ペルラス部門のクロージング作品「Marco」*サンセバスチャン映画祭2024 ⑰ ― 2024年09月03日 16:22

バスクの監督コンビの新作「Marco」の主言語はスペイン語

★ペルラス部門のクロージングは、アウト・オブ・コンペティション(コンペティション作品ですが賞の対象外)のジョン・ガラーニョとアイトル・アレギの「Marco」、3000人収容できるベロドロモで上映されます。サンセバスチャン映画祭初となるバスク語映画『フラワーズ』(14)、同『アルツォの巨人』(17、審査員特別賞、イリサル賞)、スペイン語映画「La trinchera infinita」(19、銀貝監督賞、脚本賞)、以上3作に参画していたホセ・マリ・ゴエナガは、新作には脚本の共同執筆者の一人としてクレジットされているだけです。新作はエドゥアルド・フェルナンデス扮するエンリク・マルコという実在した人物が主人公、彼はナチスの強制収容所フロッセンビュルク*の生存者と偽って、スペインのホロコースト犠牲者協会の事務総長を長らく務めていたというカリスマ的な詐欺師の物語です。

*フロッセンビュルク強制収容所は、ドイツとチェコスロバキアの国境に近い遠隔地にり、1938年5月に開設された。当初の目的は、他の収容所とは異なって、ナチスの建築用の花崗岩を採掘する労働力確保のためであり、初期にはダッハウから囚人が移送された。主にナチスSSにとって好ましくない個人や「反社会的」な囚人を収容したが、ドイツのソ連侵攻後、国外の政治犯が増加した。ポーランド、ソ連の捕虜、チェコスロバキア、ベルギー、オランダ、スペインが主で、初期にはユダヤ人は多くなかった。1945年4月アメリカ陸軍によって解放されるまで、延べ89,974人だが実際はもっと多かったといわれている。うち約3万人が過労、栄養失調、処刑、死の行軍で死亡した。(Wikipedia, the free encyclopedia から作品に必要と判断した箇所の抜粋)

「Marco」

製作:Irusoin / Moriarti Produkzioak / Atresmedia Cine / La Verdad Inventada

協賛ICAA / バスクTV / バスク州政府 / Movistar Plus+ / BTeam Pictures

監督:アイトル・アレギ、ジョン・ガラーニョ

脚本:アイトル・アレギ、ジョン・ガラーニョ、ホルヘ・ヒル・ムナリス、ホセ・マリ・ゴエナガ

撮影:ハビエル・アギレ・エラウソ

編集:マイアレン・サラスア・オリデン

音楽:アランサス・カジェハ

音響:アラスネ・アメストイ、アンドレア・サエンス・ペレイロ、シャンティ・サルバドール

視覚効果:ダビ・エラス

キャスティング:マリア・ロドリゴ

美術:ミケル・セラーノ

衣装デザイン:サイオア・ララ

メイクアップ:ナチョ・ディアス

製作者:(Irusoin)シャビエル・ベルソサ、アンデル・バリナガ・レメンテリア、アンデル・サガルドイ、(Atresmedia)ハイメ・オルティス

データ:製作国スペイン、2024年、スペイン語・カタルーニャ語・英語、スリラー・ドラマ、伝記映画、101分、撮影地バスク州サラウツ、カタルーニャ、マドリード、ドイツ、海外販売はフィルム・ファクトリー、公開スペイン11月8日

映画祭・受賞歴:第81回ベネチア映画祭2024オリゾンティ部門、ワールドプレミア8月30日、SSIFFアウト・オブ・コンペティション出品作品

キャスト:エドゥアルド・フェルナンデス(エンリク・マルコ)、ナタリエ・ポサ(妻ラウラ)、チャニ・マルティン(歴史研究家ベニト・ベルメホ)、ソニア・アルマルチャ、フェルミ・レイシャック(Reixachレイザック)、ダニエラ・ブラウン(メルセデス)、ビセンテ・ベルガラ、ジョルディ・リコ

ストーリー:ナチ強制収容所フロッセンビュルクからの強制送還者が架空の人物であったことが判明した実話が語られる。エンリク・マルコは長年にわたってスペインのホロコースト犠牲者協会の事務総長を務めていた。捏造は非常に複雑で巧妙だったため、協会内はいうに及ばず、世間も家族も気づかなかった。しかし或る歴史家によって真実が判明する日が訪れる。自分は強制収容所の囚人だったと虚偽を主張した非常にカリスマ的なカメレオン男の人生が、エドゥアルド・フェルナンデスの素晴らしい演技で観客を魅了するだろう。

エンリク・マルコとは誰であるか――真実と嘘、欺瞞と現実

★エンリク・マルコは、1921年バルセロナ生れ、第二次世界大戦中、ナチスドイツの強制収容所マウトハウゼンとフロッセンビュルクに捕虜として収容されていたという虚偽を主張した詐欺師。2001年カタルーニャ州政府からサンジョルディ勲章を授与され、回顧録を上梓したが、2005年、歴史研究家ベニト・ベルメホによって虚偽が判明し、自身も嘘を認め、勲章を返還した。金属労働者のマルコは、1978年から翌年にかけて、スペインのアナーキスト連合CNT全国労働者連合の書記長を務めている。2022年5月没、享年101歳でした。『サラミナの兵士たち』の著者ハビエル・セルカスが、この完璧な変装を演じ続けた人物を “El Impostor”「詐欺師」という題で2014年に刊行している。

(サンジョルディ勲章を授与されるエンリク・マルコ2001年)

★捏造の理由にマルコは「強制収容所に収容された人々の苦しみを宣伝できると考えた」もので「捏造に悪意はなかった」と主張した。しかしホロコースト生存者は「ナチス収容所の存在を否定する人々がこれを利用して、ホロコーストの証言には価値がないと主張する危険をはらんでいる」と憤慨している。

★キャスト紹介:エドゥアルド・フェルナンデス(バルセロナ1964)は、アルベルト・ロドリゲスの『スモーク・アンド・ミラーズ 1000の顔を持つスパイ』(SSIFF2016銀貝男優賞)で実在したスパイを演じ、アレハンドロ・アメナバルの『戦争のさなかで』(19)では、隻眼片腕のホセ・ミリャン・アストライ将軍を演じてゴヤ賞2020助演男優賞を受賞、最近ではオリオル・パウロの『神が描くは曲線で』(22)に主演している。アスガー・ファルハディの『誰もがそれを知っている』(18)のようにゴヤ賞ノミネートの常連だが、デビュー当時からその演技力が認められて「Fausto 5.0」で2002主演男優賞、「En la ciudad」で2004助演男優賞を受賞している。TVシリーズのヒット作「30 Monedas」に続いて、『鉄の手』がNetflixで配信中。

*『スモーク・アンド・ミラーズ』の紹介記事は、コチラ⇒2016年09月24日/同年09月26日

*『戦争のさなかで』の紹介記事は、コチラ⇒2019年09月27日/同年11月26日

(マルコを演じたエドゥアルド・フェルナンデス)

★マルコの妻ラウラを演じているのがナタリエ・ポサ(マドリード1972)、リノ・エスカレラのデビュー作『さよならが言えなくて』でゴヤ賞2018主演女優賞とフォルケ賞、イベロアメリカ・プラチナ賞、フェロス賞、マラガ映画祭女優賞、イシアル・ボリャインの「La boda de Rosa」でゴヤ賞2021助演女優賞他を受賞、この2作で受賞の山を築いている。フェルナンデスと『戦争のさなかで』で共演、他アルモドバルの『ジュリエッタ』、セスク・ゲイの『しあわせな人生の選択』など、シリアスもコメディも演じ分ける、その確かな演技力で多くの監督に起用されている。

*『さよならが言えなくて』の紹介記事は、コチラ⇒2017年06月25日

*「La boda de Rosa」の紹介記事は、コチラ⇒2020年03月20日

(妻ラウラを演じたナタリエ・ポサ)

★マルコの嘘の人生を調べ上げた歴史研究家ベニト・ベルメホに扮したチャニ・マルティン(トレラグナ1973)は、映画&舞台俳優、歌手、作曲家。テレビ出演が多いが、『パンズ・ラビリンス』、『悪人に平穏なし』、『Seventeen/セブンティーン』など、字幕入りで観られる作品に出演している。フェルミ・レイザック(ジローナ1946)は、出番はほんの少しだったが、カルラ・シモンの『悲しみに、こんにちは』で少女の祖父を演じた俳優。つい先だって訃報に接した。結果的に本作が最後の出演となった。リー・ストラスバーグの演劇研究所「アクターズ・スタジオ」で演技を学んだ舞台俳優でした。

★監督紹介:アイトル・アレギ(オニャティ1977)、ジョン・ガラーニョ(サンセバスティアン1974)のキャリア&フィルモグラフィーは、以下に紹介しています。

*『フラワーズ』の作品、キャリア紹介は、コチラ⇒2014年11月09日

*『アルツォの巨人』の作品、キャリア紹介は、コチラ⇒2017年09月06日

*「La trinchera infinita」の作品紹介は、コチラ⇒2019年12月20日

(新作プロモーションをするガラーニョ&アレギ監督、ベネチアFF2024ノミネート会場)

ディエゴ・レルマンの新作はコメディドラマ*サンセバスチャン映画祭2024 ⑪ ― 2024年08月17日 10:41

フェイクニュースの先駆けホセ・デ・ゼルの人生を描くコメディ

★セクション・オフィシアル紹介の最終回、アルゼンチンのディエゴ・レルマンの「El hombre que amaba los platos voladores」は、20世紀に実在したアルゼンチンのテレビレポーター、ホセ・デ・ゼルの人生が語られる。レルマンが初めてネットフリックスから資金援助を受けて製作した「UFOを愛した男」は、コメディドラマであると同時にファンタジックなビオピックでもあり、SFの要素も備えている。彼のデビュー作『ある日、突然。』(02、「Tan de repente」公開2004年)を、それこそトツゼンに思いだしました。ロカルノ映画祭銀豹を皮切りに新人が貰える国際映画賞を山ほど手にした映画でした。

★本名ホセ・カイゼルKeizer として1941年誕生したホセ・デ・ゼルは、アルゼンチンのエンターテインメントのジャーナリスト、テレビレポーター、ポップカルチャーのアイコンとして不思議な磁力で人々を引き付けていた。舞台は1986年のブエノスアイレス、ある人物から不自然で奇妙な提案を受けたホセ・デ・ゼルとその相棒カメラマンのチャンゴは、コルドバのラ・カンデラリアに旅立ちます。

「El hombre que amaba los platos voladores」

(英題「The Man Who Loved UFOs」)

製作:El Campo Cine / Bicho Films 協賛Netflix

監督:ディエゴ・レルマン

脚本:ディエゴ・レルマン、アドリアン・ビニエス

編集:フェデリコ・ロットスタイン(1983 BSAS)

美術:マホ・サンチェス・キアッペChiappe

録音:ナウエル・デ・カミジス、レアンドロ・デ・ロレド、ルベン・ピプット・サントス

製作者:ディエゴ・レルマン

データ:製作国アルゼンチン、2024年、スペイン語、コメディドラマ、ビオピック、106分、配給元ネットフリックス、配信10月18日

映画祭・受賞歴:サンセバスチャン映画祭2024セクション・オフィシアル作品

キャスト:レオナルド・スバラリア(ホセ・デ・ゼル)、セルヒオ・プリナ(カルロス・〈チャンゴ〉・トーレス)、オスマル・ヌニェス、レナータ・レルマン、マリア・メルリノ、モニカ・アジョス(アヨス)、ダニエル・アラオス、エバ・ビアンコ、ノルマン・ブリスキ、アグスティン・リッタノ、ギジェルモ・プフェニング、他

ストーリー:1986年、ジャーナリストのホセ・デ・ゼルとカメラマンのチャンゴは、うさん臭い2人の人物から奇妙な提案を受け取り、コルドバのラ・カンデラリアに旅立った。村に到着したが、丘の中腹に焼け焦げた牧草地があるだけで取り立てて調査するようなものは見つからなかった。しかし引き続いて起きたことは、アルゼンチンのテレビ史上最高の視聴率を誇ることになる。隠された才能の持ち主で虚言癖の天才デ・ゼルがやったことは、地球外生命体エイリアンの存在を演出することだった。1980年代の宇宙人訪問詐欺を題材にしたコメディドラマ。

(ラ・カンデラリアの丘でライブ放送をするホセ・デ・ゼル、フレームから)

★ホセ・デ・ゼル(José de Zer 本名 José Bernardo Kerzer)は1941年、劇場の照明デザイナーの息子としてブエノスアイレスで生れた。エンターテインメントのジャーナリスト、テレビレポーター、軍人、1997年、罹患していたパーキンソン病と食道癌と闘ったが56歳の若さで鬼籍入りした。彼の報道したニュース同様、ポップカルチャーのアイコンとして短いが波乱万丈の人生だった。映画からはフェイクニュースのパイオニアみたいな印象を受けるが、当時あらゆるタイプの記事をカバーできる実力のあるジャーナリストの地位を確立していた。だからこそ眉唾のフェイクニュースにお茶の間は釘付けになったのでしょう。今日のようにフェイクが民主主義を脅かす政治的武器ではなく、無害でエキサイティングな娯楽だった時代には、お茶の間で楽しむ人々も共犯者だった。いつの時代でも私たち庶民は、信じたいものを信じ、見たいものを見るという、操作されやすい存在ということです。

★ユダヤ教徒のホセ・デ・ゼルは、第三次中東戦争(1967)に、予備役少尉としてイスラエルに派遣されている。別名「六日間戦争」と言われるようにイスラエルの圧倒的勝利で、たったの6日間の戦闘で終わった戦争なので、九死に一生を得るということではなかったと思うが、パタゴニアでの意識を失うほどの深刻な自動車事故を生きのびて以来、死を怖れるようになった。息切れするほどのヘビースモーカーでコーヒー中毒だったから長生は難しかったのではないか。1989年にゲリラによってブエノスアイレス州のラ・タブラダ軍事施設が襲撃されたときの現場報道、妻殺害でサンタフェ刑務所に収監されていたミドル級チャンピオンのボクサー、カルロス・モンソンのインタビューなど、堅実な報道も行っている。

★監督キャリア&フィルモグラフィーは紹介済み、主役のレオナルド・スバラグリア(スバラリア)は、マラガ映画祭2017の大賞マラガ-スール賞を受賞した折にキャリア&フィルモグラフィーをアップしています。公開、ミニ映画祭、ネット配信、DVDと電撃デビューした『10億分の1の男』(01)以来、20数作も字幕入りで鑑賞できる俳優はそんなに多くありません。

*主な監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2017年10月23日

*レオナルド・スバラグリア紹介記事は、コチラ⇒2017年03月13日

★ケイト・ブランシェットに続いて、二人目となるドノスティア栄誉賞受賞者ペドロ・アルモドバルの発表がありました。昨年授与式を延期していたハビエル・バルデムも今年は出席します。またオリソンテス・ラティノス部門、ペルラス部門、サバルテギ-タバカレア部門などのノミネートがアナウンスされ映画祭の全容が見えてきました。もう開催まで1ヵ月を切りましたので、バランスをとって作品紹介をしていく予定です。

追加情報:10月18日から『UFOを愛した男』の邦題で Netflix 配信が始まります。

ダビ・トゥルエバの新作「Saben aquell」*ゴヤ賞2024 ③ ― 2023年12月30日 19:43

ダビ・ベルダゲルがカタルーニャのコメディアン、エウジェニオに変身

★第38回ゴヤ賞(2024年2月10日バジャドリード開催)の未紹介作品をアップしていく予定です。今回は作品賞にノミネートされながら後回しになっていたダビ・トゥルエバの「Saben aquell」のご紹介。主役のコメディアンを演じたダビ・ベルダゲルがフォルケ賞男優賞を受賞したばかりです。受賞は「Upon Entry(La llegada)」のアルベルト・アンマンを予想しておりましたので少し慌てました。今年のサンセバスチャン映画祭に監督と共演者のカロリナ・ジュステの3人で参加していたおりに簡単にアップする予定でしたが、時間切れでパスした経緯がありましたので、第1弾として選びました。

(フォルケ賞男優賞の初受賞のダビ・ベルダゲル、フォルケ賞ガラ、2023年12月16日)

(トゥルエバ監督、ダビ・ベルダゲル、カロリナ・ジュステ、SSIFF 2023年9月26日)

★ゴヤ賞のほかにフェロス賞、ガウディ賞に多数ノミネートされている本作は、トゥルエバ監督の第11作目になります。ドキュメンタリー、TVシリーズ、ミュージックビデオを含めると倍以上の作品を撮っています。難民問題をテーマにした「A este lado del mundo」(20)以来の長編映画は、死後20年以上も経つが今もって語り継がれる伝説的なカタルーニャのコメディアン、エウジェニオ・ジョフラのビオピック、コメディアンにダビ・ベルダゲル、運命の出遭いをした最初の妻、歌手のコンチータ・アルカイデにカロリナ・ジュステが起用された。

(エウジェニオ役のダビ・ベルダゲル、コンチータ役のカロリナ・ジュステ)

(監督とダビ・ベルダゲル、撮影中のセット)

★二人は1967年に結婚、2人の子供を授かる。その長男ジェラルド・ジョフラが本作の原作者です。実際に当時のライブを見ていたトゥルエバ監督は、「一般の人には知られていない感情に満ちた愛の物語を調べてきましたが、私たち皆が知っていると思っていた、非常に個人的なユーモアを生み出すエウジェニオの手法を賞賛する人にとっては、予想もできないほど彼の人生は複雑でした」とコメントしている。タイトルの「Saben aquell」(皆がそのことは知っている)は、エウジェニオがジョークを始めるときのお決まりのフレーズ「もうご存じでしょうね・・・」から採られている。

(在りし日のエウジェニオとコンチータ)

「Saben aquell」(「Jokes & Cigarettes」)

製作:Atresmedia Cine / Ikiru Films / La Terraza Films / Atresmedia / HBO Max /

Movistar Plus+/ TV3 協賛:ICEC(カタルーニャ文化事業協会)/ CCMA

監督:ダビ・トゥルエバ

脚本:ダビ・トゥルエバ、アルベルト・エスピノサ

原作:ジェラルド・ジョフラの ”Eugenio i Saben el que diu”(2018年刊)

撮影:セルジ・ビラノバ・クラウディン

編集:マルタ・ベラスコ

音楽:アンドレア・モティス

サウンドトラック:作詞ホセ・ルイス・アルメンテロス&パブロ・エレーロ、演奏ニーノ・ブラボー

キャスティング:ペプ・アルメンゴル

プロダクション・デザイン:マルク・ポウ

製作者:エドモン・ロックRoch、ハイメ・オルティス・デ・アルティニャノ、クリストバル・ガルシア、ハビエル・ウガルテ、ほか

データ:製作国スペイン、2023年、スペイン語・カタルーニャ語、コメディ・ドラマ、伝記、117分、撮影地バルセロナ。配給:ワーナー・ブラザース・スペイン、公開:バルセロナ10月23日、スペイン11月1日

映画祭・受賞歴:サンセバスチャン映画祭2024、第29回フォルケ賞男優賞受賞(ダビ・ベルダゲル)、ゴヤ賞2024作品・監督・脚色・主演男優(ダビ・ベルダゲル)・主演女優(カロリナ・ジュステ)ほか11部門ノミネート、ガウディ賞同12部門ノミネート、フェロス賞主演男優・女優、予告編3部門ノミネートなど。

キャスト:ダビ・ベルダゲル(エウジェニオ・ジョフラ)、カロリナ・ジュステ(コンチータ・アルカイデ)、マリナ・サラス(マリ・カルメン)、ペドロ・カサブランク(ビセンテ)、ラモン・フォンセレ(アマデウ)、ペドロ・ルイス(自身)、モニカ・ランダル(自身)、パコ・プラサ(チチョ・イバニェス・セラドール)、クリスティナ・オジョス(コンチータの母)、マティルデ・ムニィス(エウジェニオの母)、キメト・プラ(エウジェニオの父)、シグフリド・モンレオン(神父)、ニーノ・ブラボー(自身)、他多数

ストーリー:60年代後半のバルセロナ、若い宝石商エウジェニ・ジョフラは、運命の人コンチータと出逢う。二人はたちまち恋に落ち、ラブストーリーが始まります。彼は彼女の歌の伴奏のためギターを弾くことを学ぶことになります。同時に舞台恐怖症を克服しなければなりません。こうして〈エルス・ドス〉を結成してキャリアを歩み始めます。黒シャツ黒ズボン、スモークグレーの独特のメガネ、背もたれのない椅子スツール、オレンジ入りのウオツカが入ったコリンズグラス、ドゥカド・タバコ、灰皿、これらは彼が〈エウジェニオ〉になりきるための小道具であり舞台装置でした。フランコ独裁制を埋葬したばかりのスペインで、不況にあえいでいた人々は彼と一緒に笑いたいと思っていました。自身は決して笑わず皆を笑わせる人は、皆さんはもう「ご存じでしょう・・・」と前置きしてジョークを始めます。

(エウジェニオに変身するための小道具、コリンズグラス、ドゥカドタバコ、灰皿)

「ユーモアは悲しみや不幸から生まれる」―品格のあるジョーク

★エウジェニオ・ジョフラ(バルセロナ1941~2001、3月11日)は、民主主義移行期から80年代に掛けてテレビ出演を機に有名になったコメディアン、宝石商、画家、俳優、アマチュアの催眠術師。生れはバルセロナだがアラゴン州ウエスカ県ベナバレで育った。バルセロナの美術とデザインのマッサナ学校で学び、宝石のデザイナーとして働いていた。親類にコメディアンやミュージシャンはいなかったが歌うことは好きだった。

★どうしてコメディアンになったかというと、素晴らしい声の持ち主だった歌手コンチータ・アルカイデ(1939~1980)と運命的な出会いをしたからです。彼女の歌の伴奏をするためギターを習ったのは、彼女への愛のためでした。デュエット〈エルス・ドス〉を結成、結婚(1967年)する。そして妻コンチータの早すぎる死(乳癌)が、彼の人生を特徴づけるターニングポイントになった。突然幼い息子2人と取り残されたエウジェニオは、ソロでのコメディアンにならざるをえませんでした。上述したように、この長男が本作の原作者でショーマンのジェラルド・ジョフラ(1969~)です。

(原作者と著書 ”Eugenio i Saben el que diu”)

★ジェラルドによると、父親について書かれた本やドキュメンタリー「Eugenio」(18)が「本当の父ではなく、別人のように思えたからです」と、その執筆動機を語っている。またアンダルシアのウエルバ生れの母親コンチータは、17歳のときバルセロナにやってきた。彼女を演じたジュステと同じようにカタルーニャ語を学んだ。彼女のカタルーニャ語はとても上手で、カタルーニャ語の歌も素晴らしかった。実際、彼女なしでエウジェニオの成功はなかったといわれています。また非常に献身的な女性で、ジェラルドによると「私は3人の子持ち、エウジェニオ、ジェラルド、それに弟」と語っていたそうです。彼女がこの映画の核心のようです。コンチータ亡き後一人でTVやライブのステージに立ち、90年代初めに引退した。しかし死ぬ数年前に舞台復帰を希望して、その舞台で心臓発作を起こして倒れ、医者から警告を受けることになった。長年鬱病に苦しみ人生から逃避していたが、初孫が誕生した日に「もう耐えられない、終りにしたい」とジェラルドに語り、その言葉通り数日後に旅立った。享年59歳でした。

(ジェラルド、初孫を抱くエウジェニオ)

★テレビだけでなくライブを聴いたトゥルエバ監督は、ライブでの強烈な印象についても語っている。「スペイン人のすべてがエウジェニオを知ってるわけではなく、若い人は勿論だが35歳以上でないと知らないと思う」と述べている。本作を製作する前に彼について書かれたさまざまな本、ドキュメンタリーを見ていた。しかし「彼が内向的な人物で、彼の内面の苦悩について語ったものはなかった」と、その製作動機を語っている。これは原作者の意見と同じようです。「ユーモアは悲しみや不幸から生まれる。エウジェニオ自身は決して笑わず、皆を笑わせる人」だが、ユーモアの背後には愛の悲しい物語があった。エウジェニオは突然大切なものを失う恐怖を知っている人でした。バルセロナ・ドキュメンタリー映画祭でプレミアされたハビエル・ベイグ、ジョルディ・ロビラのドキュメンタリー「Eugenio」(18)は、エウジェニオのアーカイブ映像を使用、遺族や友人を多数出演させている。

(ドキュメンタリー「Eugenio」のポスター)

★監督はエウジェニオを演じたベルダゲルについて「ベルダゲルのように飛びぬけた演技者なしに映画の成功はなかった。〈ダビはぶっとんだやつ〉です」と絶賛した。「スタンドアップ・コメディの世界を見事にさばき限界がない。エウジェニオを真似るのではなく、エウジェニオのまがい物でもない。強いて言えばメイクで付け鼻をしてもらっただけ」と監督。本作には他にベテランのコメディアンで俳優のペドロ・ルイス、女優でテレビ司会者のモニカ・ランダル、さらにパコ・プラサ監督がチチョ・イバニェス・セラドール役で出演している。マラガ映画祭2018の「ビスナガ・シウダ・デル・パライソ」賞受賞者モニカ・ランダルは、エウジェニオがテレビに初めて登場したときのプレゼンターだそうです。

★トゥルエバ監督とキャスト紹介は、当ブログにはお馴染みさんばかりですが、以下に紹介記事をアップしています。主役のベルダゲル(ジローナ1983)はカルラ・シモンの『悲しみに、こんにちは』の少女の叔父役でゴヤ賞2018助演男優賞を受賞している。今回は主演男優賞にノミネートされ、異才カルロス・マルケス=マルセ映画の常連です。カロリナ・ジュステ(バダホス1991)は、テレビ出演でスタートを切り、『カルメン&ロラ』でゴヤ賞2019助演女優賞を受賞、「El cover」でベルランガ賞2021助演女優賞を受賞、本作でゴヤ賞、ガウディ賞、フェロス賞の主演女優賞にノミネートされている。

*ダビ・トゥルエバの主な紹介記事は、コチラ⇒2014年11月21日

『「ぼくの戦争」を探して』

*ダビ・ベルダゲルの最近の紹介記事は、コチラ⇒2019年04月11日

「Els dies que vindran」

*カロリナ・ジュステの主な紹介記事は、コチラ⇒2018年05月13日『カルメン&ロラ』

2021年05月18日「El cover」

マリリンにアナ・デ・アルマス*『ブロンド Blonde』Netflix 配信 ― 2022年07月10日 11:04

ジョイス・キャロル・オーツの同名小説の映画化――『ブロンド』

★スペインでは自分が目指したような作品に恵まれず焦っていたアナ・デ・アルマスは、数年前にスペインを見限り、英語もままならないのにハリウッドに飛び込んだ。以来着々とキャリアを築いてきたが、遂にこの度マリリン・モンローの伝記映画『ブロンド』(原題「Blonde」)でヒロインのマリリンに命を吹きこむことになりました。2019年の『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』の看護師マルタ役でゴールデン・グローブ賞(コメディミュージカル部門)主演女優賞にノミネートされましたが、本作はダニエル・クレイグ扮する探偵ブランが目玉でした。しかし今度はすべてのシーンに出ずっぱりの正真正銘の主役になる。アーサー・ミラーに扮するエイドリアン・ブロディもディマジオ役のボビー・カナヴェイルも脇役に回るでしょう。ハリウッド映画ですが、キューバ出身の頑張り屋さんがヒロインということでご紹介する次第。

★本作はジョイス・キャロル・オーツ(1938)の同名小説の映画化、監督は『ジェシー・ジエームズの暗殺』(07)や『ジャッキー・コーガン』(12)のオーストラリア出身のアンドリュー・ドミニク、脚本は監督と作家が共同執筆、Netflixオリジナル映画として2022年9月23日配信が予告されました。小説は2000年に刊行されるとベストセラーになり、翌年ピュリッツァー賞と全米図書賞にノミネートされた。作家によると「本作と ”Them” が最も記憶に残る」作品ということです。原作は『ブロンド―マリリン・モンローの生涯』(上下巻、2003年刊)として単行本が出版されている。ノーベル文学賞候補の常連のようですが。後者”Them” で1970年の全米図書賞を受賞しています。映画はマリリンの詳細なエピソードとフィクションの要素で構成されています。刊行の翌年、CBSのTVミニシリーズとして放映されたときのマリリン役は、オーストラリア出身のポピー・モンゴメリーでした。

(自作の映画化を「気に入った」と語るジョイス・キャロル・オーツ)

(新作の出来栄えに自信を見せるアンドリュー・ドミニク)

★アナ・デ・アルマスは、1988年ハバナ生れ、キューバとスペインの二重国籍を持っている。2002年キューバ国立演劇学校に入学、在学中に「まだ演技が未熟」という学校側の反対を押し切って、マヌエル・グティエレス・アラゴンの『カリブの白い薔薇』(06、製作スペイン)に出演した。その後、本校を自主退学してスペイン在住の祖父母を頼ってキューバを脱出、マドリードに移住した。スペイン時代の出演作には、ラテンビート映画祭2009上映のお茶の間アイドル総出演の『セックスとパーティーと嘘』(アルフォンソ・アルバセテ&ダビ・メンケス共同監督)に主演した。原題「Mentiras y gordas」には、「これはあり得ない」という意味があるようですが、英語タイトルがそのまま翻訳された。さらにコメディと紹介されたが、居場所を見つけられない若者たちの〈痛い〉ドラマでした。

(居場所が見つけられない若者たちの群像劇「Mentiras y gordas」から)

★2014年にはダビ・メンケスの『秘密のキッス』(14)やTVシリーズで人気を得ていたが、それでは満足できない女優は、オスカー女優を夢見てロスアンゼルスに飛び立った。そこからの快進撃は日本語ウイキペディアに詳しい。先述の作品以外でイーライ・ロスの『ノック・ノック』(15)、『ブレードランナー 2049』(19)では主役レプリカントに抜擢され、当ブログでもアップしたオリヴィエ・アサイヤスの『WASP ネットワーク』では、WASPのメンバーの一人をスパイと知らずに結婚する役柄だった。また今年公開されたダニエル・クレイグが最後のボンドを演じる007シリーズ『ノー・タイム・トゥ・ダイ』(21)では、華麗なアクションを披露した。女優はキューバ訛りの英語の特訓を受けて矯正したということですが、ノーマ・ジーンとマリリン・モンローという二つの人格に引き裂かれたダークな人生を演じるのは冒険だったことでしょう。とにかくオスカー像を狙えるスタートラインに立ったわけですが、マリリンの壊れた内面を演じられたかどうかが評価の鍵になる。

*『WASP ネットワーク』の作品紹介は、コチラ⇒2020年06月29日

★「Blonde」のプロジェクトの企画はおよそ12年前、紆余曲折の連続だった。2019年にアナ・デ・アルマスに最終的に決定するまで、ナオミ・ワッツやジェシカ・チャスティンなどベテランの名前が候補に挙がっていた。最終的にブラッド・ピットの独立系制作会社であるPlan B Entertainment の資金提供をうけ、『ノック・ノック』のアナ・デ・アルマスの演技を記憶していたドミニクが決心したということです。この映画は、カンヌ、トロント、ベネチアなどの各映画祭で上映される予定でした。カンヌの主任ディレクターであるティエリー・フレモーがアウト・オブ・コンペティション上映を提案したが、Netflix は断ったということです。真偽のほどは分かりませんが、両者の過去の確執を考えると、まんざら嘘でもないでしょうか。ノーカットの代わりにNC-17指定、子供は見られません。

『マウトハウゼンの写真家』②*ネットフリックス ― 2019年03月05日 12:33

映画は毀誉褒貶あったボシュの実像に迫ることができたか?

B: フランセスク・ボシュは、映画では親切で世話好き、仲間から信頼されていたように描かれていますが、実際にはどんな人物だったのでしょうか。パウル・リッケンからはフランツとドイツ名で呼ばれていた。

A: スペイン語ではフランシスコ、機転が利くうえに権力を誇示したいSS軍人を懐柔するしたたかさを持ち合わせていたが、どんな人物であったかはよく知られていないと「Francisco Boix, un fotógrafo de Mauthausen」の著者ベニト・ベルメホは述べています。「ボシュは純真で親切に振るまう必要があった。映画のなかよりもピエロ的な要素があった。無分別な大胆さを非難されることもあったが、仲間の多くから信頼を勝ち得ており、勿論全部がそうだったわけではないが」とも語っている。

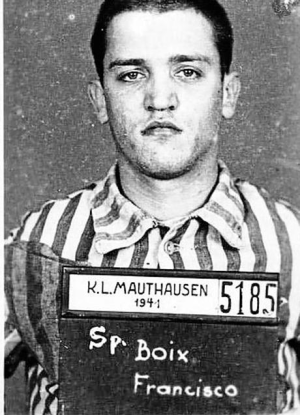

(認識番号5185、フランシスコとスペイン語で表記されている)

(ボシュ役のマリオ・カサス、体重を12キロ減量した)

B: 同じ現像所で働いていたバルブエナの実名は、アントニオ・ガルシアという人物だそうですが。

A: アライン・エルナンデスが命を吹き込んだ登場人物、認識番号5219から同じ時期に入所してきたことが分かるが、現像所では先輩格のようでした。彼がボシュの死後4半世紀たった1970年代末に作家のマリアノ・コンスタンテに送った書簡に「無責任で策士、告げ口屋だった」と書き送っています。

B: 作中でも仲が良かったようには描かれていない。解放後ボシュだけが脚光を浴びたのが、多分不満だったのかもしれない。

(ガス管の故障で一命をとりとめたバルブエナ、ガス・バンの中)

A: コンスタンテはボシュと同じ1920年生れの共和国軍の活動家、1939年4月にフランスに亡命しており、大体同じルートで1941年4月マウトハウゼンに収容された生き証人の一人。解放後はフランスに戻り、2010年にモンペリエで亡くなるまで帰国しなかった。帰国すれば即逮捕、拷問の末に餓死が待っていた。スペイン内戦やマウトハウゼン強制収容所についての著書があり、死去の2年前の2008年制作のマウトハウゼンについてのTVドキュメンタリーに出演して証言を行っている。

B: 帰国したくなかった、または帰国できなかったが正確かも。ボシュの3倍も生きていたというのも驚きです。

(認識番号4584のマリアナ・コンスタンテ)

A: 時代が時代でしたからボシュの実像に迫るのは不可能に近い、短い生涯でもあったから。何が本当で何が嘘かは視点が違えば変わってくる。映画を見たベニト・ベルメホは、「一つ一つのシーンはおよそ事実」と語っておりますね。

B: 映画ではボシュが面倒を見たアンセルモ・ガルバンという名前で登場した、14歳ぐらいの少年も実在していたそうですが。

A: 父親と片脚が切断された兄と一緒にきたハシント・コルテスにインスパイアされたようで、映画とは正確には同じではない。採石場経営者ポシャッハーに救われて近くに住んでいた寮母のような仕事をしていたポイントナー夫人の家で解放までの2年間を過ごすことができた。ポシャッハーもポイントナー夫人も実在した人、彼女はアンセルモから預かったネガの包みを「ここに隠していたの」と、石垣塀の石をどけて説明している写真が残っている。

(歓迎の垂れ幕を垂らしてアメリカ軍を迎える囚人たち)

B: 地元の協力者がいなければ残らなかった。1943年に14~5歳ということは内戦時には10歳ぐらいになる。そんな子供も収容されたのですね。1929年のジュネーヴ条約の少年捕虜取り扱いでは労働は禁じられていたはずです。

A: 彼らは戦争捕虜ではなくフランコ政権によって国籍を剥奪され、ナチスに労働力として売り渡された戦争囚人、フランコからの贈り物だったのです。ボシュも自分は囚人だと言っていた。ニュルンベルク裁判でも「政治犯か?」という質問に、「囚人だ」と答えている。

収容所所長フランツ・ツィライスの最期の姿

B: 収容所所長フランツ・ツィライスの遺体は、裸体に落書きされ、グーセン収容所の鉄条網に吊るされましたが事実でしょうか。

A: かつては否定する説もあったようですが事実だとされています。彼は家族と逃亡中の1945年5月23日に発見され、さらに逃亡しようとしたので撃たれ、米軍が設置したグーセンの病院に搬送されるも翌日死去、遺体は衣服を剥ぎとられ、元囚人たちによってマウトハウゼンの付属収容所グーセンのフェンスに吊るされた。

(グーセン収容所のフェンスに吊るされたツィライス)

B: 息子の8歳の誕生祝いに集まった客人を前に、本物のピストルを息子に渡し射撃の練習と称してウェーターをしていた囚人を撃つようけしかけた。ビビる息子に業を煮やして自ら数人を射殺した。

A: このシーンも事実の由、実際は数人どころか40人以上とも言われています。奥さんも震え上がっていましたが、引き留めようとすれば自分が撃たれるから軽々しく口出しできない。花崗岩採石場の経営者ポシャッハーも大切な労働力を失って「もう、これは手が付けられない」と。

(解放後リッケンから奪ったカメラで証拠写真を撮るボシュ、映画から)

B: ポシャッハーが良心的な人物に思えてくるようなシーンでした。囚人を個人的な仕事に使うことができた。勿論賃金は払われない。しかし三度の御飯とベッドはあてがわれたから、収容所に比較すれば天国だったでしょう。

A: ツィライスはいわゆる叩き上げのSS大佐で、エリート将校から馬鹿にされているのではないかと怖れている小心者、第三帝国の没落など想像すらできない先が見えない人物だったのではないか。名演技を称賛されつつも「ヒトラー役はもう演りたくない」と、ブルーノ・ガンツは吐露したが、フランツ・ツィライス役も演りたくないほうか。

(ネガの隠す場所を白状するよう拷問を受けるボシュ、映画から)

B: エミリオ・ガビラが演じたユダヤ人の囚人アレクサンダー・カタン(A.K.)も実在した。軟骨無形成症、いわゆる低身長を患っていた。

A: 「違うものは普通のものより面白い」とリッケンはうそぶく。彼はドイツ語もスペイン語もできるオーストリア人だと言ってるが実はオランダ人で、オーストリアで語学教師をしていたとボシュに語る。こういう体形は強みのこともあり、それはSS隊員は卑猥だからと。エミリオ・ガビラは、ハビエル・フェセルの『ミラクル・ぺティント』や『モルタデロトフィレモン』、パブロ・ベルベルの『ブランカニエベス』などに出演しているベテラン。

B: 「娼婦宿にも行けた」と。それをリッケンは覗き見していた。結局解剖されてホルマリン漬けになっっているのをボシュは目撃する。このシーンは「信じられないことだが事実だ」と脚本家のロジャー・ダネスが語っている。

A: こういう異常者の医師で思い出されるのが、ルシア・プエンソが描いた『ワコルダ』に登場するヨーゼフ・メンゲレです。ユダヤ人の人体実験を行い「死の天使」と怖れられた医師、ナチハンターモサドの追跡を巧みにかわして、アルゼンチン、パラグアイと逃亡、1979年ブラジルで海水浴中に心臓発作で死亡した。イスラエルにとってもブラジルにとっても国家の不名誉でした。

B: 戦後35年も逃げおおせたのは、抜群の知能犯だった以外にナチ主義者の残党たちの組織ぐるみの情報網のお蔭です。

A: 作中に「夜と霧」法令というのが何度か出てきましたが、1941年12月7日に出されたヒトラー総統命令「夜と霧」のことで、ワグナーの『ラインの黄金』からの引用。フランス、ベルギー、オランダ、ノルウェーにいる「ドイツの治安を危険に晒す」人物、例えば活動家、レジスタンス擁護者を選別して、誰の目にも映らないように秘密裏にドイツに移送する。

B: 朝になれば夜霧が消えるように存在しない。政治犯のほか、身体・精神障害者、同性愛者なども含まれた。

A: アラン・レネの存在を世に知らしめたドキュメンタリー『夜と霧』(32分、1956)は、世界に衝撃を与えた。日本では1961年、残虐シーンを一部カットして公開されましたが、17年後にノーカット版でリバイバルされた。映画チャンネル、シネフィルイマジカで放映されました。

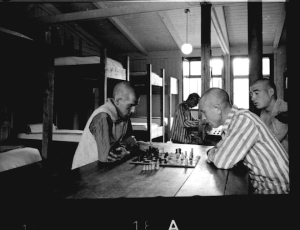

B: 収容所で小演劇が行なわれていたのも事実とか。衣装も結構揃っていました。

A: 一番近い町が20キロ先のリンツということで、気晴らしができないSSたちはストレスを溜めこんでいる。それを発散させて士気の低下を食い止めることが目的。音楽隊も同じで写真も現存しています。もっとも作中に現れた公開死刑前のシーンでは残酷を通り過ぎて、ツィライスの狂気を感じさせるものだった。衣装を手掛けたメルセ・パロマが、ゴヤ賞は逃しましたがガウディ賞で衣装デザイン賞を受賞した。

B: 大分道草をしましたが、いろいろ勉強にもなりました。真実であるのかどうかは別にして、過去を総括することは痛みを伴います。

A: ボシュを演じたマリオ・カサスは、キケ・マイジョの『ザ・レイジ 果てしなき怒り』、アレックス・デ・ラ・イグレシアのホラー・コメディ『クローズド・バル 街角の狙撃者と8人の標的』、オリオル・パウロの『インビジブル・ゲスト 悪魔の証明』などでご紹介、またサム・フエンテス監督がマリオ・カサスを念頭に脚本を書いたという『オオカミの皮をまとう男』はNetflixで配信されました。

B: バルブエナを演じたアライン・エルナンデスは、マルク・クレウエトの「El rey tuerto」、イニャキ・ドロンソロの『クリミナル・プラン 完全なる強奪計画』などで主役を演じています。

*『ザ・レイジ 果てしなき怒り』の作品紹介は、コチラ⇒2016年04月14日

*『クローズド・バル』の作品紹介は、コチラ⇒2017年01月22日/02月26日/04月04日

*『インビジブル・ゲスト 悪魔の証明』の作品紹介は、コチラ⇒2017年02月17日/04月14日

*「El rey tuerto」の作品紹介は、コチラ⇒2016年05月05日

*『クリミナル・プラン 完全なる強奪計画』の作品紹介は、コチラ⇒2017年03月04日

『マウトハウゼンの写真家』①*ネットフリックス ― 2019年03月03日 18:02

フランコがヒトラーに売り渡した7000人以上のスペインの囚人

★マル・タルガロナの「El fotógrafo de Mauthausen」が『マウトハウゼンの写真家』の邦題でNetflixのストリーミング配信が始まりました。ゴヤ賞2019で4部門(プロダクション・美術・衣装デザイン・メイクアップ&ヘアー)にノミネートされた作品。いずれもゴヤ賞は逃しましたが、ガウディ賞は同じ4カテゴリーを受賞しています。ナチの強制収容所マウトハウゼンに収容されたスペイン人の写真家フランセスク・ボシュを主人公にした実話ということで気になっていた作品。先行作品としてロレンソ・ソレルのドキュメンタリー「Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno」(2000、56分、エミー賞ノミネート)、マウトハウゼン強制収容所を専門的に研究している歴史家ベニト・ベルメホ(サラマンカ1963)が執筆したボシュの伝記「Francisco Boix, un fotógrafo de Mauthausen」(2002)、2015年には「El fotógrafo del horror. La historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen」が刊行されており、タルガロナ監督も製作にあたって参考にしたと語っている。他にコミック本も発売されています。

★マル・タルガロナ監督は1953年バルセロナ生れの製作者、監督。フアン・アントニオ・バヨナの『永遠のこどもたち』、ギリェム・モラレスの『ロスト・アイズ』の製作を手掛けている。手始めに簡単なスタッフ、キャスト、プロットの紹介から。

(撮影中のマル・タルガロナ監督とマリオ・カサス)

「El fotógrafo de Mauthausen」『マウトハウゼンの写真家』

製作:Film Team / ICEC Insttitut Catala de les Empreses Culturals / ICAA / RTVE /

Rodar y Rodar / TV3(カタルーニャTV)

監督:マル・タルガロナ

脚本:ロジャー・ダネスRoger Danés、アルフレド・ペレス・ファルガス

撮影:アイトル・マンチョラ

音楽:ディエゴ・ナバロ

編集:ホセ・ルイス・ロメウ

プロダクション・デザイン:ロサ・ロス

美術:マグドルナ・バルガ

衣装デザイン:メルセ・パロマ

メイクアップ&ヘアー:ケイトリン・アチソンCaitlin Acheson(メイク)、ヘスス・マルトス(ヘアー)、ルチョ・ソリアノ(ヘアー)、他

キャスティング:イレネ・ロケ

製作者:István Major、ホアキン・パドロ、マル・タルガロナ

データ:スペイン、スペイン語・独語、2018年、伝記ドラマ、実話、歴史、110分、撮影地:ハンガリーのブダペスト、バルセロナ県テラサTerrasa(スペイン語タラサTarrasa)、2017年10月クランクイン、スペイン公開2018年10月26日、Netflixプレゼンツ、受賞歴:ゴヤ賞・ガウディ賞は上記の通り。

キャスト:マリオ・カサス(フランセスク・ボシュ)、リヒアルト・ファン・ヴァイデンRichard van Weyden(パウル・リッケン記録管理責任者)、アライン・エルナンデス(バルブエナ)、アドリア・サラサール(アンセルモ・ガルバン)、エドゥアルド・Buch(フォンセカ)、ステファン・ヴァイネルトWeinert(フランツ・ツィライス収容所所長SS大佐)、ニコラ・ストヤノヴィツ(ボナレヴィツ)、ルベン・ジュステ(ロサレス)、フランク・フェイス(ポパイ)、マルク・ロドリゲス(看護師)、アルベルト・モラ、ジョアン・ネグリエ(レヒアス)、ルカ・ぺロス(カール・シュルツSS大尉)、ライナー・レイナーズRainer Reiners(ポシャッハー採石場経営者)、マリアン・コクシス(ポシャッハー夫人)、トニ・ゴミラ(フランシスコ)、マカレナ・ゴメス(ドロレス)、Marta Holler(アンナ・ポイントナー寮母)、Denes Ujlaky(アンナ夫アルバート・ポイントナー)、エミリオ・ガビラ(アレクサンダー・カタン囚人A.K.)、パトリック・ペトロヴスキ(カポ)、Minnie Marx(売春施設担当者)他スペイン、オーストリアの囚人、ドイツの軍人など多数(G体は実在者、イタリック体は仮名の実在者。カタカナ表記が定まっていないものは原綴を入れた)

(マウトハウゼン強制収容所の正面全景、ナチス・ドイツの国章を掲げた正門)

プロット:1943年、第二次世界大戦真っただ中のナチス強制収容所マウトハウゼンに収容されたスペイン人約7000人は、ナチスの無慈悲で残酷な仕打ちと飢えに米軍による解放まで苦しんだ。彼らの多くはフランス兵と共にヒトラーに歯向かった人々やスペイン内戦の敗残兵コミュニストたちである。フランコ独裁政権のラモン・セラーノ・スニェル外相によって、囚人たちは国籍を剥奪され第三帝国にギフトとして売り渡された。コミュニストの活動家フランセスク・ボシュは、マウトハウゼンの記録管理責任者パウル・リッケンに写真の技術を見込まれ、彼の片腕となって写真家として過酷な運命を生き延びようと決心する。「夜と霧」の布告、グーセン収容所近くの花崗岩採石場に設けられた「死の階段」186段、ナチのなかでも最も過酷な収容所の一つに数え上げられたマウトハウゼン強制収容所を舞台に、スペインのホロコーストが語られる。 (文責:管理人)

もう一つのゲルニカ、スペインのホロコースト

A: スペインは第二次世界大戦には参戦しませんでしたが、というよりスペイン内戦で疲弊した国土回復のため参戦できませんでしたが、ゲルニカの例でも分かるように、国民を犠牲にした点ではフランコもヒトラーと同じ穴の狢です。

B: 本作ではナチスの残虐行為は語られましたが、ヒトラーに無料の労働力として国民を売り渡したスペイン側の責任は、残念ながら語られません。これはまた別のドラマですが。

A: ナチの強制収容所といえば、150万のアシュケナージ系のユダヤ人をガス室に送り込んだ、ポーランドのアウシュヴィッツが先ず思い出されます。死者数は戦後すぐの1945年11月から翌年10月まで開廷されたニュルンベルク裁判では400万人とされましたが、冷戦後の1995年には150万人に改められました。実際のところ正確な数字は分からないということですね。

B: では、スペインの囚人7000とも8000ともいわれるマウトハウゼンはどんな役割をもった強制収容所だったのか。

A: マウトハウゼンは、1938年8月オーストリアのオーバーエスターライヒ州マウトハウゼン周辺に、アウシュヴィッツ同様ハインリヒ・ヒムラーの指示によって建設された。従って1940年に建設されたアウシュヴィッツより先だったわけです。収容所所長は映画でも残忍ぶりを思う存分発揮した親衛隊SS大佐フランツ・ツィライスでした。スペイン人の他、ポーランド人、ロシア人、犯罪者、政治家、ユダヤ人も少数だが収容されていた。

B: 1940年にマウトハウゼンから5キロほど離れたグーセンに建設された、より過酷な収容所の囚人数の合計は延べ20万人、うち半分以上が死亡したという。死者のトータルは122,766人から32万人と、幅がありすぎますが数え方にもよるのか、要するに正確な数字は今後とも分からないということです。映画の主な時代背景になった1943年の収容人数は15,000人、1年間の死者は7058人、半数が死亡している。

A: スペイン人のトータルの犠牲者は、正確かどうか分かりませんが4672名、半数も生きのびるとこができなかった。死に方は何十通りもあると豪語するシーンが出てきますが、アウシュヴィッツのような「ガス室」はなかった代わり、「ガス・バン」といわれる黒のバンに押し込めて処理する「ガス車」があった。

B: 映画でもシュルツ大尉に「簡単で清潔だ」とか言わせていた。病死のほか、冬場の冷水シャワー、餓死、拷問、脱走者防止のため電流を流した鉄条網、犬による八つ裂き、一発で終わるようコメカミを狙っての発砲、見せしめの公開絞首刑、自殺・・・あとどんなのがあるのか、気分が悪くなってきた。

30歳の若さで倒れたフランセスク・ボシュは英雄か?

A: マリオ・カサスが12キロ減量して演じたフランセスク・ボシュの伝記映画、と言っても彼の人生をベースにしたドラマです。ニュルンベルク裁判に証人として出廷したときの公式記録では、「1920年8月14日にバルセロナで生れ、1940年6月にフランスで逮捕され、ドイツの捕虜となってその後マウトハウゼンに1941年1月27日に移送された」と応えている。共和派の1506人と一緒だったという。

B: コミュニストの活動家、スペイン内戦には共和国軍側に17歳で参加、バルセロナ戦線で戦った。内戦中にフランスへ亡命している。ドイツ語ができたので最初は通訳の仕事をしていた。その後は映画にあるように写真の腕を記録管理責任者パウル・リッケンに見込まれてカメラマンとして生き延びた。

(スペイン内戦時代のフランセスク・ボシュ、右は共産党のリーダー)

A: レニングラードでのドイツ軍敗北が分かった1943年2月にはネガは約2万枚あったということでしたが、映画にも出てきたように証拠隠滅を急ぐSS幹部によって焼却処分された。焼却を免れた約1000枚を仲間と分散して外部に持ち出し救出した。うち200枚ぐらいが自分の撮影した写真だとボシュは証言している。200枚の内訳は1945年5月5日の解放後に撮られたものだとも語っている。

B: 例えば元囚人というか正確には戦争捕虜であるが、鷲がハーケンクロイツを掴んでいるナチス・ドイツの国章に縄をかけて引き下すシーン、写真救出に協力してくれた娼婦ドロレスと同僚二人を撮ったもの、写真などが含まれる。

(縄をかけてナチス・ドイツの国章を引きずり下す元囚人たち)

(ドロレスと同僚の女性)

(ドロレス役のマカレナ・ゴメス、映画から)

A: ネガの殆どはパウル・リッケンが撮ったもので、絵画に造詣が深く芸術家気取りだった元美術教師は、構図や照明に拘り、写真の違法修整を行っていたことを映画は語っている。

B: ヒムラーとその部下エルンスト・カルテンブルンナーが揃ってマウトハウゼンを視察に訪れたときの有名な写真、186段もあった「死の階段」の残酷なシーン、部屋の消毒のため裸で広場に集められた囚人たちなど、後の裁判で重要証拠となったものは、リッケンが撮影したもので、同じシーンが映画にも登場する。

(花崗岩を背負って186段を昇るグーセン収容所の囚人たち)

(寒さに震えながら消毒が済むのを待つ囚人たち)

(構図や照明に拘って撮ったチェスをする囚人たち)

A: ボシュだけの手柄ではありませんが、リッケンが焼却処分を命じたネガを救出した功績は大きい。リッケン自身は自分の子供のように大切だったネガの焼却は本意ではなかったでしょうけれど。アイヒマン裁判を傍聴したハンナ・アーレントが、彼は極悪人ではなく小心者の有能な小役人であり、完全な無思想性からくる「悪の陳腐さ、滑稽さ」と嘆じてスキャンダルになったが、リッケンもアイヒマンに一脈通ずるものがあります。

B: 「私は誰も殺さなかった、命令に従っただけ」とボシュに訴えるシーンがありました。第三帝国には決定的に不利な証拠物件であったが、自分が優れた写真家であったことを証明できた。歴史の皮肉を感じさせます。

(ネガ焼却に向かう、バルブエナ、ボシュ、リッケン、映画から)

A: 解放後は、フランスに戻り共産党の機関紙「ユマニテ/リュマニテ」の報道カメラマンとして働くも、マウトハウゼンで発症していた腎臓病のため1951年30歳の若さで鬼籍入りしてしまった。先述したようにニュルンベルク裁判に、1946年1月29日マウトハウゼンの生き証人として出廷、証拠として提出されていた写真ネガの状況説明を10時間に亘っておこない、1941年にヒムラーやカルテンブルンナーが当地を視察に訪れたことを証言した。

B: これが映画の最後のシーンですね。裁判官から「あなたが収容されていたとき訪問した人がここにいますか」と質問され、「はい、おります」と指さしているシーン。

A: ヒムラーは既に1945年5月23日に服毒自殺しておりますから、多分カルテンブルンナーでしょう。彼は往生際が悪く誰彼のせいにして生き伸びようとしましたが、1946年10月16日に絞首刑になった。

(法廷でマウトハウゼンの訪問者を指さすボシュ、1946年1月29日)

アメナバル始動*新作のテーマはウナムノとスペイン内戦 ― 2018年06月01日 14:13

14年ぶりスペイン語で撮る「Mientras dure la guerra」

★年明け2日に新作をアナウンスしていたアレハンドロ・アメナバルが、去る5月28日、サラマンカ市のプラサ・マジョールでクランクインしました。新作のタイトルは「Mientras dure la guerra」、哲学者、著作家ミゲル・デ・ウナムノの最晩年、1936年7月17日スペイン内戦勃発から彼の死の12月31日までの6か月間が描かれる。主な製作はフェルナンド・ボバイラと彼の制作会社MOD Producciones、Movistar+、Himenoptero、ほかICAAの援助を受けている。MODは過去に『アレクサンドリア』(09)や「Regression」(15、未公開)などアメナバル作品を手掛けている。製作資金638万ユーロ、うち昨年10月に140万を受け取っている。サラマンカ、トレド、マドリード、チンチョン、バスクなど、期間は8週間の予定。

(1936年当時を再現するため植木鉢を設置したプラサ・マジョールを散策する監督)

★発表時にはキャスト陣は伏せられていましたが、主人公のウナムノに同じバスク出身のカラ・エレハルデ、彼に対立するフランコ将軍の友人にして陸軍将官ホセ・ミリャン・アストライにエドゥアルド・フェルナンデス、ほかフランコ総統にサンティ・プレゴ、ナタリエ・ポサ、パトリシア・ロペス、インマ・クエバス、ルイス・ベルメホなどが共演する。過去にアメナバル映画に出演したキャストは起用しない方針の監督、オール初出演となります。カラ・エレハルデはコメディ「オーチョ・アペジード」シリーズ、イシアル・ボリャインの『ザ・ウォーター・ウォー』、古くはフリオ・メデムの『バカス』『赤いリス』ほか、当ブログでも何度もご登場願っているベテラン、対するエドゥアルド・フェルナンデスも演技は折り紙付き、『スモーク・アンド・ミラーズ』『エル・ニーニョ』『ブラック・ブレッド』などあくの強い役柄が多い。

(ウナムノに扮したカラ・エレハルデ)

(カラ・エレハルデとミゲル・デ・ウナムノ)

★2004年の『海を飛ぶ夢』以来14年ぶりにスペイン語で撮ることになったアメナバル、「このプロジェクトは特別です。と言うのも使用言語が長いあいだ撮っていなかったスペイン語だからです。スペインの過去の歴史に基づいているにもかかわらず、現在について語っています。スペイン内戦が始まったばかりの、軍人と文学者をめぐる二つの世界の一致と対立について語ります」とテーマを語っている。「ほかの作品ではクランクインする前はよく眠れないのですが、今回はかなり良く睡眠がとれています。多分スペイン語で撮るからだと思います。この変化でからだの調子もいい。矛盾しているようだが、今作は穏やかとは言えないテーマだからです」と撮影前のインタビューに応えていた。

(アメナバル監督とウナムノ役のカラ・エレハルデ、サラマンカで撮影開始)

★1936年10月12日、サラマンカ大学講堂でのミゲル・デ・ウナムノとミリャン・アストライの対決がクライマックスの一つと予想されます。ミリャン・アストライ(1879~1954)は、1920年、フランコ将軍の指揮のもとにスペイン外人部隊(Legión Española)を設立した(異説もある)。スペイン・モロッコ戦争(1920~26)で右目と左腕を失っている。アメナバルは、外人部隊の退役軍人から「ウナムノとの対決については(ミリャン・アストライ)将軍の回顧録を読み、真実に基づいて語ること」という警告をうけている。つまり名誉を損なうような映画なら裁判に訴えるというわけです。「そんな脅しに屈服するようなアメナバルではない」というのが大方の予想です。二人とも鬼籍入りして半世紀以上も経つわけですが、ことスペイン内戦に関する限り、「ついこのあいだ終わったばかりの戦争」なのでしょう。スペインで「先の大戦」とは第二次世界大戦ではなくスペイン内戦を指すことに変わりない。

(総統のサンティ・プレゴ、ミリャン・アストライのエドゥアルド・フェルナンデス)

★まだ撮影が始まったばかりですが外野はかなり熱くなっているようです。アメナバルは「ウナムノは魅力的な人物、何に対しても妥協しない。言ったこと考えたことを練り上げる。そして修正し、撤回する・・・だからドラマ作りの観点からいえば金ですね」と語っている。やはり矛盾に満ちた哲学者に魅せられているようです。スペインではコメディが主流で、ドラマを撮るのは困難、『アレクサンドリア』が興行的に失敗だったことをまだ覚えているけれど、挑戦したいということです。ウナムノに「カラ・エレハルデ起用が意外と受け取られているが、彼はもう大した役者です。彼も脚本を気に入ってくれた。私は彼の演技や役作りが観客をきっと魅了するだろうことを確信している」と。

(撮影風景、アメナバル監督)

(黒い帽子をかぶった白髭の老人がウナムノ役のカラ・エレハルデ)

★脚本は2年前に完成していたそうで、アレハンドロ・エルナンデスとの共同執筆です。脚本家エルナンデス(ハバナ1970)はキューバ出身の脚本家、2000年にスペインに亡命した才能流出組の一人。ベニト・サンブラノの『ハバナ・ブルース』(05、共同執筆)、2013年、マリアノ・バロッソの「Todas las mujeres」で、ゴヤ賞2014の脚色賞を監督と受賞する。マヌエル・マルティン・クエンカの『カニバル』(15、監督との共同執筆)や「El autor」(17)、スペイン史のキイポイントとなるフィリピン割譲を余儀なくされた1898年を描いたサルバドル・カルボの「1898、Los últimos de Filipinas」(16)などを手掛けており、作品は当ブログでご紹介しています。

★過去にはウナムノのビオピックとしてマヌエル・メンチョンの「La isla del viento」(2016)があり、こちらのウナムノにはホセ・ルイス・ゴメスが扮した。架空の人物も登場させたフィクション性の高い映画ですが、同じサラマンカ大学講堂での「1936年10月12日の論争」が一つの山場になっています。当ブログでは、映画紹介のほか、ミゲル・デ・ウナムノの経歴、ミリャン・アストライとの対決などを紹介しております。

*「La isra del viento」の紹介記事は、コチラ⇒2016年12月11日

(ホセ・ルイス・ゴメスが扮したウナムノ)

「ある視点」にアルゼンチンの「El Ángel」*カンヌ映画祭2018 ⑤ ― 2018年05月15日 17:48

ルイス・オルテガの第7作目「El Ángel」は実話の映画化

(映画祭用のフランス語のポスター)

★ルイス・オルテガの「El Ángel」(アルゼンチン=スペイン合作)は、アルゼンチンの1971年から72年にかけて、金品強盗を目的に11人もの人間を殺害した美青年カルロス・ロブレド・プッチの実話に材をとったビオピックです。既にカンヌでは上映され、観客並びに批評家の評判はまずまずのようでした。当時その美しい風貌から「死の天使」または「黒の天使」と恐れられた殺人鬼カルリートスに扮したロレンソ・フェロの妖しい魅力も大いに役立ったのではないか。お披露目にはスペイン・サイドの製作を手掛けたエル・デセオのペドロ・アルモドバルも登壇してサプライズを提供したようです。彼は昨年のコンペティション部門の審査委員長を務めたカンヌの常連です。

(赤絨毯に勢揃いした出席者、左から、ピーター・ランサニ、メルセデス・モラン、

チノ・ダリン、オルテガ監督、セシリア・ロス、ペドロ・アルモドバル、ロレンソ・フェロ)

「El Ángel」(「The Angel」)2018

製作:El Deseo / Kramer & Sigman Films / Underground Contenidos / Telefé

協賛INCAA

監督:ルイス・オルテガ

脚本(共):セルヒオ・オルギン、ルイス・オルテガ、ロドルフォ・パラシオス

撮影:フリアン・アペステギア

編集:ギリェ・ガッティGuille Gatti

メイクアップ:マリサ・アメンタ

衣装デザイン:フリオ・スアレス

美術:フリア・フレイド

プロダクション・マネージメント:メルセデス・タレジィ

製作者:(エグゼクティブ)ハビエル・ブライアー、ミカエラ・ブジェ。ウーゴ・シグマン、セバスティアン・オルテガ、マティアス・モステイリン、Axel Kuschevatzky、レティシア・クリスティ、パブロ・クレル(以上アルゼンチン)、アグスティン・アルモドバル、ペドロ・アルモドバル、エステル・ガルシア(以上スペイン)

データ:製作国アルゼンチン=スペイン、スペイン語、2018年、ビオピック、犯罪、120分、撮影地ブエノスアイレス、配給20世紀フォックス。カンヌ映画祭2018「ある視点」正式出品、公開アルゼンチン2018年8月9日

キャスト:ロレンソ・フェロ(カルリートス、カルロス・ロブレド・プッチ)、セシリア・ロス(カルリートスの母親アウロラ)、チノ・ダリン(ラモン)、ピーター・ランサニ(ミゲル・プリエト)、ルイス・ニェッコ(エクトル)、マレナ・ビリャ(マリソル/マグダレナ)、ダニエル・ファネゴ(ホセ)、メルセデス・モラン(ラモンの母親アナ・マリア)、ウィリアム・Prociuk、他

ストーリー・解説:カルリートスは天使のような顔をした17歳、その魅力には皆まいってしまう。欲しいものすべてを手にできる。高校でラモンと知り合い、彼らはコンビを組んで危険だが素晴らしいゲームに取り掛かる。手始めに盗みと詐欺で腕を磨きつつ、ホシが割れるのを警戒して目撃者を殺害、たちまち連続強盗殺人へとエスカレートするのに時間はかからなかった。ストーリーは差別的な社会を風刺しながら、タランティーノ・スタイルで終始軽快に進行するだろう。

スクリーンの殺人劇はフィクションの世界で起きたことらしい?

★実在の連続強盗殺人犯カルロス・エドゥアルド・ロブレド・プッチ(1952年1月22日、ブエノスアイレス生れ)のビオピックという触れ込みだが、どうやら映画の殺人劇はフィクションの世界で起きたことらしい。1971年5月3日を皮切りに、無関係な人々11名の殺害、数えきれない強盗、万引き、誘拐レイプ、とアルゼンチン犯罪史上稀にみるモンスターを、映画は単なる悪者と決めつけていないようです。天使のような顔をした青年の犯罪は当時のアルゼンチン社会を震撼させるに十分だったのだが。1972年2月4日、最後となった強盗殺人の翌日逮捕されたときには20歳になったばかりだった。

(カルリートス役のロレンソ・フェロ、映画から)

★カルロス・ロブレド・プッチのビオピックとは言え、何処から何処まで史実と重なるのか、監督が描きたかったテーマが充分に見えてこない段階での紹介は危険かもしれない。ウイキペディアにも詳しい情報が掲載されているが、スペイン語版、英語版で若干食い違いもあり、11名殺害の詳細を語っても意味がないようです。しかしその殺害方法は残忍である。泣き叫ぶ生後2~3か月ばかりの赤ん坊にさえ銃弾を浴びせたり、殺害前にレイプしたり、足手まといになりそうな共犯者まで殺害する邪悪さには吐き気を催す。被害者家族の多くがまだ存命していることから、終身刑で服役中とはいえ、単なるエンターテインメントでないことを祈りたい。監督は取材に刑務所に通いつめ、10回ほどインタビューしたということです。ラテンアメリカ諸国はEU諸国と同様に死刑廃止国、66歳になるカルロスは健康不安を抱え何度も恩赦を請求しているが当然却下、獄中46年はアルゼンチン犯罪史上最長だそうです。

(1972年2月4日、逮捕されたときのカルロス・ロブレド・プッチ)

オルテガ家はアーティスト一家、兄弟が協力して製作した「El Ángel」

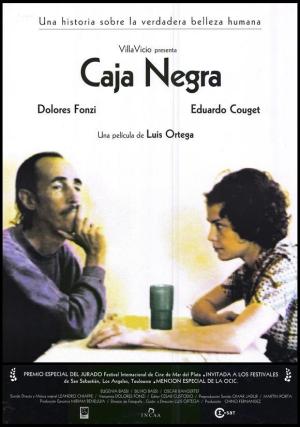

★ルイス・オルテガ Luis Ortega Sslazarは、1980年ブエノスアイレス生れの37歳、監督、脚本家。シンガーソングライターで俳優の父パリート・オルテガと女優の母エバンヘリナ・サラサールの6人兄弟姉妹の5番目、それぞれ映画プロデューサーであったり歌手であったりの有名なアーティスト一家。父親は後に政界に進出、1990年代出身地ツクマンの州知事になった。映画はブエノスアイレスの映画大学で学んだ。現在『パウリナ』や『サミット』の監督サンティアゴ・ミトレと5回目の結婚をしたドロレス・フォンシとは一時期(1999~2004)結婚していた。ガエル・ガルシア・ベルナルと結婚する前ですね。

(オルテガ兄弟、左が製作者の兄セバスティアン、右が弟ルイス)

★2002年に「Caja negra」(「Blackbox」)で長編デビューする。本作のヒロインが当時結婚していたドロレス・フォンシである。第2作「Monobloc」(04)には母親が出演して銀のコンドル賞助演女優賞を受賞した。2009年「Los santos sucios」(「The Dirty Santos」)、2011年「Verano maldito」、2012年「Dromómanos」、2014年「Lulú」、最新作となる「El Ángel」は第7作目になる。若い監督だが親のバックもあり、年齢に比して経験は豊かです。

★2015年のTVミニシリーズ全6話「Historia de un clan」は、パブロ・トラペロがベネチア映画祭2015で監督賞を受賞した『エル・クラン』のテレビ版である。映画の長男アレハンドロ役を演じたピーター・ランサニをTVではチノ・ダリンが演じ、母親エピファニア役を本作カルリートスの母親役セシリア・ロスが演じた。TVミニシリーズも最新作も監督の兄セバスティアン・オルテガが製作している。セシリア・ロスは息子にピアノを習わせ溺愛する母親役、劇中でもピアノのシーンが出てくるが、カルロス本人は嫌いだったようです。本作では音楽が重要な意味をもつとか。

(デビュー作「Caja negra」のポスター)

(TVミニシリーズ「エル・クラン」、左から2人目長男役のチノ・ダリン、

母親役のセシリア・ロス、主人公プッチオ役のアレハンドロ・アワダ)

★カンヌにはチノ・ダリンの父親リカルド・ダリンもアスガー・ファルハディの「Todos lo saben」で現地入りしており、上映日11日には夫妻で息子の晴れ姿を見に馳せつけた。アルゼンチンの日刊紙「クラリン」によると、オルテガ監督が「このような(素晴らしい)プロデューサーたち、俳優たちと映画を撮れるとは夢にも思わなかった」とスペイン語で挨拶、次にマイクを手渡されたスペイン・サイドのプロデューサー、アルモドバルは英語で「今宵はアルゼンチンの人々のためにあり、私が横取りしたくない」と口にしつつ、例のごとく長引きそうになるのを「映画祭総代表のティエリー・フレモー氏がからかったので2分で終わった」と記者は報じていた。アルモドバルは「どうぞ皆さん、お楽しみください」と締めくくった。

(少々緊張して神経質になっていたルイス・オルテガ監督)

(左から、ロレンソ・フェロ、アルモドバル、セシリア・ロス、オルテガ監督)

(左から、ピーター・ランサニ、メルセデス・モラン、監督、L.フェロ、C. ロス、C. ダリン)

★ルイス監督インタビューなど情報が入りはじめています。多分今年のアルゼンチン映画の目玉になりそうです。公開は無理でも映画祭上映、またはDVDはありかなと思っていますので、いずれアップすることに。

*追記:邦題『永遠に僕のもの』で2019年8月16日より劇場公開

パブロ・ララインの『ネルーダ』*ラテンビート2017 ⑨ ― 2017年11月22日 21:08

赤い詩人自らが神話化した逃亡劇、伝記映画としては不正確!

★パブロ・ララインの『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』は、カンヌ映画祭と併催の「監督週間」(2016)でワールド・プレミアされた作品。国際映画祭でのノミネーションは多いほうですが受賞歴はわずかにとどまっています。当ブログでは「ネルーダ」の仮題で既に内容及びデータ紹介をしております。そこではジャンルとして伝記映画としましたが、マイケル・ラドフォードのイタリア映画『イル・ポスティーノ』(94)ほどではありませんが、これもフィクションとして観たほうが賢明という印象でした。ララインがネルーダの詩を利用して言葉遊びを楽しんだ映画です。カンヌのインタビューで監督が「伝記映画としては不正確」と述べていた通りでした。官憲による逮捕を避けて逃げるのですから逃亡に違いありませんが、ここでのネルーダはいわゆる逃亡者ではないのでした。

*『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』の記事紹介は、コチラ⇒2016年5月16日

(人生はゲーム、追う者と追われる者)

*主なキャスト紹介*(邦題のあるフィルモグラフィー)

ガエル・ガルシア・ベルナル:警官オスカル・ペルショノー(『No』『アモーレス・ぺロス』 『モーターサイクル・ダイアリーズ』『ノー・エスケープ』)

ルイス・ニェッコ:ネルーダ(『No』『ひとりぼっちのジョニー』『泥棒と踊り子』)

メルセデス・モラン:妻デリア・デル・カリル(『沼地という名の町』『ラ・ニーニャ・サンタ』 『モーターサイクル・ダイアリーズ』)

アルフレッド・カストロ:ゴンサレス・ビデラ大統領(ラライン映画全作他『彼方から』)

エミリオ・グティエレス・カバ:ピカソ(『13みんなのしあわせ』『スモーク・アンド・ミラーズ』)

ディエゴ・ムニョス:マルティネス(『ザ・クラブ』)

アレハンドロ・ゴイク:ホルヘ・ベレート(『ザ・クラブ』『家政婦ラケルの反乱』)、

パブロ・デルキ:友人ビクトル・ペイ(『サルバドールの朝』『ロスト・アイズ』)

マイケル・シルバ:歴史家アルバロ・ハラ(『盲目のキリスト』)、

マルセロ・アロンソ:ぺぺ・ロドリゲス(『ザ・クラブ』『No』以外の三部作)、

ハイメ・バデル:財務大臣アルトゥーロ・アレッサンドリ(『ザ・クラブ』「ピノチェト政権三部作」)

フランシスコ・レイェス:ビアンキ(『ザ・クラブ』)

アントニア・セヘルス:(「ピノチェト政権三部作」以降のラライン全作)

アンパロ・ノゲラ:(「ピノチェト政権三部作」)

ネルーダは「チリの国民的ヒーロー」か?

A: ラテンビートで鑑賞できず、先日やっと観てきました。ラテンビートのパンフレットには「チリの国民的詩人」、映画パンフには「英雄的ノーベル文学賞詩人」と紹介されていますが、ちょっと待ってよ、と言いたいですね。ラライン監督によると「ノーベル賞作家とはいえ、自分を神格化する傾向があり、チリ人はそういうタイプの人間を好まない」と言ってますからね。紹介記事の繰り返しになりますが、「ネルーダはネルーダを演じていた、自分がコミュニズムのイコンとして称揚されるよう逃亡劇をことさら曖昧にして、詩人自らが神話化」した。

B: 彼はコミュニストだったから、チリの保守派にはネルーダ嫌いが少なからずいるとも語っている。つまり、結構多いということです。

A: 時代背景も重なるホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』の中では、当時の若い詩人たちが心酔していたのはニカノール・パラで、ネルーダはクソミソだった。

B: さらに、そのホドロフスキーもチリでは嫌われているようですね。「預言者郷里に容れられず」というのは普遍的な真理です。

A: 主人公は逃亡者ネルーダか、追跡者オスカル・ペルショノーか、だんだん二人は似てきて同一人物にも思えてくる。一体オスカル・ペルショノーとは何者かとなってくる。

B: サスペンスといっても、ネルーダが捕まらなかったことは歴史上の事実、だから観客は全然ドキドキしない。ドキドキしないサスペンス劇など面白くない。

A: では何が面白いのかと言えば、いつも一歩手前で逃げられてしまう間抜けな追跡者オスカルを語り部にしているところで、そのモノローグはネルーダの詩が主体となっている。

(アラビアのロレンスの衣装を纏い詩を朗読するネルーダ)

B: オスカル役のガエル・ガルシア・ベルナルが「豊かなネルーダの詩の読者を失望させないと思う」と語っていたように、ネルーダの詩と言葉が主役なんですね。

A: 映画に限らず詩の翻訳は厄介です。何回か引用された『二十の愛の詩と一つの絶望の歌』や『マチュピチュの頂』、逃避行の最中に詩作した『大いなる詩』など、それぞれ複数の翻訳がありますから参考にしたか、字幕監修者の翻訳かもしれません。

自分自身を誰よりも愛した男、副題 <大いなる愛の逃亡者>

B: 代表作『大いなる詩』に引っ掛けたのか、やはりおまけの副題がつきました。ネルーダと言っても何者か分からないから仕方がないかもしれない。

A: しかし、ネルーダが何者か知らない人は映画館まで足を運ばない。どうしても付けたいなら、いっそのこと<大いなる詩の逃亡者>としたほうが良かった。愛の逃亡者じゃないからね。

B: 観ていてつくづく思ったのは、ネルーダは目立ちたがりやの自分勝手な男、女好きの貴族趣味、愛していても足手まといになりそうな妻デリアを体よく追い払った自分自身を誰よりも愛した男だったということでした。

A: ネルーダの神格化を打ち壊そうとするラライン監督の意図は、ある意味で成功したわけです。1943年メキシコで結婚した画家デリア・デル・カリル(1885~1989)は、アルゼンチンの上流階級出身、ヨーロッパ生活が長く、独語・仏語・英語ができた。1935年チリ領事だったネルーダとマドリードで知り合ったときには既に50歳だったが30歳にしか見えなかったと言われる。

B: 若いときの写真を見ると凄い美人です。ルクレシア・マルテルの「セルタ三部作」に出演したアルゼンチンのベテラン女優メルセデス・モランが好演した。ラライン映画は初出演でしょうか。

(ネルーダとデリア、1939年)

A: 出会ったときには既にヨーロッパで画家として成功しており、映画にも出てくるピカソをネルーダに引き合わせた女性。キャリアを封印し、私財のすべてをつぎ込んでネルーダを支え、ヨーロッパの知識人をネルーダに紹介した。チリでは離婚は法的に認められていなかったから、ネルーダとは日本でいう内縁関係です。正式の妻は1930年に結婚したオランダ人のマルカ・ハゲナーでした。

B: オスカルがネルーダを貶めようとラジオ出演に引っ張り出してきた女性ですね。しかし彼女はチリに住んでいたのですかね。

(髪型を似せたデリア=モランと少し太めのネルーダ=ニェッコ)

A: 正確なビオピック映画ではないからね。マルカ・レイェスまたはマルカ・ネルーダの名前で引用される女性、1934年に水頭症の娘が生まれるが2年後別居している。離婚手続きは1942年、当時総領事だったメキシコでマルカ不在のまま行われた。それで映画でも「私が妻です」と言っていたわけです。娘は1943年8歳で亡くなっている。

B: チリから一緒に脱出できなかったデリアも、その後ヨーロッパでの活動を共にしています。

A: しかしネルーダはカプリ島やナポリ潜伏中には、既に3人目となるマティルデ・ウルティアと一緒だった。夫の浮気には寛大すぎたデリアもプライドを傷つけられ、「愛もここまで」と思ったかどうか分かりませんが、自分自身を誰よりも愛した男とは1955年に関係を解消、画家として再出発している。

B: 『イル・ポスティーノ』に出てくる女性は、この3番目の女性マティルデを想定している。

A: 彼女もマルカがオランダで死去する1965年3月まで、チリでは法的に妻ではなかった。翌1966年、彼女のために建てたと言われるイスラ・ネグラの別荘で、晴れて二人は結婚式を挙げることができました。

B: 現在ネルーダ記念館として観光名所の一つになっている。

脚本家ギジェルモ・カルデロンの独創性、映画の決め手は脚本にあり?

A: 劇場公開は大分遅れました。それでも公開されたのは『No』の主人公を演じたG.G.ベルナルと、公開が先になった『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』のお蔭と思います。ケネディ夫人にナタリー・ポートマン、何よりも言語が英語だったのが利いた。

B: 英語だと公開が早い。しかし邦題には呆れるくらい長い副題がつきました。G.G.ベルナルは『No』では選挙には勝つが、家庭的には妻を失うという孤独な役柄でした。本作でも損な役回りでしたが、演技が冴えて相変わらず魅力的でした。

(二人の追跡者オスカル=G.G.ベルナルと部下マルティネス=ディエゴ・ムニョス)

A: さて本作は、1948年9月3日の共産党非合法化から始まりますが、それ以前のネルーダについては語られない。つまり1934年外交官としてスペインに渡り内戦を目撃したこと、チリ帰国が1943年、上院議員当選が1945年3月、間もない7月に共産党入党などは飛ばしてある。チリ人でも少しオベンキョウが必要か。

B: 勿論伝記ではないと割り切れば知らなくてもよい。1949年初めに「ネルーダ逮捕令」が伝わり地下潜伏を余儀なくされる。サンティアゴを脱出、ロス・リオス州バルディビアなどを転々とするが、ネルーダは無事脱出させようとする妻や友人たちを尻目に好き勝手をする。

(左から、パブロ・デルキ、メルセデス・モラン、ルイス・ニェッコ、マイケル・シルバ)

A: メインは1949年秋からのフトロノ・コミューンからアルゼンチンへ抜ける馬上脱出劇。このマプチェ族の共同体フトロノは、ロス・リオス州ランコにある4つのコミューンの一つです。実際はここに数ヵ月潜伏していたようです。主人が協力する理由を現政権への恨みと言わせている。

B: 追跡劇の後半は、オスカルがネルーダにからめとられて二人は一体化してくる。

A: オスカルの出自を娼婦の息子とし、さらに父親をチリ警察の重要人物としたことでドラマは動き出す。このかなり奇抜な設定が成功した。脚本家ギジェルモ・カルデロンを評価する声が高い。生後1ヵ月で実母を亡くしたネルーダの孤独と貧しさ、それに打ち勝つ抜け目のなさ、モラル的な不一致、二人は似た者同士なのだ。

B: 監督も「この映画はギジェルモの脚本なくして作れなかった。自分で書くのを無謀だとは思わなかったが、結局彼の助けを呼ばなければならなかった」と語っている。

A: 娼婦に産ませた子供を認知して同じ姓を名乗らせるという設定にびっくりしましたが、これで自由に羽ばたけるようになったのではないか。詩人の人物像を描くのが目的ではない擬似ビオピック映画なんだから。

B: どうせなら遊んじゃえ、ということかな。

A: 監督夫人のアントニア・セヘルスは、逃亡前の酒池肉林のどんちゃん騒ぎのシーンで楽しそうに踊っていた女性の中の一人かな。

B: 彼女にしては珍しい役柄です。大戦後の混乱が続いていたヨーロッパやアジアと違って、参戦しなかったチリは経験したことのない豊かさだった。ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』でも描かれていた。

A: ララインの「ピノチェト三部作」全作に出演しているララインお気に入りのアンパロ・ノゲラは、確信ありませんが共産党員の女性労働者に扮した女優と思います。

B: ネルーダにキスしようとして、デリアから窘められる女性ですね。

A: 他にラライン映画の全作に出演しているアルフレッド・カストロ、ネルーダ脱出に尽力する友人ビクトル・ペイにパブロ・デルキ、歴史家アルバロ・ハラにマイケル・シルバ、チリ、スペイン、アルゼンチンのベテランと新人が起用されている。

B: チリ組は『ザ・クラブ』(LB2015)出演者が大勢を占めるほか、マイケル・シルバはクリストファー・マーレイの『盲目のキリスト』(LB2016)で主役を演じている。

A: ラテンビートにはマーレイ監督が来日、Q&Aに出席してくれた。ピカソ役のエミリオ・グティエレス・カバはアレックス・デ・ラ・イグレシアの映画でお馴染みです。アルトゥーロ・アレッサンドリやピノチェトのような実在した政治家や軍人もさりげなく登場させて、観客を飽きさせなかった。今回も製作はフアン・デ・ディオス・ラライン、兄弟の二人三脚でした。

B: オスカル・ペルショノーがどうなったかは、映画館で確認してください。

(ネルーダ逮捕を命じるビデラ大統領役のアルフレッド・カストロ)

(撮影中のラライン監督)

*『ザ・クラブ』の紹介記事は、コチラ⇒2015年2月22日/同年10月18日

*『盲目のキリスト』の紹介記事は、コチラ⇒2016年10月6日

『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』“Neruda”のデータ

製作:Fabula(チリ) / AZ Films (アルゼンチン) / Funny Balloons (仏) / Setembro Cine (西)他多数

監督:パブロ・ラライン

脚本:ギジェルモ・カルデロン

編集・音楽エディター:エルヴェ・シュネイ Hervé Schneid

撮影:セルヒオ・アームストロング

音楽:フェデリコ・フシド

プロダクション・デザイン:エステファニア・ラライン

プロダクション・マネージメント:サムエル・ルンブロソ

製作者:フアン・デ・ディオス・ラライン、ほか多数

◎チリ=アルゼンチン=スペイン=フランス合作、スペイン語、2016年、107分、伝記映画、カンヌ映画祭2016「監督週間」正式出品、2017年アカデミー賞外国語映画賞チリ代表作品、公開:チリ2016年8月11日、日本2017年11月11日

サウラの伝記ドキュメンタリー "Saura(s)" *フェリックス・ビスカレト ― 2017年11月11日 14:44

「パパは85歳」になりました!

★今年のラテンビートでは、カルロス・サウラの新作『J:ビヨンド・フラメンコ』が上映されました。「ホタJota」というアラゴン起源の民俗舞踊と音楽をテーマにしたドキュメンタリー。現在ではリオハやナバラなどでも演奏され、歌、アコーディオン、ガイタ(ガリシアのバグパイプ)、リュート、バンドゥーリアというギターに似た楽器で演奏されます。サウラの生れ故郷ウエスカはアラゴン州の県都です。個人的には初期の『狩り』(65)や1960年代末から1970年代に撮られた作品群の強烈な印象がわざわいして、いわゆるフラメンコ物やタンゴ、ファド、ソンダの音楽舞踊がメインの作品には飽きがきています。

★70年代の作品群の中には、『アナと狼たち』(72)、『従姉アンヘリカ』(73)、『カラスの飼育』(75)、『愛しのエリサ』(77)、『ママは百歳』(79)、『急げ、急げ』(81)など大体はジェラルディン・チャップリンがサウラの「ミューズ」であった時代の映画(9作ある)、または製作者エリアス・ケレヘタとタッグを組んでいた時代の映画です。公開されたのは『カラスの飼育』のみ、それも12年後の1987年、他はミニ映画祭上映でした。日本公開作品が如何にフラメンコ物に偏っているかが分かり、サウラ映画がきちんと紹介されているとは思いません。ラテンビートで即日完売となった『フラメンコ・フラメンコ』(10)は、本国の映画館はガラガラ閑古鳥が鳴いていたのでした。

(母子を演じたジェラルディン・チャップリンとアナ・トレント、『カラスの飼育』)

★前置きが長くなりましたが、ご紹介したいのはフェリックス・ビスカレトのサウラの伝記ドキュメンタリー “Saura(s)”(17、85分)です。1932年生れのサウラは今年85歳になりました。だからではないと思いますが、父親サウラとそれぞれ世代の異なる子供7人と会話を通して対峙させてドキュメンタリーを撮ろうという企画が持ち上がり、7人からは承諾をもらえた。しかし肝心の父親は過去については当然乗り気でない。過去のことなど重要じゃない、これからが大切だというわけでしょう。

★しかし監督は企画に固執する。サウラは描写に拘る。監督は屈服しない。サウラも降参しない。両人とも相譲らなかった。そういう性格のドキュメンタリーのようです。逃げきろうとする老監督の核心にどこまで迫れたか、惚れっぽい女性行脚への匙加減、市民戦争がトラウマになっている先輩の数々の仕事、留守がちだった父親に対する子供たちの言い分、どこまで過不足なく描き切れたかどうかが決め手でしょうか。サウラに限らず過去の自作など恥ずかしくて一切見ない監督は結構おりますね。

(撮影中の左から、次男アントニオ・サウラ、監督、カルロス・サウラ)

★本作はサンセバスチャン映画祭「サバルテギ部門」で上映後、11月3日にスペインで公開されました。鑑賞後の批評には、個人的な部分への立ち入り禁止と同時に、過去の作品の分析回避が顕著だとありました。7人の子供たちといっても第1子カルロスは1958年生れ、末子アンナは1994年生れと親子ほども開きがあります。母親も4人なのでキャスト欄には母親の名前も入れておきました。出典はスペイン語ウイキペディアによりました。日本語版と異なるのは、最初のアデラ・メドラノとは正式に結婚せず(しかしサウラを名乗る)、ジェラルディン・チャップリンと同じパートナーとなっている点です。IMDbには7人のうちシェイン・チャップリンはアップされておりません。

◎主なキャスト

カルロス・サウラ(1932ウエスカ)

エウラリア・ラモン(2006結婚~現在、女優、4人目)

カルロス・サウラ・メドラノ(1958、製作者、助監督、母親アデラ・メドラノ1人目)

アントニオ・サウラ・メドラノ(1960、製作者、同上)

シェイン・チャップリン(1974、心理学者、母親ジェラルディン・チャップリン2人目)

マヌエル・サウラ・メルセデス(1981、母親メスセデス・ぺレス1982結婚~離婚、3人目)

アドリアン・サウラ(1984、同上)

ディエゴ・サウラ(1987、撮影監督、同上)

アンナ・サウラ・ラモン(1994、女優、母親エウラリア・ラモン)

★映画界で仕事をしている子供は、父親の作品にそれぞれ参画しています。ジェラルディン・チャップリンとは、デヴィッド・リーンが『ドクトル・ジバゴ』(65)を撮影費が安く上がるスペインで撮影中、撮影風景を見学に行ったサウラと知り合った。意気投合した二人は以後1979年にパートナー関係を解消した。多分『ママは百歳』が最後の出演映画と思います。1974年には1子を出産したが籍は入れなかった。1979年、チリの撮影監督パトリシオ・カスティーリョと結婚、1986年に高齢出産で生まれたのが女優ウーナ・チャップリンである。前回アップしたセビーリャ映画祭のオープニング作品 ”Tierra firme” のため母子で赤絨毯を踏んだ。シェインとウーナは異父兄妹になる。

★メルセデス・ぺレス(1960年生れ)とは、1978年ごろから関係をもち、最初のマヌエル誕生後の1982年に結婚している。女優エウラリア・ラモンとは、1990年代の自作起用(『パハリコ』『ボルドゥのゴヤ』)が機縁、正式には2006年再婚して現在に至っている。

(娘アンナ、サウラ監督、妻エウラリア、ゴヤ賞2012ガラに3人揃って登場)

★海千山千の老獪な監督のガードは固かったと想像できますが、サウラ像の核心に迫れたかどうか。来年1月下旬、デヴィッド・リンチ(1946)を主人公にしたドキュメンタリー『デヴィッド・リンチ:アートライフ』が公開されます。リンチの「アタマの中」を覗ける、かなり刺激的なドキュメンタリーのようです。今年のカンヌ映画祭で特別上映された『ツイン・ピークス The Return』で観客を驚かせたリンチ、こちらは本人が謎解きをしてくれるとか。切り口は違うが、二人の監督自身がドキュメンタリーの被写体になったのは偶然か。偶然といえば、リンチも4婚している。

(サウラと監督、サンセバスチャン映画祭2017にて)

★フェリックス・ビスカレトFelix Viscarretは、1975年パンプローナ生れ、監督、脚本家、製作者。短編 “Soñadores”(99)、”El álbum blanco”(05)など発表、国内外の短編映画祭で好評を博し受賞歴多数。2007年 ”Bajo las estrellas” で長編デビュー、批評家、観客両方から受け入れられ、マラガ映画祭「銀のビスナガ」監督賞・新人脚本賞、ゴヤ賞2008では脚色賞、主演のアルベルト・サン・フアンが主演男優賞を受賞、その他受賞歴多数。

(デビュー作 ”Bajo las estrellas” のポスター)

★その後、TVミニシリーズで活躍、最近ではサンセバスチャン映画祭2016で、キューバとの合作映画TVミニシリーズ “Cuatro estaciones en La Habana”(Four Seasons in Havana)と “Vientos de La Habana” が上映された。日本でもファンの多いレオナルド・パドゥラの「マリオ・コンデ警部補シリーズ」のスリラーもの。“Cuatro estaciones en La Habana” は、ハバナの春夏秋冬が描かれ、それぞれ約90分のドラマ、そのうちコンデ警部補役ホルヘ・ぺルゴリア以下常連のカルロス・エンリケ・アルミランテほか、フアナ・アコスタ、マリアム・エルナンデスが出演した “Vientos de La Habana” が独立して、2016年9月に公開された。

(“Vientos de La Habana” のポスターを背に、アコスタとぺルゴリア)

(“Vientos de La Habana” の原作者レオナルド・パドゥラ、ビスカレト監督、

後列、アコスタ、ぺルゴリア、エルナンデス、サンセバスチャン映画祭2016にて)

最近のコメント