『雪山の絆』が国際長編映画賞にノミネート*第96回アカデミー賞 ― 2024年01月25日 20:39

『雪山の絆』のほか『ロボット・ドリームズ』や「La memoria infinita」も!

★1月21日、第96回アカデミー賞のノミネートが発表になりました。日本関連の映画については周知のことですから割愛しますが、フアン・アントニオ・バヨナの『雪山の絆』がノミネートされた国際長編映画賞部門には、ヴィム・ヴェンダースの『PERFECT DAYS』(公開中)やイギリスの『関心領域』、イタリアの「Io Capitano」などかなりの激戦区です。本作はメイクアップ&ヘアー賞部門にもノミネートされておりますが、先だってのゴールデングローブ賞ミュージカル部門の作品賞を受賞した『哀れなるものたち』などライバルがひしめいています。

(国際長編映画賞ノミネートの『雪山の絆』)

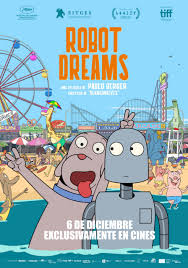

★パブロ・ベルヘルの『ロボット・ドリームズ』がノミネートされた長編アニメーション映画賞部門には、宮崎駿の『君たちはどう生きるか』がかぶさり、アカデミー会員の高齢化などを考慮すると、ロボットの受賞は難しいでしょうか。しかし開けてびっくり玉手箱は映画賞に限らず世の常です。

(アニメーション『ロボット・ドリームズ』)

★長編ドキュメンタリー賞部門の「La memoria infinita」(英題「The Eternal Memory」)は、チリの監督マイテ・アルベルディの5作目で、彼女は3年前の『83歳のやさしいスパイ』に続いての快挙です。ラライン兄弟の制作会社「Fabula」がプロデュースしており、そのパブロ・ラライン自身が監督したホラーコメディ『伯爵』(原題「El Conde」)の撮影を手掛けたエドワード・ラックマン(またはエド・ラッハマン)がノミネートされ、チリは沸いてます。独裁者ピノチェトが本当は吸血鬼、ドラキュラ伯爵だったという設定、独裁者は死んだのだが、吸血鬼だから実は生きているというダークなコメディ、『トニー・マネロ』が思いおこされる。ラックマンはトッド・ヘインズの『エデンより彼方へ』(02)、『キャロル』(15)に続いて3度目のノミネートですが、彼自身はアメリカ人です。

(ドキュメンタリー「La memoria infinita」のポスター)

(ネットフリックスで配信中の『伯爵』のオリジナル・ポスター)

★この撮影賞部門にはメキシコのロドリゴ・プリエトがマーティン・スコセッシの『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』でノミネートされています。ディカプリオとタッグを組んだ超大作、20世紀初期の先住民迫害という実話をベースにしているから、観たくない会員が多いかもしれない。プリエトは同監督の『アイリッシュマン』に続いて4回目のノミネートになり、そろそろオスカー像が欲しいところです。当ブログ関連のノミネートをアップしました。『伯爵』以外作品紹介をしています。ガラは3月10日(日)、日本放映は翌日午前中になります。

マリリンにアナ・デ・アルマス*『ブロンド Blonde』Netflix 配信 ― 2022年07月10日 11:04

ジョイス・キャロル・オーツの同名小説の映画化――『ブロンド』

★スペインでは自分が目指したような作品に恵まれず焦っていたアナ・デ・アルマスは、数年前にスペインを見限り、英語もままならないのにハリウッドに飛び込んだ。以来着々とキャリアを築いてきたが、遂にこの度マリリン・モンローの伝記映画『ブロンド』(原題「Blonde」)でヒロインのマリリンに命を吹きこむことになりました。2019年の『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』の看護師マルタ役でゴールデン・グローブ賞(コメディミュージカル部門)主演女優賞にノミネートされましたが、本作はダニエル・クレイグ扮する探偵ブランが目玉でした。しかし今度はすべてのシーンに出ずっぱりの正真正銘の主役になる。アーサー・ミラーに扮するエイドリアン・ブロディもディマジオ役のボビー・カナヴェイルも脇役に回るでしょう。ハリウッド映画ですが、キューバ出身の頑張り屋さんがヒロインということでご紹介する次第。

★本作はジョイス・キャロル・オーツ(1938)の同名小説の映画化、監督は『ジェシー・ジエームズの暗殺』(07)や『ジャッキー・コーガン』(12)のオーストラリア出身のアンドリュー・ドミニク、脚本は監督と作家が共同執筆、Netflixオリジナル映画として2022年9月23日配信が予告されました。小説は2000年に刊行されるとベストセラーになり、翌年ピュリッツァー賞と全米図書賞にノミネートされた。作家によると「本作と ”Them” が最も記憶に残る」作品ということです。原作は『ブロンド―マリリン・モンローの生涯』(上下巻、2003年刊)として単行本が出版されている。ノーベル文学賞候補の常連のようですが。後者”Them” で1970年の全米図書賞を受賞しています。映画はマリリンの詳細なエピソードとフィクションの要素で構成されています。刊行の翌年、CBSのTVミニシリーズとして放映されたときのマリリン役は、オーストラリア出身のポピー・モンゴメリーでした。

(自作の映画化を「気に入った」と語るジョイス・キャロル・オーツ)

(新作の出来栄えに自信を見せるアンドリュー・ドミニク)

★アナ・デ・アルマスは、1988年ハバナ生れ、キューバとスペインの二重国籍を持っている。2002年キューバ国立演劇学校に入学、在学中に「まだ演技が未熟」という学校側の反対を押し切って、マヌエル・グティエレス・アラゴンの『カリブの白い薔薇』(06、製作スペイン)に出演した。その後、本校を自主退学してスペイン在住の祖父母を頼ってキューバを脱出、マドリードに移住した。スペイン時代の出演作には、ラテンビート映画祭2009上映のお茶の間アイドル総出演の『セックスとパーティーと嘘』(アルフォンソ・アルバセテ&ダビ・メンケス共同監督)に主演した。原題「Mentiras y gordas」には、「これはあり得ない」という意味があるようですが、英語タイトルがそのまま翻訳された。さらにコメディと紹介されたが、居場所を見つけられない若者たちの〈痛い〉ドラマでした。

(居場所が見つけられない若者たちの群像劇「Mentiras y gordas」から)

★2014年にはダビ・メンケスの『秘密のキッス』(14)やTVシリーズで人気を得ていたが、それでは満足できない女優は、オスカー女優を夢見てロスアンゼルスに飛び立った。そこからの快進撃は日本語ウイキペディアに詳しい。先述の作品以外でイーライ・ロスの『ノック・ノック』(15)、『ブレードランナー 2049』(19)では主役レプリカントに抜擢され、当ブログでもアップしたオリヴィエ・アサイヤスの『WASP ネットワーク』では、WASPのメンバーの一人をスパイと知らずに結婚する役柄だった。また今年公開されたダニエル・クレイグが最後のボンドを演じる007シリーズ『ノー・タイム・トゥ・ダイ』(21)では、華麗なアクションを披露した。女優はキューバ訛りの英語の特訓を受けて矯正したということですが、ノーマ・ジーンとマリリン・モンローという二つの人格に引き裂かれたダークな人生を演じるのは冒険だったことでしょう。とにかくオスカー像を狙えるスタートラインに立ったわけですが、マリリンの壊れた内面を演じられたかどうかが評価の鍵になる。

*『WASP ネットワーク』の作品紹介は、コチラ⇒2020年06月29日

★「Blonde」のプロジェクトの企画はおよそ12年前、紆余曲折の連続だった。2019年にアナ・デ・アルマスに最終的に決定するまで、ナオミ・ワッツやジェシカ・チャスティンなどベテランの名前が候補に挙がっていた。最終的にブラッド・ピットの独立系制作会社であるPlan B Entertainment の資金提供をうけ、『ノック・ノック』のアナ・デ・アルマスの演技を記憶していたドミニクが決心したということです。この映画は、カンヌ、トロント、ベネチアなどの各映画祭で上映される予定でした。カンヌの主任ディレクターであるティエリー・フレモーがアウト・オブ・コンペティション上映を提案したが、Netflix は断ったということです。真偽のほどは分かりませんが、両者の過去の確執を考えると、まんざら嘘でもないでしょうか。ノーカットの代わりにNC-17指定、子供は見られません。

「El buen patron」ノミネートならず*第94回アカデミー賞2022 ― 2022年02月11日 12:01

オスカー夫妻バルデム&クルスが揃って主演俳優賞にノミネート

(ハビエル・バルデムとペネロペ・クルスがカップルでノミネート)

★フェルナンド・レオン・デ・アラノアの「El buen patrón」は残念でした。その代わりと言ってはなんですが、本作で主役を演じたハビエル・バルデムが、アーロン・ソーキンの『愛すべき夫妻の秘密』(Being the Ricardos)で主演男優賞にノミネートされた。ノミネーション発表をペネロペ・クルスとソファに座って待っていたというご両人、同時ノミネートに感無量だった由。

★バルデムのノミネーションは4回目、うち2回目のコーエン兄弟の『ノーカントリー』(07)で可笑しなオカッパ頭で登場して助演男優賞を受賞している。因みに主演男優賞はキューバの小説家レイナルド・アレナスの伝記映画『夜になるまえに』(00)、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの『BIUTIFUL ビューティフル』(10)、今回の『愛すべき夫妻の秘密』は『アイ・ラブ・ルーシー』で主人公のリカード夫妻を演じたルシル・ボールとデジ・アーナズの関係を描いた伝記映画、実生活でも二人は結婚していた。ルシル役のニコール・キッドマンも主演女優賞にノミネートされ、彼女のそっくりさんぶりが話題になっている。本作はプライムビデオで昨年12月21日より配信されている。

(デジ・アーナズに扮したハビエル・バルデム、フレームから)

★ペネロペ・クルスは、アルモドバルの「Madres paralelas」(「パラレル・マザーズ」)のシングル・マザー役で主演女優賞にノミネートされた。スペイン語映画でのノミネートは2回目。バルデムと同じ4回目のノミネートになるが、2006年同監督の『ボルベール〈帰郷〉』で主演女優賞ノミネート、2回目はウディ・アレンの『それでも恋するバルセロナ』(08)で助演女優賞を受賞、ロブ・マーシャルの『NINE』(09)で助演女優賞ノミネート、今回が4回目である。Netflix 配信の『ロスト・ドーター』のオリビア・コールマン、『スペンサー ダイアナの決意』のクリステン・スチュワート、ニコール・キッドマンなどと競うことになりました。

(ペネロペ・クルス、「Madres paralelas」から)

★アルモドバルの『パラレル・マザーズ』の音楽を手掛けた、アルベルト・イグレシアスが作曲部門にノミネートされた。彼も今回が4回目のノミネート、まだ受賞はありません。ジョン・ル・カレの同名小説をブラジルのフェルナンド・メイレレスが監督した『ナイロビの蜂』(05)、マーク・フォースターの『君のためなら千回でも』(07)、トーマス・アルフレッドソンのスパイ映画『裏切りのサーカス』(11)の3回です。国内ではゴヤ胸像のコレクターといわれるが、それに止まらず国際的に活躍していることが分かる。今年のフェロス賞で音楽賞を受賞したばかりです。

(アルベルト・イグレシアス、フェロス賞2022のガラから)

★もう一人の短編アニメーション部門に「The Windshield Wiper」(14分、スペイン=米国合作)がノミネートされたアルベルト・ミエルゴは、アートアニメの世界では知る人ぞ知る存在。もしかしたら賞に一番近いかもしれない。愛を探す男の話です。本作はカンヌ映画祭と併催される「監督週間」で7月に上映されている。スペインの監督だが言語は英語とルーマニア語ということです。

(「The Windshield Wiper」のフレームとポスター)

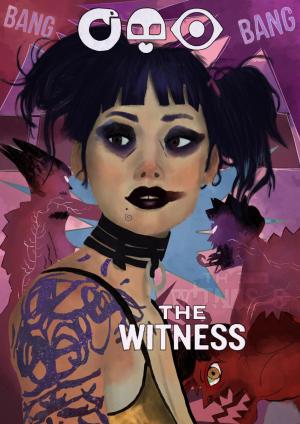

★ティム・ミラーとデヴィッド・フィンチャーが2019年に製作したアニメ・アンソロジー「Love, Death & Robots」(『ラブ、デス & ロボット』全18話)の第3話「The Witness」(『目撃者』12分)を監督して2019年のプライムタイム・エミー賞をグループで受賞している。本シリーズはNetflix オリジナル作品として配信されている。殺人を目撃してしまったせいで、犯人から追われる身になった女性の話。他に2012年から開始されたTVシリーズ「Tron: Uprising」(「トロン:ライジング」)のアート監督を務め、「The Stranger」(第13話、23分)で2013年に同賞を受賞している。両作とも「アニメーションのアカデミー賞」といわれるアニー賞のプロダクション・デザイン部門で受賞している。

(「トロン:ライジング」のフレームとポスター)

(アルベルト・ミエルゴ、エミー賞2013)

(『目撃者』のフレームとポスター)

第94回アカデミー賞2022ショートリスト発表*国際長編映画賞部門 ― 2021年12月25日 10:01

ショートリスト15作中スペイン語映画3作が残る!

★ベロニカ・フォルケを悼む記事が続いていますが、気を取り直して来年のアカデミー賞の話題に切り替えます。第94回のガラは、2022年3月27日、以前のドルビー・シアターに統一して開催されるということです。それに先立つ12月21日に、国際長編映画賞部門のセミ・ファイナリスト(ショートリスト)15作が発表されました。92ヵ国から応募があり、スペイン代表フェルナンド・レオン・デ・アラノアの「El buen patorón」、メキシコ代表タティアナ・ウエソの「Prayer for the Stolen」(原題Noche de fuego)、パナマ代表アブナー・ベナイムの「Plaza Catedral」の3作が残りました。ノミネーションが正式に発表になるのは、来年2月8日がアナウンスされていますが予定です。パナマ作品は未紹介ですが、データを後述します。濱口竜介の『ドライブ・マイ・カー』のような強敵も残りましたから、ファイナルリスト4作に残るのは容易じゃありません。ましてや受賞となると結構長い道程です。

(スペイン代表作品「El buen patorón」のポスター)

(メキシコ代表作品「Noche de fuego」のポスター)

(パナマ代表作品「Plaza Catedral」のポスター)

*「El buen patorón」の主な作品紹介記事は、コチラ⇒2021年08月10日

*「Noche de fuego」の主な作品紹介記事は、コチラ⇒2021年08月19日

★監督紹介:パナマ代表作品「Plaza Catedral」は、アブナー・ベナイムの長編第2作め。1971年パナマ生れ、監督、製作者、脚本家、造形アーティスト。米国ペンシルバニア大学で国際関係学を専攻、映画はテルアビブのカメラ映画学校で学んだ。映画はドキュメンタリーでスタートを切り、ドキュメンタリー作家としての評価は高い。2004年パナマで制作会社Apertura Films を設立、2005年ドクメンタリー・シリーズ「El otora lado」(11エピソード)で、ニューヨークTVフェスティバルの作品賞を受賞している。2009年長編映画デビュー作「Chance」は興行的にも成功し、埼玉県で開催される「スキップ・シティD シネマフェスティバル2011」に『チャンス!男メイドの逆襲』)の邦題で上映され、脚本賞を受賞している。

(新作撮影中のアブナー・ベナイム監督)

★2014年の「Invasion」は、1989年のアメリカによるパナマ侵攻をめぐる捏造された集団記憶のドキュメンタリー。本作はパナマのIFF映画祭で観客賞ほか受賞歴多数、第87回アカデミー賞(ドキュメンタリー部門)に選ばれたがノミネートはされなかった。コロンビアのバランキージャFFドキュメンタリー賞、マラガ映画祭観客賞ほかを受賞している。2018年の「Ruben Blades is Not My Name」も第91回アカデミー賞代表作品に選ばれたが、ノミネートには至らなかった。

(ドキュメンタリー「Ruben Blades is Not My Name」ポスター)

★オスカー賞3回目のパナマ代表作品となる新作「Plaza Catedral」は、パナマ=メキシコ=コロンビア合作、スリラー・ドラマ、94分、スペイン語・英語、撮影地パナマシティ、製作Apertura Films。既にパナマ映画祭2021の観客賞を受賞しているほか、グアダラハラ映画祭MEZCAL賞にノミネートされ、フェルナンド・ハビエル・デ・カスタが男優賞を受賞したが、その前にパナマで射殺されるという悲劇に見舞われていた。ダンサーでサッカー選手でもあった少年の死は、パナマでは珍しいことではない。他にキャストはメキシコのベテラン女優イルセ・サラス、コロンビアのマノロ・カルドナなど。イルセ・サラス(メキシコ・シティ1981)は、『グエロス』の監督アロンソ・ルイスパラシオスと結婚、2児の母親でもある。マラガ映画祭2019金のビスナガ賞を受賞したアレハンドラ・マルケス・アベジャの「Las niñas bien」(邦題『グッド・ワイフ』公開)で主役を演じている。カルドナはハビエル・フエンテス=レオンの話題作『波に流されて』(09)で日本に紹介されている(東京国際レズビアン&ゲイ映画祭、レインボー・リール東京FFに改名)。本作でマコンド賞2010助演男優賞を受賞している。

(彼の才能を惜しんだイルセ・サラスとフェルナンド)

(イルセ・サラスとフェルナンド・ハビエル・デ・カスタ)

フェルナンド・レオンの新作がオスカー賞のスペイン代表作品に決定 ― 2021年10月27日 15:12

フェルナンド・レオンの新作「El buen patrón」がスペイン代表作品に決定

★第94回アカデミー賞の授賞式は2022年3月27日(日)と大分先の話ですが、国際長編映画部門にフェルナンド・レオン・デ・アラノアの「El buen patrón」がスペイン代表作品に選ばれました。サンセバスチャン映画祭では鳴かず飛ばずと言っては語弊がありますが、無冠に終わった映画が代表作品に選ばれたわけです。もっとも他のスペイン映画も軒並み賞に絡みませんでしたが。代表作品に選ばれるのは『月曜日にひなたぼっこ』(02、落選)以来になります。

*「El buen patrón」の作品紹介は、コチラ⇒2021年08月10日

(フェルナンド・レオン監督とオスカー賞俳優のハビエル・バルデム、SSIFF2021)

★最終候補に残った2作は、ペドロ・アルモドバルの「Madres paralelas」と、マルセル・バレナの「Mediterráneo」でした。既にオスカー賞監督だったアルモドバルとは『トーク・トゥ・ハー』で競り勝って選ばれたので、いわば因縁の対決でした。製作者のジャウマ・ロウレスも20年前を思い出して、「現地ではとてもいい感触だったのですが・・・新作は1950年代から60年代のイタリア映画に近く、サティラ調のコメディです。アメリカでのプロモーションには有利に働くかもしれない」と感慨深そうでした。監督も主役のバルデムも経験者です。一方アルモドバル映画は選ばれなくても公開されます。

★マルセル・バレナの「Mediterráneo」は、オーレンセ・インディペンデント映画祭とローマ映画祭で観客賞を受賞しています。寡作な監督で実話に基づいた『100メートル』(16)がNetflixで配信されているだけかもしれない。主役を演じたダニ・ロビラが新作にも登場している。難しい癌を克服したダニの姿を日本でも観られるでしょうか。他にエドゥアルド・フェルナンデスやセルジ・ロペス、パトリシア・ロペス・アルナイスの演技派ベテラン勢、アンナ・カスティーリョやアレックス・モネールなどの若手が出演しています。新作も実話に基づき、言語がスペイン語、ギリシャ語、英語、カタルーニャ語、アラビア語と複数クレジットされている。

(最終候補に残った3作)

★まずショートリスト15本に選ばれるのが至難の業、2月8日のノミネート5本に残るまで遠い道のりです。日本はカンヌ映画祭の脚本賞受賞作品、濱口竜介の『ドライブ・マイ・カー』を選びましたが、米アカデミーはカンヌとは方向性が異なるから予測は難しい。

★作品賞予想の有力ランキングの1つに、ベネチア映画祭の監督賞を受賞した、ジェーン・カンピオンの『パワー・オブ・ザ・ドッグ』が入っている。日本劇場公開は11月19日、12月1日からネットフリックスで配信されます。アカデミー賞は Netflix を排除しない。コロナ感染の再燃、アカデミー会員の老齢化が危惧されている現状では、お茶の間で鑑賞できるのは有利だから可能性はありそうです。他にチリのパブロ・ララインの『スペンサー』でダイアナ妃を演じたクリステン・スチュワートが女優賞の下馬評に上がっています。有力視されていても土壇場でどうひっくり返るか分からないのがオスカーの常識です。

残念ながら『老人スパイ』は受賞ならず*第93回アカデミー賞結果 ― 2021年04月28日 15:53

長編ドキュメンタリー賞は『オクトパスの神秘 海の賢者は語る』

(三つ編みのお下げにエルメスのドレスと白のスニーカー、監督賞受賞のクロエ・ジャオ)

★視聴率過去最低の記録になった第93回アカデミー賞授賞式、従来の対面方式でしたがアーティストなどのライブもなく、死ぬほど退屈だったと酷評する向きもありましたが、クロエ・ジャオ監督の『ノマドランド』が作品賞・監督賞・主演女優賞(フランシス・マクドーマンド)の主要大賞を制して終了しました。下馬評通りの結果でしたが、主演男優賞が本命視されていた『マ・レイニーのブラックボトム』の故チャドウィク・ボーズマンではなかったことで衝撃が走ったとか。それはそうでしょう、どの映画賞も大トリは作品賞と決まっているのに、順番を主演男優賞と入れ替えてガラを盛り上げようとしていたのですから。アカデミーもさぞかしガックリしたことでしょうが、Netflixもガックリだったようです。受賞はないと思っていたか、あるいは高齢のせいか欠席していた『ファーザー』(フロリアン・ゼレール)のアンソニー・ホプキンスがレクター博士以来29年ぶり、2回目のオスカー像を手にしました。しかし彼は少しも悪くありません。

(フランシス・マクドーマンドとジャオ監督、ピーター・スピアーズほかの製作者たち)

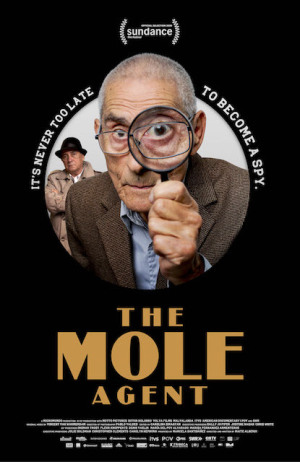

★期待の長編ドキュメンタリー賞、マイテ・アルベルディの『老人スパイ』は残念でした。受賞するに越したことはありませんが、今年7月には邦題『83歳のやさしいスパイ』でシネマカリテ他で公開されることになりました。これもひとえにノミネートのお蔭です。監督、主演のドン・セルヒオ以下チリの皆さん、お疲れさまでした。下馬評ではギャレット・ブラッドリーの『タイム』でしたが、ピッパ・エアリック他の『オクトパスの神秘 海の賢者は語る』(原題「My Octopus Teacher」)が受賞しました。受賞作はスランプに陥っていた映像作家クレイグ・フォスターが偶然出会った1匹のタコとの1年間にわたる交流を軸にしたドキュメンタリー。海中の映像美に止まらずタコの未知の生態への興味、疎遠だった息子との共同作業を通してフォスター自身が再生していくドラマが、会員の心を打ったのかもしれません。

★Netflixは7冠を獲得、うち短編アニメーション賞『愛してるって言っておくね』もシンプルだが余韻が残る作品だった。他『Mank(マンク)』の美術・撮影、『マ・レイニーのブラックボトム』は、上記のように主演男優賞は逃しましたが、メイクアップ&ヘアー賞と衣装デザイン賞の2冠、前者の受賞者セルヒオ・ロペス=リベラはスペイン出身、二番目のオスカー受賞者となりました。最初のオスカー賞は、ギレルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』(06)のダビ・マルティ、モンセ・リベの二人でした。

(受賞者の3人、右端セルヒオ・ロペス=リベラ)

★国際長編映画賞は、トマス・ヴィンターベアの「Druk」(デンマーク)、英題のカタカナ起こし『アナザーラウンド』として新宿武蔵野館ほかの公開が決定しています。短編ドキュメンタリー賞では、『ラターシャに捧ぐ 記憶で綴る15年の生涯』をご紹介しましたが、受賞作はアンソニー・ジアッチーノの「Colette」(米国、24分)でした。ナチ占領下のフランス、75年間記憶を封印してきたコレット・マリン・キャサリンが、歴史を学ぶ学生ルーシーに説得されて過去の忌まわしい亡霊と向き合うことを決心する。当時レジスタンスとして共に戦った兄ジャン=ピエールの最期の地、ナチ強制収容所を訪れる。言語は仏語と独語ですが英語字幕入りYouTubeで鑑賞できます。

チリのジェームズ・ボンド、ハリウッドへ*米アカデミー賞2021 ― 2021年04月23日 20:17

ドン・セルヒオ、重装備で初めての海外旅行

(第93回オスカー賞ドキュメンタリー部門ノミネートの『老人スパイ』のポスター)

★チリのジェームズ・ボンドことセルヒオ・チャミーが、第93回アカデミー賞授賞式(4月25日)出席のため監督マイテ・アルベルディ監督、代表プロデューサーのマルセラ・サンティバネスなど「老人スパイ」の御一行と一緒に現地入りできたようです。コロナ・ワクチンの2回接種(チリは南米の優等生で30%の接種率、ただし最近感染者が急増している)、何回も受けたPCR検査を合格して、写真のようなマスク&フェイスシールドの重装備で搭乗、これが初の海外旅行とか。2017年撮影時には御年83歳でしたが既に87歳、人生死ぬまで何があるか分かりません。

*アカデミー賞ドキュメンタリー部門ノミネートの記事は、コチラ⇒2021年03月21日

*『老人スパイ』の紹介記事は、コチラ⇒2020年10月22日/11月22日

(少し緊張気味のドン・セルヒオ)

(アルベルディ監督とドン・セルヒオ)

★本作の製作国は、チリのほか米国=ドイツ=オランダ=スペインと大所帯、スペインはマリア・デル・プイ・アルバラド(エグゼクティブ、サンセバスティアン生れ42歳)とマリサ・フェルナンデス・アルメンテロス(共同製作者、サンタンデール生れ45歳)の二人、前者はロドリゴ・ソロゴジェンの短編「Madre」を手掛けている。これは第91回アカデミー賞短編部門のノミネート作品です。

(左マリア・デル・プイ・アルバラドとマリサ・フェルナンデス・アルメンテロス、マドリード)

★「1年前は公開できるかどうかさえ分からず、袋小路に入っていました。しかしサンセバスチャン映画祭で息を吹き返しました」とフェルナンデス・アルメンテロス。1月にサンダンスでプレミアされ、9月にサンセバスチャン、観客の反応はとても違っていた。オランダだけリリースされたが、それも「10日後にはロックダウン」で市民は自宅監禁されたわけです。だからオスカー賞ノミネートのニュースには「涙が止まらなかったし、部屋の中を走り回りました」とも語っている。「チリのアルベルディに会いに行くことはできませんから、地球の反対側から朝の9時だというのにシャンペンで祝いました」と。「20パーセントの確率はあるわけだから、ガラは我が家かマリアの家かどちらかで見守ることになる」とフェルナンデス。

★アルバラドは「ダイヤローグはそのままで手を加えずに自然さを捉えるようにした。もっとも重要な質問は個人的なものでした。つまり、私たちの老後はどうなるの?老人ホームで暮らすようになるの?私たちは老人に何をしたらいいの?」と語っている。老人問題ではなく自分自身の問題だったのでしょう。「セルヒオは自分にあるルールを課した。重要なのはスパイすることや盗聴することではなく、相手の話を聞くことだと気づいたのです」とフェルナンデスは当時を思い出して語っている。アルベルディ監督も「老人たちは私たちがなりたい老人について決して尋ねません」と。

★コロナ禍の最中に開催されるオスカー賞、87歳という高齢を考えて授賞式が行われるドルビー・シアター近くのホテルが準備された由、ガラではトム・クルーズやマット・デイモンのクルーの近くの席とか、チリ政府もアメリカ側も気づかっているようです。人生終盤近くにこんな夢にも見なかっただろう晴れ舞台が準備されていたとは、ドン・セルヒオも想像していなかったでしょう。日本では26日月曜日午前中、WOWOWの独占生中継です。

メンデス・エスパルサの3作目 『家庭裁判所 第3H法廷』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑭ ― 2020年12月07日 15:50

前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』に繋がるドキュメンタリー

★アントニオ・メンデス・エスパルサの第3作目になるドキュメンタリー『家庭裁判所 第3H法廷』(「Courtroom 3H」)は、既に終了した第33回東京国際映画祭TIFF との共催作品3作の一つ、当ブログでは第68回サンセバスチャン映画祭SSIFFセクション・オフィシアル部門でプレミアされた折りにアウトラインをご紹介しています。また前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』(17)で作品&監督キャリア紹介をしております。

*『家庭裁判所 第3H法廷』の作品紹介は、コチラ⇒2020年08月05日

*『ライフ・アンド・ナッシング・モア』の作品&監督紹介は、コチラ⇒2017年09月10日

*『ライフ・アンド・ナッシング・モア』のTIFF Q&A の記事は、コチラ⇒2017年11月05日

(監督、ペドロ・エルナンデス・サントス他制作会社「AQUÍ Y ALLÍ FILMS」の製作者たち、

サンセバスチャン映画祭2020、9月22日フォトコール)

★TIFF上映後に企画された「トーク・サロン」を視聴する機会があり、以下のことが確認できました。撮影は2ヵ月間、300ケースを視聴し、180時間撮影した中から撮影中に結審したケースを選んだ。新型コロナの影響で編集はリモートでやったので6ヵ月間を費やした。米国では法廷は公的な場所だからカメラを入れることに支障はない。公開するにあたり当事者たちの許諾を受け、裁判所も社会貢献として許可が下りた。以下に作品紹介時点では分からなかった、主な出演者を列挙しておきました。

主な出演者:ジョナサン・スジョストロームJonathan Sjostrom判事、ニューリン弁護士、ジョンソン弁護士、シェパード弁護士、ブラウン弁護士、バッタグリア児童家族局員、その他ケースマネージャー、里親、訴訟後見人など多数、当事者は仮名、未成年の子供にはぼかしが入っている。

(観客に感動をもたらしたジョナサン・スジョストローム判事)

解説:フロリダ州レオン県タラハシーにある統合家庭裁判所は、虐待、育児放棄などされた未成年者に特化した事案を解決するために設立された裁判所である。こじれた親子関係の修復を扱う米国唯一の裁判所の目的は、できるだけ迅速に信頼できるやり方で、親子関係をもとに戻すことである。実際の法廷にカメラを入れて、2019年2ヵ月間に渡って撮影した180時間のフィルムを編集したものである。本作は、米国の作家で公民権運動にも携わったジェイムズ・ボールドウィンの「もしこの国でどのように不正を裁くか、あなたが本当に知りたいと望むなら、保護されていない人々に寄り添って、証言者の声に耳を傾けなさい」という言葉に触発されて作られた。(文責:管理人)

前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』に繋がるドキュメンタリー

A: ボールドウィンの言葉は「国の正義は弱者の声に表れる」と訳されていた。前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』を見ている観客には、アイディア誕生のヒントは想定内です。前作はフィクションでしたが、主人公の未成年の息子が法廷で裁かれるシーンがあり、そのシーンがここで撮影され、その際に判事と親しくなったようですね。

B: TIFF のトークで髪の薄さが話題になった。サンセバスチャン映画祭に現れた監督の髪に驚いたのですが、それがここではずっと鮮明でした。

A: まだ髪のあった3年前の写真を見せられて「懐かしい写真ありがとう」と恥ずかしがっていた。誠実でユーモアに富んだ穏やかな人柄はそのまま、アイディアは予想通り前作から生まれた。法廷シーンで裁判官と親しくなり、第2作完成後1年半ぐらい経って撮影に入った。

(メンデス・エスパルサ監督、サンセバスチャン映画祭2020、プレス会見にて)

B: 撮影は2ヵ月間、300ケースを視聴した中から選んだようだが、殆どの家庭が崩壊している印象だった。両親は別居あるいは離婚しており、母親が親権放棄したが父親が異議を申し立てたケース、実の親と里親が係争しているケース、父親が誰か分からない乳飲み子を抱えた母親、エトセトラ。

A: 両親に育てる意思がなく、子供も親と暮らしたくないケースでは、判事は親権終了を認め、養子縁組の段階に入る。親なら誰でも子供を愛しているとは限らないから、自分の限界を認めることも必要、スジョストローム判事が「自分の限界を認めてくれたことを感謝する」と親に語りかけるのは、これで子供に安定を与えられるからです。

(左から、子供の養育権をめぐって対立する母親と里親)

B: レズビアン・カップルが2人の子供の養子縁組を成立させたケースは日本ではとても考えられないことです。365日以内の迅速な結審が基本なのは、長期の裁判で子供を不安定な状態にしておくのは子供を傷つけることになるという、あくまでも子供本位の方針でした。

A: 期間が既に過ぎているケースが多い印象でしたが、結審に持っていくのは並大抵のことではないということです。審理部分が2部に分かれており、なかで結審に辿りつけた二つのケースに焦点を絞るという構成でした。

B: 両親がそれぞれセラピーを受けて子供と再出発できたケースは、両親の努力は勿論だが、弁護士、児童家族局員双方の地道な努力と判事の適切な助言の成果です。

A: 審理が始まったときの不安定な様子の母親と険しい表情の父親、結審したときの母親と父親の笑顔をうまく切り取っていた。当事者の努力は当然ながら、関係者の援助なくして解決できなかった。父親は薬物依存症の治療中でしたが、完治まで親子を離しておくのは子供が板挟みになると再出発させた印象でした。

(薬物治療中の険しい表情の父親)

(審理開始時の母親、結審時の母親、まるで別人です)

米国が多民族国家、移民国家であることを実感するエリアスのケース

B: 両親がグアテマラ国籍の子供の親権終了のケースでは、娘がアメリカに残って教育を受けさせたいので親権を放棄した。放棄するのは子供を愛していないからではなく愛しているからという理由なのが、アメリカと近隣諸国との関係であるのが浮き彫りになった。

A: 貧富の差がありすぎ、それは暴力的です。特に中南米諸国でもグアテマラは最貧国ですから。父親も故郷に帰っても娘に教育を与えることはできないと語っていた。

(グアテマラ人の父親の弁護をするとニューリン弁護士)

B: 後半は撮影中に結審した2例、エリアスとエラのケースが紹介された。前者の例は父親がベネズエラ国籍、ブラジル在住、英語を解せず特別にスペイン語の通訳2人が出廷した極めて特殊な事案だった。

A: エリアスの母親は出産当時未婚、児童虐待の疑いで子供とは切り離されている。既に親権を放棄している。問題は父親が自分の息子とは知らずにベネズエラに帰国、後にDNA検査で息子と判明した。児童家族局の依頼で訴訟後見人から父親の親権終了が申し立てられたが、父親は異議を唱えているというケースです。

B: もうすぐ3歳になるエリアスの親権を求めている。審議に出廷するためブラジルからやって来た。というのも他に子供がブラジルにいて、その子供とはネットで繋がっている。今回6年ぶりにその子と会った。8ヵ月のときから育てているエリアスの里親にすれば、父親の言い分は何を今頃になってということでしょう。

A: 所用か出稼ぎか不明だが多民族移民国家ならではの事案です。父親サイドの弁護士は、先述したニューリン弁護士、なかなか辣腕で、いろいろな困難を乗り越えて父親がブラジルから出廷できるよう手配した、その力量に驚かされた。対する里親サイドのバッタグリア児童家族局員と訴訟後見人は、父親が今まで顧みなかった息子を本当に育てる意思があるのかどうか疑っている。

B: エリアスは今のまま里親と一緒に暮らすのが最適、父親が親権を放棄すれば養子にする考えだった。しかし判事は、訴訟後見人から出されていた父親の親権終了の申立てを却下した。里親はエリアスと養子縁組はできなくなった。

A: 判事も苦渋の選択をした。両方の努力に食い違いがあった。しかし親に育てる意思があるならば、親が育てるべきという本来の方針に沿った。本当に育てる意思がなければ、父親はこの法廷にはいなかったからです。このような結審は里親には辛いはず。「里親に課せられた義務は過酷だけれども、これからも協力していただけますか」と、傍聴していた里親たちに語りかけていました。

B: 本当に素晴らしい判事でした。里親たちも「イエス、勿論です」と応えていたのが同じように素晴らしかった。ドキュメンタリーのもつ力は大きく怖い。それは「これはフィクションと逃げられないから」と監督は語っていた。

(バッタグリア児童家族局員)

A: ドラマで撮る案もあったようですが、嘘っぽくなるのでやめたとも。初めてのドキュメンタリーは怖かったとも語っていた。ただエリアスのケースは、個人的には納得できなかった。ニューリン弁護士の熱意や努力を認めるとしても、昨今のベネズエラとアメリカのぎくしゃくした関係を考えると、反対のほうがベターだったのではないか。

母親の過去ではなく、更生しつつある現在の姿を考慮して欲しい

B: もう一つが3歳になるエラのケース、母親は幾度か逮捕歴のある激昂タイプの女性、ある事件をきっかけにエラは両親から引き離された。女性は現在は夫とも絶縁して、エラを取り戻したい一心で更生に励み、今では仕事をして金銭的にも育てられる。

A: 一方里親エイミーは17ヵ月のときからエラを預かりとても安定していると証言。父親は親権終了しているが、母親は終了したくないというケースです。

B: 母親サイドはジョンソン弁護士、里親サイドはエリアスと同じバッタグリア児童家族局員、このケースでは、母親とケースマネージャーの対立が問題をこじらせている。前者の問題行動ははっきりしているが、に後者にも問題がありそうだった。

A: 母親への公的支援が遅かったことも一因のようでした。母親に児童虐待の事実はないが、そのカッとしやすい性格が問題、しかしセラピーのお蔭でそれも快方に向かっていることは、女性の母親アモーレも証言している。

(母親を親身に弁護するジョンソン弁護士)

B: ジョンソン弁護士の努力も実らず、母親の親権終了で結審する。弁護士は「母親の過去ではなく、更生しつつある現在の姿を考慮して」判断して欲しいと述べるが、判事の判断は親権終了だった。これも迷った末の判断です。

A: 家族の再統合が目的とはいえ、やはり母親の今後に不安が残り、母娘の再統合は叶わなかった。ジョンソン弁護士の無念の涙には心打たれたが、弁護士の信念がこれほど凄いとは驚きだった。このケースは多分認められている30日間以内の控訴をするかもしれない。

B: 当事者用に用意されたティッシュの箱が彼女にも必要なのではないかと思った。得てして対立しがちな両者の言い分に耳を傾け、できるだけ公平に扱おうとする判事の態度に心打たれた。稀に見る高潔な人柄に尊敬の念さえ覚えた。

A: 監督も「撮影中にこのケースを最後にしようと思った」とトークで語っていたし、判事ほか弁護士などの人格を取り入れたい意向だった。ジョナサン・スジョストローム判事ありきの映画でしょうね。撮影は180時間に及んだということですが、長ければいいわけではなく、前半の次々に現れる別件の羅列は一度見ただけでは分かりにくく、全体の構成に疑問を感じた。最初からどのような事案が撮れるか分からないから、撮りながら執筆していったような印象でした。

B: このようなドキュメンタリーでは、共同脚本家が必要なのかもしれない。

A: エンディング・クレジットで気づいたのですが、本作はホセ・マリア・リバに捧げられていた。彼は1951年バルセロナ生れのジャーナリスト、映画プログラマー、パリ在住、今年5月2日に鬼籍入り、享年69歳でした。多くのシネアストが世話になっていた。

B: サンクス欄にもありました。さて、次回作もドキュメンタリーですか。

A: 4作目はフィクション、それもベルランガ流のクラシック・コメディだそうです。フアン・ホセ・ミリャスの小説 ”Que Nadie Duerma” の映画化、製作者はペドロ・エルナンデス、キャストは主役のルシアに、アルゼンチン出身のマレナ・アルテリオが決定している。現在、脚本をクララ・ロケと執筆中ということです。お楽しみに。

金獅子賞はギレルモ・デル・トロの手に*ベネチア映画祭2017 ③ ― 2017年09月11日 15:10

金獅子賞はメキシコのギレルモ・デル・トロが受賞

★先週土曜日(現地時間)に授賞式があり、金獅子賞はメキシコのギレルモ・デル・トロの ”The Shape of Water”(「ザ・シェイプ・オブ・ウォーター」)が受賞しました。製作国はアメリカ、言語は英語、オスカーを狙えるスタートラインに立ちました。時代背景は冷戦時代の1963年ですが、勿論現在のトランプ政権下のアメリカを反響させていますね。ある政府機関の秘密研究所で清掃員をしている孤独な唖者エリサが、カプセルに入れられて搬入されてきた半漁人に恋をするという一風変わったおとぎ話。または隠された政治的メッセージが込められたSF仕立ての寓話ということです。エリサに英国の演技派サリー・ホーキンス(『ハッピー・ゴー・ラッキー』)、半漁人にデル・トロ映画の常連さん、凝り性のダグ・ジョーンズが扮する。『パンズ・ラビリンス』で迷宮の番人パンになった俳優。

(金獅子賞のトロフィーを手にして、ギレルモ・デル・トロ)

★水に形はないわけですから「水のかたち」というタイトルからして意味深です。水は入れられた容器で自由に変化する。アマゾン川で捕獲されたという半漁人と言葉を発しないエリサとの恋、水は恋のメタファーか、「私たちの重要なミッションは、愛の存在を信じること」です。どうやら愛の物語のようです。現在52歳、痩せたとはいえ130キロはある巨体から発せられる言葉に皮肉は感じられない。「すべての語り手に言えることだが、何か違ったことをしたいときにはリスクを覚悟するという、人生にはそういう瞬間があるんです」と監督。メキシコに金獅子賞をもたらした最初の監督でしょうか。本作は10作目になる。スペインでは、2018年1月、”La forma del agua” のタイトルで公開が決定しています。

(エリサと半漁人、映画から)

「国際批評家週間」の作品賞にナタリア・グラジオラのデビュー作

★ベネチア映画祭併催の「国際批評家週間」の最優秀作品賞に、アルゼンチンのナタリア・グラジオラの長編デビュー作 “Temporada de caza” が受賞しました。パタゴニアを舞台にした父と息子の物語です。ベネチアだけでなく、サンセバスチャン映画祭「ホライズンズ・ラティノ」部門にもノミネートされており、その他、シカゴ、ハンブルク各映画祭にも出品されることが決まっています。

(ポスターを背にナタリア・グラジオラ監督、リド島にて、2017年9月7日)

★「上映が終わると凄いオベーションで、みんな感激して泣いてしまいました。全員ナーバスになって、人々のエネルギーに押されて・・・何しろこんなに大勢の観客の前で上映するのは初めてだったし・・・」と、手応えは充分感じていたようです。最後のガラまで残っていたのは「私と母と代母だけで、あとはブエノスアイレスに戻ってしまった」とホテル・エクセルシオールでインタビューに応じていた。映画祭期間中は代金が3倍ぐらいに跳ね上がるから、最後までいるのは相当潤沢なクルーでないと無理ですね。何しろリド島なんて不便だもんね。

★息子ナウエル役を「見つけるまでに300人ぐらい面接した。ラウタロを一目見て、この子にする、と即決した。これが正解だったの、彼しかいなかった」と監督。こういう出会いが重要、「デビュー作というのは何につけ困難を伴いますが、ヘルマン・パラシオス(父親役)とボイ・オルミが出演を快諾してくれたことが大きかった」、運も実力のうちです。既に監督キャリアを含めた作品紹介をしております。次回作は女医を主人公にしたドラマとか。

『ヒア・アンド・ゼア』の監督作品*サンセバスチャン映画祭2017 ⑦ ― 2017年09月10日 17:07

オフィシャル・セレクション第4弾、5年ぶりメンデス・エスパルサの新作

★アントニオ・メンデス・エスパルサが、新作 “Life And Nothing More” で5年ぶりにサンセバスチャンにやってきます。彼のデビュー作 “Aquí y allá” は『ヒア・アンド・ゼア』の邦題で、東京国際映画祭TIFF2012「ワールド・シネマ」で上映されました。スペインの若手監督ですが、もっぱら米国、メキシコで仕事をしています。前作はアマチュアを起用してフィクションともドキュメンタリーとも、両方をミックスさせたような作品でした。あるメキシコ移民がアメリカから故郷に戻ってくる。家族と再会した幸福感や安堵感が、時間がゆったり流れるなかで、やがて喪失感に変化していくさまをスペイン語とナワトル語で描いた。今回はフロリダを舞台にしての英語映画ですがマドリード生れの将来有望な若手ということでご紹介いたします。『ヒア・アンド・ゼア』がTIFFで上映されたときには、当ブログは存在していなかったので初登場です。

(英題ポスター、左から、ロバート、リィネシア、レジーナ)

“Life And Nothing More” (“La vida y nada más”)2017

製作:Aqui y alli Films

監督・脚本:アントニオ・メンデス・エスパルサ

撮影:バルブ・バラショユ(『ヒア・アンド・ゼア』)

編集:サンティアゴ・オビエド

美術・プロダクション・デザイナー:クラウディア・ゴンサレス

録音:ルイス・アルグエジェス

プロダクション・ディレクター:ララ・テヘラ

キャスティング:Ivo Huahua、サンティアゴ・オビエド

プロデューサー:ペドロ・エルナンデス・サントス(『ヒア・アンド・ゼア』『マジカル・ガール』)、アルバロ・ポルタネット・エルナンデス、アマデオ・エルナンデス・ブエノ

(エグゼクティブ)ポール・E・コーエン、ビクトル・ヌネス

データ:製作国スペイン=米国、英語、ドクフィクション、113分、撮影地フロリダ、2016年10月31日クランクイン、約6週間。製作資金50万ユーロ。トロント映画祭2017「コンテンポラリー・ワールド・シネマ」正式出品(9月8日ワールドプレミア)、サンセバスチャン映画祭セクション・オフィシアル部門出品。

キャスト:レジーナ・ウィリアムズ(母親)、アンドリュー・ブリーチングトン(長男14歳)、リィネシア・チェンバース(長女3歳)、ロバート・ウィリアムズ(ロバート)

プロット:シングルマザーのレジーナはフロリダ北部の町でウエイトレスをして2人の子供を育てている。町では日常的にいざこざが起きている。思春期を迎えたアンドリューは、現在のアメリカでアフリカ系アメリカ人としてのより良い生き方を模索している。レジーナは絶え間ない闘いを余儀なくされ、さらに息子の問題行動と周囲に溶け込む余裕のないことで社会との軋轢を深めていく。不在の父に会いたいというアンドリューの思いが、彼を危険な十字路に立たせることになる。

(スペイン語題ポスター)

多角的な視点で描いた長編デビュー作 “Aquí y allá”

★アントニオ・メンデス・エスパルサは、1976年マドリード生れ、監督、脚本、製作。マドリードのコンプルテンセ大学法学部卒、その後ロスアンゼルスに渡りUCLAで映画を学んだ後、さらにニューヨークのコロンビア大学映画制作マスターコースを終了。ここでメキシコ移民のペドロ・デ・ロス・サントスと知り合い、2009年、彼を主役にした短編 “Una y otra vez” を撮る。TVE短編コンクール賞、ロスアンゼルス映画祭短編作品賞、オスカー賞プレセレクションに選ばれるなど、受賞歴多数。現在はアメリカに仕事の本拠地をおいている。

(新作 “La vida y nada más” 撮影中のメンデス・エスパルサ監督)

★カンヌ映画祭2012「批評家週間」で長編デビュー作 “Aquí y allá”(スペイン=米国=メキシコ)がグランプリを受賞したときは36歳、資金不足から監督、脚本、製作と何でもこなした。本作の主人公にも “Una y otra vez” のペドロ・デ・ロス・サントスを起用、ペドロの妻テレサも実際の奥さん、ただし2人の娘さんは別人です。当時「彼や彼の家族、友人、隣人との出会いと応援がなかったらこの映画は生まれなかった」と監督は語っている。彼自身は舞台となるメキシコに住んだことはなく、キャスティングはペドロを通じて知り合った移民たち、聞き書き、ドキュメンタリーの手法を採用したが、あくまでもフィクションである。上記したように故郷のゲレーロの山村に戻った当座は、妻も依然と変わりなく温かく迎えてくれ、幸福感と安堵感に満たされるが、あまりの静寂さにやがて喪失感に襲われるようになる推移がゆったりと描かれていた。バルブ・バラショユ撮影監督の映像美、アメリカから見たメキシコ、メキシコから見たアメリカ、という二つの視点が光った作品。

(デビュー作『ヒア・アンド・ゼア』のポスター)

(緑に囲まれた山間を親子4人で散策、映像が素晴らしかった)

アフリカ系アメリカ人に対する社会的不公正と人種差別、父親の不在

★第89回アカデミー賞作品賞受賞の『ムーンライト』を例に持ち出すまでもなく、アフリカ系アメリカ人の差別をテーにした映画は枚挙に暇がありません。勿論、メインテーマはそれぞれ違いますが、どうしてもステレオタイプ的な描かれ方になりがちです。それを避けるには『ラビング 愛という名前のふたり』のように実話をベースにすることが多い。5年ぶりとなる長編2作目 “Life And Nothing More” は、大きく括ると、いわゆるドクフィクションdocuficciónというジャンルに属している。ドキュメンタリーの父と言われるロバート・フラハティの『モアナ』に始まり、他作品では、ルキノ・ヴィスコンティの『揺れる大地』、ポルトガルのペドロ・コスタの『ヴァンダの部屋』、同名小説がベースになっていますが、フェルナンド・メイレレスの『シティ・オブ・ゴッド』などを挙げることができます。

★前作『ヒア・アンド・ゼア』同様ノンプロの俳優を起用、撮影はアメリカ大統領選挙中の熱気に包まれたフロリダで、10月31日にクランクインした。製作者のペドロ・エルナンデス・サントスは、「不確実な空気を取り込むには、これ以上の好機はないからだ」と語っている。掛け持ちで仕事に追われて不安定な母親レジーナと口達者なロバートとの会話も自然なアドリブの部分があり、それが非常にエモーショナルなものを呼び起こしたと監督。子供たちの父親は刑務所に収監中だが、14歳になるアンドリューは会いたいと思っている。しかしそれは母親から禁じられており、本作でも父親の不在がキイポイントの一つになっているようだ。特権と組織全体的な人種差別が複雑に入り組んでいるアメリカ社会の今が語られる。

(レジーナ・ウィリアムズ)

(レジーナ・ウィリアムズ)

*追記:東京国際映画祭2017「ワールド・フォーカス」部門に『ライフ・アンド・ナッシング・モア』の邦題で上映されます。

最近のコメント