マイテ・アルベルディの新作ドキュメンタリー*ゴヤ賞2024 ⑤ ― 2024年01月18日 21:48

マイテ・アルベルディの「La memoria infinita」―イベロアメリカ映画

★サンダンス映画祭2024でワールドプレミアされ、ワールドシネマ審査員グランプリ受賞を皮切りに始まった、ドキュメンタリー作家マイテ・アルベルディの「La memoria infinita」の快進撃は、ベルリン、マイアミ、グアダラハラ、リマ、サンセバスチャン、アテネと世界を駆け巡りました。第93回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた前作『83歳のやさしいスパイ』(20「El agente topo」)の知名度だけではなかったでしょう。当ブログはラテンビート2020でオンライン上映された折りの邦題『老人スパイ』でアップしています。

*『老人スパイ』の作品紹介、監督キャリア&フィルモグラフィ紹介は、

★サンダンスに続くベルリン映画祭では観客のほとんどが感涙にむせんだという。というわけでパノラマ部門の観客賞(ドキュメンタリー部門)を受賞したのでした。昨年は国際映画祭での受賞ラッシュの1年でしたが、12月17日に開催されたホセ・マリア・フォルケ賞のガラにはアルベルディ自身が登壇してラテンアメリカ映画賞のトロフィーを手にいたしました。サンセバスチャン映画祭ペルラス部門にノミネートされながら未紹介でしたので、ゴヤ賞ガラに間に合うようアップいたします。

(トロフィーを手にして受賞スピーチをする監督、フォルケ賞ガラ1月17日)

★本作の主人公は、アウグスト・ゴンゴラとパウリナ・ウルティア、二人がパートナーとして一緒に暮らした25年間の物語です。ゴンゴラはジャーナリスト、プロデューサー、ニュースキャスター、ウルティアは女優として有名ですが、第一次ミシェル・バチェレ政権下(2006~10)では文化芸術大臣を務めた政治家でもあり、つまり二人はチリではよく知られた著名人のカップルでした。8年前の2014年、ゴンゴラはアルツハイマー病と診断されました。その後二人は、2016年1月に正式に結婚しました。アルベルディ監督との出会いは5年前、撮影期間はコロナ禍を挟んで5年間に及びました。監督が二人に接触できずにいたときにはパウリナにカメラを渡して撮影してもらった部分、家族のアーカイブ映像も含まれている。

(左から、パウリナ・ウルティア、アウグスト・ゴンゴラ、アルベルディ監督)

「La memoria infinita」(英題「The Eternal Memory」)

製作:Fabula / Micromundo Producciones / Chicken And Egg Pictures

監督・脚本:マイテ・アルベルディ

音楽:ミゲル・ミランダ、ホセ・ミゲル・トバル

撮影:ダビ・ブラボ、パブロ・バルデス

編集:カロリナ・シラキアン

プロダクション・マネージメント:マルコ・ラドサヴリェヴィッチRadosavljevic

製作者:マイテ・アルベルディ、ロシオ・Jadue(Fabula)、フアン・デ・ディオス・ラライン(同)、パブロ・ラライン(同)、アンドレア・ウンドゥラガ(同)、(エグゼクティブ)マルセラ・サンティバネス、クリスティアン・ドノソ、他多数

データ:製作国チリ、2023年、スペイン語、ドキュメンタリー、85分、撮影期間2018年から2022年、配給権MTV Entertainment Films(パラマウント・メディア・ネットワークス部門)、公開チリ8月24日

映画祭・受賞歴:サンダンス映画祭2023ワールドシネマ(ドキュメンタリー部門)審査員大賞、ベルリン映画祭パノラマ(ドキュメンタリー部門)観客賞、サンセバスチャン映画祭ペルラス部門上映、全米審査委員会ナショナル・ボード・オブ・レビューのベスト5の1つに選ばれ、ニューヨーク映画批評家オンライン賞、フォルケ賞ラテンアメリカ映画賞など受賞、他2023年のフロリダ、マイアミ、グアダラハラ、リマ、トロント、アテネ、ヒューストン、ミネアポリス・セントポール、ダラス、ストックホルム、各映画祭にノミネートされた。1月12日発表のシネマアイ栄誉賞2024では、監督賞と記憶に残る映画賞Unforgettablesを受賞、ゴヤ賞の結果待ち。

キャスト: アウグスト・ゴンゴラ(1952~2023)、パウリナ・ウルティア(1969~)、(以下アーカイブ)グスタボ・セラティ(アルゼンチンの俳優・作曲家1959~2014)、ペドロ・レメベル(チリの脚本家1952~2015)、ハビエル・バルデム(スペインの俳優・製作者1969~)、ラウル・ルイス(チリの監督・脚本家1941~2011)他

解説:アウグスト・ゴンゴラとパウリナ・ウルティアは25年間一緒に暮らしています。8年前、アウグストがアルツハイマー病と診断されました。二人とも、彼がパウリナを認識できなる日を怖れています。アウグストはかつてピノチェト軍事独裁政権下のレジスタンス運動の記録者であり、その残虐行為を忘れないようにすることに専念しています。しかしアルツハイマー病が彼の記憶を侵食していきます。パウリナとの日常生活も蝕まれていきますが自分のアイデンティティを維持しようとしています。パウリナは二人に降りかかる困難に直面しながらも、介護と優しさとユーモアを忘れません。二人の人生の記憶と、チリという国家の記憶を監督は再構成しようとしています。

★アウグストはベルリン映画祭後の2023年5月19日に鬼籍入りしましたが、パウリナのことは最後まで認識できたということです。監督は自身がパンデミックで二人に接触できなかったときに、パウリナが撮影した少し焦点のあっていない映像も取り入れています。そのなかに重要な瞬間があるということです。個人と集団の記憶についての物語のなかで、記憶を失うということが何を意味するのか、記憶を維持するということがどうして重要なのか、そしてその喪失の悲しみなどが敬意をもって語られている。

★ドラマではジュリアン・ムーアがアカデミー賞主演女優賞を手にした『アリスのままで』(14)、アンソニー・ホプキンスが同じく主演男優賞を受賞した『ファザー』(20)など記憶に残る作品があります。しかしドクドラ、ドキュメンタリードラマは多数あっても本作のような作品は多くないように思います。信友直子監督が自身の両親を撮り続けた『ぼけますから、よろしくお願いします。』(18)、当ブログで紹介した女優カルメ・エリアスを追ったクラウディア・ピントの「Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias」などが例に挙げられると思います。4年前にアルツハイマー病の診断を受けた女優の「今」を記録しつづけているドキュメンタリーです。本作はゴヤ賞2024ドキュメンタリー部門にノミネートされており、前者は4年後に家族が母親を看取るまでの続編が撮られています。

*「Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias」の紹介記事は、

★話をアウグスト・ゴンゴラとパウリナ・ウルティアに戻すと、アルツハイマー病はゆっくり進行していく治療の困難な病です。二人も同じプロセスを辿るわけですが、どのように葛藤を解決しようとしたのか、自分たちの人生や愛について語りあい、それは「禍福は糾える縄のごとし」という諺に行きつくことになります。チリで8月24日に公開されるやドキュメンタリーにもかかわらず、第1週目の観客動員数が5万人を超え、興行成績は『バービー』や『オッペンハイマー』、『グランツーリスモ』などを抜いたということです。

マラガ映画祭2023の落穂ひろい*マラガ映画祭2023 ⑫ ― 2023年03月24日 18:01

クロージングはパス・ヒメネスのコメディ、長編第1作「Como Dios manda」

★セクション・オフィシアルのクロージング作品は、例年通りアウト・オブ・コンペティションから選ばれる。今回はパス・ヒメネスの長編デビュー作である多様性を反映したコメディ「Como Dios manda」(22)で締めくくられました。ヒメネス監督は1977年マラガ生れ、「故郷のコスタデルソルで撮影できたことはエキサイティングな体験でした」とプレス会見で語っている(3月17日)。自分を「神が意図した人」であると考えている、財務省の厳格な役人アンドレス(レオ・ハーレムが扮する)のお話。同僚との対立から制裁を受けるが、ユーモアと楽観的で希望に満ちた視点を通して、排除の危険にさらされているグループの纏めに取り組んでいる。監督は「批判的な背景をもつジョークや誇張があっても政治は脇においています」とも。製作者のマルタ・ベラスコによると、友人からもたらされた実話に基づいているということです。ベラスコは観客賞を受賞したマリナ・セレセスキーの「Empieza el baile」のエグゼクティブの一人です。

「Como Dios manda」のフォトコール、3月17日)

(レオ・ハーレム扮するアンドレスを配したポスター)

ドキュメンタリー映画はフェルナンド・フラゲラの「El matadero」が受賞

★ドキュメンタリー部門の受賞作は、フェルナンド・フラゲラ(キューバ1991)の「El matadero」(キューバ2022、仮題「食肉処理場」)、キューバ革命のプロジェクトとして建設されたアパートが建ち並ぶバリオでは、隣人たちが生き残るために豚を飼育している。フェルナンドは子供時代からそこで暮らしており、国を脱出するために豚を飼って販売している友人ドゥスニエルについて語ります。フェルナンドも逃げ出したいと思っている。

★監督賞はソフィア・パオリの(「Guapo 'y」(パラグアイ=アルゼンチン=カタール2022、「ハンサム」) が受賞、パラグアイの軍事独裁政権が残した女性セルサ・ラミレスの傷が語られる。パオリは1982年ペルー生れだが、武力紛争を逃れてパラグアイに亡命して映画製作をしている。

★観客賞は、エレナ・モリーナ(マドリード生れ)の「Remember my Name」(西=仏=カタール2023)は、モロッコからメリリャのフェンスを跳び越えたあと、未成年者は保護センターに入ります。それぞれ一人で越境してきますが、ここで新しい疑似家族を作ります。NANAというダンス・グループを作った若者を追うドキュメンタリー。メリリャはアフリカ北西部沿岸に位置するスペインの自治都市、不法移民を防ぐためモロッコとの国境に高さ6メートルの金属フェンスを張り巡らせている。

★3作とも厳しい内容のドキュメンタリーですが、3監督とも若く将来が期待されます。カルラ・シモンが語ったように監督といえば中年男性をイメージする時代は既に終りを告げました。若い女性シネアストの躍進、これが今年のマラガで最も印象深かったことでした。映画館に足を運んでくれた観客は9万人という発表がありました。

アマイア・レミレス監督デビュー「Maldita」*ゴヤ賞2023 ⑫ ― 2023年02月12日 16:25

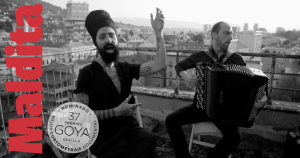

異色の短編ドキュメンタリー「Maldita. A Love Song to Sarajevo」

(ボジョ・ブレチョを配したゴヤ賞のポスター)

★既に国際映画祭での受賞歴があるラウル・デ・ラ・フエンテ & アマイア・レミレスの「Maldita. A Love Song to Sarajevo」(仮訳「のけ者、サラエボへの愛の歌」)は、人生と自由と寛容への美しい讃歌である。主人公はボスニアのミュージシャンのボジョ・ブレチョと、カタルーニャのピアニストで作曲家のクララ・ペーヤである。二人の感受性豊かな音楽は、廃墟と滅亡のなかから何か純粋な気高さを生み出している。ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボは、日本人にとっては距離的にも精神的にも遠い国ですが、モノクロの映像とボジョの情熱を込めた歌声にある懐かしさを覚えます。受賞を予想してアップします。

(サンタ・マリア・デル・マル教会で演奏するボジョ・ブレチョとクララ・ペーヤ)

「Maldita. A Love Song to Sarajevo」ドキュメンタリー

製作:Medicusmundi Mediterránia / Kanaki Films 協賛カタルーニャ政府、バルセロナ市

監督:ラウル・デ・ラ・フエンテ、アマイア・レミレス

脚本:アマイア・レミレス

撮影:ラウル・デ・ラ・フエンテ・カジェ

音楽:クララ・ペーヤ

編集:ラウル・デ・ラ・フエンテ・カジェ

録音:インマ・カラスコ

製作者:イバン・サイノス、(エグゼクティブ)アマイア・レミレス

データ:製作国スペイン、2022年、ドキュメンタリー、27分、モノクロ、撮影バルセロナのサンタ・マリア・デル・マル(14世紀建立のカタルーニャ・ゴシック様式教会)やサラエボ。2021年12月バルセロナ―ジロナのイベントで先行上映された。ほかにマドリードやバルセロナでの上映イベントがある。配給Selected Films Distribution

映画祭・受賞歴:クラクフ映画祭2022銀のドラゴン受賞、メディナ・デル・カンポ映画週間2022ゴールデン・ロエル受賞、メルリンカ映画祭審査員賞受賞、ほかコソボのドキュメンタリーフェス、スペインのシウダレアル、ヒホン、ランサローテ各短編映画祭出品、ゴヤ賞短編ドキュメンタリー部門ノミネート

出演者:ボジョ・ブレチョ、クララ・ペーヤ、そのほか演奏者多数

ストーリー:ボジョ・ブレチョの神は愛である。彼の祖国は地球である。性別は男性でもあるが女性でもある人間である。バルカン出身の最も革新的なアーティストであるボジョは、困難な時期に自分自身を見つける方法を知っていた二つの都市、サラエボとバルセロナのあいだの人生と、障害の克服と、愛の物語を歌いあげる。決してさようならを言わないために。想像の世界と現実の世界、寛容と残忍、破壊と怖れ、愛と許し、男性と女性、サラエボとバルセロナ、ボジョとクララ、など二面性で構成されている。

(ゴールデン・ロエルを手にしたアマイア・レミレス、メディナFF2022授賞式)

★本作のオリジナルなアイディアは、プロデューサーのイバン・サイノスである。現在はNGO制作会社Medicusmundi Mediterránia のディレクターであるが、もともとは光学機器製造会社の検眼士であった。サラエボではバルカン戦争で眼鏡を失くした人々が多く、サイノスは終戦後の1995年からサラエボに眼鏡を届けていた。そこでボジョ・ブレチョの音楽に出会った。二人は長年、一緒にドキュメンタリーを作りたいと思っていたがなかなか実現しなかった。そこで『アナザー・デイ・オブ・ライフ』の製作者アマイア・レミレスとコンタクトをとった。レミレスはサイノスを通じてブレチョに会い、こうして二つの制作会社の共同製作が実現した。レミレスの「クララ・ペーヤがバルセロナを象徴する」というアイディアが生まれた。

(ラウル、イバン、ボジョ、アマイア)

★ボジョ・ブレチョ Božo Vrećoは、1983年ボスニアのフォチャ生れ、セブダリンカ(sevdalinka *)の歌手、考古学教授、LGBTQの権利を求めている。5歳の時父親が亡くなり、2人の姉妹と育つ。芸術家の母親から絵を描いたり音楽を学ぶよう勧められ、インターネットで独学する。風変わりな少年としていじめに苦しんだ。生計を立てるためセルビアのベオグラードに行き考古学の修士号を取る。しかし本当にやりたかったのはセブダリンカの音楽だった。録音で伝統的な歌唱法を学んだ。

★サラエボのカフェで歌っているところをバンドHalkaに見いだされCDを発売、2013年よりプロとして世界で活躍している。アカペラで歌うことが多い。ロングドレスや長めのチュニックに身を包んだブレチョは女性の側にいる。エレガントでデリケートな動き、よく響く声、黒くて濃い髭のコントラストに戸惑う。ブレチョは戦争のさなかに生まれ育ったが、彼は自らの独特な個性のせいで内面の葛藤から自由になる必要があった。議論の的となるアーティストは、より自由になるために豊かな表現力、寛容さでその違いを力強く示そうとする歌手である。

*セブダリンカというのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ発祥の民族音楽、ゆっくりしたテンポ、強烈で感情豊かなメロディーが特徴的である。オリエント、ヨーロッパ、セファルディム(ディアスポラのユダヤ人のうち南欧諸国やトルコなどに定住した人)の要素を組み合わせている。

(トルコの旋踊教団の祈りのようにスピンしながら熱唱するボジョ・ブレチョ)

★クララ・ペーヤ Clara Peya、1986年カタルーニャのパラフルジェル生れ、ピアニスト、作曲家。両親は医師、母親の懇望で姉アリアドナと一緒にピアノを学ぶ。姉は16歳で断念するが、クララはカタルーニャ高等音楽学校のクラシックピアノ科に入学、2007年卒業、その後バルセロナ音楽養成所でモダンジャズを学んだ。23歳でアルバムのレコーディングを開始、独自のスタイルを確立しており、既に十数枚のアルバムを発表している。

★また姉アリアドナと制作会社 Les Impuxiblesを主宰、ミュージカル、演劇、ダンスシアター、マイクロオペラの制作を手掛けている。2019年にその社会への影響が認められてカタルーニャ文化国民賞の最年少受賞者となりました。他に2018年、アルバム「Estómac」は、音楽誌「エンダーロック・マガジン」の年間最優秀アルバム賞エンダーロックを受賞。フェミニスト活動家として男女平等を求めている。レズビアンとしてレズ嫌いを批判するドキュメンタリーに参加している。2021年の新譜「Periferia」では、男性歌手エンリオをフィーチャしている。

(クララ・ペーヤ、カタルーニャ文化国民賞授賞式)

★監督紹介:ラウル・デ・ラ・フエンテ(パンプローナ1974)とアマイア・レミレス(パンプローナ1982)は、20年来から二人三脚で問題作に挑戦している監督、脚本家、製作者、共にナバラ大学オーディオビジュアル・コミュニケーション科卒。アンゴラ内戦をアニメーションと実写で描いた「Un día más con vida」(18)が『アナザー・デイ・オブ・ライフ』としてラテンビートFF 2018で上映され、観客から賞賛を受けた。翌年のゴヤ賞アニメーション部門で受賞している。ゴヤ賞ノミネートは今回で5回目、2回目の「Minerita」がゴヤ賞2014の短編ドキュメンタリー賞受賞、ドキュメンタリー作家としての地位を確立している。レミレスは制作会社Kanaki のメインプロデューサーだが、今回監督デビューした。2021年に子供が誕生した。

*両監督のキャリア&フィルモグラフィーの紹介記事は、コチラ⇒2018年10月08日

(『アナザー・デイ・オブ・ライフ』のポスター)

(ゴヤ賞2019アニメーション賞のガラにて)

(最近のラウルとアマイア)

追加情報:ゴヤ賞2023短編ドキュメンタリー部門で予想どおり受賞しました。

ニューディレクターズ部門13作*サンセバスチャン映画祭2022 ⑩ ― 2022年08月29日 15:59

日本の若手監督も含めて一挙に発表になった13作

★去る7月28日、ニューディレクターズ部門13作が出揃いました。昨年ノミネートされなかった日本からは2作が選ばれました。古川原壮志の『なぎさ』(21)、第34回東京国際映画祭ワールド・プレミア作品です。もう1作の『宮松と山下』は、佐藤雅彦、関友太郎、平瀬謙太郎の監督集団〈5月ごがつ〉のデビュー作、現在窮地に陥っている香川照之が主演しており、11月18日の公開に先駆けて、本祭でワールドプレミアとなった。

★昨年のWIP Latam 2021と WIP Europa 2021 の受賞作が揃ってノミネートされています。このセクションはデビュー作か2作までが対象、後援者のクチャバンクによるクチャバンク・ニューディレクター賞(作品賞)には副賞として50,000ユーロとスペイン国内での公開が約束されています。他にユースTCM賞があり、18歳から25歳までの学生150人が審査員です。スペイン語映画は、オール女性監督のスペイン2作と当ブログ初登場のニカラグア1作、他はフランス、モルドバ共、デンマーク、スイス、クロアチア、ロシア、韓国、インド、日本の2作です。スペイン語映画3作だけアップしておきます。

*ニューディレクターズ部門13作*

1)「La hija de todas las rabias / Daughter of Rage」ニカラグア

VIII Foro de Coproduccion Europa-America Latina 2019

WIP Latam 2021 WIP Latam Industria 2021

データ:製作国ニカラグア=メキシコ=オランダ=独=仏=ノルウェー=西、2022年、スペイン語、ドラマ、87分、脚本ラウラ・バうマイスター、撮影テレサ・クンKuhn、編集ラウル・バレラス、フリアン・サルミエント、プロダクション・マネージメント、ハビエル・ベラスケス・ドランテス、録音ガリレオ・ガラス、美術ノエミ・ゴンサレス、製作Felipa Films、製作者ロッサナ・バウマイスター、ブルナ・Haddad、マルタ・オロスコ。サンセバスチャン映画祭の援助を受けて製作され、上記のWIP Latam 2021以下を受賞している。

監督:ラウラ・バウマイスター(Baumeisterニカラグアの首都マナグア1983)、監督、脚本家。デビュー作、本作はゴミ捨て場で一人で生き延びようとする11歳の少女の物語。

(受賞スピーチをする監督、サンセバスチャン映画祭2021の授賞式)

キャスト:アラ・アレハンドラ・メダル(マリア)、ビルヒニア・セビーリャ・ガルシア(母親リリベス)、カルロス・グティエレス(タデオ)、ノエ・エルナンデス(ラウル)、ディアナ・セダノ(ロサ)

ストーリー:現在のニカラグア、11歳のマリアは母親リリベスと一緒にマナグアの大きなゴミ捨て場で暮らしている。マリアにとってここは、見つけたものは自分のものになるアミューズメントパークのようなものでした。彼女の将来は、母親が販売するために育てている血統書付きの子犬にかかっていた。子犬に毒を盛るというアクシデントが起こり、リサイクル工場で見習いで働いていたマリアをおいて、母親は町を出ることになる。数日すぎても母親は戻ってこなかった。マリアは捨てられたと思いたくないが、混乱して腹を立てていた。ある夜のこと彼女はタデオと知り合った。上品で夢見がちな少年は、母親と共にマリアを助けようと決心する。「多くのラテンアメリカの人々が自身の国の厳しい現実のなかでも前進しようとする回復力についての映画」と監督。

(マリア役アラ・アレハンドラ・メダル)

2)「Secaderos / Tobacco Barns」スペイン

データ:製作国スペイン=米国、2022年、スペイン語、ドラマ、98分、脚本アナ・アリステギ、美術ロレナ・フェルナンデス、ヌリア・ディアス・イバニェス、メラニア・バン、造形マリア・ルイサ、キャスティングはマリチュ・サンス、録音ホアキン・パチョン、メイク&ヘアーはネレア・エレーロ、製作 & 製作者Fourminds Films / La Claqueta PC(オルモ・フィゲレド・ゴンサレス=ケベド)/ La Cruda Realidad/ Un Capricho de Producciones /(米)Amplitud INC / DDT Efectos Especiales、、パオラ・サインス・デ・バランダ、撮影2021年8~9月の6週間、撮影地グラナダ県のベガ、ラス・ガビアス、フエンテ・バケロス、ラ・パスほか十数ヵ所。

監督:ロシオ・メサ(グラナダ県ラス・ガビアス1983)、監督、製作者、長編第2作目。セビーリャ大学コミュニケーション学部ジャーナリズム科卒、その後2010年アンダルシア政府から奨学金を授与され、ニューヨーク・フィルム・アカデミーのドキュメンタリー監督の修士号を取得、デビュー作「Orensanz」(13)は、現代アーティストのアンヘル・オレンサンスのビオピック、セビーリャ・ヨーロッパ映画祭プレミアされた。製作者としてはドキュメンタリーを専門とする制作会社 My Deer Films を設立、アルバロ・ゲレアの「Alma anciana」(21)はベルリン映画祭フォーラム部門で上映された。2014年ロサンゼルスに拠点を置く LA OLA を仲間と設立し代表を務めている。ロス以外のニューヨーク、メキシコシティなどの都市でスペインの前衛映画の普及に推進している。カリフォルニア在住、第2作を撮るため帰郷した。

(「Secaderos」撮影中のロシオ・メサ、2021年9月)

★第2作は、製作チームの90パーセントがアンダルシア人、スタッフは勿論のこと、約2000人がオーディションに集まり、150人に絞り込むまで1ヵ月を要したという。根気よくキャスティングに臨んでくれたマリチェ・サンスに感謝している。地元のアマチュアを起用したことで、物語がよりリアルになっている。スタッフ以外にもフリーランスのマリエタ・バウティスタ、アルバ・サビオなどの協力を得た。また映画を作る別の方法があることを教えてくれた映像作家として、『顔たち、ところどころ』を89歳で撮り、カンヌ以降、映画祭の受賞行脚をしたアニエス・ヴァルダ、ルクレシア・マルテル(『サマ』)、イタリアのアリーチェ・ロルヴァケル(『夏をゆく人々』『幸福なラザロ』)、メルセデス・アルバレスなどのドキュメンタリー作家、フィクションとノンフィクションの垣根を越えて製作している女性監督をあげている。

(主役の2人と中央が監督)

キャスト:ベラ・センテネラ(少女)、アダ・マル・ルピアニェス(思春期の娘)、タマラ・アリアス、クリスティナ・エウヘニア・セグラ・モリーナ、ホセ・サエス・コネヘロ、ジェニファー・イバニェス、ほか地元住民のエキストラ多数

ストーリー:田園の小さな村は、都会に住んでいる少女には天国であり、農村で暮らす思春期にある娘には鳥籠である。二人の視点を通して、農村の内部に入り込む。魔術的リアリズムのニュアンスを帯びた夏のタバコの乾燥工場を舞台に、二つのストーリーがパラレルに描かれる。ベガ・デ・グラナダの人々への個人的な敬意と風景に捧げられた人間関係についての群像劇。最初はドキュメンタリーとして構想されたが最終的にはドラマになった。ただし監督は、フィクションとノンフィクションを区別していない。すべては創造であるからです。

(フレームから)

「A los libros y a las mujeres canto / To Books And Women I Sing」スペイン

データ:製作国スペイン、2022年、スペイン語・イタリア語、ドキュメンタリー、72分、脚本・撮影・編集・録音マリア・エロルサ & サンティ・サルバドール、製作 & 製作者 Txintxua Films コルド・アルマンドス、マリアン・フェルナンデス、撮影地ギプスコア県、ユースTCM 賞対象作品、マラガ映画祭、ビルバオ・ドキュメンタリー & 短編FFに出品、Zinebi 63 の産業セクションのネットワーキング賞を受賞。

監督:マリア・エロルサ(ビトリア-ガステイス1988)監督、脚本家。長編デビュー作。短編デビュー作はイマノル・ウリベ以下、バスクの監督オール参加15人からなる短編集「Kalebegiak」(16)、エロルサはマイデル・フェルナンデス・イリアルテと共同で「Las chicas de Pasaik」を撮った。他に短編ドキュメンタリー「Our Walls」(16)をマイデル・フェルナンデス・イリアルテと「Ancora Lucciole」(19)、コルド・アルマンドスと共同でドラマ「Breaches」(20)などを監督している。

★長編デビュー作は失われた珍しい、または忘れられた本を守っている年配の女性たちの物語。監督によると、この風変わりなタイトル〈私が謳う本と女性たち〉は紀元前1世紀のローマの詩人ウェルギリウス最後の未完の叙事詩『アエネーイス』の冒頭の1節「私が謳う武器と人間」から採られたそうです。ドキュメンタリーとしては珍しく愛らしいユーモラスな視点で描き、アーカイブ資料と女性たちの証言を組み合わせたユニークな構成。文学、映画、またイメージが私たちの生活にどのように役立つか、私たちをより自由にするかを語り、日常生活における想像力の重要性をエリート主義でない方法で伝えるには、どうしたらよいかを自問している。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介記事は、コチラ⇒2016年08月19日

(タバコを吸っているタバコ労働者の壁画の前のエロルサ)

キャスト:アントニア・デイアス(トニーナ)、ロレト・カサド(ロレト)、ヴィキ・クララムント(ヴィキ)、ヴァルトラウト・キルステ(ヴァル)、アン(ネ)・エロルサ(アンネ/アン)

ストーリー:ある女性はほとんど小型飛行機という名で知られています。別の女性は車の後部座席を書庫にしています。更に別の女性は書店の手に負えない書棚で指を骨折してしまいます。ハマキ工場で働く女性たちは物語を聞きながら作業しています。アイロン職人はアイロンをかけながら詩を思い出しています。彼女たち全員に、私は謳います。火、水、蛾、埃り、無知、熱狂に立ち向かい、匿名の女性軍団が本の保存を守っています。それは叙事詩も革命も武器もない、内に秘めたレジスタンスです。書籍保存に尽力する平凡で非暴力の女性たちへのオマージュ。アーカイブ資料と女性たちの証言で構成されている。

(指を骨折したと小指を見せる女性、フレームから)

★セクション・オフィシアルとは反対に奇しくもオール女性監督になったが、昨今のイベロアメリカ諸国の女性の台頭は目ざましい。発想の斬新さ、女性同士の団結力は見倣うべきものがある。ドノスティア栄誉賞受賞者、ジュリエット・ビノシュ、ダヴィッド・クローネンバーグの紹介、ペルラス部門ノミネートのサンティアゴ・ミトレの「Argentina、1985」、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの「Bardo, Falsa, crónica de unas cuantas verdades」、その他ロドリゴ・ソロゴジェン、イサキ・ラクエスタ、今回が監督デビューのフアン・ディエゴ・ボット(ペネロペ・クルス主演)、オリオル・パウロなどの新作紹介が残っています。

イサベル・コイシェのドキュメンタリー*サンセバスチャン映画祭2022 ③ ― 2022年08月03日 14:44

イサベル・コイシェの「El techo amarillo」は特別上映

★セクション・オフィシアルの特別上映となったイサベル・コイシェ(バルセロナ1960)の新作「El sostre groc / El techo amarillo」は、2001年から2008年のあいだにリェイダの演劇学校で行われていた青少年への性的虐待のドキュメンタリーです。Aula de Teatro de Lleidaリェイダ演劇講堂で犯されていた性的暴力に現在でも苦しんでいる9人の元生徒たちの証言と裁判にいたるまでのプロセスが語られる。#Me Too運動を反映させたドキュメンタリー。コイシェの本祭との関りはメイド・イン・スペイン部門での上映を除くと、デビュー作「Demasiado viejo para morir joven」(88、108分、カタルーニャ語)が、ニューディレクターズ部門に出品されただけである。その際、批評家から酷評されたショックで立ち直るのに時間がかかったという。しかし翌春マドリードとバルセロナで公開され1990年から始まったゴヤ賞新人監督賞にノミネートされた。スペイン文化省が授与する映画国民賞の授賞式はサンセバスチャン映画祭で行われることになっており、彼女は2020年の受賞者としてホセ・マヌエル・ロドリゲス・ウリベス大臣の手から証書を受け取った。

(映画国民賞を手にしたイサベル・コイシェ、2020年9月20日、SSIFF2020にて)

「El sostre groc / El techo amarillo / The Yellow Ceiling」スペイン

監督:イサベル・コイシェ、視覚効果はララ・ビラノバ。キャリア&フィルモグラフィーについては以下に紹介しています。

データ:製作国スペイン、2022年、ドキュメンタリー、94分、製作Miss Wasabi、撮影地バルセロナとリェイダ。撮影に1年半、40時間に及ぶフィルム編集が終わったのが2022年1月、最初は4月公開がアナウンスされていたが、本祭の特別上映枠でプレミアされることになった。

出演者:アイダ・フリックス、ヌリア・フアニコ(報告書の執筆者)、マルタ・パチョン、ミリアム・フエンテス、ゴレッティ・ナルシス、アルベルト・リィモス(報告書の執筆者)、ヴァネッサ・スプリンゴラ(フランの作家・編集者・映画監督)、ビオレタ・ポルタ、他

解説:2018年、カタルーニャ州リェイダ(スペイン語レリダ)県の演劇学校の教師アントニオ・ゴメスを性的虐待で告発した女性たちのドキュメンタリー。2020年5月23日、ARA(カタルーニャの日刊紙)が、リェイダ演劇学校で学ぶ未成年者を含む何十人にも及ぶ生徒が、2人の教師から受けていた性的虐待の報告書を公けにした。映画は9人の元生徒の証言を元に、センターの指導官、教員、告発者の家族、現生徒、元生徒、ARA紙の記者、アルベルト・リィモスやヌリア・フアニコのような報告書の執筆者などで構成されている。作家ガブリエル・マツネフに14歳から性的虐待を受けていたというフランスの作家、出版編集者ヴァネッサ・スプリンゴラの名前もクレジットされている。2020年に刊行した回想録「Le Consentement」(「同意」)はベストセラーとなり、フランス社会のエリート著名人、政財界に激震を引き起こした。ここでは深入りしないが、彼女が何を語るかも興味のあるところです。

★ARA紙の記事から1年後、コイシェは「虐待に苦しんだ瞬間から、それを司法に報告する決心をするまでのプロセスを反映するために、証言に声を与えるドキュメンタリーの準備をはじめた」と製作の動機を語っている。「あの記事を読んだとき、私はある特別な感動を覚えました。彼女たちの話をもっと聞かねばならない、ドキュメンタリーを通じてより多くのことを語ってもらい、そうすることで別の側面をもたらすことができると考えたのです」と付け加えた。

★監督は、被害者意識を遠ざけたいと思った。「みんな自分が悲劇の女王だと思っているが、涙を流すだけでは何の解決にもならない、涙にはある種の限界があるのです。虐待についてのドキュメンタリーには、常に不満をもっていたので、涙を排除した視点から撮りたいと思った。泣いてる女性を見るのは好きではない」とコイシェはインタビューに応えている。男尊女卑が幅を利かす映画界で奮闘してきた監督らしい。泣き寝入りをしない女性たちの応援歌になっているのかもしれない。

★キャリア&フィルモグラフィーについては、以下の作品紹介でアップしています。特に『マイ・ブックショップ』(17)、Netflixストリーミング配信の『エリサ&マルセラ』(19)で紹介しています。海外に軸足をおいて英語で製作しているせいか、長編、短編、ドキュメンタリー、オムニバス映画などを含めると優に30作を超えます。2022年のドノスティア栄誉賞を受賞するジュリエット・ビノシュを主役にして撮った「Nobody Wants the Night」(15)は、後に「Endress Night」と改題している。またイギリスのキャスト陣を主軸にしたスリラー「Nieva en Benidorm」(20)は、ゴヤ賞2021の監督賞・プロダクション賞(トニ・ノベリャ)にノミネートされている。

◎コイシェ監督関連記事◎

*「Nieva en Benidorm」の紹介記事は、コチラ⇒2021年02月11日

*『エリサ&マルセラ』の紹介記事は、コチラ⇒2019年02月11日/同年06月12日

*『マイ・ブックショップ』の紹介記事は、コチラ⇒2018年01月07日

*『しあわせへのまわり道』(14)の紹介記事は、コチラ⇒2015年08月29日

*「Nobody Wants the Night」(「エンドレス・ナイト」)の記事は、コチラ⇒2015年03月01日

*「Another Me」(13)の紹介記事は、コチラ⇒2014年07月27日

フーベルト・ザウパーの新作 『エピセントロ』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑰ ― 2020年12月26日 18:33

カリブに浮かぶ赤い島キューバ、実在しない<ユートピア>

★ラテンビート2020の鑑賞記もフーベルト・ザウパーの『エピセントロ~ヴォイス・フロム・ハバナ』で最終回になりました。大分時間が経って記憶が曖昧になってしまいましたが、サンダンス映画祭2020ワールド・シネマ・ドキュメンタリー部門審査員大賞受賞作品、オスカー賞にノミネートされた『ダーウィンの悪夢』(04)の監督みずからがカメラを片手にハバナの街をめぐり歩いた新作ということでアップすることにしました。サンダンス映画祭2014で特別審査員賞を受賞した、南スーダン独立をテーマにした前作「We Come As Friends」と精神的な繋がりがあるのかどうか、即興とカメラ使用を組み合わせて真実を明らかにするシネマ・ヴェリテに忠実だったのかどうか。スペイン植民地支配の終焉と同時に始まったアメリカ帝国主義とプロパガンダとしての映画の誕生を絡ませて <カリブに浮かぶ赤い島> の今日が語られている。

『エピセントロ~ヴォイス・フロム・ハバナ』(原題「Epicentro」)2020

製作:Groupe Deux / KGP Kranzelbinder Gabriele Production / Little Magnet Films

監督・脚本・撮影・編集・ナレーション:フーベルト・ザウパー

編集:(共)Yves Deachamps

音楽:ズュザァンナ・ヴァルコニイ Zsuzsanna Varkonyi、マクシミリアン・ターンブル

プロダクション・マネージメント:パオロ・カラミタ(マネージャー)、その他多数

美術:フアン・パドロン(アニメーション)

製作者:マーティン・マルケ、ダニエル・マルケ、ガブリエレ・クランツェルビンダー、バルバラ・ピヒラー、パオロ・カラミタ、(エグゼクティブ)ダン・コーガン、他多数

(左から、パオロ・カラミタ、マーティン・マルケ、フーベルト・ザウパー監督、

ガブリエレ・クランツェルビンダー、サンダンス映画祭にて、2020年1月24日)

データ:製作国オーストリア=フランス=米国、2020年、スペイン語・英語、ドキュメンタリー、108分、撮影地ハバナ、公開フランス2020年8月19日、米国8月26日

映画祭・受賞歴:サンダンス映画祭2020ワールド・シネマ・ドキュメンタリー部門審査員大賞受賞、コペンハーゲン・ドキュメンタリーFF、レイキャビックFF、モスクワFF、バジャドリードFF、オーストリア・ビエンナーレFF、(ベラルーシュ)ミンスクFF、アムステルダム・ドキュメンタリーFF、他

出演者:ウナ・カステーリョ・チャップリン、フアン・パドロン、クラリタ・サンチェス、キレニア・サンチェス、ハンス・ヘルムート・ルードヴィヒ、トニー・メネンデス、グラント・ラッセル・ケネディ、アルフォンソ・ハリスJr.、その他「小さい先駆者」と呼ばれた子供たち

解説:オスカー賞ノミネート監督フーベルト・ザウパーの最新ドキュメンタリー。サンダンス映画祭の勝利者は、1898年2月にハバナ湾でアメリカ海軍の戦艦メイン号が爆発沈没した100年後の<ユートピア>キューバの隠喩に富んだポートレートを撮った。1898年はアメリカ大陸におけるスペイン植民地支配の終焉とアメリカ帝国主義時代の始まりの年であったが、それはまたプロパガンダの道具としての映画が誕生した時代でもあった。監督はハバナの人々、特に彼が「小さい先駆者」と呼んだ子供たちと一緒に約1世紀に及ぶ介入主義と神話づくりを探求する。ハバナの海岸に打ち寄せる巨大な波は、危機的な気候変動とキューバ固有の文化を沈めようとする観光政策を象徴しているのだろうか。 (文責:管理人)

*本作に登場したフィルム、順不同*

『月世界旅行』(14分)ジョルジュ・メリエスによる世界初のSF映画、1902年

「Elpidio Valdés contra el águila y el león」(78分、アニメ)フアン・パドロン、1996年

『独裁者』チャールズ・チャップリン、1940年、リニューアル版1968年

『黄金狂時代』同上、1942年のサウンド版、リニューアル版1969年

「Soy Cuba」(140分)ミハエル・カラトーゾフ、1964年、『怒りのキューバ』DVD、2006年発売

「Earth at Night」NASA、2019年

「We Come As Friends」フーベルト・ザウパー、ドキュメンタリー、2014年

*献 辞*

〇マルセリーヌ・ロリダン=イヴェンス(1928~パリ2018年9月)フランス女優、映画監督。ジャン・ルーシュ&エドガール・モランのドキュメンタリー『ある夏の記録』(61)のインタビュアー役で出演した。オランダ出身だがフランスでドキュメンタリー作家として活躍したヨリス・イヴェンスと一時期結婚しており、共同監督で作品を送り出している。

〇エウヘニオ・ポルゴブスキ(1977~2017)メキシコ出身のドキュメンタリー監督、プロデューサー。

マレコン通りに打ち上げる巨大な波、外国人にはパラダイス

A: 『エピセントロ』はキューバ、より正確には現在のハバナを舞台にしたドキュメンタリー。上述したように、1898年を起点にして、スペイン植民地支配の終焉、即アメリカ帝国主義の開始と映画誕生を絡ませている。マレコンの防波堤を乗り越えて海岸通りに打ち上げる巨大な波は、ハバナを飲み込もうとしている。世界規模で地球を破壊しようとしている気候変動ともとれるが、キューバ固有の文化を飲み込もうとする欧米からやってくる、醜悪な金持ち観光客を象徴しているかのようです。

B: 床屋で髪を切ってもらっている男の子を群がってカメラにおさめるツアー客、カメラを何台もぶら下げたドイツ人観光客は、モデル料をせがむ子供にボールペンを渡す。それを撮影するザウパーに「お金はやらない、高級なペンだよ」と言い訳する。

A: モデル料にペンを渡された子供の視線、髪を切ってもらっていた男の子が観光客に向けた鋭い批判的な視線にぎくりとします。

B: 子供たちの「ぼくは見世物パンダではありません」という厳しい表情に胸が痛む。

(男の子にカメラをむける観光客たち、それを活写するザウパーのカメラ)

(モデル料として子供にペンを渡した観光客)

A: 世界の観光地巡りには飽きあきした、もはや労働とは無縁になった裕福な人々が、カリブ海に浮かぶ最後の共産主義国キューバを優越感を満たすために訪れてくる。

B: 沈没しかかっているキューバ丸を救うには、彼らが落としていくドルは掛け替えのない命だ。上から目線の観光客受け入れも背に腹は代えられない。ザウパーが「小さい予言者/先駆者たち」と呼んだ子供でさえ「私たちを見下している」と怒っている。カメラの被写体になった子供たちは、反対に観光客を観察している。

A: スクリーンで最も存在感を示した「ビヨンセのような」スターになりたい女の子は、1902年に米国の内政干渉を認めた屈辱的なプラット修正条項について滔々とまくしたてる。恐れ入谷の鬼子母神、教育も映画同様一種のプロパガンダと実感するが、確かにキューバ独立のために米国が内政干渉する権利を認めたわけですから、本質的に矛盾している。

B: 女の子は小学校高学年くらいに見えた。憧れているビヨンセがアメリカ人なのはいささか皮肉、よく知らないがフランスで女優になりたい、知識がアンバランスです。多分自分たちに好意的なザウパーがフランスから来たからだろうね。

(ビヨンセのようなスターになるのが夢と語る女の子)

A: 監督は反ユートピアを形成している奴隷貿易、植民地化、外国の内政干渉などをテーマに製作しているが、親カストロの宣伝には挑戦しません。

B: しかし迂回しながらも巧みに観客を操作誘導できることを知っている。

A: 移民を受け入れないトランプをいくら批判しても、アメリカは痛くも痒くもありません。アメリカに表現の自由はあっても国民の声など聞いていないから、不自由のキューバと同じじゃないか。いいえ、それは同じではありません。

B: 海外の観光客にキューバ案内をする女性は、「キューバの悪口を言うと殺される」と笑いに紛らわすが、半分ホンネでしょう。セックス目当ての観光客が「黒いペニスに目がない」のは、女性に限らず男性も変わりません。興味本位で来島すると批判しますが、観光とは散財して気晴らしすることなのです。

A: 高尚な理由でハバナを訪れる人もいるとは思いますが多くはない。女性ガイドは、排気ガスを撒き散らしながら走るハバナ観光の目玉クラシックカーに同乗して「女優気分が味わえる」とご満悦、しかし近所の人に見られたら「これは事になる」と。

B: プータ扱いされることを覚悟しないといけない。スクリーンでこのクラシックカーを見て、カッコいいと憧れた観客が多分いたでしょうが、ここハバナは外国人にはパラダイスなのです。

(クラシックカーに同乗してご満悦な女性ガイド)

A: ザウパーが宿にしていたらしいグランホテル・マンサナを見れば納得する。2017年にドイツのホテルチェーン、ケンピンスキーが内部を全面改装して開業した5階建ての豪華ホテル、屋上プールからは旧市街が一望できる。

B: 女の子が兄と一緒にザウパーの子供に成りすましてドアマンを騙して通過する。屋上プールでは水が冷たくて女の子はおもらしをしてしまう。共犯者ザウパーにケーキは1個「たったの10ドルだからお替りするかい?」と聞かれ、二人揃ってハトが豆鉄砲を食ったような顔をした。

(女の子がおもらしをしてしまった屋上プールから旧国会議事堂カピトリオが見える)

A: 母親の賃金が1日1500ペソ約4ドルだから、空恐ろしくてお替りなどできない。この暴力的な経済格差に慄然とするが、監督は兄妹のギョッとした顔を見事に切り取っていた。

プロパガンダの道具として誕生した映画、シネマ・ヴァリテ

B: 監督は「映画は魔法、人間を騙すのは簡単」と語ります。

A: 1898年2月、ハバナ湾でアメリカ海軍の戦艦メイン号が撃沈する。アメリカを戦争に巻き込みたいイエロー・ジャーナリズムは宗主国スペインを犯人と捏造する。しかし爆発の正確な原因は、1世紀以上たった今日でも議論されつづけている謎なのです。

B: 「メイン号を忘れるな」の合言葉でアメリカ人を戦争支持に駆り立てる。ピオネールの子供たちや観客が見ているメイン号撃沈の映像は、浴槽に浮かべた模型のボートとハマキの煙を使って撮影された。

A: シネマ・ヴァリテ(映画・真実)はドキュメンタリーの手法の一つ、手動カメラや同時録音によって取材対象者に「真実」を語らせる形式のことですが、カメラの存在をあえて見る人に意識させる。このスタイルを継承するザウパーは、シネマ・ヴァリテのアイコンであるジャン・ルーシュに忠実だったでしょうか。

B: 本作をマルセリーヌ・ロリダン=イヴェンスに捧げていますが、『ある夏の記録』に比べると撮影対象に選ばれた人数が少なすぎますし、2週間の予定で訪れたというドイツ人のタンゴ・ダンサーなどを筆頭に、やたら観光客が目についた。これではハバナの住民から真実を引き出すことができたかどうか。もっとも隣組の密告制度が健在しているからハバナ市民の声を拾うのは困難か。

(取材撮影中のフーベルト・ザウパー)

A: <真実>というものがあるとしての話ですが、例の女の子と母親役を演じたウナ・チャップリンの口論シーンなどやらせの印象を受けました。「騙せればあなたの勝ち」とウナは娘役の能力を評価していましたが。

B: ウナの立ち位置がよく分からないのも不満、演技者なのか、取材対象者なのか、はたまたスタッフなのか。祖父チャールズ・チャップリンの永遠の名作『独裁者』や『黄金狂時代』を挿入するためなのか、ドキュメンタリーとしては作りすぎの印象。

(チャーリーの孫娘ウナ・カステーリョ・チャップリン)

A: 子供たちと一緒に『独裁者』を見ていたウナを独裁者(を演じていた俳優)の孫娘だと説明すると、「えっ、ヒトラーの孫なの」と勘違いして驚くシーンは笑いを誘った。

B: 私たちがメディアや映画で見聞きするキューバの現状とあまり違わないシーンが多かったように思うが、このくだりは面白かった。街頭で「グアンタナメラ」を陽気に歌っていた二人組は「飲んで踊れればハッピー」と屈託なさそうだったが、果たしてホンネだったでしょうか。

(「民主主義は悪臭がする」映画『独裁者』から)

A: 監督が最後に「ウナ、ここはどこ?」と質問すると「パラダイス」とウナ、それではもしかしたらウナは観光客なのか。自由の旗 <星条旗>、ルーズベルトという名前の建物、かつてはコカ・コーラの砂糖を精製していた砂糖工場、農民が牽く馬車、観光客に反感をもちながら乗せるクラシックカーの運転手、観光客を満載したハバナ・バスツアー、アメリカが租借しているグアンタナモ海軍基地、矛盾をはらんだ赤い島は依然としてエピセントロ震源地であり続けると、ザウパーは考えているようです。

(ドイツ人観光客を乗せたハバナ・バスツアー)

★今回で管理人のラテンビート2020を終わりにします。オンライン上映でプラスな面もありましたが、映画は映画館という考えに変わりありません。しかしコロナの時代は「コロナ・ゼロ」にはならず当分続く、映画の見かたも変わらずをえません。

アイ・ウェイウェイの『ビボス』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑯ ― 2020年12月21日 12:33

政府を信用しない国民、加害者が罰せられない国メキシコ

★オンライン上映は終わってしまいましたが、滑り込みで鑑賞できた『ビボス~奪われた未来~』は、2014年9月26日の夜、メキシコ南西部ゲレロ州イグアラ市で起きたアヨツィナパ教員養成学校の学生43名の集団失踪事件をめぐるドキュメンタリーです。監督は自身も中国政府から北京の自宅監禁を余儀なくされた経験をもつ、現代美術家、社会評論家、人権活動家としても有名なアイ・ウェイウェイ、本作は、パコ・イグナシオ・タイボ二世が2019年に撮った『アヨツィナパの43人』(19、2部構成、Netflix配信)と同じ事件をテーマにしていますが、若干方向性が異なります。合わせてご覧になると理解しやすい。本作はサンダンス映画祭2020でプレミアされました。

(アイ・ウェイウェイ監督)

『ビボス~奪われた未来~』(原題「Vivos」)

製作:AWW Germany / No Ficción

監督:アイ・ウェイウェイ

撮影:アイ・ウェイウェイ、エルネスト・パルド、カルロス・ロッシーニ、ブルノ・サンタマリア・ラソ、マ・ヤン

音楽:Jens Bjorn Kjaer

編集:Niels Pagh Andersen

プロダクション・マネージメント:ラウラ・ベロン、エンリケ・Chuck

製作者:アイ・ウェイウェイ、(ユニット)エルネスト・パルド、(顧問)マリア・ルイサ・アギラール・ロドリゲス、(共同)ダニエラ・アラトーレ、エレナ・フォルテス、(ライン)エンリケ・Chuck、フリーダ・マセイラ

データ:製作国ドイツ=メキシコ、2020年、言語スペイン語・英語、ドキュメンタリー、112分、撮影期間2018年3月~2019年3月、配給Cinephil

映画祭・受賞歴:サンダンス映画祭ドキュメンタリー・プレミア部門、ベルゲン映画祭(ノルウェー)、コペンハーゲン・ドキュメンタリー映画祭(CPH:DOX)、ミュンヘン・ドキュメンタリー映画祭、他ノミネーション、ラテンビート・オンライン上映

失踪者家族の証言者:一人息子マウリシオ(・オルテガ・バレリオ)の父親、(生存者、脳死)アルド(・グティエレス・ソラノ)の両親・兄弟、ドリアン&ホルヘ・ルイス(・ゴンサレス・パラル)兄弟の両親・祖母、クリスティアンの父親・祖母・姉妹、(死亡者)教師フリオ(・セサル・モンドラゴン)の妻、その他名前が伏せてある家族多数、生存者エンリケ・ガルシア(仮名?)

★失踪者に顔をもたせるため、分かる範囲で実名を入れました。

重要協力者:

フランシスコ・コックス(米州人権委員会のGIEI*メンバー、チリ出身の弁護士)*

テモリス・グレコ(ジャーナリスト、”The Historic Lie”の著者)

ケイト・ドリル(国家安全保障文書館のラテンアメリカ政策シニア・アナリスト、米国人)

ジョン・ギブラー(ジャーナリスト、”That They Would Kill us”他の著者)*

ヒメナ・アンティロン・ナイリス(心理学者、アヨツィナパに関する心理学的なリポートの著者)

エルネスト・ロペス・P・バルガス(人権・都市治安プログラムNPO代表者、メキシコ人)

*印はNetflix配信の『アヨツィナパの43人』にも出演している人。

*GIEIはGrupo Interdisciplinario de Experto y Experto Independientes、米州人権委員会がアヨツィナパ事件の失踪者43名を捜索するための技術的支援を目的とした第三者委員会専門家グループ。フランシスコ・コックスを含めて、チリ、コロンビア(2名)、グアテマラ、スペイン出身の弁護士、判事、医学者5名の専門家で構成されていた。

(アヨツィナパの住民に調査打切り報告をするGIEIメンバー、左から2人目がコックス弁護士)

解説:2014年9月26日の21時30分、ゲレロ州イグアラ市でアヨツィナパ教員養成学校の活動家学生を乗せた5台の長距離バスを警察が襲撃した。5人が死亡、数十人が負傷、43名が行方不明者となった。学生たちは1968年10月2日に起きたトラテルロコ大虐殺事件の学生弾圧追悼デモに参加するためメキシコシティに向かう途中であった。数日前からバス数台をチャーターして参加するのが恒例だった。先住民の多くが通うこの教員養成学校は、歴史的にも連邦政府、地方自治体の抑圧の対象となっており、この強制失踪事件はイグアラ市、地元警察、連邦検察庁、陸軍、麻薬カルテル「ゲレロス・ウニドス」やペーニャ・ニエト大統領を頂点にした国家権力が結束して、捏造と隠蔽を繰り返した国家的犯罪です。上記の『アヨツィナパの43人』は事件の背景並びに経緯を時系列的に追って製作されておりますが、本作は事件4年後の行方不明者や死亡者の家族、重篤な負傷者ほか生存者の怒りと悲しみに寄り添って製作されています。 (文責:管理人)

「歴史的真実」とは何か、「あったことはなかったことにできない」

A: アイ・ウェイウェイ監督の過去の『ヒューマン・フロー 大地漂流』(17)をご覧になった方は、23ヵ国40ヵ所の悲惨な難民キャンプ地を巡ったドキュメンタリーながら、その映像美に心打たれたのではないでしょうか。新作も同じ印象をもちますが、何故バスが襲撃され、かくも多くの学生が強制的に失踪者になったか、事件の前段階の知識がないと分かりにくのではないか。

B: 『アヨツィナパの43人』を見ていたり、6年前世界に衝撃を与えたニュースを多少とも聞きかじっていないと、冒頭に流れたテロップだけでは事件の全体像はつかめない。

(2019年に公開された『ヒューマン・フロー 大地漂流』のポスター)

A: 9月26日の夜9時30分ごろ最初の発砲があり翌朝にかけて何回か繰り返された。死亡者は全体では8名、その内訳は5名が学校関係者、そのほかサッカーの試合が終り帰途についていたチームのバスが間違われて発砲を受け、選手、バス運転手、たまたまタクシーに乗っていた民間女性の3人が巻き込まれて犠牲になった。

B: 43名というのも正確には、麻薬カルテルによってゴミ集積所コクラで焼却された灰の中に入っていた1名を含めている。死者の数はウィキペディアでもスペイン語版、英語版、日本語版とも錯綜していて、どれが正確なのか迷います。

A: 後にオーストリアのインスブルック大学に DNA 鑑定を依頼して判明したことなので、最初の43名をスローガンとして踏襲している。学生アレクサンデル・モラ・ベナンシオの家族が納得しないこともありますが、そもそも43人を一晩で焼却することは不可能という専門家の指摘を政府は黙殺している。

B: 高温になるゴミ焼却炉ではない、灰にするには最も不向きな森の中では、60時間という長時間、薪にしろ古タイヤにしろ膨大な量が必要ということ、しかも当夜は一晩中土砂降りだった。ある父親は「にわとり1羽でも灰にするのは簡単ではない」と証言していた。ひらたく言えば「バカにするな」ということです。

A: 国の公式発表は「警察が学生43人を地元の麻薬組織に引き渡し、組織が彼らを殺害、遺体は森の中で焼いて近くの川に遺棄した」と断定、連邦検察庁はこれを「歴史的真実」(la verdad histórica)と宣言した。拷問の末に無実の罪を着せられた人々も言わば被害者です。

B: 政府も最初は本当のところを把握していなかったのではないか、といわれていますね。

A: しかし、どうしてこんな稚拙な嘘をついたのか気がしれないが、灰になってしまうとDNA鑑定が難しいからでしょう。袋詰めにして近くのサンフアン川に流した。その袋に入っていた骨が一致したのは「歴史的真実だから、43人は焼却された」と、あくまで当局は主張する。

B: とにかくできるだけ早く終止符を打って「あったことをなかったことにしたい」焦りが見え見えです。政権の中枢に批判が波及しないよう隠蔽工作に奔走した。

A: 責任逃れをしたい州警察や連邦検察庁の誤算は、教養のない先住民を騙すのは簡単と勘違いしたことです。時間が経てば泣き寝入りするだろうと捏造を繰り返したことが、家族だけでなく多くの国民の怒りに火をつけた。

B: 家族たちの強い絆や諦めないパワーに押されて後手後手に回ってしまった。1989年、米国のCIAをお手本にして設立されたメキシコ国家安全調査局 CISENもグルになって指揮したと言われていますが、お粗末です。

A: 内務省に所属している情報機関ですが、バス襲撃に第27歩兵大隊が関与していたことを掴んでいたからではないでしょうか。メキシコ陸軍となるとこれは大ごとですから。学生たちの携帯電話の発信地が陸軍基地からだったことが、電話会社の追跡で確認されている。

B: バスを降ろされ連行されていった所が軍基地だったことを意味している。

A: 軍部には国家機密保持のため、外部からの調査を拒否する権利があって踏み込めないことが、調査の壁になった。この拒否権が米州人権委員会の GIEI が調査打ち切りを決定した大きな要因でした。

B: 本作でもメンバーの1人フランシスコ・コックス弁護士が語っていました。『アヨツィナパの43人』のなかで、調査打ち切りの報告集会の席上、家族から「帰らないでください!」という悲痛な叫び声に涙が隠せなかったと語っていました。GIEI は行方不明者家族にとって、いわば最後の砦だった。

「乗ってはいけないバスに乗ってしまった」アヨツィナパの学生たち

A: 学生たちの乗った長距離バス5台は、正規にバス会社と契約していたわけではなく、いわばハイジャックした。その中にはイグアラからシカゴに運ぶ麻薬カルテルのヘロインが多量積み込まれていたバスがあった。だから学生たちが乗った時点からずっと追跡されていたようです。

B: 5台のうち襲撃された2台から犠牲者が出た。学生たちはバスではなく霊柩車という「乗ってはいけないバスに乗ってしまった」と言われる所以です。

A: 最初の犠牲者はフリオとして登場していた引率教師、「仲間をおいて逃げられない」と妻に携帯で電話、夫の最後の言葉は「娘のことをよろしく頼む」だった。その女の子は3~4歳に見えたから当時は赤ちゃんだったでしょう。屈託なさそうな娘さんを見るのが辛いシーンでした。

B: 最初の証言者、一人息子マウリシオの父親は「息子の夢をよくみます。4年の時が経ちましたが、心は止まったまま」と物静かに語る。

(マウリシオ・オルテガ・バレリオの父親)

A: 夫が失踪してアメリカに働きに行き1日15時間も働きづめだった母親に「必ず恩返しするから」と語っていた息子、母親は彼の無事を信じて今では家族会のリーダー役を務めている。他のグループとの共闘を示唆したのが、心理学者のヒメナ・ナイリス、本事件に関するインパクトのある著書がある。トラテルロコ大虐殺事件当時ラテンアメリカ政策担当者だったケイト・ドイル(現国家安全保障文書館シニア・アナリスト)やジャーナリストなど、抵抗の運動を応援する識者に支えられている。

B: 2人の息子ドリアンとホルヘ・ルイスが行方不明になっている父親は、妻は「体調を崩して病気になっている」と。ある家族の「犯人が政府でないなら死体は見つかる。なぜなら麻薬カルテルが犯人なら死体は放置したままにするからだ」という指摘は的を射る。

(強制失踪者のリーダーとして活動する母親)

A: カルテルなら灰にして川に流すような面倒な手間暇をかけない。フェルナンダ・バラデスの『息子の面影』にあったように遺体は見つかる。あの映画の燃え上がる炎のシーンは、アヨツィナパ事件の遺体がコクラで焼却されたというニュースに着想を得ているとバラデス監督は語っている。『息子の面影』はこの事件とリンクしています。

アヨツィナパ事件はペーニャ・ニエト政権最大の汚点

B: 本作では行方不明の学生たちは、写真のみに存在している。監督は第三者の視点をできるだけ排除して家族の悲しみと怒りに寄り添うことにしている。そのため監督を含めて5人のカメラマンが現地入りしている。難を逃れた生存者の証言は多くない。

A: 負傷者の1人は「正義と権利を求めると弾圧される」と語っており、なかで脳死状態のアルド・グティエレス・ソラノの家族は、院内感染を怖れて息子を引き取るため自宅を新築した。母親は「何年後か分からないが息子が目覚めるときを待っている」と。

(行方不明者の拡大写真を手にメキシコシティで怒りのデモ行進をする家族たち)

B: デモ行進中に「ペーニャ・ニエトはくそったれ」とシュプレヒコールされていた前大統領、任期中(2012~18)の最大の汚点と称されるのがアヨツィナパ事件です。

A: 2006年から始まった麻薬戦争で、25万人以上が殺害、4万人が行方不明となっているメキシコで、彼らと<アヨチィナポ/教養のない人>と陰で差別されている「アヨツィナパの43人」の違いは何か。それは固い絆で結束して、行方不明者を可視化したことだと思います。

(写真を手にした行方不明者の家族たち)

B: 階級間格差や地域間格差はどこでも見られることですが、その他にメキシコは人種間格差を抱えている。ハンスト、座り込み、人間の鎖などは、権力者の目に入らないが、国民の目には入った。政府の繰り返される捏造に家族は苦しめられたが屈しなかった。そのことが多くの国民の賛同を得たのではないか。

A: アヨツィナパ事件の真実と正義を解決すると強調していた現大統領ロペス・オブラドールは、当選3日目に連邦裁判所の判決に従って「真実と正義委員会」を設立した。アレハンドロ・エンシナスを長とするこの委員会には、学生の家族、市民団体の代表者が含まれている。

B: これとは別に国家検察庁(FGR)は、検察チームが率いる行方不明者捜索に焦点を絞った特別部隊も設立して、少しずつながら進展がみられるようになった。ドキュメンタリーの撮影は2018年3月からの1年間ですから、当然触れられない。

A: 重要な進歩が見られるようになったのは、2020年3月、事件に関わった政府高官、軍人を司法妨害で逮捕、5名中4名が現在も拘束されている。6月には麻薬カルテルのゲレロス・ウニドスの指導者、46名に及ぶ自治体職員も逮捕され、捜査は進んでいる。

B: しかし当時、事件の証拠隠滅、犯罪現場の変更、拷問に関与したと言われる司法長官トマス・セロンには捜査の手が及んでいない。現在逃亡中のイスラエル政府に引き渡しを要請している。しっぽ切りにならないことを祈りたい。

A: 家族の諦めない団結が、43人のみならず行方不明者全体の捜索に寄与している。行方不明者4万人と先述しましたが、国家捜索委員会(CNB)のリストによると、2006年以降2020年7月までの総数は73,000人と倍近い。この数は近年増加傾向にあるということですが、危機が国内のより広範な地域にわたっていることを物語っている。その原因解明も検証しなければならない。

B: それには予算が必要、この圧倒的な数に対処するには増やした予算では足りないでしょう。アメリカに運び込まれるコカインの90%は、コロンビアからメキシコを経由している。強大な隣国アメリカに最も近い国メキシコの悲劇です。

A: 捜査の進展は、学生の家族を筆頭に、家族を支える組織、特別検察官オマル・ゴメス、真実と正義委員会などの努力によります。ドキュメンタリーその後に触れたのは、まだ緒に就いたばかりとはいえ、少しだが光が射してきたことを述べたかったからです。

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ベネズエラ』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑮ ― 2020年12月15日 10:49

アナベル・ロドリゲスの長編ドキュメンタリー

★アナベル・ロドリゲス・リオス(カラカス1976)の長編ドキュメンタリー『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ベネズエラ』(20)は、チャベス大統領亡き後、政情不安が続くベネズエラ北西部ソリア州のマラカイボ湖に浮かぶ消えゆくコミュニティ、コンゴ・ミラドール村が舞台です。作品・監督キャリア&フィルモグラフィー紹介済みですが、以下に鑑賞後に分かった出演者などを補足して再構成したデータをアップしておきます。

*『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ベネズエラ』紹介記事は、コチラ⇒2020年10月17日

データ:製作国ベネズエラ=イギリス=ブラジル=オーストリア、言語スペイン語・英語、ドキュメンタリー、99分、撮影2013年~18年、撮影地コンゴ・ミラドール、州都マラカイボ、他

重要関係者:タマラ・ビジャスミル(コンゴ・ミラドール地区代表者、チャベス派支持者)

ルイス・ギジェルモ・カマリジョ(コンゴの住民、元クラブ歌手・ギター演奏)

特別出演者:ナタリア・サンチェス(ナタリ、小学校教師)とその家族、セルヒオ・サンチェス、リカルド・サンチェス、エディン・エルナンデス(コンゴ地区の警察官)、フランシスカ・エルナンデス(教育委員会職員)、ビクトル・ナバロ・ピニェロ、ジョアニー・ナバロ、フィデリア・ロサ・ビジャスミル、ルイス・ダビ・ソト・ビジャスミル(エル・カティレ)、他

解説:カタトゥンボの<無音>の稲妻が出る南米最大の塩湖マラカイボ南部、コンゴ・ミラドールと呼ばれる水に浮かぶ村がある。ベネズエラを変貌させた大油田が横たわっている。基礎杭の上に建てた家で暮らす貧しい村である。当面、村民は近づく議会選挙の準備に追われている。村のチャビスタ支持者の代表タマラは、できるだけ多くの投票用紙を集めるために奔走している。野党を支持する小学校教師ナタリにとって、タマラと政治的に対立することは職を失う恐れがあった。一方、村民は気候変動による自然現象や湖に堆積する汚泥がもたらす不衛生や沈降に脅かされており、村を離れる漁師たちが後を絶たない。汚職や環境汚染、政治的荒廃をどうやって生き延び、<自分自身の存在>を救済すればいいのだろうか。

(ベネズエラ北西部スリア州にある塩湖マラカイボ)

政情不安を極めるベネズエラの子供たちに未来はあるのか?

A: 永遠に大統領でいたかったベネズエラ統一社会党のウーゴ・チャベスが、2013年4月に死去した。その後継者が元労働組合の書記長だったマドゥロだった。タマラ・ビジャスミルが支持するいわゆるチャビスタ派、対する野党は反チャベス派選挙連合の民主統一会議、小学校教師のナタリア・サンチェスが支持している。

B: 近づく議会選挙の投票日が2015年12月6日、その前後が前半の中心でした。タマラが村民の買収に躍起になっていることから、統一社会党の劣勢がはっきりする。

A: 1票の値段は2000~3000ボリバル、4000と言われて迷う人、食料品をちゃっかり貰いながらも今回は反対派に投票すると説得に応じない女性、コンゴ村を出ていくので投票しないという男性、結果は統一社会党55議席、反対派112議席とチャビスタの惨敗に終わった。

B: マラカイボ市長からは1票2000ボリバルが届いていた。「チャベス派に入れないなら、棄権して」と選挙妨害を躊躇しないタマラの説得も空振りに終わった。「社会主義くたばれ!」と祝杯をあげる反対派の住民の喜びも一晩だけ、マラカイボ湖の汚泥を攫う浚渫船はやってこなかった。急速に中央からは忘れられた村になっていく。

(チャベスの写真や人形に囲まれたタマラの家、写真にキスしない人は我が家に入れない)

A: 買収工作は隠れてやると思っていたから、タマラのようにあっけらかんと、カメラに堂々とおさまるとは驚きです。チャベスにぞっこんの彼女は死んでも忠誠を誓っている。「マドゥロではなくチャベスに投票している」と説明する。

B: 買収=悪という概念はなく、私腹を肥やしているがコンゴ村のために全力を尽くしている。最初は自己中心的、肉の塊のような体形と押しの強さに辟易したが、だんだん憎めなくなってきた。監督が<盲目的信仰>と評した人物の一人かもしれない。

A: 1998年の大統領選挙でチャベスがやったことも踏襲しているだけです。将来が見通せない村を捨てていく村民を非難できない。かつては700人いた村民も常住しているのは30所帯、湖底は虫やネズミの死骸で10年前より1メートル50センチも浅くなった。浚渫工事は選挙用の空手形、そもそもやる気などなかった。溜まった汚泥で漁業もできない、衛生環境も悪く、教育も受けられない。こうナイナイ尽くしでは村を出るのが現実的です。

(マラカイボ湖に基礎杭を打って建てられた家に暮らすコンゴ・ミラドールの住民)

B: 国民も政府を信用しておらず、約束は反故になることを知っている。1年後、結局ナタリの家族も「泥とヘビしかいない」村を出ていく。生徒がいなくなった学校に教師は不要だ。屋根が半分無くなり雨漏りのする朽ち果てた校舎の扉を閉めるナタリ、基礎杭から家を切り離し、ゆらゆらと湖を漂いながら向かう先は何処なのだろう。タマラとは違う考えでコンゴを愛していたナタリ、汚職まみれの無能な為政者を頂く国家に勝者なく、非情な現実があるだけです。

(タマラと対立する小学校教師ナタリ)

A: 2017年3月29日、最高裁が議会の立法権を掌握すると決定、選挙から17ヵ月後、マドゥロは制憲議会の設置を指示、選挙で過半数を得た野党から国会を奪還した。

B: どういうことか理解に苦しみますが、これが現実です。2020年段階で約300万人が難民という記事もあり、桁が間違っていると思いたいです。隣国コロンビア自身も難民を抱えているから、コロナ禍でどうなっているのだろうか。

尊厳を取り戻す方法があるという盲信に支えられていると語る監督

A: 重要関係者欄にタマラの名前がクレジットされていたが、タマラなくして本作は撮れなかったろう。もう一人がギターの弾き語りをしていたカマリジョ、恋人が去っていく悲しみと次々に故郷をを後にする村民を重ねている。プロの歌手だった若い頃を懐かしむ。今は小鳥を友人に一人暮らし「鳥に守られて生きている」と語る。

B: 本作の進行役を果たしており、陸に打ち上げられた外輪船のある森に案内してくれる。こんな大きな船がと驚いたが、以前はマラカイボ湖に流れ込むカタトゥンボ川まで航行していたと語る。

(陸に打ち上げられた外輪船の説明をするカマリジョ)

A: タマラも買収する村民がいなくなり、マラカイボ市長から届いていたお金も届かないのか、現金が無くなったら売ると語っていたブタを売却する。

B: コンゴを出ていかないのは、タマラとカマリジョだけかもしれない。

A: 1918年の大油田の発見以来、腐敗と汚職、地球規模の気候変動ともあいまって、政治的腐敗が価値を生み出している。監督は「この映画を撮ることで学んだのは苦痛です。しかし政治的腐敗が価値を生み出すことに気づかせてもくれた。国の再建において私たちに大きな影響を与えています。理由はさまざまですが、何百万もの国民が国を出てしまいましたが、尊厳を取り戻す方法があるという盲信に支えられています」と、マラガ映画祭のインタビューで語っていた。

B: 監督自身も治安悪化と経済的困難で家族とベネズエラを離れ、現在はウィーンに移住しています。本作が5年もかかった理由の一つです。いつの日か戻れる日は来るのでしょうか。

(アナベル・ロドリゲス・リオス監督、マラガ映画祭2020年8月)

A: 本作でも冒頭ほかで登場した、字幕で<静かな雷>とあった、マラカイボ湖の超常現象「カタトゥンボの無音の稲妻」の謎については、前回の記事で触れています。観光資源の一つだそうです。またカマリジョが「破滅の夜がやって来た~」と歌っていた“La Noche de Tu Partida”は、ベネズエラの作曲家オズラルド・オロペサ(1939~98)の代表作の一つです。エンディングで歌っていたのは、同じくベネズエラの歌手エンリケ・リバスでした。

(原因が解明されていないカタトゥンボの<無音>の稲妻)

メンデス・エスパルサの3作目 『家庭裁判所 第3H法廷』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑭ ― 2020年12月07日 15:50

前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』に繋がるドキュメンタリー

★アントニオ・メンデス・エスパルサの第3作目になるドキュメンタリー『家庭裁判所 第3H法廷』(「Courtroom 3H」)は、既に終了した第33回東京国際映画祭TIFF との共催作品3作の一つ、当ブログでは第68回サンセバスチャン映画祭SSIFFセクション・オフィシアル部門でプレミアされた折りにアウトラインをご紹介しています。また前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』(17)で作品&監督キャリア紹介をしております。

*『家庭裁判所 第3H法廷』の作品紹介は、コチラ⇒2020年08月05日

*『ライフ・アンド・ナッシング・モア』の作品&監督紹介は、コチラ⇒2017年09月10日

*『ライフ・アンド・ナッシング・モア』のTIFF Q&A の記事は、コチラ⇒2017年11月05日

(監督、ペドロ・エルナンデス・サントス他制作会社「AQUÍ Y ALLÍ FILMS」の製作者たち、

サンセバスチャン映画祭2020、9月22日フォトコール)

★TIFF上映後に企画された「トーク・サロン」を視聴する機会があり、以下のことが確認できました。撮影は2ヵ月間、300ケースを視聴し、180時間撮影した中から撮影中に結審したケースを選んだ。新型コロナの影響で編集はリモートでやったので6ヵ月間を費やした。米国では法廷は公的な場所だからカメラを入れることに支障はない。公開するにあたり当事者たちの許諾を受け、裁判所も社会貢献として許可が下りた。以下に作品紹介時点では分からなかった、主な出演者を列挙しておきました。

主な出演者:ジョナサン・スジョストロームJonathan Sjostrom判事、ニューリン弁護士、ジョンソン弁護士、シェパード弁護士、ブラウン弁護士、バッタグリア児童家族局員、その他ケースマネージャー、里親、訴訟後見人など多数、当事者は仮名、未成年の子供にはぼかしが入っている。

(観客に感動をもたらしたジョナサン・スジョストローム判事)

解説:フロリダ州レオン県タラハシーにある統合家庭裁判所は、虐待、育児放棄などされた未成年者に特化した事案を解決するために設立された裁判所である。こじれた親子関係の修復を扱う米国唯一の裁判所の目的は、できるだけ迅速に信頼できるやり方で、親子関係をもとに戻すことである。実際の法廷にカメラを入れて、2019年2ヵ月間に渡って撮影した180時間のフィルムを編集したものである。本作は、米国の作家で公民権運動にも携わったジェイムズ・ボールドウィンの「もしこの国でどのように不正を裁くか、あなたが本当に知りたいと望むなら、保護されていない人々に寄り添って、証言者の声に耳を傾けなさい」という言葉に触発されて作られた。(文責:管理人)

前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』に繋がるドキュメンタリー

A: ボールドウィンの言葉は「国の正義は弱者の声に表れる」と訳されていた。前作『ライフ・アンド・ナッシング・モア』を見ている観客には、アイディア誕生のヒントは想定内です。前作はフィクションでしたが、主人公の未成年の息子が法廷で裁かれるシーンがあり、そのシーンがここで撮影され、その際に判事と親しくなったようですね。

B: TIFF のトークで髪の薄さが話題になった。サンセバスチャン映画祭に現れた監督の髪に驚いたのですが、それがここではずっと鮮明でした。

A: まだ髪のあった3年前の写真を見せられて「懐かしい写真ありがとう」と恥ずかしがっていた。誠実でユーモアに富んだ穏やかな人柄はそのまま、アイディアは予想通り前作から生まれた。法廷シーンで裁判官と親しくなり、第2作完成後1年半ぐらい経って撮影に入った。

(メンデス・エスパルサ監督、サンセバスチャン映画祭2020、プレス会見にて)

B: 撮影は2ヵ月間、300ケースを視聴した中から選んだようだが、殆どの家庭が崩壊している印象だった。両親は別居あるいは離婚しており、母親が親権放棄したが父親が異議を申し立てたケース、実の親と里親が係争しているケース、父親が誰か分からない乳飲み子を抱えた母親、エトセトラ。

A: 両親に育てる意思がなく、子供も親と暮らしたくないケースでは、判事は親権終了を認め、養子縁組の段階に入る。親なら誰でも子供を愛しているとは限らないから、自分の限界を認めることも必要、スジョストローム判事が「自分の限界を認めてくれたことを感謝する」と親に語りかけるのは、これで子供に安定を与えられるからです。

(左から、子供の養育権をめぐって対立する母親と里親)

B: レズビアン・カップルが2人の子供の養子縁組を成立させたケースは日本ではとても考えられないことです。365日以内の迅速な結審が基本なのは、長期の裁判で子供を不安定な状態にしておくのは子供を傷つけることになるという、あくまでも子供本位の方針でした。

A: 期間が既に過ぎているケースが多い印象でしたが、結審に持っていくのは並大抵のことではないということです。審理部分が2部に分かれており、なかで結審に辿りつけた二つのケースに焦点を絞るという構成でした。

B: 両親がそれぞれセラピーを受けて子供と再出発できたケースは、両親の努力は勿論だが、弁護士、児童家族局員双方の地道な努力と判事の適切な助言の成果です。

A: 審理が始まったときの不安定な様子の母親と険しい表情の父親、結審したときの母親と父親の笑顔をうまく切り取っていた。当事者の努力は当然ながら、関係者の援助なくして解決できなかった。父親は薬物依存症の治療中でしたが、完治まで親子を離しておくのは子供が板挟みになると再出発させた印象でした。

(薬物治療中の険しい表情の父親)

(審理開始時の母親、結審時の母親、まるで別人です)

米国が多民族国家、移民国家であることを実感するエリアスのケース

B: 両親がグアテマラ国籍の子供の親権終了のケースでは、娘がアメリカに残って教育を受けさせたいので親権を放棄した。放棄するのは子供を愛していないからではなく愛しているからという理由なのが、アメリカと近隣諸国との関係であるのが浮き彫りになった。

A: 貧富の差がありすぎ、それは暴力的です。特に中南米諸国でもグアテマラは最貧国ですから。父親も故郷に帰っても娘に教育を与えることはできないと語っていた。

(グアテマラ人の父親の弁護をするとニューリン弁護士)

B: 後半は撮影中に結審した2例、エリアスとエラのケースが紹介された。前者の例は父親がベネズエラ国籍、ブラジル在住、英語を解せず特別にスペイン語の通訳2人が出廷した極めて特殊な事案だった。

A: エリアスの母親は出産当時未婚、児童虐待の疑いで子供とは切り離されている。既に親権を放棄している。問題は父親が自分の息子とは知らずにベネズエラに帰国、後にDNA検査で息子と判明した。児童家族局の依頼で訴訟後見人から父親の親権終了が申し立てられたが、父親は異議を唱えているというケースです。

B: もうすぐ3歳になるエリアスの親権を求めている。審議に出廷するためブラジルからやって来た。というのも他に子供がブラジルにいて、その子供とはネットで繋がっている。今回6年ぶりにその子と会った。8ヵ月のときから育てているエリアスの里親にすれば、父親の言い分は何を今頃になってということでしょう。

A: 所用か出稼ぎか不明だが多民族移民国家ならではの事案です。父親サイドの弁護士は、先述したニューリン弁護士、なかなか辣腕で、いろいろな困難を乗り越えて父親がブラジルから出廷できるよう手配した、その力量に驚かされた。対する里親サイドのバッタグリア児童家族局員と訴訟後見人は、父親が今まで顧みなかった息子を本当に育てる意思があるのかどうか疑っている。

B: エリアスは今のまま里親と一緒に暮らすのが最適、父親が親権を放棄すれば養子にする考えだった。しかし判事は、訴訟後見人から出されていた父親の親権終了の申立てを却下した。里親はエリアスと養子縁組はできなくなった。

A: 判事も苦渋の選択をした。両方の努力に食い違いがあった。しかし親に育てる意思があるならば、親が育てるべきという本来の方針に沿った。本当に育てる意思がなければ、父親はこの法廷にはいなかったからです。このような結審は里親には辛いはず。「里親に課せられた義務は過酷だけれども、これからも協力していただけますか」と、傍聴していた里親たちに語りかけていました。

B: 本当に素晴らしい判事でした。里親たちも「イエス、勿論です」と応えていたのが同じように素晴らしかった。ドキュメンタリーのもつ力は大きく怖い。それは「これはフィクションと逃げられないから」と監督は語っていた。

(バッタグリア児童家族局員)

A: ドラマで撮る案もあったようですが、嘘っぽくなるのでやめたとも。初めてのドキュメンタリーは怖かったとも語っていた。ただエリアスのケースは、個人的には納得できなかった。ニューリン弁護士の熱意や努力を認めるとしても、昨今のベネズエラとアメリカのぎくしゃくした関係を考えると、反対のほうがベターだったのではないか。

母親の過去ではなく、更生しつつある現在の姿を考慮して欲しい

B: もう一つが3歳になるエラのケース、母親は幾度か逮捕歴のある激昂タイプの女性、ある事件をきっかけにエラは両親から引き離された。女性は現在は夫とも絶縁して、エラを取り戻したい一心で更生に励み、今では仕事をして金銭的にも育てられる。

A: 一方里親エイミーは17ヵ月のときからエラを預かりとても安定していると証言。父親は親権終了しているが、母親は終了したくないというケースです。

B: 母親サイドはジョンソン弁護士、里親サイドはエリアスと同じバッタグリア児童家族局員、このケースでは、母親とケースマネージャーの対立が問題をこじらせている。前者の問題行動ははっきりしているが、に後者にも問題がありそうだった。

A: 母親への公的支援が遅かったことも一因のようでした。母親に児童虐待の事実はないが、そのカッとしやすい性格が問題、しかしセラピーのお蔭でそれも快方に向かっていることは、女性の母親アモーレも証言している。

(母親を親身に弁護するジョンソン弁護士)

B: ジョンソン弁護士の努力も実らず、母親の親権終了で結審する。弁護士は「母親の過去ではなく、更生しつつある現在の姿を考慮して」判断して欲しいと述べるが、判事の判断は親権終了だった。これも迷った末の判断です。

A: 家族の再統合が目的とはいえ、やはり母親の今後に不安が残り、母娘の再統合は叶わなかった。ジョンソン弁護士の無念の涙には心打たれたが、弁護士の信念がこれほど凄いとは驚きだった。このケースは多分認められている30日間以内の控訴をするかもしれない。

B: 当事者用に用意されたティッシュの箱が彼女にも必要なのではないかと思った。得てして対立しがちな両者の言い分に耳を傾け、できるだけ公平に扱おうとする判事の態度に心打たれた。稀に見る高潔な人柄に尊敬の念さえ覚えた。

A: 監督も「撮影中にこのケースを最後にしようと思った」とトークで語っていたし、判事ほか弁護士などの人格を取り入れたい意向だった。ジョナサン・スジョストローム判事ありきの映画でしょうね。撮影は180時間に及んだということですが、長ければいいわけではなく、前半の次々に現れる別件の羅列は一度見ただけでは分かりにくく、全体の構成に疑問を感じた。最初からどのような事案が撮れるか分からないから、撮りながら執筆していったような印象でした。

B: このようなドキュメンタリーでは、共同脚本家が必要なのかもしれない。

A: エンディング・クレジットで気づいたのですが、本作はホセ・マリア・リバに捧げられていた。彼は1951年バルセロナ生れのジャーナリスト、映画プログラマー、パリ在住、今年5月2日に鬼籍入り、享年69歳でした。多くのシネアストが世話になっていた。

B: サンクス欄にもありました。さて、次回作もドキュメンタリーですか。

A: 4作目はフィクション、それもベルランガ流のクラシック・コメディだそうです。フアン・ホセ・ミリャスの小説 ”Que Nadie Duerma” の映画化、製作者はペドロ・エルナンデス、キャストは主役のルシアに、アルゼンチン出身のマレナ・アルテリオが決定している。現在、脚本をクララ・ロケと執筆中ということです。お楽しみに。

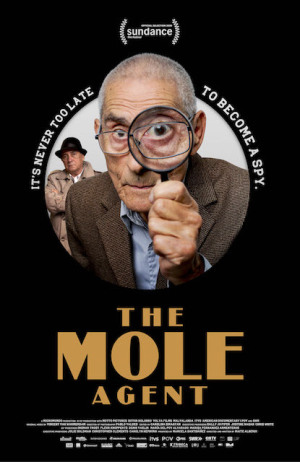

マイテ・アルベルディの 『老人スパイ』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑩ ― 2020年11月22日 16:47

★いよいよ11月20日からオンライン上映が始まりました。東京国際映画祭TIFFで好感を与えた『老人スパイ』から鑑賞、愛すべき老人スパイ、セルヒオの人間味あふれる活躍なくしてこの傑作は生まれなかったでしょう。人間は老いようがボケようが死ぬまで生きがいと尊厳が必要だと泣かされました。作品紹介でも書いたことですが、「フィクションとドキュメンタリーの区別はない、あるのは映画だけ」というマイテ・アルベルディの言葉通りの傑作でした。老いとはいずれ我も行く道なのでした。若干ネタバレしています。便宜上、加筆訂正して出演者とストーリーを再録しました。

*作品紹介&監督キャリアは、コチラ⇒2020年10月22日

出演者:セルヒオ・チャミー(スパイ)、ロムロ・エイトケン(A&Aエイトケン探偵事務所所長)、(以下主な入居者)マルタ・オリバーレス、ベルタ・ウレタ、ソイラ・ゴンサレス、ペトロニタ・アバルカ(ペティータ)、ルビラ・オリバーレス、他にセルヒオの娘ダラルとその家族、サンフランシスコ介護施設長、介護士など多数

ストーリー:A&Aエイトケン私立探偵事務所に、サンティアゴの或る老人ホームに入居している母親が適切な介護を受けているかどうか調査して欲しいという娘からの依頼が舞い込んだ。元犯罪捜査官だったロムロ所長は、ホームに入居してターゲットをスパイしてくれる80歳から90歳までの求人広告を新聞にうつ。スパイとは露知らず応募して臨時雇用されたのが、最近妻に先立たれ元気のなかった御年83歳という好奇心旺盛なセルヒオ・チャミーだった。ロムロはスパイ経験ゼロのセルヒオに探偵のイロハを特訓する。隠しカメラを装備したペンや眼鏡のハイテクはともかく、二人を最も悩ませたのが現代人のオモチャ、スマートフォンの扱い方だった。その理解に充分な時間を費やすことになる。というのもミッションを成功させるには使いこなすことが欠かせないからだ。なんとかクリアーしていざ出陣、ジェームズ・ボンドのようにはいかないが、誠実さや責任感の強さでは引けを取らない。3ヵ月の契約でホームに送り込まれた俄かスパイは、果たしてどんな報告書を書くのだろうか。 (文責:管理人)

老人ホームのオーナーに真相を明かさなかった!

A: チリのドキュメンタリー作家といえば、「ピノチェト三部作」を撮った大先輩パトリシオ・グスマンが直ぐ思い起こされます。『光のノスタルジア』や『真珠のボタン』は、ドキュメンタリーにも拘わらず公開されました。

B: 当ブログではパブロ・ラライン兄弟やセバスティアン・レリオなどのドラマ作品をご紹介していますが、今世紀に入ってから特に活躍目覚ましいのがチリ映画です。

A: 本作を見ると、裾野の広がりを実感します。どこの国にも当てはまりますがドキュメンタリーは分が悪い。そんな中でドキュメンタリーとフィクションの垣根を取っ払っている監督の一人がマイテ・アルベルディです。『老人スパイ』が長編第4作目になります。

(老人スパイのセルヒオ・チャミーとマイテ・アルベルディ監督)

B: 「或る老人ホーム」というのは、チリ中央部に位置するサンティアゴ大都市圏タラガンテ県のコミューン、エル・モンテにある「サンフランシスコ介護施設」というカトリック系の中規模の老人ホームです。まずアイディア誕生、監督とA&Aの接点、介護施設との折衝などの謎解きから入りましょう。

A: 本作はTIFFワールド・フォーカス部門共催作品ですが、来日できない海外の監督とのオンライン・インタビュー「トーク・サロン」が上映後にもたれました。それによると「最初は探偵事務所をめぐるフィルムノワールを撮りたいと、あちこちの探偵事務所に掛け合ったがどこにも断られた。最後に辿りついたのがA&Aだった」と。折よく施設の入居者の娘から「母親がきちんと介護を受けているかどうか調査して欲しい」という依頼がきていた。当てにしていた人物が腰骨を折ったとかで身動きできない。

B: それで例の新聞広告を出すことになった。

A: 監督はもともと介護施設に関心があって、これは渡りに船ではないかと思った。つまり採用されたチャーミングなセルヒオの魅力に参ってテーマを変更したわけです。

B: セルヒオがトレーニングを受けてるシーンに監督の姿がチラリと映っていました。パブロ・バルデスが指揮を執る撮影班は、セルヒオが入居してくるシーンから撮っていたが。

A: ホーム側とは前もって伝統的な手法でドキュメンタリーを撮るという許可を受けていたが、真相は伏せていた。つまりオーナーを騙していたわけです。撮影のガイドラインを決め、ホームのルールに従った。撮影班は今か今かとセルヒオの登場を待っていたのでした。冷や冷やしながら見ていたが、最後までバレなかったというから可笑しい。

B: 変化の少ないホームでは、新入居者は格好の被写体だったから、カメラがセルヒオを追いかけても怪しまれない。それに83歳の新入居者がスパイとして潜入してくると誰が想像しますか。

入居者に必要なのは人間としての尊厳、最大の敵は孤独

A: このドキュメンタリーを見たら老人に対する考え方が変わるかもしれない。観客はセルヒオのお蔭で先入観をもって他人を判断してはいけないことに気づくでしょう。常にチャーミングで寛大、人生に前向き、苦しいときでも笑いは必要というのが本作のメッセージです。

B: バルデスも完成した「映画を見たら泣けたが、撮影中は笑うことのほうが多かった」と。前半と後半ではテーマも微妙に変化していきました。

A: 報告書の合言葉は <小包>、依頼人の母親ソニア・ぺレスを <標的> とか、QTHやらQSLやらのスパイ暗号で四苦八苦するセルヒオにやきもきするロムロだが、後半になると逆に老人の知恵に押され気味になっていくのが痛快だった。

B: ロムロ・エイトケンはインターポール・チリ支部の責任者ですね。人生を重ねていけば誰でもセルヒオのようになれるわけではない。他人に優しくできるには自分に余裕がないとできない。

(セルヒオにスパイのイロハを伝授するA&A所長ロムロ・エイトケン)

A: 4ヵ月前に亡くなったという奥さんは、さぞかし幸せな人生を送っただったろうと思った。違法なスパイ行為をしようとする父親の身を案ずる娘のダラル、幾つになっても人間には生きがいが必要、頭は疲れるが自由になったような気がする、心配するなと説得する父親、このシーンを入れたのもよかった。

B: 反対に <標的> ソニア・ぺレスの娘、クライアントの姿は一度も出さなかった。この判断もよかった。依頼者とは守秘義務の契約を結んでいたと思いますが、結構な金額だったのではないですか。

A: 母親に会いにくればどんな介護を受けているか、ある程度分かること、わざわざ探偵事務所に調査を依頼することはない。娘も病いを得ているのかもしれないが、信頼しあっていた母と娘とは少なくとも思えなかった。

B: 母親の移動は車椅子、単独歩行が無理で自由に出歩けない。気難しく、他人を寄せ付けないどころか、体が触れるのさえ嫌がる。怒りを溜めこんでいるのか、観客は遂に彼女の笑顔を見ることはなかった。

A: セルヒオがなかなか <標的> を見つけられなかったのも、<小包> がロムロに届かなかったのも、理由はソニア側にあった。進行と共にテーマが変化していくのは自然の成り行きでしょう。お蔭で私たちは人生勉強がたくさんできたわけです。老人スパイがどんな報告書を書くかは進行とともに想像できましたね。

辛い人生を受け入れることの難しさ、人生を愉しむテクニック

B: 本作は入居者の一人、セルヒオに愛を告白する85歳のセニョリータ・ベルタと、4人の子供を育て、自作の詩を諳んじるペティータ、それにメノ・ブーレマの3人に捧げられている。

A: ブーレマはアムステルダム出身の映画編集者、監督が2016年に発表した長編ドキュメンタリー第3作め「The Grown-Ups」、スペイン題「Los niños」を手掛けている。本作撮影中の2019年6月に61歳の若さで亡くなった。

B: 一生懸命育てた4人の子供たちからは忘れられ、「人生とは残酷なもの」と呟くペティータも、セルヒオがいる間に神に召されてしまった。お別れの日に読み上げられた彼女の詩は、本作の大きな見せ場でした。

A: 韻を踏んでいるようですが、字幕は英語なので分かりません。「母親が生きているなら、神の愛に感謝しなさい」と始まる詩でした。ペティータが「恩知らず」と嘆いていた4人の子供たちは参列していたのでしょうか。これもターゲットと無関係なエピソードですが、10月5日の開所記念日のユーモア溢れるシーンなど、名場面の数々は皮肉にも標的とは無関係なのでした。

(セルヒオとペティータ)

B: 彼らの青春時代に流行したザ・プラターズの「オンリー・ユー」のメロディーにのってダンスをする入居者たちも忘れられない。

A: 今年のキングに選ばれたセルヒオのパートナーを、施設長がさりげないしぐさで次々と変えていく。皆でお祝いすることが重要、独り占めは御法度です。ターゲットも参加していたのだろうか。

B: 最初のパートナー、セルヒオに恋を告白したセニョリータ・ベルタは、入所して25年ということですから、入居は60歳からになる。ホームでは広場を見渡せる日当たりのいい5つ星の部屋にいてお洒落さん、人生に前向きでソニアとは対照的な女性。セルヒオにお付き合いを断られても直ぐに立ち直る。

A: 心の内は分からないが孤独ともうまく折り合っている。信仰心が支えになって今の人生を受け入れている。女性の入居者は約40人ほどだが目立つ存在でした。

(ベルタとセルヒオ)

B: 認知症がグレーゾーンのルビラ、今は白髪だが若い頃はさぞかし美しかったろう。3人いる子供たちは1年以上会いに来ていない。だから次第に娘の顔もあやふやになってくる。孤独が入居者たちの最大の敵なのです。

(記憶を失う恐怖に怯えるルビラを支えるセルヒオ)

A: マルタは小さい女の子に戻ってしまい母親が迎えに来てくれる日を待っている。不安定になると偽の電話を掛けてやり落ち着かせる。手癖が悪く皆の持ち物を盗んでいるが、直ぐそれも忘れてしまう。

B: マルタの傍にいるソイラは、夫に辛く扱われていたらしくセルヒオの優しさに救われている。男性の友達は今まで一人もいなかったと。

(ソイラ、セルヒオ、マルタ)

A: セルヒオの退所の日の3人の会話に胸が熱くなった。どんな状況に置かれても愛は絶大です。エンディング曲はホセ・ルイス・ペラレスのオリジナル曲「Te quiero」(アイ・ラブ・ユー)をチリのシンガー・ソングライター、マヌエル・ガルシアがカヴァーしている。セルヒオのラスト・リポートは言わずもがなでしょう。ゴヤ賞2021イベロアメリカ映画賞部門のチリ代表作品に選ばれました。

*追加情報:『83歳のやさしいスパイ』の邦題で2021年7月9日公開決定。

最近のコメント