ペルー映画『アンデス、ふたりぼっち』劇場公開 ― 2022年07月05日 17:48

死後における魂の永遠性と見捨てられていく老人たちの孤独

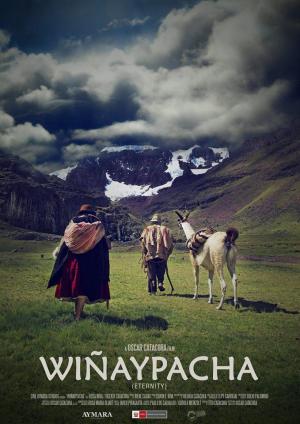

★第21回リマ映画祭2017でプレミアされた今は亡きオスカル・カタコラのデビュー作「Wiñaypacha」英題「Eternity」)が、この夏『アンデス、ふたりぼっち』の邦題で公開されることになりました(7月30日封切り)。5年前の製作とは言え、死後における魂の永遠性、無限の時、見捨てられていく親世代の孤独、家族の崩壊、と正にテーマは今日的です。アイマラ族の祖先伝来の生き方、宗教、家族、自然、伝統、苦悩などが調和よく語られます。アイマラ語の原題〈Wiñaypacha〉は「永遠、あるいは無限の時」の意ということです。仕方ないとはいえ邦題の陳腐さが歯がゆいことです。

★オスカル・カタコラ紹介、1987年8月、ペルー南部プーノ県アコラ生れ、監督、脚本家、撮影監督。アルティプラノ国立大学で演劇と情報科学を学ぶ。2021年11月26日次回作「Yana-wara」撮影中、コジャオ州コンドゥリリで虫垂炎のため急死した。従って本作は長編デビュー作にして遺作となってしまった。本作は2013年、ペルー文化省が設立した「映画国民コンクール」で助成金40万ソルを獲得、これを元手にプロジェクトを立ち上げた。プーノ県の海抜5000メートルの高地で撮影、第21回リマ映画祭2017でプレミアされた。グアダラハラ映画祭2018ではオペラ・プリマ賞など3賞を受賞している。「アジア映画が好きで、特殊効果を派手に使用するのは好みではない。商業映画は撮らないと思う」と語っており、またイタリア・ネオレアリズモの作品、特にデ・シーカの『自転車泥棒』(48)は繰り返し鑑賞したと語っていた。

(トロフィーを手にしたオスカル・カタコラ、グアダラハラ映画祭2018にて)

『アンデス、ふたりぼっち』(原題「Wiñaypacha」)2017年

製作:CINE AYMARA STUDIOS 協賛:ペルー文化省Ministerio de Cultura de Perú

監督・脚本・撮影:オスカル・カタコラ

編集:イレネ・カヒアス

プロダクション・デザイン:イラリア・カタコラ

製作者:ティト・カタコラ

データ:製作国ペルー、アイマラ語、2017年、ドラマ、86分、撮影地プーノ県マクサニ地区アリンカパック、撮影期間5週間、シネ・レヒオナル。2019年のアカデミー賞国際長編映画賞とゴヤ賞イベロアメリカ映画賞のペルー代表作品に選出されたがノミネートならず。配給:ケチュア・フィルム、Colomaフィルム(仏)、アマゾン・プライム・ビデオ(メキシコ、アメリカ)、公開:ペルー、メキシコ2018年4月、アルゼンチン2019年2月、日本2022年7月、他

映画祭・受賞歴:リマ映画祭2017ペルー部門作品賞、リマ大学映画コンクール2017ペルー作品賞、マル・デ・プラタ映画祭2017正式出品、グアダラハラ映画祭2018イベロアメリカ部門のオペラ・プリマ監督第1作作品賞・撮影賞、アンダー35の監督部門FEISAL賞の3賞、モントリオール先住民映画祭ドキュメンタリー部門Teueikan賞、他2019年のアンデス映画週間、パリ・ペルー映画祭、ウエルバ映画祭などに正式出品された。

キャスト:ロサ・ニナ(妻パクシ)、ビセンテ・カタコラ(夫ウイルカ)

(パクシ役のロサ・ニナとウィルカ役のビセンテ・カタコラ)

ストーリー:海抜5000メートルの高地で暮らす老夫婦は、アイマラ語を喋るのは恥ずかしいと町に行ったきり帰らぬ息子アンテュクを待ちわびている。アイマラの文化と伝統を守りながら、親愛なる太陽神や大地母神パチャママに日々の糧と健康を祈る。ある日のこと、底をつきそうなマッチを買いにリャマを連れて町に下りていったウィルカが夜になっても帰宅しない。雨が降りだすなかパクシもカンテラを手に山を下りていくのだが、留守中に我が子同然の羊と牧羊犬がキツネに食い殺されてしまった。唯一夫婦に残されたリャマ、病魔に襲われたウィルカ、帰らぬ息子を待つパクシに次々と悲劇が襲いかかる。死後における魂の永遠性、無限の時、見捨てられていく親世代の孤独、家族の崩壊が静かに告発される。帰らぬ息子やマッチのメタファーは何か、風光明媚な自然の裏側に隠されているものは何か、ドキュメンタリー手法を多用した政治性の強い重たいフィクション。

〈息子不在〉のメタファーは何か―自伝的なフィクション

A: ドキュメンタリーの手法を取り入れたフィクションですが、監督の自伝的要素が強く、主役ウィルカを80代の母方の祖父ビセンテ・カタコラが演じている。第一条件が「アイマラ語ができる80代以上の人」だった。それでオーディションをしてキャスティングして何人かにリハーサルしてもらったが、直ぐ疲れたと言って休んでしまい撮影どころではなかった。それを見かねた祖父が買って出てくれたというわけです。父方の祖父母は既に亡くなっていた。

(葦笛ケーナを吹くウィルカ)

B: パクシを演じたロサ・ニナも同世代、プロではありませんが、芸術的な素質や社交的な性格から、友人に勧められた。これまで映画館に行ったことがないばかりか映画も観たこともなかったとか。

A: 監督談によると「私が何をすればいいのかよく分からないが、お役に立てると思う」と快諾してくれた。本当に幸運で信じられなかったと語っている。しかしいざ演技の準備を始めてみると、これが容易ならざることで、撮影開始まで6ヵ月以上を要した。

B: 二人とも即興でどんどん演じてしまうので会話が噛みあわず、これは大変と思ったそうですね。

A: 撮影方法をマスターできなかったのは当然ですよね。結果的には二人は多くの美点をもち貢献してくれた。映画をご覧になるとロサ・ニナは皺くちゃですが可愛らしい声をしています。劇中話されているアイマラ語*はボリビアやペルー、チリの一部で使用、200万人の話者がいるそうで、うちペルーは30万人、主に舞台となるプーノ県で話されている。

*ケチュア語と同じくアイマラ語も文字をもたない言語、現在の表記はスペイン語のアルファベットと記号を使用している。ボリビアの1984年に続いてペルーも翌年公用語に認定されている。

(撮影中の監督とロサ・ニナ)

B: プーノ県はペルー南部に位置し、撮影地は標高5000メートルの高地、県都プーノ市は3800メートル、この1000メートルの高低差にプロジェクトは苦しんだ。

A: 監督の父方の祖父母は4500メートルのところに住んでおり、公用語のスペイン語を解さなかった。6歳ごろから休暇には兄弟と祖父母の家に行かされ、1年のうち3~4ヵ月間一緒に過ごし、結果的にアイマラ語ができるようになった。父親も叔父たちも忙しく行くことは稀で、これが〈息子不在〉のテーマになっている。

B: この体験が主人公たちの感じていた寂寥感に繋がり、監督は今では消えてしまった風習や伝統の目撃者になることができた。

A: この映画を作ろうと思ったきっかけは、アンデスの高地を訪れると、子供世代の高齢になった両親の放棄を間近に見ることが多かった。最初こそ年に数回帰郷したが自然に足が遠のいていった。親たちは我が子や孫たちに見捨てられたと感じ、寂しさに苦しんでいた。

B: つまり、この高齢になった親世代を見捨てることが、中心的テーマの一つと言っていい。ウィルカは息子の帰郷を既に諦めているが、パクシはそうではない。

A: 帰郷しない息子は、自分たちの文化遺産を継承できない子供たちのメタファー、それは視聴者であるかもしれません。継承できない子供は、生まれなかった子供と同じです。監督は「アンデスの文化と言語は社会からほとんど評価されていない」と嘆いています。

B: 社会から疎遠になっている人々をサポートする必要があります。監督自身は両親のお蔭で長老たちは尊敬されるべきであり、彼らが知恵袋であることを学びましたが、現在では少数派になっています。

A: ペルーに限らず、若い人にとって年寄りは迷惑な存在とまでは言いませんが重荷になりました。これは世界中に存在している事実です。

山は映画のもうひとりの主人公―パクシが向かう場所

B: 物語はサント・ロメリートの祝いの儀式から始り、夫婦は元気に長生きできるように「災難が遠ざかり、幸運が訪れるよう」に「ここには黄金の捧げもの、ここは銀の神殿です」と歌い踊る。ウィルカの吹くケーナに合わせてパクシが踊る。音楽はこれを含めて2回あるだけです。観客は風の音、小川のせせらぎ、雷鳴、雨や霰の音、炎のはぜる音、リャマや鳥の鳴き声など自然に聞こえてくるもので占められている。

A: この儀式からヨーロッパ大陸からもたらされたカソリックが元からあった宗教と独自に融合していることが知れる。また新しい年の始めには、コカの葉を携えて神聖な丘に登りパチャクティの儀式を行う。肥沃な畑や動物、新年になっても戻ってこない息子の健康を太陽神に祈る。また重要と思われるのがパクシがしばしば見る夢の内容に注目です。二人の咳、ウィルカの苦しそうな荒い息やいびきが伏線になってラストに雪崩れ込んでいく。

(新年の祝いをするウィルカとパクシ)

B: 表層的には淡々と進んでいきますが、実はウィルカはコカの葉を通して前兆を読みとっていた。セリフを追っているだけでは本質が分からない。そして底をつき始めたマッチが大きな転回点になる。

A: マッチはグローバリゼーションの比喩、彼らはかつてはマッチという文明の利器に依存しないで暮らしていた。夫がマッチを買いに下山していくが手に入らず、妻の火の不始末のせいで物語は急展開していく。

B: 自給自足の日常のはずが、既にそうではなかったわけです。

(マッチを買いにリャマと連れ立って下山するウィルカ)

A: またアンデスの文化では、小山には男と女の性別があるということです。山は映画のもう一人の主人公、アンデスの世界観に倣って妻が向かうラストシーンに多くの観客は衝撃をうけると思います。

B: 公開前ですからこれ以上は触れることはできません。

A: 撮影場所を探すのに苦労したと語っていましたが、薄い酸素に慣れているとはいえ、5000メートル以上の高さでの撮影は大きな挑戦だったはずです。風光明媚な美しさは写真向きではありますが、その後ろに何が隠されているかを、私たちは読みとらねばなりません。

(パクシとウィルカが並んだ石積みの象徴的なオブジェ)

(パクシが向かう場所は何処か)

B: 本作には政治的批判をこめたメッセージが随所に見られます。美しい山岳映画、静かな夫婦愛を描いたヒューマンドラマではありません。

A: 先住民をないがしろにする国家への批判です。ペルーは地理的に大きく分けると、首都リマがあるコスタ(12%)、日本人観光客に一番人気のマチュピチュのある高地のシエラ(28%台)、アマゾン川のセルバ(60%)の3つの地形に分類される多文化国家です。コスタ地域に30パーセント以上の国民がひしめいている。プーナという4100メートル以上の高地は、寒冷のため人が暮らすには適しないと言われ、この地域で主にケチュア語とアイマラ語が話されている。若い人は都会に出て、スペイン語とのバイリンガルです。

B: 監督は「ペルーには母語となる言語は約49あるが徐々に消えていってます。国家がその回復を推進し始めたのはここ数年のことで、すると保存の名目で悪用する人が現れ、微妙な問題です」と。

A: 確かにデリケートな問題を抱えていますが、ただ保存すればいいというわけではない。次世代が継承できるようサポートするシステムが必要です。しかし映画のように家族が崩壊しなければ言語も慣習も伝統も残っていくはずです。その家族の存続が難問です。

B: 本作は5年前の作品ということで日本語字幕付ではありませんが、既にYouTube、Netflix、プライムビデオなどで視聴可能です。

A: 管理人はYouTubeスペイン語字幕で鑑賞しましたが、映像を堪能するなら映画はスクリーンに限ります。

◎関連情報◎

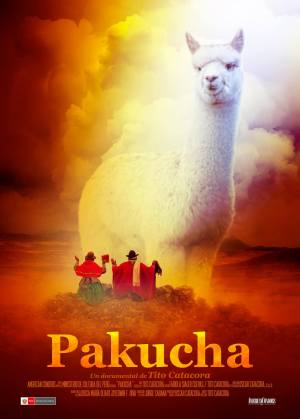

「ペルーコンテンポラリー映画祭~千年の文化が宿す魂の発見」として、インスティトゥト・セルバンテス東京でペルー映画5作の上映会があります(7月15日~16日、日本語字幕付)。オスカル・カタコラの『アンデス、ふたりぼっち』は含まれておりませんが、製作を手掛けた叔父ティト・カタコラのドキュメンタリー「パクチャPakucha」(21、80分)がエントリーされています。アルパカの毛刈りの儀式を追ったものです。パクチャとはアルパカの精霊ということです。本作は夭折した甥オスカル・カタコラに捧げられています。監督は他にオスカルが2007年に撮った中編「El sendero del chulo」(45分、ドラマ)の撮影も手掛けています。

日時:2022年7月16日(土)13:30~14:50

場所:インスティトゥト・セルバンテス東京 地下1階オーディトリアム

*入場無料・要予約

(ありし日のオスカルとティト・カタコラ)

クラウディア・リョサの『悪夢は苛む』*Netflix ― 2021年11月03日 10:35

好き嫌いがはっきり分かれるホラー「救える距離」の不穏

★サンセバスチャン映画祭2021セクション・オフィシアルに初めてノミネートされたクラウディア・リョサの「Distancia de rescate」が、『悪夢は苛む』の邦題でネットフリックスで配信が始まりました。邦題の陳腐さはさておき字幕入りでの鑑賞を喜びたい。フラッシュバックや伏線多様のミックスの隙間を埋める想像力が要求される作品です。しかし不可解で象徴性に満ちていますが、注意深く登場人物の警告を聞き逃さなければ、理解できないというわけではありません。ジャンル的にはサイコスリラー、ホラー・ファンタジーなどと簡単に括れない。というのも形が見えない母性の怖れと不安、生態系の危機、民間療法による魂の転移、やや終末論的な言説もあり、現実と非現実を行ったり来たりするからです。

(クラウディア・リョサ監督、サンセバスチャン映画祭2021フォトコール)

★監督キャリア&フィルモグラフィー、主演者マリア・バルベルデとドロレス・フォンシ、原作者で脚本も手掛けたサマンタ・シュウェブリンについては、以下にご紹介しています。ここでは便宜上ストーリーとキャストを再録しておきます。

*「Distancia de rescate」の紹介記事は、コチラ⇒2021年07月28日

(主演者マリア・バルベルデとドロレス・フォンシ、同上)

キャスト:マリア・バルベルデ(アマンダ)、ドロレス・フォンシ(カロラ)、ギジェルモ・フェニング(アマンダの夫マルコ)、ヘルマン・パラシオス(カロラの夫オマール)、エミリオ・ヴォダノヴィッチ(カロラの息子、少年ダビ)、ギジェルミナ・ソリベス・リオッタ(アマンダの娘ニナ)、クリスティナ・バネガス(民間療法師)、マカレナ・バロス・モンテロ(ニナの保育ママ)、マルセロ・ミキノー(幼児ダビ)

ストーリー:アマンダは家から遠く離れた診療所のベッドで死に瀕していた。少年のダビが傍らで問いかけているが、アマンダは彼の母親ではなく、ダビも彼女の息子ではない。アマンダの時が尽きようとしているので、ダビは記憶すべき事柄を矢継ぎばやに彼女に質問をしている。大人と子供という二つの声が対話しているが、物事をよく知っている声は子供、大人の声は逆に頼りなく不確かである。アルゼンチンの田園地帯の小さなコミュニティを舞台に、汚染された生態系、壊れた精神の不安、待ち伏せしている未知の恐怖、子に対する母の愛の力、親と子を結びつけている細い糸についてが語られる。短編作家サマンタ・シュウェブリンが、初めて上梓した長編小説「Distancia de rescate」の映画化。

<救える距離> が壊れたとき、私たちはどうするか?

A: サンセバスチャン映画祭でワールドプレミアされたのですが、当然の如く批評家の評価は割れたそうです。紙誌の評は概ねポジティブでしたが、なかにはエルパイスのカルロス・ボジェロ氏のように「退屈で全く理解できません」とけんもほろろ、評価は★1つというのもありました。

B: かつて『抱擁のかけら』でアルモドバルと熾烈なバトルを展開した批評家ですね。

A: エルパイスの文化部が団結して彼の味方にまわり監督と大論戦となりました。確かに面白くなかったですが、大手メディアの個人攻撃は慎むべきことです。とにかく二人は犬猿の仲、新作の「Madres paralelas」も、★1つでした。

B: サマンタ・シュウェブリンの2014年に刊行された同名小説の映画化です。

A: 短編作家でこれが長編デビュー作、作品紹介で触れたようにホラー短編集『口のなかの小鳥たち』(15編、Pájaros en la boca)と『七つのからっぽな家』(Siete casas vacias)が翻訳されており、コアな読者がいるようです。長編は前者の1編と繋がっており、海外では短編を推す人が多いようです。リョサ監督は「知人から薦められて読みはじめ、読み終わらないうちに作家に連絡しなければと思った。それからのプロセスが大変でした」と、映画化の経緯を述懐しています。

(サマンタ・シュウェブリンと原作の表紙)

B: 作家はリョサからの手紙を受け取ったとき驚いた。

A: 興味はそそられたが「小説が壊れるかもしれないと感じた。しかしリョサ映画のファンだったので会うことに躊躇いはなかった。いろいろ変更を提案されたとき、変更ではなく改善と思えた。それで4本の手で書くことになった」と、共同執筆の動機を語っている。

B: 監督はバルセロナ、作家はベルリンと地続きで生活していたから都合がよかった。

A: パブロ・ララインと弟のフアン・デ・ディオスの制作会社「Fabulaファブラ」が参画したことで、ロケ地がアルゼンチンではなくチリ南部のプコンとプエルと・バラスになり、コロナ前の2019年にクランクアップしていた。「言語はスペイン語、舞台はラテンアメリカでなければならない」というのが、スクリプトを見せられた米国サイドのメインプロデューサー、マーク・ジョンソンの指示だったそうです。

B: 本作では自然も登場人物の一人です。自然は元来、子供にとっても大人にとっても危険な場所になる可能性があります。

(チリ南部でのロケ、監督と作家、2019年)

A: 迷信と神秘主義が日常と混じりあっている世界が舞台である必要があった。ギリシャ神話では故人の魂を小舟で冥界に運ぶ渡し守はカロンですが、アマンダが遠景で初めて少年を目撃するシーンは小舟に乗ったダビで象徴的でした。映画はカロンのようなシンボリズムを少年に与えています。

B: カロンは老人ですがダビは少年ながらある種の老獪さを感じさせ、実際のところ、その正体はよく分からない。

A: 本作はホラーといってもショッキングなシーンやゾンビが登場するわけではなく、目に見えないが恐ろしい何かです。恐怖は物陰に隠れているが、予想外の形で予想外の場所に現れるとダビの声は警告します。

B: 本作はアマンダの悪夢で始り、彼女と少年の二つのボイスがナレーションとなって進行する。語り手はアマンダ、語らせるのはダビです。

(ダビとアマンダ、フレームから)

A: ダビの声はアマンダの潜在意識の声でしょうか。少年は「どこを見るべきか、どこに注意を払うべきか」しきりに警告している。娘ニナを愛しているアマンダが未知の危険地帯に足を踏み入れてしまったことを視聴者はやがて理解することになる。

B: ホラー映画で母性の問題が提示されるのは珍しい。「救える距離」は母と子の関係だけでなく、地球との関係にもあてはめている。私たちは既にその距離を破ってしまったわけです。

(少年ダビ役のエミリオ・ヴォダノヴィッチ、フレームから)

A: ダビはアマンダと観客に「あなたはそれを見ていますが理解していません」と警告する。ダイズ畑を襲う害虫を殺すための農薬が人間をも殺す。速度の遅い環境劣化は形がないので直ぐには目に見えない。

B: ここではダビの母親カロラの絶望、モンスターに変身してしまった息子についても語られる。

私たちは主人公アマンダの混乱と怖れを共有する

A: 夏のバカンスを愉しむため都会からやってきたアマンダ母子が滞在することになった貸し別荘に、隣人カロラが「この辺りでは水道水が時々飲めなくなる」と、両手に水を張ったバケツを下げてやってくる。二人の出会いはこうして始まる。一見長閑に見える田園地帯に危険が潜んでいることをうすうす感じ始めていたアマンダは、隣人の訪問を喜ぶと同時に不安にかられる。

B: アマンダと親和性を覚えたカロラは「私はニナがダビと遊ぶことを望みなせん。ダビはかつては私の息子でしたが今はそうではない」と、7年前に息子の身におきた異常な体験を語り警告する。

(カロラ役のドロレス・フォンシ、フレームから)

A: 子供たちに何か恐ろしいことが不意にやってくるのを心配しているアマンダは、ニナを救える距離を常に推しはかっている。アマンダはカロラを信じないが、私たちは健常な子供の少なさ、貸し別荘の仲介者ガセルの家で見た足が欠損したイヌ、種馬の突然の死、川に浮かんでいたアヒルの死骸などを見ているので恐怖を共有することになる。

B: ダビの突然の発熱に動転したカロラが運んだ <緑の家casa verde> で施された <移しmigración> の治療のシーンで、視聴者は一挙に幻想の世界に放り込まれる。

(ドロレス・フォンシとマリア・バルベルデ、フレームから)

A: クリスティナ・バネガスが演じた民間療法師が施術した移しとは、ダビの魂を健康な体に移せば、ダビにとりついた毒の一部も魂についていく。ダビの命は二つの体に分かれて生き延びるが、別の息子になってしまう。それでも親としての責任が残るとカロラに説明される。

B: カロラの覚悟が決まらないうちに施術は終わる。ダビの魂と毒が誰に移行したかは分からない。モンスターに変身したダビを母親は以前のように愛せない。

A: ダビの発熱は長靴を失くしたせいで汚染された水溜りに入ったことが原因、彼女は夫の留守中に逃げ出した種馬捜しに気を取られ、子供の安全を二の次にしたことで自分を罰することになる。

B: 湖の対岸にある緑の家にはボートで渡るのも示唆的です。メタファーや謎解きが好みの方に向いている。

A: 総じて本作では父親の不在が顕著で、仕事のせいでアマンダの死後1年経ってから現地を訪れた夫のマルコ(ギジェルモ・フェニング)も、カロラの夫でダビの父親オマール(ヘルマン・パラシオス)の存在も希薄です。マルコはニナが自分の知っていた娘でないことに衝撃を受け、原因を求めて訪ねてくる。ここで熱に浮かされたアマンダに、カロラがニナを緑の家に連れていく許可を求めていたことを視聴者は思い出す。

(恐怖にかられ別荘を離れるアマンダ、モグラの縫いぐるみを抱いたニナ)

B: ニナが魂の一部を転移させ別人となって生きていることを知るわけだが、ニナの魂が誰に転移したかは想像の域を超えない。ダビの可能性もある。

A: 魂をもたない体に移行したとも考えられる。ダビがニナのモグラの縫いぐるみを抱きしめて、マルコの車に乗り込んで笑みを浮かべているシーンは、何を暗示しているのか。

B: アマンダに土地の秘密を告げたカロラが、家族を捨て別の土地に移ったことを知る。映画には初めと終わりがあると思っていると梯子を外される。別々に書かれたエピソードをシャッフルしてから纏めた印象を持ちました。

A: 冒頭のアマンダが本当にいた場所が分かるのは終盤になってからでした。時系列の映画では、フレームに「1週間前」または「3日前」などの説明が流れるから、ここからはフラッシュバックだと一目瞭然です。しかし本作は不親切ですから伏線やメタファーを見逃さないようにしなければならない。

B: 環境への配慮の欠如は緑の惑星を破壊している。カロラの職場が農薬製造会社だったのもやりきれないプロットでした。

A: 管理も制御もできない世界に直面して現れる恐怖の感覚を予測しています。私たちは既に突入しているのかもしれません。「醜悪なこと、悲劇的なこと、そして取り返しのつかないことは、日常ではありふれたことである」と作家は書いている。

クラウディア・リョサの「Distancia de rescate」*サンセバスチャン映画祭2021 ④ ― 2021年07月28日 11:58

サマンタ・シュウェブリンの同名小説「Distancia de rescate」の映画化

(クラウディア・リョサ、主演のマリア・バルベルデとドロレス・フォンシ)

★クラウディア・リョサの長編4作目「Distancia de rescate」(仮題「救える距離」)は、監督初となるNetflix 作品、年内に鑑賞できる可能性が出てきました。リョサ監督は2作目「La teta asustada」がベルリン映画祭2009の金熊賞と国際批評家連盟賞を受賞、一躍国際舞台に躍りでた。日本では同じ年に開催された <2009 スペイン映画祭> に『悲しみのミルク』の邦題で上映された。さらにアカデミー賞外国語映画賞(現在の国際長編映画賞)のペルー初のノミネーション作品となった。当時は未だノーベル文学賞作家ではなかったが、伯父のマリオ・バルガス=リョサの知名度も幸いしたのか国際映画祭で引っ張り凧になった。

(ベルリナーレ2009の金熊を手にしたクラウディア・リョサ監督)

★サンセバスチャン映画祭SSIFFのセクション・オフィシアル部門にノミネートされるのは、「Distancia de rescate」が初めてですが、リョサはSSIFF 2010の審査員を体験している。2006年『マデイヌサ』で長編デビュー、3作目の「No llores, vuela」は英語映画で、原題は「Aloft」でした。本作はマラガ映画祭2014に正式出品されています。そして4作目となる本作でスペイン語に戻りました。リョサはマラガ映画祭2017の特別賞の一つ、現在は <マラガ才能賞―ラ・オピニオン・デ・マラガ> と改称されている <エロイ・デ・ラ・イグレシア賞> を受賞しています。1976年リマ生れ、国籍はペルーですが、2000年からバルセロナに拠点をおいています。キャリア&フィルモグラフィーは既に以下の項でアップしています。

*エロイ・デ・ラ・イグレシア賞&フィルモグラフィーは、コチラ⇒2017年03月16日

*「No llores,vuela / Aloft」の紹介記事は、コチラ⇒2014年04月13日

(エロイ・デ・ラ・イグレシア賞のトロフィーを手にしたリョサ監督)

「Distancia de rescate」(英題「Fever Dream」)

製作:Gran Via Productions / Fabula / Wanda Films

監督:クラウディア・リョサ

脚本:クラウディア・リョサ、(原作)サマンタ・シュウェブリン

音楽:ナタリエ・ホルト

撮影:オスカル・ファウラ

編集:ギジェルモ・デ・ラ・カル

キャスティング:ロベルト・マトゥス

プロダクション・デザイン:エステファニア・ラライン

セット・デコレーション:アゴスティナ・デ・フランチェスコ

衣装デザイン:フェリペ・クリアド

メイクアップ:マルガリタ・マルチ

製作者:マーク・ジョンソン、トム・ウィリアムズ、(エグゼクティブ)サンドラ・エルミダ、ケン・メイヤー、ナターシャ・セルヴィ、(共同)フアン・デ・ディオス・ラライン、パブロ・ラライン、(ライン)エドゥアルド・カストロ

データ:製作国ペルー=スペイン=チリ=米国、スペイン語、2021年、ミステリー・ドラマ、93分、撮影チリ、期間2019年1月から3月、Netflix オリジナル作品

映画祭・受賞歴:サンセバスチャン映画祭2021コンペティション部門ノミネーション

キャスト:マリア・バルベルデ(アマンダ)、ドロレス・フォンシ(カロラ)、ギジェルモ・フェニング(アマンダの夫マルコ)、ヘルマン・パラシオス(カロラの夫オマール)、エミリオ・ヴォダノヴィッチ(カロラの息子、少年ダビ)、ギジェルミナ・ソリベス・リオッタ(アマンダの娘ニナ)、クリスティナ・バネガス(民間療法師)、マカレナ・バロス・モンテロ(幼女のママ)、マルセロ・ミキノー(幼児ダビ)

ストーリー:アマンダは家から遠く離れた病院のベッドで死に瀕していた。少年のダビがかたわらに付き添っている。アマンダは彼の母親ではなく、ダビも彼女の息子ではない。彼女の時が尽きようとしているので、少年は記憶するため矢継ぎばやに女性に質問をしている。アルゼンチンの片田舎の共同体を舞台に、壊れた精神の不安、待ち伏せしている未知の恐怖、子に対する母の愛の力、親と子を結びつけている細い糸についてが語られる。短編作家サマンタ・シュウェブリンが、初めて上梓した長編小説「Distancia de rescate」の映画化。

★2018年、Netflix が2021年中に配信予定の70作の一つとして本作を選んだ。原作「Distancia de rescate」(2014年ペンギンランダムハウス刊)は、2015年にティグレ・フアン文学賞*を受賞している。母と子の間に広がる暗い隔たり、母と子を繋ぐピーンと張った糸、母子関係の暗闇は、作家が最も頻繁に取り上げるテーマということです。物語の舞台はアルゼンチンの地方の静かなコミューンであるが、実際の撮影はラライン兄弟の制作会社「Fabula」の参加でチリで行われた。主人公のアマンダとカロラ(小説ではカルラ)の目を通して、母性に包囲されている共同体の恐怖を掘り下げる。

*1977年に創設されたスペイン語で書かれた作品に与えられる文学賞、賞名ティグレ・フアンは、オビエド出身の作家ラモン・ぺレス・デ・アヤラ(1880~1962)の小説 ”Tigre Juan y El curandero de su honra” からとられている。

★キャスト紹介:

〇アマンダ役のマリア・バルベルデ(マドリード1987)のキャリア&フィルモグラフィーについては、既にチリの監督アンドレス・ウッドの「Araña」(19、『蜘蛛』ラテンビート)、マリア・リポルのロマンティック・コメディ「Ahora o nunca」(15、『やるなら今しかない』Netflix)で紹介済みです。私生活では、2017年にベネズエラの指揮者グスタボ・ドゥダメルと結婚した。

*『蜘蛛』の紹介記事は、コチラ⇒2019年08月16日

*『やるなら今しかない』の紹介記事は、コチラ⇒2015年07月14日

〇カロル役のドロレス・フォンシ(アルゼンチンのアドログエ1978)のキャリア&フィルモグラフィーについては、サンティアゴ・ミトレの「La Patota」(15『パウリーナ』ラテンビート)と「La cordillera」(17『サミット』同)で紹介しています。ミトレ監督とは『パウリーナ』撮影中は恋人関係だったが、完成後に結婚した。セスク・ゲイの『しあわせな人生の選択』(16)では、リカルド・ダリンの従妹役を演じた。

*『パウリーナ』の紹介記事は、コチラ⇒2015年05月21日

*『サミット』の紹介記事は、コチラ⇒2017年05月18日

(マリア・バルベルデとドロレス・フォンシ、2019年2月)

〇マルコ役のギジェルモ・フェニング(アルゼンチンのコルドバ1978)は、俳優、監督、脚本家。1998年俳優デビュー、映画、TVシリーズを含めると83作に及ぶ。代表作としては、カンヌ映画祭2013に出品されたルシア・プエンソの「Wakolda」(『ワコルダ』ラテンビート)で、アルゼンチン・アカデミー賞の助演男優賞、アルゼンチン映画批評家連盟賞2014助演男優銀のコンドル賞を受賞、フリア・ソロモノフの「Nadie nos mira」でトライベッカ映画祭2017のインターナショナル部門の審査員男優賞などを受賞している。イサベル・コイシェのTVシリーズ「Foodie Love」(19、8話、HBO Europe配信)主演でスペインのファンを獲得している。監督作品としては、ミトコンドリア病(全身の筋肉疾患や心臓機能低下)の兄弟ルイス(愛称カイ)を主人公にしたドキュメンタリー「Caito」(短編04、長編12)を撮っている。

(『ワコルダ』でカンヌ入りしたギジェルモ・フェニング)

(「Nadie nos mira」で審査員男優賞を受賞したフェニングと

フリア・ソロモノフ監督、トライベッカ映画祭2017授賞式)

〇少年ダビ役のエミリオ・ヴォダノヴィッチは、エドゥアルド・ピント&フェルナンダ・リベイスのホームドラマ「Natacha, la pelicura」(17)でデビュー、ミゲル・コーハンのスリラー「La misma sangre」(19)でドロレス・フォンシと共演している。

★原作者サマンタ・シュウェブリンは、1978年ブエノスアイレス生れの小説家、ブエノスアイレス大学で現代芸術論を専攻した。現在はベルリン在住。短編集「Pájaros en la boca」(2010年刊)が、『口のなかの小鳥たち』の邦題で翻訳されており(2014年)、解説によると「Distancia de rescate」はその一部と繋がっているということです。少年ダビが女性アマンダに質問するという対話形式で始り、大人と子供という二つの好奇心旺盛な声が対話している。物事をよく知っている声は大人でなく子供、大人は逆に無邪気である。少年は女性と話しているのだが、同時に私たちにも語りかけて読み手を不安にさせる。アマンダはどうして幼い娘のニナから切り離され、自分が死の床にあるのか理解できないので、記憶を辿り始める。他に「Siete casas vacias」(15)が『七つのからっぽな家』として翻訳されている。

(小説「Distancia de rescate」の表紙と作家)

*追加情報:『悪夢は苛む』の邦題で、2021年10月13日よりネットフリックスで配信開始。

セクション・オフィシアル作品*マラガ映画祭2021 ⑥ ― 2021年05月13日 11:50

★前回に続いてセクション・オフィシアル作品の紹介。5月11日にはマラガ映画祭の最高賞マラガ―スール賞にアレハンドロ・アメナバルの発表があり慌ただしくなってきました。開幕まであと3週間となりましたので作品列挙を優先して、その後時間が許す範囲で作品紹介をいたします。メキシコからはオスカー監督アルフォンソ・キュアロンの実弟カルロス・キュアロンの長編第3作となるブラック・コメディ「Amalgama」がノミネートされています。

*セクション・オフィシアル*

③「Destello bravío」(英題「Mighty Frash」)スペイン 2021年

製作:Tentación Cabiria / Eddie Saeta

協賛:バダホス地方自治体、カセレス地方自治体、エストレマドゥーラ女性協会、

エストレマドゥーラ農村基金、エストレマドゥーラ・チャンネル、他

監督・脚本:アイノア・ロドリゲス(マドリード1982)

製作者:ルイス・ミニャロ、(エグゼクティブ)アイノア・ロドリゲス

撮影:ウィリー・ハウレギ

編集:ホセ・ルイス・ピカド

キャスト:グアダルペ・グティエレス、カルメン・バルベルデ、イサベル・マリア・メンドサ、

(アイノア・ロドリゲス監督)

解説:過疎化の進む南スペインの小さな町の女性たちは、特別なことは何も起こらない日常の無関心と、自分たちは幸せであると信じこんでいる場所から解放されたいと願っている。イサ、シタ、マリアの3人の中年女性を焦点にして、美しさの探求と子供のころの憧れが語られる。悪の根源としての家父長制と押しよせるグローバリゼーション、人々が自分の存在の意味を見つけるための寓話。アマチュアの女優を起用して、ドキュメンタリーの手法を採用している。長編デビュー作。

*ロッテルダム映画祭2021セクション・オフィシアルのタイガー部門上映(2月2日)、メキシコのFicuname映画祭(3月26日)上映、ミステリアス・ドラマ、98分、ティエラ・デ・バロスで撮影。後日作品&監督紹介予定。

(孤独を抱えた女性たちがスイーツを味わいながら恐怖を語る。映画から)

④「Las mejores familias」ペルー=コロンビア合作 2020年

製作:El Caivo Films / Dynamo

監督:ハビエル・フエンテス=レオン

キャスト:タティアナ・アステンゴ(ルスミラ)、ガブリエラ・ベラスケス(ペタ)、グラシア・オラヨ(カルメン)、グラパ・パオラ、ジェリー・レアテギ、ソニア・セミナリオ、ジョバンニ・Ciccia、セサル・リッター、マルコ・スニノ、ロベルト・カノ、バネッサ・サバ、ヒメナ・リンド、他

解説:ルスミラとペタの姉妹は、ペルーの貴族階級のアリシアとカルメンの家で使用人として働いている。彼女たちはファミリーの一員と見なされていた。或る日のこと、町なかでは暴力的な抗議行動が起きているさなかに誕生会が開かれた。ファミリーのメンバー全員がお祝いに集まった。両方のファミリーによって長らく封印されていた秘密が明らかになると、完璧だったはずの貴族階級の世界が泡のように永遠に砕け散った。ペルー社会の構造上の問題、階級主義や人種差別に取り組んだブラック・コメディ。

(誕生会に集まった二つの家族)

監督紹介:ハビエル・フエンテス=レオンは、1968年ペルーのリマ生れ、監督、脚本家、製作者。大学では医学を専攻、映画はロスアンゼルスのカリフォルニア芸術学院で学んだ。デビュー作「Contracorriente」(09)は、サンセバスチャン映画祭2010で新人監督に贈られるセバスティアン賞、サンダンスFF、マイアミ各映画祭観客賞を含む50以上の映画祭で受賞、ゴヤ賞2011ノミネート、オスカー賞2011のペルー代表作品に選ばれている。東京国際レズビアン&ゲイ映画祭で『波に流れて』の邦題で上映された。主役を演じたのがタティアナ・アステンゴ、第2作アクション・スリラー「El elefante desaparecido」(14)にもバネッサ・サバと出演している。トロントFFを皮切りに映画祭巡りをした。本作のブラック・コメディが第3作目になる。他にコロンビアを舞台にしたゲリラをテーマにしたTVシリーズ「Distrito salvaje」(18,6話)を手掛けている。

(ローマ映画祭2020でのフォトコール、10月17日)

⑤「Amalgama」メキシコ 2020年

製作:Besos Cosmicos / 11:11 films / LOKAL

監督:カルロス・キュアロン

脚本:カルロス・キュアロン、ルイス・ウサビアガ

撮影:アルフレッド・アルタミラノ

編集:ソニア・サンチェス

製作者:フアンチョ・カルドナ、マノロ・カルドナ、カルロス・キュアロン、(エグゼクティブ)フランシスコ・カルドナ、ホルヘ・ロンバ

キャスト:マノロ・カルドナ(ホセ・マリア・チェマ・ゴメス医師)、ミゲル・ロダルテ(ウーゴ・ベラ医師)、トニー・ダルトン(サウル・ブラボ医師)、スティファニー・カヨ(エレナ・ドゥラン医師)、フランシス・クルス(アベリノ・マガニャ医師)、アレハンドロ・カルバ(オマル)、ヒメナ・エレラ(タマラ)、他

(悩み多き4人の歯科医)

解説:ゴメス、ベラ、ブラボ、ドゥランの4人の歯科医は、メキシコ有数のリゾート地リビエラ・マヤで開催される歯科学会で偶然出会うことになる。彼らは彼女に惹きつけられるが、彼女は胸中に何か問題を抱えているようだった。もっとも全員がそれぞれの痛みから逃れようとしていた。こうしてカリブの小さな島で、嫉妬、妬みなど、理性を失った週末を一緒に過ごした彼らは、それぞれの人生に深い傷あとを残すことになる。

*第18回モレリア映画祭2020正式出品(10月31日上映)

監督紹介:カルロス・キュアロン(クアロン)1966年メキシコシティ生れ、監督、脚本家、製作者。メキシコ国立自治大学で英文学を専攻した。TV、映画、舞台の脚本家としてスタート、実兄アルフォンソの長編デビュー作「Sólo con tu pareja」(91)を共同執筆、アリエル賞脚本賞を揃って受賞した。同じくアルフォンソの『天国の口、終りの楽園』(01「Y tu mamá también」)で脚本をコラボしている。他にホセ・ルイス・ガルシア・アグラスの「El misterio del Trinidad」(03)の脚本、カルロス・マルコヴィッチのドキュメンタリー「¿ Quién diablos es Juliette ?」(97)を監督とコラボしている。監督長編デビュー作『ルド and クルシ』は、『天国の口、終りの楽園』でブレークしたガエル・ガルシア・ベルナルとディエゴ・ルナのコンビを起用して大ヒット、アリエル賞8部門ノミネーション、メキシコ映画史上第3位となる興行成績を打ち立てた。

(GG・ベルナルとディエゴ・ルナに挟まれたカルロス・キュアロン監督)

*以下に短編・TVシリーズを除く監督作品を列挙すると、

2008「Rudo y Cursi」(『ルド and クルシ』)監督、脚本、

ニューポートビーチ映画祭2009観客賞受賞、

2013「Besos de Azúcal」監督、脚本(ルイス・ウサビアガとの共同執筆)、

ファンタスポルト2014監督賞受賞

2020「Amalgama」監督、脚本、製作

ペルーのベガ兄弟の「La bronca」*サンセバスチャン映画祭2019 ⑭ ― 2019年08月23日 17:19

ホライズンズ・ラティノ第4弾――ペルー映画「La bronca」

★去る8月21日閉幕した第23回リマ映画祭PUCPでダニエル&ディエゴ・ベガ兄弟の3作目「La bronca」が、ペルー映画批評家協会APRECI賞を受賞しました。トロフィーはダニエル・ベガ監督とホルヘ・ゲーラが登壇してトロフィーを受け取りました。2014年に第2作「El mudo」が受賞して以来2回目となります。他にロドリゴ・パラシオスが主演男優賞、ペルー映画に与えられる文化省賞の第3席を受賞しました。ベガ兄弟のデビュー作「Octubre」は、カンヌ映画祭2010「ある視点」に出品され、いきなり審査員賞を受賞しました。同年のサンセバスチャン映画祭にも出品されたこともあってか、ラテンビートLBFF 2010に『10月の奇跡』として上映される予定でしたが、理由は分かりませんが土壇場で取り止めになったのでした。偶然赤ん坊を拾ったことで人生が一変してしまう独り身の質屋を営む中年男の話でした。では、二人が共同監督した第3作目「La bronca」を紹介します。

(トロフィーを披露する、ダニエル・ベガ監督と主演のホルヘ・ゲーラ、リマ映画祭にて)

(主演男優賞受賞のロドリゴ・パラシオス)

「La bronca」(「The Clash」)

製作:Maretazo Cine(ペルー)/ Tondero Films(同)/ 1976 Productions(カナダ)/

Día Fragma Fábrica de Películas(コロンビア)

監督・脚本:ダニエル・ベガ・ビダル、ディエゴ・ベガ・ビダル

撮影:ディエゴ・ロメロ・スアレス=ジャノス(リャノス)

録音:パブロ・ビジェガス(ビリェガス)

美術:マキシム・ノルマンド

編集:マルティン・グティエレス

製作者:ニコラス・Comeau(1976 Productions)、ダニエル・ガルシア(Día Fragma Fábrica de Películas)、ミゲル・ヴァリャダレス(Tondero Films)、ベガ兄弟(Maretazo Cine)

データ:製作国ペルー=コロンビア、スペイン語・英語、2019年、102分、製作発表2016年8月、2017年初めクランクイン

映画祭・受賞歴:第23回リマ映画祭2019正式出品、APRECI賞・ペルー文化省賞3席、主演男優賞受賞。第67回サンセバスチャン映画祭2019「ホライズンズ・ラティノ部門」出品

キャスト:ホルヘ・ゲーラ(ロベルト)、ロドリゴ・パラシオス(父親ボブ・モントーヤ)、ロドリゴ・サンチェス・パティニョ、イザベル・ゲラール、シャーロット・オービン、サンドリーヌ・ポワリエ=アラール Sandrine Poirier-Allard、ルナ・マセド

ストーリー:1990年始初頭のペルーは政治的混乱に陥っていた。アルベルト・フジモリが軍と警察の支持のもと、国会を解散させるためにアウトゴルペを画策していたからだ。18歳になるロベルトは人生に行き詰っていた。何年も前に無秩序なペルーを捨て、カナダのモントリオールに移住した父親ボブ・モントーヤを頼って故郷を後にする。父親はカナダ人の新しい家族と暮らしていた。誇り高い父親は、自身の先入観から北米人が理想とする考えを息子にも強要した。父と子の再会は、逃れられない激しさをもって永遠に結ばれるだろう。90年代初頭、ペルーに吹き荒れた恐怖、苦悩、痛み、裏切りは、多くのペルー人のディアスポラを生んだ。カナダで撮影された最初のペルー映画。 (文責:管理人)

(ロベルト役のホルヘ・ゲーラ、映画から)

カナダで撮影された最初のペルー映画「La bronca」

★ダニエル・ベガによると「この物語は泡のように暮らしている中流階級の家族に焦点を合わせている」と語っている。キャストの大多数は、主演者ロドリゴ・パラシオス、ホルヘ・ゲーラを含めてペルー人を起用、言語はスペイン語と英語、カナダで撮影された最初のペルー映画。舞台となるモントリオールはフランスから移住してきた人が多く、公用語は英語とフランス語、従ってキャストにもフランス映画またはTVシリーズに出ている俳優が目に付く。

(カナダの新しい家族)

★デビュー作「Octubre」は上記の他、カルタヘナFF監督賞、マル・デ・プラタFFラテンアメリカ作品賞、オデッサFF審査員特別賞などを受賞している。2作目となる「El mudo」は、サンセバスチャン映画祭の「Cine en Construcción 23」作品、BAFICI FFの監督賞、ロカルノFFに出品され、主演のフェルナンド・バシリオが男優賞を受賞するなどしている。他に第3作の製作資金のため、共同で米国TVシリーズ「El Chapo」(2017、4話のみ)の脚本執筆と監督を手掛けている。エル・チャポとはメキシコの実在の麻薬密売者の綽名、Netflix で配信された。他にダニエル・ベガは単独でコメディ「Intercambiados」(19)を撮っている。短編、ドキュメンタリーなど。

(左からディエゴ、ダニエルのベガ兄弟、2014年「El mudo」がAPRECI賞を受賞)

◎8月21日、ペルラス部門に10作が追加されました。日本からも是枝裕和監督の「La vérité / The Truth」、邦題『真実』で10月11日公開が決まっています。もう1作が100億円突破の新海誠監督のアニメーション『天気の子』が選ばれていました。他にパブロ・ララインの「Ema」と、初めてチロ・ゲーラが英語で撮った「Waiting for the Barbarians」が含まれています。

◎次回はホライズンズ・ラティノ部門は小休止して、8月19日に発表になった二人目のドノスティア賞(栄誉賞)を受賞することになったギリシャ出身の主にフランスで活動している監督コスタ・ガヴラスについてアップします。

「監督週間」にペルー映画*カンヌ映画祭2019 ⑤ ― 2019年05月01日 20:21

メリナ・レオンの「Canción sin nombre」は80年代の実話に基づく

★4月23日、第51回「監督週間」のノミネーション発表がありました。今年からディレクターがイタリアのパウロ・モレッティに変わりました。ノミネーションも24作と増え、うち16作が長編デビュー作です。スペイン語映画ではペルーのメリナ・レオンのデビュー作「Canción sin nombre」(「Song Without Name」スイス合作)と、アルゼンチンのアレホ・モギジャンスキイの「Por el dinero」(「For the Maney」)がノミネートされました。共にワールドプレミアです。先ずはレディファーストとして前者からご紹介。「監督週間」のオープニングは5月15日。

★メリナ・レオンの「Canción sin nombre」は、1988年リマで実際にあった乳児誘拐事件にインスパイアされて製作されました。ペルーの1980年代は、政治経済のみならず社会全体が長い内戦状態でした。この時代を背景にしたペルー映画は数多く、例えばクラウディア・リョサの『悲しみのミルク』(09金熊賞受賞作品)や、当ブログ紹介のバチャ・カラベド&チノン・ヒガシオンナ監督の「Perro guardián」(14)他、内戦の瑕をテーマにした映画が多い。

*「Perro guardián」の紹介記事は、コチラ⇒2014年09月04日

「Canción sin nombre」(「Song Without Name」)

製作:Bord Cadre Films / La Vida Misma Films / Mgc Marketing / Torch Films

監督:メリナ・レオン

脚本:メリナ・レオン、マイケル・ホワイト

編集:マヌエル・バウアー

撮影:インティ・ブリオネス

音楽:パウチ・ササキ

美術:ギセラGisela・ラミレス

録音:オマル・パレハ

キャスティング:ルス・タマヨ

製作者:ティム・ホッブズ、Ori Dav Gratch、メリナ・レオン、ヘスス・ピメンテル

データ:製作国ペルー=スイス、言語スペイン語・ケチュア語、スリラードラマ、モノクロ、撮影地ビリャ・エル・サルバドール、リマ中心街、イキトス。2014年長編映画プロジェクト・ナショナル・コンクール優勝、ニューヨークのジェローム基金、グアダラハラ共同マーケット、クラウドファンディングで製作資金を得て製作された。

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2019「監督週間」正式出品、

キャスト:パメラ・メンドサ(ヘオルヒナ・コンドリ)、トミー・パラガ(記者ペドロ・カンポス)、ルシオ・ロハス(レオ)、マイコル・エルナンデス(イサ)、ルス・アルマス(マルタ)、他

ストーリー:1988年アンデス出身のヘオルヒナは、リマのサン・ベニト・クリニックで女の子を出産するが、娘の姿は突如消えてしまい誘拐されたことを知る。必死で探すうちある新聞社のジャーナリストのペドロ・カンポスに出会うことができ、彼は娘の捜索を引き受けてくれる。1980年代のペルーは内戦のさなかで社会はカオス状態であった。実際にリマで起きた乳児誘拐事件にインスパイアされて製作された。

★公式サイトに製作国が「ペルー、スイス」だが、ペルーでの紹介記事では「ペルー、米国、スペイン、メキシコ」、IMDbでは「ベル―、米国」と若干食い違う。メインの制作会社Bord Cadre Films の本社はジュネーブにあり、最近のラテンアメリカ諸国映画に力を注いでいる。クリスティナ・ガジェゴ&チロ・ゲーラ『夏の鳥』、アマ・エスカランテ『触手』、カルロス・レイガーダス『われらの時代』、スペイン映画ではイサ・カンポ&イサキ・ラクエスタ『記憶の行方』など話題作に出資している。

★ニューヨークの制作会社 Torch Filmsはドキュメンタリーを得意とし、ドラマではアントニオ・メンデス・エスパルサの『ヒア・アンド・ゼア』などメキシコとの合作映画に出資しており、メインプロデューサーのティム・ホッブズは本作も手掛けている。もう一人のOri Dav Gratchは監督の短編「El Paraíso de Lili」がニューヨーク映画祭2009で上映されたときに知り合ったプロデューサーで、ホッブズ同様『ヒア・アンド・ゼア』を手掛けている。本作には米国の資金が入っていることは明らかです。ヘスス・ピメンテルはメキシコの製作者、Mgc Marketingはスペイン、La Vida Misma Filmsはメリナ・レオン監督が出資先が見つからない「Canción sin nombre」のために2012年に設立した。

★監督によると「ヘオルヒナ・コンドリは、貧しい移民で身寄りのない女性だったが、アーティストでファイターだった」と語っている。ヘオルヒナ役のパメラ・メンドサとレオ役のルシオ・ロハスは初出演、ジャーナリスト役のトミー・パラガは「El Paraíso de Lili」、マリアネラ・ベガの短編「Payasos」(09、20分)、スペインからはマイコル・エルナンデスが出演、サルバドル・カルボの『1898:スペイン領フィリピン最後の日』、アルバロ・フェルナンデス・アルメロの『迷えるオトナたち』などに出演、マルタ役のルス・アルマスもスペイン女優、オスカル・サントスの『命の相続人』(10)、ホルヘ・ナランホの「Casting」(13)ではマラガ映画祭「銀のビスナガ助演女優賞」をグループで受賞している。

(ヘオルヒナ役のパメラ・メンドサと新聞記者役のトミー・パラガ)

(本作撮影中のメリナ・レオン監督)

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★リマ大学で映画&ビデオを学び、その後2009年ニューヨークのコロンビア大学映画監督科の修士号を取得する。監督、脚本家、製作者、編集者。コロンビア大学卒業後もニューヨークに留まって、アンダーグラウンドのアーティストたちとのコラボ、『エル ELLE』のようなモード雑誌のイベントを手掛けた。リマに戻ってからは、グーグルが支援するユニセフのためのビデオを製作、2012年制作会社「La Vida Misma Films」を設立、長編デビュー作「Canción sin nombre」を製作する。本作で音楽を担当した日系ペルー人パウチ・ササキとの共同監督で「Sho」というドキュメンタリーを企画中。パウチ・ササキは作曲家フィリップ・グラスに師事しているヴァイオリニスト、カーネギー・ホールでの演奏経験をもち来日もしている。現在は主にアメリカで活躍中。前述のバチャ・カラベド&チノン・ヒガシオンナの「Perro guardián」の音楽も手掛けている。

(パウチ・ササキとフィリップ・グラス)

★「Una 45 para los gastos del mes」と「El Paraíso de Lili」がConacine(ペルーの文化省主催)によって最優秀短編賞を受賞した。特に後者はニューヨーク映画祭2009に正式出品され受賞歴多数。うちサンパウロ短編映画祭ラテンアメリカ部門で短編賞を受賞している。

2000「Una 45 para los gastos del mes」短編

2007「Girl with a Walkman」短編、監督・脚本・製作

2009「El Paraíso de Lili」短編、モノクロ、監督・脚本・製作

2019「Canción sin nombre」本作

追加情報:『名もなき歌』の邦題で劇場公開になりました。

東京はユーロスペース、2021年7月31日(土)~

バーニー・エリオット”La deuda”*マラガ映画祭2015 ⑥ ― 2015年04月19日 23:28

第4弾“La deuda”のテーマは「金と権力と貧困」

★“La deuda”のオリジナル・タイトルは“Oliver’s Deal”、言語は英語ですが、既にスペイン公開が5月15日に決定しているらしく吹替え版で見ることになるようです。マラガ映画祭はサンセバスチャンやシッチェスのような国際映画祭ではなくスペイン語映画に特化しているので、監督がアメリカ人、オリジナル版が英語というのは珍しいケースだと思います。前回に続いて本作も長編デビュー作、新人監督にしては大物俳優を揃えることができました。監督の興奮ぶりはキャスト紹介の監督コメントに入れました。

“La

deuda”(“Oliver’s Deal”) バーニー・エリオット 2014 西=米=ペルー

スリラー 99分

製作:Arcadia Motion Pictures(西) / Atlantic Pictures(米) / Viracocha Films(ペルー) / 他

監督・脚本:バーニー・エリオット

キャスト:スティーヴン・ドーフ(オリバー)、アルベルト・アンマン(リカルド・シスネロス)、カルロス・バルデム(ルーベン・カラベド)、デヴィッド・ストラザーン(ネイサン)、ブルック・ラングトン(ケイト)、ルチョ・カセレス(セロン医師)、ハビエル・バルデス(セニョール・ロペス)、ヘスス・アランダ(マリオ)、ニディア・ベルメホ(ロシオ)、リリアナ・トルヒーリョ(サンドラ)、デルフィナ・パレデス(グロリア)、パコ・バレラ(刑事)他

(左から、S.ドーフ、A.アンマン、C.バルデム、D.ストラザーン スペイン語版ポスター)

解説:異なった二つの国アメリカとペルー、国際金融取引を背景に異なった階級に属する男たち、一攫千金を夢見るハゲタカたちが激しく交錯する骨太な政治ドラマ。オリバーは野心満々のアメリカの実業家、彼の昔からの友人ペルー人のリカルドと一緒にある契約をまとめるつもりである。二人はかつてペルー政府が住民と交していた古い今では忘れられてしまっているある負債を悪用する計画を立てる。オリバーとリカルドは、ペルー山地の村パンパカンチャの土地が思いがけずかなり価値があることに気づく。しかしそこに農民たちの厳格な族長と大土地所有者のカラベドが立ちはだかることになる。二人ともそれぞれ自身の計画を持っていたからだ。

(オリジナル版“Oliver’s Deal”のポスター オリバー役のS.ドーフ)

*監督紹介&フィルモグラフィー*

★バーニー・エリオット Barney Elliott:2000年5月、サンフランシスコ大学メディア・コミュニケーションを卒業、その後イギリスに渡り、2003年に「ロンドン・フィルム・スクール」修士課程映画監督科を卒業。卒業後、The Art and Technique of Filmmakingで働く。監督、製作者、カメラ技師、編集者としてフィルムとビデオ両方のフォーマットづくりに取り組んだ。フィルム・スクール時代からフリーランスの編集者としてコマーシャル、ドラマ、ドキュメンタリーを手掛けており、ロンドンで仲間と共同でプロダクションAgile Films Ltd. を設立する。

*2006年、短編デビュー作となる“True Colours”(2007、英語)製作のためAgile Films Ltd.を離れる。本作は2007年1月のアンジェ映画祭(仏)で短編監督第1作に与えられる特別審査員賞を受賞する。その後90あまりの映画祭で上映、数々の受賞を果たす。「若手監督のパライソ」と称されるカンヌ映画祭の資金援助財団「シネフォンダシオン」に選ばれ、パリに5ヵ月間(2007年10月~翌年2月)滞在して“La deuda”の脚本を書くことができた。その他、ペルーで短編“Ultimo recurso”(2010、西語、9分)を撮る。バーニーは妻子と2009年10月よりペルーのリマで暮らしている。妻のバレリア・ルイスValeria Ruiz Elliott はペルーの若手監督の一人。

★トレビア

*スペイン公開は、最初4月24日とアナウンスされていましたが、配給元Alfa Picturesの関係で5月15日に変更になりました。これもあくまで予定です。

*撮影はニューヨーク、ペルーの首都リマと中央高地にあるワラス州(Huaraz / Waraq ケチュア語で‘夜が明ける’)で行われた。美しいワラスの風景も一つの見どころのようです。

*映画製作も御多分にもれず多国籍企業化して久しいが、アメリカとペルーの接点がなかなか見えてこなかったのですが、奥さんがペルーでも注目の若手監督の一人バレリア・ルイスと分かってやっと繋がりました。彼女のほうが人生においても監督としても先輩です。いずれ当ブログにも登場させる機会がくると思います。ペルーは映画後進国と言えますが、若手が欧米の映画学校に学びに出掛けており、サンセバスチャン映画祭でも高評価の作品が上映されるようになっています。このバーニー=バレリアのカップルも出会いはヨーロッパでした。

*キャスト紹介*

◎オリバー役のスティーヴン・ドーフ Stephen Dorff は、1973年ジョージア州アトランタ生れのアメリカの俳優。1985年デビュー、1994年イアン・ソフトリーの『バック・ビート』に主役スチュアート・サトクリフに抜擢される。1998年スティーヴン・ノリントンの『ブレイド』で悪役を演じた。吹替え版で放映もされ、DVDも発売されている。

*エリオット監督談「私の長編デビュー作に彼のような俳優が出演してくれたなんて本当にラッキーの一言です。電話で何度も打ち合わせに応じてくれ、私にチャンスを与えてくれた」

◎リカルド役のアルベルト・アンマン Alberto Ammann は、1978年アルゼンチンのコルドバ生れ、俳優。ダニエル・モンソンの『プリズン211』の新任看守役でゴヤ賞2010の新人男優賞を受賞した。生後1ヵ月で家族と共に軍事独裁を逃れてスペインに亡命する。父ルイス・アルベルト・アンマンはジャーナリスト、政治家で作家でもあり、民主化なった1982年帰国する。しかし数年後勉学のためスペインに戻り、フアン・カルロス・コラッサの演劇学校で俳優としての演技を学んだ。2008年TVシリーズ“Plan America”に出演、映画デビューは前述の『プリズン211』、他にキケ・マイジョの『EVA エヴァ』(ラテンビート2012上映)、ダニエル・カルパルソロの“Invasor”(12)など。

◎カラベド役のカルロス・バルデム Carlos Encinas Bardem は、1963年マドリード生れ、俳優、脚本家、作家。女優ピラール・バルデムと父ホセ・カルロス・エンシナス(1995没)の長男、オスカー俳優ハビエルは弟。1955年カンヌで国際批評家連盟賞を受賞した『恐怖の逢びき』の監督フアン・アントニオ・バルデムは伯父(2002没)。マドリード自治大学で歴史学を専攻。小説を既に数冊出版しており、1999年、“Muertes

Ejemplares”でナダル賞の審査員特別メンションを受けている。2010年にダニエル・モンソンの『プリズン211』(2009)のアパッチ役で助演男優賞にノミネート、同作でスペイン俳優組合賞、シネマ・ライターズ・サークル賞、他を受賞しています。

*本作についての記事はコチラ⇒2014年2月2日

*エリオット監督談「スペインにルーベン・カラベド役を探しに出掛けたとき、何人かに接触した。その後カルロスに会い、5分後にはもう彼に決めていた。魅力的なだけでなくポジティブでカラベドにぴったりだったし、何よりも役柄の理解が素早かったからね」

◎ネイサン役のデヴィッド・ストラザーン David Strathairn は、1949年サンフランシスコ生れのアメリカの俳優。1997年カーティス・ハンソンの『L.A. コンフィデンシャル』で脇役だが渋い演技を披露した。毎年一度はどこかで放映されていますね。2005年『グッドナイト&グッドラック』でベネチア映画祭ベスト男優賞を受賞、オスカー賞にもノミネートされた。

*エリオット監督談「カメラを前にしてもステージに立っても動じないのは、もはや語り草になっているけれど、何よりも高潔で親切、少しも偉ぶらない謙虚な紳士です」

モントリオール映画祭2014*ノミネーション⑥ ― 2014年09月04日 12:00

★最後がペルー映画、サイコ・スリラーの要素をもつ政治サスペンス、ジャーナリストのリカルド・ウセダの“Muerte en el Pentagonito”に着想を得て製作された。共同監督の二人はともに本作がデビュー作。話題の焦点は、新人監督より主役を演じたベテラン俳優‘Cachin’ことカルロス・アルカンタラにあるようです。ショーマンとしてテレビ界で活躍しています。

ワールド・コンペティション部門(続き)

“Perro Guardián”(Guard

Dog)ペルー Bacha Caravedo &

Chinón Higashionna 監督

製作:Señor Z

製作者:マピ・ヒメネス/ロレナ・ウガルテチェ

監督:バチャ・カラベド/チノン・ヒガシオンナ

脚本:バチャ・カラベド

撮影:フェルガン・チャベス・フェレール

音楽:パウチ・ササキ

データ:ペルー、スペイン語、2014、ジャンル(スリラー、陰謀、犯罪)、ペルー内戦、パラミリタール(私設軍隊)、2012年ペルー文化省から企画賞として18万ドルが贈られた。モントリオール映画祭2014ワールド・コンペ正式出品(8月23日上映)、88分、ペルー公開2014年9月4日

キャスト:カルロス・アルカンタラ(シカリオのペロ)、レイナルド・アレナス(アポストル)、マイラ・ゴニィ(ミラグロス)、ラモン・ガルシア(パドリーノ)、ミゲル・イサ(メンディエタ)、フアン・マヌエル・オチョア(オルメーニョ)、ナンシー・カバグナリ、フリア・ルイス、サンドロ・カルデロン、オズワルド・ブラボ、ホセ・メディナ他

ストーリー:2001年リマ、反テロの闘争時代に人権侵害の廉で服役していた軍人と市民が、「軍人恩赦法」により釈放された。パラミリタール(私設軍隊)の元メンバーだったペロもその恩恵を受けた。今はある民兵軍組織のシカリオとして暗殺を請け負っている。部屋に閉じこもり上層部からの指令を実行するだけの日々を送っている。ある指令が「キリストの戦士」という教会に彼を導いていく。祈りと叫びのなかでカルトの指導者アポストルに出会うが、彼はペロの何かを嗅ぎつけているようだ。ペロはそこで出会ったミラグロスという娘に惹きつけられていく。任務をキャンセルしたペロは、教会に足しげく通い静かにミラグロスを見守っている。それまで冷酷なシカリオに徹していたペロも次第に任務を苦痛に思うようになっていった。暗殺には正当な根拠が必要ではないのか、彼の武器は神の剣に変わろうとしていた。

(ペロに扮したカルロス・アルカンタラ)

★ペルー内戦後のリマが舞台、ファースト・フィルム部門の“La hora azul”(アロンソ・クエトの同名小説の映画化)で触れましたように(⇒コチラ モントリオール映画祭④)、ペルーも長期間内戦に苦しみました。主人公ペロはパラミリタールという政府軍並みの軍事力を備えた私設軍隊のもとメンバー、恩赦で娑婆に戻っても結局彼にできるのはシカリオしかない。リマの工業地区のアパートの一室に閉じこもり機密の指令を待つ。

*「俺は背中にも目がある」と武器を通してしか自分を語れない男に扮するのがカルロス・アルカンタラ、ショーマンとしても人気があり、テレビ・インタビューでも若い二人の監督より彼に質問が集中しています。「前から映画化されたら演ってみたい役だった。願いが叶って嬉しい」と語るアルカンタラ、更に「主人公役でモントリオールに行けるのは、それだけで賞を貰ったようなもの。仕事に対する批評や意見が私の進むべき正しい道を教えてくれるから、それも受賞と同じです。ノミネーションされている作品が他に20作ほどあるけれど、男優賞を受賞することを夢見ている。もし叶ったら飛行機に乗ってすっ飛んで帰ってくるよ」とインタビューに語っています*。

(*既に発表になっており、中国のヤオ・アンリェンの手に渡ってしまいました)

(ピエロに扮したショーマンのアルカンタラ)

★「キリストの戦士」と呼ばれる教会の指導者アポストルは、<キリスト再来>のメッセージをもたらすために神から選ばれた一種の救世主と感じている。冷静沈着、堂々としてエネルギッシュに響く声は伝道者として申し分がない。あたかも忠実な戦士のごとく士気を鼓舞する。「暗殺者は疑問を持たずに発砲する。しかし正義の人はまず何故かと理由を知りたく思う」ものだ。もう一人の重要登場人物に扮するのがレイナルド・アレナス(レイナルドのスペルが1字違うが、訳すと『夜になるまえに』のキューバ作家と同名になってしまう)。1944年生れ、1984年、フェデリコ・ガルシア・ウルタドの“Tupac Amaru”で映画デビュー、ルイス・リョサの“Sniper”(1993、米国合作)のカシケ役で出演。リョサ監督はノーベル賞作家バルガス=リョサの従兄弟、彼の『ヤギの祝宴』を映画化した(2006、ラテンビート2006で上映)。

★パドリーノ、リマの中心街で小さなペルー料理店を経営し、ミラグロスを育てている。「キリストの戦士」のナンバー2、この組織を動かしている。必要あれば、しばしばアポストルの代理人を務めている。ラモン・ガルシアは、フランシスコ・ロンバルディの“La ciudad y

los perros”(1985)、ルイス・リョサ“Fire on the Amazon”(1993、ペルー≂米国)、アルベルト・ドゥラン“Alias ’La Gringo’”(1991、ペルー≂スペイン他)などに出演。

★メンディエタ、敵を圧倒する仕事のため今もペロと接触している。彼は武器を使わない書斎派の軍人、「恩赦は継続するだろうが、これはショーみたいなものだからほうっておくさ」。ミゲル・イサは、リマ出身、“La ciudad y los perros”がデビュー作、ミゲル・バレダ≂デルガドの “Y si te vi,

no me acuerdo”(YVムービー1999、ペルー≂独)、ダニエル・ロドリゲス“El

acuarelista”(2008)とファブリツィオ・アギーレ“Tarata”(2009)の2作では主役を演じている。タラタは中流階級以上が住んでいる通りの名前、内戦でテロリストの攻撃を受け崩壊していく家族の肖像が描かる。

★監督紹介:これがまだ詳細が分からない。バチャ・カラベド Bacha Caravedoは、監督・脚本家、短編“Papapa”(2000)と“Los herederos”(2005)を撮っている。チノン・ヒガシオンナChinón

Higashionnaは正真正銘のデビュー作、名前と風貌から類推して沖縄の東恩納出身の日系ペルー人のようです。

★音楽担当のパウチ・ササキ Pauchi Sasakiも日系ペルー人、28歳と若いヴァイオリニスト、ニューヨーク他海外で学んでいる。東京にも来日しているようです。予告編からですが、これがなかなかいい。

*既に授賞式(9月1日)があり、本ブログにアップした作品がグランプリを含めて3作も受賞しました。次回は少しお祝いをして、モントリオールは閉幕します。

モントリオール映画祭2014*ノミネーション④ ― 2014年08月23日 17:34

★最後にペルー映画のご紹介、2005年に刊行されたアロンソ・クエトの同名小説“La hora azul”の映画化、同年エラルデ賞*を受賞した作家自身もカメオ出演したという熱の入れようです。テロ・グループのセンデロ・ルミノソとペルー政府の対立をめぐる骨太な小説です。切り口は異なりますが、1980~90年代に吹き荒れたペルー内戦の傷跡をテーマにしたクラウディア・リョサの『悲しみのミルク』(2009)を思い出させます。

*アナグラマ社(バルセロナ)の創業者エラルデの名を冠した文学賞。原作は、「青い時」とか「青い時間」というタイトルで紹介されていますが未訳です。ロベルト・ボラーニョも1998年に『野生の探偵たち』で受賞しており、⇒コチラで紹介。

ファースト・フィルム部門(続き)

★“La hora azul”(The

Blue Hour)ペルー、Evelyne Pégot-Ogier 監督・脚本、2014、90分

*助監督:ホルヘ・プラド(“Koko”)、スクリプト:Nury Isasi、 製作:Panda Films(ペル ー)、プロデューサー:グスタボ・サンチェス、フランク・ペレス・ガルランド他、撮影:ロベルト・マセダ、照明:フリオ・ペレス、美術:セシリア・エレーラ、衣装:エリザベス・ベルナル

キャスト:ジョヴァンニ・チッチャCiccia(アドリアン・オルマチェ)、ジャクリン・バスケス(ミリアム)、ロザンナ・フェルナンデス≂マルドナド(アドリアン妻クラウディア)、アウロラ・アランダ(アドリアン秘書ジェニー)、ルーチョ・カセレス(ルベーン)、ハイディ・カセレス(ビルマ・アグルト)他

(ロザンナ・フェルナンデス≂マルドナドとジョヴァンニ・チッチャ)

ストーリー:アドリアンは体面を重んじる成功した中年の弁護士、理想的な家族と暮らしている。それも過去の暗い秘密が明るみに出るまでのこと、というのはセンデロ・ルミノソが猛威を振るった内戦時代に政府軍の指揮官であった父親オルマチェの残虐行為を知ってしまったからだ。テロリストだけでなく彼らの支持者を含めて拷問、特に女性はレイプされ消されていった。ある日のこと、部下たちがしょびいてきた美しい娘ミリアムに一目惚れした指揮官は、娘を保護し捕虜として兵舎に留めておくが、このアヤクーチョの生き残りのミリアムは逃亡してしまう。このミステリアスな女性の存在がアドリアンの人生を脅かすようになる。彼女こそ父親が犯した残虐行為の唯一の目撃者であるからだ。やっと彼女を見つけ出したアドリアンに口を閉ざし続けるミリアムだが・・・

★テーマはクエトによれば「探求」、父と息子の関係、父は国家の代表として、息子は成功したリッチな弁護士としてミリアムに会い共に魅了される。母と息子の関係、息子は母と一体化している。魅力的な妻はどうなる? センデロ・ルミノソのテロリスト、バイオレンス、神への信仰、マイナイの聖女信仰、そして死などが語られる。

監督紹介:Evelyne Pégot-Ogier(エブリン・ペゴト・オジェ?)はペルーの監督、脚本家。目下詳細が入手できませんが、スタッフにペルー・カトリカ大学PUCP**の卒業生が多いことから、本校のオーディオビジュアル情報科で学んだのかもしれない。「この映画は1990年代末のリマに設定した物語で、私にとってはテロリズムの映画ではありません。背景は内戦時代にアヤクーチョで生き抜いたミリアムとアドリアンの父親の過去を辿りますが、それは画布にしかすぎません」と語っています。「小説がとても気に入り、クエトにコンタクトをとると、映画化を承知してもらえた。個人的には最近父親を亡くしており、これも重要な動機の一つです」とインタビューに答えています。この物語が「探求と和解」を描いたという点で作家と監督は一致しており、これが二人を結びつけたようです。“El vestido”(17分)がカンヌ映画祭2008の短編部門で上映され、これはYouTube で見ることができます。

**PUCP(Pontificia Universidad Católica del Perú):1917年設立のペルー初の私立大学、首都リマにあり、私立名門校の一つ。撮影監督のロベルト・マセダ、照明のフリオ・ペレスなどが学んでおり、彼らの参加がクエトの小説の映画化を可能にしたと言われている。

★アロンソ・クエトAlonso Cueto(1954年リマ生れ)は、弁護士アドリアンの依頼人としてカメオ出演、「少し恥ずかしかったよ」と。かなりの映画ファンで「映画を見るのは人生の一部、セットの中にいるときはとても興味深かった。もっとも以前、フランシスコ・ロンバルディが私の“Grandes miradas”(2003)を“Mariposa Negra”(2006)のタイトルで映画化したときセットを訪れたことがあった。監督については「出来栄えに満足している。彼女は感受性がつよくインテリジェンスに優れている。脚本を読ませてもらって、小説をよく理解していることが分かった」とベタ褒め。リマを訪れた人がよく口にするように、「リマは金持ちと貧しい人が交錯しながら暮らしている都会」とも語っておりました。

(自作の映画化について語るアロンソ・クエト)

最近のコメント