哲学者ミゲル・デ・ウナムノの晩年を描いた”La isla del viento” ― 2016年12月11日 16:12

ミゲル・デ・ウナムノの謎を解く二つのエポック

★日本でミゲル・デ・ウナムノの認知度がどのくらいあるのか全く見当がつきませんが、スペイン人にとっては「98年世代*」を指導した思想家、大学人、作家、詩人、戯曲家、スペイン思想界に大きな足跡を残した「知の巨人」として知られています。複雑すぎる人格のせいかドキュメンタリーはさておき、本作が初のフィクション映画ということです。見る価値はあっても、だからと言って彼の矛盾した人格が解明されたわけではないということです。

*「Generación del 1898」1898年の米西戦争の敗北によって、スペインの最後の植民地(キューバ、プエルトリコ、フィリピン)を失ったとき、祖国の後進性を痛感し、近代化の遅れを苦悩しながらも未来を模索した知識人たちをさす名称。その代表的な思想家、作家、詩人は、本作の主人公ミゲル・デ・ウナムノ(1864)を中心にして、詩人アントニオ・マチャード(1875)、作家アソリン(1873)やピオ・バローハ(1872)、バリェ=インクラン(1866)など1860年代から70年代前半に生れており、スペイン内戦前夜の激動の時代、それにつづく戦火の生き証人でもあります。

“La isla del viento”(「風の島」)

製作:Mgc Marketing / Mediagrama / Motoneta Cine / 16M. Films

監督・脚本:マヌエル・メンチョン

撮影:アルベルト・D・センテノ

編集:アレハンドロ・ラサロ

音楽:サンティアゴ・ペドロンシニ

プロデューサー:パトリック・ベンコモ、ビクトル・クルス、イグナシオ・モンへ、

ラファエル・アルバレス他

データ:スペイン=アルゼンチン、スペイン語・フランス語、2015年、105分、ビオピック、撮影地カナリア諸島フエルテベントゥラ、ワーキングタイトル「フエルテベントゥラのウナムノ」、マル・デ・プラタ映画祭2015(11月4日)、マラガ映画祭2016(4月23日)、スペイン公開1916年11月18日

キャスト:ホセ・ルイス・ゴメス(ミゲル・デ・ウナムノ)、ビクトル・クラビホ(ドン・ビクトル主任司祭)、イサベル・プリンス(ドーニャ・コンチャ)、アナ・セレンタノ(デルフィナ・モリーナ)、シロ・ミロ(ホセ・カスタニェイラ)、エネコイス・ノダ(ラモン・カスタニェイラ)、ルス・アルマス(成人カーラ)、スアミラ・ヒル(少女カーラ)、ラウラ・ネグリン(カーラの母)、ハビエル・セムプルン(ミリャン・アストライ)、ファビアン・アルバレス(共和制の議員ロドリゴ・ソリアノ)他

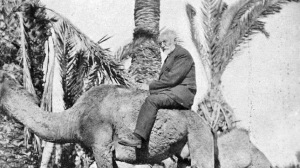

解説:1864年スペイン北部ビスカヤ県の県都ビルバオ生れ、1936年内戦勃発の1936年の大晦日に孤独と失意のうちに亡くなったミゲル・デ・ウナムノの晩年を描いた伝記映画。彼の人生の二つのエポックとなった1924年と1936年10月12日に焦点を合わせている。一つ目は独裁者ミゲル・プリモ・デ・リベラを批判したため政治犯としてカナリア諸島フエルテベントゥラに追放された1924年3月からフランスの新聞社の協力でパリに脱出するまでの4カ月間、二つ目が1936年7月にフランコの反乱軍による内戦が始まると反乱軍集会で演説したことで、8月に共和国政府からサラマンカ大学終身総長を罷免される。クライマックスは、10月12日**にサラマンカ大学講堂での反乱軍集会における軍人ミリャン・アストライとの対決です。後世に残る名言を残したこの集会でウナムノは反乱軍兵士たちに反戦を説いて自宅軟禁になった。架空の登場人物羊飼いの娘カーラ、自作の『殉教者聖マヌエル・ブエノ』の主人公、彼の分身たるドン・ビクトル主任司祭、実在の豪商ラモン・カスタニェイラ、アルゼンチンの作家デルフィナ・モリーナとの宿命的な愛、フランコの友人にして軍人のミリャン・アストレイとの対決など、虚実を織り交ぜて彼の世界観を変えた二つの時代を軸に、知の巨人の複雑な深層に迫る。

**10月12日はコロンブスがアメリカに到達した日、以前「アメリカ発見」と言われた日です。当時は「民族の日Dia de la Raza」といわれ、現在ではスペインのナショナルデーとして祝日になっています。

(友人同士だったフランコ将軍と軍人ミリャン・アストライ)

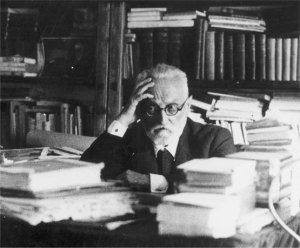

★本作に関係の深いミゲル・デ・ウナムノ Miguel de Unamuno y Jugo の簡単すぎるアウトライン。1864年ビスカヤ県の県都ビルバオ生れ。マドリード大学(現マドリード・コンプルテンセ大額)文学部で文学、哲学・言語学を学んだ。卒業後故郷に戻りラテン語の代用教員、個人教授、著作に専念、1891年サラマンカ大学のギリシャ語教授試験に合格後はサラマンカに居を移した。1900年には若干35歳にしてサラマンカ大学総長に任命された(以後政権によって罷免と再任を繰り返している)。映画に描かれた1924年の追放からフランス亡命を経て帰国するまでの6年間以外終生サラマンカで暮らした。バスク語、仏・独・伊・英語、ギリシャ語、ラテン語、デンマーク語他、カタルーニャ語などを含む17言語を解したと言われているが、母語はスペイン語である。ウナムノの主な著作をあげるのは難しいがざっくり選んでおきます(法政大学出版局より著作集全5巻が刊行されています)。

1905年『ドン・キホーテとサンチョの生涯』(哲学)

1913年『生の悲劇的感情』(哲学)

1914年『霧』(小説)

1921年“La tía Tura”(小説、「トゥーラ叔母さん」)

1930年『殉教者聖マヌエル・ブエノ』(小説)

★スペイン内戦終結後を描いた映画として一番日本で観られた映画と言えば、ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』(73)にとどめをさすと思います。末期とはいえフランコ時代に撮られた反戦映画の意味も大きい。この中に姉妹の父親の書斎にミゲル・デ・ウナムノの写真と2羽の折り紙の小鳥が登場します。父親がサラマンカ大学でウナムノの教え子であったことを暗示しているわけです。ウナムノは折り紙の名手で“La isla del viento”の中でも羊飼いの少女に小鳥を折ってやるシーンが出てきます。また小説の映画化としては、上記の“La tía Tura”が、1963年ミゲル・ピカソによって映画化され、1966年『ひとりぼっちの愛情』の邦題で公開された。1984年秋開催の本格的なスペイン映画紹介となった「スペイン映画の史的展望1951~77」でもエントリーされています。

★ミゲル・デ・ウナムノを演じたホセ・ルイス・ゴメスは、1940年ウエルバ生れ、TVドラでデビュー、アルモドバルの『抱擁のかけら』(09)では、若い秘書(ペネロペ・クルス)を金で買った会社社長という情けない役で出演している。しかしオールドファンにはカミロ・ホセ・セラのデビュー作『パスクアル・ドゥアルテの家族』(1942)をリカルド・フランコが映画化した“Pascual Duarte”でしょうか。彼はパスクアルを演じて「カンヌ映画祭1976」の男優賞を受賞しました。

(サラマンカ大学講堂でスピーチするウナムノ、映画から)

(フエルテベントゥラでヒトコブラクダに乗るウナムノ、映画から)

(ヒトコブラクダに乗っているウナムノ、実写)

★フエルテベントゥラにドン・ビクトル・サン・マルティンとして登場する主任司祭の人格は、1930年に執筆した小説『殉教者聖マヌエル・ブエノ』の主人公からとられている。ウナムノの「alter ego」分身と思われ、フエルテベントゥラの自然と人々との連帯感のシンボリックな存在のようです。ドン・ビクトルに扮したビクトル・クラビホは1973年カディス生れ、ベルリン映画祭に正式出品されたF・ハビエル・グティエレスのスリラー“Tres días”(08)、ホルヘ・コイラのコメディ『朝食、昼食、そして夕食』(10)、最近ではコルド・セラの「Guernikaゲルニカ」(16)、これはマラガ映画祭2016で作品紹介をしています。

(ドン・ビクトリに扮したビクトル・クラビホ、映画から)

★同じく前半に登場するデルフィナ・モリーナは実在のアルゼンチンの作家ですが、予告編にあるタンゴを踊るようなシーンはフィクションでしょう。彼女とはフエルテベントゥラと亡命先のパリで2度会っているだけだそうです。モリーナを演じたアナ・セレンタノは、1969年ブエノスアイレス州ラプラタ生れのアルゼンチン女優。エクトル・オリベラの『ミッドナイト・ミッシング』(86)に学生の一人として映画デビュー、マルセロ・ピニェイロのミステリー『木曜日の未亡人』(09、DVD)、エクトル・オリベラの“El mural”(10)で銀のコンドル賞助演女優賞を受賞している。

(デルフィナとウナムノの宿命的な愛をテーマにした著作)

★ウナムノと陸軍将官ホセ・ミリャン・アストレイのサラマンカ大学講堂での対決は、音声も残っており、多くの書物に引用されています。1879年ラ・コルーニャ生れ(1954年マドリード没)、スペイン外人部隊の設立者。フランコ将軍の友人で1936年10月12日のウナムノとの対決では、「君たちが勝てても、説得できないだろう」というウナムノに、「死よバンザイ、知性などくたばってしまえ!」、「カタルーニャとバスクは、スペイン国家の二つの癌!」とやり返してウナムノを挑発した人物の一人。彼を演じたハビエル・セムプルンは本作で映画デビューした。

(サラマンカ大学講堂から追い出されるウナムノ、実写)

(ウナムノの後方にミリャン・アストライがいる同じシーン、映画から)

★マヌエル・メンチョン Manuel Menchon は、監督、脚本家、プロデューサー。本作が長編映画デビュー作、他にドキュメンタリー“Malta Radio”(09)がある。これは2006年7月、地中海でスペインの漁師によって保護された移民たちの漂流をテーマにしたドキュメンタリー。オビエドやオスロなど海外の映画祭で上映され、エストレマドゥーラ・ドキュメンタリー映画祭で受賞した。マドリード市やカスティーリャ・ラ・マンチャのコミュニティの公共宣伝の仕事、マドリード銀行、レンフェ RENFE、イベリア航空とのコラボもしている。

(“Malta Radio”のポスターをバックにしたマヌエル・メンチョン監督)

(マヌエル・メンチョン監督と主役のホセ・ルイス・ゴメス)

最近のコメント