『聖なる証』セバスティアン・レリオ*Netflix 鑑賞記 ― 2022年12月05日 09:35

痛みと喪失を抱える人々の出会いと再生の物語

★19世紀半ばアイルランドを襲った大飢饉後に起きた「断食少女」の奇跡の記録に着想を得て書かれた同名小説の映画化、原作者エマ・ドナヒューは「小説はフィクションですが、断食少女の記録は古く中世に遡ります」と語っている。作家は共同脚本家としても参加しています。ドナヒューはアナという奇跡の断食少女を登場させ、真実なのか詐欺なのか、はたまた邪悪な陰謀が蠢いているのか、真否を確かめるためクリミア戦争に従軍したイギリス人看護師を、遥かロンドンからアイルランドの小さな村に派遣することにした。セバスティアン・レリオの長編8作目『聖なる証』は、痛みと喪失のトラウマを抱えた3人の登場人物の出会いから再生までを語ったサイコスリラー。

(エマ・ドナヒューの原作 ”The Wonder” の表紙)

★セバスティアン・レリオ・ワット紹介:1974年アルゼンチンのメンドサ生れですが、2歳のとき母親の母国チリのビニャ・デル・マルに移住したチリ国籍の監督。2~3年ごとに引越しを繰り返したので、自身を〈ノマド〉と称している。デビュー作『聖家族』は養父のカンポスを使用したが2作め以降はレリオに戻している。アンドレス・ベロ大学で1年間ジャーナリズムを学んだあと、チリ映画学校を卒業、1995年から短編、ミュージックビデオ、ドキュメンタリーを撮っている。初期の3作はいずれも宗教的信仰をテーマにしている。2017年の『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』も超正統派ユダヤ・コミュニティの厳しい掟社会に生きる2人の女性の愛と信仰がテーマです。チリに長編映画としては最初のオスカー像を運んできた5作目『ナチュラルウーマン』(17)が代表作。『聖なる証』については第70回サンセバスチャン映画祭で金貝賞を競った折りに簡単にご紹介しています。

*「The Wonder」の作品紹介記事は、コチラ⇒2022年08月06日

*『ナチュラルウーマン』の主な紹介は、コチラ⇒2017年01月26日/2018年03月16日

★以下に長編全8作のタイトルだけをアップしておきます。6作目以降が英語映画ということもあって、チリの監督としては日本語字幕入りで鑑賞できる数少ない監督の一人です。

2006「La sagrada familia」(邦題『聖家族』ラテンビート2006)サンティアゴ・カンポス

2009「Navidad」(仮題「クリスマス」)

2011「El año del tigre」(仮題「タイガーの年」)

2013「Gloria」(邦題『グロリアの青春』2014年公開)

2017「Una mujer Fantástica」(邦題『ナチュラルウーマン』2018年公開)

2017「Disobedience」(邦題『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』アイルランド=英=米、

英語・ヘブライ語、2020年2月公開)

2018「Gloria Bell」(邦題『グロリア 永遠の青春』リメイク、チリ=米、英語、2021年12月公開)

2022「The Wonder」(邦題『聖なる証』英語・アイルランド語、Netflix配信)

『聖なる証 あかし』(原題「The Wonder」)2022

製作:Element Pictures / Element / Fis Eireann Screen Ireland

監督:セバスティアン・レリオ

脚本:セバスティアン・レリオ、アリス・バーチ、原作者エマ・ドナヒュー

音楽:マシュー・ハーバート(『ナチュラルウーマン』)

撮影:アリ・ウェグナー

編集:クリスティナ・ヘザリントン

キャスティング:ニーナ・ゴールド

製作者:エド・ギニー、アンドリュー・ロウ、テッサ・ロス、ジュリエット・ハウエル、(エグゼクティブ)エマ・ドナヒュー、以下割愛

データ:製作国イギリス=アイルランド、言語英語・アイルランド語、2022年、歴史ドラマ、サイコスリラー、108分、撮影地アイルランド、2021年8月12日クランクイン、限定公開2022年11月2日、イギリス、アイルランド、米国、カナダ、スペイン、Netflix プレゼンツ、配信11月21日

映画祭・受賞歴:テルライド映画祭2022ワールド・プレミア、トロントFF、サンセバスチャンFFコンペティション部門正式出品、BFI ロンドンFF、リオデジャネイロFF、ベルファストFF、マル・デル・プラタFF、ブリティッシュ・インデペンデント・フィルム賞(オリジナル・スコア賞マシュー・ハーバート受賞)、他作品賞・監督賞・アンサンブル演技賞以下ノミネート多数

キャスト:フローレンス・ピュー(英国人看護師エリザベス・ライト/リブ)、トム・バーク(デイリーテレグラフ記者ウィリアム・バーン/ウィル)、キラ・ロード・キャシディ(アナ・オドネル/ナン)、ニアフ・アルガー(キティ・オドネル/ナレーター)、デヴィッド・ウィルモット(旅籠の主人ショーン・ライアン)、ルース・ブラッドリー(妻マギー・ライアン)、トビー・ジョーンズ(オドネル家の主治医マクブレアティ医師)、キアラン・ハインズ(タデウス神父)、ジョシー・ウォーカー(シスター・マイケル)、エレイン・キャシディ(アナの母ロザリーン・オドネル)、カオラン・バーン(アナの父マラキー・オドネル)、ダーモット・クロウリー(オトウェイ卿)、ブライアン・F・オバーン(オドネル家の家主ジョン・フリン)、メアリー・マレー(訪問客)、ライアンの5人の娘たち他多数

ストーリー:1962年、クリミア戦争に従軍した英国人看護師エリザベス・ライトは、11歳の誕生日以来4ヵ月間も断食しているアナ・オドネルを注意深く観察するよう要請され、アイルランドのミッドランド地方の小さな村に派遣されてくる。アナを一目見ようと巡礼者や観光客が殺到し、ロンドンから新聞記者もやってくる。リブ・ライトは翌日、アナの背後にある真相を突き止めるために結成された委員会に呼び出される。リブ・ライトは故国に敵対的なアイルランドの村に唯一人でいる。一部の人が宗教上の奇跡と見なしている医学的驚異を理解するには、誰が信頼できるのかを判断しなければならない。もしかすると天の恵みで生きている聖女として村人が囲っているのではないか、あるいはもっと邪悪な動機があるのだろうか。19世紀に典型的だった断食少女の奇怪な出来事にインスパイアされたサイコスリラー。オドネル家が封印していた秘密、宗教的集団ヒステリー、医学的仮説(理性と信仰の衝突)、イギリスの優越性とアイルランドの屈折、アナのバックストーリーが明らかになるにつれ、表面からは見えなかった真実が現れてくる。何が起こっているのかではなく、なぜ起こっているのかが語られる。

(フローレンス・ピューに演技指導をするレリオ監督)

偽のオープニング、監督の意図は何でしょうか?

A: 映画のオープニングは実に奇妙で、スタジオセットのようなシーンから始まります。すると女性の声で「こんにちは、これは始り。これから皆さんが出会う登場人物たちは、自身の物語を完全な献身で信じています。私たちは物語あっての存在、だから彼らの話を信じてください」というナレーターの声が聞こえてくる。

B: 観客はこの奇妙なオープニングに「これはいったい何?」とたちまち物語に引きずり込まれていく。結末は「単なるデマでした」で終わるだろうと高を括って見はじめた観客を釘付けにする。

A: カメラが移動すると、薪ストーブの煙が立ちのぼる船中らしい食堂で食事をしている女性が目にはいる、フローレンス・ピュー扮する英国人看護師エリザベス〈リブ〉・ライトの登場です。船に乗り列車に乗りつぎ馬車に揺られて雨のなかやっとアイルランドの小さな村の旅籠に到着する。

B: 旅籠の主人夫婦と5人の娘たち、看護師派遣を決定した村の長老である委員会のメンバー5人、村外れの荒涼とした一軒家に暮らす断食少女の家族、と次々に主な登場人物が手際よく出揃います。

A: 冒頭から看護師役のフローレンスの演技に圧倒されますが、間もなく本作がメタフィクションの構造をもっていることに気づきます。それはともかく私たちは謎を引きずって看護師と一緒に旅をすることになる。

(パフォーマンスが絶賛された看護師リブ・ライト役のフローレンス・ピュー

とセバスティアン・レリオ監督、BFI ロンドン映画祭2022のフォトコール)

B: 委員会のメンバーの一人宿屋の主人ショーン・ライアンは「茶番だと証明してさっさと帰れ」とアンチ奇跡派、反対に医学を学んで理性的であるはずの医師マクブレアティは、未知の栄養分、つまり植物のように日光のエネルギーや香りから栄養を得ているなど途方もない「完全な献身」派、奇跡を信じたい。

A: 地主でオドネル家の家主ジョン・フリンは信心深いが、ここを聖地にして一儲けしたいのか、早く奇跡を証明して欲しい打算的な俗物。タデウス神父は説明するまでもないがオトウェイ卿はやや中立の印象です。

B: ライアンは観光客や巡礼客が増え商売繁盛となるからデマでも歓迎するのかと思いきやそうではない。ここいらが面白い。

A: リブは自分の仕事が看護ではなく、アナが本当に断食しているかどうかの真否を観察することに利用されたと直ぐに理解する。土地の修道女マイケルと1日8時間3交替、観察期間は2週間、二人は相談してはならず別々に報告することが言い渡される。どうして看護師ではないシスターが参加するのか、「シスターが一緒なら家族が安心する土地柄だ」と、村の後進性を宿屋の主婦マギーに言わせている。出番は少ないがこの冷静で洞察力のあるマギーの人格造形がいい。

(長老で構成された委員会、左からドクター、委員長オトウェイ卿、タデウス神父)

B: リブが居間に飾ってある写真から、オドネル家には息子がいたことに気づくところからドラマが俄然動き出す。子供は少し前に原因不明の病気で亡くなったという。しかし母親ロザリーンは淡々と「息子が早く神の元へ行けたからよかった」と語る。

A: 来世は永遠、現世はまたたく間に終わる、と固く信じている。だから死は魂の救済なのです。賢いリブは息子の死とアナの断食に何か繋がりがあると直感する。リブは自分の仕事が基本的に少女を死に至らしめる看護にすぎないと気づきはじめているから早く断食を止めさせたい。水と祈りだけで生きているアナは宗教的信念のため恍惚として元気そうに見えるが、何か秘密があるにちがいない。

B: 観客はアナが彼女には大きすぎるぶかぶかの兄の靴を履いていること、「聖カタリナの神秘の結婚」のカードがお気に入りであること、アナの宝物、聖母マリア像のなかに兄の遺髪が入っていたこと、兄が「地獄、天国のどちらにいるか分からない」と話していたことが伏線だったと観客は気づく。

A: 聖カタリナは〈アレクサンドリアのカタリナ〉のことで、キリスト教の聖人で殉教者です。聖母マリアによって幼子イエスと婚約させられたという、いわゆる「神秘の結婚」をしている。シンボルは花嫁のベールと指輪、アナも「目には見えない指輪をしている」とリブに語っていた。オドネル家の忘れたい過去がおぼろげながら浮き上がってくる。

親が願う子供の緩慢な死、教会の独善性

B: アナは11歳の誕生日以来4ヵ月ものあいだ水以外は口にせず奇跡的に健康である。アナは宗教的な理由で断食をしており「天からのマナ」に支えられているから食べ物は必要ないと言う。

A: では「天からのマナ」とは何か。奇跡に懐疑的な看護師は、家族がマナと称して秘かに食べ物を与えているのではないかと推測する。リブの関心事はアナの健康と幸せだから早く原因を突き止めて断食を止めさせたい。

B: 家族との接触を禁止すると果たせるかなアナは急激に衰弱していく。貧血、浮腫、壊血病の兆候が現れ始める。リブは母親とアナが交わす朝晩のキスにやっと辿りつく。噛み砕いた食べ物を口移しにしていたのではないか。

A: これが「天からのマナ」だった。リブは母親に朝晩のキスを再開するよう懇願するが、母親は「アナの神聖な死後、自分の二人の子供は天国に行ける」と拒絶する。ロザリーンは我が子の緩慢な死を願っているのです。当時では既に少数派になっていたアイルランド語しか解さない父親の存在感は薄く妻に引きずられている。両親は兄妹の関係を察していたに違いない。両親の無知蒙昧を非難することはできない。大飢饉のトラウマは十数年後の今でも村全体に影を落としており、住民は大飢饉の原因はイギリス人のせいだと考えていた。

(アナ・オドネル役のキラ・ロード・キャシディ)

B: リブは敵に囲まれている。19世紀半ばに大ブリテン島を襲った飢饉は、後にジャガイモ大飢饉と歴史書に書かれるようになった。

A: 原因はジャガイモが疫病に罹って枯死したためですが、特にアイルランドが酷かった。それは領主や支配階級がイギリスやスコットランドなどで暮らしていたため対応に遅れをとったからです。だからあながち間違ってはいないのです。1947年がピークで、人口の2割強が死亡したという。

B: コロナどころの話ではないですね。ジャガイモが主食でしたから想像を絶します。しかし、母親が兄妹の罪深い関係を妹のせいにして、アナの死を願うのは別問題です。

A: アナの「自分は妹であり妻だった」という衝撃的な告白に気丈なリブも動揺する。ロザリーンは息子の死は天罰だと信じており、それはアナのせい、地獄で業火に焼かれている息子の魂を救うためにアナを犠牲にすることを躊躇わない。アナも自分の命を犠牲にすることで、地獄で永遠に焼かれつづけている兄を解放できると信じている。

B: 「神聖な行為でなかった」から兄は召されたが、今でも兄を愛しているとも語った。子役と動物にはどんな名優も勝てないと言いますが、アナの迫真の演技には驚くと同時に涙も禁じえなかった。

キティ・オドネルはアナのお姉さんですか?

A: 本作で重要な登場人物にニアフ・アルガー扮するキティ・オドネルが挙げられる。彼女が観客に「私たちは物語あっての存在」と語りかけたナレーターだったことが分かるのですが、いまいち立ち位置が謎めいている。英語版の解説ではアナの姉となっているが家族写真にはいなかった。姉なら写っているはずです。

B: リブと近い年齢に見えるから少なくともロザリーンの子供ではない。ロザリーンあるいはマラキーの妹か、先妻の子供か、そのどれでもない虚構の存在なのか。まだ高価で珍しかった家族写真を撮っていたのも奇異ですね。

A: タデウス神父が家の前でアナを撮るシーンもあり、当時写真は時代の先端を行っていた。キティに戻すと、彼女は学校に行けなかったから聖書も新聞もすらすら読めないが、皮肉屋で鋭い観察力の持主、唐突にあちこちに出没する。メタフィクションの構造をもっていることは先述したが素性がはっきりしない。私たちに情報をばらまきつつ社会規範を乱そうとしている。

B: キティはアナが最後に口にしたものが聖体拝領のパンだったと告げる。それは単なるパンではなくイエスの肉体と血である。小麦粉に過ぎないと考えるリブは「私は物語でなく事実を探す」と応じるが、キティは「あなたは真実を探すというが、あなただって物語が必要」と、リブの弱点をつく。

(「あなただって物語が必要」と語気を強めるキティ・オドネル)

A: キティはトム・バーク扮する「デイリーテレグラフ」の記者ウィリアム・バーンと幼馴染みだという。飢饉でもウィルは町の学校に行けたが自分は行けなかった。彼が寄宿生だったときに家族は一人残らず亡くなった。「尊厳を守るため家のドアを内側から鍵をかけた。道端で野垂れ死にしないように」とリブに告げる。アイルランド人はイギリスの支配下にあるが誇り高い民族だとリブに分からせるためのセリフです。

(忘れたい過去をもつ記者ウィリアム・バーン)

B: 男性優位社会の告発を滲ませながら大飢饉の凄惨さを物語る。キティの口ぶりからウィルに好意を寄せていることを匂わせている。ロンドンからはるばる帰郷してきた記者は、物語に飢えている大衆のためにアナを取材して記事を書かねばならない。しかし会わせてもらえない、そこで情報欲しさにリブに近づいていく。

(最初の出会い、ウィル、リブ、ウィルにもらったソーマトロープで遊ぶアナ)

A: リブはウィルから不躾な言葉を投げかけられて彼を無視していたが、彼が見かけによらず自分と同じ悲しみと喪失を味わっていることに衝撃を受ける。反発しながらも惹かれあっていた二人はやがて結ばれるのだが、この3人はスクリーン上に同時に現れることはない。

B: もしかしてキティは、オドネル家に住みついて観客を揺さぶる一種のトリックスター的役目を果たしているのではないか。映画はリアリズムの手法で進行するが、ストーリー的にはホラーすれすれを滑走している。

A: 飢饉で荒廃したアイルランドの風景を完璧にとらえた撮影のお蔭で、観客はこれが現実であると容易に信じます。しかし監督の方向性は認めますが、後半は少し急ぎすぎで物足りなく、結末はありえない。科学と宗教のどちら側につくかで見方は変わるかもしれず、21世紀に生きる私たちにも物語は必要です。

個人の倫理がコミュニティの信念と衝突するとモラルはどうなるか?

B: 冒頭で看護師には靴を履くことなく旅立った赤ん坊の存在が知らされ、後に3週間と2日の女の子だったことが分かる。リブは医学知識のある看護師でありながら我が子を救えなかったことで自分を罰している。

A: スプーン1杯のアヘンチンキ剤の力を借りなければ眠りにつけない重い不眠症に罹っており、自傷行為をしています。科学を信じ倫理を尊重し、何よりも事実を追及する合理的な人間ですが、忘れたい過去に苦しんでいる。

B: 本作のテーマの一つに、個人の倫理がコミュニティの信念と衝突するとモラルはどうなるかという問題があります。特に未だに飢饉のトラウマに苦しんでいて、イギリスに敵対的なコミュニティと対立するときです。

A: オドネル夫婦の拒否にあい万策尽きたリブは、アナを助けるためモラルを無視した大胆な賭けに出ます。リブは自分の職業倫理が試され、生か死かの選択に直面する。彼女の計画を聞かされたウィルは、最初危険すぎると尻込みする。自身の責任の可能性を懸念したからです。

B: 結局リブの計画にのるのですが、それは彼にも危険でも物語が欠かせなかったからですね。監督が突きつけたのは「モラルとは何ですか」という疑問です。人を救うためとはいえ世間を欺く嘘は悪か、いかなる理由の放火も大罪か。

(証拠隠滅をはかるリブ・ライト)

A: 偽の死亡書類を委員会に提出し、自らも火傷を負ったリブは、下宿で委員会の判断が下るのを待つことになる。シスター・マイケルが初めてリブに話しかける。「幻を与えられて途中でミサを抜け出しました。火事を目撃する前に、天使がアナを馬の背に乗せて走り去るのに出会いました。アナが新しい世界へ行けたと約束してください」とリブに迫ります。

B: リブは約束すると何回もうなずく、シスターも共犯者になったのです。自由意志や公正な社会が宗教的熱狂をどこまで許容するかも投げかけている。

(リブとの会話を避けるシスター・マイケル)

A: さらに医師の道徳的、倫理的義務について、懐疑主義と信仰の必要性もテーマだった思います。宗教の役割について、その乱用の許容限度を考えることは、現代社会にも繋がっている。人々が義務と信念と愛の名の下に行動する混乱は、心の謎として今日的でもある。

B: 焼け落ちた家の残骸にアナの遺体はなかった。委員会は誰も罰せず、リブの雇用を無給として終了する。ダブリンで再会した3人は、エリザベス・チェシャー、ウィリキー・チェシャー、ナン・チェシャーと名乗って、ノーサンバーバラ号でシドニーに向けて出港する。

A: キティがスクリーンに現れ、新聞の委員会報告を読み上げる。観客に冒頭の「私たちは物語あっての存在」を思い起こさせる。

B: 「悲嘆にくれる世界が、聖なる証を求めている」というナレーションのあとに、ニアフ・アルガー扮する黒ずくめの女性が現れ、かつてアナがウィル記者からプレゼントされた小鳥と鳥籠が描かれた玩具ソーマトロープの「中、外、中、外」が繰り返される。

A: キティで始りキティで終わる。リブの粗末なスープの食事で始りノーサンバーバラ号の豪華な食事で終わる。ラテンアメリカ映画の特徴、円環的と移動がここでも採用された。

勇気、愛、そして誰が子供を守るか?

B: 原作者エマ・ドナヒュー(ダブリン1969、アイルランドとカナダ国籍)によると、全くのフィクションだが、「断食少女」は実際に存在した。アイルランドだけでなく16世紀から20世紀にかけてヨーロッパ、カナダを含む北米に数多く記録が残っている。

A: 作家は文芸史家でもあり、時間をかけて調べたということです。特に「19世紀半ばから、苦行の行為としての中世の聖人や現代の拒食症とも異なる事例が増加した。事例は10代の少女に限られた。アイルランドに設定したのは、1840年代からのジャガイモ大飢饉があったこと、そこが生れ故郷だからということもあったとインタビューに答えていた。

(原作者エマ・ドナヒュー)

B: ダーウィンの出現がカトリック信仰への疑いを引き起こした。奇跡と拒食症の分岐点は微妙で、飢饉で食べるものに事欠くと、口減らしのための緩慢な子供殺害が起きた。

A: 餓死をただ待つのではなく、奇跡と称して金儲けの詐欺、地域を巻き込む集団ヒステリーが起きてもおかしくない。本作で看護師をイギリス人にしたのは、現在でも見られる村社会の外国人嫌悪、村人の信仰に対する傲慢さを描きたかったのではないか。同じキリスト教でもイギリスは英国国教会、アイルランドはローマ・カトリック教という違いも浮き彫りにした。

B: 現在のように経済が破綻してもイギリス人がもち続ける優越感は、他国には理解しずらい(笑)。

A: ドナヒューの ”Room”(10)は『ルーム』として映画化され、アカデミー外国語映画賞の最終候補に残った。似てないように見えるが究極的には勇気、愛、そして誰が子供を守るかが語られており、同じテーマに行き着く。

B: レリオ監督は6作以降英語映画が続いています。スペイン語映画紹介ブログとしては枠外の作品ですが、気になる監督です。

A: 長編映画としては最初のオスカー像をチリにもたらした。『ナチュラルウーマン』が受賞したとき、アルゼンチンのマスコミによって「アルゼンチンの監督」と報じられた。しかし監督は「私はアルゼンチンにはよく出かけますが、アルゼンチン人ではありません」と訂正させた。

B: デビュー作の『聖家族』は実父のレリオでなく養父のカンポスを採用した。それで『グロリア』の監督が同一人物とは思わなかった。

A: 作風も違ったし「ラテンビート2013」のカタログの紹介記事で繋がりましたがレリオでなくレイロでした(笑)。チリ映画の認知度はこの程度だった。さて次回作はアメリカ映画の「Bride」(23予定)でまたもや英語です。キャストにスカーレット・ヨハンソンがクレジットされている。早くチリに戻ってきてください。

(左から、ニアフ・アルガー、エレイン・キャシディ、トビー・ジョーンズ、キラ・ロード、

監督、フローレンス・ピュー、ジョシー・ウォーカー、BFI ロンドン映画祭2022にて)

『燃やされた現ナマ』出版講演&『逃走のレクイエム』上映会 ― 2022年06月16日 14:49

マルセロ・ピニェイロの旧作『逃走のレクイエム』上映会

★劇場公開というわけではありませんが、インスティトゥト・セルバンテス東京の文化イベントとして、マルセロ・ピニェイロの旧作「Plata quemada」(00)が日本語字幕入りで上映されます。本作はリカルド・ピグリアの同名小説を映画化したもので、1965年ブエノスアイレスで起きた現金輸送車襲撃事件の実話に触発されたフィクションです。今回原作が『燃やされた現ナマ』の邦題で水声社より出版されたことで、訳者の大西亮法政大学国際文化学部教授を迎えて講演&上映会が企画されたようです。

『燃やされた現ナマ』出版講演&『逃走のレクイエム』上映会

日時:2022年7月6日(水曜日)18:00~

会場:インスティトゥト・セルバンテス東京地下1階オーディトリアム

入場無料、要予約、オンライン配信はありません

言語:講演会(日本語)、映画(スペイン語、日本語字幕付)

主催:インスティトゥト・セルバンテス東京、アルゼンチン大使館

協力:NPO法人レインボー・リール東京、水声社

★1997年のプラネタ賞受賞作品ということで、アルゼンチンでの公開当時の評判は、「映画より小説のほうが数倍面白い」というものでしたが、映画もなかなか面白いものでした。脇道になりますが、プラネタ賞受賞については、作家が出版社にもっていた深いコネクションが後々訴訟問題にまで発展しました。裁判所は作家がコンテストを操作したと認め、以後コンテストの明朗化が進みました。話を戻すと日本では第10回東京国際レズビアン&ゲイ映画祭2001で『逃走のレクイエム』の邦題で上映されました(現レインボー・リール東京、2016年に改名)。その後2004より始まったラテンビート(ヒスパニックビートFF2004)では『炎のレクイエム』と改題されています。今回はレインボー・リール東京のタイトルが採用されての上映です。

★『燃やされた現ナマ』(水声社、2022年2月25日刊、2400円+税)

*著者リカルド・ピグリア(1940)は筋萎縮症のため2017年に既に鬼籍入りしている。翻訳者は他にピグリアの『人工呼吸』(2015年刊)やビオイ・カサーレスの『英雄たちの夢』(2021年刊)を翻訳しています。

(リカルド・ピグリアと原作の表紙)

暴力的なフィナーレに魅了される

★20年以上前の映画なので少し作品紹介をしておきます。映画より面白いという小説は未読ですが、大筋は同じでも、当然のことながら人名、プロットは若干異なるということです。製作国はアルゼンチン、スペイン、ウルグアイ合作、ブエノスアイレス、ウルグアイのモンテビデオで撮影された。アレハンドロ・アメナバルの『テシス 次は私が殺される』でブレイクしたエドゥアルド・ノリエガ、フアン・カルロス・フレスナディーリョの『10億分の1の男』のレオナルド・スバラーリア、マルセロ・ピニェイロの「El método」や『木曜日の未亡人』のパブロ・エチャリ、本作がデビュー作のドロレス・フォンシなど、彼らの若い時代の演技が楽しめます。

「Plata quemada」(邦題『逃走のレクイエム』、英題「Burning Money」)

製作:Oscar Kramer S. A. / Cuatro Cabezas / Mandarin Films S. A. / Tornasol Films / INCAA 他多数

監督:マルセロ・ピニェイロ

脚本:マルセロ・フィゲラス、マルセロ・ピニェイロ

原作:リカルド・ピグリア

撮影:アルフレッド・マヨ

編集:フアン・カルロス・マシアス

録音:カルロス・アバテ、ホセ・ルイス・ディアス

音楽:オスバルド・モンテス

製作:ディアナ・フレイ、オスカル・クラメル、(スペイン)マリエラ・ベスイエブスキ、ヘラルド・エレーロ、(エグゼクティブ)エディイ・ワルター、他多数

データ:製作国アルゼンチン、スペイン、ウルグアイ、スペイン語、2000年、犯罪サスペンス、ロマンス、117分、撮影地ブエノスアイレス、モンテビデオ、公開アルゼンチン(2000年5月11日)、ウルグアイ(6月2日)、スペイン(9月1日)

映画祭・受賞歴:トロント映画祭、パームスプリングス、ベルリン、マイアミ、サンフランシスコ、フィラデルフィア、ロスアンゼルス、アムステルダム・ゲイ&レズビアン、ハバナ、他国際映画祭正式出品、アルゼンチン映画批評家連盟賞2001脚色賞、ゴヤ賞2001スペイン語外国映画賞、ハバナ映画祭2000撮影賞・録音賞、各受賞、ノミネート多数

主なキャスト:エドゥアルド・ノリエガ(アンヘル)、レオナルド・スバラーリア(エル・ネネ)、パブロ・エチャリ(エル・クエルボ)、ドロレス・フォンシ(ビビ)、レティシア・ブレディチェ(ジゼル)、リカルド・バルティス(犯罪グループのボス、フォンタナ)、カルロス・ロフェ(弁護士ナンド)、エクトル・アルテリオ(ロサルド)、他多数

ストーリー:1965年のブエノスアイレス郊外サンフェルナンド、アンヘル、エル・ネネ、エル・クエルボは現金輸送車を襲撃する。ブエノスアイレス警察は大規模な捜索を開始する。700万ペソの〈現ナマ〉を手にした強盗団は警察の追っ手を逃れ、国境を越えウルグアイに逃走、モンテビデオのアパートの一室に立てこもる。幼年時代の想い出、娼婦との出会い、セックスとドラッグへの耽溺など、トリオの過去をフラッシュバックで描き出す。クエルボの恋人ビビ、ネネが出会った娼婦ジゼル、若者を牛耳るグループのボス、悪徳弁護士などを絡ませて「社会を震撼させた衝撃的事件」をフィクションの力で描き出した傑作。

(左から、エドゥアルド・ノリエガ、パブロ・エチャリ、レオナルド・スバラーリア)

★小説は実話にインスピレーションを得て書かれているうえに、脚本では更にいくつかの変更が加えられている。映画のほうが実話に近いということです。エル・ネネは実際には裁判官になるための教育を受けていたそうです。包囲戦で死亡したトリオはモンテビデオの北墓地に匿名で埋葬されたが、その後ネネの遺体だけが家族によって引き取られ故国に戻っているそうです。クエルボは包囲戦で死亡したのではなく、警察官に唾を吐いたことで暴力を受け、病院に移送された数時間後に息を引き取った。

★作家ピグリアと出版社プラネタは、後にいくつかの訴訟を起されている。その一つがラ・ネナ(映画ではビビとして登場した)として知られているブランカ・ロサ・ガレアノ、当時エル・クエルボのガールフレンドで彼の子供を収監された刑務所内で出産している。息子には父親の身元を伏せ過去を封印してきたが小説が出版されたことで多大な苦痛を受けたとして100万ペソの損害賠償を要求した。しかし内容は当時の新聞に掲載されていた周知の事実であり、賠償請求額は彼女が被った損害に対して過度であるとして却下されている。言論の自由が優先されたわけだが、自業自得とはいえ現在なら違ったかもしれない。

(本作でデビューしたドロレス・フォンシ、フレームから)

◎関連記事&キャスト紹介◎

*マルセロ・ピニェイロ監督の紹介記事は、コチラ⇒2013年12月19日

*レオナルド・スバラーリア(スバラグリア)キャリア紹介は、

*パブロ・エチャリの出演作は、コチラ⇒2013年12月19日

*エドゥアルド・ノリエガの出演作は、コチラ⇒2013年12月19日

*ドロレス・フォンシのキャリア紹介は、コチラ⇒2017年05月18日/2015年05月21日

アルモドバルの新作は英語映画*『掃除婦のための手引き書』 ― 2020年02月17日 09:04

アルモドバル新作は初の英語映画に挑戦!

★米アカデミー授賞式は「パラサイト」旋風で無事終了、「字幕入り映画が快挙」と報じられて早や1週間が経ちました。裏舞台での韓国企業のしたたかな戦略が大いに功を奏したということですが、ネットでの動画配信で字幕映画に抵抗を感じなくなった層が増えたことも幸いした。しかしTV視聴率は過去最低と若者のテレビ離れも鮮明になり、大金を投じた広告主も方向転換の時期に来ているように感じました。スマホで結果はわかるからテレビにかじりつく必要はないということです。あるいはもうアカデミー賞の授賞式など興味がないのかもしれません。

★ペドロ・アルモドバルの『ペイン・アンド・グローリー』もアントニオ・バンデラスの主演男優賞も、下馬評通りになりました。しかし、ノミネートされることが大変なこと、カンヌの比ではないのです。受賞すると次回作は英語映画を撮りたくなるのがオスカーなのです。ハリウッドでインタビューを受けたアルモドバル監督によると、現在2つのプロジェクトが進行中、一つは短編、もう一つ長編、どちらも言語は英語になると語っていました。まず短編はジャン・コクトーが1930年に発表した戯曲「La Voix humaine」(西題「La voz humana」)をベースにした独り舞台、イギリスの個性派女優ティルダ・スウィントンの主演で4月にはクランクイン、15分の予定。2014年にエドアルド・ポンティ監督が母ソフィア・ローレンを主演にして短編を撮っています。原作は『神経衰弱ぎりぎりの女たち』の脚本を書く際にインスピレーションを受けた戯曲ということですから、長年温めていた短編のようです。

(ティルダ・スウィントンとアルモドバル、リンカン・センター・フィルム・ソサエティで)

★ティルダ・スウィントンについては、「ティルダは私が思い描いたような、寛大で聡明なひと」と理想通りのキャスティングに満足のようでした。『オール・アバウト・マイ・マザー』がオスカーを受賞した折りに「今後とも映画はスペイン語で撮りたい」と20年前に語っていた監督でしたが、いよいよ英語映画を撮ることにしたようです。もっとも最初の英語映画の構想は、アリス・マンローの短編集「Runaway」(邦訳『ジュリエット』)から3編を選んで、メリル・ストリープ主演で撮るつもりだった。しかし紆余曲折の果てに断念、結局スペイン語映画『ジュリエッタ』として完成させた経緯があるから、短編はともかく、長編はどうなるか。しかし一応監督自身がアナウンスしたので以下にアップしておきます。

長編はルシア・ベルリンの作品集『掃除婦のための手引書』を映画化

★文学愛好家にとって、今やルシア・ベルリン(アラスカ1936~ロス2004)は話題の短編作家、ハリウッド・スター並みの美人だ。昨年夏に刊行された作品集『掃除婦のための手引書』は、本邦も含めて30数ヵ国で多くのファンの心を掴んでいる。20代から書きはじめ、生涯に77編の短編を書いたが、長編作家でないと重要視されない米国では殆ど一部の人にしか知られていなかった。日本でも認知度のある短編作家レイモンド・カーヴァーも、村上春樹が翻訳したから有名になったわけで、日本で作品集が刊行されると聞いた米国人は大いに驚いたという。カーヴァーもベルリンの影響を受けた作家の一人ということです。

(『掃除婦のための手引書』の表紙)

★ところが死後11年経った2015年、編者スティーブン・エマソンが選んだ43編とルシア・ベルリンの才能を羨んだというリディア・デイヴィスの序文「物語こそがすべて」が添えられて刊行されるや事情は一変した。スペインでも同年のうちにアルファグアラ社から翻訳書が出て、現在16版と増刷が続いている。タイトルは43編の一つから取られており、うち日本語訳はそのなかから24編が訳されている。ルシアは鉱山技師だった父親の仕事の関係で、アイダホ、ケンタッキー、モンタナ、アリゾナ、父親が第2次世界大戦で出征したため、母親はルシアと妹を連れて実家のあるテキサスに戻って終戦までを過ごしている。父親が戻ってからは家族でチリのサンティアゴに移住、ニューメキシコ大学入学までチリで過ごしている。従ってスペイン語も堪能である。大学では小説家のラモン・J・センデル(1902~82)の教え子でした。

★大学在学中にメキシコ人と恋に落ち結婚、2人の息子が生まれるも離婚、1958年ピアニストのレース・ニュートンと再婚するも離婚(この期間はルシア・ニュートンで執筆)、1962年懲りずに三回目の結婚、夫バディ・ベルリンもミュージシャン、彼との間にも2人の息子が生まれたがヘロイン中毒だったことで1968年離婚、ベルリン姓はこの3番目の夫のものである。はたから見ると馬鹿なのか利口なのか分からないが、恋とは実に恐ろしいものです。その後1971年からは、実母と同じアルコール依存症に苦しみながらもシングルマザーとして、掃除婦、教師、看護士などをしながら4人の子供を育てたという。

(夫ベルリンが撮影した妻と三男デヴィッド、ニューメキシコ州のアルバカーキ、1963年)

(ルシアの息子たちと)

★アップダウンの激しい人生は彼女の作品を読んでいただくのが一番手っ取り早い。自分が体験したことを軸に執筆しているからです。孤独とユーモアがぎっしり詰まっているが、息子の一人は「わたしの母は実際にあったことを書いていましたが、それはわずかで必ずしも伝記とは言えない」と書いている。言い伝えは語ったり書いたりする度に変容し続けるもので、ルシアは「物語は語ることがすべて」なのだと子供たちに話していたという。つまり「物語(ストーリー)こそがすべて」ということです。

(カリフォルニア州のオークランド、1975年)

★まだIMDbには製作エル・デセオ、仏西合作、言語は英語と西語、公開2021年しかアップされておりません。キャスティングもこれから、紹介はそれからで間に合います。一方、短編は秋の映画祭の季節には完成させるようなので、楽しみです。

アルゼンチンからロミナ・パウラの第1作*サンセバスチャン映画祭2019 ⑳ ― 2019年09月10日 11:34

ホライズンズ・ラティノ第6弾――ロミナ・パウラの第1作「De nuevo otra vez」

★女優としてキャリアを積んできたロミナ・パウラの初監督作品です。いわゆる女性の危機と言われる40歳を迎え、一念発起して監督したデビュー作「De nuevo otra vez」のテーマは、女性の権利、母性、ゆれ動く気まぐれな欲求などを語っている。主役ロミナを自ら演じ、自身の母親と4歳になる息子も共演しており、フィクションとノンフィクションが混在しているようです。ロッテルダム映画祭2019「Bright Future」部門に正式出品、他にインディリスボア・インディペンデント映画祭リスボン・シティ賞ノミネート、ウルグアイ映画祭イベロアメリカ部門作品賞を受賞している。ロミナ・パウラは、サンティアゴ・ミトレの「Estudiante」(11)でアルゼンチン・アカデミー2011の新人女優賞を受賞している。本作はラテンビート2012で『エストゥディアンテ』の邦題で上映された。

(自作を語るロミナ・パウラ、2019年6月)

(エステバン・ラモチェとロミナ・パウラ、『エストゥディアンテス』から)

「De nuevo otra vez」(「Again Once Again」)

製作:Varsovia

監督・脚本:ロミナ・パウラ

音楽:ヘルマン・コーエン

撮影:エドゥアルド・クレスポ

編集:エリアネ・カッツ

美術:パウラ・レペット

製作者:ルシア・チャバリ、フロレンシア・スカラノ(以上エグゼクティブ)、ディエゴ・ドゥブコブスキー

データ:製作国アルゼンチン、スペイン語・ドイツ語、2019年、ドラマ、84分。公開アルゼンチン2019年6月6日

映画祭・受賞歴:ロッテルダム映画祭2019「Bright Future」部門に正式出品、インディリスボア・インディペンデント映画祭リスボン・シティ賞ノミネート、シンガポール映画祭正式出品、ウルグアイ映画祭イベロアメリカ部門作品賞を受賞、他

キャスト:ロミナ・パウラ(ロミナ)、モニカ・ランク(母親モニカ)、ラモン・コーエン・アラシ(息子ラモン)、マリアナ・チャウド(マリアナ)、パブロ・シガル(パブロ)、デニーズ(ドゥニーズ)・グロエスマン(デニーズ)、エステバン・ビグリアルディ(ハビエル)、他

ストーリー:ロミナは息子ラモンを連れて実家に戻ってきた。ラモンの父親とは縁を切って、一時的に母親モニカの家に身を寄せている。ブエノスアイレスを訪れてから、自分がいったい何をしたいかはっきりさせたいと考えている。ドイツ語の教師をしながら独身時代のように夜の外出を試みる。自分が何者か知る必要に迫られて、原点に立ち戻りつつ、家族の過去を再建しようとする。予測可能な困難を避けながら、自ら選んだ道で生き生きしてくる。映画的探究は勿論のこと、洞察力のある、感受性豊かなドラマになっている。家族とは、母性とは、女性の権利とは、人生の半ばでゆれ動く欲望、女性の危機が語られる。 (文責:管理人)

40歳は女性の曲がり角――まだ冒険の時間が残されている

★ロミナ・パウラ(ブエノスアイレス1979)は、アルゼンチンでは幾つもの顔をもつよく知られた才媛である。作家として3冊の小説に加えて短編集1冊、戯曲家、舞台演出家、女優、主にマティアス・ピニェイロ映画の常連である。例えば「El hombre robado」(07)、「Todos mienten」(09)、「Viola」(12)、「La princesa de Francia」(14)、「Hermia & Helena」(16)とピニェイロの長編全作に起用されています。そして今回の「De nuevo otra vez」で監督と脚本家としてのキャリアが加わった。「執筆したり、演出したり、演じたりしているなかで、映画を監督したら違う何かが見えてくるのではないかと冒険がしたくなった。身近だが普遍性のあるテーマにしたいと思った」とその動機を語っています。

(処女作「¿ Vos me querés a mí ?」の表紙、2005年刊)

★出発点を個人的なテーマに選んだのは何故か。それは「母親を撮ることがそもそものアイデアだったから」と日刊紙「クラリン」のインタビューで語っている。「息子と私はいつも一緒に暮らしているが、母とはまったく違う。だから母を撮る一番いい方法は、ドイツ語を話している母の家を舞台にすることだった。わたしの家族はドイツ語を使っていない。母を出演させることで何かを掴みたかった」とその理由を語っている。家族を被写体にすることの困難さや母親や息子を演じさせることで二人が変わってしまうことはなかったか、という質問には「簡単だったかどうかは分からないが、予測に反してスムーズに進行した。確かに言えるのは、二人を自由気儘にさせたので撮影中は満足していたようだった。しかし母はいくつかのシーンではドラマチックな演技をしていた。これまで彼女にそんな才能があるなんて気づかなかったが、結果的にはそれは素晴らしいサプライズだった」と応えている。然り人間は演技する動物です。

(ロミナ、息子ラモン、母モニカ、映画から)

(ラモンとロミナ)

★本作が最初で最後のフィルムでないのは当然ですが、文学や演劇のように簡単にはいかない。制作会社探しだけでなく諸々の準備が山ほどある。本作が評価されることも重要だが、まず観客を惹きつけるアイデアが生まれることが先決でしょうか。現代は女性でも何か冒険ができそうな時代になってきたので、次回作を期待したい。

★ベネチア映画祭も金獅子賞にトッド・フィリップスの『ジョーカー』を選んで終幕しました(9月7日)。もうこれで主役のホアキン・フェニックスの2020年アカデミー男優賞受賞は決りでしょうか。スペイン語映画も大賞受賞には及びませんでしたが、コンペ外で何作か目に入りましたので別途アップします。忘れていけないのが、ペドロ・アルモドバルの栄誉金獅子賞受賞でした。

コロンビア映画「パライソ・トラベル」上映会とホルヘ・フランコの「トーク」 ― 2018年05月28日 13:58

ホルヘ・フランコの同名小説「Paraíso Travel」の映画化

★先日、セルバンテス文化センターで「コロンビア・日本修好110周年」を記念して、「映画上映 / ホルヘ・フランコ トーク」という催しがありました(5月21日)。シモン・ブランドの第2作「Paraíso Travel」が『パライソ・トラベル』の邦題で字幕入りで上映されるはずでしたが、直前になって「技術上のトラブルによって」英語字幕に変更されました。こういう不手際は、毎度のこととは言わないまでも珍しくない。上映後のトークは予定通り同時通訳でおこなわれました。映画ではなく、映画の原作者にして本作の脚本家でもあるホルヘ・フランコ氏のトークが目的だった参加者が多かった印象を受けましたが、映画がメインの人もいるわけで、もっと早い段階の通知をお願いしたい。

(「パライソ・トラベル」のポスター)

★ホルヘ・フランコは、長編第6作「El mundo de afuera」(14)が『外の世界』という邦題で刊行されたばかり、宣伝を兼ねた来日のようでした。アルファグアラ賞受賞作で翻訳が待たれていました。ある書評によると、「マジック・リアリズムでないガルシア=マルケス的要素とバルガス=リョサの語りとの融合」とあるので、既に刊行されている『ロサリオの鋏』や『パライソ・トラベル』とスタイルはより重層的になっているもののスタイルは似ているものと思われます(管理人未読)。「トーク」の内容はウィキペディア(日本語版・スペイン語版)とだいたい被っていたように思いましたが、小説と映画の関係性についてはwikiで触れていない部分が結構あり、トークまで長時間粘って収穫ありでした。

(『外の世界』を手にしたホルヘ・フランコ、2014年マドリード国際書籍見本市にて)

★映画「パライソ・トラベル」は、若いカップルがアメリカンドリームを求めて、コロンビアのメデジンからニューヨークまでの過酷な旅を描くラブストーリー。ドラマは時系列でなく、クロスカッティングやカットバックで進行するので、観客が混乱しないよう「ここはニューヨークのブルックリン」、ここは「メデジン」「グアテマラ国境」「メキシコ」などと字幕が入ります(笑)。14ヵ所の国際映画祭で上映され、幾つも観客賞を受賞しています。コロンビア、米国、メキシコのベテランと新人が共演しています。基本データは以下の通り。

(主演のアルデマル・コレアとアンヘリカ・ブランドン、映画から)

「Paraíso Travel」2008年

製作:Paraiso Pictures / RCN Cine / Grando Illusions Entertainment / Fondo para el Desarrollo Cinematografico

監督:シモン・ブランド(サイモン・ブランド)

脚本:ホルヘ・フランコ、フアン・レンドン

撮影:ラファ・Lluch

編集:アルベルト・デ・トロ

音楽:アンヘロ・ミリィAngelo Milli

美術:ゴンサロ・コルドバ

製作者:サンティアゴ・ディアス、イサック・リー、アレックス・ペレイラ、フアン・レンドン、(共)ジョン・レグイザモ、他多数

データ:製作国コロンビア=米国、スペイン語・英語・仏語、2008年、117分、製作費約450万ドル、撮影地コロンビアのメデジン、アンテオキア、米国ニューヨーク市、クイーンズ区、期間2006年10月~2007年1月。公開コロンビア2008年1月18日、米国2009年1月10日、他メキシコ、スペイン、ポーランド多数

映画祭・受賞歴:トライベッカ、ウエルバ(観客賞)、モレリア、モントリオール、マラガ、ロスアンゼルス(観客賞・審査員賞)、サンフランシスコ(観客賞)、シカゴ、グアダラハラ、サンディエゴ・ラテン映画祭(コラソン賞)、各映画祭ほか14ヵ所の国際映画祭で上映された。

キャスト:アルデマル・コレア(マーロン・クルス)、アンヘリカ・ブランドン(レイナ)、マルガリータ・ロサ・デ・フランシスコ(ラケル)、アナ・デ・ラ・レゲラ(ミラグロス・バルデス)、ジョン・レグイザモ(ロジャー・ペナ)、ヴィッキー・ルエダ(カレーニャ)、アナ・マリア・サンチェス(パトリシア)、ルイス・フェルナンド・ムネラ(ドン・パストール)、ペドロ・カポ(ジョヴァンニ)、ヘルマン・ハラミジョ(ドン・ヘルマン)、ラウル・カスティージョ(カルロス)、ルイ・アルセージャ(ヒメノ)、アレキサンダー・フォレロ(メキシコ密入国請負業者)、ジナ・エルナンデス(ミラグロスの家族)、ヘスス・オチョア(メキシコのバスドライバー)、他多数

物語:メデジンで暮らしている若く魅力的なレイナは、日々の貧しさから逃れようとアメリカンドリームに取りつかれている。レイナの恋人マーロンは宙ぶらりん、家族は安定した生活を送っている。アメリカへの不法入国を目指すグループと一緒にメデジンを脱出したいレイナは、二の足を踏むマーロンを説得する。心からレイナを愛してしまったマーロンは、家族に内緒で危険で過酷な旅の企みに取りかかる。物語はニューヨーク市のブルックリン到着から始まり、些細な諍いで離れ離れになってしまった二人、想像以上に危険で過酷だった国境越えと、過去と現在を交錯させて進行する。言葉も分からない異国で突然迷子になってしまった青年の愛を探すロードムービー。壊れてしまった愛は二度と戻らない。 (文責:管理人)

編集技術を駆使して錯綜しながらドラマは展開する

A: 映画自体は字幕なしではあるがYouTubeで見ることができます。というわけで字幕入りを期待していたので大いに残念でした。原作を読んでいる方は英語字幕でも問題なかったでしょうか。

B: 「コロンビア現代映画上映会」でリカルド・ガブリエリの『ラ・レクトーラ』(12)が上映されたときも当日変更だった。まあ、英語しか分からない人には幸いでした。

*『ラ・レクトーラ』の紹介記事は、コチラ⇒2014年02月19日

A: 国際映画祭は英語字幕が基本ですが、昨年東京国際映画祭TIFFでホドロフスキーのビオピック『エンドレス・ポエトリー』が上映されたとき、スペイン語日本語どちらも分からない観客から、「英語字幕があると思っていたが・・・」と苦言を呈された。

B: TIFFは国際映画祭でした(笑)。ラテンビートでも下に英語、横に日本語と字幕に囲まれているケースがありましたが、字幕だらけで楽しめない。課題ありですね。

A: 映画も原作と同じニューヨークに到着したときから始まる。『ロサリオの鋏』はロサリオが瀕死の重傷を負って病院に担ぎ込まれるところから始まり、過去をフラッシュバックさせ、手術の甲斐もなく死を迎えるところで終わる。両作とも時系列でないのは同じですが、本作で目につくのは、フラッシュバックだけでなく、カットバックやクロスカッティングが加わって場面展開が目まぐるしいことです。

B: それで上述したように場所が変わる度に、親切にここは「メデジン」、ここは「ニューヨークのクイーンズ」と地名を入れている。私たちには馴染みのない俳優ばかりか、登場人物も多いから助かります。

キャストは国際色豊か、ベテラン演技派が新人を支えた

A: ネットの不鮮明な画面とスクリーンとの大きな違いは、役者の演技力の優劣がはっきりすること。レイナの母親ラケルを演じたマルゲリータ・ロサ・デ・フランシスコは、古くはセルヒオ・カブレラの「Ilona llega con la lluvia」(1996「イロナは雨とともに」)のイロナ役、ガルシア=マルケスの原作を映画化したイルダ・イダルゴの『愛その他の悪魔について』の侯爵夫人、ラケルの凄さは小画面ではよく分からなかった。

B: レイナがアメリカ行きに拘ったのは、この心を病んでいた母親に会うことも目的の一つだった。

(ラケル役のマルゲリータ・ロサ・デ・フランシスコ)

A: 他にも男優では、ドン・ヘルマン役のヘルマン・ハラミジョ、ロジャー・ペナ役のジョン・レグイザモなど有名どころを脇役に据えている。ハラミジョは公開前に突然上映中止になったバーベット・シュローダーの不毛の愛を描いた「暗殺者の聖母」(00、仮題)で虚無的なゲイ作家を演じた役者です。

B: 舞台も麻薬が日常的だった犯罪都市メデジン、16歳のシカリオ少年を愛してしまう役でした。レグイザモは現在は米国籍ですが、生れはコロンビアのボゴタ(1964)、4歳のとき親と米国に渡った。

A: アメリカでコメディアンとしても活躍している。メキシコ映画だがエクアドルの監督セバスチャン・コルデロの『タブロイド』(04)で主役を演じている。ハリウッド映画ならニコール・キッドマンやユアン・マクレガーと共演した『ムーラン・ルージュ』、ガルシア=マルケスの同名小説の映画化『コレラの時代の愛』など枚挙の暇がない。本作の言葉をどもってしまうロジャー役も上手さで光っていた。

(ロジャー役のジョン・レグイザモ、後ろはマーロン役のアルデマル・コレア)

B: 光っていたのは不法入国のグループの一人カレーニャを演じたヴィッキー・ルエダ、姉御肌の大人の女性を演じた。主にTVシリーズ出演が多いせいか本作で初めて見た。

A: ほかマーロンを拾って親身に世話してくれるパトリシア役のアナ・マリア・サンチェス、後半マーロンと恋人関係になるミラグロス役アナ・デ・ラ・レゲラ、主役のレイナになったアンヘリカ・ブランドンなど、総じて女優陣の演技が目立つ映画です。

(ヴィッキー・ルエダ、アルデマル・コレア、アンヘリカ・ブランドン)

B: アナ・デ・ラ・レゲラ(1977ベラクルス)は、メキシコ女優だが英語もできることからアメリカ映画にも出演している(ステラ・メギーの『エブリシング』2017)ほか、Netflixの連続TVシリーズ『ナルコス』(40話)にも出演している。

A: ヒロインのアンヘリカ・ブランドン(1980、バランキージャ)は、1992年TVシリーズでスタート、本作で映画デビュー、20代後半でのティーンエイジャー役はきつかったか。その後は二足の草鞋を履いてラブコメでも活躍、最近短編「Carmen」で監督デビューも果たした。

(ミラグロス・バルデス役のアナ・デ・ラ・レゲラ)

B: 甘いマスクのアルデマル・コレアも、本作が映画デビュー作品です。

A: 以後は軸足をTVシリーズに置いているらしく、先述の『ナルコス』にも出演しているほか、フアン・ウリベの「Lo azul del cielo」(12)ではメデジンの中流家庭の青年を演じている。甘いマスクがコメディ向きなのかロマンスものが多いが、硬派のスリラー「Palabra de Ladrón」(2014、13話)では、無実の罪で収監されてしまう主役を演じた。コロンビアのTVシリーズは高質でラテンアメリカ諸国では評判がよく、近隣国にも配信されるから、それなりに認知度はあるようです。

B: 恋人レイナに引きずられるようにしてアメリカにやってくる中流家庭のぼんぼん役、次第にたくましい青年になっていく。映画はマーロンの成長を軸にアメリカンドリームがただの夢でしかないことを語っていく。

シモン・ブランド監督はグラミー賞ノミネーション4回のミュージシャン

A: 不法移民のグループは、テキサスから荷物として入り込む。映画はニューヨーク市のブルックリンに辿りついたところから始まるが、過去と現在を行ったり来たりする。監督のシモン・ブランドSimon Brandは、1970年カリ(バジェ・デル・カウカ)生れだがアメリカで活躍、2006年の第1作「Unknown」はアメリカ映画でした。サスペンスのせいか同年『unknown アンノウン』の邦題ですぐ公開され、アメリカ映画なので<サイモン>でクレジットされた。製作費370万ドル、興行成績トータルで1700万ドルの収益を上げた。スペイン語題は「Mentes en blanco」です。

B: 映画監督というより、ミュージックテレビジョンやCM(コカ・コーラ、BMW)の分野で国際的に知られた存在です。フアネス、シャキーラ、エンリケ・イグレシアスやリッキー・マーティンなど有名歌手のビデオクリップを制作しています。

A: 音楽がいかにも若者向き、両方ともアンヘロ・ミリィが手掛けている。本作では音楽だけでなくクレジットの入り方も面白かった。国籍はコロンビアですが、現在はロスアンゼルス在住です。ニューヨーク撮影に20日間もかけられたのも、そのお蔭でしょう。というわけか2014年の3作目「Default」はアメリカ映画です。

(本作撮影中のシモン・ブランド監督)

B: 2006年11月、『unknown アンノウン』公開に合わせて夫人と来日しています。

A: 奥さんは2004年に結婚したクラウディア・バハモンBahamón、コロンビアのモデル、TV司会者、二人の間には二人子供がいます。影響を受けた監督として『時計じかけのオレンジ』のスタンリー・キューブリック、猟奇殺人を描いたサイコ・サスペンス『セブン』のデヴィッド・フィンチャーの二人を上げています。

(シモン・ブランドとクラウディア・バハモン)

レイナ Reina とクイーンズ Queens

B: マーロンが住みつくことになるクイーンズは、ニューヨーク市でも移民がもっとも多い地区だそうですが、ヒロインの名前レイナは英語のクイーンです。

A: そういうやり取りが作中でもありましたが、実際は遠く離れたジョージア州のアトランタに住んでいた。レイナはクイーンズにいなかった。マーロンに所在を教えてくれたのが、あの危険な旅を共にしたヴィッキー・ルエダ扮するカレーニャでした。

(再会しても誤解の溝が埋まらないレイナとマーロン)

B: こういうネットワークは存在するのでしょうか。寝る場所を追い出されたマーロンを助けてくれたミラグロスの制止を振りきって、アトランタを目指す。

A: ミラグロスとは既に恋人関係になっていたのにね。結局、誤解がもとでも壊れた愛は二度と元に戻らない。クイーンズに戻るほかないマーロンはミラグロスの家の前に佇んで映画はザ・エンド。夢と愛を探し求めて彷徨する、『オデュセイア』コロンビア版。

B: あまりに幼すぎるマーロンの<パライソ・トラベル>でした。夜のシーンが多かったせいか光の使い方が印象的でした。

作家になろうとは夢にも思わなかったホルヘ・フランコ

A: 小説と映画の関係性に絞って「トーク」の落穂ひろい。フランコ氏「子供のころは映画とかテレビの仕事を目指していて、作家になろうとは夢にも思わなかった」と語っているように、早熟な本の虫ではなかったようです。ウィキペディアにも「3人の姉妹に取り囲まれて大きくなったが、彼女たちが私を無視するので、まるで透明人間のようだった。茶の間から追い出され、自室に閉じこもってテレビを見るか、本を読むしかなかった」とあります。

B: 女3対男1では勝ち目はないが、やんちゃ坊主ではなくシャイな少年だった。それに総じて女の子は気まぐれで残酷だからね(笑)。女性優位の家庭に育つと男の子は萎縮する。

A: 本とテレビがオトモダチの時代が、今日のホルヘ・フランコを作ったのかもしれない。でも蔵書に囲まれていた家庭ではなく、スティーヴンソンの海洋冒険小説、ジュール・ヴェルヌのSF、エニッド・ブライトンなどを読んでいたというから本好きではあったが、特別ではないでしょう。

B: 読書サークルに入っていた本好きな母親の影響を受けている。シェイクスピアを初めて読んだのは、祖父が13歳のときプレゼントしてくれた『ロミオとジュリエット』、とても感動して映画化するのが夢だった。「だから作家になろうとは思わなかった」と、「第二のガルシア=マルケス」といわれるにしては晩熟かな。

A: テレビのなかった頃に子供時代を送ったマルケスと比較するのは酷な話かもしれないが、同じ年頃の彼は、いっぱし<詩人>として仲間から一目置かれていた。

B: 「最初はロンドン国際フィルムスクールで映画を専攻したが、実際学んでみると自分に向いていないことが分かった」とも。

A: 映画を学んだ経験が「小説と映画の違い」を理解するのに役立っているのか。これは重要なことで、ある作家が映画化された自作を観て「これは私の小説の映画化ではない」と憤激する例は少なくない。これは小説と映画の違いを理解していないからです。

B: ビオグラフィーは付録に回すとして、会場からの「小説執筆中、映画化を意識するか」には、きっぱり「ノー」でした。

A: こういう質問が出るのはジャンルの違いを理解してないからで、小説は小説、映画は映画です。それに関連して、マルケスが黒澤明に自作の映画化を望んでいた話がでました。

B: 具体的にはどの作品だったのか聞き洩らしましたが、「黒澤明監督に撮ってもらいたかったが、既に高齢であったこともあって実現しなかった」と。

A: 作家が『族長の秋』の映画化をもちかけていた話は有名です。念願かなって1990年に来日したとき二人は歓談しています。「世界のクロサワ」も既に80歳と高齢でしたが、それだけが理由だとは思えない。撮る気はなかったと思いますが、そもそも製作費の問題で実現は難しかったはずです。「妥協を許さない」イコール「お金が掛かる」ですし、晩年のクロサワ作品でコレというのがない。

B: すでに映画は斜陽産業でしたし、『百年の孤独』は別として、『族長の秋』の認知度など現在だって低い。製作会社や脚本家など問題山積、実現不可能だと思っていました。

A: ほかにもショーン・ペン製作・監督、ノーベル賞作家の大ファンというマーロン・ブランド主演の噂も流れましたが立ち消えになった。ブランドは出演料は要らないというほどでしたが。ほかにもサラエボ出身だが「ユーゴスラビア人」を自称しているエミール・クストリッツア、パルムドール2回の監督が、滞在先のキューバまで足を運んで作家に直談判したが、これまた実現しなかった。

B: 仮に作家が気に入らなくてもクストリッツァなら面白いのができたかも。フランコ氏は、よく聞き取れなかったのですが「ダイヤローグは変えられないが、マルケスの小説は会話部分が少ない」ことを映画化を困難にしている理由の一つに挙げていました。

A: 特に『族長の秋』は、大きく6段落に別れており、それぞれ最初から最後まで改行無し、勿論会話部分に「」もない。ないどころか語りと会話が錯綜する小説です。彼の小説でも映画化が難しい部類です。読者が各自自由に想像して映画化しないほうがベターな小説もあるわけです。

B: 語りの文学である昔話でも、絵本やアニメにして子供の想像力を潰している例があります。

A: タケシ・キタノ監督は、マルケスの小説には「映像が感じられる」と言ってますから、映画化も作品によりけりです。

B: とにかく80年代にはマルケス作品の映画化は量産されました。作家自身の評価、作品の出来不出来にかかわらず、現在でも鑑賞可能です。

A: ラテアメリカ文学のブーム、マジック・リアリズムの話もでましたが、各国、各自受け取り方はさまざまです。フランコ氏から「自分の小説にマジック・リアリズムを感じた」というスペイン人記者の例が紹介されました。本邦の読者はいかがでしたでしょうか。

B: さて、「トーク」の対談者にして翻訳者である田村さと子氏が次に手掛けているのは、2010年発表の「Santa suerte」だそうです。

*付録「ホルヘ・フランコのキャリア&作品」*

★ホルヘ・フランコ Jorge Franco Ramos、1962年メデジン生れの56歳。ロンドン国際フィルムスクールで映画を専攻するも、ひとりでいるのが好きな自分には映画は向かないと断念、コロンビアに戻る。尊敬する作家マヌエル・メヒア・バジェッホが指導するメデジンの公立図書館文学養成所に参加、最終的には文学を学ぶため、ボゴタのイエズス会系のハベリアナ大学(Pontificia Universidad Javeriana 1623年創立)に入学する。創作養成所教授ハイメ・エチェベリの指導を受ける。

1996年、短編「Maldito amor」(『いまいましい恋』『呪われた愛』)

1997年、小説デビュー作「Mala noche」(『イヤな夜』『悪い夜』)

1999年、「Rosario Tijeras」(『ロサリオの鋏』田村さと子訳)

2001年、「Paraiso Travel」(『パライソ・トラベル』田村さと子訳)

2006年、「Melodrama」(「メロドラマ」)

2010年、「Santa suerte」

2014年、「El mundo de afuera」(『外の世界』田村さと子訳)

★成功作『ロサリオの鋏』はダシル・ハメット賞を受賞(2000)、2005年メキシコの監督エミリオ・マイレにより映画化された(コロンビア、メキシコ、西、ブラジル合作)。ゴヤ賞2006スペイン語外国映画賞ノミネートほか、アリエル賞脚本賞ノミネート、マラガ映画祭でロサリオを演じたフローラ・マルティネスが「ラテンアメリカ部門」の女優賞を受賞した。またRCNチャンネルでTVシリーズ化(60話)されている。未公開だが『ネイキッド アサシンNEKED ASSASSIN』の邦題でDVD化されている。「Melodrama」は舞台化された。

(エミリオ・マイレのオリジナル版、フローラ・マルティネス、後方はウナクス・ウガルデ)

★「第二のガルシア=マルケス」と称され、マルケス自身からも信頼を得ており、キューバの「サン・アントニオ・デ・ロス・バニョスの映画テレビ国際学校」のワークショップ「Cómo se cuenta un cuento」に講師として招かれている。成果は1996年『お話をどう語るか』として刊行された。

◎関連記事・管理人覚え

*「ガボと映画」に関する主な記事は、コチラ⇒2014年04月27日/04月29日

*ガルシア=マルケスについてのドキュメンタリー紹介、コチラ⇒2016年03月27日

*バルガス=リョサとガルシア=マルケスについての記事は、コチラ⇒2017年07月20日

スペイン内戦をバスクを舞台にコメディで*「La higuera de los bastardos」 ― 2017年12月03日 16:28

アナ・ムルガレンの「La higuera de los bastardos」―小説の映画化

★今年のサンセバスチャン映画祭で上映された(9月28日)ボルハ・コベアガの「Fe de etarra」は、カンヌで話題になった『オクジャ』と同じネットフリックスのオリジナル作品だったから、さっそく『となりのテロリスト』の邦題で配信されました。エタETA(バスク祖国と自由)の4人のコマンドが、ワールドカップ2010を時代背景にマドリードで繰り広げる悲喜劇。脚本にディエゴ・サン・ホセと、大当たり「オチョ・アペリード」シリーズ・コンビが、今度は人気のハビエル・カマラを主役に迎えて放つ辛口コメディ。いずれアップしたい。

★今回アップするアナ・ムルガレンの「La higuera de los bastardos」は、スペイン内戦後のビスカヤ県ゲチョGetxoが舞台、時代は大分前になるがスペイン人にとって、特にバスクの人にとっては、そんなに遠い昔のことではない。本作はラミロ・ピニーリャ(ビルバオ1923~ゲチョ2014)の小説 “La higuera”(2006)の映画化。ピニーリャはビスカヤについての歴史に残る作品を書き続けたシンボリックな作家、1960年に “Las ciegas hormigas” でナダル賞、2006年、バスクのような豊かだが複雑な世界についての叙事詩的な「バスク三部作」ほか、彼の全作品に対して文学国民賞が贈られている。ヘンリー・デイヴィッド・ソローの回想録『ウォールデン 森の生活』(1854刊)から採った自宅「ウォールデンの家」で執筆しながら人生のほとんどを過ごした。

(ディケンズの『デイヴィッド・コパフィールド』を手にしたピニーリャ)

★「健康だし未だ頭もはっきりしている。実際のところ私の精神年齢は20歳なんですよ。死は怖くはありませんが、ただ残念に思うだけです。まだそこへ行きたいとは考えていません、何もないのでしょうね。健康が続くかぎり生きていかねばなりません」とインタビューに応えるラミロ・ピニーリャ。若いころは生活のために船員、ガス会社勤務など多くの職業を転々、小説家デビューは1960年と比較的遅かった。以降半世紀以上バスクの物語を書き続けた。インタビューの約1ヵ月後、10月23日老衰のため死去、享年91歳でした。

(「ウォールデンの家」でインタビューに応じるラミロ・ピニーリャ、2014年9月14日)

「La higuera de los bastardos」(The Bastards Fig Tree)2017

製作:The Fig Tree AIE / Blogmedia 協賛Ana Murugarren PC

監督・脚本・編集:アナ・ムルガレン

原作:ラミロ・ピニーリャ “La higuera”

撮影:Josu Inchaustegui(ヨス・インチャウステギ?)

録音:セルヒオ・ロペス=エラニャ

音楽:アドリアン・ガルシア・デ・ロス・オホス、アイツォル・サラチャガ

製作者:ホアキン・トリンカダ(Joaquin Trincada)

データ:製作国スペイン、スペイン語、2017、コメディ・スリラー、103分、2016年夏ビスカヤ県ゲチョで撮影。11月開催のオランダのフリシンゲン市「Film By The Sea」2017に正式出品、スペイン公開11月24日

キャスト:カラ・エレハルデ(ロヘリオ)、エルモ(カルロス・アレセス)、ペパ・アニオルテ(村長の妻シプリアナ)、ジョルディ・サンチェス(村長ベニート)、ミケル・ロサダ(ペドロ・アルベルト)、アンドレス・エレーラ(ルイス)、ラモン・バレア(ドン・エウロヒオ)、イレニア・バグリエット(Ylenia Bagliettoロレト)、マルコス・バルガニョン・サンタマリア(ガビノ)、キケ・ガゴ(ガビノ父シモン・ガルシア)、エンリケタ・ベガ(ガビノ母)、アレン・ロペス(ガビノ兄アントニオ)、アスセナ・トリンカド(ガビノ姉妹)、イツィアル・アイスプル(隣人)他

プロット・解説:市民戦争が終わった。ファランヘ党のロヘリオは、毎晩のこと仲間と連れ立ってアカ狩りに出かけていた。なかにはアカと疑われる人物も含まれていた。ある日のこと、一人のマエストロとその長男を殺害した。下の息子が憎しみを込めた目でロヘリオを睨んでいた。その視線が彼の人生をひっくり返してしまう。少年は父と兄を埋葬し、その墳墓にはイチジクの小さな苗を植えることだろう。やがて大人になれば復讐するにちがいない。ロヘリオは己れを救済するために似非隠者になり、毎朝毎晩イチジクがすくすくと成長するように世話しようと決心する。新しい村長の妻シプリアナは、ロヘリオ似非隠者の名声を利用して、この地を聖地の一大センターに変えようと画策する。そんな折りも折り、家族を捨ててきた告げ口屋の強欲なエルモが現れる。イチジクの木の下に宝物を隠しているにちがいないと確信して、ロヘリオから離れようとしなくなる。10歳の少年ガビノの視点とロヘリオを交錯させながら物語は進んでいく。

(マルコス・バルガニョン・サンタマリアが扮するガビノの視線)

(父親のキケ・ガゴと兄のアレン・ロペス)

(父親と兄を埋葬するガビノ)

(父親と兄を埋葬するガビノ)

寓意を含んだ贖罪の物語、紋切型の市民戦争を避ける

★アナ・ムルガレンの長編第2作。作品数こそ少ないがキャリは長い。2006年刊行の原作を読んだとき、二つの映画のシーンが思い浮かんだという。「一つはブニュエルの『砂漠のシモン』の中で柱に昇ったままのシモン、もう一つがフェリーニの『アマルコルド』の中で大木に登ったままの狂気の伯父さんのシーンでした。その黒さのなかに思いつかないようなアスコナ流のユーモアのセンスに出会って驚いた」と。「本作で製作を手掛けたトリンカドと私は作家と知り合いになった。ピニーリャ自身が映画化するならと薦めてくれたのが本作でした。多分、この小説は突飛でシニカルなユーモアが共存しているからだと思います。コメディとドラマがミックスされている非常にスペイン的な何かがあるのです」とも。

★ステレオタイプ的な市民戦争ではなく、コメディで撮りたかったという監督。コメディを得意とするカラ・エレハルデ、カルロス・アレセス、ペパ・アニオルテを主軸に、常連のミケル・ロサダ、アスセナ・トリンカド、バスク映画に欠かせないラモン・バレアを起用した。資料に忠実すぎて動きが取れなくならないように、演技にはあまり制約をつけなかったようです。

(ファランヘ党員のロヘリオ、カラ・エレハルデ)

★「スペインは対立を克服できなかったヨーロッパで唯一の国、それを現在まで引きずっている。そのため今もってイチジクの木の下で眠っている人は浮かばれない」と語るエレハルデ。「カラ・エレハルデのような優れた俳優に演じてもらえた。ロヘリオの人間性に共感してもらえると思います。このファランヘ党員は隠者になったことを悔やんでいない。はじめは恐怖から始まったことだが、次第にイチジクの木を育てることに寛ぎを感じ始めてくる」と監督。当然「粗野なメタファー満載だ」との声もあり、評価は分かれると予想しますが、コメディで描く内戦の悲痛は、深く心に残るのではないか。

(ポスターを背に、ロヘリオ役のカラ・エレハルデ)

*監督キャリア・フィルモグラフィ*

★アナ・ムルガレンAna Murugarren:1961年ナバラのマルシーリャ生れ、監督、編集者、脚本家。バスク大学の情報科学部卒。1980~90年代に始まったバスクのヌーベルバーグのメンバーとしてビルバオで編集者としてキャリアを出発させる。メンバーには本作で製作を手掛けたホアキン・トリンカド、ルイス・マリアス、『悪人に平穏なし』のエンリケ・ウルビス、『ブランカニエベス』のパブロ・ベルヘル、日本ではお馴染みになったアレックス・デ・ラ・イグレシアなどがいる。

2005年「Esta no es la vida privada de Javier Krahe」ドキュメンタリー、監督・編集

(ヨアキン・トリンカドとの共同監)

2011年「El precio de la libertad」監督・編集(TVミニシリーズ2話)

2012年「La dama guerrera」監督・編集(TV映画)

2014年「Tres mentiras」監督・編集、長編映画デビュー作

2017年 本作割愛

*他にエンリケ・ウルビス、パブロ・ベルヘル、ヨアキン・トリンカドの編集を手掛けている。

(アナ・ムルガレンとホアキン・トリンカド、2016年7月)

★受賞歴:「Tres mentiras」がフィリピンのワールド・フィルム・フェス2015で「グランド・フェスティバル賞」を受賞、他に主役のノラ・ナバスが女優賞を受賞した。他にサラゴサ映画祭2015作品賞、サモラ県のトゥデラ映画祭2014第1回監督賞他を受賞している。エンリケ・ウルビスの「Todo por la pasta」でシネマ・ライターズ・サークル賞1991の最優秀編集賞を受賞している。

(本作撮影中のアナ・ムルガレン監督)

アルモドバルとスペイン市民戦争*プラチナ賞2017授賞式 ― 2017年07月28日 10:05

スペイン内戦の失踪者家族に捧げられたアルモドバルの受賞スピーチ

★プラチナ賞2017監督賞を受賞したペドロ・アルモドバルの受賞スピーチの続きです。監督はトロフィーを「戦争中に失踪した人を今もって探し続けている何千何万という家族へ」捧げたという献辞の真意について簡単に説明したい。スペインは第二次世界大戦には参戦していませんから、戦争と言えばスペイン内戦(1936~39)を指します。ざっと80年前の戦争です。プレス会見でアルモドバルは、「受賞作『ジュリエッタ』は、失踪した娘アンティアが母親に残した痛みについての物語」と語った。18歳になった娘の失踪の理由が理解できず、ずっと苦しみ続ける母親の話です。かつては夫の過去が許せず家を出た自分と娘をダブらせる話。失踪には死の臭いがただよう。「内戦の失踪者とタイプは異なるが、スペインでは失踪者を探し続ける家族は多い。自分の受賞スピーチは政治的な意味合いはなく、あくまでも人間的な要請から発せられたもの」と強調したようです。

(受賞スピーチをするアルモドバル、マドリードのカハ・マヒカにて、7月22日)

★「ついこの間も、80年間閉められていた墓を掘り出したら、傷痕が幾つもある遺体が発見されたというニュースに接した」ことをあげ、内戦が終わっていない家族の存在を語った。「失踪者に関するテーマで映画を撮りたいと考えているが、相応しい脚本がまだ完成していない。それで生死が分からないとか、失踪者のいる家族に接触して取材している。スペインではこのテーマはとても重要だと考えている」とも。スペインにとどまらず、隣国ポルトガルは言うに及ばず、アルゼンチン、チリ、ドミニカ共和国、キューバ、パラグアイ、ペルーなど中南米諸国で軍事独裁を経験しなかった国はないのではないでしょうか。コロンビアやメキシコのように麻薬がらみの失踪者が現在も進行中のイベロアメリカ諸国が一堂に会したフェスティバルであってみれば、あながち唐突なスピーチでもなかったかもしれない。

コミュニスト詩人マルコス・アナの回想録の映画化が実現する?

★アルモドバルは、詩人マルコス・アナの回想録 ”Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida” (バルセロナUmbriel 2007刊)の映画化権を2008年に取得している。当時スペインのランサローテ島で暮らしていたジョゼ・サラマーゴの序文が付いている。ポルトガルに初のノーベル文学賞をもたらした作家。どうやらこれと関係しているようです。まずマルコス・アナ(サラマンカ1920~マドリード2016)の紹介から。フェルナンド・マカロ・カスティーリョが本名だが、父親からとったペンネームのマルコス・アナで知られている詩人で作家。内戦終結後の1939年に19歳で逮捕された。容疑は内戦初期の1936年に司祭以下3人殺害の罪。本人は無実を主張したが、第一級殺人罪で死刑宣告、その後禁固30年に減刑され政治犯が収容される刑務所に収監されていた。1961年、設立されたばかりのNGOアムネスティ・インターナショナル、ラファエル・アルベルティやパブロ・ネルーダなどの海外の著名人の尽力によって自由の身になった。この獄中23年間を含む回想録が上記の本である。サラマーゴ、アルベルティ、ネルーダの3人は共にコミュニストでした。

(回想録とマルコス・アナ)

★アルモドバルは、『抱擁のかけら』完成後に、計画中の映画4本ほどを挙げていた。その中にマルコス・アナの回想録の映画化も入っていた。しかし2年おきに新作を発表しているのに一向に具体化せず、もう中止したのかと思っていました。というのも詩人も鬼籍入りしたことだし、冤罪ではないというフランコ支持者も多くいるなかで、映画化は難しいのではないかと考えていたからです。当時アルモドバルは「1939年に出所してからの詩人を描くことから始めたい」とインタビューに答えていた。詩人がアルモドバルに、「自由の身になってマドリードに放り出されたとき、私は42歳の幼児だった。痛みは肉体的なものより精神的なほうが辛かった。長いあいだ暗くて狭い空間に閉じ込められていたので広場恐怖症になり、灯りが怖く、車に乗ると酔って嘔吐した。同じように若い女性たちの存在にも慣れることができず、子供のようなリアクションをした」と告白していたそうです。

(アルモドバルとマルコス・アナ、2014年3月28日)

★映画化が決まったわけではありませんが、詩人のプロフィールを簡単に補足すると、父親は貧しい日雇い労働者、4人姉弟の末っ子としてサラマンカで生まれた。家計を助けるため12歳か13歳で店員として働き始めたから、日本でいう義務教育を最後まで受けられなかった。16歳で共産党に入党、1936年4月に結成された統一社会主義青年JSU(1936~61)というスペインの共産主義青年同盟に加入している。内戦が始まると前線で戦い、内戦終結後の1939年に19歳で逮捕されたのは、上記の通りです。

(フェルナンド・マカロ・カスティーリョ青年)

(ラファエル・アルベルティとマルコス・アナ)

★刑務所内の巡回図書でスペインの古典、ケベド、ロペ・デ・ベガ、カルデロンなどに触れ、1950年代には禁書だったラファエル・アルベルティ(当時亡命)やミゲル・エルナンデス(1942年肺結核で獄死)、ガルシア・ロルカ(1939年射殺)などを、反フランコの地下組織を通じて入手して読んでいた。獄中で書き始めた詩は海外で出版され、スペイン国内より外国での知名度が高かった。それが釈放に繋がったようです。1961年釈放後はパリに脱出、スペインに戻ったのはフランコ死後の1976年である。2009年12月、社会労働党のサパテロ政府からゴールド・メダルを授与されたが、勿論フランコ支持者からは非難の矢が飛んだ。翌2010年、フランスの法学者ルネ・カサン(1968年ノーベル平和賞)の功績を讃える「ルネ・カサン人権賞」を受賞した。2016年11月24日、合併症のため96歳で死去、谷あり山ありの波瀾万丈な一生でした。

(バスク自治政府パチ・ロペス首相からルネ・カサン人権賞を受け取るマルコス・アナ)

★映画化がされるなら、元スパイのフランシスコ・パエサのビオピックを描いたアルベルト・ロドリゲスの『スモーク・アンド・ミラーズ』のように面白くなりそうですが、どんな切り口にしろ物議をかもすのは目に見えています。今は取りあえずお蔵入りしたわけでないことを喜びたい。

*ガルシア・ロルカの死に関する記事は、コチラ⇒2015年9月11日

バルガス=リョサvsガルシア・マルケス*40年間の沈黙を破る ― 2017年07月20日 14:14

ガルシア・マルケスとの親密な友情関係の始まり、1967年

★毎年恒例となっているマドリード・コンプルテンセ大学の夏期講座が、サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリア市で始まった。世界各地から受講者を集めるスペインでも有数の夏期講座です。ペルーのノーベル賞作家マリオ・バルガス=リョサ(1936)は本講座のプログラム編成をしています。この度コロンビアのエッセイスト、カルロス・グラネスをインタビューアーに迎えて、作家本人が対談形式でガルシア・マルケス(1927-2014)についての講義を行いました。しかしこの授業の目玉の一つは、1967年に始まったガルシア・マルケスとの幸せだった10年間が、1976年いかにして決裂するに至ったかだったにもかかわらず、新たなデータを掘り起こすまでには至らなかった印象です。結局、謎は謎のまま、コロンビアの作家同様、ペルーの作家も秘密を墓場まで持って行くつもりのようです。

(バルガス=リョサとカルロス・グラネス、サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリア、7月5日)

★後にノーベル賞作家となる二人にとって、1967年はカラカスの飛行場で初めて顔を合わせて以来、10年間続く幸せの友情が始まった年でした。またガルシア・マルケスにとっては友人から可能な限りの借金をし、家財道具まで売り払って家族に極貧を強いて完成させた『百年の孤独』が、5月30日に刊行された年でもありました。どうしてカラカスだったのかと言えば、ペルーの作家の『緑の家』が第1回ロムロ・ガジェゴス賞を受賞し、コロンビアの作家がそのプレゼンターだったからです。ベネズエラの小説家で政治家でもあったガジェゴスを記念してベネズエラ政府によって創設された文学賞(スペイン語で書かれた作品を5年ごと1作選ぶ)。1972年、第2回目の受賞作品はマコンドの作家の『百年の孤独』でした。

★バルガス=リョサ VL によると、ガルシア・マルケス GM の『大佐に手紙は来ない』(1961年、コロンビア刊)が自分のところにやってきたのは前年の1966年だったという。当時フランス・ラジオ・テレビジョンでラテンアメリカの新刊紹介のような番組を担当していた。本作の翻訳書がパリに現れたのが1966年だったというわけです。厳正なリアリズムと老大佐の明快な描写がとても気に入った。そしてガルシア・マルケスという作者に是非とも会いたいと思うようになった。それから二人の間で熱心な手紙のやり取りが始まり、実際に会う前に既に二人は友人関係を築いており、カラカスを去るころには大の親友になっていたという。

★対談にありがちなことだが、会話はあっち飛びこっち飛びしたようだが、例えばカミュ、サルトル、トルストイ、ドストエフスキー、フォークナーやヴァージニア・ウルフの影響など、すでに多くのことは書かれていることですが、VL によると、ウルフの影響が大きいことをよく口にしていたという。カミュは別としてサルトルのようなフランス実存主義の作品は読んでいなくて、どちらかというと英国系の文学をより好んで読んでいたという。これもまた周知のことでしょうか。ごく個人的な二人の共通点、それは母方の祖父母に育てられ、それぞれ両親とは確執があり対立関係にあったこと、二人が若かった時代には、今日のラテンアメリカとは違って文化的連帯が存在しなかったこと、ボゴタやリマでは不可能な何かを求めてヨーロッパに向かったこと、これまた周知のことであり、受講生の多くが期待したテーマは、どうしてこの親密な友情関係が壊れたかということだったに違いありません。

ガルシア・マルケスとの決裂――キューバと「パディーリャ事件」

★1971年のキューバ、ラテンアメリカの<ブーム>の作家たちを政治的に分断した「パディーリャ事件」が起こった。3月20日、詩人エベルト・パディーリャは妻で詩人のベルキス・クサ= マレと一緒に逮捕された。理由は一言でいえば革命に害悪をもたらす反革命的な作家ということです。妻は2日後に釈放されたが、エベルトは38日間拘留され、4月27日にキューバ作家芸術家連盟 UNEAC のホールに集められたメンバーを前に「自己批判文」を読まされるという拷問の末、解放された。この吐き気を催す自己批判文には、反革命的な態度をとる彼の友人作家たちの華麗なリストが含まれていた。すなわち妻ベルキス・クサ=マレ、レサマ=リマ、ビルヒリオ・ピニェラ、セサル・ロペス、ディアス=マルティネス、ノルベルト・フエンテス・・・レサマ=リマのように欠席した人は難を逃れることができたが、名指しされた人々は恐怖にひきつって各自マイクの前で釈明しなければならなかった。冷戦時代のハリウッドを吹き荒れた「赤狩り」を想起させ、パディーリャにエリア・カザンが重なった。

★パディーリャの逮捕の報は、革命を支持していた当時の知識人たちに激震が走った。パリに住んでいたフリオ・コルタサルが自宅にフアン・ゴイティソロを呼んで、後に「フィデル・カストロへの最初の書簡」となる抗議文を作成した。賛同して署名した数は54名に達し、その中にはジャン・ポール・サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、マルグリット・デュラス、カルロス・フエンテス、オクダビオ・パス、フアン・ルルフォ、スーザン・ソンタグ、アルベルト・モラヴィア、勿論バルガス=リョサやコロンビアのジャーナリストで親友プリニオ・アプレヨ=メンドサも署名した。

★ただはっきりしないのがガルシア・マルケスであった。彼はパディーリャ逮捕を知ると、当時住んでいたバルセロナを急いで離れ、連絡の取れないカリブのどこかへ雲隠れしてしまった。そこで同じバルセロナにいたアプレヨ=メンドサが自分が責任を取ると言って友人の名前を書き加えたのである。当然マコンドの作家は署名しなかったと言い張り、コロンビアのジャーナリストは作家を庇い、他のものは署名したがフィデルの反応を見て撤回した、と真相は闇に紛れてしまった。当のプリニオにとってさえ謎なのである。

(ガルシア・マルケス、バルガス=リョサ、フリオ・コルタサル、事件が起きる前の1971年)

★以上が大体のいきさつであるが、VLの証言はこの内容と若干ずれるようだ。「パディーリャが CIA のスパイだと告発され逮捕されたとき、バルセロナの私の家にフアンとルイス・ゴイティソロ兄弟、ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーなどが集まり、抗議の書簡を練った。この書簡には多くの知識人が署名した。プリニオがガルシア・マルケスの名前も入れるべきだと言ったが、私たちは本人に相談してからだとコメントした。当時彼の所在は全く不明で確認を取ることができなかったのだ。しかしプリニオが署名すると決断した。これが私が知ってることです。ガルシア・マルケスは激しくプリニオに抗議した。自己批判文の後、パディーリャが解放された後の5月4日に書かれた抗議文「第二の公開書簡」には、ガルシア・マルケスは署名しなかった」と語った。

★多分、バルセロナ在住のバルガス=リョサたちが作成した草案をフアン・ゴイティソロがパリのコルタサルのところに運び込み完成させたということかもしれない。他にもう一人署名しなかったのが、キューバ革命の熱心な擁護者だった当のコルタサルである。世界を歩き回る作家として有名な彼は、1981年にキューバ、ニカラグア、プエルトリコ歴訪計画を中止したが、死の前年の1983年に知識人常任委員会 Comité Permanente de Intelectuales の会議出席のためハバナを訪れている。

★ペルーの作家によると、「この事件を境に私たちの間に壁ができた。当時私は革命を熱烈に支持していたが、彼はそれほどではなく、それに関しては常に慎重だった。友人のプリニオ・アプレヨと一緒にプレンサ・ラティノで働いていたとき、既に共産党によって排除されていたからだ」。「慎重だったのにフィデル・カストロとのツーショット写真に納まるようになったのは、彼に何が起こったのでしょうか?」との質問には、「分からない。彼の生き方は実に現実的で、反キューバより親キューバのほうが自分に有利だと判断したからだと思う」と。もはや立ち位置をキューバ革命賛美に変えた彼を党が再び粛正する心配はなく、ガルシア・マルケスは最期を迎えるまでフィデルとの親密な関係を保ちつづけた。(写真下は権力で結びついていた、コミュニストでなくフィデリストだった二人)

★「パディーリャ事件のあと彼とは音信不通だったから、彼に何が起こったかは正確には知らない。プリニオの意見では、彼はキューバが悪い方向に進んでいることは分かっていたが、将来的にはラテンアメリカは団結するという考えをもっていた」という。「ガルシア・マルケスは権力をもつ人間に非常に魅了されており、それは文学に止まらず人生にも不可欠なものだった。いい意味でも悪い意味でも同じく、権力があらゆることを可能にしてくれると考えていた。魅力的で活力のある権力者、例えばメキシコの麻薬王エル・チャポ(ホアキン・グスマン)やパブロ・エスコバルのような人物を主人公に創作したいと考えていた。またフィデル・カストロやトリホス(パナマの最高司令官オマル・トリホス、軍事政権を率いた)のような政治家の完全な虜だった」と、『ヤギの祝宴』の作家は断言した。そう言えばコルタサルも1979年にオマル・トリホスに会いに当時の妻キャロル・ダンロップとパナマを訪れている。

★フアン・ルルフォやアレホ・カルペンティエル、マルケス自身のような作家たちは、「醜悪さ」の美やラテンアメリカの「後進性」を引き出す術に長けていた。「ラテンアメリカ出身の作家たちが想像力豊かな文学を生み出したのは幸運だったということですか」と尋ねられると、「分からないけど、私たちの大陸は優れた文学を生み出すのにいいところだよ。いやいや、そうじゃない。どこの国もそこに相応しい文学があるよ」と訂正した。

★バルガス=リョサのガルシア・マルケス殴打事件は1976年2月12日、メキシコ国立芸術院(ベジャス・アルテス宮殿)で起きた。先述したようにその理由は語られることはなかった。いろいろ噂が飛び交っているが、多分それが事実に近いのではないか。互いに不名誉なことだから沈黙は金なのだ。完全に決裂した後でも『百年の孤独』以下の文学的価値は変わらないとも語った。

(左目に大きな痣ができてしまったガボ、1976年)

★「彼の訃報を知ってどう受け止めましたか」の質問には、「寂しかった。コルタサルやカルロス・フエンテスのときと同じように、一つの時代が終わったと感じた。彼らは大作家というだけでなく親友だったからね。ラテンアメリカ文学の存在を世界に知らしめた世代です。直ぐにこの世代の最後の一人が自分だと思って、少し悲しかった」と。

(新婚ホヤホヤのバルガス=リョサと新夫人イサベル・プレイスラー、2016年ゴヤ賞ガラで)

ガルシア=マルケスのドキュメンタリー*”Gabo:la creación de Gabriel García Márquez” ― 2016年03月27日 15:08

マコンドの黄色い列車に乗って

★“Gabo:la creación de Gabriel García Marquez”は、イギリスの監督ジャスティン・ウエブスターのドキュメンタリーですが、言語はスペイン語です。監督はスペイン語が流暢、前作“I will Be Murdered”(2013“Seré asesinado”)もグアテマラの弁護士暗殺事件をテーマにしたドキュメンタリー、各地の国際映画祭で受賞しています。“Gabo”はガウディ賞2016にノミネーションされましたが受賞ならず記事を見送りました。しかし毎年誕生月の3月になると何かしら記事が目につき、今年の命日(4月17日)は、日本流に言うと3回忌にあたるのでご紹介することに。作家本人の登場は少ないようですが、監督によると「今まで彼のドキュメンタリーはなかった。それはインタビュー嫌いだったからだ」そうです*。2014年の死去に際しては当ブログでも「ガボと映画」に関する記事を中心に幾つかアップしております。

*皆無というわけではなく、「本格的な」ドキュメンタリー映画という意味に解釈したい。作家の80歳の誕生を祝して製作された、ルイス・フェルナンドの“Buscando a Gabo”(2007、コロンビアTV、52分)が、翌2008年に『ガボを探し求めて』の邦題で上映されました(セルバンテス文化センター)。他にも『百年の孤独』に関連したシュテファン・シェヴィーテルトの“El Acordeón del Diablo”(2001、スイス=コロンビア=ドイツ合作)が『惡魔のアコーディオン』の邦題でテレビ放映されている。シェヴィーテルトは音楽ドキュメンタリー『キング・オブ・クレズマー』が公開されている監督。

*「ガボと映画」に関する記事は、コチラ⇒2014年1月23日・4月27日・4月29日

“Gabo:la creación de Gabriel García Márquez” 2015

(“Gabo:The Creation of Gabriel García Márquez”、“Gabo:la magia de lo real”他)

製作:JWProductions / Canal+España / Caracol(コロンビアTV)他

監督・脚本:ジャスティン・ウエブスター

データ:製作国西=英=コロンビア=仏=米、スペイン語、2015年、ドキュメンタリー、伝記、90分、公開コロンビア2015年3月、スペイン2015年4月17日(1周忌)、マドリード限定(TV放映)4月23日、バルセロナ12月19日、米国独立系の映画館で2016年3月、ドイツ、フランス、イタリアではテレビ放映予定、他

映画祭・ノミネーション:カルタヘナ・デ・インディアス映画祭2015年3月13日、ニューヨークのコロンビア映画祭、シカゴのラテン映画祭、ガウディ賞2016ドキュメンタリー部門ノミネーション、他

キャスト:フアン・ガブリエル・バスケス(作家)、アイーダ(妹1930生れ)、ハイメ(弟1941生れ)、ヘラルド・マルティン(ガボの伝記作家)、プリニオ・アプレヨ=メンドサ(親友のジャーナリスト)、セサル・ガビリア・トルヒーリョ(元コロンビア大統領)、ビル・クリントン(元合衆国大統領)、ジョン・リー・アンダーソン(ジャーナリスト)、タチア・キンタナル(元恋人)、他

(『百年の孤独』を頭にのせた有名なフォト)

複雑に錯綜するポリフォニックな声をどこまで拾えたか?

★「メキシコに行くつもりだよ」と親友プリニオ・アプレヨ=メンドサ**に語って、まだノーベル賞作家ではなかった1961年に妻メルセデスと長男ロドリゴを伴ってコロンビアを去った。到着したメキシコのメディアは、ノーベル賞作家ヘミングウェイのショットガン自殺(7月2日)を盛んに報じていたという。出演してくれた彼の妹弟が兄への愛を語るのは当然だが、「有名な作家だから賞賛しなければならないと考えた人々には出会わなかった」と監督。妹アイーダと弟ハイメの二人は、大変な読書好きだった母親について語っている。しかし作家が大きな影響を受けたのは彼の幼少期に母親代りだった母方の祖母、つまり『大佐に手紙は来ない』に出てくる大佐夫人だった。アイーダとハイメは『予告された殺人の記録』に実名で登場している。

(マルケス一家、妻メルセデス、ガボ、次男ゴンサロ、長男ロドリゴ)

**プリニオ・アプレヨ=メンドサは、1957年に共産諸国(ポーランド、チェコスロバキア、ソ連、東ドイツ、ハンガリー)を巡る旅を一緒にしたコロンビア人のジャーナリスト。しかし1971年の「パディーリャ事件」での意見の相違から袂を分かつ。彼についてはアンヘル・エステバン&ステファニー・パニヂェリの“Gabo y Fidel”(2004、『絆と権力 ガルシア=マルケスとカストロ』新潮社、2010、野谷文昭訳)に詳しい。ウィキペディアからは見えてこない作家の一面が分かる推薦図書の一つ。あくまでもIMDbによる情報ですが、残念ながら二人の著者はキャスト欄にクレジットされていない。複雑に錯綜するポリフォニックな声をどこまで拾えたかが本作の評価を左右すると思います。

(前列左から2人目ブニュエル、一人おいた眼鏡がガボ、1965年アカプルコにて)

★本作の語り手にコロンビアの作家フアン・ガブリエル・バスケス(1973ボゴタ)を起用している。ロサリオ大学で法学を専攻、1996年フランスに渡り、1999年パリ大学ソルボンヌでラテンアメリカ文学の博士号取得、1年ほどベルギーに滞在した。その後バルセロナに移り2012年まで在住、現在はボゴタに戻っている。彼の“El ruido de las cosas al caer”(2011)が最近『物が落ちる音』(松籟社、2016年1月、柳原孝敦訳)の邦題で刊行されたばかり、推薦図書として合わせてご紹介しておきます。コロンビアと米国の麻薬戦争を巡るドキュメンタリー風の小説、2011年のアルファグエラ賞受賞作品。

(アルファグエラ賞授賞式でスピーチをするバスケス、2011年)

★タチア・キンタナル(本名コンセプシオン・キンタナル)は、1929年バスク自治州ギプスコア生れの女優、詩人(タチアTachiaは渾名、コンセプシオンの愛称コンチータCon-chi-taのシラブルを入れ替えたもの)。フランコ独裁政権下では仕事ができず1953年フランスに亡命、1956年パリでガルシア=マルケスと知り合う。二人とも厳しい経済的困窮を抱えていた時代、あたかも後に書かれることになる『大佐に手紙は来ない』の大佐夫婦のような生活だったらしい(彼女は82歳になった2010年師走にアラカタカを初訪問している)。二人の熱烈な関係は1年とも数年とも言われている。作家がメルセデス・バルチャと結婚するのは1958年です。キンタナルも1950年に出会ったビルバオの詩人ブラス・デ・オテロ(1916~79)と親密な恋人関係を詩人の死まで維持していた。詩人はタチアの名付け親でもある。

★キンタナルには左耳の聴覚障害があり、映画化もされた『コレラの時代の愛』のヒロイン、フェルミーナ・ダーサを同じ聴覚障害者にしたのは、作家の元恋人への目配せだというわけです。この小説のモデルは作家の両親というのが通説ですが(本人が述べているようだ)、「私の両親は結婚しています。この小説は、アカプルコで毎年逢瀬を愉しんでいた80代のカップルを、あるとき船頭がオールで殴り殺してしまった結果事件となり、二人の秘密が白日の下になってしまった。二人はそれぞれ別の人と結婚していたからだ、という新聞記事にインスピレーションを得て書かれた」とも語っています。キンタナルも結婚してミュージシャンの息子がいる。両親は主人公フロレンティーノ・アリーサのように「51年9ヶ月と4日」も待たなかったというわけです。ウソとマコトを織り交ぜて話すのが大好きな作家の言うことですから、信じる信じないはご自由です。

*ジャスティン・ウエブスターのキャリア&フィルモグラフィー*

★イギリス出身の監督、脚本家、製作者、ノンフィクション・ライター、ジャーナリスト。ケンブリッジ大学で古典文学を専攻、1990年代はロンドンでジャーナリストとして働いた後、バルセロナに移り写真術を学びながらフリーランサーのレポーターの仕事をする。1996年製作会社JWProductionsを設立、現在はバルセロナを拠点にして映画製作に携わっている。本作の企画は「ほぼ10年前から温めていたが、具体的に始動したのは作家が死去する数ヶ月前のことで、亡くなったことで危機が訪れた」と監督。作家の熱烈なファンであったウエブスターにとって『百年の孤独』の作家の人生を語ることは難しく、結局予定より1年半遅れて完成。しかし、この映画を作ることで「今までと違った作家像にも出会った。例えば意外に内気で、若い頃に暮らしていたバルセロナ時代は無口で、親しい友人たちの付き合いを好んでいた」とも語っている。反面ノーベル賞受賞には執念をもやし、推薦者への根回しを怠らなかったいう話は有名です。

(最近のジャスティン・ウエブスター監督)

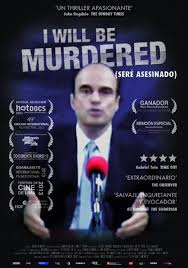

★ウエブスターが国際舞台に躍り出たのは、冒頭で触れたドキュメンタリー第1作“I Will Be Murdered”(2013“Seré asesinado”、デンマーク、英、西、グアテマラ合作)だった。グアテマラの政財界に激震を走らせた「ロドリゴ・ローゼンバーグ暗殺事件」をテーマにしたドキュメンタリー、各地の映画祭に招かれそれぞれ受賞も果たした***。ローゼンバーグはグアテマラのエリート弁護士、2009年5月10日の日曜の朝、サイクリング途中に或る者から差し向けられたヒットマンによって暗殺された(享年48歳の若さだった)。グアテマラ内戦(1960~96)の平和条約の調印がなされた後も和平合意は実現されておらず、当時の殺人件数6000人以上、誘拐件数400人以上というグアテマラでも大事件だった。それに拍車をかけるように弁護士が2日前に撮ったというビデオテープが公開されたことから国家の危機を引き起こす暗殺事件に発展した。

(政権を告発するロドリゴ・ローゼンバーグと殺害現場)

★ロドリゴ・ローゼンバーグの死後2日後に公開されたビデオは、「自分が殺害された場合の首謀者は、アルバロ・コロン大統領私設秘書官グスタボ・アレホスであり、大統領夫妻も私の殺害を了承していた」という衝撃的な内容だった。ローゼンバーグは国家資金を運用しているグアテマラ農村開発銀行の執行委員を務めていた企業家とその娘の殺害事件の調査に関与していた。彼は起業家が違法取引の隠蔽工作の協力を断ったために殺害されたと政権を告発した。

(高い評価を受けた“I will Be Murdered”のポスター)

***受賞歴:サンパウロ映画祭2013ドキュメンタリー部門審査員賞・栄誉メンション、ウィチタ映画祭2013ベスト・フューチャー・ドキュメンタリー賞、ハバナ映画祭2013ラテンアメリカ以外の監督部門サンゴ賞、グアナファト映画祭作品賞、カルタヘナ映画祭2014監督賞、バルセロナPro-Docs2014ベスト・ドキュメンタリー賞、その他、シカゴ映画祭2013正式出品、ガウディ賞2015ノミネーションなど多数。

グアダラハラ映画祭2016*ロベルト・スネイデルの新作 ― 2016年03月22日 13:37

『命を燃やして』の監督作品“Me estás matando, Susana”

★グアダラハラ映画祭2016に出品されたコメディ“Me estás matando, Susana”、次のゴールデン・グローブ賞の候補になったので前回ほんの少しだけ記事にいたしました。ロベルト・スネイデル監督は当ブログ初登場ですが、アンヘレス・マストレッタのベストセラー小説の映画化“Arráncame la vida”がラテンビート2009で『命を燃やして』(2008)の邦題で上映された折り来日しています。新作は約30年前に刊行されたホセ・アグスティンの小説“Ciudades desiertas”(1982)に触発され、タイトルを変更して製作された。ランダムハウス社が映画公開に合わせて再刊しようとしていることについて、「タイトルを変えたのに、どうしてなのか分からない。出版社がどういう形態で出すか決まっていない」とスネイデル監督。製作発表時の2013年には原題のままでしたので、混乱することなく相乗作用を発揮できるのではないか。原作者にしてみれば大いに歓迎したいことでもある。刊行当時から映画化したかったが、他の製作会社が権利を持っていてできなかった。「そこが手放したので今回可能になった」とグアダラハラFFで語っている。

(“Me estás matando, Susana”のポスター)

“Me estás matando, Susana”2016(“Deserted Cities”)

製作:Cuévano Films / La Banda Films 他

監督・脚本・製作:ロベルト・スネイデル

脚本(共同):ルイス・カマラ、原作:ホセ・アグスティン“Ciudades desiertas”

音楽:ビクトル・エルナンデス

撮影:アントニオ・カルバチェ

編集:アレスカ・フェレーロ

製作者:エリザベス・ハルビス、ダビ・フィリップ・メディナ

データ:メキシコ=スペイン=ブラジル=カナダ合作、スペイン語、2016年、102分、ブラック・コメディ、ジェンダー、マチスモ、フェミニズム。グアダラハラ映画祭2016コンペティション正式出品、公開メキシコ2016年5月5日

キャスト:ガエル・ガルシア・ベルナル(エリヒオ)、ベロニカ・エチェギ(スサナ)、Jadyn・ウォン(アルタグラシア)、ダニエル・ヒメネス・カチョ(編集者)、イルセ・サラス(アンドレア)、アシュリー・ヒンショウ(イレーネ)、アンドレス・アルメイダ(アドリアン)、アダム・Hurtig 他

解説:カリスマ的な俳優エリヒオと前途有望な作家スサナは夫婦の危機を迎えていた。ある朝のこと、エリヒオが目覚めると妻のスサナが忽然と消えていた。スサナは自由に執筆できる時間が欲しかったし、夫との関係をこれ以上続けることにも疑問を感じ始めていた。一方、自分が捨てられたことを知ったマッチョなエリヒオは、妻が奨学金を貰って米国アイオワ州の町で若い作家向けのプログラムに参加していることを突き止めた。やがてエリヒオも人生の愛を回復させようとグリンゴの国を目指して北に出発する。

*ロベルト・スネイデルのキャリアとフィルモグラフィー*

★ロベルト・スネイデルRobberto Sneider:1962年メキシコ・シティ生れ、監督、製作者、脚本家。フロリダの大学進学予備校で学んだ後のち帰国、イベロアメリカ大学でコミュニケーション科学を専攻、後アメリカン・フィルム・インスティテュートで学ぶ。1980年代は主にドキュメンタリーを撮っていた。21年前の1995年、“Dos crimenes”で長編映画デビュー、メキシコのアカデミー賞アリエル賞新人監督賞を受賞した。ホルヘ・イバルグェンゴイティアの同名小説の映画化、ダミアン・アルカサル主演、ホセ・カルロス・ルイス、ペドロ・アルメンダリス、ドロレス・エレンディアなどが共演した話題作。第2作目“Arrancame la vida”(08『命を燃やして』)、第3作目が本作である。

(ロベルト・スネイデル監督)

★20年間に3本という寡作な監督だが、1999年に製作会社「La Banda Films」を設立、プロデューサーの仕事は多数。日本でも公開されたジュリー・テイモアの『フリーダ』(02、英語)の製作を手がけている。製作者を兼ねたサルマ・ハエックの執念が実ったフリーダだった。画家リベラにアルフレッド・モリーナ、メキシコに亡命していたトロツキーにジェフリー・ラッシュ、画家シケイロスにアントニオ・バンデラスが扮するなどの豪華版だった。

(サルマ・ハエックの『フリーダ』から)

マッチョな男の「感情教育」メキシコ編

★ホセ・アグスティンの原作を「メキシコで女性の社会的自由を称揚したアンチマチスモの最初の小説」と評したのは、スペイン語圏でもっとも権威のある文学賞の一つセルバンテス賞受賞者のエレナ・ポニアトウスカだった。原作の主人公はスサナだったが、映画では焦点をエリヒオに変えている。スネイデルはエリヒオの人格も小説より少し軽めにしたと語っている。何しろ30年以上前の小説だからメキシコも米国も状況の変化が著しい。合法的にしろ不法にしろメキシコ人の米国移住は増え続けているし、男と女の関係も変化している。原作者もそのことをよく理解していて、「映画化を許可したら、どのように料理されてもクレームは付けない。小説と映画は別の芸術だから」、「既に監督と一緒に鑑賞したが、とても満足している。メキシコ・シティで公開されたら映画館で観たい」とも語っている。

(原作のポスター)

★ボヘミアンのマッチョなメキシコ男性に扮したガエル・ガルシア・ベルナル、メキシコでの長編劇映画の撮影は、なんと2008年のカルロス・キュアロンの『ルドandクルシ』(監督)以来とか。確かに英語映画が多いし、当ブログ紹介の『NO』(パブロ・ラライン)はチリ映画、『ザ・タイガー救世主伝説』(“Ardor”パブロ・ヘンドリック)はアルゼンチン映画、ミシオネス州の熱帯雨林が撮影地だった。堪能な英語のほかフランス語、ポルトガル語もまあまあできるから海外からのオファーが多くなるのも当然です。米国のTVコメディ・シリーズ“Mozart in the Jungle”出演でゴールデン・グローブ賞主演男優賞を受賞したばかりです。スネイデル監督は、「私だけでなく他の監督も語っていることだが、ガエルの上手さには驚いている。単に求められたことを満たすだけでは満足せず、役柄を可能な限り深く掘り下げている」と感心している。物語の中心をエリヒオに変えた一因かもしれない。どうやらマッチョなメキシコ男の「感情教育」が語られるようです。

★スサナ役のベロニカ・エチェギ:日本ではガエルほどメジャーでないのでご紹介すると、1983年マドリード生れ。日本公開作品はスペインを舞台に繰り広げられるアメリカ映画『シャドー・チェイサー』(2012)だけでしょうか。スペイン語映画ではビガス・ルナの『女が男を捨てるとき』(06“Yo soy la Juani”)、アントニオ・エルナンデス『誰かが見ている』(07“El menor de los males”)、エドゥアルド・チャペロ=ジャクソン『アナザーワールド VERVO』(11“Verbo”)などがDVD発売になっています。“Yo soy la Juani”でゴヤ賞新人女優賞の候補になって一躍注目を集めた。今は亡きビガス・ルナに可愛がられた女優の一人です。邦題を『女が男を捨てるとき』と刺激的にしたのは、如何にも売らんかな主義です。イシアル・ボリャインの“Katmandú, un espejo en el cielo”(12)でゴヤ賞主演女優賞にノミネートされた。実話を映画化したもので、カトマンズで行われた撮影は過酷なもので、実際怪我もしたと語っている。きちんと自己主張できるスサナのような役柄にはぴったりかもしれない。

(ベロニカ・エチェギとガエル・ガルシア・ベルナル、映画から)

★このようなロマンチック・コメディで重要なのは脇役陣、メキシコを代表する大物役者ダニエル・ヒメネス・カチョを筆頭に、イルセ・サラス(アロンソ・ルイスパラシオスの『グエロス』)、アシュリー・ヒンショウ(SF映画『クロニクル』)、カナダのホラー映画『デバッグ』出演のJadyn・ウォンなど国際色も豊かである。かなり先の話になりますが、例年10月開催のラテンビートを期待したいところです。

最近のコメント