ホライズンズ・ラティノ部門②*サンセバスチャン映画祭2022 ⑧ ― 2022年08月22日 13:43

*ホライズンズ・ラティノ部門 ②*

5)「Un varón」コロンビア

WIP Latam 2021作品

データ:製作国コロンビア=フランス=オランダ=ドイツ、2022年、スペイン語、ドラマ、81分、製作Medio de Contención Producciones コロンビア/ Black Forest Filmsドイツ / Fortuna Filmsオランダ / In Vivo Films フランス/ RTVC Play 他、脚本ファビアン・エルナンデス、撮影ソフィア・オッジョーニ、音響イサベル・トレス他、音楽マイク&ファビアン・クルツァー、編集エステバン・ムニョス、プロダクション・デザイン、フアン・ダビ・ベルナル、製作者マヌエル・ルイス・モンテアレグレ、クレア・シャルル=ジェルヴェ、他。撮影地ボゴタ。カンヌ映画祭2022「監督週間」(英題「A Male」)でプレミア、グアダラハラ映画祭インターナショナル部門出品、

監督:ファビアン・エルナンデス(ボゴタ1985)監督、脚本家、公立学校で映画の教鞭をとる。本作は長編デビュー作。2015年、制作会社Niquel Films 設立、自身の短編「Mala maña」(15)、「Tras la montña」(16)、「Golpe y censura」(18)、「Las ánimas」(20)を撮る。監督「わたしの作品は、コロンビアの他の映画とはアプローチの仕方が異なり、より深いです。人々や地域を尊重しています」と語っている。

(カンヌで使用された英題「A Male」のポスター)

キャスト:ディラン・フェリペ・ラミレス(カルロス)

ストーリー:カルロスはボゴタの中心街にある青少年の保護施設に住んでいる。クリスマスには家族と一緒に過ごしたいと切望している。休暇に向けて施設を出ると、カルロスは最強のアルファ・マッチョの法則が支配するバリオの暴力に向き合うことになります。また彼は、自分がそういう人物になれることを証明しなければなりません。彼の内面はこれらの男らしさと矛盾していますが、ここで生き延びるためには決心しなければなりません。カルロスの心はこの狭間でぶつかり合っています。自分の感受性、脆弱性を認め、本当の男らしさとは何かを求めている。

(路上で銃の取り扱い方を伝授されるカルロス、フレームから)

6)「Dos estaciones」メキシコ

Foro de Coproducción Europa-América Laten 2019 WIP Latam 2021作品

データ:製作国メキシコ=フランス=アメリカ、2022年、スペイン語、ドラマ、99分、脚本フアン・パブロ・ゴンサレス、アナ・イサベル・フェルナンデス、イラナ・コールマン、音楽カルミナ・エスコバル、撮影ヘラルド・ゲーラ、編集フアン・パブロ・ゴンサレス、リビア・セルパ、製作者イラナ・コールマン、ブルナ・ハダッド、ジェイミー・ゴンサルベス他、製作In Vivo Filmsフランス / Sin Sitio Cine、配給Luxbox。 サンダンス映画祭ワールド・シネマ部門でプレミア、主役テレサ・サンチェスが審査員特別賞を受賞、その他、ボストン・インディペンデントFF審査員大賞、ロスアンゼルス・アウトフェス審査員大賞、サンディエゴ・ラティノ、ヒューストン・ラティノ、シカゴ・ラティノなど映画祭出品多数。テレサ・サンチェスは、有望な若手監督ニコラス・ペレダの「Minotauro」(15)、「Fauna」(20)などの常連です。

監督:フアン・パブロ・ゴンサレス(ハリスコ1984)監督、脚本家、本作は長編デビュー作、短編デビュー作「The Solitude of Memory」(14)はモレリア映画祭でプレミアされた。「Las nubes」(17)、瞑想的なスタイルを確立したと評価されたドキュメンタリー「Caballerango」(18)他。デビュー作のフィクションの感性とノンフィクションの要素の融合は、前作のドキュメンタリーの手法を受け継いでいるようです。

キャスト:テレサ・サンチェス(マリア・ガルシア)、ラファエラ・フエンテス(ラファエラ)、マヌエル・ガルシア・ルルフォ、タティン・ベラ(トランスジェンダーの美容師タティン)

ストーリー:ロス・アルトス・デ・ハリスコにある伝統的なテキーラ工場の相続人であるセニョーラ・マリアは、外国企業の進出が強まる市場で受け継いだ工場の存続に努力しています。彼女は新しい管理者にラファエラを雇い、危機を乗り越えようと情熱を傾けている。しかし、長びく大災害と予期せぬ洪水がプランテーションに取り返しのつかない損害を与えたとき、マリアは地域コミュニティの富と誇りを救うため、彼女が手にしているすべてをかけて対応せざるを得なくなる。マッチョ文化が長いあいだ支配されてきた場所にも、社会的な変化のいくつかが語られる。

(断髪したセニョーラ・マリアの目、フレームから)

7)「Mi país imaginario / My Imaginary Country」チリ

オープニング作品

データ:製作国チリ、2022年、スペイン語、ドキュメンタリー、83分、撮影サミュエル・ラフ、編集ローレンス・マンハイマー、音楽Miranda & Tobal、製作者レナーテ・ザクセ、アレクサンドラ・ガルビス、製作Arte France Cinéma / Atacama Productions、配給Market Chile、販売 Pyramide International。カンヌ映画祭2022コンペティション部門セッション・スペシャル特別上映、エルサレム映画祭(ベスト・ドキュメンタリー賞)を経て、サンセバスチャン映画祭上映となった。フランスでは8月にリミテッド上映だがチケット売れ切れの盛況だったが、チリのサンティアゴでのプレミア上映は、観客全員がマスクを着用、十数人を超えることはなかったという。

(製作者レナーテ・ザクセ、監督、製作者アレクサンドラ・ガルビス、カンヌFF2022にて)

監督:パトリシオ・グスマン(サンティアゴ1941)は、監督、脚本家、フィルム編集、撮影監督、ドキュメンタリー作家、現在はパリ在住。キャリア&フィルモグラフィー紹介、特に「チリ三部作」は以下にアップしています。本祭との関りは、2015年ホライズンズ・ラティノ部門に『真珠のボタン』、2019年に『夢のアンデス』(「La cordillera de los Suños」)が正式出品されています。

*『光のノスタルジア』(10)の紹介記事は、コチラ⇒2015年11月11日

*『真珠のボタン』(15)の紹介記事は、コチラ⇒2015年02月26日/同年11月16日

*『夢のアンデス』(19)の紹介記事は、コチラ⇒2019年05月15日

主な女性出演者:女優で劇作家ノナ・フェルナンデス、撮影監督ニコル・クラム、ジャーナリストのモニカ・ゴンサレス、政治学者クラウディア・ハイス、チェス競技者ダマリス・アバルカ、元憲法制定会議議長エリサ・ロンコンほか多数

解説:「2019年10月、予想外の革命、社会的激動、150万人の民衆がサンティアゴの街頭で、もっとデモクラシーな社会、誇りのもてるより良い生活、より良い教育と医療制度、そして新しい憲法を要求してデモ行進をしました。チリはかつての記憶を取り戻したのです。1973年の学生闘争以来、私が待ち望んでいた出来事が遂に実現したのです」と語ったグスマンは、抗議行動を記録するために、在住しているフランスからチリに撮影クルーを組織しました。1年後、監督はインタビューを実施し、新憲法のための国民投票を撮影するため故国に戻ってきました。半世紀の間の時代の変化を体験した監督は、新作では著名な女性作家、ジャーナリスト、シネアストなどの視点を多く取り入れました。海外での評価は高かったが、故国では厳しかったようです。内からと外からの視点は違うということでしょうか。

◎賞には絡まないと思いますが、いずれ詳しい紹介記事を予定しています。

(闘いを決心した目出し帽着用の20代の女性、フレームから)

(「2019年10月18日バンザイ」のステッカーを掲げるデモ参加者)

8)「Vicenta B.」キューバ

WIP Latam 2021 EGEDAプラチナ賞受賞作品

データ:製作国キューバ=フランス=米国=コロンビア=ノルウェー、2022年、スペイン語、ドラマ、75分、脚本カルロス・レチュガ、ファビアン・スアレス、撮影デニセ・ゲーラ、編集ジョアンナ・モンテロ、音楽サンティアゴ・バルボサ、ハイディ・ミラネス、音響ベリア・ディアス、製作・製作者Cacha Films(キューバ)クラウディア・カルビーニョ、ROMEO(コロンビア)コンスエロ・カスティーリョ、Promenades Films(フランス)サミュエル・ショーヴァン、Dag Hoel Filmproduksjon(ノルウェー)ダグ・ホエル、販売Habanero(ブラジル)。トロント映画祭2022正式出品。

監督:カルロス・レチュガ(ハバナ1983)監督、脚本家、本作は長編3作目、WIP Latam 2021 EGEDA(視聴覚著作権管理協会)プラチア賞受賞作品。また第2作目「Santa y Andrés」は2016年のホライズンズ・ラティノ部門に選出されている。本作は第38回ハバナ映画祭で上映するよう選出されていたにも拘らず、ICAIC のお気に召さず拒否された。当ブログで作品紹介記事をアップしています。

*「Santa y Andrés」の作品、監督キャリア紹介は、コチラ⇒2016年08月27日

(WIP Latam 2021 EGEDAプラチア賞、サンセバスティアンFF2021授賞式にて)

◎監督によると「ビセンタは、孤独な母親が多い国の物語です。現在キューバには考え方が違うという理由だけで多くの若者が投獄されています」と、昨年7月11日に同時多発的に起きた大規模な抗議デモで拘束された人々の脱出劇について言及した。またハバネロ・フィルム・セールスのパートナーであるパトリシア・マルティンは、本作のように「政治について明確に語っていない場合でも、根本的に政治的です」と述べている。

キャスト:リネット・エルナンデス・バルデス(ビセンタ・ブラボ)、ミレヤ・チャップマン、Aimee Despaigne、アナ・フラビア・ラモス、ペドロ・マルティネス

ストーリー:ビセンタ・ブラボは、人の運勢をカードで占ったり将来を洞察できる特殊な才能をもっているサンテラである。毎日、悩みを抱えた人々が解決を求めてやってくる憩いの場になっている。ビセンタは一人息子とは上手くやっていたが、それもこれも彼がキューバを出たいと決心するまでのことでした。これがすべての崩壊の始りだった。自分のまわりで何が起きているのか、解決の糸口が見つからないまま危機に陥ってしまう。天賦の贈り物を失ったビセンタは、誰もが信仰を失ったように思われる国の内面への旅に出発するだろう。黒人や貧しい女性の実存が脅かされるとどうなるか、魂の探求、信仰の危機、家族の孤立に光が当てられている。

(フレームから)

(左から、ファビアン・エルナンデス、フアン・パブロ・ゴンサレス、パトリシオ・グスマン、カルロス・レチュガ)

ホライズンズ・ラティノ部門12作*サンセバスチャン映画祭2022 ⑦ ― 2022年08月18日 10:58

ラテンアメリカ諸国から選ばれた12作が発表になりました

★8月11日、ホライズンズ・ラティノ部門12作(2021年は10作)が例年より遅れて発表になりました。オープニング作品はチリのドキュメンタリー作家パトリシオ・グスマンの「Mi país imaginario」、クロージングはエクアドルのアナ・クリスティナ・バラガンの「La piel pulpo」となりました。スペイン語、ポルトガル語に特化したセクションです。新人の登龍門的役割もあり、今回も多くは1980年代生れの監督で占められています。作品名、監督名、本祭との関りをアップしておきます。あまり選出されることのないエクアドル、コスタリカ、久しぶりにキューバの2作がノミネートされています。3分割して紹介、時間の許す限りですが、賞に絡みそうな作品紹介を別個予定しています。

*ホライズンズ・ラティノ部門 ①*

1)「La piel pulpo / Octopus Skin」エクアドル=ギリシャ=メキシコ=独=仏

クロージング作品、WIP Latam 2021作品、2022年、スペイン語、ドラマ、94分、脚本アナ・クリスティナ・バラガン。撮影地プンタ・ブランカ

監督:アナ・クリスティナ・バラガン(エクアドル、キト1987)、2021年、エリアス・ケレヘタ・シネ・エスコラの大学院課程で学ぶ。本祭との関りは、2016年のデビュー作「Alba」がホライズンズ審査員スペシャル・メンションを受賞しています。最新の「La hiedra」は、Ikusmira Berriakイクスミラ・ベリアク・レジデンス2022に選出されている。

*「Alba」の紹介記事は、コチラ⇒2016年09月09日

キャスト:イサドラ・チャベス(イリス)、フアン・フランシスコ・ビヌエサ(アリエル)、Hazel Powell、クリスティナ・マルチャン(母親)、アンドレス・クレスポ、マカレナ・アリアス、カルロス・キント

ストーリー:双子のイリスとアリエルは17歳、母親と姉のリアと一緒に、軟体動物や小鳥、爬虫類が棲息する島のビーチに住んでいます。10代の姉弟たちは大陸から孤立して育ち、普通の親密さの限界を超えた関係のなかで、自然との結びつきは超越的です。海のはるか向こうにかすかに見えるものを求めて、イリスは島を出て町に行こうと決心します。町のショッピングセンター、騒音、不在の父親探し、弟との別れ、母親の不在は、姉弟への愛と自然の中でのアイデンティティの重要性を明らかにしていく。

(イサドラ・チャベス、フレームから)

2)「Sublime」アルゼンチン

データ:ベルリン映画祭2022ジェネレーション14プラスのプレミア作品、製作国アルゼンチン、2022年、スペイン語、ドラマ、100分、音楽エミリオ・チェルヴィーニ、製作Tarea Fina / Verdadera Imagen、撮影地ブエノスアイレス

監督:マリアノ・ビアシン(ブエノスアイレス1980)のデビュー作、脚本、製作を手掛けている。本作は第10回Sebastiane Latino 賞受賞ほかが決定しており、別途に作品紹介を予定しています。

キャスト:マルティン・ミラー(マヌエル)、テオ・イナマ・チアブランド(フェリペ)、アスル・マッゼオ(アスル)、ホアキン・アラナ(フラン)、ファクンド・トロトンダ(マウロ)、ハビエル・ドロラス(マヌエルの父)、カロリナ・テヘダ(マヌエルの母)、ほか多数

ストーリー:マヌエルは16歳、海岸沿いの小さな町に住んでいる。彼は親友たちとバンドを組み、ベースギターを弾いている。特にフェリペとは小さい頃からの固い友情で結びついている。マヌエルがフェリペとの友情以外の何かを感じ始めたとき、二人の関係はどうなりますか、友情を危険に晒さず別の局面を手に入れられますか。二人は他者との絆が失われる可能性や他者からの拒絶に直面したときの怖れを共有しています。思春期をむかえた若者たちの揺れる心を繊細に描いた秀作。

3)「Ruido / Noise」メキシコ

データ:製作国メキシコ=アルゼンチン、スペイン語、2022年、ドラマ、105分、脚本ナタリア・ベリスタイン&ディエゴ・エンリケ・オソルノ、製作Woo Films、

監督:ナタリア・ベリスタイン(メキシコシティ1981)、長編3作目、デビュー作「No quiero dormir sola」は、ベネチア映画祭2012「批評家週間」に正式出品され、同年モレリア映画祭のベスト・ヒューチャーフィルム賞を受賞、アリエル賞2014のオペラプリマ他にノミネート、俳優の父アルトゥーロ・ベリスタインが出演している。2作目は「Los adioses」は、マラガ映画祭2017に正式出品されている。他TVミニシリーズ、短編多数。新作は行方不明の娘を探し続ける母親の視点を通して、現代メキシコの負の連鎖を断ち切れない暴力を描いている。母親を演じるフリエタ・エグロラは実母、アルトゥーロ・リプスタインの『深紅の愛』に出演している。

(ナタリア・ベリスタイン監督)

キャスト:フリエタ・エグロラ(フリア)、テレサ・ルイス(アブリル・エスコベド)、エリック・イスラエル・コンスエロ(検事アシスタント)

ストーリー:フリアは母親である、いやむしろ、女性たちとの闘いをくり広げている、この国では珍しくもない暴力によって人生をずたずたに引き裂かれた多くの母親たち、姉妹たち、娘たち、女友達の一人と言ったほうがよい。フリアは娘のヘルを探している。彼女は捜索のなかで知り合った他の女性たちの物語と闘いを語ることになるだろう。

(フリア役のフリエタ・エグロラ、フレームから)

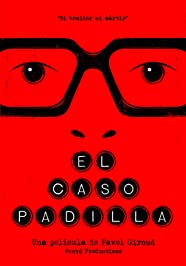

4)「El caso Padilla / The Padilla Affair」キューバ

データ:製作国スペイン=キューバ、スペイン語、フランス語、英語、ノンフィクション、モノクロ、78分、脚本監督、製作Ventu Productions、(エグゼクティブプロデューサー)アレハンドロ・エルナンデス

監督:パベル・ジルー Giroud (ハバナ1973)は、サンセバスチャン映画祭2008「バスク映画の日」に「Omertá」が上映された。同じく「El acompañante」がヨーロッパ=ラテンアメリカ共同製作フォーラム賞を受賞した他、マラガFF、マイアミFF 2016で観客賞、ハバナFF(ニューヨーク)でスター賞を受賞している。新作は1971年春、キューバで起きたエベルト・パディーリャ事件を扱ったノンフィクション。

(エベルト・パディーリャ)

解説:1971年の春ハバナ、詩人のエベルト・パディーリャが、ある条件付きで釈放された。彼は約束を果たすためキューバ作家芸術家連盟のホールに現れ、彼自身の言葉で「心からの自己批判」を吐きだした。彼は反革命分子であったことを認め、彼の詩人の妻ベルキス・クサ=マレを含む、会場に参集した同僚の多くを名指しで共犯者であると非難した。1ヵ月ほど前、パディーリャはキューバ国家の安全を脅かしたとして告発され妻と一緒に逮捕された。これは全世界の革命に賛同していたインテリゲンチャを驚かせた。革命の指導者フィデル・カストロへの最初の書簡で、パディーリャの自由を要求した。彼の唯一の罪は、詩的な作品を通して異議を唱えたことでした。作家の過失の録画が初めて一般に公開される。ガブリエル・ガルシア・マルケス、フリオ・コルタサル、マリオ・バルガス=リョサ、ジャン=ポール・サルトル、ホルヘ・エドワーズ、そしてフィデル・カストロの証言があらわれる。表現の自由の欠如や入手のための文化集団の闘争は、現在に反響する。キューバの過去を探求する驚くべきドキュメンタリー。

*「パディーリャ事件」の紹介記事は既にアップしておりますので割愛します。

(アナ・C.・バラガン、マリアノ・ビアシン、ナタリア・ベリスタイン、パベル・ジルー)

追加情報:ナタリア・ベリスタイン監督の「Ruido / Noise」が、2023年1月11日より邦題『ざわめき』でNetflix配信が開始されました。

フーベルト・ザウパーの新作 『エピセントロ』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑰ ― 2020年12月26日 18:33

カリブに浮かぶ赤い島キューバ、実在しない<ユートピア>

★ラテンビート2020の鑑賞記もフーベルト・ザウパーの『エピセントロ~ヴォイス・フロム・ハバナ』で最終回になりました。大分時間が経って記憶が曖昧になってしまいましたが、サンダンス映画祭2020ワールド・シネマ・ドキュメンタリー部門審査員大賞受賞作品、オスカー賞にノミネートされた『ダーウィンの悪夢』(04)の監督みずからがカメラを片手にハバナの街をめぐり歩いた新作ということでアップすることにしました。サンダンス映画祭2014で特別審査員賞を受賞した、南スーダン独立をテーマにした前作「We Come As Friends」と精神的な繋がりがあるのかどうか、即興とカメラ使用を組み合わせて真実を明らかにするシネマ・ヴェリテに忠実だったのかどうか。スペイン植民地支配の終焉と同時に始まったアメリカ帝国主義とプロパガンダとしての映画の誕生を絡ませて <カリブに浮かぶ赤い島> の今日が語られている。

『エピセントロ~ヴォイス・フロム・ハバナ』(原題「Epicentro」)2020

製作:Groupe Deux / KGP Kranzelbinder Gabriele Production / Little Magnet Films

監督・脚本・撮影・編集・ナレーション:フーベルト・ザウパー

編集:(共)Yves Deachamps

音楽:ズュザァンナ・ヴァルコニイ Zsuzsanna Varkonyi、マクシミリアン・ターンブル

プロダクション・マネージメント:パオロ・カラミタ(マネージャー)、その他多数

美術:フアン・パドロン(アニメーション)

製作者:マーティン・マルケ、ダニエル・マルケ、ガブリエレ・クランツェルビンダー、バルバラ・ピヒラー、パオロ・カラミタ、(エグゼクティブ)ダン・コーガン、他多数

(左から、パオロ・カラミタ、マーティン・マルケ、フーベルト・ザウパー監督、

ガブリエレ・クランツェルビンダー、サンダンス映画祭にて、2020年1月24日)

データ:製作国オーストリア=フランス=米国、2020年、スペイン語・英語、ドキュメンタリー、108分、撮影地ハバナ、公開フランス2020年8月19日、米国8月26日

映画祭・受賞歴:サンダンス映画祭2020ワールド・シネマ・ドキュメンタリー部門審査員大賞受賞、コペンハーゲン・ドキュメンタリーFF、レイキャビックFF、モスクワFF、バジャドリードFF、オーストリア・ビエンナーレFF、(ベラルーシュ)ミンスクFF、アムステルダム・ドキュメンタリーFF、他

出演者:ウナ・カステーリョ・チャップリン、フアン・パドロン、クラリタ・サンチェス、キレニア・サンチェス、ハンス・ヘルムート・ルードヴィヒ、トニー・メネンデス、グラント・ラッセル・ケネディ、アルフォンソ・ハリスJr.、その他「小さい先駆者」と呼ばれた子供たち

解説:オスカー賞ノミネート監督フーベルト・ザウパーの最新ドキュメンタリー。サンダンス映画祭の勝利者は、1898年2月にハバナ湾でアメリカ海軍の戦艦メイン号が爆発沈没した100年後の<ユートピア>キューバの隠喩に富んだポートレートを撮った。1898年はアメリカ大陸におけるスペイン植民地支配の終焉とアメリカ帝国主義時代の始まりの年であったが、それはまたプロパガンダの道具としての映画が誕生した時代でもあった。監督はハバナの人々、特に彼が「小さい先駆者」と呼んだ子供たちと一緒に約1世紀に及ぶ介入主義と神話づくりを探求する。ハバナの海岸に打ち寄せる巨大な波は、危機的な気候変動とキューバ固有の文化を沈めようとする観光政策を象徴しているのだろうか。 (文責:管理人)

*本作に登場したフィルム、順不同*

『月世界旅行』(14分)ジョルジュ・メリエスによる世界初のSF映画、1902年

「Elpidio Valdés contra el águila y el león」(78分、アニメ)フアン・パドロン、1996年

『独裁者』チャールズ・チャップリン、1940年、リニューアル版1968年

『黄金狂時代』同上、1942年のサウンド版、リニューアル版1969年

「Soy Cuba」(140分)ミハエル・カラトーゾフ、1964年、『怒りのキューバ』DVD、2006年発売

「Earth at Night」NASA、2019年

「We Come As Friends」フーベルト・ザウパー、ドキュメンタリー、2014年

*献 辞*

〇マルセリーヌ・ロリダン=イヴェンス(1928~パリ2018年9月)フランス女優、映画監督。ジャン・ルーシュ&エドガール・モランのドキュメンタリー『ある夏の記録』(61)のインタビュアー役で出演した。オランダ出身だがフランスでドキュメンタリー作家として活躍したヨリス・イヴェンスと一時期結婚しており、共同監督で作品を送り出している。

〇エウヘニオ・ポルゴブスキ(1977~2017)メキシコ出身のドキュメンタリー監督、プロデューサー。

マレコン通りに打ち上げる巨大な波、外国人にはパラダイス

A: 『エピセントロ』はキューバ、より正確には現在のハバナを舞台にしたドキュメンタリー。上述したように、1898年を起点にして、スペイン植民地支配の終焉、即アメリカ帝国主義の開始と映画誕生を絡ませている。マレコンの防波堤を乗り越えて海岸通りに打ち上げる巨大な波は、ハバナを飲み込もうとしている。世界規模で地球を破壊しようとしている気候変動ともとれるが、キューバ固有の文化を飲み込もうとする欧米からやってくる、醜悪な金持ち観光客を象徴しているかのようです。

B: 床屋で髪を切ってもらっている男の子を群がってカメラにおさめるツアー客、カメラを何台もぶら下げたドイツ人観光客は、モデル料をせがむ子供にボールペンを渡す。それを撮影するザウパーに「お金はやらない、高級なペンだよ」と言い訳する。

A: モデル料にペンを渡された子供の視線、髪を切ってもらっていた男の子が観光客に向けた鋭い批判的な視線にぎくりとします。

B: 子供たちの「ぼくは見世物パンダではありません」という厳しい表情に胸が痛む。

(男の子にカメラをむける観光客たち、それを活写するザウパーのカメラ)

(モデル料として子供にペンを渡した観光客)

A: 世界の観光地巡りには飽きあきした、もはや労働とは無縁になった裕福な人々が、カリブ海に浮かぶ最後の共産主義国キューバを優越感を満たすために訪れてくる。

B: 沈没しかかっているキューバ丸を救うには、彼らが落としていくドルは掛け替えのない命だ。上から目線の観光客受け入れも背に腹は代えられない。ザウパーが「小さい予言者/先駆者たち」と呼んだ子供でさえ「私たちを見下している」と怒っている。カメラの被写体になった子供たちは、反対に観光客を観察している。

A: スクリーンで最も存在感を示した「ビヨンセのような」スターになりたい女の子は、1902年に米国の内政干渉を認めた屈辱的なプラット修正条項について滔々とまくしたてる。恐れ入谷の鬼子母神、教育も映画同様一種のプロパガンダと実感するが、確かにキューバ独立のために米国が内政干渉する権利を認めたわけですから、本質的に矛盾している。

B: 女の子は小学校高学年くらいに見えた。憧れているビヨンセがアメリカ人なのはいささか皮肉、よく知らないがフランスで女優になりたい、知識がアンバランスです。多分自分たちに好意的なザウパーがフランスから来たからだろうね。

(ビヨンセのようなスターになるのが夢と語る女の子)

A: 監督は反ユートピアを形成している奴隷貿易、植民地化、外国の内政干渉などをテーマに製作しているが、親カストロの宣伝には挑戦しません。

B: しかし迂回しながらも巧みに観客を操作誘導できることを知っている。

A: 移民を受け入れないトランプをいくら批判しても、アメリカは痛くも痒くもありません。アメリカに表現の自由はあっても国民の声など聞いていないから、不自由のキューバと同じじゃないか。いいえ、それは同じではありません。

B: 海外の観光客にキューバ案内をする女性は、「キューバの悪口を言うと殺される」と笑いに紛らわすが、半分ホンネでしょう。セックス目当ての観光客が「黒いペニスに目がない」のは、女性に限らず男性も変わりません。興味本位で来島すると批判しますが、観光とは散財して気晴らしすることなのです。

A: 高尚な理由でハバナを訪れる人もいるとは思いますが多くはない。女性ガイドは、排気ガスを撒き散らしながら走るハバナ観光の目玉クラシックカーに同乗して「女優気分が味わえる」とご満悦、しかし近所の人に見られたら「これは事になる」と。

B: プータ扱いされることを覚悟しないといけない。スクリーンでこのクラシックカーを見て、カッコいいと憧れた観客が多分いたでしょうが、ここハバナは外国人にはパラダイスなのです。

(クラシックカーに同乗してご満悦な女性ガイド)

A: ザウパーが宿にしていたらしいグランホテル・マンサナを見れば納得する。2017年にドイツのホテルチェーン、ケンピンスキーが内部を全面改装して開業した5階建ての豪華ホテル、屋上プールからは旧市街が一望できる。

B: 女の子が兄と一緒にザウパーの子供に成りすましてドアマンを騙して通過する。屋上プールでは水が冷たくて女の子はおもらしをしてしまう。共犯者ザウパーにケーキは1個「たったの10ドルだからお替りするかい?」と聞かれ、二人揃ってハトが豆鉄砲を食ったような顔をした。

(女の子がおもらしをしてしまった屋上プールから旧国会議事堂カピトリオが見える)

A: 母親の賃金が1日1500ペソ約4ドルだから、空恐ろしくてお替りなどできない。この暴力的な経済格差に慄然とするが、監督は兄妹のギョッとした顔を見事に切り取っていた。

プロパガンダの道具として誕生した映画、シネマ・ヴァリテ

B: 監督は「映画は魔法、人間を騙すのは簡単」と語ります。

A: 1898年2月、ハバナ湾でアメリカ海軍の戦艦メイン号が撃沈する。アメリカを戦争に巻き込みたいイエロー・ジャーナリズムは宗主国スペインを犯人と捏造する。しかし爆発の正確な原因は、1世紀以上たった今日でも議論されつづけている謎なのです。

B: 「メイン号を忘れるな」の合言葉でアメリカ人を戦争支持に駆り立てる。ピオネールの子供たちや観客が見ているメイン号撃沈の映像は、浴槽に浮かべた模型のボートとハマキの煙を使って撮影された。

A: シネマ・ヴァリテ(映画・真実)はドキュメンタリーの手法の一つ、手動カメラや同時録音によって取材対象者に「真実」を語らせる形式のことですが、カメラの存在をあえて見る人に意識させる。このスタイルを継承するザウパーは、シネマ・ヴァリテのアイコンであるジャン・ルーシュに忠実だったでしょうか。

B: 本作をマルセリーヌ・ロリダン=イヴェンスに捧げていますが、『ある夏の記録』に比べると撮影対象に選ばれた人数が少なすぎますし、2週間の予定で訪れたというドイツ人のタンゴ・ダンサーなどを筆頭に、やたら観光客が目についた。これではハバナの住民から真実を引き出すことができたかどうか。もっとも隣組の密告制度が健在しているからハバナ市民の声を拾うのは困難か。

(取材撮影中のフーベルト・ザウパー)

A: <真実>というものがあるとしての話ですが、例の女の子と母親役を演じたウナ・チャップリンの口論シーンなどやらせの印象を受けました。「騙せればあなたの勝ち」とウナは娘役の能力を評価していましたが。

B: ウナの立ち位置がよく分からないのも不満、演技者なのか、取材対象者なのか、はたまたスタッフなのか。祖父チャールズ・チャップリンの永遠の名作『独裁者』や『黄金狂時代』を挿入するためなのか、ドキュメンタリーとしては作りすぎの印象。

(チャーリーの孫娘ウナ・カステーリョ・チャップリン)

A: 子供たちと一緒に『独裁者』を見ていたウナを独裁者(を演じていた俳優)の孫娘だと説明すると、「えっ、ヒトラーの孫なの」と勘違いして驚くシーンは笑いを誘った。

B: 私たちがメディアや映画で見聞きするキューバの現状とあまり違わないシーンが多かったように思うが、このくだりは面白かった。街頭で「グアンタナメラ」を陽気に歌っていた二人組は「飲んで踊れればハッピー」と屈託なさそうだったが、果たしてホンネだったでしょうか。

(「民主主義は悪臭がする」映画『独裁者』から)

A: 監督が最後に「ウナ、ここはどこ?」と質問すると「パラダイス」とウナ、それではもしかしたらウナは観光客なのか。自由の旗 <星条旗>、ルーズベルトという名前の建物、かつてはコカ・コーラの砂糖を精製していた砂糖工場、農民が牽く馬車、観光客に反感をもちながら乗せるクラシックカーの運転手、観光客を満載したハバナ・バスツアー、アメリカが租借しているグアンタナモ海軍基地、矛盾をはらんだ赤い島は依然としてエピセントロ震源地であり続けると、ザウパーは考えているようです。

(ドイツ人観光客を乗せたハバナ・バスツアー)

★今回で管理人のラテンビート2020を終わりにします。オンライン上映でプラスな面もありましたが、映画は映画館という考えに変わりありません。しかしコロナの時代は「コロナ・ゼロ」にはならず当分続く、映画の見かたも変わらずをえません。

12月公開『セルジオ&セルゲイ 宇宙からハロー!』のご案内 ― 2018年10月14日 18:41

『ビヘイビア』の監督エルネスト・ダラナスの新作「Sergio & Sergei」

★マラガ映画祭2018で作品紹介をしたエルネスト・ダラナス・セラノの新作「Sergio & Sergei」が、『セルジオ&セルゲイ 宇宙からハロー!』という長たらしい邦題で12月1日公開が決定したようです。キューバ=スペイン=米国の合作映画、スペイン語、英語、ロシア語が入り乱れ、ナイナイ尽くしの両国が繰り広げる辛口コメディ。前作の『ビヘイビア』(「Conducta」)はマラガ映画祭2014のラテンアメリカ部門の作品・監督・観客賞などを受賞しましたが、新作はブラジルのグスタボ・ピッツィの『ベンジーニョ』(「Benzinho」)が作品賞「金のビスナガ」を受賞、無冠に終わりました。『ベンジーニョ』はラテンビート2018で上映が決定しています(タイム・テーブルは目下未定)。

★キャストは大部分がキューバ人(『ビヘイビア』のキャストが起用されており、セルゲイ役エクトル・ノアス、ウリセス役アルマンド・ミゲル・ゴメス他)、ロシア生まれだがスペインで仕事をしているローランド・ライヤーハノフ、ダブリン生れだが子供のとき家族とカナダに移住、もっぱらアメリカのTVシリーズに出演しているA.J. バックリー、最も異色なのがアメリカのロン・パールマンでしょうね。公式サイトと当ブログの俳優名・役名のカタカナ表記が異なりますが、当たらずとも遠からず、所詮外国語表記には限界がありますから悪しからず。それにしても「セルジオ」というのは何語読みでしょうか。

キューバからエルネスト・ダラナスの新作*マラガ映画祭2018 ⑩ ― 2018年04月12日 15:40

『ビヘイビア』のエルネスト・ダラナスがマラガに戻ってきました!

★エルネスト・ダラナスの『ビヘイビア』のオリジナル・タイトルは「Conducta」(14)、邦題は埼玉県で開催される「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015」上映時に付けられたもので、グランプリと観客賞を受賞しました。本作は第17回マラガ映画祭2014のラテンアメリカ部門のグランプリでした。当時はスペインとラテンアメリカ諸国に大別されており、作品賞・監督賞、主役のアリーナ・ロドリゲスが女優賞受賞など大賞を独占した映画でした。今回ノミネートされた第4作目「Sergio & Serguéi」は、トロント映画祭2017でワールド・プレミアされ、既に釜山映画祭2017正式出品、ロン・パールマンも来ハバナしたハバナ映画祭2017、マイアミ映画祭2018正式出品(Knight Competition Grand Jury部門)、トゥールーズ映画祭2018などで上映されています。

「Sergio & Serguéi」

製作:Mediapro / RTV Comercial (キューバ) / ICAIC / Wing and a Prayer Pictures

監督:エルネスト・ダラナス・セラノ

脚本:エルネスト・ダラナス・セラノ、マルタ・ダラナス・セラノ

撮影:アレハンドロ・メネンデス

音楽:ミカ・ルナ

編集;ホルヘ・ミゲル・ケベド

美術:マイケル・マルティネス、ライア・コレト

衣装デザイン:アンナ・グエル、Yanelys Pérez

メイクアップ:ナタリア・アルベルト、Meilyn Ng de la Nuez

視覚効果:フェラン・ピケル、ホルヘ・セスペデス

録音:ホルヘ・マリン

製作者:(エグゼクティブ)ハビエル・メンデス、ロン・パールマン、ガブリエル・ベリスタイン、ダニロ・レオン、アドリアナ・モヤ、(プロデューサー)オマル・オラサバル・ロドリゲス、ラモン・サマダ

データ:製作国スペイン=キューバ=米、スペイン語・英語・ロシア語、2017年、ドラマ、89分、配給BTEAM Pictures、キューバ公開2018年1月

映画祭・受賞歴:トロント映画祭2017(9月8日)、釜山映画祭2017(10月13日)正式出品、ハバナ映画祭2017(ACAVキューバ視聴覚組合賞、エルネスト・ダラナスがステンドグラス賞)、マイアミ映画祭2018「Knight Competition Grand Jury部門」(3月)正式出品、トゥールーズ映画祭2018(観客賞)、マラガ映画祭(4月15日)

キャスト:トマス・カオ(セルヒオ・コリエリ)、エクトル・ノアス(セルゲイ)、ロン・パールマン(ピーター)、ジュリエト・クルス(リア)、マリオ・ゲーラ(ラミロ)、アナ・グロリア・ブドゥエン(カリダード)、カミラ・アルテチェ(パウラ)、アルマンド・ミゲル・ゴメス(ウリセス)、イダルミス・ガルシア(ソニア)、ローランド・ライヤーハノフ(イゴール)、アイリン・デ・ラ・カリダード・ロドリゲス(セルヒオの娘マリアナ)、ルイス・マヌエル・アルバレス(トマス)、A.J.バックリー(ホール刑事)他

(主要登場人物、ロン・パールマン、トマス・カオ、エクトル・ノアス)

プロット:1991年キューバ、旧ソビエト連邦が崩壊すると、キューバは経済危機に突入した。セルヒオはアマチュア無線家のマルクス主義の教師だが、さてこれから先、自分の人生を転換し、家族を養うには何を為すべきかが皆目分からない。一方、故障したソ連邦最後の宇宙飛行士セルゲイは、有人宇宙ステーション「ミール」のなかで、半ば忘れられた存在になっていた。セルヒオとセルゲイは無線装備のお蔭で出会い連絡し合ううちに、やがて二人の間に友情が生れる。二人はそれぞれの国家で起こるであろう劇的変化に互いに助け合うことになる。国境を越えた友情の物語。

(1991年、キューバ、映画から)

★物語からはロン・パールマン演じるピーターがどう絡んでくるのかさっぱり分からないし、国境を越えた友情物語では平凡すぎて、ドラマとしてのひねりが感じられない。しかしパールマンの映画祭開催中の来マラガがアナウンスされているからファンは待ち遠しいでしょう。テレビ版『美女と野獣』でゴールデン・グローブ賞を受賞しているが、なんといっても忘れられないのがギレルモ・デル・トロの『ヘルボーイ』です。デル・トロ監督も来訪が予定されているようです。他にフアン・アントニオ・バヨナとか、観光客が増えてくる時期だけにマラガもいよいよお祭りムードになってきたようです。

(打合せ中の撮影監督アレハンドロ・メネンデス、中央エルネスト・ダラナス監督、パールマン)

★キャスト陣もキューバ、スペイン、アメリカ、ロシアと国際色豊かです。ソ連崩壊後、援助を打ち切られたキューバの90年代前半は、まるで石器時代に戻ったかのようなナイナイ尽くしだった。現在は当時より少しは暮らし向きがよくなっていると思いたい。昨年のマラガ映画祭では、フェルナンド・ぺレスの「Ultimos días en La Habana」1作だけでしたが、今年は本作以外にヘラルド・チホーナの新作もノミネートされています。いずれアップしたい。

(前列左から、パウラ、ウリセス、マリアナ、後列左から、リア、ラミロ、カリダード)

(親子を演じたトマス・カオとアイリン・デ・ラ・カリダード・ロドリゲス、映画から)

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★エルネスト・ダラナス・セラノErnesto Daranas Serrano は、1961年ハバナ生れ、監督、脚本家。監督デビューは短編ドキュメンタリー「Los últimos gaiteros de La Habana」(04、26分)、スペイン国王ジャーナリズム国際賞を受賞、長編第2作「Los dioses rotos」(08、ラテンビート邦題『壊れた神々』)は、ハバナ映画祭2008観客賞、2008年度最優秀映画に選ばれ、オスカー賞キューバ代表作品になった。第3作が上述した「Conducta」(『ビヘイビア』14)です。マラガ映画祭上映後、世界各地の映画祭、例えばトロント、ボゴタ(作品賞)、釜山、ハイファ、ハバナ(作品賞)、ウエルバ(ラビダ賞)、パームスペリングス、ポートランド(観客賞)などを巡った。本作もオスカー賞キューバ代表作品に選ばれている。「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015」上映後に主役のアリーナ・ロドリゲスが癌に倒れてしまった(享年63歳)。

(エルネスト・ダラナス・セラノ)

(『ビヘイビア』のポスター)

*追記:『セルジオ&セルゲイ 宇宙からハロー!』の邦題で2018年12月01日公開になります。

『苺とチョコレート』の続編?*フェルナンド・ぺレスの新作 ― 2017年03月08日 17:21

トマス・グティエレス・アレアに捧げる―ディエゴのその後

★ディエゴとは、トマス・グティエレス・アレアが『苺とチョコレート』の中で造形した主人公、ホルヘ・ぺルゴリアが演じた。こちらのディエゴは亡命許可証を入手して間もなく愛するキューバを後にするだろうアーティスト。片やフェルナンド・ぺレスの新作「Últimos días en La Habana」の中のディエゴは、ハバナの古びたアパートのベッドに横たわっている。エイズに体をむしばまれ、もはや亡命の夢は潰えている。やつれたディエゴの傍らには同世代のミゲルが付き添っている。レストランの皿洗いをしながらアメリカへのビザが届くのを待っている。もはやイデオロギー論争にはうんざりした、ただ生き残りを賭けて暮らす庶民で溢れた「ハバナ」での「最後の日々」を性格の異なった二人の男は送っている。アレア監督の下で映画を学んだペレス監督が恩師に捧げる最新作。

「Últimos días en La Habana」(「Last Days in Havana」)2016

製作:ICAIC (キューバ) / WANDA VISIÓN S.A. (スペイン) / Besa Films

監督・脚本:フェルナンド・ぺレス

脚本(共):アベル・ロドリゲス

撮影:ラウル・ペレス・ウレタ

編集:セルヒオ・サヌス

録音:エベリオ・マンフレッド・ガイ・サリナス

美術:セリア・レドン

製作者:ダニロ・レオン、ホセ・マリア・モラレス

データ:製作国キューバ=スペイン、スペイン語、2016年、ドラマ、93分、撮影地ハバナ

映画祭・受賞歴:第38回ハバナ映画祭2016審査員特別賞受賞(12月)、ベルリン映画祭2017ベルリナーレ・スペシャル部門出品(2月)、マラガ映画祭2017コンペティション正式出品(3月)、他

キャスト:ホルヘ・マルティネス(ディエゴ)、パトリシオ・ウード(ミゲル)、ガブリエラ・ラモン(ディエゴの姪)、クリスティアン・ヘスス、ジャイレネ・シエラ、コラリタ・ベロス、アナ・グロリア・ブドゥエン、カルメン・ソラル、他

プロット:現代のハバナを舞台に繰り広げられる友情と犠牲の物語。ディエゴはゲイの45歳、エイズに冒され、もはや夢を描くことができない。同世代のミゲルは「北」に脱出することを夢見て、来る日も来る日もアメリカの地図を眺めている。決して届くことのないビザを待ち続けて、レストランの皿洗いの仕事をこなしながら英語の独学に励んでいる。二人を取り巻く魅力溢れた人々がディエゴの部屋を訪れる。ある日、届くはずのないビザが届けられてくる。このただ事でない運命を前にして二人は突然岐路に立たされる。二人はどんな決断をするのだろうか。大きな変化が予感される小さな「島」を舞台に、友情、それに伴う犠牲、憂鬱、痛み、パッション、貧困、ユーモアに富んだダイヤローグが見る人を魅了する。

(審査員特別賞のトロフィーを手に、監督とホルヘ・マルティネス、ハバナ映画祭2016)

★フェルナンド・ぺレス(1944年ハバナ生れ)はキューバの監督、脚本家。既に何本か字幕入りで見ることができるが、2003年の異色の無声ドキュメンタリー『永遠のハバナ』(「Suite Habana」)しか公開されていない。1987年の長編デビュー作「Clandestino」が『危険に生きて』の邦題でキューバ映画祭2004で上映されているほか、『ハロー ヘミングウェイ』(1990、東京国際映画祭上映)、『口笛高らかに』(98、NHK、BS放映)も、20世紀のキューバ映画を特集したミニ映画祭などで何回か上映されている。そもそもキューバ映画は今世紀に入ってからは本数も少なく、かつての輝きを失っている。従ってキューバ映画祭を開催しようとすれば、いきおい20世紀の映画を選ぶことになる。キューバを舞台にしているが、例えばアグスティ・ビリャロンガの『ザ・キング・オブ・ハバナ』(15、スペイン)やパディ・ブレスナックの『ビバ』(15、アイルランド)などは、製作国も監督もキューバではない。当ブログで紹介したマリリン・ソラヤの「Vestido de novia」(14)、カルロス・レチュガの「Santa & Andres」(16)などは公開はおろか映画祭上映さえ難しい。

(ハバナの中心街を歩くミゲル役のパトリシオ・ウード)

(ディエゴ役のホルヘ・マルティネスと姪役のガブリエラ・ラモス)

(扇風機がないので常にうちわを動かしているディエゴとジャイレネ・シエラ)

★本作は長編映画8作目となる。製作者にホセ・マリア・モラレス、撮影監督にラウル・ペレス・ウレタなど長年映画作りを共にしてきた仲間とタッグを組んでいる。キャスト選考はかなり難航したとベルリンで語っていた。上記したようにベルリン映画祭のベルリナーレ・スペシャル部門での上映、因みにこのセクションではフェルナンド・トゥルエバの「La reina de España」(16、西)やアムネスティ国際映画賞を受賞したメキシコのエベラルド・ゴンサレスのドキュメンタリー「La libertad del diablo」もエントリーされていた)、これから始まるマラガ映画祭コンペ上映などで何らかの賞に絡めば、日本での知名度の高さ、または山形国際ドキュメンタリー映画祭2011の審査員としての来日などを勘案すれば、映画祭上映は期待できるのではないか。

(フェルナンド・ぺレス監督)

★『永遠のハバナ』以降のフィルモグラフィー、2010年「José Martí: el ojo del canario」、2014年「La pared de las palabras」の2作、前者はキューバのどちら側からも尊敬されているホセ・マルティの物語、後者は進行性筋萎縮症になって書くことはおろか話すこともできなくなっていく息子とその家族、母親、兄弟、祖母との闘いの物語、原題の「言葉の壁」はそこからきている。息子に初めての起用となるホルヘ・ぺルゴリア、母親に『危険に生きて』や『口笛高らかに』出演のイサベル・サントスが扮した。監督によると実話にインスパイアーされて制作したということです。

(ホルヘ・ぺルゴリアとイサベル・サントス「La pared de las palabras」から)

『ビバ』 パディ・ブレスナック*ラテンビート2016 ④ ― 2016年10月02日 13:44

ラテンビートにアイルランドの監督作品が初登場!

★ラテンビートの作品紹介では、製作国は「キューバ、アイルランド」となっておりますが、正確にはアイルランド映画です。キューバの俳優を起用してハバナで撮影、言語もスペイン語とややこしいのですが。本作は「第88回アカデミー賞2016外国語映画賞部門」のアイルランド代表作品、プレセレクション9作まで踏ん張りましたが、ノミネーションにはいたりませんでした。キューバは2016年の出品を見送りました。ちなみに2017年はパベル・ジローPavel Giroudの“El acompañante”(“The Companion”)を出品します。かつて“La edad de la peseta”(06)が代表作品に選ばれています。本作は「ラテンビート2007」で『目覚めのとき』の邦題で上映されたことがあります。

『ビバ』“Viva”

製作:Treasure Entertainment(アイルランド)/ Irish Film Board(同、資金提供)、協力Radio Telefis Eireann(同)/ Windmill Lana Pictures(同)/ Island Films(イギリス)

監督:パディ・ブレスナック

脚本:マーク・オハロランMark O’Halloran

音楽:スティーブン・レニックス

撮影: Cathal・ワターズ

編集:スティーブン・オコンネル

衣装デザイン:ソフィア・マルケス

プロダクション・デザイン:パキー・スミス

製作者:ベニチオ・デル・トロ(エクゼクティブ)、Rory Gilmartin(同)、キャスリン・ドーレ、レベッカ・O’Flanagan、ロバート・ウォルポール、他

データ:アイルランド=キューバ、スペイン語、2015年、100分、撮影地ハバナ、アイルランド、公開アイルランド2016年8月19日、スペイン2016年7月、フランスなど、キューバは未定

映画祭・受賞歴:テルライド映画祭2015、パームスプリングス映画祭2016,以下サンダンス、グアダラハラ、テルアビブ、アトランタ、ブリュッセルなど国際映画祭2016多数。サンタバーバラ映画祭でADL スタンドアップ賞(パディ・ブレスナック)、ダブリン映画祭2016「アイルランド長編部門」観客賞、IFTAアイルランド映画TVアカデミー賞2016撮影賞(Cathal・ワターズ)受賞

キャスト:エクトル・メディナ(ヘスス)、ホルヘ・ペルゴリア(父アンヘル)、ルイス・アルベルト・ガルシア(ママ)、パウラ・アンドレア・アリ・リベラ(ニタ)、トマス・カオ(ネストル)、リビア・バティスタ(ラサラ)、他多数

解説: 18歳になるヘススはハバナのドラッグ・パフォーマーの一座で働いている。しかし彼のやりたいことはドラッグ・クイーンとして自ら舞台に立つことだ。やがてチャンスがめぐってきて、「ビバ」という芸名で「ママ」の経営するクラブのステージに立つことができるようになった。そんな彼の前に15歳のとき以来会うこともなかった父親が刑務所から出所してくる。元ボクサーの父はホモ嫌い、女装趣味の息子とは水と油でしかない。長い不在から帰還した父と子の葛藤が再燃する。彼らは家族として再出発できるのだろうか。

(元ボクサーの父役ホルヘ・ペルゴリア、息子を演じるエクトル・メディナ)

★ブリュッセル映画祭2016のコンペティション部門にノミネーションされ(受賞は逃したが)、7月にはスペイン公開が実現しました。アイルランドは、EU離脱(ブレグジットBrexit)で世界に激震を走らせ、冷たい視線を浴びせられているグレート・ブリテンの一員ではありませんが、隣国ですから政治的経済的に吉と出るか凶と出るか、今後の予測は難しい。

★コロラド州のテルライド映画祭(9月開催)は歴史も古く審査員が毎年変わる。2015年にはハイロ・ブスタマンテの『火の山のマリア』(グアテマラ)も上映された。アイルランド映画委員会が資金を出して映画振興に力を注いでいるそうで、それが本作のような海外撮影を可能にしたようです。アカデミー賞2016のアイルランド代表作品ですが、公開はIMDbが間違いでなければ2016年8月でした。 少なくともキューバ人のキャストを起用してハバナでの撮影を許可したのですから、いずれ公開もあるでしょうか。アグスティ・ビリャロンガの『ザ・キング・オブ・ハバナ』(15、ラテンビート2015)は、「あまりに脚本が悪すぎ」という理由でキューバから撮影を拒否されたのでした。

★アイルランドは、1949年にイギリス連邦から離脱した共和国、首都はダブリン、公用語は勿論アイルランド語ですが、400年にも及ぶイギリス支配で、国民の多数は英語を使用しています。国家がアイルランド人としてのアイデンティティ教育の一環として学校で学ぶことを義務づけています。しかし学ぶには学ぶが、日常的には英語だそうです。最近EUの公用語に指定されましたが、支配下にあった時代のスウィフトの『ガリヴァー旅行記』、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』も英語で書かれています。パディ・ブレスナック監督もアイルランド語の映画を撮っておりますが、ドラマは英語です。そういう意味では『ビバ』は異色、よくアイルランド代表作品に選ばれたと驚きます。アイルランドのオスカー賞レース参加は2007年から、『ビバ』が3回目、2017年も参加します。

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★パディ・ブレスナックPaddy Breathnackは、1964年ダブリン生れ、監督、製作者、脚本家。公開作品は、イギリス映画『シャンプー台のむこうに』(01“Blow Dry”)1作だけです。『フル・モンティ』のサイモン・ボーフォイが脚本を執筆、アラン・リックマンがカリスマ美容師に扮した。他にDVD化される確率が高いホラー映画2本『デス・トリップ』(07“Shrooms”)、『ホスピス』(08“Freakdog”)が字幕入りで見ることができます。サンセバスチャン映画祭にブレスナックのデビュー作“Ailsa”(94)が上映された折には、「ダブリンのキェシロフスキ」と話題になったそうです。つづく第2作がスリラー仕立てのアクション・コメディ“I Went Down”(97)、本作は同映画祭の新人監督賞、審査員賞を受賞した。クールでバイオレンスもたっぷり、自由奔放、たまらなく可笑しいブラックユーモア溢れた作品に審査員からも批評家からも、勿論観客からも歓迎された。彼の代表作は公開された『シャンプー台のむこうに』より、むしろこちらのほうではないでしょうか。そのほかコメディ“Man About Dog”(04)など。先述したように『ビバ』はアカデミー賞2016のアイルランド代表作品になった。

(パディ・ブレスナック監督)

*主なスタッフ&キャスト紹介*

★スタッフはアイルランド・サイドで構成され、ダブリン映画祭ではクロージング上映だった。またアイルランド映画TVアカデミー賞では、Cathal・ワターズが撮影賞を受賞、他にスティーブン・オコンネル、パキー・スミス、スティーブン・レニックスなどがノミネートされていた。

★キャスト陣は、主人公にエクトル・メディナ、その父親に最近アカデミー会員に選ばれたホルヘ・ペルゴリア、ベテラン俳優ルイス・アルベルト・ガルシアと、キャスト陣はキューバで固めています。ホルヘ・ペルゴリアは割愛しますが、エクトル・メディナは『ザ・キング・オブ・ハバナ』でヒロインの隣に住んでいた娼婦役の俳優、ルイス・アルベルト・ガルシアはオムニバス『セブン・デイス・イン・ハバナ』に出演、当ブログでご紹介したマリリン・ソラヤのデビュー作“Vestido de novia”や“Perfecto amor equivocado”他、テレビでも活躍するベテラン、トマス・カオは、ベニト・サンブラノの『ハバナ・ブルース』ほか、フアン・カルロス・タビオの“Cuerno de la abundancia”、最近ペルゴリアが監督した“Fatima”では大役に抜擢されている。パウラ・アンドレア・アリ・リベラ(“Perfecto amor equivocado”)、その他は今作でデビューしたようです。

(エクトル・メディナとママ役ルイス・アルベルト・ガルシア、映画から)

*主な“Viva”関連記事は、コチラ⇒2016年7月11日・2015年10月3日

ホライズンズ・ラティノ部門第3弾*サンセバスチャン映画祭2016 ⑧ ― 2016年08月27日 16:53

1980年代のキューバ―カルロス・レチュガの「サンタとアンドレス」

★トマス・グティエレス・アレアが亡くなってからのキューバ映画は、散発的に新作が届けられることはあっても、概ね日照り続きで寂しい限りです。多分公開作品ではアレハンドロ・ブルゲスの『ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド』(2011,スペイン=キューバ)が最後ではないでしょうか。「ラテンビート2012」で先行上映されたあとレイトながら公開されました。オムニバス『セブン・デイズ・イン・ハバナ』(12)の製作国はフランスとスペイン、キューバの監督も参加しておりますがキューバ映画ではない。昨年のSKIP国際Dシネマ映画祭の観客賞を受賞したエルネスト・ダラナス・セラーノの『ビヘイビア』(14、キューバ)は、Filmarksフィルマークスで見られたようだが未公開だと思います。

★今回ご紹介するのは「自由についての物語」、カリブの小さな島で窒息しそうになっている若者たちが作った映画、カルロス・レチュガの第2作め“Santa y Andrés”です。キューバ革命に疑問をもつ60歳のゲイ作家アンドレス、政府から彼の監視役を命じられた30歳の農婦サンタの3日間の物語。キューバの隣組組織を利用した密告制度は、アレア監督の『苺とチョコレート』(93)にも出てきました。ゲイのディエゴ(ホルヘ・ペルゴリア)を監視していたのは闇屋のナンシー(アレア夫人ミルタ・イバラ)でした。映画では既に良き隣人となって登場しますが、そもそもはディエゴの監視役だったのです。さて1980年代のアンドレスとサンタの関係は、どんな展開をするのでしょうか。

5)“Santa y Andrés”(“Santa & Andres”)カルロス・レチュガ

製作:5ta Avenida(キューバ)/ Promenades Films(仏)/ Igolai Producciones(コロンビア)

監督・脚本・プロデューサー:カルロス・レチュガ

脚本(共):エリセオ・アルトゥナガ

撮影:ハビエル・ラブラドール

音楽:サンティアゴ・バルボサ・カニョン

編集:ジョアンナ・モンテロ

ヘアー・メイク:フランク・カレーニョ

衣装デザイン:セリア・レドン

美術:アライン・オルティス

プロデューサー:クラウディア・カルビーニョ(エグゼクティブ)、サムエル・チャビン(共)、グスタボ・パスミン(共)

録音:ライメル・カサマジョール

データ:製作国キューバ=フランス=コロンビア、2016、105分、スペイン語、長編第2作目、前タイトルは“Santa y Delfín”

映画祭・受賞歴:ハバナ映画祭未発表脚本賞、フリオ・アレハンドロSGAE 2014脚本賞、シネマート・ロッテルダム「バウター・バレンドレクト賞」などを受賞。トロント映画祭2016コンテンポラリー・ワールドシネマ部門(ワールドプレミア)、サンセバスチャン映画祭2016ホライズンズ・ラティノ部門正式出品、12月開催のハバナ映画祭2016上映が予定されている。

キャスト:ローラ・アモーレス(サンタ)、エドゥアルド・マルティネス(アンドレス)、George・アブレウ、ルナ・ティノコ、セサル・ドミンゲス、他

解説:1983年、キューバ東部のオリエンテ、まったく立ち位置が異なるサンタとアンドレスの物語。アンドレスはキューバ革命に違和感のある60代のゲイ作家、サンタはアンドレスを監視するよう派遣されてきた独身の30歳の農婦、近づくことで二人を引き離していた重要な事柄に気づく。二人の間に少しずつ微妙な変化がうまれてくる。「自由」についての物語。アンドレスの名前は監督のホモセクシュアルだった大おじ(祖父母の兄弟)からとられた。

(サンタとアンドレス、映画から)

★監督キャリア&フィルモグラフィー紹介:サン・アントニオ・デ・ロス・バニョス国際映画テレビ学校で学ぶ。2008年に卒業制作として書いた脚本を土台にして、デビュー作“Melaza”(12、キューバ=仏=パナマ)を撮る。メラサのサトウキビ工場で働いていた若い夫婦が工場閉鎖で失職してしまい、生活の手段を奪われる話。ハバナ映画祭2012を皮切りに、ロッテルダム映画祭2013でインターナショナル・プレミア、マイアミ映画祭2013正式出品、マラガ映画祭2013銀の小枝賞、バンクーバー・ラテンアメリカ映画祭2013審査員賞、トリニダード・トバゴ映画祭2013長編作品賞などを受賞した。監督によると、「デビュー作と第2作は、キューバとキューバ人について語った映画だから、いわば姉妹のようなもので類似点が多い」という。キューバで映画を撮るのは、「とにかく難しい、海外の映画祭参加の機会も困難、資金もスタッフもナイナイ尽くし。しかしここで映画を撮り続けたい」。

(ロマンティク・コメディも撮りたいカルロス・レチュガ監督)

*トレビア*

*ワーキング・タイトルは、本作にインスピレーションを与えてくれたデルフィン・プラッツPratsに捧げて“Santa y Delfín”だった。しかしフリオ・アレハンドロの同タイトルの脚本がスペインで受賞するなどしたためアンドレスに変更した。ゲイだった大おじアンドレスへのオマージュでもあり、私自身の家族史の部分を含んでいる。デルフィン・プラッツは1945年オルギン生れの詩人、ソ連に留学してロシア語が堪能だが、作品が革命に不適切として執筆活動を禁じられる。さらにホモセクシュアルを理由に1971年UMAP*に送られている。レチュガ監督は、「会う機会は少ないが、電話で充分話し合うことができた」とコメント。現在はオルギン近郊の農村地帯にあるバラックで猫との二人暮らし、翻訳や作品発表など執筆活動はしていない。ひたすら沈黙を守っているようです。

(ワーキング・タイトル“Santa y Delfín”)

*この悪名高きUMAP(Unidades Militares de Ayuda a la Produccción)は、普通「生産支援部隊」と訳されているが、主に政治犯(反革命者)やホモ、エホバの証人のような宗教者の矯正を目的に作られた軍事施設。主にサトウキビの刈入れや建設現場など過酷な労働に処せられた。Wikiには1965~68年の間と書かれているが、実際はより長期間存在した組織。1959年の革命以来国防大臣だったラウル・カストロの発案である。現在は兄フィデルの後継者として、2008年2月から第2代国家評議会議長と閣僚評議会議長(国家元首・首相)を兼任している。

★監督によると、アンドレスの人物造形には、デルフィン・プラッツのほかに多くのキューバのアーティストや作家たちの人生が雪崩れ込んでいる。例えば政権から汚名を着せられ検閲に抵抗したレイナルド・アレナス(作家、1943年オリエンテ州~90年12月ニューヨークで自死、自伝『夜になるまえに』が映画化された)やレネ・アリサ(戯曲家、詩人、造形家、1940年ハバナ~94年サンフランシスコ)を上げている。二人ともそれぞれ1980年4月20日から開始されたマリエル港からの脱出組(約12万5000人が米国へ脱出した)。「サンタとアンドレスは人間らしい存在ですが、友人のいない独り身、いわゆるノーマルな家族をもっていない。社会的のけ者、社会の片隅というか埒外にいる人々、繊細で痛みを感じることのできる人々だから、二人が近づくのに時間は要らない」と語る。何がテーマの映画と訊かれれば、「自由、自由、自由」と自由を連呼した。

★2013年1月には既に「椅子を携えて丘を登ってくる一人の農婦のイメージが頭のなかに描けていた。そしてその椅子に腰掛けてゲイの作家を見張る構図です」。その主役サンタのローラ・アモーレスとゲイ作家アンドレスのエドゥアルド・マルティネスは、二人とも街中で偶然目にしてスカウトした。テレパシーのようにピーンときたそうです。大いに話し合い、本を読み、研究した。結果は大当たりで満足しているとのこと。第3作目の脚本を準備中、「バンパイア」または「ハバナのバンパイア」になりそう。またアベル・アルコスと共同執筆している“La siesta”を同時に進行させており、1898年が舞台になる。2作とも以前から頭のなかにあった企画、厳しいキューバの現実とは無関係の愛の物語をコメディで撮りたいと思っている由。

(リュックを背負い椅子を携えて丘を登ってくるサンタ)

★当ブログではマリリン・ソラヤの長編デビュー作“Vestido de novia”(14)を紹介しただけです。ソラヤ監督は『苺とチョコレート』でハバナ大学生ダビドの恋人ビビアンを演じた女優でした。こちらはベルリンの壁崩壊後未曽有の危機にあった1990年代半ばのキューバを舞台に、ホモフォビア、貧困、ジェンダー、性暴力、マチスモ、家父長制度、ダブルモラルなどが語られます。

*“Vestido de novia”の記事は、コチラ⇒2016年1月27日

パディ・ブレスナックの新作”Viva”*ハバナを舞台にしたアイルランド映画 ― 2016年07月11日 22:06

ホモ嫌いの父と女装趣味の息子

★パディ・ブレスナックの“Viva”は、第88回アカデミー賞外国語映画賞部門のアイルランド代表作品、プレセレクションまで残りましたがノミネーションは逃しました。製作はアイルランド共和国ですが、「ハバナを舞台にしたスペイン語映画」として以前ご紹介しております。主人公にエクトル・メディナ、その父親に最近アカデミー会員に選ばれたホルヘ・ペルゴリア、ベテラン俳優ルイス・アルベルト・ガルシアと、キャスト陣はキューバで固めています。ブリュッセル映画祭2016のコンペティション部門にノミネーションされ(受賞は逃したが)、7月にはスペイン公開が実現しました。アイルランドは、EU離脱(ブレグジットBrexit)で世界に激震を走らせ、冷たい視線を浴びせられているグレート・ブリテンの一員ではありませんが、隣国ですから政治的にも経済的にも混乱は避けられませんね。

*“Viva”の紹介・アカデミー賞関連記事は、コチラ⇒2015年10月3日/同年12月19日

★IMDbによれば、肝心のキューバではまだ公開されていないようですが、少なくともキューバ人のキャストを起用してハバナでの撮影を許可したのですから、いずれ公開もあるでしょう。アグスティ・ビリャロンガの『ザ・キング・オブ・ハバナ』(15)は、撮影さえ拒否されたのでした。文化の雪解けはずっと先の話なのかもしれません。父親の長い不在、ルイス・アルベルト・ガルシアが「ママ役」、どうやら甘ったるい味付けの父子の憎悪劇ではなさそうです。

(元ボクサーの父ホルヘ・ペルゴリア、息子エクトル・メディナ)

★パディ・ブレスナックの公開作品は、イギリス映画『シャンプー台のむこうに』(01“Blow Dry”)1作だけです。『フル・モンティ』のサイモン・ボーフォイが脚本を執筆、アラン・リックマンがカリスマ美容師に扮した。他に『デス・トリップ』(07“Shrooms”)、『ホスピス』(08“Freakdog”)のホラー映画2本がDVD化されております。ホラーはDVD化される確率が高い。サンセバスチャン映画祭にブレスナックのデビュー作“Ailsa”(94)が上映された折には、「ダブリンのキェシロフスキ」と話題になったそうです。つづく第2作がスリラー仕立てのアクション・コメディ“I Went Down”(97)、本作は同映画祭の新人監督賞、審査員賞を受賞した。クールでバイオレンスもたっぷり、自由奔放、たまらなく可笑しいブラックユーモア溢れた作品に審査員からも批評家からも、勿論観客からも歓迎された。彼の代表作は公開された『シャンプー台のむこうに』より、むしろこちらのほうではないか。

★今年のブリュッセル映画祭(6月17日~24日)は、バスクを含むスペイン映画が気を吐きました。“Viva”以外にもカルレス・トラスの“Collback”(西=米)が審査員賞、若手ベン・シャロックの“Pikadero”(西=英)が脚本賞、ベテランイシアル・ボリャインの“El olivo”(“The Olive Tree”)が観客賞を受賞しました。未紹介の“Pikadero”は、サンセバスチャン映画祭2015の新人監督・バスク語映画部門に出品された作品。チューリッヒ、エジンバラなど国際映画祭での受賞歴多数。経済の落ち込みで恋人ができても独立できない。二人とも親と同居、出口なしの若い恋人が主人公、切なくておかしくて、その斬新な映像美が若い観客の心を掴んだ。

(私たち、どこで愛し合ったらいいの? “Pikadero”から)

*カルレス・トラス“Collback”の作品・監督紹介記事は、コチラ⇒2016年5月3日

*イシアル・ボリャイン“El olivo” の作品・監督記事は、コチラ⇒2016年2月21日

キューバ映画”Vestido de novia”*ゴヤ賞2016ノミネーション ⑫ ― 2016年01月27日 19:22

キューバ初の性転換をテーマにした差別と不寛容の物語

★イベロアメリカ映画賞ノミネーションの最後はキューバ映画“Vestido de novia”、監督は『苺とチョコレート』(1993,トマス・グティエレス・アレア)でハバナ大学生ダビドの恋人ビビアンになったマリリン・ソラヤの長編初監督作品です。ホモフォビア、貧困、ジェンダー、性暴力、マチスモ、家父長制度、ダブルモラルなどベルリンの壁崩壊後未曽有の危機にあった1990年代半ばのキューバが抱える問題を切り取ったドラマ。

“Vestido de novia”(His Wedding Dress)2014

製作:ICAIC(キューバ映画芸術産業庁)/

監督・脚本:マリリン・ソラヤ

撮影:ラファエル・ソリス

編集:ミリアム・タラベラ

録音:カルロス・デ・ラ・ウエルタ

製作者:カルロス・デ・ラ・ウエルタ、イサベル・プレンデス

データ:キューバ=スペイン、スペイン語、2014年、100分、撮影ハバナのベラード、カマグエイ、協力者マビィ・スセル、キューバ未公開

映画祭・受賞歴:ハバナ映画祭2014観客賞・スペシャル・メンション受賞、オタワ・ラテンアメリカ映画祭2015上映,マラガ映画祭2015ラテンアメリカ部門観客賞受賞、バルセロナ・ゲイ&レズ映画祭2015上映

キャスト:ラウラ・デ・ラ・ウス(ロサ・エレナ)、ルイス・アルベルト・ガルシア(夫エルネスト)、ホルヘ・ペルゴリア(ラサロ)、イサベル・サントス(シシー)、マリオ・ゲーラ(ロベルト)、マヌエル・ポルト(パブロ)、パンチョ・ガルシア(ラファエル)、アリナ・ロドリゲス(サンドラ)、他

プロット:1994年ハバナ、結婚したばかりのロサ・エレナの物語。ソビエト崩壊後、共産主義の小さな島を襲った経済危機のなか、40歳になる准看護師ロサ・エレナは、夫エルネストと認知症を患う車椅子生活の父親の三人で貧しいながらも幸せであった。夫はキューバの観光政策に欠かせない建築現場の監督をしていた。しかし彼女には夫の知らないもう一つの顔があった。エルネストと知り合う前に働いていた男声合唱団のメンバーであった。生活費の助けになるその仕事を内緒で今も続けていた・・・やがて妻の過去の秘密は夫の知るところとなり、二人の関係は家父長制的な構造、ジェンダー、暴力、マチスモ、ダブルモラルなどが次第に表面化していく。

(結婚したばかりでアツアツのエルネストとロサ・エレナ)

★監督キャリア&フィルモグラフィー:Marilyn Solaya 1970年ハバナ生れ、監督、脚本家、女優。おそらく世界でもっとも有名なキューバ映画といえば、それは『苺とチョコレート』にとどめを刺す。本作で女優デビュー、22歳でこの〈アレア映画〉に出演したことが、自分の原点だと語る。「ティトン(アレアのこと)がおり、セネル(・パス原作者)、フアン・カルロス(・タビオ助監督)などと仕事ができた」ことが今の自分を作ったと。その後、エリセオ・スビエラの“Despabilate amor”(1996,アルゼンチン映画)に脇役で出演した他、チリ、アルゼンチン製作の短編に出演しているが、結局ドキュメンタリー作家の道を歩むことになる。

1999“Alegrías”(短編ドキュメンタリー)監督・脚本

2001“Hasta que la muerte nos separe”(同上)監督・脚本

2002“Mírame mi amor”(同上)監督・脚本

2004“Roberto Fernández Retamar”(同上)監督

2010“En el cuerpo equivocado”(長編ドキュメンタリー)監督

2014“Vestido de novia”省略

(マビィ・スセルを配した“En el cuerpo equivocado”の英題ポスター)

★2010年の長編ドキュメンタリー“En el cuerpo equivocado”は、“In the Wrong Body”の 英題で国際映画祭でも上映された。1988年キューバで最初の性転換手術を受けたマビィ・スセルの心の内面を旅する作品で、8年間の調査研究を経て映画化された。マビィ・スセルは性同一障害(心の性と身体の性が一致しない)で苦しんでいた。男でも女でもない異形の存在は親からも理解されなかったという。当時センセーショナルなニュースだったが、まだ自分には何の知識もなかったという。十年掛かりだったという“Vestido de novia”にも脚本からコラボしている。実父はロサ・エレナの父親に投影されている印象を受けたが、この父親の認知症は息子が受けた性転換手術の苦しみから逃れるための仮病だったことが最後に分かる。他の性転換者たちとの交流、俳優たちの演技相談にものり、スセルの体験は主人公ロサ・エレナや性転換を受けた友人シシーの人格造形に役立っているようだ。

(左から、ラウラ・デ・ラ・ウス、監督、マビィ・スセル)

登場人物のすべてが「わたし」です

★目下2作品ともキューバでは未公開(映画祭上映のみ)、本作について忌憚なく話題にすることは控える状況にあり、ホモセクシャルに対する理解が進んだとはいえ、ホモフォビアの存在は根強いという。トマス・グティエレス・アレアの『苺とチョコレート』を嫌悪するひとがおり、「TV放映まで15年以上に及ぶ歳月を必要とした」とソラヤ監督。他は推して知るべしです。つまりキューバの1990年代半ばの「特別な時代」を背景に性転換をテーマにした映画が、よくICAICの検閲を通ったということです。

(ウェディングドレス姿のロサ・エレナと性転換前のアレハンドロ)

★しかし「この映画は性転換に触れていますが、それが本質ではありません。私たちが暮らしているキューバには三つの国が存在しています。一つはいわゆるキューバと言われる国、二つ目は殆どのキューバが実際に暮らしている国、もう一つが或る人たちが暮らしている国です」と、ハバナ映画祭上映前にソラヤ監督が語っている。ハバナでのインタビューなので、奥歯に物が挟まったような印象を受けるが、二つ目はフェルナンド・ペレスのドキュメンタリー『永遠のハバナ』(2003)に出てくるような一般のキューバ人、「或る人たち」というのは特権階級にいる人、映画ではホルヘ・ペルゴリアが演じたエリート階級のラサロのような人を指しているようだ。キューバに「赤い貴族」ノーメンクラトゥーラは存在しないというのは幻想でしょう。F・ペレス監督の“La pared de las palabras”(2014)には、J・ペルゴリア、L・デ・ラ・ウス、I・サントスなど演技派が出演しているが、なかなか日本には紹介されない。

(愛が壊れてしまったエルネストとロサ・エレナ)

★「この映画の視点は人間性を重んじ敬意を払っている点です。多くの人々の共感を得られると信じています。他人の不幸を喜ぶべきではないし、キューバには必要な映画です」と監督。どうして舞台を1994年にしたかというと、「特別の時代」と現在はあまり変わっていないからだという。当時機能しなかったことは今もって機能していない。庶民の経済的困難は続いているし、革命が起こった1959年以来、マイノリティたちの居場所がないことに変わりはない。国を出た人、残った人、エイズで亡くなった人、そういう違いはあっても、忘れられ、遠ざけられ、無視され、根拠なく裁かれる存在、差別と不寛容に耐えている。ロサ・エレナの未来も明るくない。

「映画に登場する女性たちの全てが私です。男性たちの全ても私です。“Vestido de novia”は私の叫びなのです」

(最後は筏でアメリカに向かうシシー役のイサベル・サントス)

★最初から最後までリアリズムで押していくやり方は、今日の映画技法からみると物足りないが、スペイン映画アカデミーが本作を推した理由が何となくお分かり頂けたでしょうか。1994年を舞台にしたアグスティ・ビリャロンガの『ザ・キング・オブ・ハバナ』も脚色賞・新人女優賞(ヨルダンカ・アリオサ)・撮影賞(ジョセプ・マリア・アモエド)と3カテゴリーにノミネーションされています。ハバナでの撮影を「あまりにも脚本が悪すぎる」とICAICで拒絶され、やむなくドミニカ共和国のサント・ドミンゴで撮影されました。皮肉にも脚色賞にノミネートされております。パブロ・トラペロの“El clan”受賞を予想しますが、こればかりは蓋を開けてみないと分かりません。

*ラテンビート2015上映の『ザ・キング・オブ・ハバナ』の記事は、コチラ⇒2015年9月17日

*ベネチア映画祭監督賞受賞の“El clan” の記事は、コチラ⇒2015年8月7日・9月21日

最近のコメント