『アナザー・デイ・オブ・ライフ』アニメーション*ラテンビート2018あれこれ ⑩ ― 2018年11月19日 20:39

(主な登場人物を入れたフランスのポスター)

★後半はラウル・デ・ラ・フエンテ&ダミアン・ネノウの『アナザー・デイ・オブ・ライフ』のCGアニメーションと実写の融合が最後を飾りました。最終回に相応しく会場から拍手が起こりました。1975年のアンゴラ内戦初期、ポーランドの報道記者リシャルト・カプシチンスキは首都ルアンダ取材に派遣される。凄惨な戦場を駆けめぐった3ヵ月の体験記録、ノンフィクション「Another Day of Life」(英語版1976刊)の映画化。当時のアンゴラは宗主国ポルトガルとの休戦協定に調印したが、現実はソ連主導のMPLAと米国主導のFNLAの対立により混迷を深めていた。ストーリー、時代背景、映画化の動機、その複雑な経緯、原作者リシャルト・カプシチンスキ、両監督フィルモグラフィーなどは既に紹介しております。

*『アナザー・デイ・オブ・ライフ』の紹介記事は、コチラ⇒2018年10月08日

*スペイン版タイトル「Un día más con vida」

「悪夢の瞬間もありましたが、最終的には求めていた作品になりました」

A: 導入部で冷戦時代の米ソの対立構図が説明されますが、少し予備知識が必要かな。分からないと楽しめないというほどではありませんが、知っていたほうがよりベター。何しろ遠い大西洋に面したアフリカの、今から40年前の内戦だから、生まれていなかった観客も多かったでしょう。

B: 高校の世界史では学ばない? 公用語が元の宗主国ポルトガルの言語、アフリカ最大のポルトガル語人口を擁している共和国です。

A: 作品の言語もポルトガル語、英語、スペイン語、ポーランド語、日本語字幕なしでは厳しい。翻訳者は大変な作業だったでしょう。YouTube予告編では英語または西語入りなどあります。

B: Toutubeでも描線の美しさは伝わってきますが、スクリーンは圧倒的、比較になりません。映画ファンと一緒に同じ空間と時間を共有しているからかもしれない。

A: いくらネットで簡単に見ることができる時代になっても、映画は映画館で観るは変わらない。デ・ラ・フエンテ監督が「観客がカプシチンスキの心の中に入り込めるように努力した」と語っていたが、それはある程度成功したのではないか。

(凄惨を極めたルアンダ)

B: 最初からアニメーションで撮ろうとしたわけではなく、結果的にそうなったと。

A: アニメ作家ではありませんからね。製作の発端は10年前、デ・ラ・フエンテと公私ともにパートナーである製作者で脚本家のアマイア・レミレスが原作を読み、二人同時に感銘を受けたこと。7年前のアンゴラ取材旅行から本格始動した。2012年にリスボンに行き、国立シネマテカを訪れた。そこで1975年当時のアンゴラで撮影された16ミリのコピーを見た。そこにカルロタが現れた。

(サンセバスチャン映画祭観客賞受賞のアマイア・レミレスとラウル・デ・ラ・フエンテ)

B: 映画ではカプシチンスキと別れた後、死が伝えられた女性革命家カルロタのことすね。

A: 死の数時間前の映像で、圧倒的な存在感があったということです。彼女を軸にして脚本が進みだした瞬間だった。「想像してみてよ、40年前には生きていた若い女性ゲリラの姿が映っていたの」とアマイア・レミレス。本作のアイデアはカルロタに負っている部分が大きいとも。

B: カルロタへのオマージュを強く印象づけられた。

(カプシチンスキとカルロタ)

A: シュールなシーンは実写よりアニメーションのほうがいいということで、ワルシャワで仕事をしていた友人を通じて原作者の故国ポーランドに打診した。最初「どうしてスペインの監督がカプシチンスキのノンフィクションをアニメ化したいのか、びっくりというかショックを受けた」とデ・ラ・フエンテ。

B: そしてヨーロッパでも有数のアニメ・スタジオPlatige Imageとコンタクトが取れ、共同監督ダミアン・ネノウとタッグを組むことになった。完成までの道程は大分長かった。

A: 配給に尽力してくれたナバラのGolem のホセチョ・モレノのように完成を見ずに鬼籍入りした関係者もいた由、彼の死は思い出しても辛い。「悪夢の瞬間がいくつもありましたが、最終的には求めていた作品になりました」とデ・ラ・フエンテ。

B: 製作国は最初はポーランドとスペインだけだった。しかしベルギー、ドイツが続き、最終的にハンガリーにも参加してもらえた。

A: ジャーナリズムとアートの境界線は消えてしまっていた。不条理な惨い現実がカプシチンスキを報道記者から作家に転身させてしまった。

B: デ・ラ・フエンテは、カプシチンスキはジャーナリストというより活動家だったと語っていますが。

A: 理想主義者だったのではないでしょうか。この作品は無名の英雄たち、カプシチンスキ、ファルスコ、ルイス・アルベルト、アルトゥル・ケイロツ、カルロタほか内戦で亡くなった多くの市民に捧げられています。これにてラテンビート2018はお開きにいたします。

*カンヌ映画祭以降の主なデータ(管理人覚え)

〇アヌーシー・アニメーション映画祭(6月12日)

〇ビオグラフィルム映画祭(伊、6月18日)

〇T-Mobil New Horizons(ポーランド、7月28日)

〇サンセバスチャン映画祭(9月22日)

〇CPH PIX(デンマーク、9月28日)

〇アニメーション・イズ・フィルムフェス(米、10月20日)

〇ストックホルム映画祭(11月7日)

〇ラテンビート(11月11日)

〇メルボルン映画祭(2019年8月)

〇第2回ヨーロッパ・アニメーションEmile賞ノミネーション

★公開:スペイン、ポーランド、ポルトガル、公開予定:フランス、イタリア、他

『夏の鳥』ガジェゴ=ゲーラ共同監督*ラテンビート2018あれやこれや ⑨ ― 2018年11月17日 08:51

ガジェゴ=ゲーラ共同監督の新作は『彷徨える河』を超えられたか?

★ラテンビート後半3作目『夏の鳥』は、チロ・ゲーラの前作『彷徨える河』の成功もあってか、観客の入りが一番多かったのではないか。新作はクリスティナ・ガジェゴの初監督作品、ガジェゴ=ゲーラ共同監督とはいえ、彼女のバイタリティを印象づける仕上がりだったように思います。カンヌ映画祭併催の「監督週間」のオープニング作品、その後、ロカルノ、トロント、釜山、シカゴ、ロンドン他、国際映画祭にエントリーされています。公開はまだ故国コロンビアのみですが、これから翌年にかけてメキシコ、ドイツ、ハンガリー、米国、フランスなどがアナウンスされています。『彷徨える河』同様、2019年アカデミー外国語映画賞コロンビア代表作品、米国での評価が雌雄を決するかもしれない。本作のストーリー&時代背景、キャスト、スタッフ紹介、監督フィルモグラフィーなどは、原題「Pájaros de verano」でアップしております(配役のみ再録)。

(婦唱夫随が長続きのコツ、クリスティナ・ガジェゴとチロ・ゲーラ監督夫妻)

配役:カルミニャ・マルティネス(ウルスラ・プシャイナ)、ナタリア・レイェス(ウルスラの娘サイダ)、ホセ・アコスタ(サイダの夫ラパイエット、ラファ)、ジョン・ナルバエス(ラファの親友モイセス)、ホセ・ビセンテ・コテス(ラファの伯父ぺレグリノ、エル・パラブレロ)、フアン・マルティネス(アニバル)、グレイデル・メサ(ウルスラの息子レオニーダス)、他エキストラ約2000人

*「Pájaros de verano」の内容紹介は、コチラ⇒2018年05月18日

*『彷徨える河』の内容紹介は、コチラ⇒2016年12月01日

マリファナ密売者の繁栄と没落、野心と名誉の衝突が語られる

A: 背景は1970年代から80年代半ばにかけてマリファナ密売者が繁栄した「ボナンサ・マリンベラ(bonanza marimbera)」と言われる時代です。映画は時系列に1968年から1985年まで4部に分かれて語り継がれていく。コロンビア北部ラ・グアヒラの砂漠地帯に暮らす先住民ワユーの一族のマリファナ密売者プシャイナ家の繁栄と没落が語られる。

B: ワユーの文化と伝統を守ろうとするゴッドマザー的存在のウルスラ・プシャイナの名誉、サイダと結婚することで当主となったラパイエットの野心、母と娘の世代間の軋轢も語られる。

(プシャイナ一族、ペレグリノ、レオニーダス、ウルスラ、ラファ、サイダ)

A: ウルスラにカルミニャ・マルティネス、ラパイエットにホセ・アコスタ、サイダにナタリア・レイェス、この3人がプロの俳優です。『彷徨える河』に比べれば分かりやすいストーリーです。分かりやすい反面、先が読めてしまうので前作のような意外性には欠けます。しかし史実にインスピレーションを受けて製作されているから、一定のタガが嵌められるのは仕方がない。

B: ワユーの掟を破ってマリファナ密輸で富を得ようとしたプシャイナのようなクランと、それを潔しとしないクランの対立も語られ、ウルスラが遭遇する四面楚歌は自らが蒔いた種でもある。

(クラン同士の権力闘争)

A: コロンビアとベネズエラの国境を挟んで、ワユー族のクランは今でも30くらい現存しているそうです。ラ・グアヒラの砂漠地帯とカリブ海に面したクランでは自ずと気質も異なります。プシャイナ一族も現存しています。

B: それはラストシーンで暗示されていた通りです。

先住民ワユーも貪欲と強欲の本能をもつ人間である

A: 一族はワユーの文化や伝統を守ろうとするが、巨大なアメリカ資本の誘惑には太刀打ちできない。映画から透けて見えてくるのは、ワユーは無垢で時代遅れの人ではなく、貪欲と強欲の本能をもつ人間であるということです。

B: 生き残るためには他のクラン壊滅も厭わない。金の卵マリファナは札束と武器弾薬に形を変えて、米国の悪しき銃文化をも運んできた。

A: サイダを見初めたラファの持参金調達がそもそもの発端だった。無一文のラファには求婚の資格がない。悪友モイセス(ジョン・ナルバエス)と語らって、マリファナの密売にのめりこんでいく。

(女性が男性を挑発するワユーの伝統的な求愛のダンス、サイダがラファを挑発している)

(持参金の牛やヤギを引き連れて求婚にきたラファと腐れ縁のモイセス)

B: ウルスラは夢に左右されながらも、豊かさに比例して大きくなっていく権力の魅力に抵抗できない。家族の絆、特に不肖の息子レオニーダス(グレイデル・メサ)の溺愛が悲劇を呼び込む。

A: 息子への溺愛はウルスラが見る不吉な夢と関連しています。豪華な家具調度に囲まれた豪邸に暮らしていても悪夢が彼女を支配しており、心は以前と変わらない粗末な家屋に住んでいる。

B: ウルスラの夢が伏線となり、『彷徨える河』のようなサプライズが削がれてしまっている。もう少しひねりがあってもよかった。

(ウルスラが見た悪夢のシーン)

クラン間の交渉人エル・パラブレロが果たす役割の重要さ

A: ホセ・ビセンテ・コテスが演じたラファの伯父ペレグリノ、クラン間の対立を避けるための使者、交渉人エル・パラブレロとして登場する。ワユーでは非常に重要な大役、母方の一番年上の伯父が担う。

B: 甥ラファの求婚の交渉もペレグリノ、ラファの義弟レオニーダスがアニバル(フアン・バウティスタ)の娘に行なった侮辱を詫びる交渉も彼の仕事でした。

A: いかなる場合でも、エル・パラブレロは生きて返さねばならない。主役3人以外は初出演でしたが、ホセ・ビセンテは民族衣装とワユー・バッグを肩に掛けカンヌ入りをしていました。

B: 本日より大阪会場の上映が始まります。お楽しみください。

A: まだ全体をアップしておりませんが、去る11月7日、第5回イベロアメリカ・フェニックス賞結果発表があり、本作が最高賞の作品賞、カルミニャ・マルティネスが女優賞、レオナルド・Heiblumが音楽賞を受賞しました。チロ・ゲーラは次回作「Esperando a los Barbaros」の撮影のためモロッコ滞在中ということで授賞式は欠席でした。南アフリカのジョン・マックスウェル・クッツェーの小説の映画化です。初めて英語で撮るそうで、「ブルータス、お前もか」です。

(作品賞のトロフィーを抱きしめたクリスティナ・ガジェゴと仲間たち)

(女優賞のトロフィーを手に貫禄のアルミニャ・マルティネス)

ブラジル映画『ベンジーニョ』*ラテンビート2018あれやこれや ⑧ ― 2018年11月15日 14:49

ピッツィ監督一家が総出演で撮った『ベンジーニョ』

★後半2日目、アリ・ムルチバの『サビ』に続いて、グスタボ・ピッツィの『ベンジーニョ』(英題「Loveling」)を見てきました。1月開催のサンダンス映画祭でスタートした本作のヒロインを力演したのが監督夫人のカリネ・テレスでした。パンフレットに紹介されているようにグラマド映画祭2018ブラジル映画部門で女優賞を受賞、姉を演じたアドリアナ・エステベスが助演女優賞、監督が観客賞を受賞しました。その他、例年4月に開催されるマラガ映画祭2018イベロアメリカ映画部門の作品賞「金のビスナガ」、審査員特別賞「銀のビスナガ」他を受賞した。因みに駄々をこねて兄さんたちを困らせた双子の兄弟は監督夫妻の実子であり、文字通り<ベンジーニョ>です。

*『ベンジーニョ』の紹介記事(配役のみ再録)は、コチラ⇒2018年04月30日

配役:カリネ・テレス(イレーニ)、オッタヴィオ・ミュラー(夫クラウス)、アドリアナ・エステベス(イレーニ姉ソニア)、コンスタンティノス・サリス(長男フェルナンド)、セザル・トロンコソ(ソニアの夫アラン)、マテウス・ソラーノ(パソカ)、ルカス・ゴウヴェア(登記所職員)、パブロ・リエラ(サンダー)、ビセンテ・デモリ、ルアン・テレ、アルトゥル&フランシスコ・テレス・ピッツィ(双子の3男4男)

(女優賞のトロフィーを手にしたカリネ・テレス、グラマド映画祭授賞式にて)

A: <Benzinho>は市販のポルトガル辞典に見当たらなかったので、英題「Loveling」から類推しておりましたが、字幕は「かわいい子供」(?)と訳されていたかと思います。愛らしい好もしい事柄に使用する造語でしょうか。

B: 監督夫妻の実子という双子の可愛らしさは、写真で見る以上に愛らしかった。5歳ぐらいの設定でしたが、どこからどこまでが演技なのか、現実と虚構の境が定かではありませんでした。

A: 実際のところ「今のママはホントのママか、映画のママかどっちなの?」というわけで、ベテランのカリネ・テレスもタジタジでした。

(イレーニ、双子の兄弟、ホルンが得意の次男ロドリゴ)

B: 10歳という設定の次男ロドリゴは、出来のいい長男フェルナンドの陰に隠れて、母親の評価は必ずしも高くないけれど、オッタヴィオ・ミュラー扮する優しい父親の性格を受け継いで、弟の面倒をよくみる穏やかな子でした。

A: 名前がエンディング・クレジットでメモできず、キャスト紹介では特定できませんでした。体形も父親似でかなり肥っている。母親につまみ食いを叱られているのか、夜中に隠れて父子して盗み食いをするシーンには、気の毒やら可笑しいやら。

B: 次男は父親っ子、長男は母親っ子です。肥満に厳しい母親に二人して一矢を報いているようでした。頑張り屋だが強すぎるイレーニから受けるストレスが二人の肥満の原因かもしれない。

A: しかしラストのパレードのシーンで面目を果たしました。母親自慢の息子フェルナンドに扮したコンスタンティノス・サリスはイケメン、ハンドボールだけでなく成績も良いという設定。そういう子にありがちの自己中心的な性格でないのがいい。総じて登場人物の人格がくっきりしていました。

B: それぞれ短所はあるものの長所がそれをカバーしていて、家族揃って安心して見られるホームドラマに仕上がっていた。

(ドイツでの夢を膨らませる自立したい長男、寂しさと喜びが交錯する母)

A: 性格は穏やかだが夢を追い続けては失敗ばかりする夫クラウスに、愛しているけれど歯がゆい妻、自然と強くならざるを得ない。ハイスクールの卒業証書が欲しいのも、それがあれば正社員になれる道が開かれるからです。

B: 舞台となっている地方都市でも実力だけでなく学歴が必要になっている印象でした。

A: リオデジャネイロ州のペトロポリスという都市は、高地にあるため避暑地でもあるらしく、監督夫妻の生れ故郷です。監督が大好きな町なので撮影もここで行われたということです。リオデジャネイロとは時間の流れがゆったりしている。かつてはドイツ人の入植が奨励されたのでドイツ移民が多い。夫クラウス役のオッタヴィオ・ミュラーが起用されたのも自然です。

(将来の夢を語るクラウス、不安を隠して夫の提案にうなずくイレーニ)

(新しい計画の夢が頓挫して落ち込む夫を慰める妻)

B: ブラジルと言えばサッカーですが、ハンドボールもドイツ同様盛んです。だから息子がドイツのチームからオファーを受けたのは、父としては名誉なことだった。

A: しかしイレーネはそう単純には喜べない。何しろ我が家の希望の星なのだ。それに未だ子供なのにドイツに行ってしまうなんて。早すぎる子供の巣立ちに心は千々に乱れる(笑)。

B: 理性と感情は重ならない。母親のストレスの爆発に戸惑う子供たち、こんなママを見たことない。

A: イレーニのお姉さんソニア役を演じたアドリアナ・エステベスは、グラマド映画祭で助演女優賞を受賞した。夫の家庭内暴力から逃れて一人息子を連れて駆け込んできた。40歳近くなってハイスクールの卒業証書を手にした妹イレーニが誇らしい。

B: この女優さんも、酒乱の夫アラン役のセザル・トロンコソも上手かった。イレーニが卒業式に着ていく豪華なドレスを提供するゲイのブティック店主、新居を請け負った大工の棟梁など、おしなべてキャスト陣は安心して見ていられました。

(「とても尊敬するわ」と姉、ラメ入りの貸衣装の証書を手にした妹、卒業式シーン)

(こんな崩壊寸前のボロ家にソニア母子は転がり込んできた、庭に双子の兄弟)

A: ホワイトカラーの登記所職員役ルカス・ゴウヴェア、お役所のタテマエ主義に皮肉もちょっぴり利かせている。前回アップしたアナ・カッツの『夢のフロリアノポリス』にもブラジル人俳優が多数出演していましたが、とても演技のレベルが高く、多様性に富んでいる。ブラジルはラテンアメリカ諸国ではアルゼンチン同様、映画先進国だと改めて思いました。なお、ストーリー、監督フィルモグラフィー、カリネ・テレス、主なスタッフ紹介は、すでにアップしている紹介記事をご参照してください。

*大阪梅田ブルク7、11月18日(日)上映

『夢のフロリアノポリス』*ラテンビート2018あれやこれや⑦ ― 2018年11月14日 14:41

後半1日目はアナ・カッツの『夢のフロリアノポリス』でスタート

★第5回イベロアメリカ・フェニックス賞の結果が発表になっておりますが、記憶が薄れないうちにラテンビートの感想を先に。後半は『夢のフロリアノポリス』、『ベンジーニョ』、『夏の鳥』、最終上映となった『アナザー・デイ・オブ・ライフ』4本を鑑賞しました。アルゼンチンの監督アナ・カッツの『夢のフロリアノポリス』(アルゼンチン・ブラジル・仏、アルゼンチン語・ポルトガル語、106分)は、パンフレットでブラジル映画の特集欄に入っていたこともあって、スペイン語映画ではないと思っていた方がいらしたかもしれない。4本のなかでは一番空席が目立っていて勿体なかった。言語だけでなく両国の国民性の違いがアイロニーを込めて語られ、シリアス・コメディとしては若干長すぎましたが楽しめました。本作「Sueño Florianópolis」については、サンセバスチャン映画祭「ホライズンズ・ラティノ」部門にエントリーされた折り、ストーリー、キャスト、監督フィルモグラフィーなどを紹介しています。

*『夢のフロリアノポリス』の紹介記事(配役は下記に再録)は、コチラ⇒2018年09月21日

ブラジル映画でなく、やはりアルゼンチン映画です

A: 舞台は1992年のブラジルのリゾート地フロリアノポリス、25年前ほどのお話とはいえ両国のお国柄は変わらない。アルゼンチンは債務不履行を性懲りもなく繰り返している国、90年代初頭は正義党(ペロン党)のメネム大統領時代で、2001年の国家破産前夜だった。そういうブエノスアイレスから精神分析医をしているペドロとルクレシアの夫婦が、年頃の子供二人とフロリアノポリスにオンボロ車でやってくる。

B: 一方、アルゼンチン一家を迎えるブラジルは、南米第一の人口を抱える汚職大国、1992年のインフレ率は1110%という信じられないハイパー・インフレだった。

(マルコも荷物持ちを手伝ってフロリアノポリスの梅に到着した一家、中央が娘フローラ)

A: そんな事態になってもめげないブラジルに、マンネリムードの夫婦がバケーションにやって来た。目下お試し別居中だがバケーションは別というわけです。せっかく一緒にきたのだから久しぶりにセックスもいいか(笑)。医者という職業柄中流階級に属しているが台所状態は中流のイメージとは程遠く、朝食に出たパンを昼食用にそっとトートバッグに詰め込んだりして笑わせる。

B: まだ二人だけだった頃、夫婦は来たことがあるという設定、暮らし向きも今より良かったらしく、もっと高級なホテルに滞在していた良き思い出を引きずっている。予約したコンドミニアムは耐え難く、途中ガス欠が取り持つ縁で知り合ったブラジル人のマルコの別荘に宿替えする。

A: その別荘というのがマルコの自宅で、彼の家族はもっと狭い家に移って稼ぎ時の夏場の商売に精を出す。借り手も貸し手も経済状態はイマイチ、魅力的なのはタダで泳げる海と素晴らしい景観、週末にマルコの元恋人ラリッサのバーで開催されるカラオケでのサンバのリズムというわけです。互いに自国の言葉で話すからチグハグになることもあり、その意思疎通のあやが面白さの一つになっている。

B: 字幕だけでは分からないおもしろさです。ややこしい話、具合の悪い話になると、「えっ、なんて言ったの?」と通じないふりをする。

(人生は短いのだからと波乗りに興じるマルコとペドロの家族、

左から、フリアン、ペドロ、ルクレシア、ラリッサ、マルコ)

A: お互い見えないところでは相手国の悪口を言ってるが、表面的には教養ある大人らしく友好ムードに終始する。これが正しい国際関係というものです。

B: 別居中なのだから相手の自由は尊重しないといけない。というわけでルクレシアはマルコと、ペドロはラリッサとつかの間の恋のアバンチュールを楽しむが・・・

A: 理性と感情は理屈通りにいかないのが世の常、バツの悪さもさりながら二人の微妙な心の揺れも見所の一つである。

(ガードの堅いルクレシアに言い寄る伊達男マルコ)

(にこやかに談笑しているが、心穏やかでないルクレシアとラリッサ)

B: ルクレシアを演じたメルセデス・モラン(サン・ルイス、1955)は、カルロヴィ・ヴァリ映画祭で女優賞を受賞した。

A: 彼女はパンフでの紹介以外にも、サンセバスチャン映画祭2018の開幕作品だったフアン・ベラの「El amor menos pensado」でリカルド・ダリンとタッグを組んでいる。同じような離婚の危機を迎えた夫婦の機微を描いたロマンティック・コメディです。こちらはアルゼンチンでは大ヒットした。

B: ハリウッドと違うのは、少々太めの熟女でもヒロインに起用されることでしょう。ハリウッドでは40代はもはや90代のおばあさんが常識、熟女で主役を演じられるのはメリル・ストリープくらいででしょうか。

(ペドロのラリッサとの不倫告白に、自分を棚に上げて機嫌を損ねるルクレシア)

A: ペドロ役のグスタボ・ガルソンは、1955年ブエノスアイレス生れの俳優、脚本家。1981年デビューのベテラン。数多くのTVシリーズに出演、映画ではロリー・サントスのスリラー「Qué absurdo es haber crecido」の主役、『人生スイッチ』が大ヒットしたダミアン・ジフロンの「El fondo del mar」で2003年、銀のコンドル賞やクラリン・エンターテインメント賞男優賞を受賞しています。

B: ラテンビート2016では『名誉市民』の邦題で上映された、ガストン・ドゥプラット&マリアノ・コーンのコメディ『笑う故郷』にも脇役だが出演している。

A: 夫婦の二人の子供を演じたホアキン・ガルソンとマヌエラ・マルティネスは、彼の実子だそうです。フローラ役のマヌエラはラストで両親を窮地に陥れます。

B: 冒頭に張られた伏線通りになりました。まったく笑ってなどいられません。

A: アルゼンチン・コメディのファンにはお薦めの映画、大阪、横浜会場で上映されます。なお監督紹介は前回アップしております。

(カルロヴィ・ヴァリ映画祭「審査員特別賞」のトロフィーを手にしたアナ・カッツ監督)

*付録・キャスト紹介*

キャスト:グスタボ・ガルソン(夫ペドロ)、メルセデス・モラン(妻ルクレシア)、ホアキン・ガルソン(息子フリアン)、マヌエラ・マルティネス(娘フロレンシア、フローラ)、マルコ・ヒッカ(ブラジル人マルコ)、アンドレア・ベルトラン(マルコの元恋人ラリッサ)、カイオ・ホロヴィッツ(マルコの息子セザル)、他

*「El amor menos pensado」の紹介記事は、コチラ⇒2018年08月14日

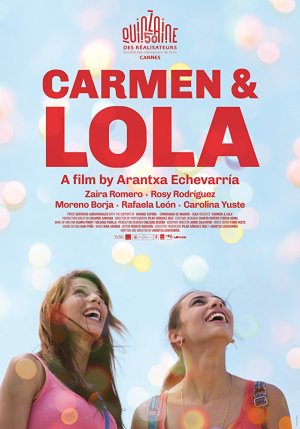

『I Hate New York』&『サビ』他:ラテンビートあれやこれや⑥ ― 2018年11月09日 15:18

★11月4日に見たグスタボ・サンチェスのドキュメンタリー『I Hate New York』、アランチャ・エチェバリアのデビュー作『カルメン&ロラ』、アリ・ムリチバの『サビ』、3作ともに考えさせられる作品でした。『I Hate New York』と『カルメン&ロラ』には監督のQ&Aがありました。真摯な人柄が分かるサンチェス監督、見るたびにふくよかになっていく元気印のエチェバリア監督、アレックス・デ・ラ・イグレシアのようにならないことを切に願います。バジャドリード映画祭2018で新設なった「ドゥニア・アヤソ賞」受賞の記事をアップしたばかりです。先輩女性監督の名を冠した賞の名誉ある受賞者になりました。前回に続いて見た順に感想をメモランダムに。

10年前1台のカメラで撮りはじめた『I Hate New York』

(Q&A終了後のフォトコール、サンチェス監督とアルベルト・カレロ氏、LBサイトから拝借)

A: 昨日に続いて第2回目の上映となったグスタボ・サンチェスの『I Hate New York』は、9.11後に訪れたNYを見たことが原点にあるようでした。その後2007年に再訪、はっきりした構想もプロデューサーも決まっていなかったが、9.11後のNY市民の日常を1台のカメラで自由に回し続けていた。

B: パブリックの資金援助は貰っていない、エグゼクティブ・プロデューサーとしてエンディング・クレジットにあったJ.A.バヨナとカルロス・バヨナ兄弟の参画は、最初からあったわけではないと語っていた。

(サンチェス監督とJ.A.バヨナ、マラガ映画祭2018のプレス会見)

A: 制作会社「Colosé Producciones」のサンドラ・エルミダとJ.A.バヨナは、以前から共同で製作しているから、そういう繋がりで参画したのではないか。サウンドトラックなどを手掛けているカルロス・バヨナは、本作で製作者デビューを果たしたようです。

*『I Hate New York』の紹介記事は、コチラ⇒2018年09月05日

* J.A.バヨナのキャリア&フィルモグラフィー記事は、コチラ⇒2018年03月24日

B: 80人ほどの証言者のうちアンダーグラウンドのLGBTQのアーティスト4人に絞り込み完成させた。その4人とは、ドラッグクイーンのアマンダ・ルポール、キューバから夢を抱いて亡命してきたソフィア・ラマル、元パンクバンドの歌手クロエ・ズビロ、クロエのパートナーで前衛アーティストのT・デ・ロング、彼の出生時の性は女性です。

(アマンダとソフィア)

A: 見る前はアマンダを中心にしたドキュメンタリーだと思っていましたが、HIV偏見と闘い、常に死と隣り合わせで生きているクロエ、彼女を心から愛しているT・デ・ロングの印象が強かった。コネチカット出身のクロエは、1982年にNYに移住、その死まで暮らしていた。この二人に絞ったほうがよかったと思ったくらいです。

(元パンクバンドの歌手のクロエ・ズビロ)

B: 監督は同じスペイン語話者であるソフィアに惹かれていたようですが、掘り下げが足りない印象を受けた。1回目のQ&Aで会場から10年で区切りをつけた理由を質問されて、「クロエの死だ」と答えていたようです。

A: 見ていてそう感じました。強い愛が介在していた死は重たい、たまたまそれが10年目だった。フィルム編集は監督ではなかったが、惜しい。続けてT・デ・ロングのその後を追ってほしい。NYという都会は、ウディ・アレンに限らず多くのシネアストを刺激し続けている。誰もが夢を見るNYだけれど、その背後に潜む理不尽な現実を10年間も追い続けたドキュメンタリーはそんなに多くない。

B: タイトルについての質問が当然出ました。「I Love New York」に対抗してアイロニーを込めている。「大都会NYから得られるものを人々は本当に望んでいるのか」という疑問も込めて「Hate」にした。表舞台でなく裏舞台で暮らしている人たちへの共感をこめている印象でした。

A: 「Love」だったら、もっと皮肉だ。

B: コメンテーターのカトリナ・デル・マルのLGBTQ分析が面白かった。

A: NY在住の写真家、ビデオアーティスト、ライター、短編映画を数作撮っているドキュメンタリー監督、海外の大学にも招聘されて講義をしている。短編ドキュメンタリー「Hell on Wheels Gang Girls Forever」(12)が代表作。音楽好きの方はご存知でしょう。彼女をコメンテーターとして登場させたことが成功の一つでした。

B: マラガ映画祭、サンセバスチャン映画祭上映のお蔭か、J.A.バヨナのネームバリューのお蔭か、スペイン本国でも公開になり(11月9日)、映画祭用映画で終わらなかったことを証明した。これから「梅田ブルク7」でも上映されます、と宣伝しておきます。

(サンセバスチャン映画祭宣伝用のポスター)

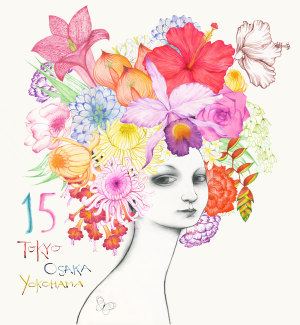

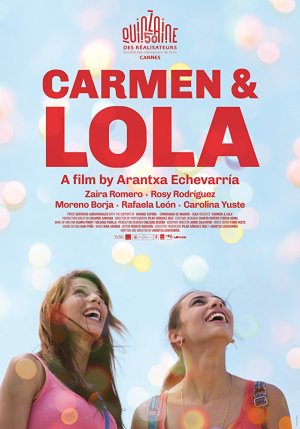

閉ざされたロマ社会の禁じられた愛を描く『カルメン&ロラ』

(Q&A終了後のフォトコール、エチェバリア監督、スペイン大使、カレロ氏、同上)

A: Q&Aは2日前に着任したばかりという駐日スペイン大使の飛入りもあって盛り上がりました。日西国交150周年だそうで、これまたびっくりしました。カンヌ映画祭と併催の「監督週間」正式出品以来、快進撃を続けている『カルメン&ロラ』をスクリーンで見ることができたことは考え深い。

B: 本作の字幕翻訳者の方も会場におられて、司会者からコメントを要請されていましたが。

A: ロマ社会の実情は翻訳者もご存じなかったそうで、個人的にはこれまた考え深いことでした。本作の製作意図、ストーリーやアランチャ・エチェバリア監督の紹介はダブらせたくないので省きますが、伏線が巧みに張られておりラストシーンはその通りになりました。上述したように10月27日に閉幕したバジャドリード映画祭でドゥニア・アヤソ賞を受賞しました。

*『カルメン&ロラ』の紹介記事は、コチラ⇒2018年05月13日

* ドゥニア・アヤソ賞受賞の記事は、コチラ⇒2018年11月02日

B: 東京4日目という監督は疲れもみせず元気いっぱいの登壇でした。司会者の監督紹介の後、本作のアイデアを訊かれて「初恋」がもとになっており、2009年にロマ女性の同性婚の記事を新聞で読み、タブー視されているテーマを絡ませようと考えた、と応えていました。

A: カンヌの紹介記事に書いた通りです。映画に描かれた内容に誇張はないときっぱり、マドリードのような大都会でも周辺は別で、特にロマ社会は家父長的な考えが強い。カルメンの父親も、ロラの父親も、さらには息子世代もマッチョがまかり通っている。

(素顔の主役二人とアランチャ・エチェバリア監督)

B: スペインでは、同性婚が法的に認められていますが、マドリードやバルセロナのような都会はいざ知らず、地方の現実はまだまだ、理解は得られていないのではないか。

A: ロマ社会のタブーを炙り出すことですが、二人の若い女性、カルメンとロラが困難に直面することで強くなり、視野が広がること、人は変わることができるのだ、というのが真のテーマでしょう。

B: マックス・オフュルスの『歴史は女で作られる』(55)ではありませんが、女は自由を求めている、変革は女性の手で、というわけです。応募に1000人もの人が押し寄せたというのも変化の表れだと思いませんか。

A: 微妙に変化していくロラの母親役ラファエラ・レオンも、変われない父親役のモレノ・ボルハも素人、唯一のプロがパキ役のカロリナ・ジュステでした。モレノ・ボルハは初出演とは思えない上手さでしたが、果たしてトゥールーズ・スペイン映画祭で男優賞を受賞、他に観客賞、ヴィオレト・ドール(ゴールデン・スミレ賞)を受賞した。

B: 監督からロラ役のサイラ・モラレスは、作中でカルメン役のロジー・ロドリゲスが選ぼうとした職業「美容師になろうと考えていたが、今は次回作も決まって女優を目指している」と監督。

A: 何がきっかけで人生が変わるか分かりませんが、ペルー映画『悲しみのミルク』(09)のヒロイン、マガリ・ソリエルも教会前で露店の売り子をしていたとき、クラウディア・リョサ監督に見いだされ、女優の道を歩くようになった。

(海を見たことがないカルメンとマラガの海を知っているロラが辿りついた海辺のラストシーン)

B: より厳しい現実が二人を待っているのだが、自分で決めた自由は素晴らしい。

ネットに潜む危険と不在がもたらす孤独についての『サビ』

A: 3本目はブラジル映画、アリ・ムリチバの『サビ』、ポルトガル語ということで簡単にしか内容紹介ができませんでしたが、若者の遊び半分が重大な悲劇をもたらすというサスペンスドラマ。

B: 第1部がSNSに熱中する16歳の女子高校生タチ、第2部がタチの同級生ヘネとその家族、二人が通う高校の教師でもある父親、弟と妹、3人を捨て新しい夫との間に身ごもっている元母親の話。

(ネットに流出した個人情報に愕然とするタチ役のティファニー・ドプケ)

A: 家族を捨てるのが夫ではなく妻という設定が時代の流れを感じさせる。ネタバレさせずに語るのは難しいが、衝撃的なシーンがあるとだけ言っておきます。タチの家族はスクリーンに現れず、当然存在すべきものが不在しているという不気味さがある。

B: 反対にヘネの家族は全員登場するのだが、関係はばらばらであたかも家族ではないような希薄さがある。特に中流家庭の子供が通う高校教師である父親の被害者面をしたずる賢さが、映画の進行につれて母親の出奔をもたらしたと分かってくる。

(タチとヘネ役のジョヴァンニ・デ・ロレンツィ)

A: 自分に無関心な夫を捨てるのはいいとして、まだ母親を必要とする3人の子供をおいて新しい恋人のもとに走るというのが一般的にあるのか分かりませんが、少なくとも二人の息子は母親を許さない。

B: ヘネの弟は母親を小母さんと呼んで無視していた。

A: 学校でのイジメがテーマではないのですが、それぞれ自己中心的で自分の殻に閉じこもっていることで、以前見たミシェル・フランコの『父の秘密』(12)を連想しながら鑑賞しました。

B: あのメキシコ映画もイジメではなく突然の不在がテーマでした。

A: タチを演じたティファニー・ドプケと『父の秘密』のアレハンドラ役のテッサ・イアが似ていたせいかもしれません。なかなか興味深い映画でしたが、邦題『サビ』は若干分かりにくいのではないでしょうか。原題は「Ferrugem」で直訳すると「鉄錆」という意味ですが、無教養、怠惰、活力の減退などマイナス・イメージの単語です。

(アリ・ムリチバ監督、ティファニー・ドプケと友人ラケル役のクラリッサ・キスチ)

B: 大阪梅田会場は上映されませんが、横浜ブルク13で上映されます。本日からアナ・カッツの『夢のフロリアノポリス』で後半が始まります。

*『サビ』の簡単紹介記事は、コチラ⇒2018年09月24日

『アブラカダブラ』&『相続人』*ラテンビート2018あれやこれや⑤ ― 2018年11月07日 14:14

★東京会場のラテンビート前半が終了、前半はスペイン語映画パブロ・ベルヘルの『アブラカダブラ』、マルセロ・マルティネシの『相続人』、グスタボ・サンチェスの『I Hate New York』、アランチャ・エチェバリアの『カルメン&ロラ』の4本、ブラジル映画アリ・ムリチバの『サビ』を楽しみました。管理人初日(11月3日)となった『アブラカダブラ』と『相続人』、前者にはベルヘル監督のQ&Aがありました。『アブラカダブラ』については、2016年5月のクランクインから何回かに分けて記事にしましたので、見る前から既に見たような気分でしたが、まさか高額出演料の名優チンパンジー嬢が出てくるとは露ほども存じませんでした(笑)。前2作についてQ&Aを交えてお喋りしたい。(Q&Aは11月3日のもの)

*『アブラカダブラ』の紹介記事は、コチラ⇒2016年05月29日/2017年07月05日

*『相続人』の紹介記事は、コチラ⇒2018年02月16日/02月27日

スタイルは変わってもエッセンスは同じの『アブラカダブラ』

A: Q&Aの内容紹介はラテンビート公式サイトでも分かるようにフランクな雰囲気でした。アイデアとしては30年前に見たディスコの催眠術ショーがあり、それを絡ませた映画を構想していたと語ったベルヘル監督。

B: でも2002年のデビュー作『トレモリノス73』、第2作目の『ブランカニエベス』(12)にも採用されなかった。とにかく凝り性で完璧主義者だからエンジンがかかるのに時間を要する。

A: 第1作から10年もかかった『ブランカニエベス』は、モノクロ無声映画ということでどこの製作会社にも相手にされなかった。結果的には金のなる木だったわけですが、こういう話は映画に限らずよく聞きます。3作目はその半分の5年ですから早かった(笑)。紹介記事にも書いたことですが「ロシア人形のマトリューシュカのように、ホラーのなかにファンタジー、ファンタジーのなかにコメディ、コメディのなかにドラマと、入れ子のようになっている映画が好き」なようで、これは全3作の共通項、スタイルは変わってもエッセンスは同じということです。

B: Q&Aでも同じことを話されていたが、ホラー色が3作の中では際立っていた。

A: ウディ・アレンの『スコルピオンの恋まじない』のような映画がお好きなんだそうです。

B: マリベル・ベルドゥ、アントニオ・デ・ラ・トーレ、ホセ・モタのような高額俳優を揃えられたのも『ブランカニエベス』の成功のお蔭、でも名優チンパンジーが一番高額だったとか。

A: 特に演技するチンパンジーは希少価値、うますぎてデ・ラ・トーレを食ってしまった。子供と動物には勝てないとよく言われますが、本当です。アカデミー外国語映画賞受賞作品『アーティスト』のワンちゃんもそうでした。

B: スリル満点だったクレーン・シーンの撮影法について、会場から質問が出ました。ベルヘル映画でついぞ感じたことのないドキドキでしたが、あれもお金がかかった。

A: 当然模型も必要ですからね。先ず工事現場探しに苦労した。製作資金はIMDbによると520万ユーロとあるから、スペイン映画としては多い。『ブランカニエベス』は日本でも公開され、興行収入は製作資金を上回りましたが、本作はどうでしょうか、プロモーション活動も兼ねて来日したようです。

B: 舞台はマドリード南部、多く労働者階級が住むカラバンチェルということでした。

A: マドリードでも一番人口密度の高い、移民が25パーセントという地区で、アレックス・デ・ラ・イグレシアの『ビースト獣の日』、アルモドバルの『ペピ、ルシ、ボンと他のフツーの女たち』『グローリアの憂鬱』、アメナバルの『オープン・ユア・アイズ』、フェルナンド・レオンの「Barrio」、文学ではエルビラ・リンドの『めがねっこマノリート』など、多くの監督を刺激する魅力に富んだバリオでもある。

不思議な魅力を振りまくホセ・モタ、相変わらずの怪演ぶりジョセップ・マリア・ポウ

B: 催眠術に凝っているカルメンの従兄ペペ役ホセ・モタ、奇抜な衣装に身を包み、結婚式の披露宴で催眠術ショーをして笑わせる。

A: デ・ラ・イグレシアの『刺さった男』の主役を演じて既にお馴染みです。ここでは怪しげな魅力を発揮してベテランの貫禄を示しました。

(レアル・マドリード狂のカルロスに懲らしめの催眠術をかけるぺぺ)

B: 主演の3人以外の出演者、夫婦の一人娘トニィ役のプリスシリャ・デルガド(プエルトリコのサンフアン2002)は、アルモドバルの『ジュリエッタ』(16)で母のもとから失踪する娘アンティアを演じていた女優ですね。

A: 子役としてTVシリーズでデビュー、シグフリド・モンレオンが20世紀の最も重要な詩人の一人、ハイメ・ジル・デ・ビエドマの人生を描いた「El cónsul de Sodoma」(09)などにも出演している。ゴヤ賞にもノミネートされた作品ですが、論争を巻き起こした曰く付きの映画です。

B: 本作では付けぼくろで登場、実年齢に近い十代の娘役、ベテランのベルドゥやデ・ラ・トーレとわたり合っていたが、女優としての勝負は始まったばかりです。

(結婚式に遅刻してきた親子3人、トニィ、カルメン、カルロス)

A: キム・グティエレスの立ち位置がシークレットでしたが、まだ東京会場が終わったばかりですからバラせませんね。会場に足を運んでもらうしかありません。

B: 80年代のレトロな衣装が結構似合っていて、気の毒というか可笑しいというか。ダニエル・モンソンの『プリズン211』の看守役や、ハビエル・ルイス・カルデラの『SPY TIME スパイタイム』のかっこいいキムを期待しないことです。

A: ペペの師匠役ドクター・フメッティを真面目くさって演じたジョセップ・マリア・ポウの怪演ぶりも相変わらずです。アメナバルの『海を飛ぶ夢』で主人公の尊厳死を思いとどまらせようと奮闘する車椅子の神父を演じた超ベテランです。

(ドクター・フメッティのジョセップ・マリア・ポウ)

B: そのほか、夫婦交換で夫婦関係のマンネリ解消を目論むハビビとエスペランサ・フリペのカップル、カルロス同様レアル狂の司祭役ナチョ・マラコなど枚挙に暇がないほどベテランが駆けつけました。

(左から、ハビビ、ベルドゥ、モタ、エスペランサ・フリペ)

A: 深層にはスペイン社会のひずみを嘆くトーンもありますが、肩肘はらずに楽しむことです。最後に会場からラストシーンについてのお決まりの質問「カルメンはこれから何処に向かうのか」と。曖昧な結末に後ろ髪を引かれる方は必ずいるものです。「お好きに考えてください」と監督。雨のシーンでしたから「雨降って地固まる」でも、「バイバイ」でもお好きなように想像&創造してください。『相続人』のラストにも繋がります。

パラグアイ上流階級の中年女性の性と自立を描いた『相続人』

B: 男性がこれほど出てこない映画も珍しい。そのうえ監督は男性なのでした。オール女優映画、男性は背後にちらちら見え隠れするだけでスクリーンにはぼんやりとしか現れない。

A: しかし男社会の臭いがただよっている。これにはマルセロ・マルティネシ監督の強い意図が感じられた。ベルリン映画祭以来の期待が大きすぎたのか、全体的にテンポが若干まだるっこい印象でした。しかしこれも意図したことなのか、ゆっくりと主役チェラ(アナ・ブルン)の成長ぶりに寄り添っていく。

(自由をもとめて自己解放に踏みだしたチェラ)

B: 60代になってもお嬢さんをしていられるのが上流階級の女性なんでしょう。雑事をてきぱき処理していた外交的なチキータ(マルガリータ・イルン)が詐欺罪で収監され自立を強いられる。

A: 二人の親密な関係は資産の売却法などで既にこじれ始めている、という設定でした。何かきっかけがあれば別れがあってもおかしくない。今まで車の運転をしていたチキータがいなくなることで、チェラに大きな変化が起こる。

(常に主導権を握ろうとするチキータ)

B: 偶然にしろ無免許で白タク始めるなんて、お嬢さんでなければできない芸当です。事故るのではないかとハラハラさせられる。この自家用車がキイポイントになるのでした。

A: 若いアンジー(アナ・イヴァノヴァ)の出現で、チキータとの距離がどんどん離れていく。それはチェラの表情や服装に徐々に変化をもたらしていく。亀裂を想像できないチキータは刑務所の中でも早い出所の画策を怠らないが、その解決法が決定的な結末を呼ぶことになる。

(親密さを深めていくチェラとアンジー)

「アナの衣を纏って生きているパトリシアがチェラ」

B: しかし前の夫を捨て、早くも次の恋人を見つけたアンジーが求めていたものと、チェラが求めていたものにはズレがある。年上のチェラに対して見せるアンジーの戯れに不純を感じる。

A: 優位に立った女性の残酷さです。チェラの自慰行為に驚かされた観客もいたのではないか。「私はパトリシア・アベンテ、こんな演技は自分にはできない。しかしできる人を知っている。それはアナ・ブルン、彼女は理想です」と答えた。実名パトリシア・アベンテを使わず、アナ・ブルンという芸名にした大きな理由の一つだそうです。

B: 女優と弁護士を兼業してるとか。

A: 「内面では少し反抗的なのがアナ・ブルン、形式を重んじ勤勉で従順で更に勉強家なのがパトリシア、アナの衣を纏って生きているパトリシアがチェラ」と本人は分析している。

B: 女性はあたかも家具のように家の中に幽閉されているが、女性がひとりぼっちで家具のように暮らしたいとでも思っているのか、という問いかけですね。

A: 女だって年寄りだって「愛や自由は求めているのだ」というのが答えです。「最後のシーンは美しい」とブルンは語っている。

(一つの体にアナ・ブルンとパトリシア・アベンテの二人が住んでいる)

B: 本作はベルリン映画祭で2個の銀熊賞を受賞しました。監督の「アルフレッド・バウアー賞」とアナ・ブルンの女優賞です。

A: 他に監督が国際映画批評家連盟賞FIPRESCIとLGBIをテーマにした作品に与えられるテディー賞までもらいました。受賞結果にも書いた通り貰いすぎの感無きにしも非ずです。

B: ベルリナーレ以外の受賞歴は以下の付録で。

A: パラグアイはラテン諸国のなかでも特に映画後進国、映画アカデミーが設立されたのも2013年10月とつい5年前のことでした。パラグアイの若者の生態を描いた話題作「7 cajas」(13)の監督タナ・シェンボリを中心にした女性シネアストたちの尽力のお蔭です。自国に映画アカデミーがないと米アカデミー賞に参加できない。それで今回『相続人』をアカデミー賞外国語映画賞パラグアイ代表作品として送ることができたのでした。長くなりましたので『カルメン&ロラ』以下は次回にします。

(銀の小熊を手にしたマルセロ・マルティネシとアナ・ブルン)

*付録・主な受賞歴*(順不同・すべて2018年)

〇アテネ映画祭:作品賞

〇カルタヘナ映画祭:国際映画批評家連盟賞FIPRESCI・監督賞

〇グラマド映画祭:作品賞・脚本賞・観客賞、女優賞(アナ・ブルン&マルガリータ・イルン)

〇サンセバスチャン映画祭:セバスチャン賞

〇サンティアゴ映画祭:監督賞

〇リマ・ラテンアメリカ映画祭:女優賞(アナ・ブルン)

〇シドニー映画祭:作品賞

〇ビニャ・デル・マル映画祭:作品賞

〇トランスヴァニア映画祭:作品賞

〇ベルリン映画祭:省略

(ノミネーションは多数に付き割愛)

ドキュメンタリー『激情の時』*ラテンビート2018 ④ ― 2018年10月12日 10:49

アーカイブ映像で綴った激動の1960年代―パリ、中国、プラハ、リオ

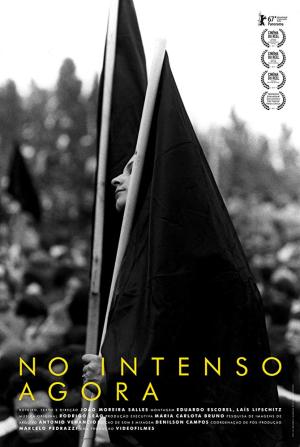

★邦題『激情の時』は、山形国際ドキュメンタリー映画祭2017で上映されたときに付けられたもの、審査員特別賞を受賞した。ジョアン・モレイラ・サレス監督はドキュメンタリー映像作家として国際的に認知されている(現在のところフィクションは撮っていない)。『激情の時』は2007年の「Santiago」以来、5年の歳月を掛けて10年ぶりに完成させたもの。1966年文化大革命初期の中国、1968年ソビエト連邦のプラハ侵攻、パリ1968年五月革命(フランスの五月危機)、軍事独裁時代(1964~85)のリオデジャネイロなどのアーカイブ映像で綴ったドキュメンタリー。

『激情の時』(原題「No Intenso Agora」、英題「In the Intense Now」)

製作:Videofilmes Producoes Artististicas Ltda.

監督・脚本:ジョアン・モレイラ・サレス

編集:エドゥアルド・エスコレル、Lais Lifschitz

音楽:ホドリゴ・レアンRodrigo Leao

データ:製作国ブラジル、言語ポルトガル語、2017年、127分、ドキュメンタリー、現代史、モノクロ&カラー、公開ブラジル2017年11月、他2018年に米国、ポーランド、コロンビアなどで公開

映画祭・受賞歴:シネマ・ドゥ・リール2017オリジナル音楽賞(ホドリゴ・レアン)、サンティアゴ映画祭SANFICスペシャル・メンション、山形国際ドキュメンタリー映画祭2017審査員特別賞、サンパウロ美術評論家協会2018APCA賞、以上受賞。ベルリン映画祭2017、ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭BAFICI、パリ・ブラジル映画祭、エルサレム、サンセバスチャン(サバルテギ-タバカレラ部門)、サンティアゴ、リマ、シカゴ、ウィーン、アムステルダム・ドキュメンタリー、各映画祭に出品。シネマ・ブラジル大賞2018(ドキュメンタリー、編集)、イベロアメリカ・フェニックス賞2017(作品・音楽)にノミネートされた。

(来日した監督と司会の荒井幸博、山形国際ドキュメンタリー映画祭2017)

解説:ブラジル軍事独裁時代のリオデジャネイロ、文化大革命初期の中国、フランス五月危機のパリ、ソビエト連邦のチェコスロバキアのプラハ侵攻、激動の1966年から1968年を切りとったアーカイブ映像と、中国を訪れた監督の母親が撮ったアマチュアのフッテージで構成されている。1968年という年は世界的規模で一般大衆、特に若者が社会に不服従を申し立てをした年だった。旧態依然の父権性、白人男性優位、階級区分、兵役拒否など、特にフランスの五月危機は60年代後半の若者の怒りに点火して、その後の社会意識に変化をもたらした。監督独自の視点で纏められている。手持ちの16ミリ、スーパー 8mm フィルムなどで撮られている。まだ iPhone や SNS がなかった時代の記録。 (文責:管理人)

(文化大革命初期の中国、1966年)

(当時の中国を訪問した監督の母親のグループのフッテージ)

(ソビエト連邦のチェコスロバキアのプラハ侵攻、1968年)

(フランスの名門大学ソルボンヌの学生、パリ五月革命、1968年)

(石畳を粉砕した投石で警察の催涙弾や放水に対抗したフランスの学生たち)

(軍事独裁時代のリオデジャネイロ、1968年3月)

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★ジョアン・モレイラ・サレスJoan Moreira Salles、1962年リオデジャネイロ生れ、監督、製作者、脚本家、編集者。ブラジルのセレブの出身。リオデジャネイロ・カトリック大学で経済学を専攻、ニュージャージー州のプリンストン大学卒。『セントラル・ステ-ション』(98)、『ビハインド・ザ・サン』(01)、『モーターサイクル・ダイアリーズ』(04)のウォルター・サレス監督は実兄、ブランカ・ビアナ・サレスは夫人。

(モレイラ・サレス監督とブランカ・ビアナ・サレス夫人)

1987年「China, o Imperio do Centro」(104分、デビュー作)

1990年「Blues」(アフリカンアメリカ人の音楽)

1999年「Noíicias de una Guerra Particular」

(スペイン合作、57分、カティア・ルンドとの共同監督)

マラガ映画祭2001スペシャル・メンション

2003年「Nelson Freire」(102分、ピアニスト、ネルソン・フレイレのビオピック)

ACIE賞ブラジル04、シネマ・ブラジル大賞04、サンパウロ美術評論家協会賞04受賞

2004年「Entreatos」(117分)

2002年大統領選挙の候補者ルーラ・ダ・シルヴァに同行して撮った政治キャンペーン

ACIE賞ブラジル05、ハバナ映画祭05サンゴ賞2席、サンパウロ美術評論家協会賞05受賞

2007年「Santiago」(80分、モノクロ)

サレス家で30年間に亘って働いた執事サンティアゴについてのドキュメンタリー

シネマ・ドゥ・リール賞2007、リマ・ラテンアメリカ映画祭07第1席、

マイアミ映画祭08審査員大賞受賞

2017年「No Intenso Agora」省略

(マルタ・アルゲリッチと連弾するネルソン・フレイレ、

訪日回数も多く2017年、2018年連続で「すみだトリフォニーホール」でリサイタルを開催)

(ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァをあしらった「Entreatos」)

(執事サンティアゴをあしらった「Santiago」)

アニメーション『アナザー・デイ・オブ・ライフ』*ラテンビート2018 ③ ― 2018年10月08日 16:42

カンヌ映画祭からサンセバスチャン映画祭へ、アニメファンを魅了した!

★ポーランドの作家リシャルト・カプシチンスキによるノンフィクション「Another Day of Life」の映画化。原作はポーランド語だが映画は1976年に刊行された英訳本によっている。時代背景は、冷戦時代の米ソ代理戦争の典型と言われるアンゴラ内戦、首都ルアンダに赴いて3ヵ月間取材したときの記録。内戦は1975年3月勃発、2002年までつづいた紛争だが、本作は内戦初期に限られている。脆弱だったアンゴラ解放人民運動MPLAの分析、1976年までのアンゴラの簡単な外史で構成されている。当時アンゴラは、ソ連・キューバ主導のMPLA 、米国・南ア・ザイール・中国主導のアンゴラ民族解放戦線FNLA、アンゴラ全面独立民族同盟ウニタUNITAの三つ巴の闘争が続いていた。しかしアンゴラは1975年3月、宗主国ポルトガルとの休戦協定に調印した。現実はソ連主導のMPLAと米国主導のFNLAの対立により混迷を深めていたが、形式的には一応独立を果たした。

(サンセバスチャン映画祭用のポスター)

★原作者のリシャルト・カプシチンスキ(1932~2007)は、当時ポーランド領だったミンスク出身のジャーナリスト、報道記者、作家。現在のミンスク市はベラルーシ共和国の都市。家族は1945年ポーランドに移住、ワルシャワ大学で歴史学を学んだ。「ジャーナリズムの巨人」または「20世紀の最も偉大な報道記者」とも称されるが、当然毀誉褒貶は避けられないようです。ノーベル文学賞の候補に数回選ばれており、翻訳書も多数あるが、「Another Day of Life」は未訳のようです。関連翻訳書としては、40年に亘ってアフリカ諸国を取材して綴ったルポルタージュ「Heban」(2001)が、『黒檀』の邦題で刊行されている(著作目録・年譜付き)。

(リシャルト・カプシチンスキ)

『アナザー・デイ・オブ・ライフ』(原題「Another Day of Life」)アニメーション+実写

製作:Kanaki Films(西)/ Platige Image(ポーランド)/ Puppetworks Animation(ハンガリー)/

Walking The Dog(ベルギー)/ Umedia(ベルギー)/ Animationsfabrik(独)、他

監督:ラウル・デ・ラ・フエンテ&ダミアン・ネノウ

脚本:ラウル・デ・ラ・フエンテ、アマイア・レミレス、ニール・ジョンソン、他

原作:リシャルト・カプシチンスキ著「Another Day of Life」

撮影:ゴルカ・ゴメス・アンドリュー、ラウル・デ・ラ・フエンテ

編集:ラウル・デ・ラ・フエンテ

音楽:ミケル・サラス

製作者:アマイア・レミレス(西)、Jaroslaw Sawko(ポーランド)、Ole Wendorff Ostergaad、他

データ:製作国スペイン・ポーランド・ハンガリー・ベルギー・ドイツ、言語ポーランド語・英語・ポルトガル語・スペイン語、2018年、アニメーション+実写、86分、3D-CG、ビオピック、内戦。撮影地アンゴラ・キューバ・ポルトガル。公開ポーランド2018年11月2日、ポルトガル11月8日、フランス2019年1月23日

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2018コンペティション外出品ワールドプレミア、アヌシー・アニメーション映画祭、ビオグラフィルム・フェスティバル(伊)観客賞受賞、ポーランド映画祭「他の視点」出品、サンセバスチャン映画祭「ペルラス」部門、観客賞受賞、副賞として50.000ユーロが授与された。

出演:ミロスワフ・ハニシェフスキ(リシャルト・カプシチンスキ)、Vergil J. Smith(ケイロツQueiroz/ルイス・アルベルト/ネルソン)、Tomasz Zietek(ファルスコ少佐Farrusco)、オルガ・Boladz(カルロタ)ほか(以上実写部分)。ケリー・シェール(リシャルト・カプシチンスキ)、ダニエル・フリン(ケイロツ)、Youssef Kerkour(ファルスコ)、リリー・フリン(カルロタ)ほか(以上アニメーション部分のボイス)

ストーリー:ポーランドの報道記者カプシチンスキは、冷戦時代の1975年、危険なミッションを受けてアフリカの戦場アンゴラへ出発する。カリスマ的な女性ゲリラのカルロタと知り合うが、混沌とした内部への旅は理想主義者のジャーナリストを永遠に作家に変えてしまう。映画はカプシチンスキの体験に基づいており、私たちは40年前の恐怖に向き合うことになるだろう。主人公はジャーナリスト自身というより革命家カルロタのようで、彼女を女性が公正に評価され、新しい社会の中核的な存在であることの象徴として描いている。アニメ部分80パーセント、残りが実写部分だが、二つの境界はぼやけていく。 (文責:管理人)

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★ラウル・デ・ラ・フエンテ Raul de la Fuente、監督、脚本家、編集者、製作者。ナバラ大学オーディオビジュアル・コミュニケーション科卒業。1996年よりTV番組やドキュメンタリーを手掛ける。2006年長編ドキュメンタリー「Nomadak Tx」(パブロ・イラブル他との共同監督、89分)がサンセバスチャン映画祭SSIFF2006に出品される。2013年短編ドキュメンタリー「Minerita」(28分、ボリビアとの合作)が同じくSSIFFのシネミラ部門の短編映画Kimuakに出品、翌年のゴヤ賞短編ドキュメンタリー賞を受賞する。ボリビアのポトシ鉱山で働く女性労働者たちに寄り添い、自らも坑内に入って撮影、暴力、セクハラ、希望を語らせて胸を打つ。ポーランドのクラクフ映画祭2014ゴールデン・ドラゴン賞のスペシャル・メンション、サンディエゴ・ラテン映画祭コラソン賞を受賞している。

(中央の二人が製作者アマイア・レミレスと監督、ゴヤ賞2014授賞式にて)

*2014年ドキュメンタリー「I am Haiti」(60分、ハイチとの合作、仏語)はSSIFF「シネミラ」部門のイリサルIrizar賞を受賞、2017年短編ドキュメンタリー「La fiebre del oro」(25分「Gold Fever」モザンビークとの合作)もSSIFFのKimuakに出品、以上でドキュメンタリー三部作になっている。3作とも脚本家で制作会社Kanaki Filmsの代表者アマイア・レミレスが手掛けている(2009年にデ・ラ・フエンテと設立、本部はサンセバスチャン)。二人は公私ともにパートナーであり、レミレスの視点が注目される。

(ラウル・デ・ラ・フエンテとアマイア・レミレス)

*最新作『アナザー・デイ・オブ・ライフ』は上記の通りカンヌ映画祭でワールド・プレミアした。製作の発端は10年ほど前に読んだ原作に二人が同時に感銘を受けたこと、本格始動は「7年前のアンゴラ取材旅行」とインタビューに応えている。最初の構想はアニメーションと実写のミックスではなかったが、シュールなシーンはアニメのほうが適切だったこと、また将来の可能性に賭けたかったことの2つを上げている。「カプシチンスキがポーランド人だったので、制作会社 Platige Imageにコンタクトを取り、最終的にダミアン・ネノウとのコラボが決定した」とレミレス。距離的に遠く離れていたので専らスカイプで連絡を取り合った。カプシチンスキの時代のテレックスとは様変わりしている。カプシチンスキについては「ジャーナリストというより、活動家だった」と監督。カンヌよりも緊張すると話していたサンセバスチャンで、見事「観客賞」を受賞した。

(デ・ラ・フエンテ、ダミアン・ネノウ、アマイア・レミレス、カンヌ映画祭フォトコール)

(観客賞受賞のデ・ラ・フエンテとレミレス、ネノウ監督は帰国、SSIFF2018ガラ)

★ダミアン・ネノウDamian Nenow、1983年ポーランドのクヤヴィ=ポモージェ県都ビドゴシュチ生れ、監督、脚本、編集、視覚効果、アニメーター。ポーランド第2の都市ウッチのウッチ映画学校卒、2005年 Platige Image Film Studioに入り、3Dによるアニメーションの制作、監督、編集を手掛ける。短編アニメーション「The Aim」でデビュー、ウッチの国際アニメーション映画祭で若い才能に贈られるオナラブル・メンションを受賞、2006年「The Great Escape」が多くの国際映画祭に出品される。2010年「Paths of Hate」(10分)がコルドバ国際アニメーション映画祭2011で審査員賞、アヌシー国際アニメーション映画祭2011スペシャル栄誉賞、サンディエゴ・インディペンデント映画祭審査員チョイス、札幌国際短編映画祭で『パス・オブ・ヘイト』の邦題で上映され、最優秀ノンダイアログ賞を受賞している。第84回アカデミー賞2011のプレセレクション10作にも選ばれている。

(アニメーション『パス・オブ・ヘイト』から)

★2011年「City of Ruins」(5分、ポーランド題「Miasto ruin」)は、ワルシャワ映画祭出品、2015年ホラー・アニメ「Fly for Your Life」(5分、米国)はインターネットで配信された。

(カンヌではしゃぐ、ダミアン・ネノウとラウル・デ・ラ・フエンテ)

(ラウル・デ・ラ・フエンテ、ダミアン・ネノウ、アマイア・レミレス、

ポーランド製作者Jaroslaw Sawko、サンセバスチャン映画祭2018)

上映作品14作が出揃いました*ラテンビート2018 ② ― 2018年10月06日 10:26

アニメーション+ドキュメンタリー『アナザー・デイ・オブ・ライフ』

★前回アナウンスされていた6作品だけアップしましたが、追加の8作が発表されました。一瞥しての感想は、例年に比べて元気なブラジル映画(合作を含めて5作)と公開が難しいドキュメンタリー(短編を含めて4作)の多さです。いつものラテンビートとは違った貌が見られるかもしれません。取りあえず上映邦題・原題・製作国・言語・監督などを列挙しておきます(紹介作品はゴチック体、順不同)。

1)『カルメン&ロラ』「Carmen y Lola」スペイン、スペイン語、アランチャ・エチェバリア

*作品紹介は、コチラ⇒2018年05月13日

6)『サビ』「Ferrugem」ブラジル、ポルトガル語、アリ・ムルチバ

*以下は追加作品*

7)『アワ・マン・イン・トーキョー ~ザ・バラッド・オブ・シン・ミヤタ』

「OUR MAN IN TOKYO (THE BALLAD OB SHIN MIYATA)」(短編ドキュメンタリー、18分)米国、

アキラ・ボック、『I Hate New York』と同時上映

8)『夏の鳥』「Pájaros de verano」コロンビア・メキシコ・仏・デンマーク、スペイン語、

クリスティナ・ガジェゴ&チロ・ゲーラ

*作品紹介は、コチラ⇒2018年05月18日

9)『ローマ法王フランシスコ』「Pope Francis: A Man of His Word」(ドキュメンタリー)

スイス・バチカン市国・伊・独・仏、伊語・西語・独語・英語、ヴィム・ヴェンダース

10)『アナザー・デイ・オブ・ライフ』「ANOTHER DAY OF LIFE」

ポーランド・西・独・ベ ルギー・ハンガリー、英語・ポルトガル語・ポーランド語・西語

ラウル・デ・ラ・フエンテ&ダミアン・ネノウ

*追記:作品紹介は、コチラ⇒2018年10月08日

11)『エルネスト』日本・キューバ、日本語、阪本順治

12)『ベンジーニョ』「Benzinho」ブラジル・ウルグアイ・独、ポルトガル語、

グスタボ・ピッツィ

*作品紹介は、コチラ⇒2018年04月30日

13)『ハード・ペイント』「Tinta burta」ブラジル、ポルトガル語、

フィリペ・マッツェンバシェル&マルシオ・ヘオロン

14)『激情の時』「No Intenso Agora」(ドキュメンタリー)ブラジル、ポルトガル語、

ジョアン・モレイラ・サレス

★第66回サンセバスチャン映画祭2018「ペルラス」部門に出品され、このほど「観客賞」(ドノスティア市)を受賞した『アナザー・デイ・オブ・ライフ』の作品紹介の予定。SSIFFではスペイン語題の「Un día más con vida」で上映されました。ほかにビオピック作品に特化したイタリアのBiografilmビオグラフィルム・フェスティバルでも観客賞を受賞しています(原作はリシャルト・カプシチンスキの同名の著作)。3D-CG使用したアニメと実写をミックスさせた映像が楽しめそうです。

第15回ラテンビート2018開催のニュース ① ― 2018年09月24日 16:36

東京会場は東京国際映画祭と日程が重なります

★なかなか発表にならなかったラテンビート映画祭の11月開催がアナウンスされました。例年より遅く開催されるようです。東京国際映画祭TIFF(10月29日~11月8日)と東京会場(バルト9)の前半は完全にかぶります。それはともかく上映予告作品は、目下は6作です。昨年の「夏、1993」(『悲しみに、こんにちは』)のようなドタキャンがあるかもしれませんが、スペイン語映画、ポルトガル語映画、うち5作は当ブログで既に内容紹介をしております。

東京会場バルト9 11月01日(木)~04日(日)/ 11月09日(木)~11日(日)

◎『アブラカダブラ/ABRACADABRA』スペイン、2017年、パブロ・ベルヘル

★『ブランカニエベス』から5年ぶりに撮ったコメディ、マリベル・ベルドゥ、アントニオ・デ・ラ・トーレ、ホセ・モタ、ホセ・マリア・ポウなど演技派ベテランを揃えている。

*紹介記事は、コチラ⇒2016年05月29日/2017年07月05日

◎「I Hate New York」スペイン、2018年、グスタボ・サンチェス

★マラガ映画祭2018、サンセバスチャン映画祭「メイド・イン・スペイン」上映、ニューヨークのアンダーグラウンドで暮らすトランスジェンダーのアーティスト4人を描いたドキュメンタリー。J.A.バヨナ兄弟がエグゼクティブプロデューサーを務めている。

*紹介記事は、コチラ⇒2018年09月05日

(マラガ映画祭に駆けつけてプロモーションするJ.A.バヨナ)

◎「相続人/Las herederas」(仮)パラグアイ、2018年、マルセロ・マルティネシ

★ベルリン映画祭2018アルフレッド・バウアー賞・国際映画批評家連盟賞・女優賞受賞作品、サンセバスチャン映画祭同「ホライズンズ・ラティノ」部門オープニング作品

*紹介記事は、コチラ⇒2018年2月16日/02月27日

(監督と主演のアナ・ブルン)

(監督と主演のアナ・ブルン)

◎「サビ/Ferrugem」ブラジル、ポルトガル語、2018年、 アリ・ムルチバ

★英題「Rust」、サンダンス映画祭2018ワールドプレミア、第40回グラマド映画祭作品・脚本・録音賞受賞、シアトル映画祭イベロアメリカ部門作品賞受賞、サンセバスチャン映画祭2018ホライズンズ・ラティノ部門正式出品作品

(主演のティファニー・ドプケとクラリッサ・キスチに挟まれた監督、「Ferrugem」のイベント)

◎『夢のフロリアノポリス』(アルゼンチン、ブラジル、仏)2018年、アナ・カッツ

*紹介記事は、コチラ⇒2018年09月21日

◎『カルメン&ロラ』(スペイン)2018年、アランチャ・エチェバリア

*紹介記事は、コチラ⇒2018年05月13日

最近のコメント