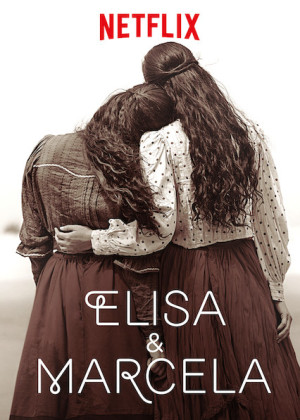

イサベル・コイシェの『エリサ&マルセラ』*Netflix 配信開始 ― 2019年06月12日 21:27

実話に着想を得たフィクション色が強い『エリサ&マルセラ』

★予告通り6月7日からイサベル・コイシェの「Elisa y Marcela」が『エリサ&マルセラ』の邦題で Netflix ストリーミング配信が始まりました。ベルリン映画祭2019に正式出品された折りに作品紹介&キャスト紹介、監督の製作意図と熱い思いを2回にわたってアップしております。記録に残る挙式日、出産日などに齟齬はありませんでしたが、伝記映画というより実話に着想を得たフィクションと考えたほうがよさそうです。脚本のベースになったナルシソ・デ・ガブリエルの「Elisa y Marcela, Más allá de los hombres」(2008刊)は、小説ではなく雌雄同体現象、女性同性愛、異性装者、フェミニズムなどを考察した学術書で、それをもとにコイシェ監督が脚本を執筆しました。身分証明書偽造をしてまで教会で挙式するというセンセーショナルな事案だったせいか、あるいは教会が保身のため誤謬を認めたくなかったのか、今日まで記録は破棄されずに残っていたのでした。

(本作を語るイサベル・コイシェ監督)

★最近の「エル・ムンド」電子版に、アルゼンチンに渡ったマルセラのその後を曾孫ノルマ・ガブリエルが語った記事が載りました。深入りしませんがマルセラの娘(映画ではアナとして登場する)つまり祖母の名前はマリア・エンリケタ・サンチェス、祖母はバスク系アルゼンチン人と結婚してたくさん子供を生んだそうです。その一人が母親のアウロラで、彼女から曾祖母たちの話を聞いていたと語っています。ただ伝聞を多く含む内容だから検証が必要と思われます。映画化を機に不明だったという詳細が明らかになってきて「事実は小説よりも奇なり」の様相を呈しています。

(曾祖母マルセラとエリサの結婚式の写真を手にノルマ・ガブリエル、ブエノスアイレス)

★Netflix 配信を機にIMDbのキャスト名にかなり追加がありました。またベルリン映画祭でアップした紹介記事と映画には差異がみられましたので、以下に訂正加筆したストーリーを再録します。

*「Elisa y Marcela」の紹介記事は、コチラ⇒2019年02月11日/02月15日

(ビエンナーレ2019での監督、主演者ナタリア・デ・モリーナとグレタ・フェルナンデス)

キャスト:ナタリア・デ・モリーナ(エリサ・サンチェス・ロリガ/マリオ)、グレタ・フェルナンデス(マルセラ・グラシア・イベアス)、サラ・カサスノバス(マルセラの娘アナ)、タマル・ノバス(マルセラの求婚者アンドレス)、マリア・プハルテ(マルセラの母親)、フランセスク・オレーリャ(マルセラの父親)、マノロ・ソロ(ポルトの刑務所長)、ケリー・ルア(刑務所長の妻フロール)、リュイス・オマール(ポルトの知事)、マヌエル・ロウレンソ(ドゥンブリア教区の主任司祭ビクトル・コルティエリャ)、ホルヘ・スケト(コウソ*の医師)、ロベルト・レアル(コウソ*の司祭)、マリアナ・カルバリャル(修道女の歴史教師)、ルイサ・メレラス(盲目の校長)、アンパロ・モレノ(ポルトの料理長)、エレナ・セイホ、ミロ・タボアダ、タニア・ラマタ、コバドンガ・ベルディニャス、マルタ・リベイロ、他ガリシアのエキストラ多数

*映画はコウソだが、IMDbは事実のドゥンブリアになっています。

ストーリー:1898年ア・コルーニャ、伯母が校長をしている女子修道院付設の学校でエリサとマルセラは運命の出会いをした。互いに惹かれあい、やがて一目を忍ぶ関係に陥っていった。噂を怖れたマルセラの両親は、冷却期間をおくようマルセラをマドリードの寄宿学校へ送り出した。3年後マルセラが帰郷してエリサと再会する。社会的な圧力にも屈せず二人は共に人生を歩もうと決心するが、口さがない巷の噂を封じるための計画を練らねばならなかった。それはエリサが一時的に村を離れ、最近溺死した英国生れの従兄弟マリオ・サンチェスに生まれ変わって戻ってくることでした。1901年6月8日、二人はドゥンブリア教区のサン・ホルヘ教会でビクトル・コルティエリャ主任司祭の司式で挙式した。教会によって公式に通知されたスペイン最初の同性婚であった。しかし「男なしの夫婦」という噂がたちまち広まり、二人はポルトガルに逃亡するも港湾都市ポルトで逮捕される。1902年1月6日、主の御公現の祝日にマルセラは父親を明かさないまま女の子を出産、釈放後二人はアルゼンチンを目指してスペインを後にする。 (文責:管理人)

最初に物語の語り手が明かされる――監督は社会不正と闘う勇敢な女性が好き

A: 本作のベースとなったナルシソ・デ・ガブリエルの著書とは、特に後半部分はかなり違っているという印象でした。Netflixでは小説の映画化とありましたが、上述したようにそうではありません。もっとも《エリサとマルセラ》の部分を独立させたガリシア語版が、商魂たくましく今年出版されましたが、映画『エリサ&マルセラ』は、エリサとマルセラの伝記ではないということです。

B: 釈放後赤ん坊を連れずにアルゼンチンに渡ったことは事実ですが、その後二人が辿った人生はよく分かっていない。

A: そこで監督は25年前に養女に出した娘アナのルーツ探しという手に出ました。サラ・カサスノバス扮する娘を冒頭に登場させ、「私は誰?」「どこから来たの?」「あの女性たちは誰?」という独白で観客を物語に誘い込んでいきました。これは伝記映画ではなく《実話に着想を得たフィクション》です。

B: 最初に物語の語り手が明かされるという手法は、2017年の前作『マイ・ブックショップ』とは正反対でした。

(娘役のサラ・カサスノバスと母役のグレタ・フェルナンデス、映画から)

A: コイシェ・フィーバーを起こした『あなたになら言える秘密のこと』も確か最後でした。グレタ・フェルナンデス演ずるマルセラの記憶を時系列に追っていくので観客は混乱しない。記憶の途切れを一つのエピソードとして暗転させ、次のエピソードにつなげていく。記憶は年月とともに曖昧に変化し、同時に美化もされるから、この手法は本作の場合とても都合がよかった。

B: 90パーセントがフラッシュバックとも言えます。モノクロの映像は全体的にみて素晴らしいのですが、フィナーレ部分の手綱を手にしたナタリア・デ・モリーナ扮するエリサは記憶に残る美しいシーンでした。男装したマリオはメイクアップにもう一工夫欲しかったけれど。

(アルゼンチンに馬に乗って海を渡ることが夢だったエリサ)

A: 冒頭部分はロングショットとクローズアップを交互に使い、登場人物を列車や荷馬車に乗せ、ゆっくりと1世紀前に観客を誘導していく。撮影を手掛けたジェニファー・コックスと1930年代の映画を見て参考にしたという。映画は1925年アルゼンチン南部のチュブト州から始まり、一気に1898年のア・コルーニャへと遡る。このスペイン北西部に位置するア・コルーニャは、ガリシア州でも現在の州都サンティアゴ・デ・コンポステラを含む重要な県名でもあり県都名でもあるが、映画では「ア・コルーニャ」と大雑把に網をかけていた。

B: 二人が挙式したのは1901年6月8日、ドゥンブリア教区のサン・ホルヘ教会ですが、字幕は「聖ジョージア教会」とあるだけでドゥンブリア教区と敢えて特定しなかった。

(サン・ホルヘ教会での結婚式のシーン、マルセラとエリサ=マリオ)

A: 地名を特定したのは二人が再会したコウソ Cousoという小さな山村だけでした。ア・コルーニャ県ではなく、ガリシアでもポルトガルに近接するオーレンセ県の山村アルデア・コウソ・ルラルのようです。現在は隠れた観光地になっていますが、こんな鄙びた山村では密告が当然予想されたはずですから、隠れ住むには最も危険な場所だったでしょう。

B: 自分たちのことを何も知らないアルゼンチンに渡る計画でしたから、船出するポルトガルに近いほうがよかった。結局、村人の密告から計画を早めて急遽港湾都市ポルトに逃亡する。

ポルトガル人は声高に自己主張するスペイン人が好きではない

A: 隣国同士は利害が相反することが多いからどこでも仲が悪い。スペインとポルトガルもその例に漏れない。実際の二人が逃亡先のポルトで逮捕されたのは1901年8月16日で結婚後約2ヵ月しか経っていない。13日後に釈放されているので、映画と事実は大分ズレているようです。

B: 映画では1901年12月にポルトで逮捕、マルセラは翌年1月6日に獄中で女の子を出産する。出産日付は事実に揃えている。

A: 釈放の理由は、映画のように高慢な「スペイン政府の引き渡し要求には応じたくない」であったかもしれない。ポルトガルはスペインに対して屈折した感情を抱いている。

B: ポルト県知事役のリュイス・オマールと刑務所長役のマノロ・ソロの掛け合いは、ユーモアに富んだ危なげのない笑みのこぼれるシーンだった。両国は犬猿の仲というほどではないが、ポルトガル人は声高に自己主張するスペイン人が好きではない。

女性の置かれていた低い地位――早く男を見つけて嫁に行け!

A: エリサの伯母(叔母)が校長をしている修道院付設の学校で二人は知り合う。エリサは「私は3年生でここで仕事もしているの、おばが校長をしているから」と自己紹介するが、字幕は前部分が抜け落ちていた。それでエリサの立ち位置がはっきりしなかった。

B: 二人が同級生ではなくエリサが年長者であることが、後半意味をもってくる。

A: 女性だけでなく男性でも字が読めないのが珍しくなかった時代に、マルセラの母親はエミリア・パルド・バサンの評論『今日的問題』*を父親に内緒で娘に薦めている。母親も字が読めたということは、かなり裕福な家庭でないとあり得ない設定です。それもロマン小説でなく今日的な問題を話題にした本ですから、母親自身も教養の高い女性だった設定です。当時は何をやるにも「女だてらに・・・」と非難される時代でした。

B: パルド・バサンはア・コルーニャの貴族出身の作家、評論家、女性の啓蒙活動に従事した先駆的な女性の一人。代表作である小説『ウリョーアの館』は翻訳書が刊行されています**。

A: これは1985年に4話からなるTVシリーズとしてドラマ化もされました***。母親を演じたマリア・プハルテは、ほかの出演者と同じくア・コルーニャ出身のコメディを得意とするベテラン、出番は少なくても存在感があった。老け役が似合う年齢になった。

B: 父親役のフランセスク・オレーリャは、監督と同じバルセロナ出身、娘に複雑な感情を抱く、世間体ばかりを重視する気難しい父親像を好演した。自分を大きく見せるため父権を振り回す典型的な父親像でした。

(父役 F・オレーリャ、フェルナンデス、デ・モリーナ、母役マリア・プハルテ)

女性から母親へ――微妙に変化するマルセラの成長

A: エリサに頼り切っていたマルセラは、子供を身ごもってからセリフやしぐさに微妙な変化を見せる。賢く逞しく、悪く言えば図々しくなる。夫マリオがキューバに移住したというエリサではないかと村人に問い詰められると「なんで他人の生活に嘴を入れるの」と凄む。これは本作の重要なテーマの一つです。

B: 自分とは無関係な他人を嗅ぎまわって不幸を楽しむ卑しさを監督は批判している。

A: 将来を悲観するマルセラに、エリサが親切にしてくれるポルトの刑務所長を「いい人だから助けてくれる」と慰めると、マルセラは「いい人だけでは足りない」とエリサの楽天主義を批判する。実際のマルセラも、芯の強い勇敢な女性だったそうです。

B: そうでないとこの結婚はあり得ない。後半エリサとマルセラの関係を逆転させている。

A: ベルリン映画祭のインタビューで、監督は「これは映画であってマニフェストではない」と語っていましたが、今もって同性婚が罰せられる国が多数あることを考慮すると、一種のマニフェストであってもいい。

B: 最後に流れる同性婚禁止の数字は年々変化していくと思いますが、死刑になる国があるというのは怖ろしい。罰金だの鞭打ち刑だの懲役刑だのは予想の範囲ですが、死刑になる国があるとは!

A: 先進国で同性婚が正式に認められていないのは、日本とイタリアだけだそうです。

B: 当時のスペインとポルトガルの力関係、国民性の違いなどが丁寧に描かれていた。声高に捲くしたてるスペイン人を困らせたいポルトガル人の屈折した心情なども楽しめた。

A: コイシェ監督は、1998年にガリシアを舞台にした「A los que aman」(西仏合作)という作品を撮っている。スタンダールの作品をベースにした19世紀初頭の三角関係を描いたロマンスで、時代的には重ならない。今回再びガリシアに戻って今度は実話に着想を得たフィクションを撮った。撮りたい映画があれば国や言語を問わずに行動する。そのバイタリティーは敬服に値する。コイシェ監督が Netflix を利用した理由などについて異論があるかもしれないが、この件に関してはベルリン映画祭2019でご紹介しています。スペインではストリーミング配信に先立つ5月24日から2週間限定で劇場公開されました。これはネットフリックスのオリジナル製作を考えるうえで、一つの指針になるかもしれません。

*『今日的問題』の原題は「La cuestión palpitante」1883年刊、マドリードで発行されていた日刊紙「La Ëpoca」に週1回連載していた記事をセレクトして纏めたもので、クラリンの序文付きで出版された。3年後にはフランス語にも翻訳された、パルド・バサンの代表作の一つ。

**『ウリョーアの館』の原題は「Los pazos de Ulloa」1986年刊、邦訳は現代企画室、2016年刊

***「Los pazos de Ulloa」4話(1985)スペイン国営テレビ。ホセ・ルイス・ゴメス、イタリアのオメロ・アントヌッティ、ビクトリア・アブリル、チャロ・ロペス、フェルナンド・レイなど、当時の人気俳優が出演している。80年代のTVドラマは文芸路線に力を入れていた。

最近のコメント