『マジック・マジック』セバスティアン・シルバ*第10回LBFF③ ― 2013年09月27日 15:20

★シルバ第2弾『マジック・マジック』は、『クリスタル・フェアリー』を進行させながら資金調達に奔走して出来た作品とか。まったく前作とはテイストの異なるサイコスリラー。デビュー作“La vida me mata”(スリラー/ホラー)から『家政婦』(コメディ)へ、『家政婦』から“Gatos viejos”(ドラマ)へ、“Gatos viejos”から『クリスタル・フェアリー』へと違うジャンルへ移行している。去る6月にクランクインした新作“Nasty Baby”も、『クリスタル・フェアリー』第10回LBFF②でご紹介したように、ブルックリンに住んでいるゲイ・カップルが人工授精で子供を持とうとする話。コメディタッチで描いた養子縁組のてんやわんやは過去にもあるが、‘nasty’なベービーとなると穏やかでない。「同じテーマで映画を作りたくない。自分が出演することに決めた理由もこれに関係している」と語っている。

*キャスト&トレビア*

ジュノー・テンプル(アリシア、アメリカ人、従姉妹サラを訪ねてチリにやってくる)

エミリー・ブラウニング(サラ、アリシアの従姉妹)

カタリーナ・サンディノ・モレノ(バルバラ、アグスティンの姉妹)

マイケル・セラ(ブリンク、アメリカ人、バルバラの友達)

アグスティン・シルバ(アグスティン、サラのボーイフレンド)

★ジュノー・テンプルJuno

Temple:1989年ロンドン生れ、国籍英国。映画監督・ミュージックビデオ監督のジュリアン・テンプルとプロデューサーのアマンダ・テンプルの長女。子役時代を含めると出演本数は30を超える。ジョーダン・スコットの『汚れなき情事』(2009)、ジャコ・ヴァン・ドルマルのSF『ミスター・ノーバディ』(2009、11公開)で注目された。ポール・アンダーソンの『三銃士/王妃の首飾り』(2011、同年公開)の王妃アンヌ役、ウィリアム・フリードキンのサスペンス『キラー・スナイパー』(2011)、クリストファー・ノーランの『ダーク・ナイト・ライジング』(2012、同月公開)など。

★エミリー・ブラウニングEmily

Browning:1988年メルボルン生れ、国籍オーストラリア。スティーヴ・べックのホラー『ゴーストシップ』(2002、03公開)で注目を浴び、ブラッド・シルバーリングの『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』(2004、05公開)ではPRに監督と来日している。最近では川端康成の『眠れる美女』をベースにしたジュリア・リーのデビュー作『スリーピングビューティー/禁断の悦び』(2011、同年公開)で主役を演じた。

★カタリーナ・サンディノ・モレノCatalina

Sandino Moreno:1981年ボゴタ生れ、コロンビア国籍。ジョシュア・マーストンの第1作『そして、ひと粒のひかり』(2004、第1回LBFF2004題「マリア・フル・オブ・グレイス」)で衝撃のデビュー、アカデミー主演女優賞ノミネートほか、多くの映画賞に輝いた。スティーブン・ソダーバーグの『チェ』2部作(2008、09公開)、今回上映される『暗殺者と呼ばれた男Roa』に出演、詳細はそちらで。

★マイケル・セラとアグスティン・シルバについては、前回を参照して下さい。セラは本作で一皮むけたのではないでしょうか。

★サンダンス映画祭2013「パークシティ・アット・ミッドナイト」部門に出品され、続いてカンヌ「監督週間」(インターナショナル・プレミア)でも上映、8月に劇場公開された。アメリカではサンダンス上映後にパニックをおこす観客が多かったという理由で一般公開が見送られた。しかし7月に制限付きで公開、8月にDVD/VODが発売されたサイコ・スリラー。評価は二分されるのではないか、つまり2013年ベスト10入りもしくはワースト10入りということです。テンプルのシャワー・シーンやセラへの無意識状態での性的攻撃、またはセラの今までの作品で見せたことのない悪意に気をとられていると本質を見逃してしまいそう。

★表層的にはこれといった事件は起こらないが、ブラジルのタイトルは“Vlagem Sem Volta”(“Journey with no Return”)である。キーワードは、湖、森、雨、風、小旅行(移動)、不眠症、潜在的な統合失調症、催眠術、アメリカ人とチリ人または異言語からくるチグハグなど。シルバはロマン・ポランスキーの『ローズマリーの赤ちゃん』(1968)または『テナント/恐怖を借りた男』(1996)などにインスパイヤーされたと語っている。ホラー映画にしたかったようです。一番恐怖を覚えた映画は、やはりウィリアム・フリードキンの『エクソシスト』(1973、74公開)だそうです。

★舞台はサンチャゴ南方に位置するランコ州にある湖Lake Rancoに設定されている。チリ第三位の湖で13の小島があり、ランコというのは先住民マプチェ族の言語で「嵐のような湖」という意味。家族が所有していた別荘も湖の近くにあり、バケーションはそこで過ごした。ここを選んだ理由にそういう少年時代の記憶が潜在的にはたらいていたのかもしれない。

(写真:ジュノー・テンプルとエミリー・ブラウニング)

『家政婦ラケルの反乱』セバスティアン・シルバ ― 2013年09月27日 15:37

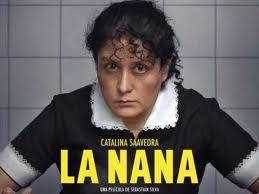

『家政婦ラケルの反乱』“La nana” セバスティアン・シルバ

★チリ「クール世代」の一人セバスティアン・シルバといえば『家政婦ラケルの反乱』(2009.LBFF 2010)です。3年前になりますがCabinaさんのブログにいささか長いコメントを致しました。大成功にもかかわらずゴヤ賞チリ代表作品に選ばれなかった舞台裏、シルバ以外のクール世代の新監督たちの動向にも触れております。第10回LBFFにシルバの2作が出品されたのを機に、番外編として加筆とダイエットをして当ブログに再録致します。

★プロット:ラケルはバルデス家で20年以上も働いているベテランの家政婦、無愛想だが黙々とよく働くラケルに一家は厚い信頼を寄せている。そんなラケルの身体を思いやった主は、若い家政婦を助手として雇うことにする。だが、自分の居場所を奪われることを恐れたラケルは、若い家政婦たちを苛め、次々に追い出してしまう(後略、LBFFパンフより抜粋)。

★キャスト:カタリーナ・サアベドラ(ラケル)/クラウディア・セレドン(女主人ピラール)/マリアナ・ロヨラ(家政婦ルシア)

どうしてアカデミー賞チリ代表になれなかったの?

A ゴールデン・グローブ外国語映画賞ノミネートの中に“La nana”(“Maid”)を目にしたときは、思わず「やったね」と声に出してしまいました。

B ハネケの『ホワイト・リボン』(独)、アルモドバルの『抱擁のかけら』(西)、トルナトーレの「バーリア」(伊)、オディアールの『アンプロフェット』(仏)と、ベテラン揃いの凄いラインナップでした。

A セバスティアン・シルバなんて初めて目にする名前、スペイン語圏でこそ少しは知られるようになってましたが。サンダンス映画祭のように≪新人≫に与えられる賞のノミネートじゃありませんから。

B 下馬評通りハネケが受賞しましたが、シルバにとって授賞式出席の体験は貴重でした。

A ラケル役のカタリーナ・サアベドラと一緒のプレス会見からも、その興奮ぶりが伝わってきました。

B 当然アカデミー賞チリ代表作品に選出されると思っていたのに違った。

A アカデミー賞なんて、ただの映画ショーにすぎないのに国家の力学が働くんですね。

B ベテランのミゲル・リティンの“Dawson Isla 10”(2009年・直訳「ドーソン島10」)が選ばれました。ドキュメンタリー『戒厳令下チリ潜入記』(1986)は日本でも公開された。

A リティンの新作が「ゴヤ賞2010」チリ代表作品に選出された折に、本ブログ「ゴヤ賞発表」欄に作品紹介に名を借りて、不満の一端をコメントしました。

B シルバ本人もチリ映画界の現状に疑問を呈していますね。

A 疑問というより怒りです。「ドーソン島10」選出は誤りだったと言ってますからね。30歳そこそこの若造の発言としてはかなり過激、干されちゃうよ、と心配したくらいです。

B スペインでは映画アカデミーの委員会が4~5作候補を挙げて、アメリカでの反応を見極めつつ絞り込んで決定する。チリではどうなんでしょう。

A シルバ監督がBBCやEL PAISのインタビューで語ったところを要約すると、「チリでは選考委員会はとても小規模で、その構成員は自分たちより上の世代、ウッド氏が中心で決まる。政治的色彩の濃い映画のほうが、身近なものをテーマにした映画よりオスカーには有利という風潮がある」と。

B アメリカで成功してもチリ代表にはなれないというわけですか。投票権のあるアカデミー会員の高齢化が進んでいることも問題ですね。

A アンドレス・ウッドの映画はラテンビートで『マチュカ』(2007)と『サンティアゴの光』(2009)が上映され好評でした。前者は公開こそ実現しませんでしたがDVDになり、個人的には好きな監督です。やはり世代間の意識のズレを感じます。ミゲル・リティンは1942年、ウッドは1965年、そしてシルバは1979年生れです。1973年9月、ピノチェト将軍の軍事クーデタ時に何歳だったか(あるいは生れていたか)、自分を含めて家族がどちら側にいたかで自ずと世界観が違ってもおかしくない。

B チリの独裁体制は長期に亘りましたから、どの世代も大なり小なり影響を受けています。世代というのは以前は親・子・孫と30年1世代でしたが、最近では20年ぐらいで交代する感じです。

A シルバ監督もピノチェトが大統領権限を強化し、独裁体制を固めた時代の教育を受けています。本作もチリの階級社会が大きなテーマですし、ヒロインのラケルは社会的な疎外感のなかで苦しんでいるのですが、それを考慮してない批評が目につきます。日本でも、良くできた映画だがゴールデン・グローブ賞に残るほどの作品かどうか、ノミネート自体を疑問視する声もありました。

B それはさておき、シルバ監督と同世代には、『プレイ』(2005)のアリシア・シェルソン(1974)や『見まちがう人たち』(2009)のクリスティアン・ヒメネス(1975)など≪高品質≫の新人が台頭してきています。ご覧になった方は実感されたはずです。

A 2010ラテンビートでは『家政婦ラケルの反乱』と、大分長いタイトルになりました。出品されなかった映画祭がないくらい各国で上映されました。だいたい≪メイド≫か≪乳母≫とそのものズバリ、観客に判断の自由を残しています。それぞれ文化や国情が大きく違いますから、映画タイトルは自由に付けていいのです。しかしこの映画が問題にしているのはラケルという個人ではなく≪家政婦≫という職業や階級なんです。ですからラケルをタイトルに付した国はないのです。

太陽と北風、三匹の子豚

B 政治的メッセージは感じられないし、血も流れないし、爆弾も破裂しない。告訴するほどの人権侵害があるわけでもない。じゃ人気の秘密はどこにある。

A そのよく練られた脚本でしょう。雇い主側といささかエモーショナルな雇い人との瑣末な対立というのは表層的でしかなく、いわんやメイド同士の対立なんかテーマじゃありません。

B 東京国際映画祭に出品されたエンリケ・リベロの『パルケ・ヴィア』(2008メキシコ)の主人公を思い出したんですが。

A 主人公は無人の豪華な邸宅を長年一人で警備している。外部から遮断された生活が長いため現実に適応できなくなっている。外部の危険からは守られていますが、社会的な疎外感に深く傷ついている。

B 共にラテンアメリカに特有な階級社会が背景にあるのではありませんか。

A ≪家政婦≫ラケルという人格について語るというより、特殊な社会形態が引き起こすアイデンティティの喪失や欠如からくる孤独や恐怖について語っているわけです。

B アメリカの観客に受けたのは、主人と召使の階級逆転、家事の征服者であるベテラン家政婦の不機嫌にふりまわされる御主人側の心理的プロットにあった。

A ハリウッドだけでなく古今東西<階級逆転>の映画は、ジャンルを問わずたくさんあります。多分、監督は研究済みでしょうね。映画祭前なので深入りできません。意外に感じるかもしれませんが、イソップ寓話「太陽と北風」や「三匹の子豚」などのおとぎ話が巧みに仕掛けられているとだけ申し上げておきます。また、フェデリコ・ベイロフのコメディ“Acné”(2008ウルグアイ他・直訳「ニキビ」*)に出てくるメイドも参考になります。

カタリーナ・サアベドラの快演

B 最初から監督は、「メイド役にはサアベドラ」と決めて脚本を書きすすめたと語ってます。

A リベロの『パルケ・ヴィア』と大きく違うのは、あちらがアマチュアを起用したのに対して、こちらはプロを、それもシナリオ段階から女優を特定して作られた点ですね。

B 成功の秘訣はサアベドラの演技に負っていることが大きい。

A これ1作で11受賞3ノミネート、うちベスト女優賞が5個ですから大漁旗を立ててもいい。ウエルバ、ビアリッツ、マイアミ各映画祭での受賞が物を言うでしょう。

B 日本登場は初めてですか。

A 完成は後になりますが、フェルナンド・トゥルエバ『泥棒と踊り子』(2009・スペイン映画祭)が最初です。しかし脇役だったせいか気づきませんでした。1968年バルパライソ生れ、90年代初めからテレビで活躍、シルバの長編第1作“La vida me mata”(2007)、第2作になる本作、3作目となる“Old Cats”(“Gatos viejos”2010共同監督ペドロ・ペイラーノ)に出ています。

B ペイラーノは、シルバの第1作から脚本を共同で執筆している同郷の脚本家、監督。

A 女主人ピラール役のクラウディア・セレドンもデビュー作から3作目まで出演、1966年サンチャゴ生れ、テレビ出演多数。

B シルバの3作目が早くも完成したというのは、受賞で資金的に潤ったからでしょうか。

A ウエルバ映画祭の「金のコロン賞」だけでも6万ユーロですから、新人にとっては大金です。4月にはクランクアップしており、これにはウッドの『サンチャゴの光』で理髪師の母親になったベルヒカ・カストロが出ています。シルバの第1作にも出ているようです。

B 渋い演技が印象に残っています。

第4作は子供のホモセクシュアル

A 監督紹介が未だでした。1979年サンチャゴ生れ。最初はイラストレーターを目指していて、カナダのモントリオールでアニメの勉強をした。そのうち物語を書くことに魅せられ脚本家に鞍替え、最初のシナリオが第1作となる“La vida me mata”だそうです。結局、自身で監督することにしたわけです。

B 脚本の基礎を学んでいる。第2作の撮影場所は両親の家、15日間で撮った。自分の家にもメイドがいたと言ってましたね。

A 家政婦をテーマに映画を作ろうとしたのは、自分にも18歳になるまでいたからだと語っています。チリの人口約1697万人(2008)に対してメイドの数が50万人以上というのは、確かに社会のシステムとして特殊です。

B 新作“Old Cats”は、1960年代のハリウッドの問題作が背景にあるとか。

A マイク・ニコルズの『バージニア・ウルフなんか、こわくない』(1966)の雰囲気があるそうです。エリザベス・テイラーが中年女性を演じるため、スナック菓子を食べて70キロまで体重を増やしたことでも話題になりました。

B 当時、離婚の危機にあったリチャード・バートンが相手役、映画と実人生が重なって凄みがあった。

A それとサイコ・サスペンスの大傑作、ロバート・アルドリッチの『何がジェーンに起こったか?』(1962)、ベティ・デイビスとジョーン・クロフォードが姉妹役で火花を散らした映画。

B ハリウッドのクラシック映画を研究している。

A 老いの不安を感じはじめた母親にベルヒカ・カストロ、娘にクラウディア・セレドン、彼女の‘恋人’にサアベドラ。4作目も走り出している。タイトルも“Second child”**に決まりニューヨークで子役選びをした。シナリオはかなり複雑で、ホモセクシュアルな8歳の少年が主役らしい。製作者はリー・ダニエルズ。

B 今年のアカデミー賞でも話題になった『プレシャス』の監督ですね。

A もともとリー・ダニエルは製作者として出発した。初めて製作した映画が『チョコレート』(2001)、主演女優ハル・ベリーに黒人初のオスカーをもたらしたことで大騒ぎになった。

B シルバ監督の来日がないのはホントに残念。

★2010年のLBFF開催前のものに加筆訂正したものです。

*“Acné”は、『アクネACNE』の邦題で2012年5月に公開されました。

**LBFF2013②の監督紹介にある通り製作順序が変更になり、お蔵入りということではなさそう。しかし完成しないことには何とも言えません。

最近のコメント