サンセバスチャン映画祭2017終幕*結果発表 ⑮ ― 2017年10月03日 10:10

金貝賞はジェームズ・フランコの “The Disaster Artist” が受賞

★下馬評では “El autor”(マルティン・クエンカ)と “The Disaster Artist” (ジェームズ・フランコ)の傾向の異なる2作品がしのぎを削っていたようですが、結局ジョン・マルコヴィッチ審査委員長率いる審査員は、600万ドルの資金をつぎ込みながら1800ドルしか回収できなかった21世紀の駄作といわれるトミー・ウィソー(ウィゾー)の『ザ・ルーム』のパロディを金貝賞に選んで終幕いたしました。批評家、観客ともに評価が高かったことが決め手だったのでしょうか。結局、マルティン・クエンカは、無冠に終わりました。

★以下のような結果になりましたが、追加作品のアナイ・ベルネリの ”Alanis” が、監督賞と女優賞のダブル受賞になり、さらにボグダン・ドゥミトラケが男優賞を受賞した “Pororoca” も追加作品でした。時どき受賞させるために追加したのではないかと勘繰りたくなるケースがあります。女性監督の受賞は初めてのようですが、1作品1受賞の慣行を今年も変更しました。ベネズエラのマリアナ・ロンドンの “Pelo malo” が作品賞を受賞したSIFF2013以来の女性監督が輝いた年になりました。”Alanis” はスペイン語映画でしたので本来なら紹介すべきでしたが、追加だったこと、ストリーが逆境にめげず頑張る赤ん坊を抱えた娼婦というプロットに、いささか食傷気味だったこともあってアップを怠りました。

第65回サンセバスチャン映画祭の主要受賞結果

金貝賞(ゴールデン・シェル賞)

◎ “The Disaster Artist” 監督ジェームズ・フランコ(米)

他にシネマルディア・フェロス賞を受賞

審査員特別賞

◎ “Handia” (Aundiya)監督ジョン・ガラーニョ&アイトル・アレギ(西)

他にバスク映画賞を受賞

(アイトル・アレギ)

(アイトル・アレギ)

審査員特別メンション

◎ “Anne Gruwez” (Ni juge, ni soumise)監督Jean Libon&Yves Hinant(仏・ベルギー)

監督銀貝賞

◎ アナイ・ベルネリ ”Alanis” (アルゼンチン)

女優銀貝賞

◎ ソフィア・ガラ・カスティリオーネ ”Alanis”

男優銀貝賞

◎ボグダン・ドゥミトラケ “Pororoca” 監督コンスタンチン・ポペスク(ルーマニア・仏)

脚本賞

◎ ディエゴ・レルマン&マリア・メイラ “Una especie de familia” 監督ディエゴ・レルマン

(アルゼンチン・ブラジル・ポーランド・仏)

*ラテンビート2017に『家族のように』の邦題で上映される。

撮影賞

◎ フロリアン・バルハウス “The Captain” 監督ロベルト・シュヴェンケ

(独・仏・ポーランド)

ホライズンズ・ラティノ部門作品賞

◎ “Los perros” 監督マルセラ・サイド

サバルテギ-タバカレラ賞

◎ “Braguino” 監督Clément Cogitore (仏)

国際批評家連盟賞FIPRESCI

◎ “La vida y nada más” 監督アントニオ・メンデス・エスパルサ(西・米)他にSIGNIS賞受賞

*東京国際映画祭2017「ワールド・フォーカス」部門に、前作の『ヒア・アンド・ゼア』に続いて、『ライフ・アンド・ナッシング・モア』の邦題で上映される。

作品賞(ニューディレクターズ部門)

◎ “Le Semeur” (“The Sower”)監督マリーヌFrancen (仏・ベルギー)

ユース賞(ニューディレクターズ部門)

◎ “Matar a Jesús” 監督ラウラ・モラ (コロンビア・アルゼンチン)

他にFedeora賞を受賞

観客賞

◎ “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” (“Tres anuncios en las afueras de Ebbing Misuri”)監督マーティン・マクドナー (英)

*ベネチア映画祭2017脚本賞受賞作品

TVE「もう一つの視点」賞

◎ “Custodia compartida”(“Custody”) 監督グザヴィエル・ルグラン(仏)

★栄誉賞のうち、オープニング・ガラで授賞式があった「批評家連盟賞グランプリ」にアキ・カウリスマキ、新作『希望のかなた』は国連難民映画祭の後、12月から公開されます。シネミラZinemira賞に、フリア・フアニス、マックスファクター賞にバルバラ・レニーが受賞しました。

(アキ・カウリスマキ)

(バルバラ・レニー)

(バルバラ・レニー) 『ホーリー・キャンプ!』*ラテンビート2017 ④ ― 2017年10月07日 18:20

大ヒット・ミュージカルの映画化、4年間で30万人が劇場に足を運んだ!

★終了したばかりのサンセバスチャン映画祭2017「Gala TVE」部門で上映されたハビエル・アンブロッシ&ハビエル・カルボの “La llamada” が、英題のカタカナ起こし『ホーリー・キャンプ!』の邦題で上映されます。サンセバスチャンでも少しご紹介しましたが、ラテンビート上映が決定したので追加いたします。2013年5月2日にLara劇場でスタート、4年間で30万人の観客動員数を誇るロングラン・ミュージカルの映画化。劇場版も二人のハビエルJavier(Javisハビス)が監督、脚本を手掛けました。二人ともTVシリーズに出演している俳優出身ですが、今回、揃って映画監督にデビューしました。ハビエル・アンブロッシ(1984年マドリード)、彼のパートナーであるハビエル・カルボ(1991年マドリード)の息の合ったミュージカルが楽しめます。

(左から、アンブロッシ監督、カルボ監督、マカレナ・ガルシア、ベレン・クエスタ、

アンナ・カスティーリョ、グラシア・オラヨ)

★キャスト陣は、『ブランカニエベス』のマカレナ・ガルシア、『オリーブの樹は呼んでいる』のアンナ・カスティーリョ、『KIKI~恋のトライ&エラー』のベレン・クエスタなどのぴちぴちガールズが出演します。グラシア・オラヨ(『気狂いピエロの決闘』)やセクン・デ・ラ・ロサ(『スガラムルディの魔女』)などアレックス・デ・ラ・イグレシア映画のメンバーが脇を固めています。いずれもラテンビートで上映された作品です。他に舞台から引き続いて出演しているディオス(神様)役をイギリス出身のリチャード・コリンズ・ムーアが演じ、舞台同様人気を博しています。必要な時にはいつも居留守をつかう神様が目で見られるなんてね。

“La llamada” (“Holy Camp !”) 2017

製作:Apache Films / Lo hacemos y ya vemos / Sábade Películas / スペイン国営放送TVE

監督・脚本:ハビエル・アンブロッシ & ハビエル・カルボ

音楽:Leiva

撮影:ミゲル・アモエド

編集:マルタ・ベラスコ

美術:ロヘル・ベリェス

衣装デザイン:アナ・ロペス・コボス

メイクアップ&ヘアー:シルビエ・インベルト、パブロ・モリリャス

プロダクション・マネージメント:ピラール・ロブラ

特殊効果:ラウル・ロマニリョス

視覚効果:ラモン・セルベラ、ギジェルモ・ゲレーロ

製作者:ホセ・コルバチョ、キケ・マイリョ、ホルヘ・ハビエル・バスケス

(エグゼクティブ)トニ・カリソサ、エンリケ・ロペス

データ:製作国スペイン、スペイン語、2017年、ミュージカル映画、109分、サンセバスチャン映画祭2017Gala TVE上映(9月27日)、スペイン公開9月29日、ラテンビート2017上映(10月8日)

キャスト:マカレナ・ガルシア(マリア・カサド)、アンナ・カスティーリョ(スサナ)、ベレン・クエスタ(シスター・ミラグロス)、グラシア・オラヨ(ベルナルダ尼)、リチャード・コリンズ・ムーア(ディオス)、セクン・デ・ラ・ロサ(カルロス)、マリア・イサベル・ディアス、エスティ・ケサダ、他

プロット・解説:セゴビアにある「ラ・ブルフラ」のキリスト教のキャンプ、最近当地にやってきたばかりのベルナルダ尼は、歌でこのキャンプを乗り越えたいと思っている。若いシスター・ミラグロスは疑問を抱え、まだ迷いが残っている。十代のマリアとスサナは「スマ・ラティナ」と呼ばれるグループに属していて、罰を受けてキャンプに参加していた。ところがある夜のこと、ディオスがマリアの前に現れてからというもの、事態は一変した。だってディオスはホイットニー・ヒューストンが大好きなのだ。

というわけで、ホイットニー・ヒューストンに大枚をはたいた

★神様に授けられた声とも天使の声とも称されたホイットニー・ヒューストンのレパートリー以外のカントリーやウエスタンも登場するようです。彼女のレパートリーを使うことは、2012年2月に世界を駆け巡った突然の訃報にも関係があるようです。直接の死因は薬物の多量摂取によるとしても、本当の理由はほかにあることはファンならずとも知っています。彼女は落ち着ける自分の居場所がなかったのですよ。さて、劇場版は大成功したとは言え、映画化への道は結構大変だったようです。それは「ホイットニー・ヒューストンの曲の権利が高額だったためだが、映画化のために最初に獲得した。劇場版と同じように『オールウェイズ・ラヴ・ユー』は許可されたが、『ステップ・バイ・ステップ』は難しかった。作曲家がヒューストンでなく、アニー・レノックスだったからです」とアンブロッシ監督。何度も手紙で熱烈に交渉して、数か月後にやっと許可が下りたということです。若い人だけでなく大衆に受け入れられたのは、似非信心ぶらない、お説教くさくない、クリスチャンのミュージカルだったからで、三つの鍵は、ほとばしる熱意、エネルギー、歓喜だと。物語は誠実で、魅力的、強さ、感謝に満ちている。

(ハビエル・カルボとハビエル・アンブロッシ、サンセバスチャン映画祭2017にて)

★劇場版は2013年5月2日、マドリードのララ劇場で初演され、予想外の大当たりに興行主も驚いたという。マドリードからパレンシア、バジャドリード、バレンシア、ソリアなど合計30都市を巡業して回り、メキシコにまで遠征しています。ブロードウェイに舳先を向けてオフ・ブロードウェイで始まったミュージカルが、スペインでここ数年間で最も成功した舞台の一つに仲間入りしたということです。劇場版では、既に数々の賞を受賞している作品ですが、映画版でも来年のゴヤ賞に早くも候補の噂が出ています。特にベルナルダ尼に扮して軽やかなステップと声を披露したグラシア・オラヨのノミネーションは当たらずとも遠からずかも。

★キャスト陣は劇場版で出演したメンバーだったので、新しいシーンも加味したとはいえ、脚本の筋そのものは熟知していた。半面、慣れからくる甘やかしを忘れさせねばならなかったとアンブロッシ監督。スペイン語以外の言語やカメラの移動を調整したり、劇場版のロジックを忘れさせねばならなかった。ジャンルが異なるのだから、当然といえば当然の話ですよね。それぞれ複数の俳優が交代で舞台に立った。アンナ・カスティーリョが『オリーブの樹は呼んでいる』(イシアル・ボリャイン)の撮影で、ベレン・クエスタが『KIKI~恋のトライ&エラー』(パコ・レオン)の撮影で降板したりした。その都度、涙の「さよなら公演」は大入り満員、観客が広くもない舞台に駆け上がり、舞台がはねた後も通りに繰り出し、朝まで騒ぎは静まらなかった由。つまり30万人のなかには3回、4回と見に来てくれたリピーターがいたということでしょう。経済不況と失業者の苛々ストレスが爆発したのかもしれませんが、舞台を見た観客はみんな喜びを分かち合い、幸せな気分になれたのでしょう。映画も同じだといいのですが。

(ベレン・クエスタ、アンナ・カスティーリョ、映画から)

ハビエル・アンブロッシ監督とマカレナ・ガルシアは実の兄妹

★作品の誕生は、「クリスチャンのキャンプで生まれるレズビアンの愛の物語を語りたかったからだ」とカルボ監督。そして「二人ともニューヨークのアンダーグラウンドのミュージカルが大好きだったからだ」とアンブロッシ監督。2012年のホイットニー・ヒューストンの訃報、ワールドユースデー(青年カトリック信者の年次集会)がスペインで開催され、ローマ教皇が訪問、マリア役のマカレナ・ガルシア(アンブロッシの実妹)の『ブランカニエベス』でのゴヤ新人女優賞受賞など、ヒットの種はあったようです。

(マリア役のマカレナ・ガルシア、映画から)

★とはいえ舞台と違って映画となると観客の規模が大きくなるから、「とても不安、舞台の失敗より映画の失敗が怖い」とカルボ、「同じことだよ、ハビ。信念をもって思い切って挑戦したんだから」ともう一人のハビ。最近アンブロッシがカルボに正式にプロポーズしたようです。公開したばかりのスペインでの批評家の評価はまずまず、ラテンビートの観客の評価はどうでしょうか。

ルクレシア・マルテルの新作『サマ』*ラテンビート2017 ⑤ ― 2017年10月13日 12:32

どうしてサマの人生を撮ろうとしたのか?

★ラテンビートのサイトでも、ルクレシア・マルテルの『サマ』が、第90回米アカデミー賞外国語映画賞のアルゼンチン代表作品に選ばれたニュースが掲載されました。もう、そういう季節なのでした。それはさておき、久々のマルテル映画がラテンビートにやってきます。出身地のサルタを舞台に撮った「サルタ三部作」の最終作『頭のない女』(2008)以来ですから約十年ぶりです。今年のブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭BAFICIに “Zama” が正式出品されたとき、記事にしようかどうか迷った作品。BAFICIは開催日がマラガとカンヌの両映画祭に挟まれているせいで優先順位が低い。アルゼンチンの作家アントニオ・ディ・ベネデットの同名小説 “Zama”(1956年刊)の映画化。最大の関心は、どうしてマルテルが自国の優れた小説の映画化という、後戻りのできない新しい分野に斬りこもうとしたか、です。

★『頭のない女』はカンヌでブーイングを受けた映画ですが、これは映画祭向きではなかったと思います。そもそも監督は上映後すぐのQ&Aは好きじゃないと語っています。彼女の映画は観客が咀嚼というか消化する時間が必要だからでしょうか。というわけかどうか分かりませんが、今年のカンヌは素通りしました。秋のベネチア映画祭には、コンペティション外でしたがエントリーされ、ベネチアには監督、ディエゴ・デ・サマ役のダニエル・ヒメネス=カチョ、共演者のロラ・ドゥエニャスが現地入りしておりました。製作国はアルゼンチン、スペイン、メキシコ、ブラジルを含めて9ヵ国、プロデューサーもエグゼクティブや共同、アシスタントを含めて総勢28人、まともじゃないが全部は紹介できない。ラテンビートでは追加作品だったから、カタログ掲載が間に合わなかったようです。東京会場バルト9では最終回上映、鑑賞後改めてアップするとして、今回はデータ中心にしました。

(左から、ロラ・ドゥエニャス、監督、ダニエル・ヒメネス=カチョ、ベネチアFFにて)

『サマ』 (“Zama”)2017

製作:Rei Cine(亜)/ Bananeira Films(ブラジル)/ LemmingFilm(蘭)/

Canana(メキシコ)/ El Deseo(西)/ KNM(スイス)/ Louverture Films(米)他

協賛:INCAA、ICAA、CNC(仏)、Netherland Filmfund(蘭)、Programa Ibermedia 他

監督・脚本:ルクレシア・マルテル

原作:アントニオ・ディ・ベネデットの小説 “Zama”

撮影:ルイ・ポサス

編集:カレン・ハーレー、ミゲル・シュアードフィンガー

キャスティング:ナタリア・スミルノフ、ベロニカ・ソウト

美術:レナータ・ピネイロ

衣装デザイン:フリオ・スアレス

メイクアップ&ヘアー:マリサ・アメンタ(メイク)、アルベルト・モッチア(ヘアー)他

音楽:グスタボ・モンテネグロ

プロダクション・マネージメント:フカ・ディアス、パブロ・Trachter

録音:グイド・ベレンブラム、マヌエル・デ・アンドレス、ホセ・カルダラロ、他多数

製作者:ヴァニア・カタニ、ベンハミン・ドメネク、サンティアゴ・ガリェリ、(エグゼクティブ)ガエル・ガルシア・ベルナル、アンヘリサ・ステイン、(共同)アルモドバル兄弟、エステル・ガルシア、パブロ・クルス、ルイス・ウルバノ、フアン・ベラ、他総勢28名

データ:製作国アルゼンチン、スペイン、フランス、オランダ、USA、メキシコ、ブラジル、ポルトガル、レバノン、スイス、言語スペイン語、2017年。映画祭上映BAFICI、ベネチア、トロント、ニューヨーク、ロンドン、ムンバイ、釜山、各映画祭2017、他。撮影地はアルゼンチンの他、ブラジル、スペイン、フランス、メキシコ、ポルトガル、オランダ、米国など。公開アルゼンチン9月28日、スペイン2018年1月26日

キャスト:ダニエル・ヒメネス=カチョ(ドン・ディエゴ・デ・サマ)、ロラ・ドゥエニャス(ルシアナ・ピニャレス・デ・ルエンガ)、マテウス・ナシュテルゲール(ビクーニャ・ポルト)、フアン・ミヌヒン(ベントゥラ・プリエト)、ナウエル・カノ(マヌエル・フェルナンデス)、マリアナ・ヌネス、ダニエル・ベロネセ(総督)、カルロス・デフェオ、ラファエル・スプレゲルブルド(キャプテン・イポリト・パリィリャ)他

解説:ドン・ディエゴ・デ・サマは知らせを待ちつづけている。サマはスペイン国王により植民地統治のためパラグアイに派遣されてきていた。ブエノスアイレスへの異動信書を運んでくるはずの船を待ち侘び、地平線を見つめるのが日課だった。妻や子供たちと切り離され、時が永遠に止まってしまったかのような未知の世界で孤独を募らせていく。18世紀末の植民地時代を背景に、自分が思い描いていた世界が壊れそうになっていく男の物語。先述したようにアントニオ・ディ・ベネデットの同名小説 “Zama”(1956年刊)の映画化。

(ドン・ディエゴ・デ・サマ、ダニエル・ヒメネス=カチョ)

(国王の信書を待ちわびるサマ)

(サマに戯れる役人の妻ルシアナ、ロラ・ドゥエニャス)

★物語も時代背景も全く異なるのに、前作『頭のない女』とテーマは似ているかなという印象です。これも運転中に何かを轢いたかもしれないという或るきっかけを境いに、自分の世界が壊れそうになっていく女性の話でした。『サマ』も自分が思い描いていた世界が壊れていく男の人生を描いている。孤独のなかで「待望に捉えられた」男の苦しさを描いている。

★原作者のアントニオ・ディ・ベネデットは、1922年メンドサ生れ、作家、ジャーナリスト、映画脚本家。日刊紙「ロス・アンデス」の記者として出発している。アルゼンチンのジャーナリズムで仕事をしていて、軍事独裁と無縁であった人は僅かでしょうか。彼は1976年3月24日の軍事クーデタ勃発当日に、ロス・アンデスの編集室で逮捕されている。1977年9月4日に釈放されたときには精神がずたずただったという。その後すぐにフランスに脱出、マドリードに移って6年間の亡命生活を余儀なくされた。名ばかりとはいえ民主主義になった1984年に帰国したが、1986年10月に63歳で死去している。ディ・ベネデットはドストエフスキーやルイジ・ピランデルロ(1934年、ノーベル賞受賞)に魅了されて作家の道に進んだという。アルゼンチンではボルヘスも評価していた作家だそうで、フリオ・コルタサル、エルネスト・サバトと並ぶようですが、それにしては翻訳書が目下のところないのが不思議です。『サマ』の英訳も最近出版されたばかりのようです。

(アントニオ・ディ・ベネデット)

(アントニオ・ディ・ベネデット)

★ルクレシア・マルテルLucrecia Martelの簡単紹介。1966年12月14日、アルゼンチン北部のサルタ州生れ。長編デビュー作が『沼地という名の町』(2001、La Ciénaga)、NHKが資金提供しているサンダンス映画祭でNHK賞を受賞した。他にハバナ映画祭サンゴ賞(作品賞)、ベルリン映画祭アルフレッド・バウアー賞、アルゼンチンのクラリン賞など受賞歴多数。日本では一度だけNHK(BS)で深夜放映された。2作目が『ラ・ニーニャ・サンタ』(2004、La niña santa)、カンヌ映画祭正式出品、クラリン賞、サンパウロ映画祭審査員賞など受賞している。本作は第1回ヒスパニック・ビート映画祭2004(現ラテンビート)で上映された。

(ルクレシア・マルテル監督、ブエノスアイレスにて)

★3作目がカンヌ映画祭でブーイングを受けたという『頭のない女』(2008、La mujer sin cabeza)、しかし国内での評価は高く、アルゼンチン・アカデミー賞、シルバー・コンドル賞、またリマ映画祭審査員賞、リオデジャネイロ映画祭FIPRESCI賞などを受賞、ラテンビート2008で上映されました。プロデューサーが来日、質疑応答の機会がもたれたが、通訳が上手く噛みあわなかった。以上3作は、生れ故郷サルタが舞台だったことから、「サルタ三部作」といわれている。第4作が『サマ』です。短編、TVドキュメンタリーを除いています。

(『サマ』撮影中のルクレシア・マルテル)

*第3作『頭のない女』については、現在休眠中のCabinaブログに感想をコメントしております。カビナさんのユニークな紹介記事は、コチラ⇒

http://azafran.tea-nifty.com/blog/2008/09/la-mujer-sin-ca.html

ルクレシア・マルテルの『サマ』を観てきました*ラテンビート2017 ⑥ ― 2017年10月20日 21:20

『サマ』は音と映像がしのぎを削っている!

A: 1回観ただけでアップは心もとないが、そうかと言って消化に時間をかけていると印象が薄れていくというわけで、勘違い覚悟で話すしかありません。ジョゼフ・コンラッドの『闇の奥』の主人公ミスター・クルツ、この小説を素材にしてフォード・コッポラが舞台をベトナム戦争に移して撮った『地獄の黙示録』のカーツ大佐などに思いを馳せる、観客を刺激する映画でした。

B: 各観客の受け止め方も、よく分からなかったが面白かった(!)という人、チロ・ゲーラの『彷徨える河』、ニュー・ジャーマン・シネマのヴェルナー・ヘルツォークの『アギーレ/神の怒り』を思い出したという人、当時の植民地支配の様子が興味深かったという人、さまざまでした。

A: アフリカで暮らしたことのあるフランスのクレール・ドニが撮った『美しき仕事』の主人公をドン・ディエゴ・デ・サマに重ねる批評家もいます。アルゼンチンでは、「チョー退屈」「半分寝ていた」「これをオスカー賞アルゼンチン代表作品に選ぶなんて」「良かったのは映像とショットだけ」と、批評家と観客の乖離が際立っています。

B: 観客に多くを要求する監督、メキシコのカルロス・レイガダス映画と同じように、好き嫌いがはっきり分かれる監督です。

A: マルテル映画では音がセリフと同じくらい重要と感想を述べたのですが、賛同を得られませんでした。しかし、デビュー作の『沼地という名の町』以来、マルテル・ワールドではサウンドはセリフや映像と同じくらい重要です。

B: 本作でも鳥の鋭い鳴き声、虫や小動物がたてる音、波の音か風の音か分からないざわめき、遠くから響いてくる馬の蹄の音などが、やがて起こるであろう凄惨なシーンを観客に予告していた。

A: 音の密度の高さが際立っていました。デビュー作以来、マルテル監督とタッグを組んでいるサウンド・デザイナーのグイド・ベレンブラムと音作りに苦心したということです。自然音と錯覚させるような鳥や虫の声も概ね電子音だそうで、ミミックだったなんて驚きます。サウンドやリズムは、撮影を容易にしてくれるとも語っています。

(サウンド・デザイナーのグイド・ベレンブラム)

B: 前作『頭のない女』でも、車に何か当たったような、または轢いたような鈍い音が印象的でした。それをきっかけにヒロインの心の崩壊が始まるのでした。

A: 恐ろしい映画でした。都合の悪いことは「見ないようにすれば、行ってしまう・・・ほら、行ってしまった」と、あったこともなかったことにしてしまう、アルゼンチン中流家庭の独善性を描いていた。前作と本作は時代も背景も全く異なりますが、自分の思い描いていた世界が崩壊しそうになっている主人公、ということでは似ています。前作では<待望>というテーマは語られませんでしたが。

B: 『サマ』の始まりも映像でなく音だったように思いますが。

A: 耳の錯覚を利用して不安を煽るシェパード・トーン、無限音階を使った。脳の勘違いを利用して聞く人に緊張を強いる。何か悪いことが起こるような予感を観客に与える効果がある。

B: ハリウッドではクリストファー・ノーランが好んで使用する。最近公開された『ダンケルク』もシェパード・トーンを多用、戦闘場面でCGは使用しなかったが、サウンドはシェパード・トーンだったそうです。

A: アントニオ・ディ・ベネデット(1922~86)の小説では、音はどのように表現されているのか興味が湧きます。邦訳は “Zama”(1956刊)も含めて1冊もないそうです。勿論誰かが翻訳中かもしれませんが、目下は皆無だそうです。前回データをアップしたときに書いたように、ボルヘスも認めている作家で、フリオ・コルタサルやエルネスト・サバトに並ぶ作家といわれているにしては寂しいかぎりです。

(原作者アントニオ・ディ・ベネデット、マドリードにて)

B: 最近作品集「ボラーニョ・コレクション」全8巻が完結したばかりのロベルト・ボラーニョも、1980年代に読んで影響を受けたそうです。

A: 文章が多義的で翻訳しにくいということがあるのかもしれません。映画では、サマのクローズアップに、彼の内言をナレーションのようにつぶやかせるが、詩的な内言に原文はどうなっているのか、かなり訳しづらいのではないでしょうか。英訳本ですら2016年にニューヨークで出版されたばかりということですから。スペイン語を母語とする人口は4万人を越えますが、やはりマイナー言語なのでしょう。

(クローズアップに内言が被さるシーン)

*『サマ』のデータ、監督フィルモグラフィー、原作者アントニオ・ディ・ベネデットの記事は、コチラ⇒2017年10月13日

2016年はアルゼンチン独立宣言200年、『サマ』刊行60周年・・・

B: スペインからアルゼンチンが独立したのは1817年7月8日、2016年は独立宣言200周年だった。さらに『サマ』刊行60周年、ディ・ベネデット没後30周年と節目の年でした。、

A: さらに言えば、1976年3月24日の軍事クーデタ勃発当日に、ディ・ベネデットが軍事評議会の手で即座に逮捕されてから40年目でもありました。彼は日刊紙「ロス・アンデス」の副編集長だったから、真相を暴かれることを封じるためにジャーナリストの逮捕は必然だった。

B: 逮捕後17ヵ月収監されており、釈放されたときは精神はずたずたにされていた。

A: 刑務所に閉じ込められ、拷問で痛めつけられ、銃殺刑で脅されても、平和的なヒューマニズムを貫いた作家だった、とボラーニョの評価も高いのですね。

B: 釈放の仲介をしたのが、ボルヘスとかエルネスト・サバトとか・・・

A: そんなことあり得ませんよ。「恐怖の文化」が蔓延していたアルゼンチンで信じる人はいないのではありませんか。ボルヘスはビデラ将軍を支持して体制側にいた人ですが、火中の栗を拾う人ではない。真相はドイツのノーベル文学賞(1972受賞)作家ハインリッヒ・ベルだったことが分かっています。当時ドイツでは、ディ・ベネデットの "El silenciero"(1964刊)の翻訳が出版されていた。

B: ノーベル賞作家、言語はドイツ語というわけでベルの翻訳書はたくさん出版されています。

A: 作家で翻訳家のエスター・アレンによって英訳が5年ほど前から企画されていた。しかしマルテル監督が2016年完成をメドに映画化を準備中ということで、刊行は2016年後半と決定した。ところが映画が予定通りに進捗せず、仕方なく映画に先行して出版されたそうです。マルテル監督は “Zama” を読み始めたら目が釘付けになって、一気呵成に読んだと語っていました。

B: 日本では、『サマ』で初めて原作者の名前を知った観客が殆どだったと思いますが、ラテンアメリカ文学の「アンチ・ブーム」の優れた作家として故国では有名だった。

A: スペインでは2011年に、先述した "El silenciero" と、1969年刊の “Los suicidas” を<待望の三部作>と銘打って刊行しています。勿論ディ・ベネデット自身に、そういう意図はなかった。

ビクーニャ・ポルトはディエゴ・デ・サマの分身か?

B: 観客は18世紀末のコロニアル時代のパラグアイに時間を遡っていく。そしてスペイン国王によってアスンシオンに赴任させられた、主人公ディエゴ・デ・サマの孤独と待望を共有する。

A: ラテンアメリカの伝統的価値観、男性優位のマチスモがはびこる世界でも、本国出身のスペイン人と植民地生れのクリオーリョには歴然とした格差があり、クリオーリョのサマは差別される。2世紀前も現代も差別や不寛容は連綿とつづく。

B: 不始末をした部下が、サマの切望していたブエノスアイレスに転任できたのに、上司である自分がないがしろにされている理不尽を総督に問い詰めると、「彼はスペイン生れだから」と軽くいなされてしまう。

A: 総督は「サマが本国生れpeninsularではない」と言っている。人事異動はスペイン国王の気まぐれで行われるのであるが、総督はサマの異動嘆願書を握りつぶしていたようで、いくら待っても信書が届けられるはずはなかった。

B: 本国生れの総督は「私はスペインに転任できる」と、国王からの異動信書を誇らしげにサマに読み聞かせる。サマが切れてしまう瞬間です。

A: 悪名高い無法者ビクーニャ・ポルトの人格とサマの人格は、深いところで繋がっている。ビクーニャも部下たちも新世界で一旗揚げようとしていた。社会の欄外に追いやられるのは、いくら待っても夢は実現しなかった結果なのだ。

B: ビクーニャは伝説と化し、一人ではないのかもしれない。一人が死ねば次のビクーニャが生れ、ビクーニャは永遠に生き続けている。複数のビクーニャが存在するようにサマも複数存在する。

A: ビクーニャ・ポルトを演じたマテウス・ナシュテルゲールは、ブラジルの俳優、下記にキャスト紹介をアップしましたが、公開作品としてフェルナンド・メイレレスの『シティ・オブ・ゴッド』、ウォルター・サレスの『セントラル・ステーション』などに出演しています。

B: ビクーニャ・ポルト討伐隊のキャプテンに扮したのがラファエル・スプレゲルブルド。

A: ラファエル・スプレゲルブルドは、ガストン・ドゥプラットとマリアノ・コーンが共同監督した『ル・コルビュジエの家』の主人公、クルチェット邸に住んでいた建築家役を演じた俳優です。舞台俳優出身ですが、脚本家、舞台演出家のほうがメインです。戯曲集も出版している。『サマ』出演は意外でした。

(左端がサマ、中央の馬上の人がキャプテン、頭陀袋を持っているのがビクーニャ)

B: ビクーニャ討伐隊のはずが、討伐隊にビクーニャ本人が紛れ込んでいる。この地が魑魅魍魎の跋扈している世界であることを印象づける。

A: 本作ではビクーニャ・ポルトの人格はとても重要ですね。サマが最後にとった行動、功を焦るあまり討伐隊に志願する、これはあまりに愚かな行為、狂気の沙汰だった。結局サマは取り返しのつかない屈辱を受ける。かつての自分たちがしてきたことですが、既にスペインの栄光が瓦解していたことを暗示している。

B: 討伐隊の悲劇はシェパード・トーンによって、まず観客に届いてきます。悲劇の始まりはビクーニャではなかった。文明人と称するヨーロッパ人が、野蛮人と蔑んでいた先住民に翻弄されるというシニシズム。

A: サマにだけ身分を明かすビクーニャの狡猾さ。サマが裏切ることを見越して打ち明ける。悲劇はすでに準備されていた。時代に取り残され、社会の埒外に追いやられた、サマとビクーニャのフラストレーションは繋がっている。

サマのドラマは決して実現しない昇任を待っている男の物語

B: サマはいわば落伍者、どうして英雄でなく落伍者の映画を撮ろうとしたのか。

A: 『サマ』は決して実現しない何かを待っているマッチョな男の物語、ここでは国王からの昇任通知を待っている。この「待ちつづけている」というテーマが面白い。

B: マチスモ文化のラテンアメリカで、この落伍者の人生を描くというアイデアは、不愉快で困難が付きまといます。サマは文字通り何も手にすることができなかった。

A: 女性はどっちみち権力の欄外にいたわけで、生き方を変えるのに棒で殴られることはない。ロラ・ドゥエニャスが演じたブランデー中毒のルシアナのように、夫の目を盗んで愛人やサマと戯れたり、思う存分贅沢を楽しめる。

B: 幸運なことに両手を失ったりしないですむわけですね。

(サマをもてあそぶルシアナ・ピニャレス・デ・ルエンガ)

A: ロラ・ドゥエニャスは、スペイン女優としては認知度が高いほうです。なんと言っても代表作はアメナバルの『海を飛ぶ夢』(04)です。愛にあふれていたが情緒的に不安定な実在の女性を演じて、ゴヤ賞主演女優賞を受賞した。

B: 一時期アルモドバル映画の常連でもあったが、脇役でも光る女優。今回の出番は多くありませんでしたが、マチスモの世界で生き延びる術を心得た退廃的な女性を演じた。サマ役のダニエル・ヒメネス=カチョも、よく目にする俳優。

A: 今年のラテンビートでは、サンティアゴ・ミトレの『サミット』で、抜け目のないメキシコ大統領を演じた。出演本数の多いベテランですが、アルゼンチン映画は初めてでしょうか。

B: エンド・クレジットで流れたポップ調のBGMは、物語とアンバランスな印象ですが。

A: わざとでしょうね。以前耳にタコができるほど聴いた覚えのある懐かしい曲でした。見ながら同じアルゼンチンのパブロ・トラペロが撮った『エル・クラン』のアンバランスを思い出していました。

B: 誘拐殺人を家業にしていたモンスター家族を描いた映画からは、予想もできないアップテンポな曲が流れてきた。

A: わざと視覚と聴覚を混乱させることを狙って、当時流行していたブリティッシュ・ポップスを使用したのです。トラペロにしろマルテルにしろ若い監督たちの感性は、オールド・シネマニアの意表を突いてきます。

B: 最後に「どうしてサマの映画を撮ろうとしたのか」

A: 「それは音と映像を用いて、甘美な後戻りのできない小旅行に出かけることは、人生においてそうザラにあることではないから」と監督。

B: 製作国9ヵ国、ロケ地8ヵ国、製作者28人という大所帯の遠足、大分お金が掛かったのではありませんか。

A: 撮影監督ルイ・ポサス、編集者ミゲル・シュアードフィンガー他、スタッフの協力があって実行できた遠足でした。

◎主なキャスト紹介

ダニエル・ヒメネス=カチョ(ドン・ディエゴ・デ・サマ)、メキシコ、1961マドリード

代表作『クロノス』『ディープ・クリムゾン 深紅の愛』『ブランカニエベス』『バッド・エデュケーション』『サミット』他

ロラ・ドゥエニャス(ルシアナ・ピニャレス・デ・ルエンガ)、1971バルセロナ

代表作『靴に恋して』『夢を飛ぶ夢』『ボルベール 帰郷』『トーク・トゥ・ハー』

マテウス・ナシュテルゲール(ビクーニャ・ポルト)、ブラジル、1969サンパウロ

代表作『クアトロ・ディアス』『セントラル・ステーション』『シティ・オブ・ゴッド』

ラファエル・スプレゲルブルド(キャプテン・イポリト・パリィリャ)、1970ブエノスアイレス。代表作『ル・コルビュジエの家』、脚本家・舞台演出家、戯曲翻訳を手掛ける。

フアン・ミヌヒン(ベントゥラ・プリエト)、アルゼンチン

ダニエル・ベロネセ(総督)、1955ブエノスアイレス、監督・脚本家・作家

ナウエル・カノ(マヌエル・フェルナンデス)

マリアナ・ヌネス、ブラジル(『ペレ 伝説の誕生』ペレの母親役)

ディエゴ・レルマンの『家族のように』*ラテンビート2017 ⑦ ― 2017年10月23日 16:30

バルバラ・レニーの力演は報われたか?

★前回ルクレシア・マルテルの『サマ』の原作者アントニオ・ディ・ベネデットを紹介したおりに、彼が軍事クーデタ勃発の1976年3月24日に、ビデラ将軍率いる軍事評議会によって即日逮捕されたことに触れました。その同じ日に産声を上げたのが本作の監督ディエゴ・レルマンでした。フィルモグラフィについては、当ブログでは度々触れていますので、紹介はそちらに譲りますが、アルゼンチンの若手監督としては実力派の一人に数えてよいでしょう。

*『家族のように』の内容、監督紹介記事は、コチラ⇒2017年9月3日/2014年5月11日

A: 今年のサンセバスチャン映画祭SIFFに正式出品されたディエゴ・レルマンの第5作 “Una especie de familia” が『家族のように』の邦題で上映されました。SIFFには主なスタッフ、キャストが揃って現地入りして金貝賞を狙いましたが、監督と共同執筆者マリア・メイラの脚本賞受賞にとどまりました。個人的にはちょっと意外でしたが、アルゼンチン社会の非合法養子縁組にメスを入れ、スリラー仕立てで観客を飽きさせなかったことが評価されたのかもしれない。

B: 養子縁組法の不備を利用した乳児の不正取引に医師や看護師、弁護士が絡んでいること、裏にはマフィアの存在がそれとなく暗示されていました。

(トロフィーを手に喜びのレルマン監督とマリア・メイラ、授賞式にて)

A: 女性医師マレナを演じたバルバラ・レニーの女優賞受賞を予想する批評家が多かったようですが、外れてしまいました。同じアルゼンチンからエントリーされたアナイ・ベルネリの “Alanis” で、子持ちの娼婦を演じたソフィア・ガラ・カスティリオーネが銀貝賞、その捨て身で運命に立ち向かうバイタリティーあふれる演技が審査員の心をつかんだようです。

B: ベルネリ監督も銀貝賞をゲット、監督賞と女優賞のダブル受賞でした。

A: これは追加作品、ときどきこういう番狂わせがあります。「初の女性監督受賞」とプレゼンテーターが紹介していましたが、こちらのほうが驚きでした。ディエゴ・レルマンの作品は、テーマが重く、マレナのヒステリックな母親願望の発端が観客に伝わりにくく、テーマ的にも少し欲張りすぎの感がありました。

(バルバラ・レニーとディエゴ・レルマン監督、サンセバスチャン映画祭にて)

「女性がもつ力強さと壊れやすさというか脆さに興味がある」

B: レルマン監督が女性をヒロインにすることが多いのには、何か理由がありそうです。

A: ワールド・プレミアされたトロント映画祭でのインタビューで、「女性がもつ力強さと壊れやすさというか脆さに興味があり、男性中心の権力構造を描くドラマより興味がある」と語っていました。まさにマレナのような女性です。女性医師というステータス、中流家庭でなに不足なく育ち、教養も経済力もあるのに、死産という経験を契機に平常心を失って深みにはまっていく。

B: どうしてこんなにしてまで赤ん坊に執着するのか、最初は観客に分からない。

A: 本当のテーマが見えてくるのは、生みの親の家族が赤ん坊引き渡しに1万ドルを要求してからです。これは最初から仕組まれていた強請りだと、平常心なら即座にわかるはずです。

B: マレナの救世主だと思われていたコスタス医師が本性を現す瞬間ですね。これはドラマですが、アルゼンチンではこのような実態があるのでしょうか。

A: 製作の意図を「乳児養子縁組をした知り合いからそれとなく聞いて興味をもった。取材をして分かったことは、さまざまなケースがあって、証言もまちまちだった。そこで(舞台となった)ミシオネス州に出かけ、あらゆる階層の人々、自分の赤ん坊を売った母親、看護師、警官、裁判官、弁護士・・・」などから証言集めた。

B: 国の養子縁組法の複雑さと後進性、貧富の格差が、映画のような実態を生み出しているのですね。

A: 簡単に言えば、需要と供給のあるところ、必ずやお金が動き、意図したことではなかった裏社会との結びつきができてしまうということです。南米でもアルゼンチンは経済の二極化が激しい。

B: 養子をとって新しい家族をつくりたい人、経済的に子供を育てられないため我が子を手放す人がいるわけ。ここでは法的抜け穴の存在を知りながら、何の手も打たない国の責任が問われている。

A: 男性の存在が希薄ですね。出稼ぎ先で大怪我を負ったことにされたマルセラの夫、マレナとは別居しているような夫マリアノも、最初は携帯の声だけで姿を現さない。もともと夫は養子縁組に反対していたこと、別居していたことも分かってくる。

B: 既に夫婦の仲は壊れている。そのことがマレナの苛立ち、感情の激発の根源かもしれない。

(主な登場人物が勢揃いした重要なシーン、左からマルセラの父、マレナ、

生みの母親マルセラ、ペルニア、マレナの夫マリアノ、コスタス医師)

ヒロインにバルバラ・レニーを選んだ理由は?

A: バルバラ・レニーは、両親が軍事独裁の手を逃れスペイン亡命中にマドリードで生れたが(1984)、生後すぐに民主化なったばかりのアルゼンチンに帰国した。しかし6歳で再びスペインに戻っている。スペイン女優だが、やはり両親の故国でもあるアルゼンチン映画に出演したいと思っていた。すんなり決まったわけではなく、紆余曲折を経ての決断だったようです。

B: マレナに命を吹き込むのに複雑すぎて時間がかかったということですか。

A: 母親になりたいために社会的、道徳的な規範を冒してまで人生の全てを賭ける役ですからね。実人生で自分がまだ子供をもったことがないのも躊躇の一因だった、とSIFFで語っていた。

B: 監督は監督で、アルゼンチンでも問題山積の地域、快適とは程遠いミシオネスでの撮影を案じていたようです。彼女の出演映画のほとんどを見て、強い印象を受けていたので粘った。

(乳児誘拐の廉で留置所に入れられたマレナ、映画から)

A: 最初からバルバラを念頭に入れていたようですから。トロントのインタビューでは、彼女のことを「限度のない可能性を秘めた女優」とぞっこんでした。でもSIFFでは女優賞は逃した。カルロス・ベルムトの『マジカル・ガール』(14)でも取れず、SIFFとは相性が悪い。

B: 冷静さを取り戻したときのマレナ、狂気に走ったかのようなマレナ、そのアップダウンの演技にバルバルを疲労困憊させたと監督。あの謎めいた美しさはどこからやってくるのかなぁ。

(赤ん坊に最後の別れの愛撫をするマレナ、映画から)

A: コスタス医師を演じたダニエル・アラオスは、ガストン・ドゥプラット&マリアノ・コーンの『ル・コルビュジエの家』で、不気味な隣りの男を演じた俳優。赤ん坊の生みの親になったヤニナ・アビラは映画初出演でしたが、我が子を手放す母親の微妙な心理状態を演じて上手かった。

B: 夫のクラウディオ・トルカチル、ブラジル女優のパウラ・コーエン、総じて良かったです。

A: 撮影期間が長かったこともあり、互いに信頼が生まれてチームワークが良かったのかもしれない。

B: スタッフでは、撮影監督ヴォイテク・スタロンの映像は際立ってました。

A: スタロンとは4作目になる “Refugiado”(14)からタッグを組んでいる。1973年生れのポーランド人、主にドキュメンタリーで国際的に活躍している。夫の家庭内暴力から逃れて7歳の息子を連れて逃げ回る母親の話。物語も込み入って一筋縄ではいかないのだが、その映像の美しさは抜群だった。

B: 『家族のように』よりいいね。それに7歳の子供を演じた子役が上手すぎて、どうやって演技指導したのかと驚きました。他にも子供が大勢出演していて、レルマン映画では珍しい。

A: 東京国際映画祭で上映された第3作目の『隠れた瞳』(10)と”Refugiado” と本作を「女性三部作」というらしいのだが、一応これで終りにしたいということです。

B: 一方バルバラ・レニーは、ラモン・サラサールの “La enfermedad del domingo” が来年1月スペイン公開が決定しています。

A: ハイメ・ロサレスの最新作 “Petra”(主役のペトラ役)の撮影が終了したばかり。他に当ブログでも紹介したことのあるアスガル・ファルハーディの “Todos lo saben” にも出演する。『彼女が消えた浜辺』『別離』『セールスマン』などヒット・メーカーのイラン監督作品。主役はハビエル・バルデム、ペネロペ・クルス、それに加えてリカルド・ダリンという豪華版、いずれも2018年公開がアナウンスされています。

*バルバラ・レニーのフィルモグラフィ紹介記事は、コチラ⇒2016年2月15日

サンティアゴ・ミトレの『サミット』*ラテンビート2017 ⑧ ― 2017年10月25日 21:15

リカルド・ダリンのために作られた映画ですか?

★今年のラテンビートは、『スキン』のごたごた、『夏、1993』のドタキャンなどもあり、ドキュメンタリーを除けば、まるでアルゼンチン映画祭のようでした。サンティアゴ・ミトレの長編第3作『サミット』は、リカルド・ダリンの映画と言い換えてもいい。凡庸な政治家の真の姿が後半になって突然浮き上がる、結構手の込んだエンターテイメントでした。ダリンやメキシコ大統領に扮したダニエル・ヒメネス=カチョが着用していたスーツもピシッと決まっていました。カンヌ映画祭2017「ある視点」正式出品作品、邦題は “La coldillera” の英語題 “The Summit” のカタカナ起こし。

*監督キャリア、プロット、キャスト、スタッフなどの紹介は、コチラ⇒2017年5月18日

(サンティアゴ・ミトレ監督とドロレス・フォンシ)

A: リカルド・ダリンは、第65回サンセバスチャン映画祭SIFFでドノスティア賞という栄誉賞を受けました。ラテンアメリカ初の受賞者でしたが、納得の受賞です。「ダスティン・ホフマンのような世界の映画史に残るスターが貰った賞を自分も貰えるなんて」と感激、謙虚な人ですね。ホフマンは第60回の受賞者でした。それで『サミット』が特別上映された。

B: 授賞式間際の慌ただしいサンセバスチャン入りでした。

A: 昼間はマドリードでアスガー・ファルハディのサスペンス “Todos lo saben” の撮影、夜は舞台と走り回っていたようです。ディエゴ・レルマンの『家族のように』にでも触れましたように、これはバルデム=クルス夫婦が主演する期待の映画、バルバラ・レニーも共演します。

B: 授賞式では本作で娘役を演じた監督夫人でもあるドロレス・フォンシがトロフィーのプレゼンテーターになりました。映画の中では複雑な父娘関係を演じましたけど。

(ドノスティア賞のトロフィーを手にしたリカルド・ダリン)

A: 二人は先だって公開されたセスク・ゲイの『しあわせな人生の選択』(原題 Truman、この邦題 mierda)では従兄妹同士、マルティン・オダラの『黒い雪』(邦題 Netfrix、Nieve negra)では兄妹(しかしスクリーンでの接点はない)、雪に閉ざされたパタゴニアに暮らす或る狩人一家の愛憎劇。近親相姦、兄弟殺し、土地の有力者の事件隠蔽、父子間の憎悪など、フラッシュバックを入れてアルゼンチン社会の閉鎖性、後進性をひたすら描いた気分の重くなる作品。

B: ダリンの弟に『キリング・ファミリー』(アドリアン・カエタノ監督)のレオナルド・スバラグリア、精神を病む妹をドロレス・フォンシが演じた。

(パタゴニアの森で世俗を拒んで暮らす狩人役のダリン、『黒い雪』から)

A: 多分初顔合わせはファビアン・ビエリンスキーのクライム・スリラー “El aura / The Aura”(05)だったかもしれない。本作発表後の2006年、心臓発作で47歳の若さで急死した監督。

B: 監督と主役のダリンが国内外の映画賞を山ほど獲得、日本でも公開が期待されたのでした。

A: もしかしたら没後何年とかのミニ映画祭で上映されているかもしれない。ダリンは完全犯罪を目論む癲癇もちの剥製制作者になる。『黒い雪』の狩人と風貌が似ていますが、本質はまったく別もの。本質が似ているのは、イタリア製の有名ブランドのスーツに身を包んだ『サミット』のアルゼンチン大統領エルナン・ブランコのほうかもしれない。

B: ダリンはビエリンスキーの『華麗なる詐欺師たち』(DVD邦題、2000、Nueve reinas / Nine Queens)に続いての出演でした。

A: 少しも華麗な詐欺師ではなかったのですが、DVD特有の邦題でした。というわけで愛すべき人物から心に闇をもつ人物、シリアス・スリラーからブラック・コメディまで演技の幅は広い。

B: まだまだ引き出しの中には、今までとは違うお宝が眠っていそうです。ダリンのために作られた映画です。

A: 『サミット』のなかで父娘で歌うシーンがありましたが、ミュージカル映画はないかな。

B: 仲が良いのか悪いのか、真実を語っているのは父親なのか娘なのか、娘の精神不安定の原因は過去に起きた或る事件がほのめかされるが、どうやら父親が関与しているようだ。

A: 炙り出し役の精神科医ガルシアをアルフレッド・カストロが演じた。友情出演の印象でしたが彼が登場するとスクリーンがしまる。ダリンといい勝負なのがカストロ、次のドノスティア賞の最有力候補者です。ラテンビートの前半で上映された『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』では、共産党根絶を政治使命とする、当時の大統領ガブリエル・ゴンサレス・ビデラに扮した。

B: パブロ・ラライン映画の全てに出演している実力者。「ネルーダ」で触れましょう。

A: ラテンアメリカ諸国「サミット」を大舞台にした政治的スリラーですが、サミットは大道具、どうでもよいとは言いませんが、メイン・テーマではないですね。

(催眠療法で治療中の大統領令嬢役のドロレス・フォンシ)

豪華なキャスト陣の根回しに苦労する?

B: ラテン諸国の大統領が大勢出てきますが、ブラジルとメキシコ以外は影が薄い。大金をかけて3000メートル級の5つ星ホテル「バジェ・ネバド」を舞台にする必要があったのかどうか。

A: アルゼンチンから60ヵ所のカーブをぬって到着した俳優陣や撮影スタッフは、多くが高山病に罹って、仕事の合間に床に寝転がっていたとか。結局「サミット会議」の本番は、ブエノスアイレスのシェラトン・ホテルで撮影した。

B: カンヌでは賞に絡めず、2018年のアカデミー賞外国語映画賞アルゼンチン代表作品も『サマ』に譲り、思惑が外れました。

A: アカデミー賞を意識してか、ハリウッド俳優クリスチャン・スレイター(デレック・マッキンリー役)を参加させたのにね。

(ブラジル一強を避けたい米国と秘密会合に臨む、マッキンリーと大統領)

B: メキシコ大統領役のダニエル・ヒメネス=カチョは、マルテルの『サマ』の主人公、エル・ドラドの狂気のアギーレの後継者役でしたが、ここではイタリアン・テーラードのスーツで身を固めた策士を演じました。

A: この映画の面白さは、各国の立ち位置をそれなりに押さえているところです。天国からは見放され、米国に一番近い国メキシコの苦悩を代弁していた。

B: 石油採掘の技術はブラジルが持っている。欧米列国が重視する国はブラジルをおいてほかにない。ベネズエラやボリビアのように埋蔵量があるだけでは話にならない。

A: 各国ともブラジルの言いなりになりたくないから、最後はブラック・コメディでした。自分が大統領を牛耳っていると思っていた、ヘラルド・ロマノ演ずるアルゼンチン首相が、見事に梯子を外されました。人を見掛けで判断してはいけないという教訓を含んだお話でした。

(イタリアン・テーラードで武装したメキシコ大統領役のダニエル・ヒメネス=カチョ)

B: ドロレス・フォンシ以外の女優陣のなかで一番重要なのが、個人秘書役ルイサ役のエリカ・リバスです。どうやら大統領の過去の秘密を握っている。

A: ダミアン・ジフロンの『人生スイッチ』最終話で、嫉妬で大騒動を巻き起こす花嫁になった女優。ここでは権力を操縦する賢い人物を演じた。アルモドバルのミューズを卒業したエレナ・アナヤ、各国の大統領にインタビューする新聞記者になった。

B: チリ大統領役のパウリナ・ガルシア、それぞれ認知度も演技力も申し分なしでした。

(表の顔で挨拶を交わす二人の大統領、ダリンとガルシア)

(大統領にインタビューする記者エレナ・アナヤ)

「私は常に真実を語っている嘘つきです」とリカルド・ダリン

A: 撮影は『人生スイッチ』を手掛けたハビエル・フリア、音楽はアルモドバルの絶大な信頼を受けているアルベルト・イグレシアス、ゴヤ賞胸像のコレクターでした。

B: アルゼンチン、フランス、スペイン合作の大作、果たして公開してもらえるでしょうか。

(大統領令嬢役のドロレス・フォンシ)

(大統領令嬢役のドロレス・フォンシ)

A: さまざまな役柄を演じてきましたが、その一部は悪い部分を含めて私のなかにあり、そのことを自分は気づいている。大切なのはそれを取りのぞいて、新しい人格に吹き込んでいくことです。いつも上手くいくとは限りませんが、どこに向かって行こうとしているかを押さえるようにしています。「リカルド・ダリンは何者?」とのエル・パイス紙の質問には、「私は常に真実を語っている嘘つきです」と返答しました。分かったようで分かりません(笑)。

今年も寂しいスペイン語映画*東京国際映画祭2017 ① ― 2017年10月27日 16:05

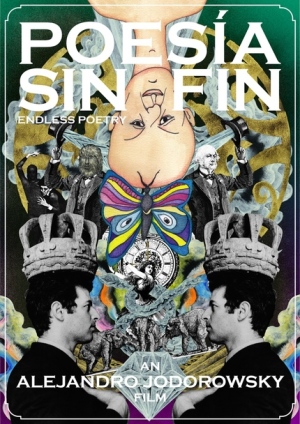

特別招待作品、ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』

★スペイン語はマイナー言語だから、上映作品が少ないのも仕方がないのかもしれないが、ラテンアメリカ諸国を含めると20ヵ国を超える。今年はコンペティション部門は残念ながらゼロでした。特別招待作品として、アレハンドロ・ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』(仏・チリ・日、16)、「ワールド・フォーカス」部門に英語映画だがスペインの監督アントニオ・メンデス・エスパルサの『ライフ・アンド・ナッシング・モア』(西・米、17)、ラテンビート共催上映のギジェルモ・デ・オリベイラのドキュメンタリー『サッドヒルを掘り返せ』(スペイン、西語・英語・伊語・仏語、17)の3本上映です。

★『エンドレス・ポエトリー』は、2016年カンヌ映画祭併催「監督週間」の正式出品作品、『ライフ・アンド・ナッシング』は、今年のサンセバスチャン映画祭コンペティション部門正式出品作品で、2作とも各映画祭で上映されたとき紹介記事をアップしております。ホドロフスキー作品は26日に鑑賞済み、『ライフ・アンド・ナッシング』はこれからを予定しています。

『エンドレス・ポエトリー』(Poesia sin fin)アレハンドロ・ホドロフスキー

*紹介記事は、コチラ⇒2016年5月20日

『ライフ・アンド・ナッシング』(Life and Nothing More)アントニオ・メンデス・エスパルサ

サンセバスチャン映画祭2017「国際批評家連盟賞FIPRESCI」受賞

(セルヒオ・ガルシア・エルナンデス)

ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』*東京国際映画祭2017 ② ― 2017年10月31日 21:41

回想録『リアリティのダンス』の青春編、フランスに旅立つまで

★アレハンドロ・ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』は、公開が決定していたので躊躇していましたが、Q&Aに「アダン・ホドロフスキー来場」につられて観てきました。2016年のカンヌ映画祭併催の「監督週間」正式出品作品、既に作品のアウトラインを記事にしております。主要人物以外、キャストがはっきりしていなかった部分もあり、今回補足してアップしました。これから公開される作品ですが、回想録も翻訳され、ネタバレしたら面白くないという性質の映画ではありません。生れ故郷トコビージャを後にして首都サンチャゴに転居した1940年代後半から、父親の反対を押し切って言葉も分からないパリに出立する1953年までが描かれています。世界が第二次大戦で病みつかれていたのとは対照的に、チリのデカダンな様子に興味を覚えました。

*『エンドレス・ポエトリー』の作品紹介記事は、コチラ⇒2016年5月20日

(ユーモアたっぷりのアダン・ホドロフスキー、2017年10月26日、EXシアター六本木にて)

★ホドロフスキーは、『リアリティのダンス』を含めた5部作のオートフィクションを構想しているらしく、今作が第2部になる。次はパリ時代からメキシコに渡るまで(1953~60)を第3部として資金集めを開始しています。今作同様キックスターターなどのクラウドファンディングで製作資金を呼びかけが始まっています。「どなたか会場に億万長者はおりませんか」とアダンがQ&Aで呼びかけていた。以下は個人的な憶測にすぎませんが、『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』を撮ったメキシコ時代が第4部、再びパリに戻ったパリ第二期(1974~)を第5部として、挫折した『DUNE』などが語られるのではないでしょうか。

★ホドロフスキー監督の故国チリでは、Cineteca Nacional de Chile(チリの映画保存の国立研究機関)で上映されましたが今もって未公開です。前作の『リアリティのダンス』(14)も、トコピージャでの特別上映こそされましたが公開まで時間がかかりました。それも日本でいう映倫G18(18歳以下は保護者同伴)の制限付きだった。はたして第2部は公開されるでしょうか。

カリカチュアされた登場人物、どこからどこまでがフィクション?

A: だいたい回想録『リアリティのダンス』の取りとめないエピソードをなぞっていくかたちで進行しますが、どの登場人物も大袈裟にカリカチュアされています。初恋のステラ・ディアス・バリン、エンリケ・リン、ニカノール・パラなど著名な詩人が登場します。ホドロフスキー流のデフォルメが施されていますので、なまじ詩人たちの知識があると、128分という長さから少し疲れるかもしれません。

B: 前作第1部はファンタジックなフィクション性が明らかで、第2部のほうが時間を追って忠実に再現している印象。監督は第1部から両親が溺愛したという2歳年長の姉ラケル*を見事に消去してしまいましたが、この姉の存在を無視したところが微妙です。

A: 既に鬼籍入りしていますが、可愛いラケル、ラケリータと呼ばれた美人の姉に対するコンプレックスは相当なもので、彼の屈折した性格の一因にラケルに対する嫉妬心がありますね。祖父母の代にウクライナから移民してきた貧しいユダヤ系一族という出自だけではないでしょう。ペルーに移住して詩人として活躍、ペルー文化に寄与した女性。

B: ハイメはロシア人も嫌いだったが、それ以上に周りにユダヤ人と知られることを恐れていました。

A: チリ人の半分はドイツ贔屓の反ユダヤ主義者と決めつけていた。鉤鼻のせいで直ぐユダヤと分かる息子は、父親の憎しみの対象になった。しかし皮肉にも息子は父親を憎みつづけながら、その性格の一端を受け継いでいます。

ホドロフスキー家総出で映画をつくりました

B: 観客からホドロフスキー家に生まれた感想を訊かれて「まったく普通ではない家族です」とアダンが答えて会場を沸かせていましたが、訊くまでもない質問です。

A: 映画出演については「父親に監督されて父親に扮し、兄(ブロンティス)が祖父(ハイメ)を演じた。衣装デザインを担当したのが、父の奥さん(義母パスカル・モンタンドン=ホドロフスキー)とややこしかった」と笑わせていました。第2部でも監督自身が謎の人物として登場してくる。この人物は青年アレハンドロの内言ともとれるが、同名の父方の祖父アレハンドロとも解釈できる。彼は統合失調症で何度も異次元をさまよったあげく、最後は狂気に陥った人です。

B: 祖父アレハンドロを父親アレハンドロが演じ、アダン=アレハンドロに寄り添う構図ですか。アダン(1979)はホドロフスキーが50歳のとき生まれた末っ子で、父親のお気に入り、性格も才能もブロンティスより父親似です。

(青年アレハンドロ役のアダンに寄り添う老アレハンドロ役の監督)

A: ブロンティスは長いあいだ父とは上手くいっていなかった。義母パスカル(1972)はブロンティスより10歳若い。二人の母親はそれぞれ別の人で、ホドロフスキーが何婚したかはパートナーを含むかどうかで異なり、父親が鬼才だと子供も苦労します。

B: 「フツウの生活がしたい」と父親と縁を切った娘さんもおりますね。

*ホドロフスキー家の家族紹介記事は、コチラ⇒2014年7月19日

A: アダンは第1部と同じく音楽も担当している。「ミシェル・ルグランの使用していたピアノで作曲した。父の好みが分かっていたので、バイオリン、ピアノ、フルート、オーボエをメインにして、『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』を参考にした」と語っていた。2017年はルグラン生誕85周年、音楽を担当したジャック・ドゥミの『ロシュフォールの恋人たち』公開50周年ということで盛り上がっています。

B: さらに監督の好きな作曲家として、エリック・サティ、ベートーヴェン、特にストラヴィンスキーを強調していました。アダンは音楽だけでなくダンスやマイムを勉強していて、それを取り入れたかったので提案した。父は人の意見はきかない人ですとも語っていた。

A: 後半のサーカスのピエロを演じた大掛りなシーンがそれですね。父親ハイメは若いころ一時期サーカスの空中ブランコ乗りの芸人だった。子供のころに会っていた、同じサーカスで道化師をしていたクラウン・キャロットと偶然出会い、彼の勧めで道化師になろうとする。結局ピエロにはならなかったが、ここでの体験は彼の人格形成に重要な役割を果たしている。

空手チョップの達人、詩人ステラ・ディアス・バリンに一目惚れ

B: 母親サラと初恋の詩人ステラ・ディアス・バリンをパメラ・フローレスが演じた。実際のステラはあれほど豊満ではなかったようですが。母親と恋人を同じ俳優に演じさせた。ここら辺に自分を無視しつづけた両親への監督の怨念のようなものを感じた。

A: ギリシャ悲劇のオイディプス王との繋がりですね。回想録では「ステジャ」ですが、YouTubeや字幕によってステラとしました。ニカノール・パラの詩「ラ・ビボラ<蛇女>」にインスピレーションをあたえた女性、チリ「最初のパンク詩人」と言われている。以前秘密警察の一員だったときにカラテを習っていた。当時は映画のように真っ赤に髪を染め、顔を化粧する代わりに絵の具を塗っていた。ドクロの刺青も本当で、1リットル・ジョッキでビールをお替りするのも事実、美しい野獣のような女性だったと。

B: 空手チョップは本当なんですね。ステラは特別でしょうが、1949年のサンティアゴは、誇張でなくボヘミアン・アーティストたちはトンでいた。戦争に参加しなかったチリは、長い海岸線が太平洋に面していて、海の幸が豊かだったらしい。フェデリコ・フェリーニの娼婦サラギーナを重ねてしまいました。

(ステラ・ディアス・バリンに度肝をぬくアレハンドロ、カフェ・イリスのシーン)

(実際のステラ・ディアス・バリン)

A: フェリペ・リオスが演じたニカノール・パラは、実際はもっといかついボクサーのような顔、体形もがっしりしていた。当時の若者はパブロ・ネルーダではなくパラの詩を読んでいたという。ホドロフスキーはパラが技術学校で数学教師をしていたときの再会シーンを入れている。現在103歳、100歳の誕生日には、バチェレ大統領がお祝いに出向いている。

B: 本作ではネルーダはクソミソですが、ノーベル賞を受賞しました(笑)。似ていなくてもいいんですが、華奢なエンリケ・リンを演じたレアンドロ・ターブは似ていました。彼は映画では詩人ですが、後には戯曲、エッセイ、小説、物語なども書きました。

A: 多才な人で、ピノチェトの時代末期の1988年、58歳という若さで惜しくも癌に倒れました。ピノチェト時代にも作品を発表し続けましたが、危険人物とは見なされなかったようです。多分、第3部以降は出てこないかもしれない。レアンドロ・ターブはアルゼンチンの俳優(ポーランド系ユダヤ)で脚本家、TVホストと活躍、本作で映画デビューを果たした。

(エンリケ・リンを演じたレアンドロ・ターブ)

B: 最後のほう、アレハンドロがパリに出発する前に、第1部で出てきたカルロス・イバニェス・デル・カンポ将軍が亡命先の米国から帰国します。

A: 同じバスティアン・ボーデンホーファーが演じた。1952年第2次イバニェス政権が成立する。

(カルロス・イバニェス将軍のチリ帰還のシーン)

B: ホドロフスキーがチリを後にするのは、翌年の1953年3月3日、24歳のときで、これが最後の別れになった。

A: 再び親子が会うことはなかった。このモンスター的父親、それを許した母親、美しい姉を溺愛し、息子を幽霊扱いした父親を監督は許せなかったが、似たもの父子です。

(父ハイメの諫めを振り切ってチリを後にするアレハンドロ)

B: 内容紹介をした時点では、キャロリン・カールソンがどんな役をするのか分かりませんでしたが、タロット占い師役でした。

A: ホドロフスキーは、神秘的テーマへの関心が以前からあり、第3部となるだろうメキシコ時代にサイコテラピーとシャーマニズムを合わせた独自の心理療法を編み出して実践している。

B: Q&Aでも「アジアに特に関心があり、禅とかニンジャにも興味を示している」とアダンが話していたgが、クロサワの影響があるようです。。

A: メキシコ時代には日本人の高田慧穣と親交を結んでいます。『リアリティのダンス』のプロモーションで来日した折りにも座禅をしています。

B: 映画でも黒子のニンジャを登場させていた。

A: 個人的印象を言えば、前作のほうが面白かった。好みは十人十色、先ずは映画館に足を運んでスクリーンで見てください。DVDでは面白さが半減する映画です。

◎主なキャスト

ブロンティス・ホドロフスキー(父親ハイメ役、ホドロフスキーの長男)、

パメラ・フローレス(母親サラ&詩人ステラ・ディアス・バリンの2役)

イェレミアス・ハースコヴィッツ(10代後半アレハンドロ)、

アダン・ホドロフスキー(青年アレハンドロ、ホドロフスキーの四男)

アレハンドロ・ホドロフスキー(老アレハンドロ、祖父アレハンドロ?)

レアンドロ・ターブ(詩人エンリケ・リン)、

フェリペ・リオス(詩人ニカノール・パラ)

フリア・アバンダーニョ(エンリケ・リンのガールフレンド、ペケニータ)

カオリ・イトウ・伊藤郁女(操り人形劇団の仲間)

キャロリン・カールソン(タロット占い師マリア・レフェブレ)

ウーゴ・マリン(彫刻家・画家ウーゴ・マリン)

フェリペ・ピサロ・サエンス・デ・ウルトゥリー(青年ウーゴ・マリン)

バスティアン・ボーデンホーファー(カルロス・イバニェス・デル・カンポ将軍)

カルロス・Leay(死の天使)

アリ・アフマド・サイード・エスベル、筆名アドニス(画家アンドレ・ラクス)

*ラケル・レア・ホドロフスキー(1927~2011)詩人、1927年トコピージャ生れ。15歳のときユダヤ系移民の数学教師サウル・グロスと結婚するも間もなく破綻。1950年代にペルーの国立サン・マルコス大学の奨学金を得て移住、小説家、文化人類学者のホセ・マリア・アルゲダスと知り合い、ペルー文化に寄与。ユダヤ系アメリカ人、ビート文学の代表者、詩人アレン・ギンズバーグ(1926~97)とは互いに連絡を取り合っていた。両親が同じ船で米国に到着した間柄だった。2011年10月27日、首都リマで死去。処女詩集“La Dimensión de los Días”、他に“Poemas Escogidos”、“Caramelo de Sal”など。

最近のコメント