チリ映画 『おうちでバカンス』 リカルド・カラスコ ― 2015年12月02日 19:31

夏の家族旅行は我が家で海水浴?

★「チリ映画上映会」がセルバンテス文化センターで10月に開催され、うちリカルド・カラスコ監督のトークがあった“Vacaciones en familia”を見てきました。サンチャゴ上流家庭のブラック・コメディ、主人公ソフィアの可笑しくて切なくて、しかし実に残酷なお話なのでした。

『おうちでバカンス』“Vacaciones en familia”

製作:El Paseodigital Ltda

監督:リカルド・カラスコ

脚本:ロドリゴ・アントニオ・ノレロ

音楽:ミゲル・タピア

撮影:ホセ・ルイス・アレドンド

美術:カルロス・ガリド

音響:ボリス・エレラ

プロデューサー:ビセンテ・カラスコ

データ:チリ、スペイン語、2014年、90分、コメディ

受賞歴・ノミネーション:トリエステ映画祭2014、サンディエゴ(米)映画祭2015、リマ映画祭2015,各上映

(ブラジルの海岸で海水浴を楽しむケリー一家)

キャスト:マリア・イスキエルド(ソフィア・アルテアガ)、フリオ・ミロスティチ(夫フアン・ケリー)、アリシア・ロドリゲス(娘カミラ)、フェリペ・エレラ(息子ベト)、マリカルメン・アリゴリアガ(隣人スサナ)、マルシアル・エドワーズ(スサナの夫ロベルト)、セルヒオ・エルナンデス(ソフィアの父ミゲル)、シルビア・サンテリセス(ソフィアの母ルイサ)、フアン・パブロ・ミランダ(市警察官)、ガブリエラ・メディナ(マリータ)、他

プロット:ケリー家は社会的には上流家庭であるが、フアンはヨーロッパ直系の子孫とはいえ失業中、ソフィアは今では定かでないが或る貴族の末裔という。実体のないステータスにしがみついている家族。フアンはインテリとは言えないが家族を愛しており、自分の怠惰のせいで家族の期待にそえない実情を変えたいと思っている。ソフィアは、彼女の父親のコネで手にした仕事に失敗してしまう夫を幾度となく見てきた。日に日に暮らし向きは悪くなるばかり、夏のバカンスは目前だ。そこでケリー家が考えだした風変わりなバカンスとは、1ヶ月間ブラジルの避暑地に出かけたことにして、家族4人で自宅に閉じこもることだった。 (文責:管理人)

見栄っ張りなセレブが手元不如意でバカンスに行けなかったら・・・

A: 意識は上流でも実態は中流階級ですね。一応通いの家政婦さんを雇っているが、支払いは滞っているという設定になっている。チリの上流家庭では女主人が料理洗濯掃除をすることはない。家事はプロフェッショナルな家政婦の領分で、女主人でも手が出せない。我が子の躾や教育も家政婦に任せている。

B: ソフィアも以前は料理などしなかったから、できる料理は見よう見まねのスパゲッティだけ、水加減も茹で加減も適当だから美味しいはずがない。「〽今日もコロッケ、明日もコロッケ、これじゃ年がら年中コロッケ」よりヒドい。

A: チリの家政婦制度は特別で、それを問題にした映画がセバスティアン・シルバの『家政婦ラケルの反乱』(09)でした。原タイトルは“La nana”、乳母を兼ねたメイドのことで、ここでは住込みの家政婦でした。本作については既に記事にしているので深入りしないが、チリの家政婦制度は特殊です。

B: 隣国ペルー出身の家政婦も多い。シルバ監督自身もNanaに育てられたと語っていた。

A: 家政婦マリータに「1ヶ月ブラジルにバカンスに出かけるから」と暇を出すシーンは、伊達に入れたわけではなく、それなりの理由があったわけです。

B: 家政婦は、主人も失業中だし給料を払ってもらっていないから、ブラジルはおろかバカンスなどが取れるとは思っていない。このシーンの会話は主客転倒ぎみでした。

A: これがチリ独特のユーモアですね。2月の酷暑のなか、明かりも点けず窓を締め切って1ヶ月暮らすなど不可能、映画の設定そのものがおかしい。でもチリならあり得る設定だそうです。これはチリ上流社会の「夏のバカンスは家族で長期にとる」というトラウマを風刺している。

B: こういう慣習がなければ息もできない密室暮らしはしなくてよかった。

上流階級に溜まっている悪臭――出世至上主義

A: 見栄っ張りは隣家のスサナも相当なもの、ぐうたら息子はハーバード大学に行ってることになっている。チリでも自国の大学より外国の大学、特にハーバード大は高嶺の花のようです。

B: 実際は二流三流の大学でも、外国の大学のランクはよく分からないからありがたがる。しかし現在ではネットで簡単に検索できるから要注意、したがってハーバード大なら安全だ。

A: 勘のいいスサナは、当初から疑心暗鬼だ。キゾクだがフゾクだが知らないが、お高く止まっているソフィアが気に入らない。なんとかやり込めたい。

B: 隣家は留守だというのにヒマだから、五感をピンピン張り詰めて偵察している。時々明かりが漏れてくるし音もする。これはワタシの錯覚ではないとウキウキ、スパイごっこは大人でも楽しい。

A: 料理をすればゴミが出る、ゴミを外に出すわけにいかないと、どうなるか。腐って悪臭を放つ。監督の厳しいセレブ観が窺える。

B: スサナは自分の勘が正しかったことを確信し、大胆な行動に出る。こういう詮索好きの隣人は歓迎できない。

A: チリはピノチェト派(YES組)VS反ピノチェト派(NO組)の危険な時代が20年近くあり、皆な疑心暗鬼、「隣は何をする人ぞ」とスパイごっこに余念がなかった。

B: ホンネを見破られると密告され、まかり間違うとドザエモンになる危険性があった。

A: パブロ・ララインの「ピノチェト三部作」やパトリシオ・グスマンのノンフィクションで記事にしたばかりです。まだ完全に終わっていません、大分先になるでしょう。

(愛し合っているフアンとソフィア)

B: フアンの仕事が長続きしない理由の一つに、ソフィアの極端な出世至上主義がある。出世できない夫はクズということですね。

A: ケリー家のボスはフアンでなくソフィア、両親の娘婿の評価も高くない。二人揃って偵察に来られるのはフアンには耐え難い。チリワインと称して混ぜ物を出していた。舅ミゲルは顔をしかめて吐き出しそうにしていたが。

B: 不甲斐ない亭主をもった娘が不憫でならない(笑)。孫の将来も心配だ。愛しているから、家族は切ないわけですが。

A: チリは見栄えを重視する社会で、ソフィアのように海外でのバカンスを夢見ている人が多いそうだ。だから夫は妻のために豪勢な夢のブラジル旅行を編み出した。表面的には他愛ないようにみえて、実はチリ社会の内容の濃いX線写真を撮っているようだ。

B: 病名は複雑ですね。ソフィアの狂気が痛ましい。邪魔が入らなければ、家族揃ってごっこ遊びがそれなりに楽しめたかもしれない。

*監督紹介*

リカルド・カラスコは、1960年サンチャゴ生れ、監督、脚本家、撮影監督。チリのカトリック大学で造形芸術を学ぶ、1992年、キューバのサン・アントニオ・デ・ロス・バニョスの映画学校の奨学金を貰い、ドキュメンタリー製作を学んだ。1995年フランスに渡り、Ateliers Varan でもドキュメンタリー映画を専攻した。その後帰国して、ペドロ・チャスケルのような重要な監督とドキュメンタリーを共同製作している。2001年、長編映画 “Negocio redondo”でデビュー、ウエルバ・ラテンアメリカ映画祭「国際批評家賞」受賞、マイアミのラテン映画祭で「ゴールデン・シラサギ賞」を受賞した。本作が2作目、他に長編ドキュメンタリー“Valor para seguir tocando”を撮っている。短編多数。キャリアの長さに比べて作品数が少ないのは、ピノチェト時代には検閲が通らず撮れなかったせいである。

(リカルド・カラスコ監督)

*主な俳優紹介*

マリア・イスキエルド(ソフィア)は、1960年サンチャゴ生れ、1978年TVドラマでデビュー、テレビ界での活躍が目立つ。映画は、2004年ボリス・ケルシアのコメディ“Sexo con amor”、他アンドレス・ウッド『マチュカ』、パブロ・ララインの“Fuga”、最近は映画にシフトしている。

フリオ・ミロスティチ(フアン)は、本作で映画デビュー、テレビ界で活躍していた。

マリカルメン・アリゴリアガ(スサナ)は、1957年サンチャゴ生れ、1981年からテレビ界で活躍のベテラン、セバスティアン・シルバの“La vida me mata”やララインの『NO』他、舞台にも立つ。

アリシア・ロドリゲス(カミラ)は、1992年サンティアゴ生れ、2012年マリアリー・リバスの“Joven y alocada”で主役を演じた。

セルヒオ・エルナンデス(ソフィアの父)は、1957年バルパライソ生れのベテラン、セバスティアン・レリオの『グロリアの青春』、ララインの『NO』、ミゲル・リティンの「ドーソン島10」など、多数。

(撮影中の家族と談笑する監督)

マルティネス=ラサロの新作”Ocho apellidos catalanes”公開 ― 2015年12月09日 13:14

1年半待たされましたがやっと“Ocho apellidos catalanes”が公開

★昨年のスペイン映画界の救世主“Ocho apellidos vascos”(2014)の続編です。監督エミリオ・マルティネス=ラサロの希望というより製作者の「柳の下の二匹目の泥鰌」を狙っての企画だったようです。果たして泥鰌は「居たのか、居なかったのか」どっちなのでしょうか。クランクインの記事はアップしておりますが、改めてフィーバーぶりを。前作も日本では無視され続けておりますが(多分)、スペインでの興行成績は、毎回好評のサンティアゴ・セグラの「トレンテ」シリーズは言うまでもなく、あのフアン・アントニオ・バヨナの『インポッシブル』をも抜いたのでした。スペイン人を理解するには、格好の教材だと思うのですが、公開の道は遠そうです。

★スペインで映画館に足を運んだ人は延べ約1000万人、総人口4600万の国ですから、一つマルが間違っているのではないかと思うほどです。山田洋次監督の「男はつらいよ」シリーズは本編48作、ギネスブック入りだそうですが、それでも全作のトータル観客数は8000万、これも凄い数字ですけど、ちなみに第1作は54万人だったそうです。“Ocho apellidos vascos”の数字が如何に破格だったかが分かります。これは、映画館から何年も足が遠のいていた人、映画はテレビやDVDで観るものと決めていた人が行かないと達成できない数字です。

(2015年興行成績ナンバーワンの結果に大喜びするスタッフ、キャストたち)

★第2作目、カタルーニャ編はどうだったか、思惑通り二匹目の泥鰌は居たようです。11月27日、公開1週目の集計が出ました。観客動員数1,809,490人のおかげで、11,081,639ユーロ、うち観客の73%が初日に映画館に足を運んだそうです。「バスク編」のスクリーン数は350でしたが、「カタルーニャ編」は884だったそうです。封切り日は金曜日なのですが。結局2014年に引き続き、2015年も興行成績ナンバーワンになることは確実です。公開前の予想では、「バスク編5600万ユーロを超えることは不可能、うまくいって3000万ユーロ」と踏んでいたようですから期待以上の数字です。どうやら先が読めなくなってきたようだ。

(クララ・ラゴ、ダニ・ロビラ、カラ・エレハルデ、続編「カタルーニャ編」)

★こうなると第3作、4作・・・と欲が出て、「ガリシア編」やら「アンダルシア編」などが撮られるかもしれない。脚本は前作と同じボルハ・コベアガとディエゴ・サン・ホセが共同執筆した。国粋主義者の「コルドをニューヨーク入りさせたい。ブルックリン橋を船で潜らせ、『なんてこった、こりゃポルトゥガレテの吊橋じゃないか』と歓喜の声を上げさせたい」とサン・ホセ。「ポルトゥガレテの吊橋」というのは、1893年に完成したビルバオ川に架かった吊橋、世界遺産に登録されている。しかし規模は比較にならないほど小さいから笑える。このシリーズは、主役のダニ・ロビラとクララ・ラゴより、バスク・ナショナリストに凝り固まったコルト役カラ・エレハルデ(クララの父、ゴヤ助演男優賞受賞)なしでは成立しないコメディです。海外編も考えているということですかね。

★「わたしたちが好きなコメディは、ジュリア・ロバーツが出演した『ベスト・フレンズ・ウェディング』なのです。かつての恋人―しばらく会っていないが今でも愛している―の結婚式をぶち壊して自身が花嫁になりたい。このようなコメディが元になっている」とコベアガ。ハリウッドのロマンティック・コメディの古典ですね。また「バスク編」のプロットは、ジェイ・ローチの『ミート・ザ・ペアレンツ』、主人公ベン・スティラーが恋人(テリー・ポロ)の父親(デ・ニーロ、元CIAの職員)に結婚の許しを得るためニューヨークに乗り込むお話でした。吹き替えでも繰り返し放映されたヒット・コメディ。カラ・エレハルデVSデ・ニーロ、ダニ・ロビラVSベン・スティラー、クララ・ラゴVSテリー・ポロという図式です。

★他に、ベルランガの『ようこそマーシャルさん』(1952)、セグラの「トレンテ」シリーズ、W・ベッカーの『グッバイ、レーニン!』(独2003)、それに戦前のハリウッド映画、ジョージ・キューカーの『フィラデルフィア物語』(1940)などを上げている。戦後間もない1948年に日本でも公開され、「こんな映画を作っていた豊かな大国と戦争してたんだ」と、観客はショックを受けた。

★「第1作の成功がプレッシャーになっていたが、脚本は自由裁量であった。二人が恐れていたのは筋のマンネリ化、それを避けるためガラリと変えた。続編は恋の三角関係です」とサン・ホセ。スタッフもキャストもほぼ同じですが、クララ・ラゴ(アマイア)のカタルーニャでの新恋人にブルト・ロメロ、その祖母役に大ベテランのロサ・マリア・サルダが加わった。この家族は典型的なカタルーニャ気質を体現しており、バスクのクラシック・ジョークを言い換えながら笑わせる。どうやらバスクとカタルーニャの違いが分からないと笑えないのかもしれない。ジハード・テロリストについてのジョークもちょこっとあるようだ(心配?)。ロメロが演じる新恋人は、現代アーティストでヒップスターという役柄、「この役はマリオ・カサスには無理だよ、それで僕のところに回ってきたんだ」とロメロ。エル・パイス紙の購読者向けに企画された公開2日前インタビューで冗談をとばしていた(司会は本紙の批評家グレゴリオ・ベリンチョン)。

(左から、カルメン・マチ、ブルト・ロメロ、マルティネス=ラサロ監督、11月18日)

★このインタビューから見えてきたのは、バスク編製作中に続編が構想されていたが、「実際に私が、決心したのは第1作の大成功が分かった時点」とマルティネス=ラサロ監督。また「映画は数多くのおバカさんで成り立っている」とも語っていた。確かホセ・ルイス・ゲリンも「クレージーでないと映画は作れない」と語っていた。監督キャリアはバスク編で紹介しています。

★カルメン・マチは続編も同じメルチェ役、バスク編ではゴヤ助演女優賞を受賞した。多くの批評家が脇役エレハルデとカルメンのベテラン勢の演技なしに大成功はなかったと口を揃えた。彼女は、2010年エミリオ・アラゴンの『ペーパーバード 幸せは翼にのって』がラテンビートで上映されたとき、監督と一緒に来日した。アルモドバル新作「フリア」(「沈黙」を改題)には出演していませんが、アルモドバルの常連さんでもある。ゴヤ賞2015ノミネーション他でキャリア紹介しています。

*関連記事・管理人覚え*

◎バスク編の紹介記事は、コチラ⇒2014年3月27日

◎バスク編フィーバーの記事は、コチラ⇒2014年5月13日

◎ゴヤ賞2015ノミネーションの記事は、コチラ⇒2015年1月28日

第21回フォルケ賞2016*ノミネーション発表 ― 2015年12月12日 09:27

★師走に入ると「フォルケ賞」のノミネーションが発表になる。もう1年経ったのかと時の速さに溜息が出る。今年から新しいカテゴリー「短編映画」と「Cine y Educacion en Valores」という賞が加わりました。後者は目下ノミネーションが発表になっていない。大事件が起こらないかぎり2016年1月11日に授賞式がマドリードのPalacio Municipal de Congresosで行われる。

最優秀作品賞(長編とアニメーション)

“El clan” 「ザ・クラン」(アルゼンチン=西)パブロ・トラペロ

ベネチア映画祭2015(銀獅子)監督賞受賞

“Nadie quiere la noche” イサベル・コイシェ ベルリン映画祭2015オープニング作品

“A cambio de nada” ダニエル・グスマン マラガ映画祭2015作品賞(金賞) &

監督賞(銀賞)受賞

“Truman” セスク・ゲイ サンセバスチャン映画祭2015

最優秀長編ドキュメンタリー賞

“13, Miguel Poveda” フランシスコ・オルティス

“2014, Nacido en Gaza” エルナン・シン

“Basilio Martin Patino, La decima carta” ビルヒニア・ガルシア・デル・ピノ

“Ciutat morta” ハビエル・アルティガス&サポ・オルテガ

“I’m Your Father” トニ・ベスタルド&マルコス・カボタ

最優秀短編賞

“Bikini” オスカル・ベマセル

“El corredor” ホセ・ルイス・モンテシノス

“Inside the Box” ダビ・マルティン・ポラス

“Os meninos do rio” ハビエル・マシペ・コスタ

“Oscar desafinado” ミケル・アルバリニョ

最優秀男優賞

ギジェルモ・フランセージャ “El clan”

ルイス・トサール “El desconocido” ダニ・デ・ラ・トーレ監督

サンセバスチャン映画祭2015ベロドロモ、ベネチア映画祭2015コンペ外上映

リカルド・ダリン “Truman” サンセバスチャン映画祭2015男優賞受賞

ハビエル・カマラ “Truman” サンセバスチャン映画祭2015男優賞受賞

ペドロ・カサブランク “B, la pelicula” ダビ・イルンダイン監督

最優秀女優賞

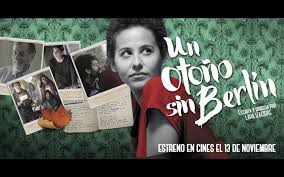

イレネ・エスコラル “Un otono sin Berlin” ララ・イサギーレ監督

ジュリエット・ビノシュ “Nadie quiere la noche”

ペネロペ・クルス “Ma Ma” フリオ・メデム監督

ナタリア・デ・モリーナ “Techo y comida” フアン・ミゲル・デル・カスティージョ監督、

マラガ映画祭2015女優賞受賞

ノラ・ナバス “La adopcion” ダニエラ・フェヘルマン監督

最優秀ラテンアメリカ映画賞

“El club” 『ザ・クラブ』パブロ・ラライン(チリ)

ベルリン映画祭2015審査員グランプリ受賞、ラテンビート2015上映

“El clan” パブロ・トラペロ(アルゼンチン、スペイン)ベネチア映画祭2015監督賞受賞

“El abrazo de la serpiente” チロ・ゲーラ(コロンビア)

“Magallanes” サルバドール・デル・ソラル(ペルー)

“La memoria del agua” マティアス・ビセ(チリ)

★主なノミネーションは以上です。結局、当然といえば当然なのですが、マラガ映画祭やサンセバスチャン映画祭での受賞作、世界三大映画祭(カンヌ、ベネチア、ベルリン)受賞作が選ばれているということで、ゴヤ賞2016のノミネーションも同じ可能性が高い。当ブログで詳細をアップした作品は、「ザ・クラン」、『ザ・クラブ』、“Nadie quiere la noche”、“Ma Ma”、“A cambio de nada”、“Truman”、“Techo y comida”、“Magallanes”“El abrazo de la serpiente ”などです。

(ハビエル・カマラとリカルド・ダリン、“Truman”から)

★個人的な受賞予想は、作品賞は“Truman”か“A cambio de nada”、男優賞はリカルド・ダリンとハビエル・カマラ、混戦なのが女優賞、誰が取ってもおかしくない印象、特にイレネ・エスコラルの評価は高く、それ以上にララ・イサギーレ監督が話題になっている。しかし意外と大変身のペネロペ・クルスかもしれない。ラテンアメリカ映画賞は「ザ・クラン」になると予想しました(長編ドキュメンタリーはどれも見ていないので除く)。

(イレネ・エスコラル、“Un otono sin Berlin”のポスター)

★当ブログ初登場の男優賞ノミネーション、ペドロ・カサブランクの本名はペドロ・マヌエル・オルティス・ドミンゲス。1963年モロッコのカサブランカ生れからとられた芸名。セビーリャ大学で美術を学んだ。映画のほか、舞台、テレビ、監督としても活躍している。テレビや舞台での受賞歴はあるが、フォルケ賞ノミネートは初めて。イマノル・ウリベの『時間切れの愛』に出ていたようだが記憶がない。現在はバルセロナを本拠地にしているのか、セスク・ゲイの“Truman”にも医師役で出演している。ダビ・イルンダイン監督は1975年パンプローナ生れ、テレビ界出身、本作で長編映画デビューした。二人とも来年の台風の目になる予感がするのでご紹介しておきます。

(ペドロ・カサブランク、“B, la pelicula”から)

パラグアイのドキュメンタリーがオスカー外国映画賞に初挑戦 ― 2015年12月13日 22:39

アラミ・ウジョンが自身の母親と向き合うドキュメンタリー

★オスカー賞2016の各国代表作品をリスト・アップした際に「これは是非見たい映画です」と書いた作品。“El tiempo nublado”(“Cloudy Times”パラグアイ=スイス合作)は、近年増加しているというパーキンソン病に罹ったウジョン監督自身の母親を追った重いテーマのドキュメンタリー、車椅子生活となった母と一人娘が向き合う映画です。ゴヤ賞2016「イベロアメリカ映画賞」のパラグアイ代表作品にも選ばれている。

(母親ミルナとアラミ・ウジョン監督、映画から)

★実は、パーキンソン病の他にてんかん、高齢による知力減退が重なって自力で生活できなくなっていた。当時監督はパートナーのパトリックとスイスで暮らしていたが、実母の介護のためグアラニーの故国に戻ってきた。上記の写真からも分かるように自身も被写体にしており、監督、脚本家、共同製作者も兼ねている。アジェンデ大統領の孫娘タンブッティ・アジェンデのドキュメンタリーと同じく、非常に個人的な要素を含んだ作品ですが、「親が老いて病を得たとき、私たちは何をすべきか?」という根源的なテーマが語られている。つまり老親の介護は万人共通の普遍的なテーマだと言えるからです。複数の兄妹がいれば、ロドリゴ・プラの『マリアの選択』のような「誰が老親を看るか」という問題も発生するが、監督のように一人娘であれば選択肢はない。離れて暮らしている母と娘、母と息子、父と娘・・・など、少子化問題は我が国でも待ったなしの課題でしょう。

★パラグアイのように福祉がおろそかにされている国では、個人的に対策を考えなければならない。政治は第3世代つまり老齢になった人々をフォローする余裕がない。「多くの老人が放置され、自分の境遇または家族の助けを諦めて耐えている。そのことに気づいた」と監督。「介護料は高額のうえ質も保証されておらず家族が奮闘することが当たり前だ」とも。「最も憂慮すべきことはこの問題に関してわたしたちが沈黙していること。老いや病について、患者の権利と介護者の権利について語り合うことがない。私の映画がそういう状況打開に一石を投ずることができたらと思う」と監督。まずディベートを始めることですね。

★「本作はある一つの現実を語ったものですが、母親と一緒に映画を作ることが一種の健康維持にもつながったという体験をした。以前は互いに避けていた事柄にきちんと向き合うこと、逃げ出さない義務があることを学んだ。そういう過程で母娘の関係性が強化された。多分他人の視点で自分の生き方を見ることができるようになったから」と締めくくった。これは素晴らしい体験です。だからといって介護は家族がすべきなのだとは絶対に思いません。

★受賞歴:スイスのバーゼル映画祭「Zoom Basler Filme ImFokus」で長編映画賞、同ニヨン市「Visions du Reel」で初監督賞を受賞している。

★軍事独裁制(1959~84)が長く続いたパラグアイは文字通り映画後進国、映画アカデミーのような組織もなかった。これがないとオスカー賞に参加できない。2012年の話題作“7 cajas”も当時参加できなかった。その苦い経験から2013年10月28日、初めてパラグアイ映画アカデミーACPY総会が開催され、今年の代表作品選考に辿りついた。初代会長は“7 cajas”の監督タナ・シェンボリ(1970、アスンシオン)。ACPY会員の投票で、第1回の代表作品に“El tiempo nublado”が選ばれた。

(写真下は、オスカー賞とゴヤ賞のパラグアイ代表作品のノミネーションを発表する代表者)

(左から、第一書記イバナ・ウリサル、会長タナ・シェンボリ、8月12日)

★“7 cajas”という映画は、社会から疎外された少年グループが複雑な闇社会に翻弄されるスリラー。フアン・カルロス・マネグリア(1966、アスンシオン)とタナ・シェンボリの共同監督作品。2011年サンセバスチャン映画祭「Cine en Construccion賞」という新人監督に与えられる賞をもらい、翌年の同映画祭で「Euskatel de la Juventud賞」(いわゆるユース賞)を獲得した。ゴヤ賞2013年パラグアイ代表作品に選ばれ、パラグアイ初のノミネーションを受けた。その他モントリオール、マル・デル・プラタ、パルマ・スプリングなどの国際映画祭で上映され、パルマでは「New Visions」部門で特別賞を受賞し、賞金5000$を得た。二人の監督は、1990年代にTVミニシリーズでコンビを組んで以来の仲間。

★スペイン代表作品はジョン・ガラーニョ&ホセ・マリ・ゴエナガの『フラワーズ』、めぼしいところを列挙すると、チリがパブロ・ララインの『ザ・クラブ』、これは最近ノミネーションが発表になったゴールデン・グローブ賞の5作品候に踏みとどまった。アルゼンチンがパブロ・トラペロの「ザ・クラン」、最終候補に残るスペイン語映画があるとすれば、本作が一番有力ではないかと思っています。

*オスカー賞外国語映画賞(スペイン語)のリストは、コチラ⇒2015年10月03日

G・G・ベルナル『ザ・タイガー救世主伝説』*アルゼンチン版ウエスタン ― 2015年12月18日 13:33

ガエル・ガルシア・ベルナルがシャーマンに変身

★撮影監督のフリアン・アペステギアが、昨年から始まった「フェニックス賞」(イベロアメリカ)で最優秀撮影賞を受賞した作品です。ガラにはパブロ・ヘンドリック監督、主演のG・G・ベルナルとアリシー・ブラガが出席、肝心の受賞者フリアン・アペステギア欠席で、代わりに監督がフェニックスの黒い卵のトロフィーを受け取りました。12月4日スペインで公開され話題になっているのでアップしようと思いたちIMDbを検索したら、なんと既に今年6月に劇場公開されているではないか(!)。2014年から始まった「第2回カリテ・ファンタスティック!シネマコレクション映画祭」(カリコレ映画祭)に、『ザ・タイガー 救世主伝説』という邦題で上映されていたのでした。しかしこんなタイトルでは“Ardor”に辿りつけないし、そもそも映画祭もノーチェックでした。今月WOWOWでも放映、DVDも新春そうそう発売される。

(ポスター)

“Ardor”(“The Ardor”、『ザ・タイガー 救世主伝説』)2014

製作:Magma Cine / Bananeira Filmes / Manny Films / Canana Films 他

監督・脚本:パブロ・ヘンドリック

撮影:フリアン・アペステギア

音楽:セバスティアン・エスコフェト、フリアン・ガンダラ

音響:レアンドロ・デ・ロレド、ジョージ・サルダーニャ

編集:レアンドロ・アステ

美術:ミカエラ・Saiegh

セット・デコレーション:サブリナ・カンポス

メイクアップ:マルティン・マシアス・トルヒージョ、セレステ・アリサバラガ(特殊メイク)

衣装デザイン:キカロペス

プロデューサー(共):バニア・カタニ、パブロ・クルス、G・G・ベルナルほか多数

データ:製作国(アルゼンチン、メキシコ、ブラジル、仏、米、西)、言語(スペイン語・英語)、ウエスタン、2014年、101分、撮影地アルゼンチンのミシオネス州

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2014特別上映、第1回イベロアメリカ・フェニックス賞2014「最優秀撮影賞」受賞(フリアン・アペステギア)、アルゼンチン映画アカデミー(スール)賞2014には作品賞以下多数ノミネーション、アルゼンチン映画批評家協会が選ぶコンドル賞2015に助演男優賞クラウディオ・トルカチル、音楽賞セバスティアン・エスコフェト、フリアン・ガンダラ、撮影賞フリアン・アペステギアが、各銀のコンドル賞にノミネーション。

キャスト:ガエル・ガルシア・ベルナル(カイ)、アリシー・ブラガ(バニア)、チコ・ディアス(バニアの父ジョアン)、クラウディオ・トルカチル(トリキーニュ)、ホルヘ・セサン、フリアン・テジョ(バンド)、ラウタロ・ビロ(ハラ)他

プロット:ミシオネスの熱帯雨林を舞台に呪術をおこなう寡黙な一匹狼カイの物語。ふらりと現れたミシオネスでは、折りも折り土地の拡大を目論む権力者のために金で雇われた男たちがタバコ農場主ジョアンとその娘バニアを暴力で脅していた。カイは苦境に立たされている父娘を助ける決意を固める。しかし父親は抵抗むなしく殺害され娘は拉致されてしまう。若者は娘救出のため森林破壊者である権力者と対峙することになる。エコロジストの視点をもつ孤独な男のアルゼンチン版ウエスタン。 (文責:管理人)

(アリシー・ブラガ、G・G・ベルナル、映画から)

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★パブロ・ヘンドリック Pablo Fendrik :1973年ブエノスアイレス生れ、監督、脚本家、編集者。

2007“El asaltante”2009銀のコンドル賞(初監督賞)、2009スール賞(同)を共に受賞、

リマ・ラテンアメリカ映画祭初監督賞受賞、アミアン映画祭2007アミアン市賞受賞、カンヌ映画祭2007ゴールデン・カメラ賞にノミネーション、他

2008“La sangre brota”カンヌ映画祭2008「批評家週間」に正式出品、ユース賞受賞、2010銀のコンドル(監督・オリジナル脚本賞)ノミネーション、2009スール賞(作品・監督・オリジナル脚本賞)ノミネーション

2014“Ardor”省略。

★他、短編は割愛、なお“Ardor”は、アミアン映画祭2009で脚本制作の基金を得ている。上記のフィルモグラフィーから分かるように長編全3作がカンヌ映画祭で上映され、デビュー作が有名なノートルダム大聖堂のあるアミアン映画祭で受賞するなどフランスと縁が深い。

(G・G・ベルナル、監督、アリシー・ブラガ、クラウディオ・トルカチル、カンヌにて)

*トレビア*

★タイトルはスペイン語圏でも上映国によって定冠詞ELが付いたり、スペインのように“Ardor. La justicia de los debiles”と副題が入るものもあり異なる。多分過去に同題の作品があるせいかと思う。また、映画に出てくるのは〈ジャガー〉で、〈タイガー〉は出てこない。そもそも南北アメリカ大陸にタイガーは生息していない。しかしアメリカ虎とも称するから英語字幕がアメリカ・タイガーなのかもしれない。映画の顔ともいうべきタイトルの付け方は、本当に難しい。

★ウエスタン風にするための図式を多用する不自然な筋運びが気になるが、監督は、ジョン・ウェインやゲイリー・クーパーが活躍した初期のウエスタンではなく、淀川長治が大嫌いだったサム・ペキンパーやマカロニ・ウエスタンの確立者セルジオ・レオーネの作風を意図しているのかもしれない。またオールドファンならヴェルナー・ヘルツォークの『アギーレ / 神の怒り』(1972)、もう少し若い方ならクリント・イーストウッドが自作自演した『ペイルライダー』(1985)などを思い浮かべるかもしれない。カイを裸のシャーマンに造形したのは、ホドロフスキーの『リアリティーのダンス』に登場する自然破壊を嫌った裸身のシャーマンをイメージさせる。魔術的なミステリーの要素、資本主義の搾取を告発する内容なども織り込まれている。撮影監督フリアン・アペステギアの仕事の評価は高く、G・G・ベルナルの演技も評価された。

★1978年生れのガエル・ガルシア・ベルナルにとっては、勿論「蒼ざめた馬」に乗って町にやってきたプリーチャーが活躍する『ペイルライダー』だろう。日本でも76世代といわれるグループは、自由な発想を得意とし縛られるのを嫌がる。しかし古い世代のことも知っている微妙な立ち位置にいる。TVに育てられた世代だが既に卒業もしている。スペイン公開前日にエル・パイス紙のインタビューを受けたガエルは、「質の悪い開発一辺倒の権力者に立ち向かうカイのようなヒーローにとって、飛び上がるには活力が必要だ。しかし社会を批判するだけの脚本ではダメ。脚本が優れていないとヒーローにも興醒めさせられるし、一歩間違うとプロパガンダになりかねない」と語っている。

★映画の舞台となった「ミシオネス」は乾季のない熱帯雨林、アルゼンチンでも最も蒸し暑い州。北西をパラグアイ、北と東はブラジルと国境を接し、文化的にはブラジルに近い地域、パラグアイの公用語でもあるグアラニー語、ポルトガル語、ドイツ語が話されている。それはここに植民にしてきたのがゲルマン人だったからです。これらの白人が南米ウエスタンでの敵対者になる。先住民グアラニー族はかつてはジャングルには住んでおらず、コンキスタドールやイエズス会の神父たちに追われてジャングルの奥に逃げ込んでいったそうです。

(裸のシャーマン、G・G・ベルナル、映画から)

★ガエルによると、現場のジャングルに入るのに毎日50分ほど歩くという過酷な撮影だったという。ウォルター・サレスの『モーターサイクル・ダイアリーズ』(2004)でピラニアがいる夜のアマゾン川を泳いだ若者も大変だったようだ。将来的にはアメリカTVシリーズの刑事ドラマ『ザ・ワイヤー』のような複数の人格が物語を構成するテレドラを考えているようです。メキシコを汚染する麻薬取引、政治、犯罪、社会教育など都市が抱える問題を描きたいようだ。〈カナナ〉の主力メンバー3人は、ディエゴ・ルナにしろ、本作のプロデューサーの一人パブロ・クルスにしろ、世界の不平等には黙っていられない人たちだ。2014年8月に『パウリーナ』のドロレス・フォンシと離婚したばかりだが、本作で意気投合したアリシー・ブラガが新恋人という噂です。ドロレスは既に『パウリーナ』の監督サンティアゴ・ミトレと再婚している。

(ガエルとアリシー、第1回フェニックス賞授賞式にて、2014年)

第3回フェロス賞2016*ノミネーション発表 ― 2015年12月18日 20:52

パウラ・オルティスの“La novia”最多の9カテゴリーにノミネーション

★11カテゴリーのうちどうして9個もノミネートされたの? 昨年も“La isla minima”が10個ノミネートされました(やる気が失せます)。今回は簡単に紹介するだけにして、1月19日の結果発表を待ちます。とはいってもフェロス賞は「ゴールデン・グローブ賞」という触れ込みですから目ぼしいところをつまみ食いしておきます。例年だと新春にノミネーションが発表されるゴヤ賞(ガラ2月6日)も既に発表になり、同じような傾向という印象です。

★カテゴリーは、栄誉賞と特別賞を除く11部門です。

作品賞(ドラマ)/作品賞(コメディ)/監督賞/脚本賞/主演男優賞/主演女優賞/助演男優賞/助演女優賞/オリジナル音楽賞/トレーラー賞(ゴヤ賞にはない)/映画ポスター賞(ゴヤ賞にはない)

★パウラ・オルティスの“La novia”(スペイン=トルコ=ドイツ)は、作品賞コメディと助演女優賞を除く9個。サンセバスチャン映画祭サバルテギ部門上映作品。

(アレックス・ガルシアとインマ・クエスタ、映画から)

*セスク・ゲイの“Truman”(スペイン=アルゼンチン)は、作品賞ドラマ・監督・脚本・助演女優賞・主演男優賞(リカルド・ダリンとハビエル・カマラの二人)で計6個。サンセバスチャン映画祭コンペティション正式出品。

(揃ってノミネーションされたハビエル・カマラとリカルド・ダリン、映画から)

*ダニ・デ・ラ・トーレの“El desconocido”(『暴走車 ランナウェイ・カー』)は、 作品賞ドラマ・監督・主演男優賞・助演女優賞・助演男優賞・トレーラー賞の計6個。サンセバスチャン映画祭ベロドロモ上映作品。邦題はヒューマントラストシネマ渋谷で限定公開されたときのもの。

(主演男優賞ノミネーションのルイス・トサール、ポスターから)

★4個ノミネーションが以下の5作品です。

ハビエル・ルイス・カルデラの“Anacleto:agente secreto”

フェルナンド・レオン・デ・アラノアの “Un dia perfecto”

アレックス・デ・ラ・イグレシアの “Mi gran noche” 『グラン・ノーチェ!最高の大晦日』

ダニエル・グスマンの “A cambio de nada”

ボルハ・コベアガの“Negociador”

★昨年の主演女優賞受賞者バルバラ・レニーとAICE会長ペドロ・バリンがノミネーションを読み上げました。栄誉賞は女優ロサ・マリア・サルダに決定していますす(昨年はカルロス・サウラ)。エミリオ・マルティネス=ラサロの今年のヒット・コメディ“Ocho apellidos catalanes”に出演、受賞タイミングもいいのではないか。授賞式は2016年1月19日の21:30にオープン、総合司会者は女優シルビア・アブリルが努めます。

(“Ocho apellidos catalanes”打合せ中のロサ・マリア・サルダ、2015年4月)

*作品紹介は、既にアップ済みの作品もありますが、ゴヤ賞とダブルのでそちらでご紹介することにいたします。フェロス賞の目的や組織体については、コチラ⇒2014年12月23日

アカデミー賞外国語映画プレセレクションにコロンビア代表作品が選ばれた ― 2015年12月19日 15:54

チロ・ゲーラの新作“El abrazo de la serpiente”

★ゴヤ賞2016イベロアメリカ映画賞にもノミネーションされず、チロ・ゲーラの不運を嘆いておりましたが、アカデミー賞プレセレクション9作品の仲間入りを果たしました(英題“Embrace of the Serpent”)。製作国は他にベネズエラとアルゼンチンが参加しています。後者のパブロ・トラペロの「ザ・クラン」は落選、アルゼンチンは昨年ダミアン・ジフロンの『人生スイッチ』が選ばれたので可能性は低かったかもしれません。1960年から70年代にかけては参加国も限られていたから、フランス、イタリア、北欧諸国が2年連続受賞ということもありましたが、21世紀に入ってからは流石にないようだ。他に中南米からはハイロ・ブスタマンテの『火の山のマリア』(グアテマラ)、初めて代表作品を送り込んだパラグアイのドキュメンタリー“El tiempo nublado”、スペインの『フラワーズ』は残れませんでした。

(“El abrazo de la serpiente”のポスター)

★この9作品の中から最終的にノミネーション5作品が選ばれますが、もう受賞作はハンガリーの『サウルの息子』に決定しているとか。昨年はポーランドの『イーダ』が下馬評通り受賞しましたから、多分そうなるのでしょう、白けます。しかしノミネーションを受けるだけでも大変なこと、昨年ジフロンに付き添って現地入りしていたアグスティン・アルモドバルも「ノミネーションだけでも名誉なことだ」と語っていた。興行的にプラスになることが借金返済や次回作の資金集めに大いに寄与してくれるからです。

★チロ・ゲーラがコロンビア代表作品に選ばれるのは3回目、前回は2009年の“Los viajes del viento”(英題“The Wind Jouneys”)、コロンビアのノミネーションはまだゼロ、もし三度目の正直で残ったら初となる。本作はカンヌ映画祭と並行して開催される「監督週間」に正式出品された。その折、監督キャリア&フィルモグラフィー、並びに本作紹介記事をアップしております。

*第7回「京都ヒストリカ国際映画祭」(10月31日~11月8日)で『大河の抱擁』の放題で上映されました。

アイルランド代表作品“Viva”は異色のスペイン語映画

★パディ・ブレスナックの新作“Viva”はアイルランド映画だが、キャストはキューバ人、舞台はハバナ、言語はスペイン語と異色づくめ。キューバは今年代表作を送らなかったが、アイルランドの代表作品がプレセレクションに選ばれた。キューバ映画の顔みたいなホルヘ・ペルゴリアが、主人公ヘススの父親アンヘル役で出演しています。18歳の主人公にエクトル・メディナ、15年の刑期を終えて出所してくる元ボクサーの父親にペルゴリア、脇をベテランが固めています。本作についても既に簡単ながら記事をアップしております。

(ドラッグ・クイーンのエクトル・メディナ、映画から)

第30回ゴヤ賞2016*ノミネーション発表 ② ― 2015年12月23日 10:54

パウラ・オルティスの“La novia”が最多の12個ノミネーション

2016年に節目の30回を迎えるゴヤ賞は、2月6日にマドリードのPalacio Municipal de Congresosで開催されます。“La novia”が最多の12個というのは多いのか少ないのか、これといったヒット作がなかったせいかバラけた印象を受けます。フォルケ賞やフェロス賞ともダブる作品が目につくのは例年通りです。バルセロナ派のセスク・ゲイの“Truman”6個は少ないかも。アカデミー会員がマドリード派に多く、ゴヤ賞はどうしてもマドリード派に偏りがちです。それで対抗馬としてガウディ賞があるわけです。まだ先のことなので今回はリストだけをアップして、授賞式に間に合うよう個別にご紹介していきます(パブロ・トラペロの「ザ・クラン」のように既にアップ済みの作品はデータだけを再録します)。

*フォルケ賞ノミネーションの記事は、コチラ⇒201512月12日

*フェロス賞ノミネーションの記事は、コチラ⇒201512月18日

★ノミネーションを発表する、”La novia”出演のアシエル・エチェアンディア とアルモドバルの新作”Julieta”(”Silencio”改題、2016年3月公開予定)のヒロインになるエンマ・スアレス。エチェアンディアは主演男優賞にノミネートされた。

ゴヤ賞2016ノミネーション・リスト

最優秀作品賞

A cambio de nada ★ ◎ドラマ部門

La novia ◎ドラマ部門

Nadie quiere la noche (Nobody wants the night)

Truman ★ ◎ドラマ部門

Un día perfecto ◎コメディ部門

最優秀監督賞

パウラ・オルティスPaula Ortiz La novia ◎

イサベル・コイシェ Isabel Coixet Nadie quiere la noche (Nobody wants the night)

セスク・ゲイ Cesc Gay Truman ◎

フェルナンド・レオン・デ・アラノア Fernando León de Aranoa Un día perfecto ◎

最優秀新人監督賞

ダニエル・グスマン Daniel Guzmán A cambio de nada ◎

ダニ・デ・ラ・トーレ Dani de la Torre El desconocido ◎

レティシア・ドレラ Leticia Dolera Requisitos para ser una persona normal

フアン・ミゲル・デル・カスティジョ Juan Migul del Castillo Techo y comida

最優秀脚本賞

ダニエル・グスマン A cambio de nada ◎

アルベルト・マリニ El desconocido

ボルハ・コベアガ Negociador

セスク・ゲイ&トマス・アラガイ Truman ◎

最優秀脚色賞

ダビ・イルンダイン David Ilundain B

アグスティ・ビリャロンガ Agustí Villaronga El rey de la Habana 『ザ・キング・オブ・ハバナ』

ハビエル・ガルシア・アレドンド、パウラ・オルティス Javier García Arredondo La novia ◎ 脚本

フェルナンド・レオン・デ・アラノア Un día perfecto ◎ 脚本

最優秀主演男優賞

ペドロ・カサブランク Pedro Casablanc B ★ ◎

ルイス・トサール Luis Tosar El desconocido ★ ◎

アシエル・エチェアンディア Asier Etxeandia La novia ◎

リカルド・ダリン Ricardo Darín Truman ★ ◎

最優秀主演女優賞

インマ・クエスタ Inma Cuesta La novia ◎

ペネロペ・クルス Penélope Cruz Ma Ma ★ ◎

ジュリエット・ビノシュ Juliette Binoche Nadie quiere la noche (Nobody Wants the Night) ★

ナタリア・デ・モリーナ Natalia de Molina Techo y comida ★ ◎

最優秀助演男優賞

フェリペ・ガルシア・ベレス Felipe García Vélez A cambio de nada

マノロ・ソロ Manolo Solo B

ハビエル・カマラ Javier Cámara Truman ★ ◎

ティム・ロビンス Tim Robbins Un día perfecto

最優秀助演女優賞

エルビラ・ミンゲス Elvira Mínguez El desconocido ◎

マリアン・アルバレス Marian Álvarez Felices 140 ◎

ノラ・ナバス Nora Navas Felices 140 ★ ◎

ルイサ・ガバサ Luisa Gavasa La novia ◎

最優秀新人男優賞

ミゲル・エラン Miguel Herrán A cambio de nada

フェルナンド・コロモ Fernando Colomo Isla Bonita

アレックス・ガルシア Álex García La novia

マヌエル・ブルケ Manuel Burque Requisitos para ser una persona normal

最優秀新人女優賞

アントニア・グスマン Antonia Guzmán A cambio de nada

イライア・エリアス Iraia Elias Amama

ヨルダンカ・アリオサ Yordanka Ariosa El rey de La Habana 『ザ・キング・オブ・ハバナ』

イレネ・エスコラル Irene Escolar Un otoño sin Berlín ★ ◎

最優秀オリジナル作曲賞

サンティ・ベガ Santi Vega El teatro de más allá. Chavín de Huántar

シゲル・ウメバヤシ Shigeru Umebayashi La novia ◎

アルベルト・イグレシアス Alberto Iglesias Ma Ma ◎

ルーカス・ビダル Lucas Vidal Nadie quiere la noche (Nobody Wants the Night) ◎

最優秀オリジナル歌曲賞

“So Far and Yet so Close” アントニオ・メリベオ Antonio Meliveo El país del miedo

“Cómo me mata el tiempo” ルイス・イバルス Luis Ivars Matar el tiempo

“Palmeras en la nieve” ルーカス・ビダルLucas Vidal & パブロ・アルボラン Pablo Alborán

Palmeras en la nieve

“Techo y comida” ダニエル・キニョネス・ペルレロ、ミゲルカラバンテ・マンサノ

Daniel Quiñones Perulero & Miguel Carabante Manzano Techo y comida.

最優秀プロダクション賞

カルラ・ペレス・デ・アルベニス Carla Pérez de Albéniz El desconocido

アンドレス・サンタナ、マルタ・ミロ Andrés Santana & Marta Miró Nadie quiere la noche)

トニ・ノベリャ Toni Novella Palmeras en la nieve

ルイス・フェルナンデス・ラゴ Luis Fernández Lago Un día perfecto

最優秀撮影賞

ジョセプ・マリア・シベット Josep María Civit El rey de La Habana 『ザ・キング・オブ・ハバナ』

ミゲル・アンヘル・アモエド Miguel Ángel Amoedo La novia

ジャン・クロード・ラリュー Jean Claude Larrieu Nadie quiere la noche

アレックス・カタラン Álex Catalán Un día perfecto

最優秀編集賞

ホルヘ・コイラ Jorge Coira El desconocido

ダビ・ガジャルト David Gallart Requisitos para ser una persona normal

パブロ・バルビエリ Pablo Barbieri Truman

ナチョ・ルイス・カピリャス Nacho Ruiz Capillas Un día perfecto

最優秀美術賞

ヘスス・ボスケ・マテ、ピラール・キンタナ Jesús Bosqued Maté y Pilar Quintana La novia

アルトゥロ・ガルシア、ホセ・ルイス・アリサバラガ Arturo García & José Luis Arrizabalaga

Mi gran noche 『グラン・ノーチェ!最高の大晦日』

アライン・バイネ Alain Bainée Nadie quiere la noche (Nobody Wants the Night)

アントン・ラグナ Antón Laguna Palmeras en la nieve

最優秀衣装デザイン賞

パオラ・トレス Paola Torres Mi gran noche 『グラン・ノーチェ!最高の大晦日』

クララ・ビルバオ Clara Bilbao Nadie quiere la noche (Nobody Wants the Night)

ロレス・ガルシア・ガレアン Loles García Galeán Palmeras en la nieve

フェルナンド・ガルシアFernando García Un día perfecto

最優秀メイク &ヘアメイク賞

エステル・ギジェム、ピラール・ギジェム Esther Guillem & Pilar Guillem La novia

アナ・ロサノ、フィト・デリバルダ、他 Ana Lozano, Fito Dellibarda Ma Ma

パブロ・ペロナ、パコ・ロドリゲス・H、他Pablo Perona, Paco Rodríguez H. Nadie quiere la noche

アリシア・ロペス、マノロ・ガルシア、他 Alicia López, Manolo García Palmeras en la nieve

最優秀録音賞

マルク・オルテス、オリオル・タラゴ、他 Marc Orts, Oriol Tarragó Anacleto, agente secreto

ダビ・マチャード、ハイメ・フェルナンデス、他 David Machado, Jaime Fernández El desconocido

セサル・モリナ、ナチョ・アレナス、他 César Molina, Nacho Arenas La novia

ダビ・ロドリゲス、セルヒオ・ブルマン、他 David Rodríguez, Sergio Bürmann Mi gran noche

最優秀特殊効果賞

リュイス・カステル、リュイス・リベラ Lluís Castells & Lluis Rivera Anacleto, agente secreto

イシドロ・ヒメネス、パウ・コスタ Isidro Jiménez & Pau Costa El desconocido

クーロ・ムニョス、フアン・ラモン・モリナ Curro Muñoz & Juan Ramón Molina Mi gran noche

クーロ・ムニョス、レジェス・アバデス Curro Muñoz & Reyes Abades Tiempo sin aire

最優秀長編アニメーション賞

Atrapa la bandera

Meñique

Noche ¿de paz?

Yoko eta Lagunak (Yoko y sus amigos)

最優秀長編ドキュメンタリー賞

Chicas nuevas 24 horas

I am your Father ★

Sueños de sal

The Propaganda Game

最優秀イベロアメリカ映画賞

El clan パブロ・トラペロ Pablo Trapero (アルゼンチン) ★

La Once マイテ・アルベルディ Maite Alberdi (チリ)

Magallanes, サルバドール・デル・ソラル Salvador del Solar (ペルー) ★

Vestido de novia マリリン・ソラヤ Marilyn Solaya (キューバ)

最優秀ヨーロッパ映画賞

Camino a la escuela Pascal Plisson (フランス)

Leviatán Andrei Zvyagintsev (ロシア)

Macbeth Justin Kurzel (イギリス)

Mustang Deniz Gamze Ergüven (フランス)

最優秀短編映画賞

Cordelias グラシア・ケレヘタ Gracia Querejeta

El corredor ホセ・ルイス・モンテシノス José Luis Montesinos ★

El Trueno Rojo アルバロ・ロン Álvaro Ron

Inside the Box ダビ・マルティン・ポラス David Martín-Porras ★ ◎

Os meninos do rio ハビエル・マシペ・コスタ Javier Macipe Costa ★

最優秀短編アニメーション賞

Alike D・マルティネス・ララ、R・カノ・メンデス Daniel Martínez Lara & Rafael Cano Méndez

Honorio. Dos minutos de sol フランコスカ・ラミレス・ビリャベルデ、

フランシスコ・ヒスベルト・ピコ Francosca Ramírez Villaverde & Francisco Gisbert Picó

La noche del océano マリア・ロレンソ・フェルナンデス María Lorenzo Hernández

Víctimas de Guernica フェラン・カウム Ferrán Caum

最優秀短編ドキュメンタリー賞

Hijos de la Tierra アレックス・オミル・ツバウ Álex O’Mill Tubau & Patxi Uriz Domezáin

Regreso a la Alcarria トマス・シマデビリャ Tomás Cimadevilla

Ventanas ピラール・ガルシア・エレヒド Pilar García Elegido

Viento de atunes アルフォンソ・オドネル Alfonso O’Donnell

★印はフォルケ賞、◎はフェロス賞と重なっているもの、ただし脚本だけで脚色がない場合は脚本に統一して注記を入れた。

人名はカタカナ変換が分からない場合は原綴のママです。

*栄誉賞 マリアノ・オソレス監督

追加しますが、コチラ2015年11月18日に既にご紹介しています。

ベネズエラ映画*マリオ・クレスポのデビュー作”Lo que lleva el r:io” ― 2015年12月28日 12:25

オリノコ・デルタで暮らす少数民族女性の向上心と愛の物語

★本作はアカデミー賞とゴヤ賞2016のベネズエラ代表作品でしたが、前者はプレセレクションの段階で落選、後者もノミネーションには至りませんでした。主人公ダウナDaunaは、ベネズエラのオリノコ・デルタに暮らす少数民族ワラオWarao(またはグアラオGuarao)語族の若い女性、彼女は女性特有の役割を強制する「共同体」から脱出して、町の学校で勉強したいと願っている。年々グローバル化する多文化の世界で、二つの社会を行ったり来たりする女性の困難さが語られる。ヒロインのダウナにはグアラオ語族出身のヨルダナ・メドラノが扮する。

(ダウナ役のヨルダナ・メドラノ、映画から)

“Dauna, Lo que lleva el río”(“Gone with the River”)2014

製作:Asociación Civil Yakari / Alfarería Cinematográfica

監督・脚本・プロデューサー:マリオ・クレスポ

脚本(共同)・プロデューサー:イサベル・ロレンス

音楽:アロンソ・トロ

撮影:ヘラルド・ウスカテギ

編集・プロデューサー:フェルミン・ブランヘル

衣装デザイン:フアン・カルロス・ビバス

メイクアップ:グスタボ・アドルフォ、ゴンサレス・バレシリョス

プロダクション・マネジメント:アドリアナ・エレラ

助監督:ルイス・フェルナンド・バスケス

音響:ガブリエル・デルガド・ペーターセン、グスタボ・ゴンサレス、他

データ:製作国 ベネズエラ、言語 ワラオ語・スペイン語(ワラオ語にはスペイン語字幕入り)、2014年、104分、製作費予算:約626,500ドル(IMDbデータ)、撮影地 オリノコ・デルタ、カラカス、協賛CNAC Centro Nacional Autónoma de Cinematografía / IBERMEDIA 他、ベネズエラ公開3月20日

受賞歴・映画祭上映:ベルリン映画祭2015正式出品、サンパウロ映画祭、モントリオール映画祭、ハバナ映画祭サラ・ゴメス賞、ウエルバ・イベロアメリカ映画祭スペシャル・メンションとイベロアメリカの現実を反映した映画に贈られる作品賞を受賞、バルセロナ・ラテンシネマ限定上映

キャスト:ヨルダナ・メドラノ(ダウナ)、エディー・ゴメス(タルシシオ)、ディエゴ・アルマンド・サラサール(フリオ神父)、他

プロット:オリノコ・デルタの北西で暮らす少数民族女性ダウナの向上心と愛の物語。語学の習得に優れた才能をもつダウナは、家族やフリオ神父の助けを借りて勉学に励んだ。子供の頃に将来を誓い合った恋人タルシシオも忍耐強く彼女を支えた。しかしどうしたらワラオ共同体の社会的圧力をはねつければいいのか、その術が分からなかった。ダウナのタルシシオへの愛に偽りはなかったが、彼が共同体の伝統に縛られ、いずれ敗北してしまうのではないかと怖れていた。

(ダウナとタルシシオ、映画から)

★マリオ・クレスポ Mario Crespo 監督は、1949年キューバ生れ、脚本家、製作者、監督。チャベス政権初期の2000年、話者およそ35,000人を有する国内第2位のワラオ語消滅の危機を回避するためと少数民族の歴史的記憶の復権などの目的でベネズエラに赴いた。2001年、共同体のメンバーにビデオ撮影の技術指導をするため現地入りした。以後ベネズエラに定住しで映画製作に携わっている。ドキュメンタリー作家としての経歴が長く、65歳にして今回初めて長編劇映画に挑戦した。本作の構想は10年前から始まり、現地の数家族と居を共にして日常生活を観察しながら取材を重ねた。その後、共同脚本家のイサベル・ロレンスと二人で構想を練った。

(ポスターを背にマリオ・クレスポ監督)

★イサベル・ロレンスは、脚本家の言葉として〈闘う女性〉の姿を描き出したかった。例えばダウナは映画の4分の3、約1時間もスクリーンに登場、少数民族の女性が負わされている複雑に絡みあった困難に直面している。「どんな環境に暮らそうとも、いかなる人も、男でも女でも、何かを学びたいと考えるのは自然だ」というクレスポの言葉に共感していると語っている。

★本作はワラオ語とスペイン語のバイリンガルで撮られた世界初のフィクションになる。監督によると、「まずスペイン語の脚本をワラオ語に翻訳することから始めた。ところが出演者の大多数は字が読めないからワラオ語の台本作りは徒労に終わった。それでこれから撮影するシーンを何回も口頭で説明した。どんなシチュエーションなのか、彼らが理解しやすく内面化できるように記述を工夫した」と語っている。

★少ない資金のため夜間のシーン以外は照明を使用せず、撮り直しを避けて2台のカメラで撮影した。それは本作がドキュメンタリー要素の強いフィクションなので、即興で起る新鮮さを失わないためでもあった。例えば、まだ子供だったタルシシオが友達のダウナにプロポーズするシーンを撮っているとき、彼は恥ずかしくて両手で顔を被ってしまった。これはホンにはなかったことで、繰り返し撮ろうとしても上手くいかなかったろう。ワラオの人はとても控えめで、撮影の中断や繰り返しを自分たちのせいと思ってしまうのだろう。製作費はベネズエラのCNACやIBERMEDIAの援助を受け、最終的には750万ボリーバル(約120万ドルに相当)だった。

(ヨルダナ・メドラノ、クレスポ監督、ベルリン映画祭にて)

★配給会社探しは困難を極めたらしい。ワラオ語の映画と聞けば、大抵の配給元は尻込みするだろう。移動スクリーンを使用して現地で撮影会をした。集まった出演者の驚きは相当なものだったらしい。映画後進国ベネズエラの近年の躍進には目を見張るものがあり、当ブログで記事にしたロレンソ・ビガスの“Desde allá”(ベネチア映画祭2015金獅子賞)、マリアナ・ロンドン“Pelo malo”(サンセバスチャン映画祭2013金貝賞)、ミゲル・フェラリ“Azul y no rosa”(ゴヤ賞2014イベロアメリカ映画賞)などが記憶に新しい。

★つい最近12月6日にあった議会選挙では、1999年より政権をとっていたベネズエラ統一党が大敗を喫し、反チャベスの民主統一会議が勝利した。中国の出方にもよるが政治地図は大きく変わらざるをえない。国家の予算の大半を原油に頼るベネズエラでは、昨今の原油安は危急存亡の秋かもしれない。マドゥロ大統領の任期は2019年まであるが、ハイパー・インフレに苦しむ国民の忍耐が何時まで続くか、前途は厳しいのではないか。映画文化も無縁ではいられない。

最近のコメント