ホライズンズ・ラティノ部門ノミネーション*サンセバスチャン映画祭2016 ⑥ ― 2016年08月21日 17:54

ラテンアメリカから新作13本がノミネーション

★スペインが参画していたエリアネ・カフェの“Era o hotel Cambridge”(ブラジル=仏=西)がコンペティションと同時にアナウンスされていましたが、やっとホライズンズ・ラティノ部門全体のノミネーションが発表になりました(8月17日)。カンヌ、ベネチア、トロントなどの各映画祭で既にご紹介している作品も含めて13本、ラテンビートでの上映が期待される部門なので分けてアップしていきます。

★このカテゴリーは、前年のサンセバスチャン映画祭の「Cine en Construcción」(制作中の映画)や「国際フィルム学生の出会い」部門などで上映された短編の受賞作品から選ばれることが多い。つまり主催者の資金援助を受けて製作されたということです。テーマの骨格は同じですがタイトル変更、主人公の入替えなどもあるようです。2016年も前者から5作品が選ばれています。受賞作品には35.000ユーロの副賞が与えられる。審査は第1作から2作までのラテンアメリカの監督とシネアスト志望の学生約300人が選考します。メキシコのアマ・エスカランテ(『エリ』)やアルゼンチンのダニエル・ブルマン(『僕と未来とブエノスアイレス』)のような中堅が含まれているのは勿論です。

★第1弾:各国際映画祭でノミネーションされた折に紹介した作品を含む

1)“Larga noche de Francisco Sanctis”フランシスコ・マルケス&アンドレア・テスタ

データ:アルゼンチン、2016年、78分、軍事独裁時代の政治スリラー、デビュー作、カンヌ映画祭2016「ある視点」ノミネーション作品

*軍事クーデタの翌年、1977年のブエノスアイレス、妻と二人の子供と一緒に政治には一切関わらずに過ごしていたフランシスコを突然襲った恐怖とジレンマ、主人公の内面の葛藤と軍事独裁政権の不条理が語られる。

(映画から)

(映画から)

*監督&作品、キャスト紹介の記事は、コチラ⇒2016年5月11日

2)“La región salvaje” アマ・エスカランテ

データ:メキシコ=デンマーク=仏=独=ノルウェー=スイス、長編第4作目、SFベネチア映画祭2016正式出品、カンヌ映画祭2013『エリ』で監督賞を受賞している。今回撮影監督にデンマークの監督ラース・フォン・トリアーの『メランコリア』(11)を手がけたマヌエル・アルベルト・クラロを起用した。エスカランテの当映画祭出品は、『サングレ』、『エリ』に続いて3作目になる。

(アマ・エスカランテ監督)

(アマ・エスカランテ監督)

*若い主婦アレハンドラは夫アンヘルと一緒に二人の息子を育てながらメキシコの田舎町で暮らしている。彼女の兄弟ファビアンは地元の病院で看護師として働いている。彼らの平凡な生活は謎めいたベロニカの出現で変化をきたす。性愛は強い絆で結ばれた家族、ホモ嫌い、マチスモ、偽善が充満しているこの地方都市に微妙なさざ波を引き起こす。ベロニカは以前隕石が落ちた近くの森のなかに別の世界があることを彼らに分からせる。そこには彼らが抱えている問題のすべての回答があるだろう。危機を迎える若い夫婦と謎に包まれた女性のSF風ドラマ。

*キャスト:シモネ・ブシオ、ルス・ハスミン・ラモス、ヘスス・メラ、

エデン・ビジャビセンシオ

*監督キャリア&フィルモグラフィーの記事は、コチラ⇒2013年10月8日

3)“El Cristo ciego” クリストファー・マーレイ

データ:チリ=仏、2016年、85分、第29回トゥールーズ映画祭「Cine en Construcción」に参画、ベネチア映画祭2016正式出品

*Michaelは30歳の機械工、砂漠のなかで神の啓示を受けたと話したが、誰にも信じてもらえない。それどころか隣人たちは、気が変になったと相手にしなかった。ある午後のこと、竹馬の友が遠くの村で事故に会い苦しんでいるという。彼はすべてを投げうち、裸足で巡礼の旅に出る決心をする。やがて奇跡が起き友人を助けることができた。このことは鉱山会社で働く採掘者や麻薬中毒者の関心を呼び、彼をチリの砂漠の過酷な現実を和らげてくれるキリストのようだと噂した。

*キャスト:Michael・シルバ、バスティアン・イノストロサ、アナ・マリア・エンリケス

*クリストファー・マーレイ Christopher Murrayは、1985年、チリのサンチャゴ生れ、監督、脚本家。長編映画デビューは、パブロ・カレラと共同監督した“Manuel de Ribera”(2010)、本作が第2作目となるが単独は初めてである。他にドキュメンタリー1作を撮っている。主人公のMichael役の表記は英語マイケル、ドイツ語ミハエル、ラテン語ミカエルなど同じなのでカタカナ表記は控えた。主人公を演じたMichael・シルバは、パブロ・ララインの「ネルーダ」に脇役で出演している他、シリーズTVドラでも活躍している。

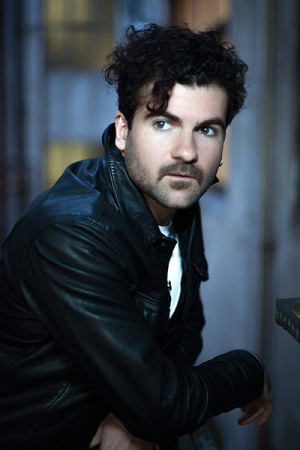

(かなりイケメンのMichael・シルバ)

(かなりイケメンのMichael・シルバ)

イシアル・ボリャイン新作「オリーブの樹」*ブリュッセル映画祭観客賞受賞 ― 2016年07月19日 12:05

世界に残された大樹の売買を背景にスペインの危機が語られる

★イシアル・ボリャインの長編7作目となる“El olivo”がブリュッセル映画祭の観客賞を受賞しました。今秋のラテンビート上映を期待して作品紹介をしたい。実にありふれたストーリーだが、ボリャイン映画はメッセージが明確である。「安っぽいメタファー」あるいは「既視感がある」などのマイナス評価を物ともしない強さが、観客の心を掴んでしまう。サンチャゴ・セグラの「トレンテ」シリーズやアメナバルの『アレクサンドリア』、またはJ・A・バヨナの『インポッシブル』のような大資本を使わずに、それなりの興行成績を上げている。つまり観客はこういう映画も必要としているということです。俳優を信頼してあまりリハーサルをしないタイプの監督、1シーン1ショットが好き、気配りがあって撮影が楽しいなどキャスト陣の好感度も高い。彼女自身も女優であるから俳優心理のメカニズムをよく知っているせいでしょうか。

*“El olivo”についての記事は、コチラ⇒2016年2月21日

“El olivo”(“The Olive Tree”)2016

製作:Morena Films / The Match Factory

監督:イシアル・ボリャイン

脚本:ポール・ラヴァティ

音楽:パスカル・ゲーニュ

撮影:セルジ・ガジャルド

美術:ライア・コレト、Anja Fromm(独)

衣装デザイン:フラン・クルス

メイク・ヘアー:マルセラ・バレト

キャスティング:ミレイア・フアレス

製作者:ペドロ・ウリオル(エグゼクティブ)、フアン・ゴードン、マイケル・ウェーバー、ほか

データ:製作国スペイン=ドイツ、言語スペイン語・ドイツ語・英語・フランス語、2016年、コメディ・ドラマ、100分、製作費420万ユーロ、撮影スペイン&ドイツ、公開スペイン5月6日、ギリシャ&イスラエル6月2日、フランス7月13日、ドイツ8月2日予定

映画祭・受賞歴:ブリュッセル映画祭観客賞受賞、シアトル映画際監督賞第2席、女優賞アナ・カスティージョ第3席。ほかマイアミ、シドニー、ミュンヘン、エジンバラ、各国際映画祭2016正式出品。

キャスト:アナ・カスティーリョ(アルマ)、ハビエル・グティエレス(叔父アルカチョファ)、ペプ・アンブロス(ボーイフレンド、ラファ)、マヌエル・クカラ(祖父ラモン)、イネス・ルイス(少女アルマ)、アイナ・レケナ(アルマの母)、ミゲル・アンヘル・アラドレン(ルイス)、カルメ・プラ(バネッサ)、アナ・イサベル・メナ(ソレ)、マリア・ロメロ(ウィキィ)、パウラ・ウセロ(アデリェ)、クリス・ブランコ(エストレーリャ)、パコ・マンサネド(ネルソン)、ほか多数

解説:樹齢2000年のオリーブの樹をめぐるアルマと祖父の物語。二十歳になるアルマはバレンシア州カステリョンの養鶏場で働いている。気掛かりなことは自分を可愛がってくれた祖父ラモンが口を利かなくなり、今では食事も摂らなくなってしまったことだ。思い当たるのは12年前、父親がレストランの開店資金のため、祖父が心から大切にしていた樹齢2000年のオリーブの樹を伐り倒して売ってしまったこと。ドイツの金融都市デュッセルドルフにあるエネルギー関連会社が所有しているという情報を得たアルマは、叔父アルカチョファとボーイフレンドのラファを巻き込んで、お金もないのにスペインからドイツに向けてトラックで出発、こうしてトンチンカンなゲームよろしく珍道中がはじまった。

(オリーブの樹の下で、8歳のアルマと祖父ラモン)

(オリーブの樹があった場所で失意の日々を送る祖父に寄り添うアルマ)

アルマ・キホーテと二人のサンチョ・パンサ、アルカチョファとラファ

★本作はあくまでフィクションですが、ポール・ラヴァティによると、アルマとラモンのような祖父と孫にカステリョンで実際に出会ったのが執筆の始まりだったという。樹齢二千年というオリーブの樹は、かつてイベリア半島を占領したローマ人が植林したものだそうです。野外劇場や水道橋を建設しただけではなかったということ。しかし大樹でもオリーブの実の収穫とは正比例しないから効率は良くない。しかし生産高だけで悪者と決めつけていいのか、慣習や社会規範に従順であることが常に正しいとは限らない。時には非従順にも価値があるのではないかと語りかけている。

★8メートル、10メートルの大樹が豊かなドイツに4万ユーロほどで買われていく。デュッセルドルフはノルトライン=ヴェスファーレン州の州都、約60万人と人口は多くないが、ドイツを代表する経済や芸術分野の中心都市である。経済危機のスペインとは対照的に豊かなドイツ、同じEU 域内でも経済の二極化は鮮明です。

(デュッセルドルフのエネルギー関連会社のホールにオブジェとして飾られていた)

★アルマと祖父の関係は愛で繋がっている。しかし12年前に伐り倒されたオリーブの樹を求めてドイツまでトラックで出かけるというのはあり得ない話です。監督は「ドン・キホーテ的な行動に走るリーダーのアルマ、アルマ・キホーテに従う二人の従者サンチョ・パンサが叔父アルカチョファとボーイフレンドのラファだ」と語っている。スペイン人が大好きな騎士道物語の別バージョンというわけです。

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★イシアル・ボリャイン(ボジャイン)Icíar Bollaín Pérez-Minguez、1967年マドリード生れ、、監督、脚本家、女優。父は航空学エンジニア、母は音楽教師、双子の姉妹がいる。マドリードのコンプルテンセ大学美術科に入学するも映画の道に進むべく途中で断念する。しかし趣味として絵筆は手放さない。1991年初頭、サンティアゴ・ガルシア・デ・レアニスやゴンサロ・タピアと制作会社「ラ・イグアナ」を設立する。『ザ・ウォーター・ウォー』(10)に続いて本作の脚本を担当したポール・ラヴァティとは『大地と自由』(95、ケン・ローチ)の撮影中に知り合って結婚、3児の母である。2014年からスコットランドのエジンバラに本拠地を移して、スペインと行ったり来たりして活動している。

(樹齢千年のオリーブの樹の下のイシアル・ボリャイン、マドリード植物園にて)

★女優として出発、ビクトル・エリセの『エル・スール』(83)に16歳でデビューを飾る。叔父フアン・セバスティアン・ボリャイン監督の“Las dos orillas”(86)、“Dime una mentira”(93)に出演する。代表作は、ケン・ローチの『大地と自由』だが、ほかにマヌエル・グティエレス・アラゴン“Malaventura”(89)、ゴヤ賞主演女優賞ノミネーションのホセ・ルイス・ボラウの“Leo”(2000)、ジョゼ・サラマーゴの小説『石の筏』を映画化した『石の筏に乗って』(02、シネフィル・イマジカ放映、オランダ・西・ポルトガル)、エクアドルのセバスティアン・コルデロの『激情』(10、メキシコ・コロンビア)出演を最後に目下のところ女優業は休止している。ほかTVドラにも出演している。

(16歳の女優ボリャイン『エル・スール』から)

★監督デビューは「ラ・イグアナ」の製作で短編“Bajo, corazón”(93)、続いて“Los amigos del muerto”(94)を撮る。長編デビューは1995年“Hola, ¿ estás sola ?”(95、ゴヤ賞新人監督賞ノミネート)、『花嫁の来た村』(99、ゴヤ賞脚本賞ノミネート、シネフィル・イマジカ放映)、ゴヤ賞監督・脚本賞を受賞した『テイク・マイ・アイズ』(03)やアリエル賞イベロアメリカ作品賞受賞の『ザ・ウォーター・ウォー』(10)など、本作含めて7作、ほかに長編ドキュメンタリー“En tierra extrana”(14)、NGO の仕事として“Aldeas Infantiles SOS”(12)や“La madre SOS”を撮って、社会に静かに質問を投げかけている。彼女の複眼的な視点は、当事者を決して糾弾しないところが魅力である。

*ドキュメンタリー“En tierra extrana”の記事は、コチラ⇒2014年12月4日

*主なスタッフ紹介*

★ポール・ラヴァティ(ラバーティ)、1957年インドのカルカッタ生れ、父はスコットランド、母はアイルランド出身、スコットランドの脚本家。ケン・ローチの脚本を8本手がけている。現地に赴いて執筆したニカラグア内戦をテーマに『カルラの歌』(96)で初めてタッグを組んだ。以来『やさしくキスをして』(04)、『この自由な世界で』(07)、カンヌ映画祭2006のパルムドール受賞の『麦の穂をゆらす風』、『エリックを探して』(09)、『ルート・アイリッシュ』(10)、『天使の分け前』(12)、『ジミー、野を駆ける伝説』(14)がある。妻イシアル・ボリャインの『ザ・ウォーター・ウォー』(10)の脚本も手がけている。14年間のスペイン暮らし、こよなくスペインの田舎の風土を愛している。それは母親が語ってくれたアイルランドの風土に似ており寛げるからだそうです。本作のアイデアもここから生まれた。

(ポール・ラヴァティとイシアル・ボリャインのツーショット)

★パスカル・ゲーニュ、1958年すランスのカーン生れ、作曲家。現在はバスク自治州のサンセバスチャンで暮らしている。ボリャイン監督とは『花嫁の来た村』が最初の作品、エリセのドキュメンタリー『マルメロの陽光』(92)、ラモン・サラサール『靴に恋して』(02)、ダニエル・サンチェス・アルバロ『漆黒のような深い青』(06)と『デブたち』(08)、サルバドル・ガルシア・ルイス『砂の上の恋人たち』(03)、ジョン・ガラーニョ&ホセ・マリ・ゴエナガ『フラワーズ』(14)など公開、映画祭上映作品も多く、DVDなどで聴くことができる。

*パスカル・ゲーニュの詳細は『フラワーズ』の記事で紹介、コチラ⇒2014年11月9日

*主なキャスト紹介*

★アナ・カスティーリョ、1993年バルセロナ生れ、女優。映画、TV、舞台で活躍の22歳。7歳からバルセロナとマドリードで演技指導を受けている。2011年芸術高校卒業後、“Sant Joan Bosco Horta”でも学び、2005~11年まで音楽グループ「ep3」のメンバーと、早熟な才能の持ち主。長編映画デビューはエレナ・トラペの“Blog”(10)、ハビエル・ルイス・カルデラの『ゴースト・スクール』(12)、3作目となる本作でヒロインに抜擢された。テレビで出発している。本作については「カフェテリアで渡された脚本を読み始めたが感動して大泣きしてしまい、お店にいた人をびっくりさせてしまった」と語る。デビューした頃のボリャイン監督を彷彿させると評価も高い。脚本にキスの雨を降らせて奮闘した。本作出演が決まってから『エル・スール』を見たと語るが、生まれる10年前の作品(笑)。「女優になるべく生まれてきた、生まれつきのスター」と共演のハビエル・グティエレス、新たなスター誕生となるか。

(デュッセルドルフに到着した主従3人組、アルカチョファ、ラファ、アルマ)

★二人の従者サンチョ・パンサの一人、叔父アルカチョファのハビエル・グティエレスについては、アルベルト・ロドリゲスの『マーシュランド』(14)でゴヤ賞2015男優賞受賞の折に詳細を紹介している。本作でサン・ジョルディ賞、サンセバスチャン銀貝賞、フォルケ賞、フェロス賞、シネマ・ライターズ・サークル賞と貰える賞の全てを独占した。またダニ・デ・ラ・トーレの『暴走車 ランナウェイ・カー』にも出番こそ少ないが重要な役を演じた。アルカチョファは本名ではなくアンティチョークのこと、渾名でしか登場しない。

*『マーシュランド』(原題“La isla mínia”)の記事は、コチラ⇒2015年1月24日

★もう一人の従者、同僚でアルマに恋しているラファ役ペプ・アンブロスは、本作が映画デビュー作。バルセロナ生れ、2010年バルセロナ演劇研究所の演劇科を卒業。2005年舞台俳優として出発、カタルーニャTVコメディ・シリーズ“Les coses grans”(2013~16、21エピソード)にペプ役で出演、母語のカタルーニャ語の他、スペイン語、英語、フランス語ができる。舞台出演を主軸に映画出演にも意欲を示す。本作ではアルマが働く職場の同僚役、コメディアンとしての優れた才能を発揮したと高評価。「ラファの人格はとても複雑、セリフは少ないのに多くのことを語らねばならない役柄、これは自分にとって難しいことだった。自分の意見も言わずに、どうしてこんな羽目に巻き込まれてしまったのか、それを理解することだとイシアルが助け舟を出してくれた」とアンブロス。自分のデビュー作がボリャインやグティエレスのような素晴らしい才能たちとの出会いであった幸運をかみしめている。

★マヌエル・クカラ、監督とキャスティング担当のミレイア・フアレスが、トラクターから降りてきた彼に「同時に一目惚れして」祖父ラモン役に抜擢されたというズブのアマチュア。起用が誤算でなかったことは映画を見れば納得するとか。

(左から、ラファ役ペプ・アンブロス、叔父アルカチョファ役ハビエル・グティエレス、

ボリャイン監督、アルマ役アナ・カスティーリョ、祖父ラモン役マヌエル・クカラ)

パディ・ブレスナックの新作”Viva”*ハバナを舞台にしたアイルランド映画 ― 2016年07月11日 22:06

ホモ嫌いの父と女装趣味の息子

★パディ・ブレスナックの“Viva”は、第88回アカデミー賞外国語映画賞部門のアイルランド代表作品、プレセレクションまで残りましたがノミネーションは逃しました。製作はアイルランド共和国ですが、「ハバナを舞台にしたスペイン語映画」として以前ご紹介しております。主人公にエクトル・メディナ、その父親に最近アカデミー会員に選ばれたホルヘ・ペルゴリア、ベテラン俳優ルイス・アルベルト・ガルシアと、キャスト陣はキューバで固めています。ブリュッセル映画祭2016のコンペティション部門にノミネーションされ(受賞は逃したが)、7月にはスペイン公開が実現しました。アイルランドは、EU離脱(ブレグジットBrexit)で世界に激震を走らせ、冷たい視線を浴びせられているグレート・ブリテンの一員ではありませんが、隣国ですから政治的にも経済的にも混乱は避けられませんね。

*“Viva”の紹介・アカデミー賞関連記事は、コチラ⇒2015年10月3日/同年12月19日

★IMDbによれば、肝心のキューバではまだ公開されていないようですが、少なくともキューバ人のキャストを起用してハバナでの撮影を許可したのですから、いずれ公開もあるでしょう。アグスティ・ビリャロンガの『ザ・キング・オブ・ハバナ』(15)は、撮影さえ拒否されたのでした。文化の雪解けはずっと先の話なのかもしれません。父親の長い不在、ルイス・アルベルト・ガルシアが「ママ役」、どうやら甘ったるい味付けの父子の憎悪劇ではなさそうです。

(元ボクサーの父ホルヘ・ペルゴリア、息子エクトル・メディナ)

★パディ・ブレスナックの公開作品は、イギリス映画『シャンプー台のむこうに』(01“Blow Dry”)1作だけです。『フル・モンティ』のサイモン・ボーフォイが脚本を執筆、アラン・リックマンがカリスマ美容師に扮した。他に『デス・トリップ』(07“Shrooms”)、『ホスピス』(08“Freakdog”)のホラー映画2本がDVD化されております。ホラーはDVD化される確率が高い。サンセバスチャン映画祭にブレスナックのデビュー作“Ailsa”(94)が上映された折には、「ダブリンのキェシロフスキ」と話題になったそうです。つづく第2作がスリラー仕立てのアクション・コメディ“I Went Down”(97)、本作は同映画祭の新人監督賞、審査員賞を受賞した。クールでバイオレンスもたっぷり、自由奔放、たまらなく可笑しいブラックユーモア溢れた作品に審査員からも批評家からも、勿論観客からも歓迎された。彼の代表作は公開された『シャンプー台のむこうに』より、むしろこちらのほうではないか。

★今年のブリュッセル映画祭(6月17日~24日)は、バスクを含むスペイン映画が気を吐きました。“Viva”以外にもカルレス・トラスの“Collback”(西=米)が審査員賞、若手ベン・シャロックの“Pikadero”(西=英)が脚本賞、ベテランイシアル・ボリャインの“El olivo”(“The Olive Tree”)が観客賞を受賞しました。未紹介の“Pikadero”は、サンセバスチャン映画祭2015の新人監督・バスク語映画部門に出品された作品。チューリッヒ、エジンバラなど国際映画祭での受賞歴多数。経済の落ち込みで恋人ができても独立できない。二人とも親と同居、出口なしの若い恋人が主人公、切なくておかしくて、その斬新な映像美が若い観客の心を掴んだ。

(私たち、どこで愛し合ったらいいの? “Pikadero”から)

*カルレス・トラス“Collback”の作品・監督紹介記事は、コチラ⇒2016年5月3日

*イシアル・ボリャイン“El olivo” の作品・監督記事は、コチラ⇒2016年2月21日

パコ・レオンの第3作ロマンティック・コメディ”Kiki, el amor se hace” ― 2016年06月05日 12:12

4月1日封切り、早くも観客数100万人突破!

★今年期待できるスペイン映画としてアップしましたパコ・レオンの“Kiki, el amor se hace”が期待通りの快進撃、セックス絡みのコメディ大好きなスペイン人の心を掴みました。「数は多いが面白い映画は少ない」とスペイン人は文句を言うけれど、これはどこの国にも言えること、とにかく封切り8週間調べで観客数100万人の壁を突破した。やはり「クチコミ」効果のおかげ、5月末には1,012,597人、興行成績約592万ユーロは、一向に改善の萌しが見えない国庫にとっても歓迎すべきことです。しかし3月4日公開、アルゼンチン=西=仏合作の犯罪サスペンス、ダニエル・カルパルソロの“Cien años de perdón”の1,073,397人は超えられていない。カルパルソロは『インベーダー・ミッション』が公開されている監督。ルイス・トサール、ラウル・アレバロ、ホセ・コロナドなど、日本でもお馴染みになった演技派が出演しています。

*“Kiki, el amor se hace”の記事は、コチラ⇒2016年2月24日

*“Cien años de perdón”の記事は、コチラ⇒2016年2月21日

★2014年の大ヒット作、「危機のスペイン映画界の救世主」とまで言われたエミリオ・マルティネス=ラサロの“Ocho apellidos vascos”は、リピーターを含めてトータル約1000万人が見た。いわゆる映画祭向きのコメディではなかったので、中々海外での上映に至らなかったが2015年にはスペイン語圏諸国やその他でも公開された。批評家の評価は真っ二つに割れたが、その映画界への貢献度は無視できず、ゴヤ賞の新人男優・助演男優・助演女優の3賞を受賞した。「二匹目のドジョウ」を狙った続編カタルーニャ編“Ocho apellidos catalanes”も、2015年の興行成績ベストワンの450万人、ほかはすべて100万台、第4位のアメナバルの“Regression”は封切り1週目こそ上々のすべり出しだったが、142万と期待にそえなかった。これで2015年が如何に低調だったかが分かります。日本公開のニュースは未だでしょうか。

一風変わったセクシュアル趣味の面々が織りなす合唱劇

★パコ・レオンといっても日本での知名度はイマイチだが、スペインでは人気シリーズのテレドラ出演で、まず知らない人はいないと思います。1974年セビーリャ生れの俳優・監督・脚本家。日本ではホアキン・オリストレルの寓話『地中海式 人生のレシピ』(09)出演だけかもしれない。オーストラリア映画、ジョッシュ・ローソンの“The Little Death”(14)が土台になっている。ローソン監督も俳優との二足の草鞋派、テレビの人気俳優ということも似通っている。プロットか変わった性的趣向をもつ5組のカップルが織りなすコメディ。このリメイク版というか別バージョンというわけで、レオン版も世間並みではないセックスの愛好家5組の夫婦10人と、そこへ絡んでくるオトコとオンナが入り乱れる。ノーマルとアブノーマルの境は、社会や時代により異なると思うが、ここでは一種のparafilia(語源はギリシャ語、性的倒錯?)に悩む人々が登場する。

★スペイン版の“Kiki, el amor se hace” にはどんな夫婦が登場するかというと、1組目はレオン監督自身とアナ・Katzのカップルにベレン・クエスタが舞い込んでくる。2組目はゴヤ賞2016主演女優賞のナタリア・デ・モリーナ(『Living is Easy with Eyes Closed』)とアレックス・ガルシアのカップル(harpaxofilia)。3組目はカンデラ・ペーニャ(『時間切れの愛』『チル・アウト!』)とルイス・ベルメホ(『マジカル・ガール』)のカップル(dacrifilia)、4組目はルイス・カジェホ、とマリ・パス・サヤゴのカップル(somnofilia)、最後がダビ・モラとアレクサンドラ・ヒメネスのカップル(elifilia)、そこへフェルナンド・ソト、ベレン・ロペス、セルヒオ・トリゴ、ミゲル・エランなどと賑やかです。

(記者会見に出席した面々、左からカンデラ・ペーニャ、マリ・パス・サヤゴ、ダビ・モラ、

ベレン・クエスタ、監督、ナタリア・デ・モリーナ、アレックス・ガルシア)

★〈-filia〉というのは、「・・の病的愛好」というような意味で、harpaxofilia の語源はギリシャ語の〈harpax〉からきており、「盗難・強奪」という意味、性的に興奮すると物を盗むことに喜びを感じる。dacrifiliaは最中に涙が止まらなくなる症状、somnofiliaは最中に興奮すると突然眠り込んでしまう、いわゆる「眠れる森の美女」症候群、elifiliaは予め作り上げたものにオブセッションをもっているタイプらしい。にわか調べで正確ではないかもしれない。

★製作の経緯は、監督によると「最初(製作会社)Vertigo Filmsが企画を持ってきた。テレシンコ・フィルムも加わるということなので乗った」ようです。しかし「プロデューサーからはいちいちうるさい注文はなく、自由に作らせてくれた」と。「すべてのファンに満足してもらうのは不可能、人それぞれに限界があり、特にセックスに関してはそれが顕著なのです。私の作品は厚かましい面もあるが悪趣味ではない。背後には人間性や正当な根拠を描いている」とも。「映画には思ったほどセックスシーはなく(期待し過ぎないほうがいい?)、平凡で下品にならないように心がけた」、これが100万人突破の秘密かもしれない。

(ナタリア・デ・モリーナとアレックス・ガルシアのカップル)

(パコ・レオンとアナ・Katzのカップルにベレン・クエスタが割り込んで)

(ルイス・バジェホとカンデラ・ペーニャのカップル)

★前の2作“Carmina o revienta”(12)と“Carmina y amen”(14)は、レオンの家族、母親カルミナ・バリオスと妹マリア・レオンが主役だったが、第3作には敢えて起用しなかった。

(孟母でなく猛母カルミナ・バリオスと孝行息子のパコ)

オスカー賞代表に選ばれなかった金獅子受賞作品「フロム・アファー」 ― 2015年10月09日 14:42

ベネズエラ映画アカデミーの不可解な選択

★ラテンビートまたは東京国際映画祭で見たかった作品の一つがロレンソ・ビガスの“Desde allá”(“From Afar”「フロム・アファー」)でした。初めて中南米に金獅子賞のトロフィーをもたらした作品。ベネチア後も次々に上映される映画祭廻りに奔走するビガス監督に代わって、テレビに引っ張りだこのルイス・シルバ(主演男優)、映画祭など興味のなかったお茶の間の皆が知ってる映画だった。ところがベネズエラはオスカー賞代表作品に選ばなかったのだ。何故選ばなかったのか、宣伝費ゼロで世界の映画市場に乗りこめたはずなのに。教会には行かないがカトリック教徒が多数派のベネズエラでは、愛の許容度が狭く同性愛に触れるのは今でもタブーということなのだろうか。

★パブロ・ララインのお気に入り俳優アルフレッド・カストロがチリを離れてベネズエラ映画に出ると聞いて興味津々でした。2014年の年初から首都カラカスの街中で始まった撮影は、かなり大掛かり、街頭での撮影は何枚も書類を書かなければオーケーが出ない。多分当時は詳しい内容が分かっていなかったから可能だったのかもしれない。

★ビガス監督によると「これは同性愛についての映画ではなく愛の物語」だそうです。男と女のノーマルな愛とは違うが、じゃノーマルとは何かということですね。主人公のアルマンドの人格はかなり複雑だが、構図的にはそんなに複雑ではないように思える。魅惑と憎しみが混在しているアルマンド(50代の義歯技工士、裕福、陰気、不実)VS街中をうろつく逃げ場のないエルデル(17歳の不良少年、貧乏、純粋、孤立無援)と、メタファーも分かりやすい。最初から悲劇に終わる予感を抱かせる映画だが、問題はエンディングが観客に充分説得力をもっていたかどうかだろう。

★ベネチアの後、トロント映画祭、サンセバスチャン映画祭、ビアリッツ・ラテン映画祭、そして10月にはロンドン映画祭上映が確定した。サンセバスチャンではエル・パイスのインタビューに応じた。結構面白いQ&Aで、かいつまんでご紹介すると、自分の人生を変えた映画は、イングマール・ベルイマンの映画だそうです。「人間の内面、無意識についての映画だと気づいたとき、とても興奮した」と。具体的には1960年代に撮られたリヴ・ウルマンが主演した『仮面/ペルソナ』(66)と『情熱』(『沈黙の島』69)を挙げているが、すべての作品にインパクトを与えられたそうです。彼は1967年生れ、当然リアルタイムではない。

★本作ではリハーサルをせず、朝食をすますとセットに出向き、撮影20分前に出演者たちに脚本を渡した。つまり俳優たちは以前に脚本を読んでいない。これはララインが『ザ・クラブ』で同じ方法をとった。「出演者には前もってシナリオを渡さず、大枠の知識だけで撮影に入った。つまり誰も自分が演ずる役柄の準備ができないようにした」と語っていた。両方に出演したアルフレッド・カストロは経験済みだが、なかには不安を覚えた出演者もいたのではないかと想像する。

★映画祭で隣り合って着席したい人は誰かと訊かれて、トルコの「ヌリ・ビルゲ・ジェイラン」と即答、「今一番尊敬している監督、今回の(ベネチア)映画祭の閉会式後に食卓を一緒に囲んで歓談でき、希望が叶った」と、彼は審査員の一人でした。金獅子受賞は審査委員長キュアロンの後押しだけではなかったようです。勿論、アトム・エゴヤンの“Remember”を推していた審査員もいたでしょうが。誇りに思うことは二人の俳優(カストロと青年役のルイス・シルバ)と仕事ができたこと、そして審査員が映画を気に入ってくれたことだそうです。

★人生の初めにどんな映画を見たらいいか、「もし私が5歳だったら、想像力をふくらます映画、例えば宮崎駿の作品、映画を作りたい若い人にも同じことを薦める」そうです。エレベーターで偶然乗り合わせたい人はスカーレット・ヨハンソン、好きな場所はカラカスの自宅、週末には友人たちとお喋りしたい、メッシとクリスティアーノ・ロナウドではどちらの贔屓、両方のファンだよ、でもメッシかな・・・、もう映画とは関係ない。

★短編“Los elefantes nunca olvidan”(2004、監督・脚本・製作、製作国メキシコ、スペイン語)は、カンヌ映画祭の他、モレリア映画祭、ウィスコンシン映画祭で上映された(英語字幕付きがYouTubeで見ることができます)。この短編と受賞作、既にタイトルも決まっている次回作“La caja”の3本を合わせて三部作にしたい由。

★キャスト、プロット、ロレンソ・ビガス監督のキャリアとフィルモグラフィー紹介、並びに金獅子賞受賞の記事はアップ済みなので繰り返しません。

*作品・監督紹介記事は、コチラ⇒2015年8月8日

*金獅子賞受賞のニュース記事は、コチラ⇒2015年9月21日

第72回ベネチア映画祭2015*ノミネーション発表 ② ― 2015年08月08日 18:35

ベネズエラ初のコンペティションに選ばれたロレンソ・ビガスの快挙

★初監督作品とはいえビガス監督はベテランです。前回パブロ・トラペロの“El clan”をご紹介いたしましたが、彼と同じ傾向の気難しい社会派監督の印象です。今年のベネチアは世界の巨匠たち、粒揃いの力作が目立ちますが、「アレクサンドル・ソクーロフ、アトム・エゴヤン、それにアモス・ギタイと同じ土俵で競うなんて、本当に凄い。まだノミネーションが信じられない。デビュー作が三大映画祭のコンペティションに選ばれるなんてホントに少ないからね」とビガス監督もかなり興奮しています。まずは作品紹介から。

“Desde allá”ロレンソ・ビガス、ベネズエラ、2015

製作:Factor

RH Producciones / Lucia Films / Malandro Films

監督・脚本・プロデューサー:ロレンソ・ビガス

脚本(共同):ギジェルモ・アリアガ

撮影:セルヒオ・アームストロング

プロデューサー:ギジェルモ・アリアガ、ミシェル・フランコ、ロドルフォ・コバ、エドガー・ラミレス(エグゼクティブ・プロデューサー)、ガブリエル・リプステイン(同)

データ:ベネズエラ=メキシコ、スペイン語、2015、ドラマ、93分

キャスト:アルフレッド・カストロ(アルマンド)、ルイス・シルバ(エルデル)、カテリナ・カルドソ、ホルヘ・ルイス・ボスケ、スカーレット・ハイメス、他初出演者多数

プロット:歯科技工士アルマンドの愛の物語。アルマンドはバス停留所で若い男を求めて待っている。自分の家に連れ込むためにはお金を払う。しかし一風変わっていて、男たちが彼に触れることを受け入れない。二人のあいだにある「エモーショナルな隔たり」からのほのめかしだけを望んでいる。ところが或るとき、彼を殴打で瀕死の状態にした男に出会ったことで、彼の人生は突然破滅に向かっていく。タイトルの“Desde allá”は「遠い場所から」触れることのない関係を意味して付けられた。

トレビア:短編“Los

elefantes nunca olvidan”から十年余の沈黙を破って登場した長編は、プロットからも背景に政治的なメタファーが隠されているのは明らかです。ベネズエラのような極端な階層社会では今日においても起こりうることだと監督。プロデューサーの顔ぶれからも想像できるように、ベネズエラ(エドガー・ラミレス『解放者ボリバル』、ロドルフォ・コバ“Azul y no tanto rosa”)、メキシコ(ギジェルモ・アリアガ『21グラム』『アモーレス・ペロス』、ミシェル・フランコ『父の秘密』“Chronic”)と、ベテランから若手のプロデューサーや監督が関わっている(E・ラミレスはボリバルに扮した)。本作と短編、既にタイトルも決まっている次回作“La caja”の3本を合わせて三部作にしたい由。

*主役のアルフレッド・カストロはチリのベテラン俳優、パブロ・ララインのピノチェト三部作ほか殆ど全作に出演しており、当ブログでも再三登場してもらっています。他のキャストはテレビや脇役で映画出演しているだけのC・カルドソやS・ハイメス以外は、本作が初出演のようです。監督によると、エルデル役のルイス・シルバは映画初出演ながら、ガエル・ガルシア・ベルナルのようなスーパースターになる逸材とか。しかし、かなり厳しい内容なのでベネチアの審査員や観客を説得できるかどうか。(アルフレッド・カストロ、映画から)

*監督キャリア

& フィルモグラフィー紹介*

★ロレンソ・ビガスLorenzo Bigas Castes:1967年ベネズエラのメリダ生れ、監督、脚本家、製作者。クリスチャン・ネームは一応スペイン語表記にしましたが、イタリア語のロレンツォかもしれません。大学では分子生物学を専攻した変わり種。それで「分子生物学と映画製作はどう結びつくの?」という質問を度々受けることになる。後にニューヨークに移住、1995年ニューヨーク大学で映画を学び、実験的な映画製作に専念した。1998年ベネズエラに帰国、ドキュメンタリー“Expedición”を撮る。1999年から2001年にかけてドキュメンタリー、CINESA社のテレビコマーシャルを製作、2003年、初の短編映画“Los elefantes nunca olvidan”(13分、プレミア2004年)を撮り、カンヌ映画祭2004短編部門で上映され、高い評価を受ける。共同製作者としてメキシコのギジェルモ・アリアガ、撮影監督にエクトル・オルテガが参画して撮られた。その後メキシコに渡り長編映画の脚本を執筆、それが今回ベネチア映画祭ノミネーションの“Desde allá”である。

2004“Los elefantes nunca olvidan”短編、監督・脚本・製作、製作国メキシコ、スペイン語。カンヌ映画祭の他、モレリア映画祭、ウィスコンシン映画祭で上映される(写真下)。

2015“Desde allá”長編第1作、監督・脚本・製作

*関連記事・管理人覚え

『解放者ボリバル』の記事は、コチラ⇒2013年9月16日/2014年10月27日

“Azul

y no tanto rosa” ゴヤ賞2014イベロアメリカ部門紹介記事は、コチラ⇒2014年1月15日

『父の秘密』の記事は、コチラ⇒2013年11月20日

“Chronic” カンヌ映画祭2015の記事は、コチラ⇒2015年5月28日

最近のコメント