新世代が描くエクアドル映画あれこれ ― 2014年04月03日 15:46

★エクアドルの映画と聞いて思い浮かぶのは、セバスチャン・コルデロの『タブロイド』(2004、公開2006)ぐらいでしょうか。「東京国際映画祭2009」で上映されたコルデロの『激情』(“Rabia”)は、監督こそエクアドルでしたが、製作はスペイン=コロンビア=メキシコでした。エクアドルには今年で13回を数える「クエンカ国際映画祭」というのがありますが、ラテンアメリカ諸国の中でもとりわけ発達途上国の一つです。クエンカは植民地時代の建造物や街並みの保存状態がよく、歴史地区として世界遺産に登録されている都市です。

★ご紹介するのは30歳になったばかりのフアン・カルロス・ドノソのデビュー作“Saudade”(2013)です。映画の舞台は、ハイスクールに通う17歳のミゲルの目を通して描いた≪エクアドル1999年≫、経済危機に陥って銀行閉鎖になったエクアドル、経済だけでなく政治的にも激震が走った時代です。エクアドルの監督が第1作に選ぶテーマは自伝的な要素が色濃いと言われていますが、多分ミゲルには監督本人が投影されているのではないでしょうか。脚本や製作に携わっているのも処女作の特徴と言えます。

(写真は“Saudade”のポスター、ミゲル役のパンチョ・バケリソ・ラシネス)

★フアン・カルロス・ドノソ Juan Carlos Donoso Gomez :1983年グアヤキル生れ、エクアドルの首都はキトですが、グアヤキルが最大の都市です。2007年キトのサン・フランシスコ大学で映画&テレビ科、副専攻として哲学を卒業。同大学は映画製作に関わる優れた人材を輩出することで定評があり、新人発掘の宝庫といわれています。彼は政治的には左翼的、芸術的な雰囲気の家庭環境で育ち、これは本作を撮る動機付けになっている。現在お気に入りのアーティストはメキシコのガブリエル・オロスコ、「もし彼のアートが政治的でないなら、すごく退屈だ」と、ある地方紙のインタビューに答えている。日本でも天才アーティストとして若い層にファンが多そうですが、彼のアートを政治的と捉えているかどうかは分かりません。(写真はドノソ監督)

*アルゼンチンのルクレシア・マルテル監督のワークショップに参加した。マルテルは『沼地という名の町』『ラ・ニーニャ・サンタ』『頭のない女』、いわゆるサルタ三部作といわれる作品が紹介されております。さらにメキシコのダミアン・アルカーサルのワークショップにも参加、アルカーサルは上記の『タブロイド』やアンドレス・バイスの『ある殺人者の記録』の主役を演じた俳優として日本でも知名度が高い。チリのパトリシオ・グスマン監督のドキュメンタリーの授業、ブラジルの脚本家メラニエ・ディマンタスの教えを受けるなどの経験を積んだ。

*クエンカ出身のタニア・エルミダの第2作“En el nombre de la hija”(2011)の編集に参加、ドノソの師でもあるイバン・モラ・マンサノの“Sin otoño, sin primavera”(2012)のプロジェクトにも参加している(IMDbにはアップされていない)。前者はローマ映画祭2011でアリス・イン・ザ・シティ賞を受賞、ハバナ映画祭などにも出品された。後者はサンパウロ映画祭やワルシャワ映画祭にノミネートされた評価の高い作品。

*ドノソは2012年にカンヌ映画祭のフィルム・マーケットに参加できたことがチャンスだったと語っています。またエクアドルでも35ミリからデジタルへの移行が始まって、資金の少ない若い監督にも門戸が開かれた。「この変化がなければ“Saudade” の製作は不可能だった」とも語っています。脚本の草稿は9回書き直し、推敲に6年間を費やしたとか。“Saudade”は国立映画審議会(長編部門)のプロダクション賞受賞とラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルのシネアストに与えられるイベルメディアからの9万ドルの資金をもとにして製作された。3月7日に国内で公開され観客の人気を呼んでいる。8ヵ国の映画祭に招待され、トゥールーズ・ラテンアメリカ映画祭でも上映された。(写真は映画のワンシーンから、一番右がミゲル)

★もう1作品が観客の期待を集めていたセサル・イスリエタの空想科学映画“Quito 2023”(2013)。しかし館内は失望と落胆に満たされたようです。ドノソの舞台は1999年と過去、こちらは2023年と未来を描いたはずが、まるで1970年代か80年代の軍事独裁時代のキトだった。22万ドルの資金をかけて製作されたのに、観客動員数が封切り3週目でたったの1万人と憂慮すべき結果に終わった。軍事独裁を終わらせようと反乱を起こしたグループの物語、二転三転したフアン・フェルナンド・モスコソの脚本に問題があったのかもしれません。映画は何よりも≪ホン≫が大事なのです。

(写真は“Quito

2023”撮影現場から)

★まだ半年後の企画ですが、立教大学ラテンアメリカ研究所主催の「エクアドル映画週間」の開催がアナウンスされました。

日時:2014年10月6日(月)~10日(金)、18:30~20:00

場所:池袋キャンパス7号館1階7102教室

肝心の上映作品は未定です。字幕も予定しているとのこと。

*カミロ・ルスリアガの“La Tigra”(1989)、セバスチャン・コルデロのデビュー作“Ratas, ratones, rateros”(1999)か『タブロイド』、タニア・エルミダのデビュー作“Que

tan lejos”(2006)か“En el nombre de la hija”、イバン・モラ・マンサノの“Sin otoño, sin primavera”、勿論フアン・カルロス・ドノソの本作も期待したいところです。

第17回マラガ映画祭2014*受賞結果① ― 2014年04月04日 19:11

★正式名称はスペイン映画マラガ映画祭ですが、マラガ映画祭で通用しています。2014年は3月21日から29日(例年より2日延長された)の日程で開催されました。デビュー作5本を含む15本が正式コンペティションにノミネート、金のジャスミン賞を争いました。「新人監督の現代的な、かつ各自異なった視点が特徴としてあげられる」と審査ディレクターのフアン・アントニオ・ビガル。グランプリを射止めたのは、カルロス・マルケス=マルセのデビュー作10.000 kilometros(10.000

KM)でした。

(10.000 KM の監督、ナタリア・テナ、ダビ・ベルダゲル)

★今年のマラガは観光客も含めて来場者が40%増と、経済危機にも拘わらず大いに賑わい、マラガ市長もホクホク顔とか。コンペ作品の質が高かったこと、マラガ賞受賞のマリベル・ベルドゥ、エロイ・デ・ラ・イグレシア賞のパブロ・ベルヘル、栄誉賞にあたるレトロスペクティブ賞のホセ・サクリスタン、カルロス・サウラの来場と話題てんこ盛りのマラガでした。更にウナムーノの小説“La tía Tula”(1963)をミゲル・ピカソが映画化したスチール写真152枚の展覧会も併設されるなど、関係者の努力もあったようです。これは『ひとりぼっちの愛情』の邦題で1966年公開された半世紀前の映画でした。

★審査員紹介:マヌエル・ゴメス・ペレイラ(委員長)、エルネスト・アルテリオ、ホセ・アントニオ・ガリーガ・ベラ、マリア・バランコ、ナイワ・ニムリ、ハビ・プエブラ、Jocelyne Faessel

*最優秀作品賞(金賞)

10.000 KM カルロス・マルケス=マルセCarlos Marques-Marcet

*審査員特別賞(銀賞)

Todos están muertos ベアトリス・サンチスBeatriz Sanchís

*最優秀監督賞(銀賞)

10.000 KM カルロス・マルケス=マルセ

*最優秀女優賞(銀賞)

ナタリア・テナ 10.000 KM

エレナ・アナヤ Todos están muertos

*最優秀男優賞(銀賞)

フアン・ディエゴ Anochece en la India

*最優秀助演女優賞(銀賞)

ヨランダ・ラモス Carmina y amén

*最優秀助演男優賞(銀賞)

サルバ・レイナ、エクトル・メディナ 321 días en Michigan

*最優秀脚本賞(銀賞)

パコ・レオン Carmina

y amén

*オリジナル・サウンドトラック賞(銀賞)

Akrobats Todos

están muertos

*最優秀撮影賞(銀賞)

ニコラス・ボルドゥクNicolas Bolduc No

llores, vuela

*最優秀編集賞(銀賞)

ホセ・マヌエル・ガルシア・モヤノ Anochece en la India

*最優秀新人脚本家賞(銀賞)

カルロス・マルケス=マルセ、クララ・ロケ 10.000 KM

*観客賞(銀賞)としてエンリケ・ガルシアの321 días en Michigan が受賞しました。

★ドキュメンタリー賞(割愛)

★他に、ラテンアメリカ映画部門に与えられる賞があり、今年の審査委員は、アレハンドロ・エルナンデス、ルカス・フィゲロア、スサナ・マセイラス。最優秀作品賞には8000ユーロの賞金が出る。今年はアルゼンチン、メキシコ、ベネズエラなど8作品が競ったが、キューバとウルグアイ=ポルトガル合作の2作品に集中する結果となった。受賞作Conducta は3月30日に授賞式のあったメキシコのグアダラハラ映画祭にも唯一のキューバ映画として出品された。マラガとグアダラハラでは映画のポリシーが異なるので重なることが少ない。他にはラウラ・アストルガのPrincesas Rojas (コスタリカ=ベネズエラ)だけだった。

(Conducta のアリーナ・ロドリゲスとアルマンド・バルデス)

*最優秀作品賞(銀賞)

Conducta エルネスト・ダラナス (キューバ)

*審査員特別賞:(銀賞)

Rincón de Darwin ディエゴ・フェルナンデス・プジョル(ウルグアイ=ポルトガル)

*最優秀監督賞(銀賞)

エルネスト・ダラナス Conducta

*最優秀女優賞(銀賞)

アリーナ・ロドリゲス Conducta

*最優秀男優賞(銀賞)

カルロス・フラスカ Rincón de Darwin

*審査員スペシャル・メンション賞をConducta のアルマンド・バルデス(主人公の子役)が受賞した。

*観客賞(銀賞)

Conducta エルネスト・ダラナス

Rincón de Darwin ディエゴ・フェルナンデス・プジョル

★デビュー作は以下の通り:

1 10.000 kilometros Carlos Marques-Marcet

2 Kamikaze Alex

Pina

3 Purgatorio Pau

Teixedor

4 Todos están muertos Beatriz Sanchis

5 321 días en Michigan Enrique Garcia

★本映画祭の受賞作品は9月のサンセバスチャン映画祭の「メイド・イン・スペイン」部門で上映されることが多い。これから順次公開され、批評家の☆の数とか観客の反応などを加味して選ばれるようです。ということで、サンセバスチャン映画祭にはある程度評価の定まった作品が上映されるので、短期間に効率よく鑑賞できます。多分、10.000 kilometros や Todos están muertos は上映されるでしょう。

★受賞作、話題作、トレビア、その他「マラガ賞」などについては、次回②で。

第17回マラガ映画祭2014*受賞結果② ― 2014年04月07日 19:12

マラガ映画祭の大賞――マラガ賞にマリベル・ベルドゥ

★マラガ映画祭には、コンペ以外に特別賞として本映画祭に貢献したシネアストに贈られる賞が設けられている。マラガ賞、リカルド・フランコ賞、エロイ・デ・ラ・イグレシア賞、レトロスペクティブ賞、今年カルロス・サウラが手にした「金の映画」などがあります。

◎マラガ賞 マリベル・ベルドゥ

*一番の大賞、海沿いの遊歩道に記念碑が建てられた。写真でお分かりのようにかなり大きい(等身大)。9日間はちょっと長く雨の日もあったが、トロフィー授与式に訪れた3月24日はよく晴れて多くのファンが詰めかけた。プロらしくファン・サービスも怠りなく素晴らしい笑顔です。人気に溺れず偉ぶらず、常に庶民的な面をなくさないのも人気の秘密です。「まだ若いけれど、演技は既にベテランの域に達している。プロとしてのキャリアも申し分ない」と映画祭ディレクターのフアン・アントニオ・ビガル。

*1970年マドリード生れだから確かに受賞者としては若いが、既に28年のキャリアがある。13歳でテレビ初出演、映画デビューは1986年のモンチョ・アルメンダリスの 27

horas でした。出演映画は70作を超える。ゴヤ賞ノミネート8回、グラシア・ケレヘタの Siete masas de billar francés(07)と、パブロ・ベルヘルの『ブランカニエベス』で受賞している。その他 Ondas 賞2回、銀のフィルム賞3回、フォルケ賞2013、デル・トロの『パンズ・ラビリンス』(06)では、メキシコのアカデミー賞と言われるアリエル女優賞を貰っています。他にビセンテ・アランダ『アマンテス 愛人』(90)、フェルナンド・トゥルエバ『ベル・エポック』(92)、ビガス・ルナ『ゴールデン・ボールズ』(93)、アルフォンソ・キュアロン『天国の口、終りの楽園』(01)など劇場公開作品も多い。「ラテンビートFF 2010」上映のコッポラ『テトロ』と国際的な活躍も、英語、フランス語ができるのも強みです。

*「スペイン映画祭1998」で上映されたリカルド・フランコの La

buena estrella(97、『エストレーリャ~星のまわりで』仮題)のベルドゥはゴヤ賞に最も近いと思われたがノミネートに終わった。個人的には Siete

masas de billar francés よりLa

buena estrella のほうが良かったと今でも思っています。授賞式前のインタビューでは、1998年48歳の若さで亡くなった監督について「いま特にリカルドのことを思い出しています」と語っていました。友人としても親しかったようです。「マラガは光も海も独特よね」と語るベルドゥの新作は、今度もガルシア・ケレヘタ作品。タイトルもFelices

140 と決まっています。1億4000万ユーロの宝くじが当たった女性の物語とか。マラガとは縁が深く、昨年の「金のジャスミン賞」は、ゴヤ賞2014で述べたようにケレヘタの 15 años y un día でした。銀賞として脚本賞、 オリジナル・サウンドトラック賞、批評家特別賞も受賞して二人には相性の良い映画祭といえます。新作はまだ匂いだけで何とも言えませんが期待したいところです。 (写真:授賞式での華やかなベルドゥ)

◎リカルド・フランコ賞 受賞者ジル・パロンド

★まずリカルド・フランコのご紹介から。1949年マドリード生れの監督、脚本家、俳優、製作者。上記したように既に鬼籍入りしています(1998)。哲学者フリアン・マリアスの甥、作家ハビエル・マリアスは従兄弟、伯父ヘスス・フランコ監督の助監督として出発した。代表作は「カンヌ映画祭1976」のコンペに出品された『パスクアル・ドゥアルテ』、後にノーベル賞作家となるカミロ・ホセ・セラの『パスクアル・ドゥアルテの家族』の映画化。ホセ・ルイス・ゴメスに主演男優賞をもたらした。製作者がグラシア・ケレヘタの父エリアス・ケレヘタでした。日本では「第1回スペイン映画祭1984」で上映された。

*フランコはテレビの仕事も多く、俳優としてハイメ・チャバリ、フェルナン・ゴメス、グティエレス・アラゴンの映画に出演している。『パスクアル・ドゥアルテ』以外は、「スペイン映画祭1998」で長編10作目となる『エストレーリャ~星のまわりで』が紹介されただけです。『エストレーリャ~星のまわりで』は、ゴヤ賞1998の最優秀作品賞、監督賞、脚本賞、アントニオ・レシネスが主演男優賞、エバ・ガンセドがオリジナル作曲賞を受賞した作品。公開されなかったことが残念だった映画です。

*眼病のせいで既に失明の怖れがあり映画を撮るのは難しい状態でした。フェルナンド・バウルスと共同監督したLagrimas

negras(98)が遺作、90年代の初めから患っていた心臓病が悪化し、完成を見ることなく、49歳の誕生日を目前に心筋梗塞で亡くなりました。そういうわけで「享年49歳」と書かれることもあります。

★受賞者ジル・パロンド:1921年アストゥリアス生れ、美術監督。王立サン・フェルナンド美術アカデミーで絵画と建築を学ぶ。映画好きと舞台装置に興味を抱いてこの世界に入る。1939年、エドゥアルド・ガルシア・マロトやフローリアン・レイの映画に参加、1951年、アントニオ・デル・アモの Días tras dia で美術監督を引き受けた。75年の長いキャリアの中でも、フランクリン・J・シャフナーの『パットン大戦車軍団』(70)と同『ニコラスとアレクサンドラ』(71)でオスカー像2個、ホセ・ルイス・ガルシの Canción

de cuna(94)、You’re the One (una historia de

entonces)(00)、Tiovivo c. 1950(04)、 Ninette(05)でゴヤ賞4回は、他に類を見ないのではないでしょうか。

*彼によると約210以上の映画を手掛けているとか。公開作品には、デヴィッド・リーンの『アラビアのロレンス』や『ドクトル・ジバゴ』、ジョン・ミリアス『風とライオン』、リチャード・レスター『ロビンとマリアン』、フランクリン・J・シャフナー『ブラジルから来た少年』、スペイン映画ではフアン・アントニオ・バルデム、ハイメ・チャバリ、ピラール・ミロ、マリオ・カムス他、数えきれない。

*この75年間、映画や舞台の美術監督以外の仕事は考えられなかったそうで、どんなにデジタル技術の進歩があっても想像力を超えることはできないという。「舞台もテレビも映画の仕事も優劣つけがたく、どれも好きだ。しかし舞台はちょっと特殊なことがあって、強いて言えばぶたいかな」と、受賞前のインタビューに答えていました。

*最新作は、カルロス・サウラの 33

dias(2015年公開予定)、スペイン=カナダ=アルゼンチン、言語はスペイン語・フランス語、キャスト陣はグウィネス・パルトロー、アントニオ・バンデラス、イマノル・アリアスとかなり豪華。パルトローはスペインで過ごしたことがあり、かなり流暢なスペイン語を話す。製作費は概算600万ユーロがアナウンスされています。

◎エロイ・デ・ラ・イグレシア賞 受賞者パブロ・ベルヘル

★エロイ・デ・ラ・イグレシアについては、「バスク映画祭2003」で上映されたエンリケ・ウルビスの『貸し金庫507』をUPした折に簡単に触れました。1944年バスクのギプスコア生れ、2006年癌で死去。映画祭上映の『ブルガリアの愛人』(03)が遺作。フランコ時代から問題作を撮りつづけていた監督だが、当時は批評家の無理解もあって正当に評価されていないと思う。この監督についてはいずれ作品紹介も兼ねてUPしたい。マラガで彼を顕彰する賞を設けてたことは一ファンとして嬉しい。

*日本では『カンニバルマン 精肉男の殺人記録』の邦題でDVDが発売されているだけだと思う。すごいタイトルですが、オリジナルは La

semana del asesino(72)です。

★受賞者パブロ・ベルヘルについては、『ブランカニエベス』で何回も触れたし、公式サイトもあるから割愛します。

◎レトロスペクティブ賞 受賞者ホセ・サクリスタン

★本映画祭の貢献賞または栄誉賞の意味合いが強い賞。ホセ・サクリスタンは2012年のサンセバスチャン映画祭で男優賞(銀貝賞)を受賞して以来、ゴヤ賞2013、フォルケ賞2013、と受賞が続いている。その都度ご紹介してきているのでこちらも割愛です。

◎「金の映画」 受賞者カルロス・サウラ

★カルロス・サウラは上記したように新作発表、老いてますます盛んの印象です。今回の受賞は La prima Angélica(73)が「金の映画」に選ばれたからです。1984年開催された「スペイン映画の史的展望<1951~1977>」で、『従姉アンヘリカ』のタイトルで上映された作品。フランコ末期とはいえまだ検閲制度のあったときの作品、1974年カンヌ映画祭で審査員賞を受賞しています。『狩り』(65)や『カラスの飼育』(75)が好きな人は、フラメンコ物や最近の作品を評価しないけれど、「自分は常につくりたい映画を撮っているだけだ」とサウラ。日本ではフラメンコ物は相変わらず人気ですが、スペインでは『フラメンコ・フラメンコ』(10)の館内はガラガラ、お客さんの入らない映画の代表格でした。

*1932年、アラゴンのウエスカ生れ、2006年、女優エウラリア・ラモン(1959生れ)と再婚して周囲を驚かせた。彼の『ドン・ジョバンニ』『ゴヤ』『タクシー』に出演している。

第17回マラガ映画祭2014*カルロス・マルケス=マルセ ― 2014年04月11日 13:09

★受賞結果は既にUP済みですが、9月のサンセバスチャン映画祭「メイド・イン・スペイン」やラテンビート上映が期待される作品、気が早いですが2015年のゴヤ賞に絡みそうな作品、個人的に見たいものを拾ってみました。(写真:映画祭でのプレゼンテーション)

★まずは作品賞受賞の10.000 KM から監督、主演女優、プロット、トレビアを交えてご紹介。

(作品賞以外はすべて銀賞)

*カルロス・マルケス=マルセが最優秀作品賞(金賞)、最優秀監督賞、最優秀新人脚本賞(共同執筆者クララ・ロケ)、ナタリア・テナが最優秀女優賞、他にFNACから批評家特別賞を貰った。

(写真:ダビとナタリア)

ストーリーは分かりやすい。アレックスとセルジの二人はバルセロナで恋に落ち一緒に暮らしていたが、今は別々のアパートで一人暮らしだ。写真家のアレックスはロスアンゼルス、セルジはバルセロナ。アレックスがロスの奨学資金を貰って1年間の予定でアメリカに発ってしまったからだ。会話はすべてインターネット越し、果たして10,000キロ離れた愛は上手くいくのでしょうか。

★カルロス・マルケス=マルセはバルセロナ生れの30歳、監督、脚本家、製作他。本作が長編第1作だが、かなりの短編を立て続けに発表している。IMDb では2010年のI’ll

Be Alone(2010)から掲載されておりますが、それ以前から撮っている早熟なシネアストです。アッバス・キアロスタミとビクトル・エリセがコラボで指導しているバルセロナの映画学校に参加、ちょっとハードルの高い学校です。ここの優等生が『シルビアのいる街で』のホセ・ルイス・ゲリン、渋谷のイメージフォーラムで特集が組まれたとき来日しました。

*スペイン最大手の貯蓄銀行ラ・カイシャLa Caixa 財団の奨学資金を得て、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校UCLAの映画&テレビ学部、監督学科のマスター・コースに留学、この時の体験が長編デビュー作に織り込まれているそうですが、あくまでフィクションです。ここで製作した前述のI’ll

Be Alone がロスのラテンアメリカ映画祭、その他で上映されました。他にCaraquemada(2010、ベネチア)、I

Felt Like Love(2013、サンダンス)、2012年のThe

Yellow Ribbon は各地の映画祭で受賞しています。

*受賞作の製作にも名を連ねている La Panda のメンバー(動物のパンダではなくグループの意味)。ロスに在住しているスペイン人11名(監督、製作者、脚本家、撮影監督、編集者など)が参加している。このグループとの出会いが刺激となって10.000

KM は誕生したそうです。かつて第2外国語はフランス語かイタリア語だったが、EU加盟後は英語が主流、若い世代はアメリカやイギリスを目指すようになりました。しかし、長編デビュー作は「絶対スペイン語で撮りたかった」と語っております。短編はスペイン語以外に英語、カタルーニャ語で撮っている。

*監督によると、自身がロスとバルセロナとの二重生活をしたときに覚えた気持ちが織り込まれているという。世界が狭くなり単身赴任、留学などで離れて暮らすカップルや家族は珍しくない。毎年3月テキサス州の州都オースティンで開催される音楽祭、映画祭、インタテクティブ・フェスティバル「サウス・バイ・サウスウエストSXSW」のイベントは日本でも知られておりますが、この映画祭(1994年開始)に本作が出品され、なんと男優賞(ダビ・ベルダゲル)と女優賞のダブル受賞がもたらされました。「オースティンでは感受性の強い観客が共感して大いに笑ってくれた。マラガでは祖母世代が目を潤ませていた」と監督。スペイン独特の冗談もアメリカ人に通じた。アメリカ人はスペイン人とは違う視点で見ている。泣いたり笑ったりで盛り上がり、観客の支持を受けたようです。撮影はロスとバルセロナの両方で行う予定だったが、結局バルセロナだけになった。離れ離れのはずが現実の撮影は同じ場所で同時に行われたから、二人にとって不思議な感覚だったようです。

★女優賞をTodos

están muertos(ベアトリス・サンチス)のエレナ・アナヤと分け合ったナタリア・テナは、1984年ロンドン生れのイギリス人、イギリス育ちの女優、歌手だが、両親がスペイン系でスペイン語が堪能。クリス&ポール(兄)・ワイツ兄弟の『アバウト・ア・ボーイ』(2002)で映画デビュー、もう「ハリーポッター」のニンファドーラ・トンクス役で日本でもお馴染みですね。またジョージ・R・R・マーティンのファンタジー小説『氷と炎の歌』をテレビドラマ化したシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』にオシャOcha役で出演。これは良くできたテレドラで、日本でもファンは多い。

★セルジ役のダビ・ベルダゲルは最初から決まっていたがアレックスが決まらない。プロデューサーがこのテレドラの記事をエル・パイスで知り、見たところエネルギッシュなナタリア・テナがアレックスにぴったり。すぐさまダビとロンドンに飛んでナタリアに出演交渉、OKしてくれたのが成功に結び付いたと監督。まさに「彼女は天からの贈り物」だった。日本の観客にも受け入れられるでしょうか。

第17回マラガ映画祭2014*審査員特別賞、他 ― 2014年04月11日 19:18

★最優秀作品賞の次に大きい賞が審査員特別賞、こちらもベアトリス・サンチスのデビュー作Todos están muertos が受賞しました。他に最優秀女優賞にエレナ・アナヤ、オリジナル・サウンドトラック賞にAkrobats が受賞。またマラガ大学が選ぶ青年審査員特別賞も受賞しています。3月30日スペイン公開。

*ストーリー、若いころポップ・ロック歌手として輝かしい成功をおさめていたルぺの15年後が語られる。彼女の人生に過去のある幻影が忍び寄ってくる。一方、ちょうど思春期を迎えたテーンエイジャーの息子パンチョとの関係がぎくしゃくしてイライラが募ってくる。

(写真:エレナ・アナヤ、映画から)

*ベアトリス・サンチスは監督、脚本家、アート・ディレクター。エレナ・アナヤとの5年間(2008~13)のパートナー関係を昨年の夏解消した。本作がデビュー作、2010年の短編 Mi otra mitad がワルシャワ映画祭にノミネートされている。Todos están muertos はドイツ、メキシコ、スペイン合作、3月27日に上映された。他にパブロ・ベルヘルの『ブランカニエベス』のマカレナ・ガルシアが出演している。

(写真:授賞式でのベアトリスとエレナのツーショット)

*エレナ・アナヤの紹介はもういいかな、アルモドバル『私が、生きる肌』(2011)やフリオ・メデム『ローマ、愛の部屋』(2010)などで認知度バツグンだから。2012年のマラガ賞受賞者でもある(写真は自分の記念碑の前で)。

★最優秀男優賞受賞のフアン・ディエゴのゴヤ賞受賞が早くも取りざたされているのが、チェマ・ロドリゲスの Anochece en la India です。これも長編映画としてはデビュー作です。他にホセ・マヌエル・ガルシア・モヤノが最優秀編集賞を受賞している。4月11日スペイン公開。

*ストーリー、下半身不随の老ヒッピーの車椅子冒険ロード・ムービー。リカルド(フアン・ディエゴ)は人生の最期をインドで迎えようと、ルーマニア女性ダナ(クララ・ボダ)を介助者にして車椅子での旅を決心する。ヨーロッパを横断、トルコ、パキスタンとインドに向かうが本当に辿りつけるのでしょうか。

(写真:映画のワンシーンから、右が実際もルーマニア人のクララ・ボダ)

★チェマ・ロドリゲスは、1967年セビリャ生れ、作家、監督、脚本家。テレビのドキュメンタリー映画ではベテラン。2006年の Estrellas de la Linea が、ベルリン映画祭パノラマ部門で観客賞を受賞している。また2006年のマラガ映画祭で審査員特別メンション、サンセバスチャン映画祭でセバスチャン賞、カルロヴィ・ヴァリ、モントリオール、エジンバラ、シカゴ等々に正式出品は多数。その他

Coyote (2009)、El abrazo

de los peces (2011)が代表作。

(写真:左からディエゴ、監督、共演のハビエル・ペレイラ。記者会見にて)

*フアン・ディエゴ(1942年セビリャ生れ)が下半身不随の老ヒッピーのリカルドを演じます。車椅子で出発、ヨーロッパを横断してインドに到達しようと旅に出る。勿論死出の旅ですよ。わざわざ何でインドまで行って死にたいのか。ずっと車椅子の撮影だから、ディエゴは断るだろうと思ったと監督。ディエゴ自身も「自分とかけ離れたもの、下半身不随とかヒッピーとかね、そういう役は好きじゃない」と。まず撮影前の5カ月間、車椅子で暮らしてみることにした。散歩も車椅子、知り合いやファンが「どうしたんだい?」と(笑)。座りづめで体は浮腫むし、車椅子から転落しそうになるしで恐怖だったそうです。しかしそうこうしているうちに何故リカルドがインドにまで旅して死にたいかが理解できるようになったと。萎えた足で椅子に縛り付けられた人生がどんなものか、飽き飽きしてたんだよ。

*「死を望むのは、人生をこよなく愛しているから」なんですね。愛と失われた時間の取り戻しがテーマでしょうか。館内が一番沸いた映画だったそうで、早く見たい1本です。最近ディエゴが出演したマリオ・カムスの『無垢なる聖者』(1984)をUPしましたが、もう演技は言うことなし。いずれ日本上陸、きちんとご紹介できる機会が必ず訪れると思います。

★今年は観客賞もエンリケ・ガルシアのデビュー作 321 dias en Michigan が選ばれた。助演男優賞にもサルバ・レイナとエクトル・メディナが同時受賞、新人監督が際立った年だった。

第17回マラガ映画祭2014*パコ・レオン&落ち穂拾い ― 2014年04月13日 17:12

パコ・レオンの第2作目 Carmina y amén が脚本賞を受賞

★マラガ映画祭2012年でデビュー作 Carmina

o revienta が審査員特別賞と観客賞を受賞したパコ・レオン、カルミナ第2弾 Carmina y amén で再びマラガにやって来ました。前作と同じ母カルミナ・バリオス、妹マリア・レオンの親子三人が中心になって作ったコメディ。待っていたカルミナ・ファンも多かったことでしょう。

*パコ・レオンが最優秀脚本賞(銀賞)、ヨランダ・ラモスが最優秀助演女優賞(銀賞)を受賞しました。デビュー作での予告タイトルはCarmina Ⅱ でしたが変更したようです。また前作で女優賞を受賞したカルミナ・バリオスは今回は無冠でした。親子三人については、2013年8月にUPしたゴヤ賞2013予想と結果で紹介済みです。付け加えるとすると、レオン監督はホアキン・オリストレルの『地中海式 人生のレシピ』(2009、2013年公開、DVD発売)に不動産業者トニ役で出演、俳優としてテレビ、映画で活躍している。

*ストーリー、夫の突然の死に遭遇したカルミナは、死亡通知を2日間遅らせることを娘マリアに納得させる。そうすれば夫の未払い給料が倍額で受け取ることができるからだ。秘かに遺体と一緒に2日間を過ごすことになったカルミナとマリア母子は・・・セビリャの庶民的な慎ましいバリオの日常を描くコメディ。(写真下:夫の棺の前で悲嘆にくれるカルミナとマリア)

*前作と本作の大きな違いは製作費、第1作がたったの5万ユーロ(4万というのもあり)だったのに、今回はテレシンコ・シネマTelecinco Cinema から65万ユーロの資金を得て製作されたこと。二つ目は第1作が親子3人と殆どが隣り近所のアマチュアだけだったが、今回は家族に加えてプロも出演していること。プロ&アマ半々、助演女優賞受賞のヨランダ・ラモスほか、マノロ・ソロ(『第211号監房』)、ホセ・ルイス・ガルシア・ペレス、前作にも出演していたパキ・モントーヤ、カルミナの夫役でデビューしたパコ・カサウスもプロの仲間入りですね。今回のプロットは、私的な逸話が脚本のベースになってはいるが、第1作よりフィクション性が高い。死とコメディをめぐるドラマの中に遊びを入れている。(写真下:Carmina y amén 撮影中のパコ・レオン)

*前作 Carmina o revienta は、DVD発売や型破りのインターネット配信(有料)で映画館が空っぽになったといわれた。今回は4月30日封切りだが、同時にオンラインで配信したいと。これは通常の仕来たりを壊すもので批判もあることです。彼に言わせると公開後4か月経たないとDVDが発売できないのは理不尽である(以前は6カ月後だったが数年前改正された)、それでも海賊版の横行であまりに長すぎる。消費税税増税でますます映画館から観客の足が遠のいている現実からもおかしい。さらに均一料金も納得できない。莫大な資金をかけた『ホビット』*のような大作と自作のような映画とが同じなのはヘンというわけ。アメリカ製<モンスター>に太刀打ちするには工夫が必要、一理ありますよね。「自分は映画を当てて金儲けしようと考えている監督じゃない。新作もチケットは5ユーロで販売したいが、裁判所はノーと言っているが、闘いは止めない」と監督。

*トールキンの『ホビットの冒険』を映画化したピーター・ジャクソンの三部作。

*映画以上に怒りは盛り上がっているが、新人監督の作品は配給元が見つからず公開のチャンスが少ない。いわゆる<映画祭映画>で終わってしまうから、彼の意見に賛同する人は多いのではありませんか。

◎その他いろいろ落ち穂拾い

★『マデイヌサ』や『悲しみのミルク』のクラウディア・リョサの第3作No llores, vuela(原題Aloft)の撮影監督ニコラス・ボルデュク Nicolas

Bolduc が最優秀撮影賞(銀賞)を受賞しました。監督こそペルーですが、米西仏合作、言語は英語ですから当ブログの範疇外かな。ただしベルリン映画祭にも出品され、キャスト陣も有名どころが起用されている。前2作のテーマは母と娘だったが、本作は母と小さいときに生き別れになった息子の話。またチャーリー・チャップリンの孫、ジュラルディン・チャップリンの娘、つまりユージン・オニールの曾孫ウーナ・チャップリン(Oona Castilla Chaplin、1986、マドリード生れ)が出演している。話題性があり、映画祭上映に止まらず公開も期待できそう。

*ウーナ・チャップリンは本映画祭でデビューしたPau Teixidor 監督の Purgatorio

の主役マルタにも抜擢されてマラガ入りしていました。彼女は日本に既に登場しています。『007慰めの報酬』(2008)にホテルの受付役で出演、テレドラ・シリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』**のタリサ・マイギアに扮しました。母親似のほっそりした体形、170センチと長身です。父親は当時ジュラルディンのパートナーだったチリの撮影監督パトリシオ・カスティリャ、両親が正式に結婚したのは2006年です。

**このテレドラについては、最優秀女優賞受賞のナタリア・テナ(10.000

KM)でご紹介しています(4月11日)。

★デビュー作が元気だった今回のマラガ映画祭でしたが、Purgatorioは、評価が分かれたようで受賞には絡みませんでした。スリーラー仕立てのホラー映画、息子を失うという重いトラウマを抱えた若い母親マルタは、新しい隣人の男の子を世話している。「製作者も男性、脚本家も男性、監督も男性・・・息子を亡くしたばかりの女性について語ったものですが、そういう苦しみを共有するのは難しかった」とウーナ。

脚本はテレドラのシリーズを手掛けているルイス・モレノと、『インポッシブル』や『永遠のこどもたち』の脚本を書いたセルヒオ・G・サンチェスです。スペイン映画のホラー好きがナニするかもしれない。(写真下:Purgatorio のウーナ・チャップリン)

★受賞に近いと見られていたホルヘ・トレグロサの第2作、コメディ La vida inesperada も無冠に終わりました。撮影がニューヨークだったり、エルビラ・リンド(『めがねのマノリート』の原作者)が脚本を手掛けたということで話題になっていたのですが。ハビエル・カマラとラウル・アレバロの息の合った上手すぎる演技が、マラガではちょっと食傷気味だったかもしれない。面白さと受賞は必ずしも一致しないから字幕入りで・・・と期待。

(左からラウル、ハビエル、トレグロサ監督)

第1回イベロアメリカ・プラチナ賞*結果発表 ― 2014年04月17日 11:00

★第1回イベロアメリカ・プラチナ賞の授賞式が4月5日(現地時間)パナマの首都パナマのアナヤンシAnayansi劇場でおこなわれました。パナマ湾の海岸沿いに建つ約2800人収容の大劇場です。EGEDA とFIPCA*が主催、パナマ政府商工省の援助で華やかに開催されました。マグニチュード8.2の激震がチリ北部を襲った直後のことでしたが。ノミネーションはコチラ(3月18日)へ。

*EGEDA:Entidad

de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales

FIPCA:Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales

★本映画賞はイベロアメリカ諸国、ブラジル、スペイン、ポルトガルの22カ国、アメリカ大陸に暮らすスペイン語を母語とする人々の言わば<オスカー賞>です。結果は以下の通りですが、個人的にはいささか意外な結果でした。写真は作品賞にノミネートされていたダビ・トゥルエバのVivir

es fácil con los ojos cerrados に出演したハビエル・カマラとホルヘ・サンスにエスコートされたロレト・ペラルタ。男優賞に輝いたメキシコのエウヘニオ・デルベスのNo se aceptan devoluciones でデビューした9歳の子役です。

◎最優秀作品賞:『グロリアの青春』セバスティアン・レリオ、2013、チリ=スペイン

*ノミネート:スペインの3作、Vivir es fácil con los ojos cerrados ダビ・トゥルエバ、 La

gran familia española ダニエル・サンチェス・アレバロ、 Las brujas de Zugarramurdi アレックス・デ・ラ・イグレシア、『ワコルダ』ルシア・プエンソ、アルゼンチン、『暗殺者と呼ばれた男』アンドレス・バイス、コロンビア、La

jaura de oro ディエゴ・ケマダ・ディエス、メキシコ、さらに監督賞受賞のアマ・エスカランテ『エリ』を押さえての受賞でした。

写真はハビエル・マリスカルがデザインしたトロフィーを手にした監督と女優賞受賞のパウリーナ・ガルシア。トロフィーのデザインについてはコチラ(2月20日)を。

◎監督賞:アマ・エスカランテ『エリ』2013、メキシコ

*ノミネート:『グロリアの青春』、『ワコルダ』、Vivir

es fácil con los ojos cerrados

◎脚本賞:セバスティアン・レリオ、ゴンサロ・マサ『グロリアの青春』

*ノミネート:ダニエル・サンチェス・アレバロLa

gran familia española / ダビ・トゥルエバVivir

es fácil con los ojos cerrados / ルシア・プエンソ『ワコルダ』

*これは意外でした。「プラチナ賞」の場合、作品賞はトータルな賞であって、このなかには監督・脚本・製作も含まれている賞だと思います。賞の数が少ないのだから作品賞と脚本賞をダブらせるのは賢明ではないのではないか。カンヌ映画祭のようにダブらさないほうが分かりやすい。カンヌは男優・女優もダブることがない。参加国22カ国を満足させることはありえないが、参加者はこれで納得したのだろうか。

◎男優賞:エウヘニオ・デルベスNo se

aceptan devoluciones 2013、メキシコ(監督が主演)

*ノミネート:アントニオ・デ・ラ・トーレCaníbal マヌエル・マルティン・クエンカ監督、スペイン/ ビクトル・プラダEl

limpiador アドリアン・サバ監督、ペルー/ リカルド・ダリンTesis

sobre un omicidio エルナン・ゴールドフリード監督、アルゼンチン=西 / ハビエル・カマラVivir es fácil con los ojos

cerrados

*下馬評通りだった。写真はコメディアン、俳優、監督、脚本家を兼ねる幸福度100%のエウヘニオ・デルベス。

◎女優賞:パウリーナ・ガルシア『グロリアの青春』

*ノミネート:マリア・アルバレスLa

herida フェルナンド・フランコ監督、スペイン/ ナタリア・オレイロ『ワコルダ』/ カレン・マルティネスLa

jaura de oro / Nashia Bogaert

?Quién manda? ロニー・カスティーリョ監督、ドミニカ共和国 / ラウラ・デ・ラ・ウスLa película de Ana 故ダニエル・ディアス・トーレス監督、キューバ

*これは文句なしの受賞、成功のカギはひとえに彼女がグロリアを演じたからに他ならない。

◎オリジナル作曲賞:エミリオ・Kauderer Metegol(Futbolin)2013、スペイン=アルゼンチン

*ノミネート:カリン・Zielinski El

limpiador / ジョアン・バレントLas brujas de Zugarramurdi

◎アニメーション賞:Metegol(Futbolin)フアン・ホセ・カンパネラ

*ゴヤ賞2014ノミネーション⑥で、監督についても既にご紹介済み、コチラ(1月19日)へ。

(写真:フアン・ホセ・カンパネラ)

◎ドキュメンタリー賞:Con la pata

quebrada

ディエゴ・ガラン、2013、スペイン

*サンセバスチャン映画祭2013、トゥルーズ映画祭(スペイン映画)2013などで上映。ゴヤ賞2014でエンリケ・セレソ・プロダクションとエル・デセオ(アグスティン・アルモドバル)がノミネートされた。スペインでただ一人トロフィーを受け取りに登壇できたディエゴ・ガラン。テーマは女性の権利を獲得するために闘っている女性たちのドキュメンタリー。「闘い続ける女性たちに捧げたい」と。(写真はディエゴ・ガラン)

◎合作賞:『ワコルダ』(スペイン、アルゼンチン、フランス、ノルウェー)

*ノミネート:La jaura de oro (メキシコ、スペイン)/Esclavo de

Dios(ウルグアイ、ベネズエラ、アルゼンチン、アメリカ)他

◎栄誉賞:ソニア・ブラガ Sonia Braga (1950年ブラジルのパラナ州マリンガ生れ、女優)

*ブラジル、ポルトガルの両国は1作もノミネートがなかった。その埋め合わせではないでしょうが、第1回の栄誉賞はアメリカでも活躍して知名度抜群のソニア・ブラガに与えられました。1970年代から主にブラジルのテレビ・ドラマに出演、1985年にエクトル・バベンコのブラジル=アメリカ合作『蜘蛛女のキス』出演が転機となって活躍の場が広がった。マヌエル・プイグの同名小説の映画化ですね。他に公開作品では、ルイス・マンドーキ『エンジェル・アイズ』(2001)、メキシコのフアレス市で現実に起きている女性連続殺人事件をテーマにしたグレゴリー・ナヴァ『ボーダータウン 報道されない殺人者』(2006)など。未公開だと思うがカルロス・ヂエギスのTieta

de Agreste(1996)では主役を演じました。カルロス・ヂエギスは『オルフェ』(1999)の監督、カエターノ・ヴェローゾが音楽を担当したこともあって、かなり話題になりました。

*2500人の聴衆を前にして、「私だけがカメラに囲まれておりますが、映画は一人でやれる芸術ではなく、仲間と一緒でないと作れない。同じ道を歩いてきたすべての仲間と、この賞を分かち合いたい」と平凡だが謙虚な挨拶をして満場の拍手を受けました。とても還暦過ぎとは思えない美しさです。

★チリとメキシコが目立った授賞式でしたが、もっと言えば『グロリア』がグロリアした<グロリアの夕べ>でした。終わってみれば、合作賞を除く8賞のうち、チリ3、メキシコ2、アルゼンチン2、スペイン1でした。そもそもノミネーション自体に問題があったのかもしれない。個人的には今後もこれでいいのかな、と思っています。ラテン音楽のミュージシャン、カルロス・ビーベス、ファニー・ルー、シャイラ・ドゥルカル(ロシオ・ドゥルカルの娘)、ディエゴ・トーレスなどの出演がアナウンスされておりましたが、ガラは盛り上がったようですね。プレゼンターにはメキシコの女優アレサンドラ・ロサルド、コロンビアのジャーナリストで映画評論家のフアン・カルロス・アルシニエガスが登場、ロサルドは男優賞受賞のデルベスと2012年に結婚している。

(写真はロサルドとデルベス、ガラ前日のツーショット)

★バラバラな印象のイベロアメリカの映画界がこうして1ヵ所に集って刺激し合うことができたのは収穫でした。そこで語られたことの一つが、「映画祭で上映され評価されても一般公開に結びつかない」という嘆きでした。議論の焦点は今やハリウッドの大作にしか興味を示さない配給元に集中したらしい。作品賞受賞のセバスティアン・レリオ「何時どこに行っても見ることができるのがハリウッド映画。最近トゥルーズ映画祭の審査員をしたのだが、ここでは今まで見たことがない多くのラテンアメリカ映画を見ることができた」と語っている。

★かなりハリウッド映画を意識している監督が多く、No se aceptan devoluciones のデルベス監督も、「タイトルにNoを付けたのは海賊行為はノーだから。アメリカのPiratas del Caribe(シリーズ『パイレーツ・オブ・カリビアン』邦題)のような海賊もノーだよ。私たちが必要な資金をハリウッドのプロダクションが提供してくれることはない」と語っている。ナイナイ尽くしで映画を作っているが、才能だけではハリウッドに負けない。これがイベロアメリカ・プラチナ賞関係者の一致した意見です。

フアン・ディエゴ8年ぶりの主役*マラガ映画祭2014 ― 2014年04月21日 10:44

★今年のマラガで一番興味を惹かれたのは、チェマ・ロドリーゲスのAnochece

en la Indiaでした。フアン・ディエゴが最優秀男優賞を受賞、「再びゴヤ賞の扉を開けるだろう」と噂されている映画です(彼はマラガ賞も2009年に受賞しています)。「再び」というのは8年前のビクトル・ガルシア・レオンのVete

de mí(2006)で受賞しているからです。主演助演含めて9回ノミネート、受賞も主演1回、助演2回とありますが(フィルモグラフィー参照)、受賞作を含めて代表作といわれる映画は日本では未公開です。映画祭上映後公開されたマリオ・カムス『無垢なる聖者』は例外的で、彼の転機となった重要な役を演じました。スペインでは人気があり評価も高いのに日本に紹介されていない俳優がたくさんおりますが、彼もその一人です。というわけで新作Anochece

en la India 公開の期待を込めてご紹介したい(作品紹介はコチラ)。

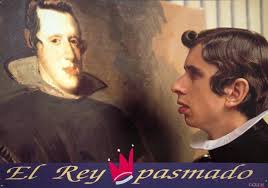

(写真はEl rey pasmado のポスター)

*代表的フィルモグラフィー*

1966

Fantasía...3 エロイ・デ・ラ・イグレシア (映画デビュー)

1975 Largo retorno 『熱愛』ペドロ・ラサガ ◎1977公開 SFラブ・ロマンス

1984 Los

santos inocentes 『無垢なる聖者』マリオ・カムス ◎1986公開

1986 Dragon Rapide ハイメ・カミーノ *ゴヤ賞主演男優賞ノミネート

1987 Laura, del cielo llega la

noche 『LAULA ラウラ—情念の女―』ゴンサロ・エラルデ

◎未公開・ビデオ

1987 Asi como habían sido 『非情のレクイエム』アンドレ・リナレス ◎未公開・ビデオ

1989 La

noche oscura カルロス・サウラ *ゴヤ賞主演男優賞ノミネート

1991 El rey pasmado イマノル・ウリベ *ゴヤ賞助演男優賞を初受賞

1992 Jamón, jamón 『ハモン・ハモン』ビガス・ルナ ◎1993公開、大手下着メーカー社長役

1993 Tirano

Banderas ホセ・ルイス・ガルシア・サンチェス

1998

Yerma ピラール・タボラ *ロルカの戯曲「イェルマ」の映画化、フアン役

1999 Entre

las piernas 『スカートの奥で』マヌエル・ゴメス・ペレイラ

◎未公開・ビデオ・DVD

1999 París Tombuctú

ルイス・ガルシア・ベルランガ *2回目のゴヤ賞助演男優賞、アナーキスト役

2000

You’re

the one ホセ・ルイス・ガルシ *ゴヤ賞助演男優賞ノミネート、司祭役

2002 Smoking Room ロジャー・グアル他 *マラガ映画祭男優賞(銀賞)受賞

2003 Torremolinos

73 『トレモリノス73

』パブロ・ベルヘル

*ゴヤ賞助演男優賞ノミネート、アマのアダルトビデオ監督役

2004 Noviembre アチェロ・マニャス

2004

El

séptimo día カルロス・サウラ *ゴヤ賞助演男優賞ノミネート

2004 María

querida ホセ・ルイス・ガルシア・サンチェス

2006 Remake ロジャー・グアル

2006 El

camino de los ingleses 『夏の雨』アントニオ・バンデラス

*バンデラス初監督、ベルリン映画祭ヨーロッパ作品賞受賞、ラテンビート2007上映

2006 Vete

de mí ビクトル・ガルシア・レオン

*ゴヤ賞主演男優賞を初受賞、及びサンセバスチャン映画祭2006男優賞(銀貝賞)受賞

2010 Lope アンドルチャ・ワディンゴトン *ロぺ・デ・ベガの伝記映画

2011 23-F : la película チェマ・デ・ラ・ペーニャ *ゴヤ賞助演男優賞ノミネート、1981年2月23日に実際に起きた極右派軍人によるクーデタ未遂事件が題材。アルフォンソ・アルマダ将軍役

2012 Insensibles(Painless)『ペインレス』 フアン・カルロス・メディナ初監督

◎スクリーム・フェスト スペイン2013で2週間限定公開されたサイコスリラー

2012 Todo es silencio ホセ・ルイス・クエルダ

2014 Anochece en la India *マラガ映画祭男優賞(銀賞)受賞

*◎印は彼の代表作ではないが公開された、または未公開だがビデオ・DVD化された作品。他にもあるのかもしれないが、一応拾えた作品を載せました。

*ゴチック体がゴヤ賞受賞作品。

(写真:Vete de mí でサンセバスチャン映画祭の男優賞銀貝賞を手にしたディエゴ)

★舞台で出発、テレビ、映画の順ですが、時期的にはだいたい同じです。初期はシリーズ・テレドラが多く、以後もテレビと映画を行ったり来たりしている。テレドラは人気シリーズの主役が多いせいか二股かけられないのかもしれない。合わせると120作を超えるから、彼のキャリアを語ることはミニ・スペイン映画史を語ることに繋がります。

★第1回ゴヤ賞(1987年)にハイメ・カミーノのDragon

Rapide(1986)で主演男優賞にノミネートされたのを皮切りに、ゴヤ賞とは相性がいいほうだと思います。ここではフランコ将軍役の演技が認められてノミネートされました。タイトルの「ドラゴン・ラピード」はイギリスの航空機メーカーが1930年代に開発した双発輸送機、戦時下では軍用機としても使用された。フランコ将軍が1936年6月の軍事クーデタに使ったことから付けられた。ゴヤ賞関連では、フェリクス・ムルシアが美術賞、フェルナンド・フロリードがメイクアップ賞を受賞しました。カミーノ監督の映画は、1984年に開催された「スペイン映画の史的展望<1951~77>」に『1936年の長い休暇』(1975)が上映されただけでしょうか。

(写真はポスター、手前の飛行機がドラゴン・ラピード)

★カルロス・サウラの

La noche oscura(1989)で2回目の主演ノミネートとなりました。しかしフアン・ディエゴの迫真の演技にも拘わらず受賞には至らなかった。「十字架のヨハネ」といわれる洗足カルメル会の司祭、キリスト教神秘思想家サン・フアン・デ・ラ・クルスが、危険思想の異端者としてトレドに9カ月間幽閉されていたときの伝記映画。後に彼の代表作となった『暗夜』誕生が、この幽閉生活にあったことから原題が付けられた。1986年に「スペイン映画講座カルロス・サウラ」が開催されましたが、まだ本作は誕生しておりませんでした。『暗夜』の翻訳が難解ということもあるのか、サウラの代表作であるにも拘わらず未公開です。

(写真:Fotogramas de Honor 2013 をサウラから手渡されるディエゴ、2014年2月25日)

★ゴヤ賞助演男優賞受賞のEl rey pasmado は、ゴヤ賞14部門ノミネート、8受賞の話題作(ただし作品賞・監督賞はとれなかった)。ゴンサロ・トレンテ・バリェステルの小説の映画化。スペイン王で最も政治と女性に疎かったというフェリペ4世の物語。ある日のこと、フェリペ4世は「王妃イサベル・デ・ボルボンのヌードが見たい」と言いだして・・・。タイトルの‘pasmado’は「呆れた・とぼけた・ボケっとした」の意味。フェリペ4世のソックリさんになったガビノ・ディエゴは主演男優賞にノミネートされたが受賞できなかった。フアン・ディエゴは修道士ヴィリャエスクサに扮した。

(写真は修道士に扮したディエゴとオリバーレス公伯爵役のハビエル・グルチャガ)

★この後ブランクがあるのは舞台に専念していたからで、1999年映画に戻って演じたのが、ガルシア・ベルランガのParís Tombuctú のアナーキスト役、2回目のゴヤ賞助演男優賞を受賞した。スペインで最も愛された監督といわれながら、ベルランガ映画は映画祭上映以外1作も公開されておりません。特集が組まれてもおかしくない監督なのに残念です。

★パブロ・ベルヘルのデビュー作『トレモリノス73 』が、「バスク映画祭2003」(『貸し金庫507』で触れてます)にて上映されましたが未公開、ここではアマチュアのアダルトビデオの監督に扮しました。パブロ・ベルヘルは『ブランカニエベス』の成功で、第2作にして有名監督に昇格しました。

★ゴヤ賞主演男優賞とサンセバスチャン映画祭男優賞(銀貝賞)をゲットしたVete de mí は、アルコール中毒の舞台俳優サンチャゴの悲喜劇。小さなアパートで年の離れたガールフレンドと暮らしていたところ、ある日突然30代になってもプータローをしているピーターパン息子ギジェルモ(フアン・ディエゴ・ボトー)が転がり込んでくる。フアン・ディエゴ・ボトーも助演男優賞にノミネートされたが及ばなかった。(写真:サンチャゴとギジェルモ、映画のワンシーン)

★エル・パイスの映画評に、新作Anochece en la India は、盲目の退役軍人をヴットリオ・ガスマンが演じた『女の香り』(1974)や、そのリメイク版アル・パチーノが演じた『夢の香り』(1992)を思い起こさせるとありました。前者は1975年のカンヌ映画祭男優賞、後者はアル・パチーノに念願のオスカー像をもたらしました。しかしそんなに遡らなくても、今年のマラガで名誉賞にあたるレトロスペクティブ賞を受賞したホセ・サクリスタンが演じた雇われ殺し屋の死出の旅 El

muerto y ser feliz(ハビエル・レボージョ)のほうが類似している。こちらも老人のロード・ムービーだ。サクリスタンはサンセバスチャン2012の男優賞(銀貝賞)と2013年のゴヤ賞男優賞を受賞した。両方とも死と生がイコールというか、自分らしい死をどう迎えるかは「どう生きるかにある」と言っている。尊厳死のことでもあるのだと思う。

*ホセ・サクリスタンについてはゴヤ賞2013予想と結果②にUP済み(2013年8月18日)。

★フアン・ディエゴJuan Diego Ruiz Moreno:1942年セビリャ州のボルムホス生れ。セビリャから西に8キロ、彼はボルムホスの有名人です(笑)。フランコ体制ながら田舎でサッカーに興じる幸せな少年時代を過ごした。農作業がしたくなくて1957年セビリャに移住、そこで初めて舞台に立ち、これが自分の天職だと思ったという根っからの役者。最初の本格的舞台は18歳で演じたベケットの『ゴドーを待ちながら』、それからは主にテレドラのシリーズに出演、映画デビュー、現在は2012年11月から始めた独り芝居La

lengua madre(フアン・ホセ・ミジャスの脚本)がロングランを続けており(スペイン各地を巡業)、役者人生も半世紀を超えた。政治意識の高い俳優で、ごく若い頃には労働者・学生運動にもコミットしており、スペイン共産党の活動家として知られている。しかし、彼の政治活動は複雑で、現在の立ち位置はどうなのだろうか。

(写真は長寿テレドラ

Los hombres de Paco(2005~10)の仲間と。ディエゴは警察署長ドン・ロレンソ・カストロ役)

ガボと映画、さよなら、ガルシア・マルケス ― 2014年04月27日 08:25

★ガボはガブリエルの愛称だから世界にはごまんといるはずだが、ラテンアメリカでガボと言えばガルシア・マルケスとイコールです。三度の飯より権力が好きだったノーベル賞作家が旅立ちました。今年はオクタビオ・パスとフリオ・コルタサルの生誕100年の年、沢山の催し物を期待しておりますが、それにガボも加わることでしょう。

★未刊の中編小説“En agosto

nos vemos”刊行の噂もあり(遺族の意向次第、未完なのかもしれない)、しばらく話題提供が続きますね。28年間欠かさず8月16日に母親の墓参をしている女性の話、そこからタイトルがとられた。「また八月にお会いしましょう」という意味。今年のハバナ映画祭(12月)ではガルシア・マルケス特集が組まれるらしく、どんな作品が上映されるのか、アルフレッド・ゲバラも既に鬼籍入り、今度は盟友も後を追ってしまい、今後ハバナ映画祭は何処へ向かうのでしょうか。

★作家の映画脚本家としてのキャリアは長い。IMDbによれば51作品ありますが、短編、テレビやドキュメンタリーも含めており、それらを除いても30作を超えます。さらに原作、原案、セグメントだけだったりするから作家が全てにコミットしているわけではないようです。日本のデータでは発売中のDVDのリストはあっても全体を見渡せるものは(あるのかもしれないが)検索できなかった。以下はIMDbをたたき台にして管理人が作成したものです。劇場未公開ながら邦題を入れたのは原作のタイトルを借用しています(例:『わが悲しき娼婦たちの思い出』など)。また公開された映画については簡単に引き出せますからデータのみに致します。

*主なフィルモグラフィー*

2011 Memoria de mis putas tristes(原作『わが悲しき娼婦たちの思い出』)

これについては既にアップ済み。コチラ⇒2014年01月23日

2011 Lecciones para un beso (共同脚本「キスのレッスン」)

監督:フアン・パブロ・ブスタマンテ/コロンビア/撮影:カルタヘナ

2009 Del amor y otros demonios (原作『愛その他の悪霊について』)

監督:イルダ・イダルゴ/コスタリカ・コロンビア

2007 Love in the Time of Cholera (原作『コレラの時代の愛』) 公開2008年

監督:マイク・ニューウェル/米国/言語:英語

2006 O Veneno da Madrugada (原作La mala hora『悪い時』)

監督:ルイ・ゲーラ/ブラジル・アルゼンチン・ポルトガル/言語:ポルトガル語・西

撮影:ブエノスアイレス

2001 Los niños invisibles(共同脚本『透明になった子供たち』)

セルバンテス文化センター上映

監督・脚本:リサンドロ・ドゥケ・ナランホ/ベネズエラ・コロンビア/撮影:コロンビア

1999 El coronel no tiene quien le escriba (原作『大佐に手紙は来ない』)公開

監督:アルトゥーロ・リプスタイン/ 製作:ホルヘ・サンチェス他 /メキシコ・仏・西

1996 Oedipo alcalde (共同脚本『コロンビアのオイディプス』)

「キューバ映画祭2009」上映

監督:ホルヘ・アリ・トリアナ/コロンビア・西・メキシコ・キューバ

1994 Eyes of a Blue Dog (原案『青い犬の目』)

監督:表記なし/米国/言語:英語

1992 Mkholod sikvdili

modis autsileblad (原作 英題“Only

Death Is Bound to come”)

監督:Marina Tsurtsumia /グルジア・ロシア 言語:グルジア語・ロシア語

1989 Milagro en Roma (脚本『ローマの奇跡』) 公開1991年

「愛の不条理シリーズ」より 監督:リサンドロ・ドゥケ・ナランホ/コロンビア・西

1989 Cartas del parque (脚本 / 原案『公園からの手紙』) 公開1991年

「愛の不条理シリーズ」より 監督:トマス・グティエレス・アレア/キューバ・西

1988 Un señor muy viejo con unas alas enormes

(共同脚本『大きな翼を持った老人』)

「愛の不条理シリーズ」より 監督:フェルナンド・ビリ/キューバ・伊・西、公開1990年

1988 Fábula de la Bella Palomera (脚本『美女と鶏の寓話』)

「愛の不条理シリーズ」より 監督:ルイ・ゲーラ/ブラジル・西

1987 Cronaca di una morte annunciata (原作『予告された殺人の記録』)公開1988年

監督:フランチェスコ・ロージ/伊・仏、言語:イタリア語

1986 Tiempo de morir (脚本『死の時』/ダイアローグ:カルロス・フエンテス)

監督:ホルヘ・アリ・トリアナ/コロンビア・キューバ

1984 『さらば箱舟』(原作『百年の孤独』/ 脚本:監督・岸田理生) 公開1984年

監督:寺山修司 /日本/言語:日本語

1983 Eréndira (原作/ 脚本 『エレンディラ』) 公開1984年

監督:ルイ・ゲーラ/仏・メキシコ・西独 モノクロ

1979 El año de la peste (共同脚本:フアン・アルトゥーロ・ブレナン「ペストの年」)

監督:フェリペ・カサルス /メキシコ /ダイアローグ:ホセ・アグスティン

1980年アリエル賞(監督賞)・脚本賞受賞、同年メキシコ・ジャーナリスト・シネマ賞

(銀賞)を受賞。ガルシア・マルケスが関わった映画では唯一の受賞作。

1979 María de mi corazón (脚本/原案「わが心のマリア」)

監督・脚本:ハイメ・ウンベルト・エルモシーリョ /メキシコ

1979 La viuda de Montiel (原作『モンティエルの未亡人』)

監督・脚本:ミゲル・リッテン/共同脚本:ホセ・アグスティン/メキシコ・コロンビア・ベネズエラ・キューバ / ジュラルディン・チャップリン主演

1975 Presagio (共同脚本「前兆」)

監督・脚本:ルイス・アルコリサ /メキシコ

1969 Patsy, mi amor (原案「愛しのパッツィー」)

監督・脚本・ダイアローグ:マヌエル・ミチェレ/メキシコ/オフェリア・メディーナ主演

1968 4 contra el crimen (共同脚本:アルフレド・ルアノバ「犯罪に立ち向かう四人)

監督:セルヒオ・ベハル /原案:フェルナンド・ガリアナ /メキシコ

1967 Juego peligroso (セグメント "HO"、他ルイス・アルコリサ、

フェルナンド・ガリアナ)

監督:ルイス・アルコリサ、アルトゥーロ・リプスティン /メキシコ/

シルビア・ピナル主演

1966 Tiempo de morir (脚本『死の時』/ダイアローグ:カルロス・フエンテス)

監督:アルトゥーロ・リプスティン/メキシコ/モノクロ

1965 Amor amor amor (脚色/ セグメント "Lola de mi vida")

監督:ベニト・アラスラキ、ミゲル・バルバチャノ=ポンセ他 /メキシコ

1965 En este pueblo no hay ladrones (原案『この村に泥棒はいない』)

監督・脚本:アルベルト・イサーク/脚本:エミリオ・ガルシア・リエラ他 /メキシコ

/モノクロ

1965 Lola de mi vida (脚色 / 脚本『愛しのローラ』)

監督:ミゲル・バルバチャノ=ポンセ /メキシコ

1964 El gallo de oro (共同脚本『黄金の雄鶏』 原案:フアン・ルルフォ)

監督・脚本:ロベルト・ガバルドン / 共同脚本:カルロス・フエンテス

1954 La langosta azul (共同監督、脚本、短編)

短編は除外しましたが、本作は唯一の監督作品ということでリストに入れました。

★ El gallo de

oro(1964)は、後にアルトゥーロ・リプスタインが“El imperio de la fortuna”のタイトルで同じフアン・ルルフォの短編を原案にして撮っています。スタッフ、キャスト陣も別で、「メキシコ映画祭1997」上映の邦題は『黄金の鶏』、未公開です。

★ 1965年の『この村に泥棒はいない』では、作家はリストで分かるように原案だけで脚色にはタッチしていません。1965年の第1回長編実験映画コンクール(メキシコ)で2等に選ばれた。本作には監督以下、ルイス・ブニュエルが司祭役、フアン・ルルフォとアベル・ケサダがドミノ遊びに興じていたり、画家のホセ・ルイス・クエバスがビリヤードをやっていたり、作家本人も映画館のモギリ役で出演しています。友情出演というか映画作りに参加することが魅力的な時代でした。

★ 1966年と1986年の “Tiempo de morir” は、監督やキャストは異なりますが、脚本・ダイアローグは同じです。前者はリプスティンのデビュー作で、まだ20代の駆け出し監督でした(1943生れ)。メキシコ・シネマ・ジャーナリスト賞を受賞した。後者はホルヘ・アリ・トリアナがリメイクした。写真はダイアローグを担当したカルロス・フエンテスとガボ。

★ 寺山修司の最後の長編映画『さらば箱舟』は、2年前の1982年に完成していたが、ガルシア・マルケス側からのクレームで延期されていた。山崎勉、原田芳雄、小川真由美他。

★

『予告された殺人の記録』の原作は、マルケスの中編では最高傑作でしょうね。しかし映画のほうはコロンビアの地元では頗る評判が悪い。それには一理あって、映画では大胆に語り手を変えている。語り手と母親の関係がなくなり30年間の空白ができているのが問題です。従って内の視点がなし崩しになり、原作とはイメージが異なってしまった。これはあくまでヴィスコンティのもとで長らく助監督をしていたイタリア人監督のイタリア映画と考えることです。1972年のカンヌ国際映画祭でグランプリに輝いた『黒い砂漠』の脚本を共同執筆したのが、本作と同じトニーノ・グエッラでした。グエッラと言えばシネフィルには神様みたいな脚本家、デ・シーカ、アントニオーニ、タルコフスキー、テオ・アンゲロプロスなど世界の名だたる巨匠とタッグを組んで名作を送り出した巨人である。撮影監督もパスカリーノ・デ・サンティス(ロベール・ブレッソンの遺作『ラルジャン』1983)と申し分なし。うがった見方をするならば、語り手を変えることで原作者との接触を避けたかったのではないか。実際、原作者のロケ地訪問(モンポス、カルタヘナ)を断っている。ロージの専属俳優ともいえる名優ジャン・マリア・ボロンテ、ルパート・エヴェレット、オルネラ・ムーティ、イレーネ・パパスとキャスト陣も豪華です。

★ 1996年の『コロンビアのオイディプス』は、「キューバ映画祭2009」で上映された作品(キ ューバ映画と言えるかどうか)。ホルヘ・アリ・トリアナは、前述したリメイク版『死の時』も監督している。プロデューサーはホルヘ・サンチェス(『愛しのトム・ミックス』、『大佐に手紙は来ない』、『バスを待ちながら』)、撮影監督はロドリーゴ・プリエト、当時は新人でしたが、以後『アモーレス・ぺロス』、『フリーダ』、『バベル』、『抱擁のかけら』、『ラスト、コーション』では第64回ベネチア映画祭で撮影監督に与えられる金のオゼッラ賞を受賞している。本作でもその後の活躍を予感させるスマートでドラマティックなプラグマティズムなカメラ・ワークが話題になりました。ロケ地はコロンビア。

キャスト:ホルヘ・ペルゴリア(オイディプス)、アンヘラ・モリーナ(イオカステ)、パコ・ラバル(テイレシアース)、ハイロ・カマルゴ(クレオーン)、ホルヘ・マルティネス・デ・オジョス(司祭)

*マルケスは、ソポクレスの悲劇『オイディプス・ティラーノス(王)』(BC 5世紀)をベーシックにして、そこから横道にさまよい出ていきます。知らずに犯してしまう禁忌タブーの近親相姦があること、神託で決められた運命は変えられないがテーマ。

*オイディプスの名前は、「腫れた足」から来ている。籐の杖をついて歩く、それは神託によって捨てられ山中に鎖で繋がれていたからである。最後のシーンに繋がっていく。

(写真下はホルヘ・ペルゴリアとアンヘラ・モリーナ)

*ホルヘ・アリ・トリアナ監督、1942年4月4日、コロンビアのトリマ生れ。監督・製作・俳優・脚本家。代表作:リメイク版Tiempo

de morir 「死の時」(1986)。Bolivar

soy yo! 「ボリバルは私だ」(2002、脚本・製作)、Esto

huele mal 「変な臭いがする」(2007、製作)、舞台監督:「純真なエレンディラ」、「予告された殺人の記録」、「山羊の祝宴」など。

★ 『大佐に手紙は来ない』は、サンダンス映画祭2000ラテンアメリカ・シネマ賞受賞、カンヌ映画祭1999正式出品、ゴヤ賞2000 脚色賞ノミネート(パス・アリシア・ガルシアディエゴ、リプスタインの妻)。製作費約300万ドル。東京国際映画祭1999で上映(2004年公開は未確認)。大佐にメキシコの大物俳優フェルナンド・ルハン、その妻役ローラにスペインの大女優マリサ・パレデス、喧嘩で殺された一人息子の恋人フリアに人気急上昇中のサルマ・ハエック、ダニエル・ヒメネス=カチョなどが出演して話題になった。

(写真下は、靴下の穴かがりをするロラと大佐)

★

『透明になった子供たち』は、セルバンテス文化センター「土曜映画上映会」(2009年9月)で上映された。ボゴタ映画祭2001ベスト・コロンビア・フィルム賞、カルタヘナ映画祭2002作品賞他を受賞している。ジャンルはコメディ、多分未公開。

*ストーリーは、大好きなマルタ・セシリアに透明になって近づきたいラファエル少年と仲間の友人2人のちょっとこわい冒険談。黒魔術を使って透明になろうと奔走する3人は、恐怖を乗りこえ、道徳にも反して、ニワトリの臓物、ネコの心臓を手に入れようとする。本当に透明になれるのでしょうか。活気にあふれた1950年代のコロンビアの小村の風物(ドミノに興じる男たち、マルケスの小説によく登場する理髪店)、世界ミス・コンテストを導入されたばかりのテレビで見る庶民など、半世紀ほどタイムスリップして楽しむことができる。透明になってしまう語り手のラストシーンがお茶目です。(写真:左がラファエル)

ガボとカンヌ映画祭 ― 2014年04月29日 17:14

★『百年の孤独』刊行後「46年10カ月と12日後に87歳で旅立った」ガルシア・マルケスは、人生の半分以上を栄光の中で送ったことになります。1967年6月5日、初版8000部で始まった刊行は、現在世界で約6000~7000万部を数えるという驚異的な部数を誇っています。

★前回の「ガボと映画」のリストで述べたように、彼自身が受賞した作品はフェリペ・カサルスのEl año de la peste (1979、「ペストの年」)1作です。メキシコのアカデミー賞といわれるアリエル賞脚本賞を共同執筆者のフアン・アルトゥーロ・ブレナンと受賞しています。本作は作品賞(金賞)、監督賞(銀賞)を受賞した作品です。他にメキシコ・ジャーナリスト・シネマ賞も受賞しました。フェリペ・カサルスは既にCanoa がベルリン映画祭1975で特別審査員賞を受賞していましたが、まだ40代になったばかりの、しかしメキシコ社会の矛盾にシフトしている監督でした。だからEl

año de la peste で彼とタッグを組むのはテーマ的にぴったりでした。

*フェリペ・カサルス:1937年、ピレネー沿いのガタリー(仏)生れ。サンセバスチャン映画祭1985で Los motivos de Luz が銀貝賞、記憶に新しいのが ダミアン・アルカーサルがパンチョ・ビリャの忠実な部下チコグランデに扮したChicogrande(2010)が、アリエル賞作品賞・監督賞他8部門にノミネートされながら無冠に終わったことでした。

★マルケスはコロンビア時代に短編を撮っただけでしたが、長男ロドリーゴが父親の夢を果たしたことになります。カンヌ映画祭2000「ある視点」グランプリの『彼女を見ればわかること』、『愛する人』、『アルバート氏の人生』他が公開されています。

★作家がそのカンヌ映画祭の審査員になったのは、第35回目の1982年のこと、つまりノーベル文学賞受賞(1982年10月21日)の半年前のことでした。審査委員長はイタリアのジョルジョ・ストレーレル、他にシドニー・ルメット、ジャンジャック・アノー、ジュラルディン・チャップリンなど。マルケスはキューバのウンベルト・ソラスの大作 Cecilia (「セシリア」)を強く推薦しましたが、結果はコスタ・ガブラスの『ミッシング』とユルマズ・ギュネイの『路みち』がパルムドールを分け合いました。

(写真:デイシー・グラナドスとイマノル・アリアス、「セシリア」から)

*作家は憤懣やるかたなく執拗にキューバ作品を推しましたが、特にルメットとチャップリンが反対に回って論争したことは有名です。後者はミゲル・リッティンの『モンティエルの未亡人』(1979)に出演したばかりでした。それとこれとはベツが彼女の信条です。映画祭主催者にも直訴したというから、凄いエネルギーですね。しかしパルムドール選出は正しかったというのが、今日の定説です。ユルマズ・ギュネイは、クルド出身のトルコ人、小説家、俳優。彼の作品が反社会的という理由で投獄・出獄を繰り返し、本作も獄中から監督、仮出所中にパリに脱出、そこで完成させたといういわくつきの映画、ちょっと政治的な力学も感じられますが。『路』は1985年劇場公開されました。彼は1984年癌で亡命先のパリで死去。同じクルドのバフマン・ゴバディに私たちが出会う以前の出来事でした。

★次がノーベル賞受賞後の翌年のカンヌ、彼の『無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語』が『エレンディラ』(1983)としてルイ・ゲーラによって映画化されコンペに選ばれていました。「時の人」ノーベル賞作家もカンヌ入りしておりましたが、作品がどうやら気に入らなかったようで機嫌は良くなかった。この年のカンヌは大変な年で日本からも今村昌平の『楢山節考』と大島渚の『戦場のメリークリスマス』の2作、スペインからもエリセの『エル・スール』とサウラの『カルメン』が出品され、世界の話題作が覇を競っていました。

*当時の文化省映画総局長のピラール・ミローが現地入りしていたのは、『エル・スール』の製作者エリアス・ケレヘタとエリセの仲を修復するためでした。エリセの「まだ未完成」をケレヘタが聞き入れず強引にカンヌに出品したことで二人はもめていた。エリセはこの年のカンヌでは上映したくなかったのですね。ミローとしては散々な出来の『エレンディラ』の著者を慰めるべく夕食を共にしたいが、第一にすべきことはエリセを説得すること、それに肝心の長編を読んでいなかったらしく、ちぐはぐな会話になって・・・『エレンディラ』は受け入れられず、作家にとってこの年のカンヌも辛い思い出となりました。

*パルムドールは『楢山節考』、監督賞にタルコフスキーの『ノスタルジア』とブレッソンの『ラルジャン』、サウラは芸術貢献賞を受賞しました。たかがカンヌ、されどカンヌ、毎年話題提供は続いております。そう、もう5月はすぐそこ、カンヌの季節です。

最近のコメント