カルロス・サウラの『急げ、急げ』*時代を反映したキンキ映画 ― 2022年01月14日 17:32

民主主義移行期のキンキ映画の誕生と終焉

★以下は長らく休眠中のCabina さんブログにコメントしたものを、前回アップしたダニエル・モンソンの新作「Las leyes de la frontera」の付録として、単独でも読めるように削除加筆して再構成したものです。特に後半部のキンキ映画の父とも称されるエロイ・デ・ラ・イグレシア紹介は今回大幅に加筆しています。カルロス・サウラのキンキ映画 「Deprisa, deprisa」(81)の邦題『急げ、急げ』は、1986年に開催されたミニ映画祭〈カルロス・サウラ特集〉で上映された折りに付けられたものです。犯罪を犯すときのキンキたちの口癖「急げ、急げ!」からきています。

(Cabinaブログ「急げ、急げ」には時代背景など詳しい、コチラ⇒2011年02月19日)

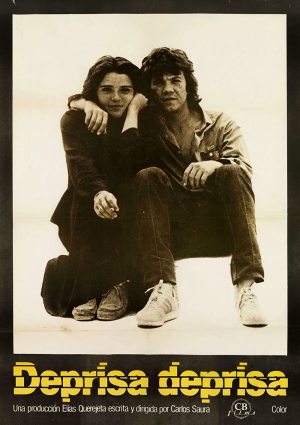

(アンヘラとパブロを配したポスター)

データ:製作国スペイン・フランス、スペイン語、1981年、犯罪ドラマ、99分、監督・脚本カルロス・サウラ、撮影テオ・エスカミーリャ、製作エリアス・ケレヘタ・プロダクション、モリエール・フィルム、撮影地アルメリア。受賞歴ベルリン映画祭1981金熊賞受賞。

キャスト: ベルタ・ソクエジャモス(アンヘラ)、ホセ・アントニオ・バルデロマール・ゴンサレス(パブロ/エル・ミニ)、ヘスス・アリアス(メカ)、ホセ・マリア・エルバス・ロルダン(セバス)、マリア・デル・マル・セラーノ(マリア)、ほか多数

ストーリー:スペインが民主主義移行期の1970年代後半、マドリードの貧困地区にたむろするアウトローたち、アンヘラとパブロによって結成された4人の犯罪グループの物語。彼らは故郷を捨て家族を持たずマフィアのような組織にも属していない。手っ取り早い車上荒らしや銀行強盗を繰り返し、せしめたお金で自由を満喫している。軽い気持ちで始めた犯罪もやがて少しずつより危険で無謀なものに変貌していく。1970年代後半から80年代にスペイン社会を震撼させたヘロイン中毒を背景にしている。

サウラといえばフラメンコ?

A カルロス・サウラのキンキ映画 ”Deprisa, deprisa”(『急げ、急げ』)のストーリー、時代背景、特に類似作品についての紹介はCabinaさんブログに詳しい。1986年10月にスペイン映画講座〈カルロス・サウラ特集〉が開催され、サウラの問題作といわれる6作*が上映されました。

B 長編第1作“Los golfos”(59、『ならず者』)から数えると既に40作近くなります。

*『ならず者』(59)、『狩り』(La caza 65)、『カラスの飼育』(Cria cuervos 75)、『愛しのエリサ』(Elisa, vida mía 77)、『ママは百歳』(Mamá cumple cien años 79)、『急げ、急げ』(81)以上の6作。

(天使の丘で職務質問を受ける名場面を配した『急げ、急げ』のポスター)

A “Pajarico”(97、『パハリーコ・小鳥』)が〈スペイン映画祭1998〉で上映された後、特に気に入ったものがありません。監督自身がフラメンコ、タンゴ、ファドなど音楽物にシフトしているせいか、ラテンビート映画祭*でもドラマは上映されていません。

*ラテンビート映画祭LBFFの上映作品。“Fados”(07、『ファド』2008上映)、“Flamenco, Flamenco”(10、『フラメンコ、フラメンコ』2010上映)の2作。後者がLBFFで上映された際のチケットは完売でした。

B Cabina ブログでもドラマは久々、製作順では“Taxi”(96、『タクシー』1997公開)以来です。

A 『タクシー』は、日本スペイン協会創立40周年記念の一環として開催された<スペイン映画祭1997>で上映され、続いて一般公開されました。映画祭には監督来日がアナウンスされておりましたが、来日したのは本作でデビューを飾ったイングリッド・ルビオでした。直前に急にお腹が痛くなるのは、よくある話です。

B サウラは一般公開、映画祭、映画講座等々含めると、字幕入りで60%以上の作品が紹介されているようですが。

A DVDも発売されていてスペイン映画としては破格の扱いです。しかし、残念ながら『急げ、急げ』のような私の好きな作品は漏れてしまっています。1981年のベルリン映画祭金熊賞を受賞しながら、一般公開は見送られました。

B 今でこそ「巨匠」と紹介されますが、日本ではシネマニアは別として無名に近かったでしょう。

A スペイン自体が金熊賞受賞を例外と考え、これを快挙とポジティブにはとらなかった。民主主義移行期(1975~78)の混乱はスペイン全体を覆い、映画界も創造性と産業的なインフラを安定させるための国家的な援助体制が確立していなかったようです。

B サウラ映画が初めて劇場公開されたのが1983年には驚きますが、『カルメン』が米アカデミー外国語映画賞部門にノミネートされたおかげです。

A フラメンコ三部作の2作目『カルメン』(83)、次が同じ三部作の1作目『血の婚礼』(81、85公開)→『カラスの飼育』(75、87公開)→三部作の最後『恋は魔術師』(86、同)→『エル・ドラド』(87、89公開)という具合で、公開年は製作順ではありませんでした。

B やはりフラメンコ強しの感があります。フランシスコ・ロビラ・ベレタのフラメンコ映画『バルセロナ物語』(63、“Los Tarantos”)が公開されたのは翌年の1964年でした。

A ロビラ・ベレタは1940年代から活躍しているベテラン監督で、フラメンコに拘ったわけではありません。本作は1984年秋開催の「スペイン映画の史的展望〈1951~77〉」でも上映されました。他にも「スペイン映画祭1984」が企画され、80年代は日本におけるスペイン映画の黎明期というだけでなく、本国スペインでも歴史に残る名画が量産された時代でもありました。

B 上述した〈カルロス・サウラ特集〉のうち第3作目になる『狩り』は、「スペイン映画の史的展望〈1951~77〉」で既に紹介されていました。

(『狩り』のスチール写真)

80年代の新しいアウトサイダー映画シネ・キンキCine quinqui

A 前置きが長くなりましたが、1980年を前後して社会のはみ出し者を主人公にした犯罪映画シネ・キンキ cine quinqui に戻ります。大雑把にジャンル分けすると警察・刑事物の範疇に入り、こちらにはテロリズムをテーマにしたものも含まれます。

B いわゆるETAものと言われる映画、こちらも70年代から80年にかけて記憶に残る作品が生みだされました。

A キンキ映画には、例えばホセ・アントニオ・デ・ラ・ロマの“Perros callejeros”(77)、エロイ・デ・ラ・イグレシアの“Navajeros”(80)や“Colegas”(82)、マヌエル・グティエレス・アラゴンの“Maravillas”(80)*などが代表作として挙げられる。

B デ・ラ・ロマ監督のは、少年犯罪三部作の第1作目です。

A グループのリーダーEl Toreteエル・トレテを主人公に、続編“Perros callejerosⅡ”(79)、“Los ultimos golpes de El Torete”(80)を撮り、つづいて女性版“Perras callejeras”(85)も撮ったのでした。

*1987年5月スペイン映画講座〈アラゴン監督特集〉で『マラビーリャス』として上映された。

B だいたい未紹介作品ばかりです。ピークは80年代末に終りを告げたということですが。

A シネアストたちがこのテーマを忘れたわけではなく、アルフォンソ・ウングリアの“Africa”(96)やフェルナンド・レオン・デ・アラノアの“Barrio”(98)のような映画も記憶に新しいところです。「バリオ」の主人公たちは、『急げ、急げ』の息子世代に当たります。

B ウングリアの「アフリカ」にはエレナ・アナヤが出演しています。

A ポスト・ペネロペの呼び声が高いエレナのデビュー作。その後の活躍は御存じの通り、この秋公開のアルモドバルの新作に抜擢され、監督の〈新ミューズ〉となるかもしれません。

B サウラの『タクシー』やアチェロ・マニャスの“El bola”(00)もこの延長線上ですね。

A 遡ればメキシコ時代のルイス・ブニュエルの“Los olvidados”(50、『忘れられた人々』53公開)は、少年犯罪映画の先駆け的作品といえます。フランコ体制下の60年代にも多くの監督が厳しい検閲をくぐり抜けて、落後者の挫折と失望を描いた作品を手掛けています。変動期の80年代とは時代背景が異なりますから自ずと主テーマは異なります。

B 『忘れられた人々』はメキシコ映画ですが、ブニュエルはサウラ映画の原点の一つですね。

A ブニュエルは翌1951年のカンヌ映画祭で監督賞を受賞したのですが、スペインでは上映禁止になりました。ブニュエルに限らず当時の外国映画禁止リストを見ると、意味不明の映画のオンパレードです。

B 処女作『ならず者』の英題は“The Delinquents”(「不良少年たち」)、このほうがイメージしやすい。これはブニュエルの影響を受けて作られたということですか。

(『ならず者』のポスター)

A 勿論ブニュエルの遺産だけではありません。当時はイタリアのネオレアリズモが支配的でしたが、これは危機に瀕しているイタリアを象徴しており、一方フランスのヌーベルバーグの台頭は流動的なフランスの転換期を象徴していました。スペインのキンキ映画は軍事独裁政権からの屈折した離脱を反映しています。ドキュメンタリー・タッチの『ならず者』の登場は、新しいスペイン映画の到来を予感させたのではないでしょうか。

B 1960年カンヌ映画祭では好意をもって迎えられた。

A しかしスペイン公開は62年夏と1年半も後、おまけに事後検閲の鋏がチョキチョキ入っていた。

B 新人なので事前検閲はお目こぼしをもらえたが、カンヌが認めたからには事はそう簡単にはいかないと事後検閲が厳しくなった。

A スペイン公開前にフランス、スイス、西ドイツ、イタリアなどで上映、外貨を稼いだはずなのに、それはそれ、これはこれとはっきり区別している。最初からヌードなしの国内版と外貨稼ぎのヌードありの海外版を作った例もあるそうですから不思議ではありません。

死に急ぐ若者たち、ここにあるのは現在だけ

B 数ある少年犯罪物のなかでも、この『急げ、急げ』は突出した成功作。20年の時を経て『ならず者』のテーマに回帰したといっていいですね。

A 『ならず者』の主人公の子供たちが主人公です。前作との違いは、まずポスト・フランコ、女性のチンピラ quinqui の登場、ドラッグの拡大。<三猿>を決め込んでいた国民は、構造的な社会矛盾の深まりに直面するなかで大量消費時代にフルスピードで突入していきました。

B 価値観が180度転換した時代、女性の自己主張も始まった。アンヘラ役のベルタ・ソクエジャモスの〈発見〉は大きいです。

A 主人公はアンヘラといってもいい、その肉付けが如何にもサウラらしい。4人のなかで最も大胆不敵、射撃の名手だし、頭もよく用意周到、ヤク漬けのチンピラ青年とは違ってヘロインには手を出さない。まだ未来を信じているようです。

B パブロ(エル・ミニ、ホセ・アントニオ・バルデロマール・ゴンサレス)とメカ(ヘスス・アリアス)が偶然アンヘラに出会ったことで映画は動き出す。

A エスカレートしていくのは、二人が彼女の射撃の才能を知った時からで、いっそアンヘラに会わなければよかった。やはり他作品よりプロットや伏線の張り方に感心します。

(パブロとアンヘラ、フレームから)

B 彼らはマドリード出身でなく、義務教育もそこそこにアンダルシア地方からこの界隈に住みついたという設定です。

A サウンドトラックにフラメンコを使用したのはそのため、カンテの歌詞がよく聞き取れないこともあって断定できませんが、直感的にいえば4人のセリフ代わりになっているのではありませんか。彼らは人生を安定させるための故郷や家族から切り離されているというか切り離してきた。

B 家族といえるものがあったかどうか分かりませんが、過去を切り捨ててきた。かといって未来があるとも信じていない、あるのは現在だけ。

A ユートピアの夢は見ない。だからサウラに特徴的なフラッシュバックや回想は禁欲的に排除されている。彼らの表情のクローズアップから、観客に類推させるだけで映像化しない。時間も一直線に進むだけです。

B パブロとアンヘラが盗んだお金で購入したマンションも何やら怪しげな建物ですね。

A すぐ傍を走る線路がマドリード中心部から彼らを分断している。大都市がもつ華やかさや喧噪とは無縁な場所です。

B マンション近辺の荒涼とした風景は、彼ら自身のメタファーでしょうか。

A 緑のない空き地に建つ四角いコンクリートの塊り、迷わず殺人も犯すアンヘラがパブロの古アパートから持ってきた鉢植えの世話をする。何を語らせたいのだろう。

B 例の線路を電車が通過するショット、あれも何かを意味するのかな。

A 4、5回繰り返されたので何処へ向かうか気になりますね。汚水の垂れ流しで濁った川、貸し馬の厩舎は「テキサス・シティ」、繋いでいた綱を解いて走り去る1頭の馬、それらが暗示するものは何だろう。

B 誰が乗っていた馬だったろうか。メカが逃走に用いた車を燃やすインパクトのあるシーン、特に最後の闇に炎が高く燃え上がるところは映像的にも印象深い。

A メカは放火狂という設定なんでしょうね。証拠隠滅だけでなく炎に魅せられている。ドキュメンタリーの報道番組を見てるようでした。撮影監督は『狩り』の撮影助手をしていたテオ・エスカミーリャ、『カラスの飼育』以来ずっとサウラ映画の専属カメラマン。夜の海、ディスコ、特に夜の灯りの扱いがいい。

B メカの恋人マリアも入れてCerro de los Angeles(天使の丘)に遊びに行く。突然パトカーが現れて二人の警官が現れるや服装検査をする。毎度のことなので素早くヤクは捨ててしまう。

A あそこは有名なシーンです。当時すでにマドリード近郊の観光地になっていたんですね。年配の女性観光客をからかったせいで「不埒者がいる」と忽ち通報されてしまう。フランコ時代の密告制度は健在と言いたいのでしょうか。ジャケ写はアンヘラとパブロのツーショットですが、当時の宣伝用スチール写真はここがよく使用された。映画でも分かるように内戦と深い関係があります。

B ここが地理学的にイベリア半島のヘソというだけではないのですね。

A 映画にも出てきたキリスト像を真ん中に配置した‘Monumento al Sagrado Corazon de Jesus’というモニュメントが建っている。1919年、アルフォンソ13世によって建造され、5月30日に除幕式が行われた。内戦が始まって間もない1936年7月に共和派の若者5人がモニュメントの警備員によって殺害されるという事件が起こった。

B 第二共和制(1931年4月)になってから、修道院の焼き打ち事件が多発していた事実が背景にあります。

A ですから関係者は襲撃に脅えていたようです。事件5日後、共和派の民兵がやってきて報復措置としてキリスト像を的に射撃の〈セレモニー〉をしたうえ、最終的には破壊、廃墟にしてしまった。内戦後の1944年、フランコ政府はレプリカをもとに再建計画のプロジェクトを組み、完成除幕は約20年後の1965年6月でした。

B 内戦時代の或る意味で象徴的な場所なんです。

A 内戦伝説なんでしょう。『狩り』の舞台となるウサギの狩猟場も、内戦時には激しい戦闘があった場所、もっともスペイン全土が戦場だったわけですが。

B サウラのスタイルについては、よく検閲回避のための「シンボリズムに富んだリアリズム」ということが言われますが。

A 確かに検閲時代には顕著でしたが、これは検閲回避だけではないと思います。彼の好きな手法であって、検閲撤廃後の本作にあっても列挙したように浮遊している。

B それは先述したフラメンコ三部作にも当てはまりますか。

A 乾英一郎氏が『スペイン映画史』で「一体どうしてしまったのかと思うほど精彩を欠いていく」と書かれた三部作ですが、彼の映画には価値観の異なる者同士の不自然な<死>というテーマが通底音としてあります。死に方は猟銃の撃ち合い、腹上死、ナイフなどいろいろですが、階級社会的な矛盾の追及とか告発は主テーマではなかったと思う、結果的にそうなったとしても。作品はひとたび公表されれば作り手の意図を離れて独り歩きをしてしまう。

B 本作でも若者たちのモラルを裁いたりしないかわりに結末は容赦がない。

A 埋もれている現実を明るみに出すこと、それをどうするかは当然政治の仕事だと考えている。冒頭からパブロとメカの死は〈約束〉されているし、後から仲間に入るヤクの売人でもあるセバス(ホセ・マリア・エルバス・ロルダン)も同じ。残された時間の多寡はあっても人間はおしなべて死ぬ運命にあり、重要なのは「今という時間、愛、友情」であり、誰でも自分の人生を選ぶ権利がある。個人的にはそういうメッセージと受け取りました。

B 仕事が成功すれば浮かれ踊るが、突然黙りこむ。そういう若者特有の感情の起伏の激しい揺れが細かく描かれていました。

(左から、パブロ、セバス、メカ、アンヘラ、主演のキンキ)

A だいたいアウトサイダーとか底辺とかいっても、厳密な意味での定義があるわけでなく曖昧です。主人公たちはマフィアとかの組織には縛られていない。極端だけど自由だしスリルはあるし、おばあちゃんにだって大型テレビを買ってやれる。ドロボーされるほうがバカ、デカい仕事に成功すればヒーローです。

B 実際の二人も大監督の映画に出たことで刑務所内では一目置かれていたようです。

A バルデロマールのちょっと青みがかった眼には人を惹きつける力があり、自分たちが社会の底辺にいるという意識はなかったと思います。

これは愛を描いたフィクション

B ベルリン映画祭コンペ出品というのは、デビュー2、3作目が対象と思っていましたが、サウラのように知名度の高い監督が金熊賞を受賞するのは意外です。

A 既にベルリン映画祭1966出品の『狩り』で監督賞を受賞、カンヌ映画祭では1974に「従姉アンヘリカ」が審査員賞、1976には『カラスの飼育』が審査員特別賞、『ママは百歳』(79)が米アカデミー外国語映画賞にノミネートされてます。鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』が審査員特別賞を貰った年、日本ではこちらが話題になりました。

B サウラは『ならず者』同様、ドキュメンタリー手法で撮っています。

A 撮影に入る前、マドリードの周辺地域を入念に取材した。2ヵ月間の準備期間中ビデオを廻しつづけ、撮影は1980年の夏、9週間を費やしています。

(カメラを手放さないサウラ監督)

B この準備期間中に主人公を演じた本物のヘロイン中毒の青年たちに出会ったのでしょうか。

A 2月下旬のベルリン映画祭から帰国して間もない3月11日に、パブロ役のバルデロマールはマヌエル・ソラ・テレスと銀行強盗をして一緒に逮捕されている。このマヌエルがサウラに紹介したようです。

B 映画での経験を実地に移したんですかね。

A 出演料をどの段階で受け取ったかによりますが、あっという間に使い果たしたと証言しています。ディスコなどの遊興費やドラッグ代、とにかくお金に困っていたということです。俳優たちの自然な演技が受賞に貢献したにちがいありませんが、演技じゃなかったわけです。

B 自然な「演技しない演技」を追求するあまり、サウラは落とし穴に落ちた。

A この事件でサウラと大物プロデューサーエリアス・ケレヘタは窮地に立たされた。撮影中にヘロインを使用していたことも発覚して、「知らなかった」では済まされない。

B サウラは「マドリード周辺の若者の犯罪や社会差別をテーマに社会学的なドキュメンタリーを作る意図はなかった」と言ってます。

A 多分その通りだと思いますよ。しかし、いくら「大都会の片隅で太く短く死に急ぐ若者の愛についてのフィクション」だと説明されても、事件の重大性を鑑みれば世間は納得してくれない。フランコ心酔者が黙っていない、フランコ再評価の波は引いたり寄せたりしていた時代でした。

B 長年サウラとコンビを組んできたケレヘタもショックを受けたようですね。

A インタビューに「バルデロマールは撮影中は魅力的だったし、ベルリンでの記者会見の受け応えも申し分なかった」と答えている。真相の穿鑿など全く無意味ですが、ベルリンからの凱旋早々の事件だっただけに堪えたでしょう。もしこの事件が映画祭前だったらすんなり出品されたでしょうか。

B ホンモノに近づきすぎるとギリシア神話のイカロスの二の舞になりかねない。

A 夏には相棒だったアリアスも銀行強盗に失敗して逮捕され、二人とも同じカラバンチェル刑務所に収監されています。長年続いたサウラ=ケレヘタのコンビ解消には、路線の違いだけでなく一連の騒動が関係していたかもしれない。

B 監督はいわば現場の指揮官ですが、俳優があたかも「地でやってる」ように演技指導するのも仕事です。

A 「スタート!」「カット!」の決断はもっとも重要な仕事ですが、危うさと壁一重の犯罪者起用の是非は慎重に検討されてもよかった。例が極端ですが、『冷血』執筆中のカポーティを連想します。スランプ中だった作家は、望みの薄い死刑減刑をちらつかせながら虚実を尽くして犯人に近づき、一家四人惨殺の真相を聞き出しました。本物だけがもつ魅力には抗しがたいものがあるのかもしれない。

そしてQuinqui俳優は旅立ってしまった

B 映画出演の quinqui の多くが90年代初めに亡くなっています。

A ヘロインは一番危険なドラッグ、解毒も難しく、服用を止めると激しい禁断症状に苦しむ。現在では危険なので医療用も禁止されてるほどです。

B マリファナなんかとは比較にならない。ふつう大麻(マリファナ、ハシシュ)→コカイン→ヘロインの道を辿る。

A バルデロマールは撮影時は23歳ですから、すでに常習者だった可能性が高い。1992年11月11日、マドリードのカラバンチェル刑務所でヘロインの摂取過剰により死亡した。

B アリアスはそれより早く、1992年4月22日、バスク州ギプスコア県でエイズのため死去。

A 1960年マドリード生れですから31歳の若さです。IMDb によると4人のうち唯一他作品に出演している。ホセ・ルイス・クエルダ監督の『にぎやかな森』(89、1990公開)の下男役です。

キンキ映画の父エロイ・デ・ラ・イグレシアの軌跡

B サウラ映画から逸れますが、90年代初めには<失われた世代>といわれる若者が、薬物中毒やエイズが原因で命を落としています。

A 冒頭で触れた、エロイ・デ・ラ・イグレシアの“Navajeros”のエル・ハロEl Jaroは、映画の結末と同じ銃弾で、ホセ・アントニオ・デ・ラ・ロマの“Perros callejeros”のエル・トレテはエイズでした。

B エル・ハロを演じたホセ・ルイス・マンサノは当時15歳、映画のオーディションに応募してきてデ・ラ・イグレシアの目に止まったそうです。

(ホセ・ルイス・マンサノ、“Navajeros”から)

A 監督は1944年ギプスコア生れですが、幼いころからマドリードのこの界隈で育ち、若者の生態を熟知していた。監督自身も1983年からヘロインに手を染め、1987年に解毒治療のため戦線離脱、復帰まで16年間ものブランクがありました。

B 1983年にエル・ハロを主人公に“El pico”、その翌年に続編2を撮っています。

A 興行的にヒットしましたが、10代の子供たちや友人たちとドラッグに夢中になっていたことが発覚すると問題が吹き出しました。ヤクやりながら仕事していたわけです。「未来が見えない」と語っていたが、努力して立ち直り今世紀に入ってから2作発表した。しかし2006年腎臓癌摘出後に他界、享年62歳でした。

(治安警備隊の帽子を配したヒット作“El pico”のポスター)

B デ・ラ・イグレシアは、批評家の無理解もあって正当に評価されていないと言われています。アンチフランコ、コミュニストでホモセクシュアルであることを隠さなかった。

A いくつもゴルディオスの結び目を抱えていた。フランコ時代の60年半ばから事前検閲と闘い問題作を発表しつづけた監督です。カルメン・セビーリャを起用して撮った3作目となる ”El techo de cristal”(71「ガラスの天井」)は、商業的にも成功をおさめた犯罪スリラーでした。

B 検閲を避けるための道具としてスリラーとかホラーは有効です。

A 次回作 “La semana del asesino”(72)も連続殺人犯に陥ってしまうスリラー、こちらは検閲がなかなか通らず、65ヵ所カットされたということです。本作は『カンニバルマン精肉男の殺人記録』という目を剥く邦題でDVD化されました。

B 彼がフランコ没後に向かう先は、性的なテーマと分かっていた。

A 1976年に同性愛をテーマにした映画 “La otra alcoba”(「もう一つの寝室」)を発表した。1978年のホセ・サクリスタンを起用した “El diputado” が東京国際レズビアン&ゲイ映画祭1999で『国会議員』の邦題で上映されたほか、2004年には遺作となったコメディ “Los novios búlgaros”(03)が『ブルガリアの愛人』の邦題でエントリーされた。後者は前年開催された画期的な企画〈バスク・フィルム・フェスティバル2003〉で既に上映されていました。

(復帰後のエロイ・デ・ラ・イグレシア)

(遺作『ブルガリアの愛人』英語版ポスター)

B マラガ映画祭の特別賞の一つにエロイ・デ・ラ・イグレシア賞があります。

A 再評価の流れが出来てるのでしょう。ロドリゴ・ソロゴジェンやラウル・アレバロなど若い作家性の強い監督が受賞しています。ただし2018年からマラガ才能賞-ラ・オピニオン・デ・マラガと改名され、名前が消えてしまいました。2021年はオリベル・ラシェでした。

最近のコメント