ダビ・トゥルエバの新作「El hombre bueno」*マラガ映画祭2024 ⑦ ― 2024年03月08日 14:43

夫婦関係について、別離に至る苦悩についてを熟考するドラマ

★3月6日、ダビ・トゥルエバの新作「El hombre bueno」の第1回上映がアルベニス映画館でありました。監督は出演者ホルヘ・サンス、マカレナ・サンス、ビト・サンスとともにフォトコールにおさまりました。苗字が同じサンスでも血縁関係はないそうです。映画祭も折り返し点を過ぎ、セクション・オフィシアルの1回目の上映はほぼ終わり、各プレス会見も行われています。

★昨年ダビ・トゥルエバは、カタルーニャのコメディアン、エウジェニオ・ジョフラの悲しみと喜び、想像力を結集させた「Saben aquell」でファンを楽しませたばかりですが、ホルヘ・サンス久々の出演ということで作品紹介をいたします。低予算で製作された本作は、「作るのがとても楽しい映画でした。私は敬愛するホルヘ・サンスと再び仕事がしたかったのです」と、プレス会見で製作の動機を語った。ホルヘ・サンスは監督が宿願のゴヤ賞を初めて受賞した『「ぼくの戦争」を探して』に出演しています。サンスは監督が愛する実父の人格が投影されている役を演じたのでした。

*「Saben aquell」の作品紹介は、コチラ⇒2023年12月30日

*『「ぼくの戦争」を探して』の作品・監督キャリア紹介は、コチラ⇒2014年11月21日

(左からビト・サンス、監督、マカレナ・サンス、ホルヘ・サンス、3月6日フォトコール)

「El hombre bueno」

製作:Buenavida Producciones / Perdidos G.C.

監督・脚本:ダビ・トゥルエバ

撮影:イグナシオ・ガバサ

音楽:ライモン、”Veles e vents”

編集:マルタ・ベラスコ

録音:サロメ・リモン

データ:スペイン、2024年、ドラマ、79分、撮影地マジョルカ島(バレアレス諸島)、配給・販売Buenavida Producciones

キャスト:ホルヘ・サンス(アロンソ)、マカレナ・サンス(ベラ)、ビト・サンス(フアン)

ストーリー:ベラ、フアン、娘のマヌエラは、フアンの元同僚で上司でもあったアロンソが所有する海辺の快適な家で数日間過ごそうとマジョルカにやってきた。アロンソはパートナーを亡くしたことで引退を決意していた。一方フアンとベラは離婚を決意しており、「善き人」アロンソに彼らの仲介役を担ってもらいたいと考えていた。喧騒から遠く離れた海辺の家で、3人の秘密が明らかになるにつれ、それぞれの愛と喪失に向き合うことになる。

(フアン役のビト・サンス、アロンソ役のホルヘ・サンス、フレームから)

★情報が少なく、破綻寸前の夫婦の仲介者アロンソが善き人なのかどうか分からない。トゥルエバ監督はプレス会見で、「愛は最初に人を築き、次に人を破壊します。・・・ブーメランになる可能性もあります。いずれにせよ3人は完璧でも、正直でもなく、自分自身に満足していません。最も難しいのは、他人のアイディア、他人の欠点を尊重することなのです」と述べている。

(マカレナ・サンス、監督、ホルヘ・サンス、プレス会見にて)

★フアン役のビト・サンスは「登場人物たちは善人でも悪人でもなく、両方を少しずつ持っている」。またその演技を絶賛されたマカレナ・サンスは、「本作は劇場向きの脚本で、とても複雑でした。毎晩でも演じたい、そうすれば毎晩新たな気づきが得られる脚本だからです」と語っている。

★ホルヘ・サンス(マドリード1969)については『「ぼくの戦争」を探して』でフィルモグラフィーを紹介をしています。子役からの俳優で既に3桁の作品に出演しています。アンソニー・クイーンと共演した『バレンチナ物語』が、1985年公開され日本でも認知度が高いか。また監督の実兄フェルナンドがオスカー賞を受賞した『ベルエポック』に4人姉妹の恋人役で出演しており、トゥルエバ兄弟とは縁が深い。最近ダビ・トゥルエバとはTVミニシリーズ「¿ Qué fue de Jorge Sanz ?」(8話、2010~17)で主役を演じており、現在では助監督をしている息子メルリン・サンスも4話だが出演している。

(引退して画家を目指しているアロンソ)

セクション・オフィシアル・ノミネート*マラガ映画祭2024 ③ ― 2024年03月03日 18:08

マラガ映画祭2024スペイン映画の目玉は?

(マラガ映画祭2024開幕、中央がマルタ・エトゥア、3月1日)

★3月1日、マラガ映画祭2024はセルバンテス劇場で既に開幕されています。開幕セレモニーの司会者は女優のマルタ・エトゥア、俳優のラ・ダニ、オマール・バナナの二人が援護しました。当日アップしたばかりのビスナガ・シウダ・デル・パライソ賞の授与式が早速あり、受賞者ロラ・エレーラに盟友エクトル・アルテリオがトロフィーを手渡しました。フラメンコのレジェンドである親友のカルメン・リナーレスの歌に迎えられ、座席からハイヒールで颯爽と登壇、壇上で抱き合いました。カルメン・マウラ、モニカ・クルス、世界で最も成功したスペイン人の歌手ラファエル他からビデオレターの祝辞が贈られました。受賞スピーチは「私のパッションは常に舞台にあり、映画は少ししか出演しておりませんのに、こんな大きな賞をいただけるなんて、本当に感謝の言葉もありません」と。若々しさを印象づけた受賞者でした。

(トロフィーを手に受賞スピーチ、左はプレゼンターのエクトル・アルテリオ)

★セクション・オフィシアル19作を順を追って、タイトル、製作国、製作年、監督、脚本、上映時間、主なキャストをスペイン映画、アメリカラテン映画の2回に分けてアップします。オープニング作品、サルバドール・シモ&李建平のアニメーション「Dragonkeeper(Guardiana de dragones)」(スペイン=中国)が上映されました。

*第27回マラガ映画祭2024セクション・オフィシアル全19作*

1)Dragonkeeper(Guardiana de dragones)

データ:スペイン=中国、2024年、監督サルバドール・シモ&李建平、脚本キャロル・ウィルキンソン、パブロ・カストリージョ、イグナシオ・フェレラス、99分

キャスト:ビル・ナイ、アンソニー・ハウエル、ビル・ベイリー、マヤリニー・グリフィス

2)As neves

データ:スペイン、2023年、監督・脚本ソニア・メンデス、83分

キャスト:アンドレア・バレラ、ダビ・フェルナンデス、アンティア・マリニョ、イレネ・ロドリゲス、パトリシア・バスケス、他多数

3)Tratamos demasiado bien a las mujeres

データ:スペイン≂フランス、2023年、監督クララ・ビルバオ、脚本ミゲル・バロス、97分

キャスト:カルメン・マチ、アントニオ・デ・ラ・トーレ、フリアン・ビリャグラン、イサク・フェリス、ディエゴ・アニド、ルイス・トサール、カミロ・ロドリゲス、フェリペ・ピラサン、ほか多数

(カルメン・マチ)

4)El hombre bueno

データ:スペイン、2024年、監督・脚本ダビ・トゥルエバ、79分

キャスト:ホルヘ・サンス、マカレナ・サンス、ビト・サンス

5)La abadesa

データ:スペイン=ベルギー、2024年、監督・脚本アントニオ・チャバリアス、122分

キャスト:ダニエラ・Brown、ブランカ・ロメロ、カルロス・クエバス、エルネスト・ビジェガス、ベルタ・サンチェス、オリオル・ヘニス、ホアキン・ノタリオ

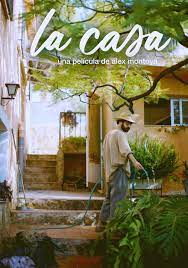

6)La casa

データ:スペイン、2023年、監督・脚本アレックス・モントーヤ、共同脚本ジョアナ・M・オルトゥエタ、83分

キャスト:ダビ・ベルダゲル、ルイス・カジェホ、オスカル・デ・ラ・フエンテ、オリビア・モリーナ、マリア・ロマニーリョス、ロレナ・ロペス、マルタ・ベレンゲル、ジョルディ・アギラル、ミゲル・レリャン

7)Segundo premio

データ:スペイン、2023年、監督イサキ・ラクエスタ&ポル・ロドリゲス、脚本イサキ・ラクエスタ、フェルナンド・ナバロ、109分

キャスト:ダニエル・イバニェス、クリスタリノ、ステファニー・マグニン、マフォ、チェスコ・ルイス、エドゥ・レホン

8)Los pequeñoa amores

データ:スペイン=フランス、2023年、監督・脚本セリア・リコ・クラベリーノ、95分

キャスト:マリア・バスケス、アドリアナ・オソレス、アイマル・ベガ

9)Pájaros

データ:スペイン、2023年、監督・脚本パウ・ドゥラ、共同脚本アナ・M・ペイロ、100分

キャスト:ハビエル・グティエレス、ルイス・サエラ、テレサ・サポナンヘロ、ディアナ・カヴァリオッティ

(ハビエル・グティエレス、ルイス・サエラ)

10)Nina

データ:スペイン、2024年、監督・脚本アンドレア・ハウリエタ、105分

キャスト:パトリシア・ロペス・アルナイス、ダリオ・グランディネッティ、アイナ・ピカロロ、イニィゴ・アランブル、マル・ソドゥペ、ラモン・アギーレ、ほか多数

11)Un hipster en la España vacía

データ:スペイン、2023年、監督エミリオ・マルティネス≂ラサロ、脚本ダニエル・カストロ、100分

キャスト:ラロ・テノリオ、ベルタ・バスケス、パコ・レオン、マカレナ・ガルシア、ロベール・ボデガス、ティト・バルベルデ、ミゲル・レリャン、マヌエル・マンキーニャ

★以上が製作国スペインの11作です。次回アルゼンチン、ウルグアイ、メキシコ、コロンビア、ペルーなど、アメリカラテン諸国をアップします。

アントニオ・メンデス・エスパルサの新作*ゴヤ賞2024 ④ ― 2024年01月11日 19:07

「Que nadie duerma」主演のマレナ・アルテリオ

★アメリカ在住が長かったアントニオ・メンデス・エスパルサがスペインに戻って撮った4作め「Que nadie duerma」が話題になっている。主役のマレナ・アルテリオが本作でフォルケ賞女優賞を受賞して、賞レースに名乗りを上げました。もともとマレナか、またはアルバロ・ガゴのデビュー作「Matria」主演のマリア・バスケスのどと予想していたので驚きはありませんでした。当ブログでは第1作『ヒア・アンド・ゼア』(12)から『ライフ・アンド・ナッシング・モア』(17)、ドキュメンタリー『家庭裁判所 第3H法廷』(20)ともれなく紹介しております。フアン・ホセ・ミリャスの同名小説の映画化、ベルランガ流のクラシック・コメディということもあって紹介する次第です。

*『ヒア・アンド・ゼア』と『ライフ・アンド・ナッシング・モア』の作品紹介は、

*『家庭裁判所 第3H法廷』の作品紹介は、コチラ⇒2020年08月05日/同年12月07日

「Que nadie duerma」(「Let Nobody Sleep」・「Samething Is About to Happen」)

製作:Aquí y Allí Films / ICAA / Que Nadie Duerma / Wanda Visión S.A.

監督:アントニオ・メンデス・エスパルサ

脚本:アントニオ・メンデス・エスパルサ、クララ・ロケ

原作:フアン・ホセ・ミリャスの “Que nadie duerma”(2018年刊)

撮影:バルブ・バラソイウ

音楽:セルティア・モンテス

編集:マルタ・ベラスコ

キャスティング:マリア・ロドリゴ

美術:ロレナ・プエルト

衣装デザイン:クララ・ビルバオ

メイクアップ&ヘアー:エレナ・カスターニョ、パトリシア・ベルダスコ・モンテロ

プロダクション・マネージメント:ダビ・エヘア、アルムデナ・イリョロ

製作者:アマデオ・エルナンデス・ブエノ、ペドロ・エルナンデス・サントス、ミゲル・モラレス、アルバロ・ポルタネット・エルナンデス、ほかエグゼクティブプロデューサー多数

データ:製作国スペイン、ルーマニア、2023年、スペイン語。サスペンス・ドラマ、122分、撮影地マドリードのウセラ、 配給Aquí y Allí Films(スペイン)、公開スペイン2023年11月17日

映画祭・受賞歴:バジャドリード映画祭2023ゴールデン・スパイク賞ノミネート(ワールドプレミア)、ホセ・マリア・フォルケ賞2024女優賞受賞(マレナ・アルテリオ)、ディアス・デ・シネ賞スペイン女優賞(同)、シネマ・ライターズ・サークル賞2024ノミネート、ゴヤ賞2024主演女優賞、フェロス賞2024主演女優・助演女優(アイタナ・サンチェス=ヒホン)・オリジナル作曲賞(セルティア・モンテス)

キャスト:マレナ・アルテリオ(ルシア)、アイタナ・サンチェス=ヒホン(ロベルタ)、ロドリゴ・ポワソン(ブラウリオ・ボタス)、ホセ・ルイス・トリホ(リカルド)、マリオナ・リバス(ファティマ)、マリアノ・リョレンテ(エレロス)、マヌエル・デ・ブラス(フアンホ)、イニィゴ・デ・ラ・イグレシア、フェデリコ・ペレス・レイ、イグナシオ・イサシ(ルシアの隣人)、ほか多数

ストーリー:ルシアはコンピューター・プログラマーとしての仕事を突然失ったとき、人生を変えようと決心する。タクシー運転手になりマドリードの街を旅することにしました。タクシーの運転手はかつて出会った男性と遭遇する可能性が非常に高い仕事です。ルシアの頭のなかは日常と非日常が錯綜しながら、厳しい現実とそこからの逃避が奇妙に調和して、観客を置き去りにするまでブレーキなしで走ります。

(タクシードライバーになったルシア)

フアン・ホセ・ミリャスの同名小説の映画化

★主人公はコンピューター・プログラマーの職を解雇されるとタクシー運転手に転職する。このような奇抜な発想をする女性の頭のなかを理解するのはそんなに簡単ではない。フアン・ホセ・ミリャスの同名小説 “Que nadie duerma” の映画化、作家はバレンシア生れ(1946)の77歳、机は勿論のこと壁といわず床といわず山のような本に埋もれて執筆している。3年おきぐらいに新作を発表しているので、本人も出版社も多くてあと3冊くらいと考えている。映画全体のトーンが少し奇妙で観客を不安にさせ当惑させるけれども、文学的な枠組みがあるから飽きさせないようです。

(フアン・ホセ・ミリャスと原作の表紙)

★脚本はアントニオ・メンデス・エスパルサ(マドリード1978)と、2021年、東京国際映画祭とラテンビートFFの共催作品に選ばれた『リベルタード』で監督デビューしたクララ・ロケ(バルセロナ1988)が共同執筆している。彼女は監督より「監督と一緒に仕事ができる脚本家が性にあっている」と語っているように、脚本家としての実績は豊富です。影響を受けている監督の一人にメンデス・エスパルサを挙げていたから、共同執筆は自然な流れでしょうか。監督が『家庭裁判所 第3H法廷』完成後に、「次回作はベルランガ流のクラシック・コメディ」と予告していた作品が本作である。

*クララ・ロケの『リベルタード』の紹介は、コチラ⇒2021年10月12日

★ポスターにあるルシアの後ろに見える黒い鳥はカラスのように見えるが、この鳥はルシアの10歳の誕生日に母親がプレゼントしたものらしい。母親が10歳の娘の誕生日にプレゼントする代物にしてはクレージーだし謎めいている。貰った子供の人生が平穏に進むとは思えない。またタクシー運転中のサウンドトラックが、プッチーニのオペラ『トゥーランドット』のアリア〈誰も寝てはならぬ Nessum dorma〉となると、観客はどうすればいいのか当惑する。観客に届けられた映画は、愛のコメディ風でもあり、サスペンスでもあり、予告編からはホラーの要素もうかがえる。

(ルシアの背後にいる謎めいた黒い鳥)

★マレナ・アルテリオは、1974年ブエノスアイレス生れ、、映画、舞台、テレビの女優、クラシックとコンテンポラリーのダンサー、歌手、楽器はフルートと多才。当時アルゼンチンは軍事独裁制を敷いており、反体制派だった俳優の父親エクトル・アルテリオが殺害予告を受けていた。マレナは生後6ヵ月で家族とともにマドリードに政治亡命する。エルネスト・アルテリオは兄、2003年ルイス・ベルメホと結婚(~2016)、アルゼンチンとスペインの二重国籍を持ち。両国で活躍している。同じアルゼンチンから亡命したクリスティナ・ロタ演劇学校で4年間演技を学ぶ。舞台女優としてキャリアをスタートさせた。

(新作のフレームから)

★映画デビューは、エバ・レスメスの「El palo」でゴヤ賞2001新人女優賞にノミネートされた。ゴヤ賞の受賞はないが、プレゼンターや現在94歳になる父親エクトルのゴヤ賞2004栄誉賞のトロフィーを兄エルネストと手渡しており、今回の主演女優賞受賞が待たれている。当ブログ紹介作品に、2010年、ミゲル・アルバラデホのシリアスドラマ「Nacidas para sufrir」では修道女を好演した。昨2023年のヘラルド・エレーロの「Bajo terapia」などがある。他にマルク・クレウエトの「Espejo, espejo」(22)が『シングル・オール・ザ・ウェイ』の邦題でNetflix配信が予定されているようです。映画に先行して出演したた舞台では、クリスティナ・ロタ演出のほか、チェーホフやブレヒト劇にも出演しており、映画と舞台の二足の草鞋を履いている。

(父親のゴヤ栄誉賞受賞を喜ぶアルテリオ親子、ゴヤ賞2004ガラ)

★3年に及ぶ長寿TVシリーズ「Aqui no hay quien viva」(2003~06、91話)でスペインのお茶の間に新参、スペイン俳優組合2003助演女優賞を受賞、他に「Vergüenza」(2017~20、23話)でハビエル・グティエレスと夫婦役を演じ、2018年のフォトグラマス・デ・プラタ、スペイン俳優組合、フェロス主演女優賞を受賞している。他に「Señoras del (h) AMPA」(2019~21、26話)に出演している。

★アントニオ・メンデス・エスパルサのキャリア&フィルモグラフィーは、上記の作品紹介で既にアップしております。共演者のアイタナ・サンチェス=ヒホン(ローマ1968)は、2015年にスペイン映画アカデミーの金のメダルを恩師フアン・ディエゴと受賞した折に紹介しております(彼は2022年に鬼籍入りしてしまいました)。舞台に専念して銀幕から遠ざかっていた時期もありましたが、頭の回転が早くて、エレガントで、その舞台で鍛えた演技力には文句の付けようがありません。アルテリオによると「彼女との撮影は驚きの連続で、舞台のリハーサルでは経験ありますが、映画ではなかった」と絶賛している。

(アイタナ・サンチェス=ヒホン、アルテリオ、フレームから)

★ゴヤ賞はアルモドバルの『パラレル・マザーズ』の助演女優賞ノミネートだけです。『パラレル・マザーズ』でフェロス賞、イベロアメリカ・プラチナ賞を受賞している。本作でフェロス賞にノミネートされているほかノミネートは多数ありますが、受賞に至っていない。フラン・トレスのデビュー作「La jefa」(22)が『ラ・ヘファ:支配する者』でNetflixで配信されている。

*アイタナ・サンチェス=ヒホンの紹介記事は、

(監督とアルテリオ)

(アイタナ、監督、マレナ、2023年11月17日マドリード公開にて)

(アルテリオ、監督、アイタナ・サンチェス=ヒホン、バジャドリード映画祭2023)

ダビ・トゥルエバの新作「Saben aquell」*ゴヤ賞2024 ③ ― 2023年12月30日 19:43

ダビ・ベルダゲルがカタルーニャのコメディアン、エウジェニオに変身

★第38回ゴヤ賞(2024年2月10日バジャドリード開催)の未紹介作品をアップしていく予定です。今回は作品賞にノミネートされながら後回しになっていたダビ・トゥルエバの「Saben aquell」のご紹介。主役のコメディアンを演じたダビ・ベルダゲルがフォルケ賞男優賞を受賞したばかりです。受賞は「Upon Entry(La llegada)」のアルベルト・アンマンを予想しておりましたので少し慌てました。今年のサンセバスチャン映画祭に監督と共演者のカロリナ・ジュステの3人で参加していたおりに簡単にアップする予定でしたが、時間切れでパスした経緯がありましたので、第1弾として選びました。

(フォルケ賞男優賞の初受賞のダビ・ベルダゲル、フォルケ賞ガラ、2023年12月16日)

(トゥルエバ監督、ダビ・ベルダゲル、カロリナ・ジュステ、SSIFF 2023年9月26日)

★ゴヤ賞のほかにフェロス賞、ガウディ賞に多数ノミネートされている本作は、トゥルエバ監督の第11作目になります。ドキュメンタリー、TVシリーズ、ミュージックビデオを含めると倍以上の作品を撮っています。難民問題をテーマにした「A este lado del mundo」(20)以来の長編映画は、死後20年以上も経つが今もって語り継がれる伝説的なカタルーニャのコメディアン、エウジェニオ・ジョフラのビオピック、コメディアンにダビ・ベルダゲル、運命の出遭いをした最初の妻、歌手のコンチータ・アルカイデにカロリナ・ジュステが起用された。

(エウジェニオ役のダビ・ベルダゲル、コンチータ役のカロリナ・ジュステ)

(監督とダビ・ベルダゲル、撮影中のセット)

★二人は1967年に結婚、2人の子供を授かる。その長男ジェラルド・ジョフラが本作の原作者です。実際に当時のライブを見ていたトゥルエバ監督は、「一般の人には知られていない感情に満ちた愛の物語を調べてきましたが、私たち皆が知っていると思っていた、非常に個人的なユーモアを生み出すエウジェニオの手法を賞賛する人にとっては、予想もできないほど彼の人生は複雑でした」とコメントしている。タイトルの「Saben aquell」(皆がそのことは知っている)は、エウジェニオがジョークを始めるときのお決まりのフレーズ「もうご存じでしょうね・・・」から採られている。

(在りし日のエウジェニオとコンチータ)

「Saben aquell」(「Jokes & Cigarettes」)

製作:Atresmedia Cine / Ikiru Films / La Terraza Films / Atresmedia / HBO Max /

Movistar Plus+/ TV3 協賛:ICEC(カタルーニャ文化事業協会)/ CCMA

監督:ダビ・トゥルエバ

脚本:ダビ・トゥルエバ、アルベルト・エスピノサ

原作:ジェラルド・ジョフラの ”Eugenio i Saben el que diu”(2018年刊)

撮影:セルジ・ビラノバ・クラウディン

編集:マルタ・ベラスコ

音楽:アンドレア・モティス

サウンドトラック:作詞ホセ・ルイス・アルメンテロス&パブロ・エレーロ、演奏ニーノ・ブラボー

キャスティング:ペプ・アルメンゴル

プロダクション・デザイン:マルク・ポウ

製作者:エドモン・ロックRoch、ハイメ・オルティス・デ・アルティニャノ、クリストバル・ガルシア、ハビエル・ウガルテ、ほか

データ:製作国スペイン、2023年、スペイン語・カタルーニャ語、コメディ・ドラマ、伝記、117分、撮影地バルセロナ。配給:ワーナー・ブラザース・スペイン、公開:バルセロナ10月23日、スペイン11月1日

映画祭・受賞歴:サンセバスチャン映画祭2024、第29回フォルケ賞男優賞受賞(ダビ・ベルダゲル)、ゴヤ賞2024作品・監督・脚色・主演男優(ダビ・ベルダゲル)・主演女優(カロリナ・ジュステ)ほか11部門ノミネート、ガウディ賞同12部門ノミネート、フェロス賞主演男優・女優、予告編3部門ノミネートなど。

キャスト:ダビ・ベルダゲル(エウジェニオ・ジョフラ)、カロリナ・ジュステ(コンチータ・アルカイデ)、マリナ・サラス(マリ・カルメン)、ペドロ・カサブランク(ビセンテ)、ラモン・フォンセレ(アマデウ)、ペドロ・ルイス(自身)、モニカ・ランダル(自身)、パコ・プラサ(チチョ・イバニェス・セラドール)、クリスティナ・オジョス(コンチータの母)、マティルデ・ムニィス(エウジェニオの母)、キメト・プラ(エウジェニオの父)、シグフリド・モンレオン(神父)、ニーノ・ブラボー(自身)、他多数

ストーリー:60年代後半のバルセロナ、若い宝石商エウジェニ・ジョフラは、運命の人コンチータと出逢う。二人はたちまち恋に落ち、ラブストーリーが始まります。彼は彼女の歌の伴奏のためギターを弾くことを学ぶことになります。同時に舞台恐怖症を克服しなければなりません。こうして〈エルス・ドス〉を結成してキャリアを歩み始めます。黒シャツ黒ズボン、スモークグレーの独特のメガネ、背もたれのない椅子スツール、オレンジ入りのウオツカが入ったコリンズグラス、ドゥカド・タバコ、灰皿、これらは彼が〈エウジェニオ〉になりきるための小道具であり舞台装置でした。フランコ独裁制を埋葬したばかりのスペインで、不況にあえいでいた人々は彼と一緒に笑いたいと思っていました。自身は決して笑わず皆を笑わせる人は、皆さんはもう「ご存じでしょう・・・」と前置きしてジョークを始めます。

(エウジェニオに変身するための小道具、コリンズグラス、ドゥカドタバコ、灰皿)

「ユーモアは悲しみや不幸から生まれる」―品格のあるジョーク

★エウジェニオ・ジョフラ(バルセロナ1941~2001、3月11日)は、民主主義移行期から80年代に掛けてテレビ出演を機に有名になったコメディアン、宝石商、画家、俳優、アマチュアの催眠術師。生れはバルセロナだがアラゴン州ウエスカ県ベナバレで育った。バルセロナの美術とデザインのマッサナ学校で学び、宝石のデザイナーとして働いていた。親類にコメディアンやミュージシャンはいなかったが歌うことは好きだった。

★どうしてコメディアンになったかというと、素晴らしい声の持ち主だった歌手コンチータ・アルカイデ(1939~1980)と運命的な出会いをしたからです。彼女の歌の伴奏をするためギターを習ったのは、彼女への愛のためでした。デュエット〈エルス・ドス〉を結成、結婚(1967年)する。そして妻コンチータの早すぎる死(乳癌)が、彼の人生を特徴づけるターニングポイントになった。突然幼い息子2人と取り残されたエウジェニオは、ソロでのコメディアンにならざるをえませんでした。上述したように、この長男が本作の原作者でショーマンのジェラルド・ジョフラ(1969~)です。

(原作者と著書 ”Eugenio i Saben el que diu”)

★ジェラルドによると、父親について書かれた本やドキュメンタリー「Eugenio」(18)が「本当の父ではなく、別人のように思えたからです」と、その執筆動機を語っている。またアンダルシアのウエルバ生れの母親コンチータは、17歳のときバルセロナにやってきた。彼女を演じたジュステと同じようにカタルーニャ語を学んだ。彼女のカタルーニャ語はとても上手で、カタルーニャ語の歌も素晴らしかった。実際、彼女なしでエウジェニオの成功はなかったといわれています。また非常に献身的な女性で、ジェラルドによると「私は3人の子持ち、エウジェニオ、ジェラルド、それに弟」と語っていたそうです。彼女がこの映画の核心のようです。コンチータ亡き後一人でTVやライブのステージに立ち、90年代初めに引退した。しかし死ぬ数年前に舞台復帰を希望して、その舞台で心臓発作を起こして倒れ、医者から警告を受けることになった。長年鬱病に苦しみ人生から逃避していたが、初孫が誕生した日に「もう耐えられない、終りにしたい」とジェラルドに語り、その言葉通り数日後に旅立った。享年59歳でした。

(ジェラルド、初孫を抱くエウジェニオ)

★テレビだけでなくライブを聴いたトゥルエバ監督は、ライブでの強烈な印象についても語っている。「スペイン人のすべてがエウジェニオを知ってるわけではなく、若い人は勿論だが35歳以上でないと知らないと思う」と述べている。本作を製作する前に彼について書かれたさまざまな本、ドキュメンタリーを見ていた。しかし「彼が内向的な人物で、彼の内面の苦悩について語ったものはなかった」と、その製作動機を語っている。これは原作者の意見と同じようです。「ユーモアは悲しみや不幸から生まれる。エウジェニオ自身は決して笑わず、皆を笑わせる人」だが、ユーモアの背後には愛の悲しい物語があった。エウジェニオは突然大切なものを失う恐怖を知っている人でした。バルセロナ・ドキュメンタリー映画祭でプレミアされたハビエル・ベイグ、ジョルディ・ロビラのドキュメンタリー「Eugenio」(18)は、エウジェニオのアーカイブ映像を使用、遺族や友人を多数出演させている。

(ドキュメンタリー「Eugenio」のポスター)

★監督はエウジェニオを演じたベルダゲルについて「ベルダゲルのように飛びぬけた演技者なしに映画の成功はなかった。〈ダビはぶっとんだやつ〉です」と絶賛した。「スタンドアップ・コメディの世界を見事にさばき限界がない。エウジェニオを真似るのではなく、エウジェニオのまがい物でもない。強いて言えばメイクで付け鼻をしてもらっただけ」と監督。本作には他にベテランのコメディアンで俳優のペドロ・ルイス、女優でテレビ司会者のモニカ・ランダル、さらにパコ・プラサ監督がチチョ・イバニェス・セラドール役で出演している。マラガ映画祭2018の「ビスナガ・シウダ・デル・パライソ」賞受賞者モニカ・ランダルは、エウジェニオがテレビに初めて登場したときのプレゼンターだそうです。

★トゥルエバ監督とキャスト紹介は、当ブログにはお馴染みさんばかりですが、以下に紹介記事をアップしています。主役のベルダゲル(ジローナ1983)はカルラ・シモンの『悲しみに、こんにちは』の少女の叔父役でゴヤ賞2018助演男優賞を受賞している。今回は主演男優賞にノミネートされ、異才カルロス・マルケス=マルセ映画の常連です。カロリナ・ジュステ(バダホス1991)は、テレビ出演でスタートを切り、『カルメン&ロラ』でゴヤ賞2019助演女優賞を受賞、「El cover」でベルランガ賞2021助演女優賞を受賞、本作でゴヤ賞、ガウディ賞、フェロス賞の主演女優賞にノミネートされている。

*ダビ・トゥルエバの主な紹介記事は、コチラ⇒2014年11月21日

『「ぼくの戦争」を探して』

*ダビ・ベルダゲルの最近の紹介記事は、コチラ⇒2019年04月11日

「Els dies que vindran」

*カロリナ・ジュステの主な紹介記事は、コチラ⇒2018年05月13日『カルメン&ロラ』

2021年05月18日「El cover」

第68回バジャドリード映画祭2023*結果発表 ― 2023年11月25日 19:05

新星ラウラ・フェレスのデビュー作「La imatge permanent」に金の穂

★10月28日、バジャドリード映画祭がバルセロナ出身のラウラ・フェレスの長編デビュー作「La imatge permanent」を金賞(Espiga de Oro)に選んで閉幕しました。スペインが初めて受賞したのは2007年のヘラルド・オリバレス監督の「14 kilómetros」にも驚きますが、今回が68回目という長い歴史のある映画祭で「女性監督の受賞は初めて」の記事に感慨深いものがありました。作品&監督キャリア紹介は後述しますが、1989年にバルセロナのエル・プラット・デ・リョブレガット生れの34歳、監督、脚本家です。その若さにも驚きましたが、予告編を見ただけでもそのエネルギーとユニークさに引きこまれました。キャストはおおむね本作が初出演というからそれも楽しみ、演技賞はさておき少し荒削りの感もありますが、ゴヤ賞新人監督賞ノミネートは間違いないと予想します。

(金の穂賞のトロフィーを手にしたラウラ・フェレス、10月28日ガラ)

★バジャドリード映画祭は、今年で68回目というスペインでも老舗の国際映画祭です。1956年Semana del Cine Religioso de Valladolid(バジャドリード宗教映画週間)としてスタート、その後名称が何回か変わり、1973年Semana Internacional de Cineとなり現在に至っています。バジャドリード映画祭よりSEMINCIの名で親しまれていますが、SeminciでなくSem-In -Ciに拘る人々もいるわけです。本祭のディレクターは今年からセビーリャ映画祭の総ディレクターだったホセ・ルイス・シエンフエゴスに変わり、彼が初めて統率する映画祭でもありました。本祭はレッドカーペットでなくグリーンカーペットの映画祭としても知られています。

(ホセ・ルイス・シエンフエゴス新ディレクターの祝福を受けるラウラ・フェレス)

★国際映画祭ですが、スペイン映画関係の受賞者をピックアップしますと、栄誉賞にブランカ・ポルティリョ、彼女はパウラ・オルティスの「Teresa」でテレサ・デ・ヘススに扮しフォルケ賞2024女優賞にノミネートされており、本祭でもアウト・オブ・コンペティションですが上映されました。同じフォルケ賞でノミネートされているマレナ・アルテリオ主演の「Que nadie duerma」(監督アントニオ・メンデス・エスパルサ)もコンペティション部門で上映されており、フォルケ賞も作品賞以上に混戦が予想されます。

(栄誉賞のトロフィーを手にしたブランカ・ポルティリョ)

「La imatge permanent」

(西題「La imagen permanente」英題「The Permanent Picture」)

製作:Fasten Films(スペイン)/ Le Bureau(フランス)/ ICAA / ICEC / TV3

/ Volta Producción

監督:ラウラ・フェレス

脚本(共同):ラウラ・フェレス、カルロス・ベルムト、ウリセス・ポッラ

撮影:アグネス・ピケ・コルベラ

編集:アイナ・カジェハ

音響:ダニ・フォントロドナ

音楽:フェルナンド・モレシ・ハベルマン、セルヒオ・ベルトラン

製作者:アドリア・モネス・ムルランス、ガブリエル・ドゥモン、ガブリエル・カプラン、他

データ:製作国スペイン=フランス、2023年、スペイン語・カタルーニャ語、ドラマ、94分、長編デビュー作、撮影地エル・プラット・デ・リョブレガット(バルセロナ、監督の生地)、配給La Aventura(スペイン)、公開スペイン11月17日

映画祭・受賞歴:ロカルノ映画祭2023コンペティション部門でプレミア(8月6日)、ケンブリッジ映画祭(10月22日)、テッサロニキ映画祭(11月9日)、第68回バジャドリード映画祭コンペティション部門、作品賞を受賞。

ストーリー:スペイン南部の片田舎で暮らしていた10代の母親アントニアは、赤ん坊を残して真夜中に出奔する。50年後、はるか彼方の北の町では、引っ込み思案のキャスティング・ディレクターのカルメンが、次のプロジェクトのためのヒロイン探しに逡巡していたとき、偶然アントニアと出会います。新しい街に越してきて共通の繋がりを発見するという女性に出会ったとき、その衝動性がカルメンの孤独に侵入してきます。映画は20世紀のアンダルシアで始まり、現在のバルセロナで繰り広げられる。「時間がすべての傷を癒してくれると誰が言いましたか?」これはスペイン内戦後、アンダルシアからカタルーニャに移住してきた人々の歌や物語の一部です。自分の経験を共有してくれる人を探す物語。

アンダルシアからカタルーニャに移住してきた人々のルーツを探る

★長編デビュー作「La imatge permanent」は、アンダルシア出身の監督の母方の祖母にインスパイアされた作品で、ディアスポラの不安を探求している。自身の家族史のなかにフィクションを滑りこませ、キャスティング・ディレクターとしての自身の過去を、スペイン内戦後にアンダルシアの田舎から北の都会に移住してきた家族の伝承として掘り下げる。農村から都市への切り替えの影響を受けている人々への頌歌、それが理解できない世間知らずの為政者への風刺、監督は「憂鬱なコメディ」と称している。内向的なカルメンには監督が投影されている。監督は「この映画の最も重要な要素の一つは時間です」と、時間がテーマの一つのようです。「批評家週間」のネクスト・ステップ・イニシアチブ、トリノ・フィルム・ラボの支援を受け、マラガ映画祭のワーク・イン・プログレスプロジェクトに選ばれていました。

★ラウラ・フェレスは、1989年生れ、監督、脚本家。バルセロナのESCAC(カタルーニャ映画視聴覚上級学校)卒、最終課程で制作した「A perro flaco」(14)がバジャドリード映画祭スペイン短編の夕べ部門にノミネート、他にモントリオール映画祭2015などで上映された。2017年、カンヌ映画祭併催の「批評家週間」短編部門にドキュメンタリー「Los desheredados」(18分、The Disinherited)がノミネート、ライカ・シネ・ディスカバリー賞を受賞、後にSeminciでも上映され、翌年のゴヤ賞2018短編ドキュメンタリー映画部門で製作者のバレリー・デルピエールと受賞した。ガウディ賞は短編賞、ポルトガルのビラ・ド・コンデ短編映画祭のヨーロピアン短編賞、アルカラ・デ・エナレス短編映画祭では脚本賞、父親のペレ・フェレスが男優賞を受賞するなどした。本短編はドキュメンタリーとフィクションを行ったり来たりするような手法で父親の会社の倒産を描いている。ゴヤ賞ガラには父親と出席した。金の穂受賞作には俳優として出演している。

(父親ペレ・フェレスと監督、ゴヤ賞2018ガラ)

★第11回フェロス賞2024のノミネーションが発表になっています。2年連続でサラゴサ開催でしたが、マドリードに戻って、1月26日開催です。

フアン・アントニオ・バヨナの『雪山の絆』*キャスト紹介 ― 2023年11月14日 15:20

死者にも声をあたえた ”La sociedad de la nieve” がバヨナを動かした

(ウルグアイ空軍機571便フェアチャイルドFH-227D、『生きてこそ』で使用された)

★『雪山の絆』は、ベネチア映画祭2023のクロージングでワールドプレミアされ、その後サンセバスチャン映画祭にやってきた。ベネチアにはJ. A. バヨナ監督やプロデューサー、出演者の他、遭難事故の生存者16名のうち、愛称カルリートスのカルロス・パエス・ロドリゲス、愛称ナンドのフェルナンド・パラッド、19歳だった医学生ロベルト・カネッサなど大勢で参加した。サンセバスチャン映画祭の上映はオープニングの9月22日、現地入りした数は減ったが、エンツォ・ヴォグリンチッチ(マヌ・トゥルカッティ役)、シモン・ヘンぺ(ホセ・ルイス〈コチェ〉・インシアルテ役)、エステバン・ビリャルディ(ハビエル・メトル役)、生存者のグスタボ・セルビノ、製作者ベレン・アティエンサ、サンドラ・エルミダなどが参加した。以下に製作スタッフとキャストのトレビアをアップしておきます。

(サンセバスチャン映画祭の参加者、ビクトリア・エウヘニア劇場、9月22日)

(エンツォ・ヴォグリンチッチと監督、同上)

『雪山の絆』(原題「La sociedad de la nieve / Society of the Snow」)

製作:Misión de Audaces Films / Apaches Entertainment / Benegas Brothers Productions

/ Cimarrón Cine / Telecinco / Netflix 他

監督:フアン・アントニオ・バヨナ

脚本:ベルナト・ビラプラナ、ハイメ・マルケス、ニコラス・カサリエゴ、J. A. バヨナ

原作:パブロ・ヴィエルチ(原作「La sociedad de la nieve」2009年刊)

撮影:ペドロ・ルケ

編集:ジャウメ・マルティ

音楽:マイケル・ジアッキーノ

録音:オリオル・タラゴ

キャスティング:マリア・ラウラ・ベルチ、イアイル・サイド、ハビエル・ブライアー

セット・デコレーション:アンヘラ・ナウム

製作者:ベレン・アティエンサ、サンドラ・エルミダ、J. A. バヨナ、(エグゼクティブ)サンティアゴ・ロペス・ロドリゲス、ハスミナ・トルバティ(Netflix)、他

データ:製作国スペイン=ウルグアイ=チリ=米国、2023年、スペイン語、ドラマ(実話)、144分、撮影地はスペインのシエラネバダ山脈、ウルグアイのモンテビデオ市、実際の墜落現場を含むアンデス山脈のアルゼンチンとチリ、撮影日数は138日間、製作費は6500万ユーロ以上。 配給Netflix(スペイン、米国)、Pimienta Films(メキシコ)、公開2023年12月15日、Netflix 配信2024年1月4日

映画祭・受賞歴:ベネチア映画祭2023アウト・オブ・コンペティション閉幕作品、サンセバスチャン映画祭(ペルラス部門)観客賞受賞、ミルバレー映画祭観客賞受賞、ミドルバーグ映画祭観客賞受賞、Camerimage カメリマージュ映画祭(ポーランドのトルン)監督賞・撮影賞(ペドロ・ルケ)ノミネート、ハリウッド・ミュージック・イン・メディア賞2023オリジナル・スコア(マイケル・ジアッキーノ)、ホセ・マリア・フォルケ賞2023ノミネート、他

★主なキャスト紹介(順不同、ゴチック体は生存者、年齢は遭難時):

エンツォ・ヴォグリンチッチ(ヌマ・トゥルカッティ、法学部24歳、12月11日没)

アグスティン・パルデッラ(フェルナンド〈ナンド〉・パラッド、機械工学部学生23歳)

マティアス・レカルト(ロベルト・カネッサ、医学部学生19歳)

トマス・ウルフ(グスタボ・セルビノ、医学部学生19歳)

ディエゴ・ベゲッツィ(マルセロ・ペレス・デル・カスティリョ、ラグビーチーム主将、

25歳、10月29日雪崩で没)

エステバン・ククリチカ(アドルフォ〈フィト〉・ストラウチ、農業技術者24歳)

フランシスコ・ロメロ(ダニエル・フェルナンデス・ストラウチ、農業技師26歳)

ラファエル・フェダーマン(エドゥアルド・ストラウチ、農業技術者23歳)

フェリペ・ゴンサレス・オターニョ(カルロス〈カルリートス〉・パエス、

畜産技術学部学生18歳)

アグスティン・デッラ・コルテ(アントニオ〈ティンティン〉・ビシンティン、

法学部19歳)

バレンティノ・アロンソ(アルフレッド・パンチョ・デルガド、法学部卒業生25歳)

シモン・ヘンペ(ホセ・ルイス〈コチェ〉・インシアルテ、農業技術学部学生24歳)

フェルナンド・コンティジャーニ・ガルシア(アルトゥロ・ノゲイラ、経済学部学生

25歳、11月15日没)

ベンハミン・セグラ(ラファエル・エチャバレン、畜産学部学生26歳、11月18日没)

ルチアノ・チャットン(ホセ・ペドロ・アルゴルタ、経済学部21歳)

アグスティン・ベルティ(ボビー・フランソワ、農業技術学部学生20歳)

フアン・カルーソ(アルバロ・マンジノ、畜産技術学部学生19歳)

ロッコ・ポスカ(モンチョ・サベリャ、農業技術学部学生21歳)

アンディ・プルス(ロイ・ハーレイ、工学部学生20歳)

エステバン・ビリャルディ(ハビエル・メトル、事業者37歳)

パウラ・バルディニ(リリアナ・メトル、ハビエル・メトルの妻34歳、10月29日雪崩で没)

サンティアゴ・バカ・ナルバハ(ダニエル・マスポンス、20歳、10月29日雪崩で没)

アルフォンシナ・カロシオ(スサナ・パラッド、ナンドの妹20歳、10月21日没)

イアイル・サイド(フリオ・セサル・フェラダス大佐、機長39歳、10月13日没)

マキシミリアノ・デ・ラ・クルス

カルロス〈カルリートス〉・パエス(カルリートスの父親カルロス・パエス・ビラロ)

★原作と映画は同じ必要はないが、本作はエンツォ・ヴォグリンチッチ扮するヌマ・トゥルカッティが重要な役を担っている。ベネチアでもサンセバスチャンでも脚光を浴びていた。彼は遭難後60日目に足の怪我が原因で敗血症により生還できなかった人物で最後の死者になった。カニバリズムの嫌悪感から体力が急激に衰え、体重も25キロに落ちていた。トゥルカッティのように証言が叶わなかった犠牲者を軸にしていることが『生きてこそ』との大きな違いかもしれない。彼の死去は、ただ救助を待つのではなく危険を冒してでもアクションを起こすべきという結論を導き出す切っ掛けになった。

*ヴォグリンチッチは1993年ウルグアイのモンテビデオ生れ、ヴォグリンチッチはイタリアの隣国スロベニアに多い苗字。当ブログ紹介のウルグアイ大統領ホセ・ムヒカのビオピック『12年の長い夜』(18)の警官役で映画デビュー、代表作は名プロサッカー選手の孤独を描いた「9」でグラマド映画祭2022とバリ映画祭で主演男優賞を受賞している。TVシリーズにも出演して目下売り出し中。

(ヌマ・トゥルカッティを演じたエンツォ・ヴォグリンチッチ)

★アグスティン・パルデッラは、フェルナンド〈ナンド〉・パラッドに扮した。1994年アルゼンチン生れ、「Pinamar」でグラマド映画祭2017男優賞受賞、アルゼンチン映画批評家協会賞にノミネートされた。ホラー『ブラッド・インフェルノ』(17、「Los olvidados」)が公開されている。遭難後61日目にロベルト・カネッサとティンティンと共に救援隊を組織してチリに向かった立役者の一人、『生きてこそ』ではイーサン・ホークが扮した。遭難時に22歳だったナンド・パラッドはプロデューサー、テレビ司会者、作家と活躍しており、ベネチア映画祭にも出席している。

★マティアス・レカルト(医学生ロベルト・カネッサ役)は、アルゼンチンの俳優、2019年TVシリーズ「Apache: La vida de Carios Tevez」(8話)でデビュー、「Ciegos」(19)が長編デビュー作、本作が2作目。人肉を食しても生きるべきと説得したロベルト・カネッサは、「命を救うのが私の使命だったし、遭難で得た教訓が医者になるというモチベーションを高めた」と語っている。現在ウルグアイの小児心臓外科医で、ナンドとともにベネチアFFに姿を見せている。

★アルゼンチンのラファエル・フェダーマン(エドゥアルド・ストラウチ役)は俳優のほか、短編「Luis」(16、18分)をパウラ・ブニと共同で監督している。2014年「Dos disparos」でデビュー、アルゼンチン映画批評家協会賞2015シルバーコンドル新人賞にノミネート、2016年フランシスコ・マルケス&アンドレア・テスタのデビュー作「La larga noche de Francisco Sanctis」に出演、本作はカンヌ映画祭「ある視点」に正式出品され、SSIFF オリソンテス・ラティノス部門にもノミネートされた。軍事独裁政権時代をバックにしたスリラー、「Los sonámbulos」でアルゼンチン映画アカデミー賞2019新人俳優賞にノミネート、本作はパウラ・エルナンデス監督の4作目、各国の映画祭で受賞歴を重ねた映画で、こちらもSSIFFにノミネートされた。話題作の出演本数は多いがフェダーマン(フェデルマンで紹介)は賞に恵まれていない。

*「La larga noche de Francisco Sanctis」の作品紹介は、コチラ⇒2016年05月11日

(「Dos disparos」から)

★シモン・ヘンぺ(ホセ・ルイス〈コチェ〉・インシアルテ役)は、1998年ブエノスアイレス生れ、TVシリーズ「Go! Vive a Tu Manera」(19、30話)でスタート、『2人のローマ教皇』(19)にドラッグ・ディーラー役で長編デビュー、本作が2作目。〈コチェ〉インシアルテは完成前に鬼籍入りしてしまい、生前に「最初のバージョンを見せた」とバヨナ監督。シモン・ヘンぺはSSIFF に参加している。

(左から、エンツォ・ヴォグリンチッチ、グスタボ・セルビノ、

エステバン・ビリャルディ、シモン・ヘンぺ、SSIFF 2023、9月22日フォトコール)

★フェルナンド・コンティジャーニ・ガルシア(アルトゥロ・ノゲイラ役)は、ラファエル・フェダーマンと同じ「Dos disparos」で長編デビューしている。サンティアゴ・ミトレの『アルゼンチン1985~歴史を変えた裁判』(22)で証言者パブロ・ディアスを演じた他、『サミット』(17)にも出演、他に実話を映画化したルイス・オルテガの『永遠に僕のもの』(18)にも出演している。アルトゥロ・ノゲイラは34日目の11月15日、足の怪我の炎症が原因で壊疽になり生還できなかった。当ブログではミトレやオルテガの作品紹介をしているが、彼については触れていない。

*『アルゼンチン1985』の主な作品紹介は、コチラ⇒2022年11月23日

(『アルゼンチン1985』から)

★アンディ・プルス(ロイ・ハーレイ役)は、イネス・マリア・バリオヌエボの「Camila saldra esta noche」(21)の小さな役でデビュー、2023年マリア・サネッティの長編デビュー作「Alemania」に出演、両作ともSSIFFオリソンテス・ラティノス部門にノミネートされた折、作品紹介をしているが、プルスについては触れていない。今後が期待される新人の一人。

★エステバン・ビリャルディ(ハビエル・メトル役)は、1973年ブエノスアイレス生れ、ベテラン俳優、ロドリゴ・モレノの「Un mundo misterioso」(11)に主演、「Reimon」(14)、最近では『犯罪者たち』(23)のロマン役で東京国際映画祭2023ワールド・フォーカス部門に登場した。モレノ監督のお気に入りです。他にサンティアゴ・ミトレの『エストゥディアンテ』(11)、リサンドロ・アロンソの『約束の地』(14)などに出演しているベテラン。SSIFF にも現地入りしている。

*『犯罪者たち』の作品紹介は、コチラ⇒2023年05月11日

(『犯罪者たち』でロマン役に扮した)

★アルフォンシナ・カロシオ(スサナ・パラッド役)は、ウルグアイの監督ギジェルモ・カサノバの「Otra historia del mundo」(17)でデビュー、ホラー・スリラー『ヴァーダラック呪われた血族』(20)、メルセデス・コスコの監督第1作「Nina & Emma」(23)で主演するなど作品に恵まれている。本作では20歳で亡くなったナンド・パラッドの妹スサナ・パラッドを演じている。兄妹の母親も乗っていたが墜落時に即死している。

★パウラ・バルディニ(リリアナ・メトル役)は、ディエゴ・カプランのロマンス・コメディ「2+2」(12)、『愛と情事のあいだ』としてDVDで発売された。TVシリーズ出演が多いが、セバスティアン・デ・カロのコメディ「Claudia」(19)でドロレス・フォンシと共演している。リリアナ・メトルは、夫ハビエルとは異なって人肉を拒否していたが、10月29日の雪崩で死去している。

★イアイル・サイド(フリオ・セサル・フェラダス大佐役)は、アルゼンチンの俳優、キャスティング・ディレクター。本作では機長役とキャスティングも手掛けている。『犯罪者たち』やアリエル・ウィノグラードの「Sin hijos」(15)に出演、「Dos disparos」のキャスティングを担当している。フェラダス機長はアンデス越え29回のベテランだったが、悪天候にもかかわらず副操縦士の操縦訓練をしていたことも事故の原因のひとつだった。

★アグスティン・デッラ・コルテ(アントニオ〈ティンティン〉・ビシンティン役)は本作がデビュー作、ティンティンは、救援隊の一人としてナンドとカネッサとチリに向かうが、足りなくなりそうな食料を二人に託して途中で引き返している。

★カルロス〈カルリートス〉・パエス(カルリートスの父親カルロス・パエス・ビラロ役)は、生存者の中で唯一人、息子の生還を待ちわびる父親役でほんの少しだけ出演している。1953年生れのカルリートスは遭難時には18歳だったが山中で誕生日を迎えている。現在ライターの仕事をしている。カルリートス役はフェリペ・ゴンサレス・オターニョが演じている。2020年に映画デビュー、TVシリーズに出演している。

★リストではっきりするのは生存者が一人を除いて体力のある若いラグビー選手たちだったことが分かる。ラグビーのクラブチームの仲間同士で絆はすでに固く結ばれていた。同じ言語を話し、少年時代からの友達だった。二人の医学生(カネッサとSSIFF に現地入りしたグスタボ・セルビノ)が治療に当たったことやカニバリズムが関係していたのは事実ですが、それだけでは生き残れなかったことは想像に難くありません。「私が死んだら、生きのびるために私の体を使ってかまわない」ということが関係していると思います。

(医学生だったグスタボ・セルビノ、SSIFF 2023、9月22日フォトコール)

★バヨナ監督は「人生を肯定する映画」と、サンセバスチャン映画祭で語っています。またパブロ・ヴィエルチの原作 ”La sociedad de la nieve” は、辛くて一気に読み通せなかったが、「とても内省的な作品」と評している。原作と映画の大きな違いは、原作では救出後モンテビデオに戻った生存者の苦しみも書かれているが、映画は救出されたところで終わっている。

★トレビア:撮影ユニットは3チーム、メインはバヨナが率いるスペインのシエラネバダ山脈(2022年1月10日から4月29日まで)、第2ユニットはアルゼンチンの監督アレハンドロ・ファデルが率いてチリの風景を撮影した(2021年8月)。第3ユニットが最も危険な山岳地帯のシーンを任された。胴体の残骸のレプリカは3個作製され、1個は駐車場に建てられた格納庫に置かれ、2個目は人工雪に埋もれた胴体を移動できるようクレーンに支えられていた。もう一つは激突したとき氷河に滑落した機体の片割れのレプリカが、海抜約3000mのタルン(tarn氷河によって作られた山中の小さな湖)の上に置かれた。3チームのスタッフは300人に及んだということですから半端なお金ではありません。果たして資金が回収できるでしょうか。来年1月4日に配信後、観賞記を予定しています。

バヨナ監督の『雪山の絆』*ネットフリックス配信 ― 2023年11月04日 17:42

12月15日劇場公開、ネットフリックス配信1月4日に決定

★J. A. バヨナの最新作『雪山の絆』(原題「La sociedad de la nieve」)のネットフリックス配信の日程がやっと決定しました。年末12月15日に劇場公開、3週間後の2024年1月4日配信開始です。第96回オスカー賞(2024年3月10日)のスペイン代表作品に選ばれた折にアップする予定でしたが、サンセバスチャン映画祭の作品紹介で後回しになっていました。12月21日のプレセレクション15作に残れるかどうか微妙ですが、正式ノミネート5作品発表はネットフリックス配信後の1月23日です。

(J. A. バヨナ監督、サンセバスチャンFF 2023観客賞受賞、9月30日)

★1972年10月13日に実際に起きたウルグアイ空軍機571便のアンデス山脈での遭難事故を題材にしています。機長を含む乗務員5名、チリで開催されるラグビー試合に参加するステラマリス大学のラグビーチーム「オールド・クリスチャンズ」の選手団、その家族と友人40名が搭乗していた。うち生存者16名が厳寒の標高4200mのアンデス山中で72日間生き延びた記録が語られる。当時、世界を駆け巡ったニュースだけに認知度は高いが、そのカニバリズムというショッキングな内容が先走り、多くの人が言葉を失った。2009年、生存者と犠牲者の声を地道に聞き取った、パブロ・ヴィエルチの ”La sociedad de la nieve” が刊行されたことで、私たちは別の視点で遭難事故を模索する機会を得ることができた。

(標高3600mの場所に立てられた墓碑、後に〈涙の谷〉と命名された)

★1993年、この遭難事故をテーマにしたフランク・マーシャルのアメリカ映画『生きてこそ』が製作され、当時売り出し中のイーサン・ホークが主演したこともあり、日本でも公開、吹き替えでも放映されるなどした。イギリスのノンフィクション作家ピアズ・ポール・リードのドキュメンタリー『生存者―アンデス山中の70日』(原作”Alive: The Story of the Andes Survivors”1974年刊)を映画化したもので、こちらの映画は一部フィクションが含まれている。ハリウッド映画ですが、雪山のシーンはセットではなく実際に雪山で撮影された。

★一方、バヨナ監督が採用した原作は、上記のパブロ・ヴィエルチ(モンテビデオ1950)の ”La sociedad de la nieve” です。ウルグアイの作家、脚本家、ジャーナリスト、1973年に書き起こしてから初版が出版されるまでに30数年もかかった。生存者16名全員の証言を記録したそうで、証言者と作家は同じモンテビデオのステラマリス大学に通っていた友人同士、なかには子供のときからの知り合いもいたということですから、それなりの時間が必要だったのでしょう。監督が映画化を決意した大きな理由が、作家が生存者の声だけでなく亡くなった人々、つまり話すことができなかった人々にも、敬意をはらって声を与えたことでした。本作で2009年ゴールデンブック賞を受賞している他に、1987年と2004年にウルグアイの文学国民賞の第2席に二度選ばれている。

(生存者16名を配した ”La sociedad de la nieve” の表紙)

★他に生存者の一人で当時19歳だった医学生ロベルト・カネッサとの共著 ”Tenía que sobrevivir” を上梓している。カネッサは現在ではウルグアイの小児心臓外科医の重鎮、犠牲者の肉を食べてでも生き残ることを主張した人、またはアンデスの短い夏を利用して遭難61日目にナンド・パラッドと救助を求めてアンデスのチリ側に下山した人でもある。『生きてこそ』ではナンドにイーサン・ホークが扮した。ナンドは当時22歳、機械工学の大学生、カネッサと同じラグビーチームに所属していた。現在はプロモーター、プロデューサー、テレビ司会者、作家と多方面で活躍している。写真下のセルヒオ・カタランはチリのウアッソ(ガウチョのような人)で普段ソンブレロを被って、ポンチョを纏っている。

(ロベルト・カネッサ&パブロ・ヴィエルチの共著)

(救助を求めて下山したナンド・パラッド左とロベルト・カネッサ右を発見救助した

チリのセルヒオ・カタランと一緒の有名な写真、1972年12月)

★バヨナ監督は、2012年の『インポッシブル』の調査をしているときにヴィエルチの本に出会った。撮影終了時にすぐさま映画化の版権を買い取った。それからがイバラの道であったようです。今回は『インポッシブル』のように英語でなくスペイン語で撮りたかった監督は、そのことがネックになって資金が集まらなかったと語っている。スペイン語の壁は厚く、さらにCGを使用しないという前提を崩したくなかったため困難を余儀なくされた。それを可能にしてくれたのがネットフリックスのお陰だと語っている。彼はメキシコのアルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』やギレルモ・デル・トロの『ピノッキオ』を前例として上げている。

★生存者16名全員の100時間に及ぶインタビュー、一部を除いて国際的には殆どが無名に近いアルゼンチンとウルグアイの出演者たちにも生存者や犠牲者の遺族と接触させた。結局製作発表に9年の歳月を要してしまった。撮影地はスペインのシエラネバダ山脈、モンテビデオ市、遭難事故のあったアンデス山脈のチリとアルゼンチン側と何ヵ所にもなり、撮影隊も3編成で臨んだ。雪不足とサハラ砂漠から吹き込む黄塵に苦しめられたシエラネバダでの撮影は2022年1月10日から4月29日まで、原作者も現地入りして見守ったそうです。飛行機の胴体の残骸のレプリカも3体、レプリカの移動にはクレーン、高さ30mの格納庫など、スタッフはトータルで約300人に及んだという大掛かりなものでした。ウルグアイでの撮影は7月末に終了しても、マドリードでは制作が続いていた。

(撮影中の監督と原作者、シエラネバダ山脈)

★ネットフリックス配信まで時間がありますので、次回は製作スタッフとキャスト紹介を予定しています。

『ひとつの愛』のキャスト紹介*東京国際映画祭2023 ― 2023年10月30日 10:20

現在スペインで最も注目されている女優ライア・コスタ

(ライア・コスタとホヴィク・ケウチケリアン、映画から)

★主役ナット(ナタリア)を演じるのがライア・コスタ(バルセロナ1985)、女優、製作者、カタルーニャ語、スペイン語のほかフランス語、英語が堪能。女優志望ではなかったのでバルセロナのラモンリュル大学ではコミュニケーション国際関係学部で広告とマーケティングを専攻、学位を取得している。卒業後マーケティングの会社に就職、働きながら演劇の勉強を始め、最終的にはフランク・スティエン・スタジオでの演技コースを8年間受講している。遅い長編デビューの理由である。国際的な小売企業のCEOダビ・ロペスと結婚して子供もいるが、一般人なので私生活は公表しないということです。現在2人目を妊娠中です。ジェンダー平等や気候温暖化などのテーマについて発信している。

★短編、TVシリーズ出演が続いたのち、2012年フェルナンド・ゴンサレス・モリーナの「Tengo ganas de ti」(『その愛を走れ』)の小さな役で映画デビュー、2015年にも同監督の『ヤシの木に降る雪』に起用された。スペインではなかなか開花しなかったが、ドイツのゼバスティアン・シッパーが全編140分をワンカットで悪夢を描いた『ヴィクトリア』出演で俄然注目を集めた。コスタはドイツ映画賞2015の女優賞を受賞、これはスペイン女優としては初めてだった。さらにサンジョルディ賞2016の外国映画部門女優賞、ガウディ賞2016主演女優賞も受賞した。東京国際映画祭でもワールド・フォーカス部門で上映され話題を呼んだ映画でした。

(ドイツ映画女優賞のトロフィーを手にしたコスタと夫君、2015年6月19日授賞式)

★『ヴィクトリア』の成功後も、アルベルト・ロドリゲスの短編「Las pequeñas cosas」出演、バルセロナ派のラウラ・ジョウの短編「No me quites」(14分)がマラガ映画祭2016やメディナ映画祭に出品され、主役のコスタは短編部門の女優賞を受賞したがスペインでの認知度を高めるには至らなかった。マルティン・オダラの『黒い雪』(17、アルゼンチンとの合作)、アメリカ映画ドレイク・ドレマスの『私とあなたのオープンな関係』(Newness 17)、ニコラス・ペッシェの『ピアッシング』(18)、ミゲル・アルテタの『24時間ずっとラブ』(Duck Butter 18)、ダン・フォーゲルマンの『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』(Life Itself 18)、ハリー・ウートリフのデビュー作「Only You」(18)など海外での出演が主であった。

★転機は2019年、コイシェ監督との出会いだった。TVミニシリーズ「Foodie Love」(8話)の出演がアナウンスされスペイン映画に戻ってきた。本作出演で第7回フェロス賞2020 TVシリーズ部門の主演女優賞にノミネートされた。2022年、コスタはアラウダ・ルイス・デ・アスアのデビュー作「Cinco lobitos」(Lullaby)でベルリンFFパノラマ部門に戻ってきた。初めての子育てで産後鬱になった若い母親役でしたが、脚本を手渡されたときには、自身も第1子を妊娠しており、クランクイン前の2020年には既に母親になっていたということです。本作はマラガ映画祭2022にも正式出品され、母親を演じたスシ・サンチェスと揃って銀のビスナガ女優賞を受賞した。続いて2022年から前倒しの12月開催に変更された第28回ホセ・マリア・フォルケ賞も受賞、翌年のゴヤ賞2023、フェロス賞、イベロアメリカプラチナ賞の主演女優賞などスペインの重要な映画賞のすべてを制覇、盆と正月が同時にやってきた感がありました。

(左から、母親役のスシ・サンチェス、アラウダ・ルイス・デ・アスア監督、

ライア・コスタ、マラガ映画祭2022、フォトコールから)

(産後鬱の若い母親アマイア役のコスタ、「Cinco lobitos」から)

(主演女優賞のトロフィーを手にしたコスタ、ゴヤ賞2023、2月11日授賞式)

★2023年、エレナ・トラぺの「Els encantats / The Enchsnted」(カタルーニャ語)がマラガ映画祭2023コンペティション部門にノミネート、コスタは受賞を逃したが、トラペ監督とミゲル・イバニェス・モンロイが脚本賞を受賞した。本作については作品紹介をしています。コイシェと再びタッグを組んだ『ひとつの愛』を挟んで、TVシリーズ出演が多いが、パトリシア・フォントの「El mestre que va prometre el mar」に主演、バジャドリード映画祭で上映されたばかりです。真価が問われるのはこれからです。

*「Els encantats / The Enchsnted」の紹介記事は、コチラ⇒2023年06月21日

(「Els encantats」撮影中のエレナ・トラぺとライア・コスタ)

異色の俳優、レバノン生れのホヴィク・ケウチケリアン

★アンドレアスを演じたホヴィク・ケウチケリアン(Hovik Keuchkerian カナ表記はTIFFによる)は、1972年、レバノンのベイルート生れ、父親はアルメニア人、母親はナバラ出身のスペイン人、3歳のときいわゆる〈第5次中東戦争〉とも呼ばれるレバノン内戦(1975~90)が勃発、家族とともにスペインに移住した。スペインではマドリード共同体に属するアルペドレテ市(エル・エスコリアル修道院がある)で育ち、20歳でマドリードに上京するまで父親が経営するレバノン料理店でボーイとして働いていた。1995年自身のジムを開き、1998年ヘビー級のプロボクサーとしてデビュー、2004年に引退するまで16戦中15戦KO勝ちという驚異的な記録保持者、ヘビー級のチャンピオンタイトルを持っている。元プロボクサー、俳優、ボードビリアン、著作4冊を上梓している作家と幾つもの顔をもつ。

(今ではおなかポッコリのケウチケリアン、SSIFF 2023、9月26日フォトコール)

★エリートのアスリートであるにもかかわらず、スタンドアップコメディアンを目指し演技を学び、友人のマジシャン、ホルヘ・ブラスの薦めで一人芝居に挑戦、舞台俳優デビューを果たす。映画デビューは2010年、アルベルト・ドラドの短編「Perdido」のONUの兵士役、ホルヘ・ドラドの「El otro」でアルカラ・デ・エナレス短編FF 2012で男優賞、パレンシアFF 2014で俳優賞を受賞している。長編映画にはアレックス・ゴンサレス扮するボクサーのトレーナー役で「Alacrán enamorado」(13)に出演、本作はカルロス・バルデムの同名小説をサンティアゴ・A・サンノウが映画化したもので『スコーピオン・反逆のボクサー』の邦題でDVD化された。ゴヤ賞2014の新人男優賞ノミネート、スペイン俳優組合新人賞受賞などで認知度を上げた。

★字幕入りで見られるキケ・マイジョの「Toro」(15、『ザ・レイジ 果てしない怒り』)では、端役でマリオ・カサスやルイス・トサールと共演している。日本のサイトで紹介されるのが『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』(18)やダビ・スーザ・モローの『リベリオン・ライズ』(17)のような劇場未公開作品が多いが、かなりの本数に出演している。

*「Alacrán enamorado」の作品紹介とケウチケリアンの紹介記事は、

*「Toro」の作品紹介は、コチラ⇒2016年04月14日

(『スコーピオン・反逆のボクサー』撮影中のケウチケリアン)

★ロドリゴ・ソロゴジェンが手掛けたTVミニシリーズ「Antidisturbios」(8話)出演では、ホセ・マリア・フォルケ賞2021男優賞、フェロス賞主演男優賞、アルメリア映画祭男優賞を受賞して、映画館には出掛けないお茶の間ファンを増やした。長寿TVシリーズ『ペイパー・ハウス』(17~21)に2019年からボゴタ役で参加した。映画に戻るとパコ・レオンの「Rainbow」(22)に出演、『レインボー』の邦題でネットフリックスが配信している。ドラ・ポスティゴが主演のうえ共演者がカルメン・マウラやカルメン・マチ、ルイス・ベルメホなど強烈ですが楽しめる作品です。撮影が終了したTVシリーズ「Reina Roja」に出演している。フアン・ゴメス=フラードの同名小説(2018年刊)の映画化、プライムビデオが配信予定。

*『レインボー』の紹介記事は、コチラ⇒2022年10月04日

(中央がホヴィク・ケウチケリアン、TVミニシリーズ「Antidisturbios」から)

(ホセ・マリア・フォルケ賞2021授賞式)

★同2022年にマイケル・グールジャンが監督主演したアルメニア映画「Amerikatsi」(アルメニア語、ロシア語・英語)に出演するなど活躍の場を広げている。本作は国際映画祭で受賞歴を重ね、オスカー賞2024年のアルメニア映画代表作品に選ばれている。父親のルーツがアルメニアなのでアルメニア語ができるのでしょうか。予告編からの感想ですが、ネットでいいから是非見たいと興味を覚えました。

★イングリッド・ガルシア=ヨンソンのキャリア紹介は、纏まってのアップはありません。スウェーデン出身ですが、幼少時にはセビーリャで育ったのでスペイン語が堪能。後にスペインに戻って、2006年に舞台女優としてデビュー、2011年映画デビューした。以下に紹介しています。

*イングリッド・ガルシア=ヨンソン紹介は、

(イングリッド・ガルシア=ヨンソン、SSIFF 2023、9月26日フォトコール)

★ベテラン演技派ルイス・ベルメホ(マドリード1969)は、俳優、舞台演出家、ピエロ。クリスティナ・ロタの俳優学校で演技を学び、1992年から舞台にたち、自身の劇団も設立している。カルロス・ベルムトの『マジカル・ガール』で少女の父親を演じてゴヤ賞2015主演男優賞にノミネートされたが受賞には至らなかった。アレックス・デ・ラ・イグレシアの『スガラムルディの魔女』の主役、エステバン・ロエル&フアンフェル・アンドレスが共同監督した『トガリネズミの巣穴』などに出演しているウーゴ・シルバ、ホナス・トゥルエバの青春映画『再会』などの常連さんフランセスコ・カリルの男性陣は、作品紹介の折に簡単に紹介しているだけですが、今回は割愛後日に回します。

(ファンサービスをゆめ怠らないルイス・ベルメホ、同上)

(女性に人気のウーゴ・シルバ、レッドカーペット)

(イケメンを意識しているフランセスコ・カリル、フォトコール)

イサベル・コイシェの『ひとつの愛』*東京国際映画祭2023 ― 2023年10月27日 15:44

スペインで最も精力的な監督がイサベル・コイシェ

★イサベル・コイシェ(Isabel Coixet 1960)の『ひとつの愛』(「Un amor」)は、第71回サンセバスチャン映画祭SSIFF 2023のコンペティション部門ノミネート作品、コイシェ監督がフェロス・シネマルディア賞、ホヴィク・ケウチケリアンが助演俳優賞(銀貝賞)を受賞したばかりです。時間切れで作品紹介が中途半端でしたが、今回東京国際映画祭ワールド・フォーカス部門のラテンビートFF共催作品に選ばれたのを機に情報も増えましたので、内容的に一部ダブりますが追加いたします。

★TIFFでは、バルセロナ出身ということかイザベル・コイシェとカタルーニャ語表記になっています。以前はラテンビートもスペイン語表記のイサベルでしたが今回はカタルーニャ語を使用しています。確かにコイシェはカタルーニャ語読みですから変だったわけです。当ブログも変更すべきか迷いましたが、当初からスペイン語読みのうえ紹介頻度が一番多く修正も厄介なので、今回は一応イサベルを踏襲します。主なフィルモグラフィー紹介は、『マイ・ブックショップ』(17)までですが、以下にアップしています。

*コイシェ監督のフィルモグラフィーは、コチラ⇒2018年01月07日

(コイシェ監督、SSIFF2023、9月26日レッドカーペットにて)

『ひとつの愛』(原題「Un amor」)

製作:Buena Pinta Media / Crea SGR / Perdición Films / Monte Glauco / ICEC / ICAA / RTVE / TV3 / Movister+ 他

監督:イサベル・コイシェ

脚本:イサベル・コイシェ、ラウラ・フェレロ、原作サラ・メサの ”Un amor”

撮影:ベト・ローリッヒ

編集:ジョルディ・アサテギ

キャスティング:カルロス・ラサロ、ソフィア・シベロニ

衣装デザイン:スエビア・サンペラヨ

メイクアップ:アイノア・エスキサベル、Izaskun Makua

プロダクション・マネージメント:エバ・タボアダ、クリス・ラフロント

製作者:サンドラ・エルミダ、マリサ・フェルナンデス・アルメンテロス、(エグゼクティブ)ベレン・アティエンサ、クリスティナ・レラ・ガルシア

データ:製作国スペイン、2023年、スペイン語、ドラマ、129分、配給BTeam Pictures(スペイン)、公開スペイン11月10日

映画祭・受賞歴:サンセバスチャン映画祭2023セクション・オフィシアル、フェロス・シネマルディア賞(イサベル・コイシェ)、助演俳優賞(ホヴィク・ケウチケリアン)受賞、レインダンス映画祭コンペティション部門、監督賞、俳優賞(ライア・コスタ)ノミネート、東京国際映画祭ワールド・フォーカス部門正式出品など

キャスト:ライア・コスタ(ナット/ナタリア)、ホヴィク・ケウチケリアン(アンドレアス)、ルイス・ベルメホ、ウーゴ・シルバ(ヒッピーのPíterピーテル)、イングリッド・ガルシア≂ヨンソン(ララ)、フランセスコ・カリル(カルロス)、タマラ・ベルベス(美容師)、ビオレタ・ロドリゲス、他多数

ストーリー:経験の浅い駆け出しの翻訳家であるナットは、都会での息苦しい生活を逃れ、スペイン奥地に典型的な小さな村ラ・エスカパに避難所を見つけます。壁に亀裂や雨漏りのする廃屋で彼女は人生を立て直そうと決意しています。家主から飼いならしていない犬を歓迎のしるしとしてプレゼントされるが、彼が本性をあらわすのに時間はかからないだろう。やがて家主との対立、村民の不信感に直面する。隣人ドイツ人のアンドレアスの不穏な性的提案を受け入れることで、ナットは自分自身を驚かせることになる。この奇妙で矛盾をはらんだ出会いから、貪欲で強迫的な情熱が彼女に芽生えてくる。今まで彼女が自分だと思っていた女性は、本当に自分なのだろうか、実存への疑念と破壊的な性的役割を探求することになる。

(現地入りした「Un amor」のチーム、SSIFF 2023、9月26日フォトコール)

サラ・メサのベストセラー小説の映画化

★新作はサラ・メサ(マドリード1976)の同名小説の映画化、勿論小説と映画はジャンルも異なり別物ですが、簡単に紹介しておきます。マドリード生れですが幼少時からセビーリャで育ち、現在もセビーリャ在住です。スペイン文献学を学んでいる。詩人としてスタートをきり、2007年、詩集”Este jilguero agenda”でミゲル・エルナンデス文化財団の詩歌国民賞を受賞しましたが、作家として活躍するようになる。2017年、小説”Cicatriz”でフアン・デ・サンクレメンテ文学賞など受賞歴も多い。ベストセラーとなった”Un amor”(2020年刊)は2021年の日本でいう本屋大賞を受賞している。作品は米国、イタリア、オランダ、フランス、ドイツ、ギリシャ、ポルトガル、デンマーク、ノルウェーで翻訳出版されているが、日本での翻訳書はないようです。

★原作の解説を読むと3つのパートに分かれているが、タイトルが示すように物語は〈愛〉がテーマの中心で、多くのファンタズマに溢れている。コイシェがどのパートを選んだかは未見なので想像するしかないのだが、その特徴はナット(ライア・コスタ)を筆頭に〈ドイツ人〉と呼ばれているが実際はドイツ人でないアンドレアス(ホヴィク・ケウチケリアン)、ヒッピー役(ウーゴ・シルバ)など、いわゆる村に流れついた異邦人がストーリーの推進役になっていることです。ナットとアンドレアスに焦点を当てているようですが、小説はぞんざいな応対でナットを不安にさせる土地の人である家主(ルイス・ベルメホ)の人格造形が重要視されているようです。

(ライア・コスタとコイシェ監督、SSIFF2023、9月26日フォトコール)

★ナットにお近づきの印として犬を進呈するなど最初は友好的に見えるが、いずれ本性をあらわすのに時間はかからない。この躾けされていない犬が一つの原因で、ナットの人生は思いもかけない方向に転がり始める。夜中に煩く吠えるので、ヒロインは〈嫌なやつ〉という意味のシエソと命名する。このシエソも重要な登場人物のようです。20年前の映画ですが、ラース・フォン・トリアーのデンマーク映画『ドッグヴィル』(03)を思い起こした批評家の記事を目にしました。確かに共同体VS侵入者の構図もよく似ている。共同体を代表する家主は、侵入者のドイツ人より興味深い人物のように読めます。

(ルイス・ベルメホ、9月26日、プレス会見にて)

★舞台となる地名、La Escapaラ・エスカパは架空の村でしょうが、かつてアラゴン州ウエスカに同名の村が存在していたので検索してみたら、現在は廃村となって誰も住んでいないとありました。映画に出てくるような朽ちかけた建物が残っている。スペイン語のescaparは、逃れる・脱出するという意味なので、作家がそれと関係づけて付けたのかもしれない。どこにでもあるようなありきたりのEl Glauco 山(緑の山)の麓の村という設定になっています。実際の撮影はアラゴンの隣州、ワインで有名なリオハの何ヵ所かで行われた。

★都会でぼろぼろになった30歳代の独身女性の逃避行など平凡すぎていただけませんが、サラ・メサの手にかかるとベストセラーになる。語り口は辛辣で、嫉妬、暴力、悲劇、拒否または放棄、誘導、タブーが複雑にミックスされている。先入観を捨て事柄を安易に裁くことなく注意を向けることが、読者、あるいは観客に求められているようです。ナットが借りることになった雨漏りのする家がそもそも曰く付きの家で、かつて近親相姦の関係にあった兄妹が住んでいて、村民によって追い出されたため空き家になっていたことが知らされる。ナットは格安だったので借りたのだが、なんだかギリシャ悲劇を連想させるではないか。

★ナットとアンドレアスの一風変わった交換条件による性的関係は、ポール・ヴァーホーヴェンのスリラー『エル ELLE』(16)の潜在的な欲望や衝動に突き動かされていくヒロインを連想させる。また2022年のノーベル文学賞を受賞した、フランスのオートフィクション作家のアニー・エルナー(1940~)の『シンプルな情熱』(91)も類似点がありそうです。年下の不倫相手との関係をあるがままに描き、自身の内面を掘り下げ、一体自分は何者かと冷静に自問している。階級社会のフランスで彼女のようなノルマンディー生れの労働者階級の女性が遭遇するジェンダー差別、疎外感、失望を飾らない文体で描き、多くの読者の共感を得ている。著作の多くが翻訳、文庫化されている。原作と映画の楽しみ方は別物であるが、作家と監督は意気投合したという報道なので公開を待ちたい。

(サラ・メサとイサベル・コイシェ)

★主役の二人、ナット役のライア・コスタとアンドレアス役のホヴィク・ケウチケリアンの纏まったキャリア紹介はしていないので次回にアップしたい。特にケウチケリアンは、スペインでも特異な経歴の持ち主、『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』(18)だけでない活躍を紹介したい。

メイド・イン・スペイン部門19作*サンセバスチャン映画祭2023 ⑭ ― 2023年09月11日 17:53

ワールドプレミアが5作、クラウディア・ピントのドキュメンタリー

★8月29日、今年1年の話題作が一挙に鑑賞できるのが「メイド・イン・スペイン」(MS)です。マラガ映画祭ノミネート、または受賞作などで当ブログでご紹介済みの作品が目につくのもこのセクションです。今年は19作、うち5作がワールドプレミアです。新型コロナ以前のラテンビート映画祭(LBFF)の上映作品の多くが、このセクションから選ばれていました。

★マラガ映画祭関連では、ヘラルド・エレーロの「Bajo terapia / Under Therapy」(審査員特別賞受賞)、フアン・ゴンサレス&フェルナンド・マルティネスの「El fantástico caso del Golem / The Fantastic Golem Affairs」(95分)、エレナ・トラぺの「Els encantats / Los encantados」(カタルーニャ語、108分、脚本賞受賞)、アルバロ・ガゴの「Matria」(99分、マリア・バスケスが女優賞受賞)、カルラ・スビラナの「Sica」、アレハンドロ・ロハス&フアン・セバスティアン・バスケスの「Upon Entry / La llegada」(74分、アルベルト・アンマンが銀のビスナガ男優賞受賞)、エレナ・マルティン・ヒメノの「Creatura」は、カンヌ映画祭と併催の「監督週間」にノミネートされ、最優秀ヨーロッパ映画賞を受賞しています。各作品紹介と監督キャリアなど長短ありますが既にアップしております。

(アルベルト・アンマンが男優賞を受賞した「Upon Entry / La llegada」ポスター)

クラウディア・ピント監督と女優カルメ・エリアスの共同作品

★ワールドプレミア5作のうち、ぜひご紹介したかったのが、クラウディア・ピント・エンペラドールのドキュメンタリー「Mientras seas tú / While You’re Still You」(仮題「あなたが未だあなたでいるうちに」)です。監督は1977年ベネズエラのカラカス生れですが、スペインで映画製作をしている、いわゆる才能流出組の一人です。アルツハイマー病の診断を受けた後の女優カルメ・エリアスの「ここ、今」を4年前から追っているドキュメンタリー。カルメ・エリアス(バルセロナ1951)と言えば、ハビエル・フェセルの『カミーノ』の頑迷なオプス・デイ信者の母親役(ゴヤ賞2009主演女優賞受賞)が有名ですが、クラウディア・ピントのデビュー作「La distancia más larga」(13)のヒロインだったことも記憶に残っています。数多の国際映画祭を駆け巡り、二人に大きな賞を多数もたらした作品でもありました。

(クラウディア・ピントの新作「Mientras seas tú / While You’re Still You」)

★他にピントの第2作「Las consecuencias」は、マラガ映画祭2021の批評家審査員特別賞受賞作ですが、主役フアナ・アコスタの母親役で出演しています。2021年というのはカルメがガウディ栄誉賞を受賞した年でもあり、当時はまったく知りませんでしたが、既にアルツハイマー病の診断を受けていたことになり、本当に驚きを隠せません。

(カルメ・エリアス、第13回ガウディ栄誉賞2021の授賞式から)

★「Mientras seas tú / While You’re Still You」は、クラウディア・ピントとカルメ・エリアス、二人の親密な共同作品として、アルツハイマー病の診断の無気力と闘う方法として4年前に始まりました。寛大で勇気があり、活力に富んだ証言である。アルツハイマー病についての教育を意図しておらず、良心の喪失に圧倒的な明快さで直面する女優の旅に同行することを目的としている。「私の最後の意識的な旅」とカルメ。進行中のユニークな作品であるため、サンセバスチャン映画祭で見られる作品と、いずれ公開される作品とは同じものではないということです。カルメが追求する「ここ、今」は、愛と友情、映画と演技を前提としており、不確実性への創造的な旅、ネットのない空虚への飛躍です。

★舞台演出家フアン・カルロス・コラッサが最後のリハーサルに同行する。女優を手放すことを拒否する映画監督クラウディア・ピント、自身の痕跡を残すことを熱望する女優。ピントは「映画のメイキングは映画の一部であり、カルメ同様、私たちも絶対的な現在に生きています。創造的なプロセスでの疑問、適切な判断、または誤りを節度を超えて共有しています」と語っている。現在を生きるための説得力のある招待となっている。

(ゴヤの胸像を手に、ゴヤ賞2009主演女優賞のガラにて)

★また監督は、「今まで作ったなかで最も難しい映画です。今回はフィクションという逃げ場がありません。カルメはキャラクターを演じているわけではありません。私たちを現実から切り離すアクッションもカットもありません」と製作の困難さを語っている。予告編を鑑賞できますが、これがドラマだったらと思わずにいられません、少し辛いですね。ジュリアン・ムーアにアカデミー主演女優賞以下、数えきれないほどのトロフィーをもたらした『アリスのままで』(14)に、いま思いを馳せています。

(クラウディア・ピント監督、マラガ映画祭2021)

*カルメ・エリアスの第13回ガウディ栄誉賞受賞の記事、キャリア&フィルモグラフィーは、コチラ⇒2021年03月29日

*クラウディア・ピントの「Las consecuencias」の作品紹介、監督キャリア&フィルモグラフィーは、コチラ⇒2021年07月01日

最近のコメント