『ライフ・アンド・ナッシング・モア』*東京国際映画祭2017 ③ ― 2017年11月05日 16:23

5年もかかったアントニオ・メンデス・エスパルサの第2作目

(スペイン題 “La vida y nada más” のポスター)

★アントニオ・メンデス・エスパルサの『ライフ・アンド・ナッシング・モア』は、トロント映画祭2017でワールド・プレミアした後、サンセバスチャン映画祭では国際批評家連盟賞FIPRESCIを受賞しました。今回、本映画祭でアジアン・プレミアされ、デビュー作『ヒア・アンド・ゼア』(12)に続いての上映となり、前回同様に監督が来日、上映後にQ&Aがもたれました(10月26日、29日)。当ブログでは既にサンセバスチャン映画祭2017で監督キャリア及び作品紹介をしております。

*”Life And Nothing More” 及び『ヒア・アンド・ゼア』の紹介記事は、コチラ⇒2017年9月10日

(アンドリュー・ブリーチングトン、監督、レジーナ・ウィリアムズ、サンセバスチャン映画祭)

母親を演じたレジーナ・ウィリアムズとの出会いから始まった

A: デビュー作『ヒア・アンド・ゼア』は、主人公になったペドロ・デ・ロス・サントスとの偶然の出会いから始まった。監督によると第2作も「レジーナ・ウィリアムズとたまたま出会って、最初は彼女を主人公にして撮ろうと考えていた」ということです。彼女の実体験や他の人の経験をミックスさせて人物造形をしていった。

B: 第1作同様ドキュメンタリーでなくフィクションで撮りたかった。映画のなかの母親レジーナの性格は攻撃的だが、実際のレジーナは勝気な性格ではあるが別の人格です。

A: 勿論シナリオは存在したが出演者には台本を渡さず、その日の撮影に必要なシチュエーションだけ教えて撮っていった。これは2作に共通したことです。

B: 俳優にとっては先が見えないぶん厳しいですね。「レジーナからクレームがついたが、結果的には自然な演技が引き出せた」と監督。

A: 同じやり方をして撮った映画にパブロ・ララインの『ザ・クラブ』(チリ、2015)があります。こちらはアルフレッド・カストロを筆頭に演技派揃いでしたが、わざと誰も自分が演じる役柄の準備をできないようにして、緊張感を持続させて撮っていった。

(5年前より額が後退したぶん髭が長くなったメンデス・エスパルサ監督、Q&Aにて)

B: メンデス・エスパルサ監督も「知らないことが重要だった」と強調していた。息子アンドリューと母親の怒鳴り合うシーンも大部分アドリブ、二人が考えたセリフだったという。

A: ずっと堪えつづけてきた寡黙な少年の言い分に共感しました。出演者の信頼を得ることを心掛け、元の台本が変わってしまっても構わなかったとも。これはちょっと驚きでした。演じているうちにアマチュアもプロに成長するということ、もともと人間は演技する動物ですから。

リハーサルをせずに自然な流れで常に同じシーンを撮っていった

B: 冒頭に出てくる老人もアマ、さらに駐車場に現れた神父さんは台本になかった登場人物、折悪しく昼休み時間でスタッフが現場にいなかった。急いで呼び寄せてもう一度やり直してもらったが前のようにいかなかった(笑)。

A: 後にレジーナの愛人となるロバートがソフトな物言いで口説くシーン、レジーナが「男はこんなことしている女が好きなのよ」と、駐車場の柱につかまってポールダンスの真似をする。ここはレジーナのアドリブ、そのまま取り入れた。

B: もう一度演じてもらっても上手くいかなかったろうと。反対にラストに近いシーン、レジーナが仕事場で泣くシーンは27回やっても涙が出てこない。プッシュをあきらめてスタッフに引き揚げてもらったら、彼女が追いかけてきて「もう一度やりたい」、28回目でやっと涙が出た。

A: レジーナは、このシーンで泣く理由が理解できなかったのではないか。つまり泣いてる場合じゃないと考えたのではないか。一緒に来日していたら訊いてみたかった。駆け出しの子役だって指示されれば、ちゃんと泣けるからね。

B: 全員アマチュアだからカメラに慣れてもらうためもあって、「リハーサルをせずに自然な流れで常に同じシーンを撮っていた」のかもしれない。アメリカンフットボールのシーンなど余計な印象を受けたが、あれが日常なんだと思う。

A: あそこはドキュメンタリーのようでした。編集のサンティアゴ・オビエドは、さぞかし大変だったでしょうね。彼はキャスティングも担当しています。他にはエクアドルのセバスティアン・コルデロの “Pescador”(2011、「釣師」)の編集も手掛けています。

B: 『ヒア・アンド・ゼア』でコラボした撮影監督のバルブ・バラソユは、5年間の間にテクニカルな部分が進歩して、前回では不可能だったカメラワークが今度は可能になった。

A: 光の取り込み方が印象的でした。撮影現場が住んでいるところだったのもプラスになった。前回は主役ペドロの故郷、メキシコのゲレーロが舞台だったから互いに距離を感じて、エキストラ出演してくれたコミュニティの人々とも今回のようにスムーズにいかなかった、と当時を振り返っていた。

肯定にも否定にもとれる題名に込めた思い

B: 最初から決めていたタイトルだったようですね。早い段階から決めていたと。意味的には肯定とも否定とも解釈される題名です。

A: 映画祭タイトルはカタカナ起こしですが、過去にアッバス・キアロスタミの”Life and Nothing More”(1992、英題)というのがあり、邦題は『そして人生はつづく』でした。こちらもドキュメンタリーと現実をミックスした作り方、監督の出身国スペインのタイトルは、邦題と同じ “Y la vida continua” でした。監督が意識していたかどうかは分かりません。

B: イラン映画は肯定的でしたが、こちらは微妙、レジーナ親子に光は射すように見えますが、少なくともレジーナは、前途多難が予想される終わり方でした。

A: 西題は「人生とはこんなもの」くらいです。テーマの一つが父親不在ですが、まだ7年以上の刑期が残っている父親からの手紙を読むシーンで、ラストが予想できるような映画でした。予想通りになり、少なくともアンドリューは前に向かって歩き出したことが暗示されるから肯定かな。

B: 3人の子持ちになってしまったレジーナは微妙ですが、各自想像すればいいことです。「ザバッティーニのエッセイに『ドラマを追うのでなく、人生を追う映画でいい』とあり、それを実践した」と答えていましたからね。

A: チェザーレ・ザバッティーニ(1902~89)は脚本の神様みたいな人、デ・シーカの名作を多数手がけた映画史に残る脚本家でした。Q&Aで彼の名前が飛び出すなんて、これは想定外でした。

B: よく出る質問に主人公の <その後> がありますが、ドキュメンタリーではないのですから愚問かな。

A: 今回も訊かれた監督が想定外の質問に「1回勝って3回負けるのが人生、いいことばかりではない。辛い愛もあることを描きたい」と応じていた。

噛みあわないロバートとレジーナのダイヤローグ

B: プロットは取りたてて新鮮味がありません。「クソったれ」みたいな男の口説きにほだされ、結局女は一緒に住むことにする。女に保護観察中の年頃の息子がいれば男との軋轢が生まれるのは当然。アンドリューには居場所がない。

A: 息子は母親を愛しており母親も息子を愛しているのに上手くいかない。行き着く先は男の望まぬ女の妊娠、男は息子の反抗を理由に体よく逃げる。すごくありきたりのプロット。それでも何か光るものを感じるから不思議です。

(初対面のレジーナを言葉巧みに口説くロバート)

B: ロバートが口達者な嘘つきのダメ男と気づきながら受け入れてしまうレジーナ。彼女が直面している過酷さと孤独が際立ちますが、誰も孤独を責めることはできません。

A: 「男はこどもをつくるだけ、女は育てなければならない」と分かっているのに一縷の希望に縋りつく弱さが哀しい。「母は強し」より「女は弱し」が優先されてしまう。レジーナが最後に流す涙の意味は、観客に委ねられるが、自分の弱さ愚かさに対する悔し涙かもしれない。

(息子のアメリカンフットボールの試合を観戦する、幸せだった頃の家族)

B: もう一つのポイントが、ホワイト特権と組織全体が複雑に入り組んでおこなう人種差別。

A: 家族が住んでる近くに私有地公園があり、アンドリューのような黒人は中に入れない。丁寧だがねちねちと少年を追い詰めていく白人男性の陰険さ。いつどんなかたちで爆発するか緊張する。

B: 飛び出しナイフをいじっている伏線が敷かれてあり、ああ、このシーンのためだ、と思った観客もいたはずです。振り回しただけで大人の裁判に回されるんですかね。

A: アメリカの裁判制度は皆目分かりませんが、ハイスクールの生徒が保護観察中だったとはいえ大人扱いされるなんて。白人の子供だったらこうはならないのではありませんか。監督は入念な下調べをして臨んだと言ってましたから事例があるのでしょう。

B: 時代背景は2016年の大統領選挙戦中のフロリダ、「どっちが大統領になっても同じ」とレジーナに言わせていましたが、現実は大分違うのではないか。

A: ヒスパニックやアジア人を含めて、白人以外はどっちみち差別されるという意味でしょう。

B: エンド・クレジットのサンクス欄にアルモドバルの名前があったことで質問が出ました。

A: 資金調達の協力をお願いしたからで、彼の映画に影響されたわけではないということでした。アルモドバルはデビュー当時の苦労を忘れず、若い監督の後押しに熱心です。アレックス・デ・ラ・イグレシア、『人生スイッチ』のダミアン・ジフロン、『サマ』のルクレシア・マルテル、と枚挙に暇がありません。映画の好き嫌いは別にして、スペイン人で彼ほど映画向上に貢献している監督はいないのではありませんか。今ではデ・ラ・イグレシアは、より若い監督をプロデュースする立場です。

B: とにかくQ&Aで印象的だったのは、その誠実な人柄ですね。スペイン人には珍しいタイプの監督さんです。次回は5年もあけずにトーキョーに戻って来られたらと締めくくっていました。

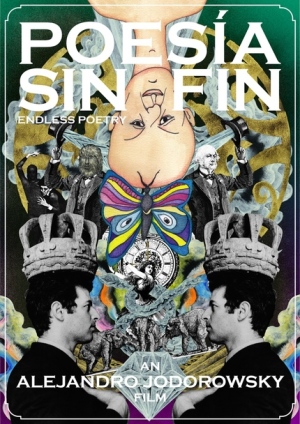

ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』*東京国際映画祭2017 ② ― 2017年10月31日 21:41

回想録『リアリティのダンス』の青春編、フランスに旅立つまで

★アレハンドロ・ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』は、公開が決定していたので躊躇していましたが、Q&Aに「アダン・ホドロフスキー来場」につられて観てきました。2016年のカンヌ映画祭併催の「監督週間」正式出品作品、既に作品のアウトラインを記事にしております。主要人物以外、キャストがはっきりしていなかった部分もあり、今回補足してアップしました。これから公開される作品ですが、回想録も翻訳され、ネタバレしたら面白くないという性質の映画ではありません。生れ故郷トコビージャを後にして首都サンチャゴに転居した1940年代後半から、父親の反対を押し切って言葉も分からないパリに出立する1953年までが描かれています。世界が第二次大戦で病みつかれていたのとは対照的に、チリのデカダンな様子に興味を覚えました。

*『エンドレス・ポエトリー』の作品紹介記事は、コチラ⇒2016年5月20日

(ユーモアたっぷりのアダン・ホドロフスキー、2017年10月26日、EXシアター六本木にて)

★ホドロフスキーは、『リアリティのダンス』を含めた5部作のオートフィクションを構想しているらしく、今作が第2部になる。次はパリ時代からメキシコに渡るまで(1953~60)を第3部として資金集めを開始しています。今作同様キックスターターなどのクラウドファンディングで製作資金を呼びかけが始まっています。「どなたか会場に億万長者はおりませんか」とアダンがQ&Aで呼びかけていた。以下は個人的な憶測にすぎませんが、『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』を撮ったメキシコ時代が第4部、再びパリに戻ったパリ第二期(1974~)を第5部として、挫折した『DUNE』などが語られるのではないでしょうか。

★ホドロフスキー監督の故国チリでは、Cineteca Nacional de Chile(チリの映画保存の国立研究機関)で上映されましたが今もって未公開です。前作の『リアリティのダンス』(14)も、トコピージャでの特別上映こそされましたが公開まで時間がかかりました。それも日本でいう映倫G18(18歳以下は保護者同伴)の制限付きだった。はたして第2部は公開されるでしょうか。

カリカチュアされた登場人物、どこからどこまでがフィクション?

A: だいたい回想録『リアリティのダンス』の取りとめないエピソードをなぞっていくかたちで進行しますが、どの登場人物も大袈裟にカリカチュアされています。初恋のステラ・ディアス・バリン、エンリケ・リン、ニカノール・パラなど著名な詩人が登場します。ホドロフスキー流のデフォルメが施されていますので、なまじ詩人たちの知識があると、128分という長さから少し疲れるかもしれません。

B: 前作第1部はファンタジックなフィクション性が明らかで、第2部のほうが時間を追って忠実に再現している印象。監督は第1部から両親が溺愛したという2歳年長の姉ラケル*を見事に消去してしまいましたが、この姉の存在を無視したところが微妙です。

A: 既に鬼籍入りしていますが、可愛いラケル、ラケリータと呼ばれた美人の姉に対するコンプレックスは相当なもので、彼の屈折した性格の一因にラケルに対する嫉妬心がありますね。祖父母の代にウクライナから移民してきた貧しいユダヤ系一族という出自だけではないでしょう。ペルーに移住して詩人として活躍、ペルー文化に寄与した女性。

B: ハイメはロシア人も嫌いだったが、それ以上に周りにユダヤ人と知られることを恐れていました。

A: チリ人の半分はドイツ贔屓の反ユダヤ主義者と決めつけていた。鉤鼻のせいで直ぐユダヤと分かる息子は、父親の憎しみの対象になった。しかし皮肉にも息子は父親を憎みつづけながら、その性格の一端を受け継いでいます。

ホドロフスキー家総出で映画をつくりました

B: 観客からホドロフスキー家に生まれた感想を訊かれて「まったく普通ではない家族です」とアダンが答えて会場を沸かせていましたが、訊くまでもない質問です。

A: 映画出演については「父親に監督されて父親に扮し、兄(ブロンティス)が祖父(ハイメ)を演じた。衣装デザインを担当したのが、父の奥さん(義母パスカル・モンタンドン=ホドロフスキー)とややこしかった」と笑わせていました。第2部でも監督自身が謎の人物として登場してくる。この人物は青年アレハンドロの内言ともとれるが、同名の父方の祖父アレハンドロとも解釈できる。彼は統合失調症で何度も異次元をさまよったあげく、最後は狂気に陥った人です。

B: 祖父アレハンドロを父親アレハンドロが演じ、アダン=アレハンドロに寄り添う構図ですか。アダン(1979)はホドロフスキーが50歳のとき生まれた末っ子で、父親のお気に入り、性格も才能もブロンティスより父親似です。

(青年アレハンドロ役のアダンに寄り添う老アレハンドロ役の監督)

A: ブロンティスは長いあいだ父とは上手くいっていなかった。義母パスカル(1972)はブロンティスより10歳若い。二人の母親はそれぞれ別の人で、ホドロフスキーが何婚したかはパートナーを含むかどうかで異なり、父親が鬼才だと子供も苦労します。

B: 「フツウの生活がしたい」と父親と縁を切った娘さんもおりますね。

*ホドロフスキー家の家族紹介記事は、コチラ⇒2014年7月19日

A: アダンは第1部と同じく音楽も担当している。「ミシェル・ルグランの使用していたピアノで作曲した。父の好みが分かっていたので、バイオリン、ピアノ、フルート、オーボエをメインにして、『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』を参考にした」と語っていた。2017年はルグラン生誕85周年、音楽を担当したジャック・ドゥミの『ロシュフォールの恋人たち』公開50周年ということで盛り上がっています。

B: さらに監督の好きな作曲家として、エリック・サティ、ベートーヴェン、特にストラヴィンスキーを強調していました。アダンは音楽だけでなくダンスやマイムを勉強していて、それを取り入れたかったので提案した。父は人の意見はきかない人ですとも語っていた。

A: 後半のサーカスのピエロを演じた大掛りなシーンがそれですね。父親ハイメは若いころ一時期サーカスの空中ブランコ乗りの芸人だった。子供のころに会っていた、同じサーカスで道化師をしていたクラウン・キャロットと偶然出会い、彼の勧めで道化師になろうとする。結局ピエロにはならなかったが、ここでの体験は彼の人格形成に重要な役割を果たしている。

空手チョップの達人、詩人ステラ・ディアス・バリンに一目惚れ

B: 母親サラと初恋の詩人ステラ・ディアス・バリンをパメラ・フローレスが演じた。実際のステラはあれほど豊満ではなかったようですが。母親と恋人を同じ俳優に演じさせた。ここら辺に自分を無視しつづけた両親への監督の怨念のようなものを感じた。

A: ギリシャ悲劇のオイディプス王との繋がりですね。回想録では「ステジャ」ですが、YouTubeや字幕によってステラとしました。ニカノール・パラの詩「ラ・ビボラ<蛇女>」にインスピレーションをあたえた女性、チリ「最初のパンク詩人」と言われている。以前秘密警察の一員だったときにカラテを習っていた。当時は映画のように真っ赤に髪を染め、顔を化粧する代わりに絵の具を塗っていた。ドクロの刺青も本当で、1リットル・ジョッキでビールをお替りするのも事実、美しい野獣のような女性だったと。

B: 空手チョップは本当なんですね。ステラは特別でしょうが、1949年のサンティアゴは、誇張でなくボヘミアン・アーティストたちはトンでいた。戦争に参加しなかったチリは、長い海岸線が太平洋に面していて、海の幸が豊かだったらしい。フェデリコ・フェリーニの娼婦サラギーナを重ねてしまいました。

(ステラ・ディアス・バリンに度肝をぬくアレハンドロ、カフェ・イリスのシーン)

(実際のステラ・ディアス・バリン)

A: フェリペ・リオスが演じたニカノール・パラは、実際はもっといかついボクサーのような顔、体形もがっしりしていた。当時の若者はパブロ・ネルーダではなくパラの詩を読んでいたという。ホドロフスキーはパラが技術学校で数学教師をしていたときの再会シーンを入れている。現在103歳、100歳の誕生日には、バチェレ大統領がお祝いに出向いている。

B: 本作ではネルーダはクソミソですが、ノーベル賞を受賞しました(笑)。似ていなくてもいいんですが、華奢なエンリケ・リンを演じたレアンドロ・ターブは似ていました。彼は映画では詩人ですが、後には戯曲、エッセイ、小説、物語なども書きました。

A: 多才な人で、ピノチェトの時代末期の1988年、58歳という若さで惜しくも癌に倒れました。ピノチェト時代にも作品を発表し続けましたが、危険人物とは見なされなかったようです。多分、第3部以降は出てこないかもしれない。レアンドロ・ターブはアルゼンチンの俳優(ポーランド系ユダヤ)で脚本家、TVホストと活躍、本作で映画デビューを果たした。

(エンリケ・リンを演じたレアンドロ・ターブ)

B: 最後のほう、アレハンドロがパリに出発する前に、第1部で出てきたカルロス・イバニェス・デル・カンポ将軍が亡命先の米国から帰国します。

A: 同じバスティアン・ボーデンホーファーが演じた。1952年第2次イバニェス政権が成立する。

(カルロス・イバニェス将軍のチリ帰還のシーン)

B: ホドロフスキーがチリを後にするのは、翌年の1953年3月3日、24歳のときで、これが最後の別れになった。

A: 再び親子が会うことはなかった。このモンスター的父親、それを許した母親、美しい姉を溺愛し、息子を幽霊扱いした父親を監督は許せなかったが、似たもの父子です。

(父ハイメの諫めを振り切ってチリを後にするアレハンドロ)

B: 内容紹介をした時点では、キャロリン・カールソンがどんな役をするのか分かりませんでしたが、タロット占い師役でした。

A: ホドロフスキーは、神秘的テーマへの関心が以前からあり、第3部となるだろうメキシコ時代にサイコテラピーとシャーマニズムを合わせた独自の心理療法を編み出して実践している。

B: Q&Aでも「アジアに特に関心があり、禅とかニンジャにも興味を示している」とアダンが話していたgが、クロサワの影響があるようです。。

A: メキシコ時代には日本人の高田慧穣と親交を結んでいます。『リアリティのダンス』のプロモーションで来日した折りにも座禅をしています。

B: 映画でも黒子のニンジャを登場させていた。

A: 個人的印象を言えば、前作のほうが面白かった。好みは十人十色、先ずは映画館に足を運んでスクリーンで見てください。DVDでは面白さが半減する映画です。

◎主なキャスト

ブロンティス・ホドロフスキー(父親ハイメ役、ホドロフスキーの長男)、

パメラ・フローレス(母親サラ&詩人ステラ・ディアス・バリンの2役)

イェレミアス・ハースコヴィッツ(10代後半アレハンドロ)、

アダン・ホドロフスキー(青年アレハンドロ、ホドロフスキーの四男)

アレハンドロ・ホドロフスキー(老アレハンドロ、祖父アレハンドロ?)

レアンドロ・ターブ(詩人エンリケ・リン)、

フェリペ・リオス(詩人ニカノール・パラ)

フリア・アバンダーニョ(エンリケ・リンのガールフレンド、ペケニータ)

カオリ・イトウ・伊藤郁女(操り人形劇団の仲間)

キャロリン・カールソン(タロット占い師マリア・レフェブレ)

ウーゴ・マリン(彫刻家・画家ウーゴ・マリン)

フェリペ・ピサロ・サエンス・デ・ウルトゥリー(青年ウーゴ・マリン)

バスティアン・ボーデンホーファー(カルロス・イバニェス・デル・カンポ将軍)

カルロス・Leay(死の天使)

アリ・アフマド・サイード・エスベル、筆名アドニス(画家アンドレ・ラクス)

*ラケル・レア・ホドロフスキー(1927~2011)詩人、1927年トコピージャ生れ。15歳のときユダヤ系移民の数学教師サウル・グロスと結婚するも間もなく破綻。1950年代にペルーの国立サン・マルコス大学の奨学金を得て移住、小説家、文化人類学者のホセ・マリア・アルゲダスと知り合い、ペルー文化に寄与。ユダヤ系アメリカ人、ビート文学の代表者、詩人アレン・ギンズバーグ(1926~97)とは互いに連絡を取り合っていた。両親が同じ船で米国に到着した間柄だった。2011年10月27日、首都リマで死去。処女詩集“La Dimensión de los Días”、他に“Poemas Escogidos”、“Caramelo de Sal”など。

今年も寂しいスペイン語映画*東京国際映画祭2017 ① ― 2017年10月27日 16:05

特別招待作品、ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』

★スペイン語はマイナー言語だから、上映作品が少ないのも仕方がないのかもしれないが、ラテンアメリカ諸国を含めると20ヵ国を超える。今年はコンペティション部門は残念ながらゼロでした。特別招待作品として、アレハンドロ・ホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』(仏・チリ・日、16)、「ワールド・フォーカス」部門に英語映画だがスペインの監督アントニオ・メンデス・エスパルサの『ライフ・アンド・ナッシング・モア』(西・米、17)、ラテンビート共催上映のギジェルモ・デ・オリベイラのドキュメンタリー『サッドヒルを掘り返せ』(スペイン、西語・英語・伊語・仏語、17)の3本上映です。

★『エンドレス・ポエトリー』は、2016年カンヌ映画祭併催「監督週間」の正式出品作品、『ライフ・アンド・ナッシング』は、今年のサンセバスチャン映画祭コンペティション部門正式出品作品で、2作とも各映画祭で上映されたとき紹介記事をアップしております。ホドロフスキー作品は26日に鑑賞済み、『ライフ・アンド・ナッシング』はこれからを予定しています。

『エンドレス・ポエトリー』(Poesia sin fin)アレハンドロ・ホドロフスキー

*紹介記事は、コチラ⇒2016年5月20日

『ライフ・アンド・ナッシング』(Life and Nothing More)アントニオ・メンデス・エスパルサ

サンセバスチャン映画祭2017「国際批評家連盟賞FIPRESCI」受賞

(セルヒオ・ガルシア・エルナンデス)

『ヒア・アンド・ゼア』の監督作品*サンセバスチャン映画祭2017 ⑦ ― 2017年09月10日 17:07

オフィシャル・セレクション第4弾、5年ぶりメンデス・エスパルサの新作

★アントニオ・メンデス・エスパルサが、新作 “Life And Nothing More” で5年ぶりにサンセバスチャンにやってきます。彼のデビュー作 “Aquí y allá” は『ヒア・アンド・ゼア』の邦題で、東京国際映画祭TIFF2012「ワールド・シネマ」で上映されました。スペインの若手監督ですが、もっぱら米国、メキシコで仕事をしています。前作はアマチュアを起用してフィクションともドキュメンタリーとも、両方をミックスさせたような作品でした。あるメキシコ移民がアメリカから故郷に戻ってくる。家族と再会した幸福感や安堵感が、時間がゆったり流れるなかで、やがて喪失感に変化していくさまをスペイン語とナワトル語で描いた。今回はフロリダを舞台にしての英語映画ですがマドリード生れの将来有望な若手ということでご紹介いたします。『ヒア・アンド・ゼア』がTIFFで上映されたときには、当ブログは存在していなかったので初登場です。

(英題ポスター、左から、ロバート、リィネシア、レジーナ)

“Life And Nothing More” (“La vida y nada más”)2017

製作:Aqui y alli Films

監督・脚本:アントニオ・メンデス・エスパルサ

撮影:バルブ・バラショユ(『ヒア・アンド・ゼア』)

編集:サンティアゴ・オビエド

美術・プロダクション・デザイナー:クラウディア・ゴンサレス

録音:ルイス・アルグエジェス

プロダクション・ディレクター:ララ・テヘラ

キャスティング:Ivo Huahua、サンティアゴ・オビエド

プロデューサー:ペドロ・エルナンデス・サントス(『ヒア・アンド・ゼア』『マジカル・ガール』)、アルバロ・ポルタネット・エルナンデス、アマデオ・エルナンデス・ブエノ

(エグゼクティブ)ポール・E・コーエン、ビクトル・ヌネス

データ:製作国スペイン=米国、英語、ドクフィクション、113分、撮影地フロリダ、2016年10月31日クランクイン、約6週間。製作資金50万ユーロ。トロント映画祭2017「コンテンポラリー・ワールド・シネマ」正式出品(9月8日ワールドプレミア)、サンセバスチャン映画祭セクション・オフィシアル部門出品。

キャスト:レジーナ・ウィリアムズ(母親)、アンドリュー・ブリーチングトン(長男14歳)、リィネシア・チェンバース(長女3歳)、ロバート・ウィリアムズ(ロバート)

プロット:シングルマザーのレジーナはフロリダ北部の町でウエイトレスをして2人の子供を育てている。町では日常的にいざこざが起きている。思春期を迎えたアンドリューは、現在のアメリカでアフリカ系アメリカ人としてのより良い生き方を模索している。レジーナは絶え間ない闘いを余儀なくされ、さらに息子の問題行動と周囲に溶け込む余裕のないことで社会との軋轢を深めていく。不在の父に会いたいというアンドリューの思いが、彼を危険な十字路に立たせることになる。

(スペイン語題ポスター)

多角的な視点で描いた長編デビュー作 “Aquí y allá”

★アントニオ・メンデス・エスパルサは、1976年マドリード生れ、監督、脚本、製作。マドリードのコンプルテンセ大学法学部卒、その後ロスアンゼルスに渡りUCLAで映画を学んだ後、さらにニューヨークのコロンビア大学映画制作マスターコースを終了。ここでメキシコ移民のペドロ・デ・ロス・サントスと知り合い、2009年、彼を主役にした短編 “Una y otra vez” を撮る。TVE短編コンクール賞、ロスアンゼルス映画祭短編作品賞、オスカー賞プレセレクションに選ばれるなど、受賞歴多数。現在はアメリカに仕事の本拠地をおいている。

(新作 “La vida y nada más” 撮影中のメンデス・エスパルサ監督)

★カンヌ映画祭2012「批評家週間」で長編デビュー作 “Aquí y allá”(スペイン=米国=メキシコ)がグランプリを受賞したときは36歳、資金不足から監督、脚本、製作と何でもこなした。本作の主人公にも “Una y otra vez” のペドロ・デ・ロス・サントスを起用、ペドロの妻テレサも実際の奥さん、ただし2人の娘さんは別人です。当時「彼や彼の家族、友人、隣人との出会いと応援がなかったらこの映画は生まれなかった」と監督は語っている。彼自身は舞台となるメキシコに住んだことはなく、キャスティングはペドロを通じて知り合った移民たち、聞き書き、ドキュメンタリーの手法を採用したが、あくまでもフィクションである。上記したように故郷のゲレーロの山村に戻った当座は、妻も依然と変わりなく温かく迎えてくれ、幸福感と安堵感に満たされるが、あまりの静寂さにやがて喪失感に襲われるようになる推移がゆったりと描かれていた。バルブ・バラショユ撮影監督の映像美、アメリカから見たメキシコ、メキシコから見たアメリカ、という二つの視点が光った作品。

(デビュー作『ヒア・アンド・ゼア』のポスター)

(緑に囲まれた山間を親子4人で散策、映像が素晴らしかった)

アフリカ系アメリカ人に対する社会的不公正と人種差別、父親の不在

★第89回アカデミー賞作品賞受賞の『ムーンライト』を例に持ち出すまでもなく、アフリカ系アメリカ人の差別をテーにした映画は枚挙に暇がありません。勿論、メインテーマはそれぞれ違いますが、どうしてもステレオタイプ的な描かれ方になりがちです。それを避けるには『ラビング 愛という名前のふたり』のように実話をベースにすることが多い。5年ぶりとなる長編2作目 “Life And Nothing More” は、大きく括ると、いわゆるドクフィクションdocuficciónというジャンルに属している。ドキュメンタリーの父と言われるロバート・フラハティの『モアナ』に始まり、他作品では、ルキノ・ヴィスコンティの『揺れる大地』、ポルトガルのペドロ・コスタの『ヴァンダの部屋』、同名小説がベースになっていますが、フェルナンド・メイレレスの『シティ・オブ・ゴッド』などを挙げることができます。

★前作『ヒア・アンド・ゼア』同様ノンプロの俳優を起用、撮影はアメリカ大統領選挙中の熱気に包まれたフロリダで、10月31日にクランクインした。製作者のペドロ・エルナンデス・サントスは、「不確実な空気を取り込むには、これ以上の好機はないからだ」と語っている。掛け持ちで仕事に追われて不安定な母親レジーナと口達者なロバートとの会話も自然なアドリブの部分があり、それが非常にエモーショナルなものを呼び起こしたと監督。子供たちの父親は刑務所に収監中だが、14歳になるアンドリューは会いたいと思っている。しかしそれは母親から禁じられており、本作でも父親の不在がキイポイントの一つになっているようだ。特権と組織全体的な人種差別が複雑に入り組んでいるアメリカ社会の今が語られる。

(レジーナ・ウィリアムズ)

(レジーナ・ウィリアムズ)

*追記:東京国際映画祭2017「ワールド・フォーカス」部門に『ライフ・アンド・ナッシング・モア』の邦題で上映されます。

「監督週間」にホドロフスキーの『エンドレス・ポエトリー』*カンヌ映画祭2016 ⑥ ― 2016年05月20日 15:06

『リアリティのダンス』の続編、『エンドレス・ポエトリー』

★前作『リアリティのダンス』の配給元アップリンクの代表者浅井隆がエグゼクティブ・プロデューサーの一人ということで、2017年春公開がアナウンスされています。いずれうんざりするほど記事が溢れてくると思いますが、一応アウトラインをご紹介。カンヌでは「長~い」オベーションに、ホドロフスキー父子3人、チリからカンヌ入りしたパメラ・フローレス、前作より大分背の伸びたイェレミアス・ハースコヴィッツも登壇して感激の面持ちだったとか。

★アレハンドロ・ホドロフスキーの『リアリティのダンス』紹介記事のなかで、次回作は「ブロンティス主演で『フアン・ソロ』(“Juan Solo”)と決定しているようです」と書いたのですが、気が変わったのか蓋を開けたら前作の続きの“Poesía sin fin”でした。生まれ故郷トコビージャを出て首都サンチャゴに転居したところから始まります。アレハンドロの青春時代、1940年代後半が語られる。父親ハイメには前作同様長男ブロンティス・ホドロフスキー、母親サラも同じくパメラ・フローレス、10代後半までのアレハンドロにイェレミアス・ハースコヴィッツ、そして青年アレハンドロに四男アダン・ホドロフスキー、彼は前作ではイバニェス大統領暗殺に失敗して自殺するアナーキスト役を演じました。今回は主役になるわけで、50歳のとき生まれた末っ子ということもあって可愛がっている。アダンは音楽も担当する。

(人形を操るエンリケ・リンとホドロフスキー、1949年)

★どうやらホドロフスキーは5部作のオートフィクションを構想しているらしく、本作はその第2部になるようです。それなら急がねばなりません、何しろ87歳ですから(1929年2月17日生れ)。それで資金も充分でないのに見切り発車、昨年、YouTubeを通じてキックスターターなどのクラウドファンディング・サイトで製作資金を募り、世界中から1万人に及ぶ人々の出資で完成した。これは寄付金と同じで出資者に返済する義務はない。この呼びかけの談話では、人間86歳にもなれば毎朝目が覚めると、「まだ生きている」と生きていることの幸せを噛みしめるが、今日が最後の日になるかもしれないとも考えるものだ、と語っていた。老いるということは時間との駆けっこです。長く生きることではなく、よく生きること、これが映画を作り続ける理由でしょう。

*『リアリティのダンス』紹介記事は、コチラ⇒2014年7月14日、7月19日、8月6日

3回に分けて家族歴・キャリア・映画データ・プロットなどアップしております。

“Poesía sin fin”(“Endless Poetry”)2016

製作: Le Soleil Films(チリ) / Openvizor / Satori Films(仏) 他

監督・脚本・製作者:アレハンドロ・ホドロフスキー

撮影:クリストファー・ドイル

音楽:アダン・ホドロフスキー

編集:マリリーヌ・モンティウ Maryline Monthieux

衣装デザイン:パスカル・モンタンドン≂ホドロフスキー

製作者:モイゼス・コシオ(メキシコ)、ハビエル・ゲレーロ・ヤマモト(チリ)、タカシ・アサイ浅井隆(日本)、Abbas Nokhas、以上エグゼクティブ・プロデューサー

データ 製作国:フランス、チリ、日本合作 スペイン語、2016年、128分、伝記 撮影地:チリの首都サンティアゴ、2015年7月~8月の8週間。カンヌ映画祭2016「監督週間」正式出品、映画祭上映5月14日、日本公開2017年春予定、多分邦題は『エンドレス・ポエトリー』か。

キャスト:ブロンティス・ホドロフスキー(父親ハイメ)、パメラ・フローレス(母親サラ)、イェレミアス・ハースコヴィッツ(10代後半アレハンドロ)、アダン・ホドロフスキー(青年アレハンドロ)、レアンドロ・ターブ(詩人エンリケ・リン)、フェリペ・リオス(ニカノール・パラ)、カオリ・イトウ、キャロリン・カールソン、ウーゴ・マリン、アリ・アフマド・サイード・エスベル、他

解説:ホドロフスキー一家は生れ故郷トコビージャを後にしてサンチャゴに移転、アレハンドロも新しい一歩を踏み出していく。しかし割礼を受けた鉤鼻の青年は、まさにコンプレックスのかたまりであった。抑圧的な父ハイメの希望は息子が医者か弁護士か、あるいは建築家になることだった。詩人なんてあまりにバカげている。「クソ家族」と喚きながら庭の菩提樹を斧で伐り倒そうとするアレハンドロ、そんなアレハンドロにも転機が訪れる。ある日のこと、従兄がセレセダ姉妹の家に連れて行ってくれた。一人は画家、もう一人は詩人だった。姉妹の家でマリオネットに魅せられ、やがて檻に鍵を掛けていたのが自分自身であったことに気づく。檻から自らを解き放ち、エンリケ・リン、ニカノール・パラ、初恋の人ステラ・ディアス・バリン、後にチリを代表する詩人、アーティストたちとも出会うことになるだろう。

(「詩人になりたい」という息子の願いを無視する父ハイメ)

★実際のホドロフスキー一家は1939年にサンチャゴに転居している。映画は1940年代後半、アレハンドロの青春時代を中心に語られるようです。同時代の詩人エンリケ・リン、アンチ・ポエマスを標榜したニカノール・パラ、初恋の人ステラ・ディアス・バリンなど実在の詩人、アーティストが登場する。IMDbではまだ詳細が分からず、ステラを誰が演じるのか楽しみです。彼女はニカノール・パラの“La víbora”(「蛇女」)にインスピレーションを与えた詩人、ホドロフスキーは1949年に町の中心にあった夜行性の人間たちの溜まり場「カフェ・イリス」で出逢っている。異様なオーラを放つステラにひと目でノックアウトされた。

(「クソ家族」と喚きながら庭をぐるぐる駆けまわるアレハンドロ、奥に母サラの姿)

★本作の主人公青年アレハンドロを演じるのは監督の四男アダン・ホドロフスキー、前作同様音楽も担当する。1979年パリ生れ、俳優、監督、ミュージシャン(ベースギター奏者、ピアノ、作曲)と多才。前作ではイバニェス大統領暗殺に失敗して自殺するアナーキスト役を演じた。ホドロフスキーの『サンタ・サングレ』(89)、ジュリー・デルピーの『パリ、恋人たちの2日間』(07)などに出演。短編“The Voice Thief”(13、米・仏・チリ)がフランスの「ジェラールメ映画祭2014」で短編賞を受賞した。父親アレハンドロも出演、脚本も共同執筆して応援、目下お気に入りの息子。

(監督と四男アダノフスキー)

(監督と四男アダノフスキー)

★父親ハイメ役は監督長男ブロンティス・ホドロフスキー、彼の怪演は前作に引き続き健在、虚栄心と憎しみをエネルギーにした矛盾だらけの人格、苦労と怒りで心の発達が子供で止まってしまった人間、若い頃は許せなかったという監督も今は父親の体だけ逞しくなった人間の悲しみ、粗野と純粋が複雑に絡み合ったハイメを理解できるという。

★衣装デザインを担当するパスカル・モンタンドン≂ホドロフスキーは監督夫人、ヴェトナム系フランス人の画家、デザイナー。彼女の一目惚れで結婚した。『リアリティのダンス』プロモーションに監督と一緒に来日している。撮影監督クリストファー・ドイルは、ウォン・カーウァイ『恋する惑星』や『花様年華』、チャン・イーモウ『HERO』、ガス・ヴァン・サント『パラノイドパーク』など、最近は日本映画も撮っている。ホドロフスキーとのタッグは初めて。他に舞踊家のキャロリン・カールソンの名前がクレジットされていますが、誰を演じるのか目下のところ不明です。他にもクレジットされているアリ・アフマド・サイード・エスベルは、シリア出身の詩人でエッセイストのペンネームAdonisアドニスでしょうか、そのうち分かりますね。

(いかさまカードで親戚から毟られるハイメ、左が祖母ハシェ、右は叔父イシドロ)

(本作撮影中のクリストファー・ドイル奥)

*追加情報:東京国際映画祭2017「特別招待作品」として上映決定

最近のコメント