「ある視点」にロドリゴ・モレノの犯罪コメディ*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月11日 15:09

アルゼンチンから自由と冒険を求める犯罪コメディ「Los delincuentes」

★「ある視点」部門にはスペインはノミネートなし、アルゼンチン、チリなどラテンアメリカ諸国が気を吐いている。アルゼンチンのニューシネマの一人ロドリゴ・モレノの長編4作目「Los delincuentes」(アルゼンチン、ブラジル、ルクセンブルク、チリ)は、ブエノスアイレスに支店をおく銀行の従業員2人が勤務先で強盗を計画するというコメディ仕立ての犯罪もの、彼らの運命は如何に。モレノ監督はドキュメンタリーや共同監督作品を含めると10作近くなる。なかで単独監督デビュー作の「El custodio」は、ベルリン映画祭2006でアルフレッド・バウアー賞を受賞、サンセバスチャン映画祭、マイアミ、グアダラハラ、ハバナなど国際映画祭の受賞歴は30以上に上りました。フィルモグラフィー紹介は後述するとして、新作のデータ紹介から始めます。

「Los delincuentes」(英題「The Delinquents」)

製作:(アルゼンチン)Wanka Cine / Rizona Films / Jaque Producciones / Compañia Amateur /(ブラジル)Sancho &Punta /(ルクセンブルク)Les Films Fauves /(チリ)Jirafa films 協賛INCAA

監督・脚本:ロドリゴ・モレノ

撮影:イネス・ドゥアカステージャ、アレホ・マグリオ

編集:カレン・アケルマン、ニコラス・ゴールドバート、ロドリゴ・モレノ

プロダクション・デザイン・美術:ゴンサロ・デルガド、ラウラ・カリギウリCaligiuri

衣装デザイン:フローラ・カリギウリ

音響:ロベルト・エスピノサ

製作者:エセキエル・ボロヴィンスキー(エグゼクティブ)、エセキエル・カパルド(プロダクション・マネジャー)、レナタ・ファルチェト(ヘッド)、フロレンシア・ゴルバクスGorbacz、Eugenia Molina、マティアス・リベラ・バシレ(アシスタント)、(以下ルクセンブルク)Jean-Michel Huet、Yahia Sekkil、Manon Santarelli、Alexis Schmitz

データ:製作国アルゼンチン、ブラジル、ルクセンブルク、チリ、2023年、スペイン語、コメディ、90分、撮影地ブエノスアイレス、コルドバの山地、期間2022年3月末~6月、配給マグノリア・ピクチャーズ・インターナショナル

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2023「ある視点」正式出品、シドニー映画祭(6月)

キャスト:エステバン・ビリャルディ(ロマン)、ハビエル・ソロ(モラン)、マルガリータ・モルフィノ(モランの恋人ノルマ)、ダニエル・エリアス、セシリア・ライネロ(モルナ)、ヘルマン・デ・シルバ、ラウラ・パレデス、ガブリエラ・サイドン(ロマンの妻フロール)、セルヒオ・エルナンデス、他

ストーリー:ロマンとモランは、ブエノスアイレスに小規模な支店をおく銀行の従業員です。二人は自由と冒険を探しています。モランは日ごとに彼らを灰色の人生に陥れるルーチンを振りはらうというそれだけの意図で、同僚と共謀して大胆な計画を実行することにします。彼らが定年まで稼ぐ給料に相当する金額を銀行から前もって頂くことにしました。どういうわけか彼の強盗計画は成功し、自分の運命を同僚ロマンの運命に委ねます。まず全額を彼に預け、その後土地を探すつもりでコルドバに逃れます。旅先で出会った女性ノルマに無分別にも夢中になります。彼女は姉と山地の分譲地販売をしている彼氏と同居している。数日間一緒に過ごし、必ず戻ってくるが、3年間待ってくれと頼みこむ。ノルマにはすべてが馬鹿げているとしか思えない。一方ロマンは銀行で働きつづけていますが、折悪しくお金の不足についての内部調査が始まりました。非常に多額のお金を隠しているロマンは恐怖に襲われます。同僚たちだけでなく妻フローラにも隠さねばなりません。計画を変更したらいいのでしょうか・・・

(混乱する銀行支店、左から3人目ヘルマン・デ・シルバ)

★モレノ監督によると「モランは犯罪を犯して代価を支払うとしても、解放感を得るために危険な計画を考案する。共犯者のロマンも働かずに義務から解放され自由のなかでより良い生活、つまり都会、仕事、家族から離れ、海とか山とかレジャーが楽しめる田舎暮らしを誰にも依存せずに送りたい。しかし夢を達成するには、どうやって生計を立てるかという実存的な障害が立ちはだかる」。じゃあ目標を追求するにはどうしますか、というお話です。モランの計画は刑務所暮らしも想定内なのです。

★監督紹介:ロドリゴ・モレノ、1972年ブエノスアイレス生れ、監督、脚本家、製作者、ブエノスアイレスのシネ大学の監督プログラムを卒業、独創的なストーリーテリングを目指すアルゼンチンの若い世代のグループの一人です。1993年短編「Nosotros」(8分)で監督デビュー、ビルバオ・ドキュメンタリー短編映画祭で作品賞を受賞する。2012年制作会社「Compañia Amateur」を設立し、「Reimon」以降を製作している。脚本を執筆したルシア・メンドサの「Diarios de Mendoza」、コロンビアのフアン・セバスティアン・ケブラダの「Días extraños」を製作している。フアン・ビジェガスとMoVi cineを共有している。主なフィルモグラフィーは以下の通り:

1993年「Nosotros」短編(8分)、監督、脚本

1998年「Mala época」監督、脚本、マリアノ・デ・ロサ、ほか4名の共同作品

(マル・デル・プラタ、トリノ、シカゴ、サンセバスチャン、他)

2002年「El descanso」監督、脚本、ウリセス・ロセル、アンドレス・タンボルニーノ、

3名の共同作品(Bafici*、ロンドン、ベネチア、トゥールーズ)

2006年「El custodio」単独長編デビュー作、監督、脚本

(ベルリン、サンセバスチャン、マイアミ、ニューヨーク、グアダラハラ、ハバナ)

2007年「La señal」TV Movie、監督、脚本

2011年「Un mundo misterioso」第2作、監督、脚本

(ベルリン、トロント、サンパウロ、Bafici)

2014年「Reimon」第3作、監督、脚本、製作、72分

(ロッテルダム、ハンブルク、Bafici、サンパウロ、バルでビア)

2017年「Una ciudad de provincia」ドキュメンタリー、監督、脚本、製作、88分、IBAFF

(ロッテルダム、ビエンナーレ、Bafici)

2018年「Our Nighttime Story」ドキュメンタリー、監督、フアン・ビジェガス、

ほか3名の共同作品

2023年「Los delincuentes」第4作、監督、脚本

2014年、ルシア・メンドサの「Diarios de Mendoza」(55分)脚本、製作

2015年、フアン・セバスティアン・ケブラダの「Días extraños」(70分)脚本、製作

*Baficiは、1999年設立されたブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭

(ロドリゴ・モレノ)

★上述したように1993年に短編「Nosotros」でスタートした。オムニバス長編「Mala época」は、4名の共同作品ですが、マル・デル・プラタ映画祭1998で、若い映画製作者の視点で現代を切り取ったことが評価されてFIPRESCI賞とスペシャルメンションを受賞、その他トゥールーズ・ラテンアメリカ映画祭1999で観客賞を受賞、ノミネート多数。共同監督作品「El descanso」は、リェイダ・ラテンアメリカFFでICCI脚本賞を受賞した。

★ベルリン映画祭でアルフレッド・バウアー賞を受賞して国際的な評価を受けたのは、単独で監督したデビュー作「El custodio」だが、本作は前年のサンダンスFFに出品されラテンアメリカ部門のNHK賞を受賞している。その他ボゴタFFで作品賞、監督賞、サンセバスチャンFFホライズンズ・ラティノ部門でスペシャルメンションを受賞している。

(アルフレッド・バウアー賞のトロフィーを披露する監督)

★5月10日「ある視点」の審査団が発表になりました。審査委員長は俳優、コメディアンのジョン・C・ライリー、ほか俳優パウラ・ベーア、俳優エミリー・ドゥケンヌ、監督デイヴィー・チョウ、監督アリス・ウィノクールの5名です。

追加情報:邦題『ロス・デリンクエンテス』で2024年3月公開されました。

アルモドバルの英語映画第2弾「Strange Way of Life」*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月04日 15:53

ルシア・ベルリンの短編『掃除婦のための手引き書』の映画化を断念

(ペドロ・パスカルとイーサン・ホーク主演「Strange Way of Life」ポスター)

★ペドロ・アルモドバル英語映画2作目となる「Strange Way of Life」は、ネオウエスタン、ファッションブランドのサンローランが製作に参加するなど話題に事欠かない。長編新作はケイト・ブランシェット主演が予定されていたルシア・ベルリンの短編『掃除婦のための手引き書』の映画化のはずでしたが、どうやら本作を断念したようです。2022年に新設されたゴヤ賞国際ゴヤの第1回受賞者に選ばれたブランシェットのプレゼンターはアルモドバルでしたから、当時は少なくともまだ良好な関係だったのでしょうか。死後十年を経て「再発見」された作家の小説の映画化が立ち消えになったのは、個人的には非常に残念です。さて本題の「Strange Way of Life」は、主役二人を除いてスペインの若いガラン俳優たち、製作も『ペイン・アンド・グローリー』や『パラレル・マザーズ』の常連が手掛けており、どんなウエスタンに仕上がっているのでしょうか。

「Strange Way of Life / Extraña forma de vida」2023

製作:El Deseo / Saint Laurent /

監督・脚本:ペドロ・アルモドバル

撮影:ホセ・ルイス・アルカイネ

音楽:アルベルト・イグレシアス

編集:テレサ・フォント

プロダクション・デザイン:アンチョン・ゴメス

美術:マリア・クララ・ノタリ

セット・デコレーション:ビセンテ・ディアス

衣装デザイン:アンソニー・ヴァカレロ

メイクアップ&ヘアー:アナ・ロサノ(メイク)、ノエ・モンテス(ヘアー)

製作者:アグスティン・アルモドバル、エステル・ガルシア、アンソニー・ヴァカレロ

データ:製作国スペイン、2023年、英語、短編30分、ウエスタン、撮影:アルメリア県タベルナス、配給ソニーピクチャーズ・クラシックス、公開スペイン5月26日

映画祭・受賞歴:第76回カンヌ映画祭コンペティション外(特別上映)正式出品。

キャスト:ペドロ・パスカル(シルバ)、イーサン・ホーク(ジェイク保安官)、マヌ・リオス、ジェイソン・フェルナンデス(青年ジェイク)、ジョゼ・コンデッサ(青年シルバ)、ペドロ・カサブランク、ダニエル・リベド(保安官代理)、サラ・サラモ、エレニス・ローハン(クララ)、ジョージ・ステイン、ヴァシレイオス・パパテオカリス、他

ストーリー:ビタークリークから彼を遠ざける砂漠を馬に乗って横断する男シルバの物語、彼はジェイク保安官を訪ねてやって来た。25年前、保安官と牧場労働者のシルバの二人は、金で雇われたガンマンとして一緒に働いていた。シルバは青年時代の友との再会を口実にやってきた。実際、彼らは再会を喜びあうのだが、翌朝、ジェイク保安官は彼の旅の動機が昔の友情の思い出ではないとシルバに告げる。男性二人のラブストーリー。

(シルバとジェイク保安官)

アマリア・ロドリゲスの有名なファドが暗示するもの

★かつてセルジオ・レオーネがクリント・イーストウッドとタッグを組んだマカロニ・ウエスタン「ドル箱三部作」(『荒野の用心棒』64、『夕陽のガンマン』65、『続・夕陽のガンマン』66)の撮影用に建てられた町でクランクインした。スペイン南部アンダルシア地方のアルメリア県タベルナスのウエスタン村テキサス・ハリウッド、北にはシエラネバダ山脈がそびえ、南は地中海を臨む風光明媚なガタ岬、ヨーロッパ唯一の砂漠といわれるタベルナス砂漠がある。2002年にはイーストウッドをカメオ出演させたアレックス・デ・ラ・イグレシアの『800発の銃弾』(02)もここで撮影されている。かつてのアルメリア地方は格安マカロニ・ウエスタンの聖地であった。ウエスタンではないが、ガタ岬で撮影されたのがダビ・マルティン・デ・ロス・サントスの『マリアの旅』(20)である。

(撮影中のアルモドバル、2022年)

★本作のタイトルは、ポルトガルのファドの女王アマリア・ロドリゲス(リスボン1920~99)の有名なクラシック・ファド「Estranha forma de vida」(奇妙な生き方)から採られており、「あなた自身の欲望に背を向けて生きるものほど奇妙な存在はない」ことを示唆している。サンローランのアンソニー・ヴァカレロが製作だけでなく衣装デザインを兼ねている。撮影監督ホセ・ルイス・アルカイネは、『ペイン・アンド・グローリー』、『ボルベール〈帰郷〉』、『私が、生きる肌』などで監督お気に入り、ゴヤ胸像のコレクターと言われる音楽監督アルベルト・イグレシアスは、『私の秘密の花』(95)以来『パラレル・マザーズ』まで12作に参加している常連です。

★フィルム編集のテレサ・フォントとセット・デコレーションのビセンテ・ディアスは、共に『ペイン・アンド・グローリー』、『ヒューマン・ボイス』、『パラレル・マザーズ』を手掛けている。プロダクション・デザインのアンチョン・ゴメスは、バスク出身のベテランのアートディレクター、1997年の『ライブ・フレッシュ』から『パラレル・マザーズ』まで10作ほど手掛けている。ブエノスアイレス出身のアートディレクターマリア・クララ・ノタリは、2009年の『抱擁のかけら』からで『ペイン・アンド・グローリー』、『ヒューマン・ボイス』、本作が4作目だが、公開されたものではアルゼンチン映画でダミアン・シフロンのヒット作『人生スイッチ』や、アスガー・ファルハディの『誰もがそれを知っている』などがある。

★キャスト陣では、シルバ役のペドロ・パスカル(サンティアゴ1975)はチリ出身、TVシリーズ『ナルコス』(2019~23 Netflix)のDEA麻薬取締局の捜査官ハビエル・ペーニャ役で認知度は高い。実在する捜査官だがお化粧直しが多くて本人イコールとは言えない。1973年、もう一つの「9.11」と称されるピノチェト将軍率いるチリ・クーデタによりアジェンデ政権は崩壊した。アジェンデ支持派だった両親はペドロを連れてデンマークに亡命、後アメリカに渡りカリフォルニア、テキサスで育った。国籍はチリと米国、母語はスペイン語、ほかは英語である。オレンジ・カウンティ芸術学校、ニューヨーク大学ティッシュ芸術学校で学び、ニューヨーク在住。出演作はテレビ、短編を含めると60作以上、代表作は『ナルコス』以外では、『ワンダーウーマン』(11)、『ワンダーウーマン1984』(20)、『トリプル・フロンティア』(19)、TVシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』(14)、『ザ・マンダロリアン』(2019~23)、ホラーSFアドベンチャー「The Last of Us」(23)では主役を演じている。

(シルバ役のペドロ・パスカル、フレームから)

★イーサン・ホーク(オースティン1970)は、俳優、作家、脚本家、監督。1985年『エクスプロラーズ』でデビューしたが、学業に戻ってカーネギー・メロン大学で演技を学び、その後ニューヨーク大学でも学んだが、いずれも演技と両立せず中退している。ピーター・ウィアーの『いまを生きる』(89)で復帰、リチャード・リンクレイターの連作『恋人までの距離』(95)、『ビフォア・サンセット』(04)、『ビフォア・ミッドナイト』(13)に出演、2作目と3作目では脚本を監督と共演のジュリー・デルピーの3人で執筆、アカデミー脚色賞にノミネートされている。俳優としてはアカデミー賞は受賞していないが、『トレーニングデイ』(01)で助演男優賞に初ノミネート、2014年の『6才のボクが、大人になるまで』でもノミネートされた。アメナバルのサイコ・スリラー『リグレッション』(15)の刑事役、黒澤明の『七人の侍』をもとにした『荒野の七人』(60)のリメイク版『マグニフィセント・セブン』(16)では南北戦争で心に傷を負ったガンマン役で出演している。

★カトリーヌ・ドヌーヴが主演した是枝監督の『真実』(19)では、ジュリエット・ビノシュと夫婦役を演じ、ガルシア・マルケスの息ロドリゴ・ガルシアの『レイモンド&レイ』(22)では、ユアン・マクレガーと異母兄弟になった。マリベル・ベルドゥが共演している。2023年12月にNetflix 配信が決定しているサイコスリラー「Leave the World Behind」(リーブ・ザ・ワールド・ビハインド)に主演している。オスカー像を持っていなくても、サンセバスチャン映画祭2016ドノスティア栄誉賞を受賞しており、スペインでは知名度のあるハリウッドスターです。

*『リグレッション』の紹介記事は、コチラ⇒2015年01月03日

*ドノスティア栄誉賞&『マグニフィセント・セブン』紹介は、コチラ⇒2016年09月12日

(ジェイク保安官役のイーサン・ホーク)

★TVシリーズでお馴染みになっている若いガラン俳優が束になって出演する。大体90年代生れで子役出身が多い。マヌ・リオス(シウダレアル1998)は、俳優、歌手、モデル、9歳でデビュー、ピアノとギターが弾ける。『エリート』のパトリック役で知られているが、ミュージカルの舞台にも立っている。セクシュアリティーについては公にしていない。サンローラン、プラダ、ディオール、バレンシアガなどのモデルとして数多くの雑誌をカバーしている。米国ビバリーヒルズに本拠をおくタレント・エージェンシーWMEと正式に契約した。次回作はアイトル・ガビロンドのTVミニシリーズの犯罪ミステリー「El silencio」(8話)に出演している優良株、Netflixで配信されるようです。

(左端がマヌ・リオス)

★ジェイク保安官の青年時代を演じるジェイソン・フェルナンデスは、SFスリラー『エデンへようこそ』(22、16話)出演のほか、19世紀初頭のアンダルシアを舞台にしたエンリケ・ウルビスの「Libertad」(21)に女盗賊ラ・ジャネラの息子役で出演しており、今年公開予定のダビ・ガラン・ガリンドのコメディ「Matusalén」(仮訳「メトセラ 長寿の人」)にも主演する。共演者にアントニオ・レシーネス、ホルヘ・サンス、カルロス・アレセス、ロベルト・アラモとなんとも豪華版過ぎる。ダニエル・リベトはリュイス・ダネスの「La vampira de Barcelona」(20)他、ホラー映画に出ている。ジョゼ・コンデッサ(リスボン1997)はポルトガルの俳優、数多くのTVシリーズに出演、セルジオ・グラシアノの「O Som Que Desce na Terra」(21、仮訳「大地に降りそそぐ音」)でポルトガル映画アカデミーのソフィア男優賞ノミネート、同 Nico賞とCinEuphoria賞ほかを受賞している。4人とも今後の活躍が期待される。

*「Libertad」の作品紹介は、コチラ⇒2021年04月06日

(ダニエル・リベトとペドロ・パスカル)

追加情報:邦題『ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ』で東京国際映画祭2023で上映、その後劇場公開された。

カルロス・ベルムトの『マンティコア』*東京国際映画祭2022 ② ― 2022年10月08日 16:05

カルロス・ベルムトの第4作目『マンティコア』はスリラードラマ

★カルロス・ベルムトの第4作目『マンティコア』は、コンペティション部門上映、既にトロント映画祭 tiff でワールドプレミアされました。スペインではシッチェス映画祭でプレミアされ、東京国際映画祭 TIFF にもやってきます。当ブログでは3作目の『マジカル・ガール』(14)と4作目の『シークレット・ヴォイス』(18)を紹介しています。

*『マジカル・ガール』の主な作品紹介は、コチラ⇒2015年01月21日

*『シークレット・ヴォイス』の主な作品紹介は、コチラ⇒2019年03月13日

『マンティコア』(原題「Manticora」英題「Manticore」)

製作:Aquí y Allí Films / BTeam Pictures / Crea SGR / Punto Nemo / ICAA /

Movistar+/ RTVE / TV3

監督・脚本:カルロス・ベルムト

撮影:アラナ・メヒア・ゴンサレス

編集:エンマ・トゥセル

キャスティング:マリア・ロドリゴ

プロダクション・デザイン&美術:ライア・アテカ

セット:ベロニカ・ディエス

衣装デザイン:ビンイェット・エスコバル

メイクアップ&ヘアー:ヘノベバ・ガメス(メイク部主任)、アイダ・デル・ブスティオ(ヘアー)

プロダクション・マネジメント:ララ・テヘラ(主任)、ラウラ・ガルシア

製作者:ペドロ・エルナンデス・サントス(Aquí y Allí Films)、アレックス・ラフエンテ(BTeam Pictures)、ロベルト・ブトラゲーニョ、アマデオ・エルナンデス・ブエノ、アルバロ・ポルタネット・エルナンデス、(エグゼクティブ)ララ・ぺレス=カミナ、アニア・ジョーンズ

データ:製作国スペイン、スペイン語、2022年、スリラードラマ、115分、撮影地マドリード、カタルーニャ州、2021年5月~7月、ICAA 2020の選考委員会の最高評価を受け製作資金を得る。配給 BTeam Pictures、国際販売フィルム・ファクトリー、スペイン公開11月4日

映画祭・受賞歴:トロント映画祭2022コンテンポラリー・ワールド・シネマ部門でワールドプレミア9月13日、オースティン・ファンタスティック・フェスト9月23日、BFIロンドン映画祭10月5日、シッチェス映画祭(カタルーニャ国際ファンタスティックFF)10月7日、東京国際映画祭コンペティション部門正式出品10月26日

キャスト:ナチョ・サンチェス(フリアン)、ゾーイ・スタイン(ディアナ)、カタリナ・ソペラナ、ビセンタ・ンドンゴ、イグナシオ・イサシ(スンマ医師)、ミケル・インスア、ハビエル・ラゴ、アンヘラ・ボア、ジョアン・アマルゴス、パトリック・マルティノ、アルバロ・サンス・ロドリゲス(クリスティアン)、アルベルト・オーセル(ラウル)、アランチャ・サンブラノ(外傷学の医師)、チェマ・モロ(警官)、アイツィベル・ガルメンディア(サンドラ)ほか多数

(ディアナとフリアン)

ストーリー:フリアンはビデオゲーム会社のデザイナーで、ゲーマーが好むモンスターやクリーチャーを作成している。内気なフリアンは或る暗い秘密に悩まされているのだが、彼の人生にディアナが現れたことで一筋の光を目にする。現代の愛と私たちのなかに住んでいる本物のモンスターについての神秘的な物語、フリアンのトラウマは恐ろしい強迫観念として現れる。

愛し、愛されることの重要性

★カルロス・ベルムト(本名Carlos López del Rey):1980年マドリード生れ、監督、脚本家、撮影監督、漫画家、製作者。マドリードの美術学校でイラストレーションを学び、日刊紙エル・ムンドのイラストレーターとしてスタートした。2006年、最初のコミック”El banyan rojo” が、バルセロナ国際コミックフェアで評価された。長編映画デビューはミステリーコメディ「Diamondo flash」(11)、第2作がサンセバスチャン映画祭2014の金貝賞受賞の『マジカル・ガール』、監督賞とのダブル受賞となった。第3作『シークレット・ヴォイス』(原題「Quién te cantará」)もサンセバスチャンFF2018コンペティション部門にノミネートされたが、フェロス・シネマルディア賞受賞に止まった。翌年のフェロス賞ではポスター賞を受賞している。

(金貝賞のトロフィーを手にしたカルロス・ベルムト、SSIFF 2014ガラ)

★4作目となる『マンティコア』はSSIFFにはノミネートされなかった。「現実に私たちのなかに棲んでいる本物のモンスターについての物語です。地下鉄やパン屋の行列のなかに紛れ込んでいます。また愛し愛されることの重要性が語られます」とベルムト。ホラー映画が初めてサンセバスチャン映画祭セクション・オフィシアルにノミネートされたことで話題を集めたパコ・プラサの「La abuela」(21)の脚本を執筆している。数々の受賞歴のある短編映画3作、短編ビデオ1作、コミック3作、うち2012年刊行された”Cosmic Dragon” は、鳥山明の『ドラゴンボール』のオマージュとして描かれた。

★スタッフ紹介:メインプロデューサーのペドロ・エルナンデス・サントスは、アントニオ・メンデス・エスパルサの「Aquí y Allí」(邦題『ヒア・アンド・ゼア』)を製作するために立ち上げた「Aquí y Allí Films」の代表者。『マジカル・ガール』以下の3作をプロデュースしている。「非の打ち所がなく容赦ないカルロス・ベルムトのような監督の映画をプロデュースすることは常に喜びですが、本当に贅沢なことです」とエルナンデス・サントス。

★ BTeam Pictures のプロデューサーアレックス・ラフエンテは、イサキ・ラクエスタの『二筋の川』、ピラール・パロメロのデビュー作『スクール・ガールズ』や新作「La maternal」を手掛けている。「カルロス・ベルムトの視点で語られる本作は、最初の瞬間から私たちの心を動かす」とラフエンテ。撮影監督のアラナ・メヒア・ゴンサレスは、カルラ・シモンやルシア・A・イグレシアスなど受賞歴のある短編を十数本手掛けてきたが、今回本作で長編デビューを果たした。続いてSSIFF 2022のドゥニャ・アヤソ賞を受賞したロシオ・メサの「Secaderos / Tobacco Barns」も担当、この後も多くの監督からオファーを受け引っ張り凧です。他、スタッフは概ねバルセロナ派で固めている。

★キャスト紹介:フリアン役のナチョ・サンチェスは、1992年アビラ生れ、舞台出身の演技派、2018年、演劇界の最高賞と言われるマックス賞を弱冠25歳で受賞している。ホルヘ・カントスの短編「Take Away」(16)や「Solo sobrevivirán los utopistas」(18)他、フアン・フランシスコ・ビルエガの「Domesticado」(18)、TVシリーズに出演したのち、2019年ダニエル・サンチェス・アレバロの『SEVENTEENセブンティーン』で長編映画にデビューした。つづいてアチェロ・マニャスの「Un mundo normal」(20)に出演、直近のTVシリーズとしては「Doctor Portuondo」(21、6話30分)にキューバの名優ホルヘ・ぺルゴリアと共演している。

*ナチョ・サンチェスの紹介記事は、コチラ⇒2019年09月21日

(マックス賞授賞式、2018年)

★ディアナ役のゾーイ・スタインは、本作が長編映画デビューとなる。2011年、パウ・テシドルの短編ファンタジー・ホラー「Leyenda」で10歳の少女役でデビューする。カタルーニャ語のTVムービー、ラモン・パラドのコメディ「Amics per sempre」(17)に出演、TVシリーズでは2019~21年の「Merli. Sapere Aude」(16話50分)に5話出演、「La caza.Monteperdido」(24話70分)に8話出演、2023年から第1シーズンが始まるスリラー「La chica invisible」(8話)には主役フリアに抜擢され、ダニエル・グラオと父娘を演じる。最初ディアナ役にはクララ・ヘイルズがアナウンスされていたが変更されたようです。

(フレームから)

★タイトルに使われた「マンティコア」は、スフィンクスと同じように伝説上の生き物、人間のような顔、ライオンのような胴体、有毒な針をもつサソリのような尾があり、ペルシャ語で〈人喰い〉を意味する人面獣マルティコラスからきている。アリストテレスの『動物誌』にはマルティコラスと正しくあったのを写本でマンティコラスと誤記され、それをプリニウスが『博物誌』に採用したため誤記のまま後世に広まった。ラテン語マンティコラmanticora、邦題『マンティコア』は英名manticoreのカナ表記。

(ベルムト監督が描いたマンティコラ)

追加情報:『マンティコア―怪物―』の邦題で、2024年4月19日公開。

フェルナンド・トゥルエバの『あなたと過ごした日に』劇場公開 ― 2022年07月28日 17:09

コロンビアのエクトル・アバド・ファシオリンセのベストセラー小説の映画化

★当ブログでは原題の「El olvido que seremos」で紹介していたコロンビア映画が邦題『あなたと過ごした日に』で劇場公開されています。アンティオキアの作家エクトル・アバド・ファシオリンセのベストセラー小説 ”El olvido que seremos” の映画化、製作はコロンビアのカラコルTV(副社長ダゴ・ガルシア)だが、監督にビリー・ワイルダーを師と仰ぐフェルナンド・トゥルエバ、作家の父親エクトル・アバド・ゴメスにハビエル・カマラ、脚色に監督の実弟ダビ・トゥルエバ、編集にトゥルエバ映画を数多く手掛けているマルタ・ベラスコなどスペインサイドが受けもった。キャストはカマラ以外オールコロンビアという合作映画。1987年、メデジンの中心街で私設軍隊パラミリタールの凶弾に倒れた、医師で国内外の人権擁護に尽力したアバド・ゴメスの生と死が描かれている。

(作家エクトル・アバド・ファシオリンセ)

★おそらく邦題には苦労したと思われますが、『あなたと過ごした日に』では味もそっけもない。原題はホルヘ・ルイス・ボルヘスのソネット”Aqui, hoy” の冒頭の1行目「Ya somos el olvido que seremos」から採られている。強いて訳せば「我らは既に忘れ去られている」か。知人友人に贈る詩集として300部限定で出版されたものです。小説刊行後にその存在を疑問視する事態になった経緯があり、それが活かされなかったのが残念です。人間は何でも直ぐ忘れてしまうのですが、邦題もこれではいずれ忘却の彼方に消えてしまうでしょう。

★本作はカンヌ映画祭2020のコンペティション部門に選ばれた作品でしたが、カンヌが対面イベントの開催を見送ったため、サンセバスチャン映画祭でプレミアされた。セクション・オフィシアルでもアウト・オブ・コンペティション上映になったのは、既にコロンビアで公開されていたことがあった。クロージング作品に選ばれた。オンライン上映となったラテンビート映画祭2020では、「Forgotten We'll Be」の英題でオープニング作品として唯一つ新宿バルト9での特別上映でした。またゴヤ賞2021のイベロアメリカ映画賞にコロンビアを代表してノミネートされ、結果受賞しました。本作の公式サイトは、主人公エクトル・アバド・ゴメス以下、スタッフ陣紹介も含めて非常に充実しています。当時のコロンビアの時代背景が知りたい方にお薦めです。

(トゥルエバ監督とハビエル・カマラ、サンセバスチャン映画祭2020、フォトコール)

*作品紹介、作家紹介、製作余話などの記事は、コチラ⇒2020年06月14日

*サンセバスチャン映画祭2020の記事は、コチラ⇒2020年10月10日

*ラテンビート2020の特別上映の記事は、コチラ⇒2020年10月23日

*ゴヤ賞2021の授賞式の記事は、コチラ⇒2021年03月08日

◎『あなたと過ごした日に』公開

*東京都写真美術館ホール(恵比寿)、2022年7月20日~、全国順次公開

ペルー映画『アンデス、ふたりぼっち』劇場公開 ― 2022年07月05日 17:48

死後における魂の永遠性と見捨てられていく老人たちの孤独

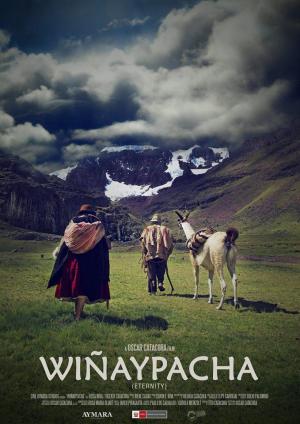

★第21回リマ映画祭2017でプレミアされた今は亡きオスカル・カタコラのデビュー作「Wiñaypacha」英題「Eternity」)が、この夏『アンデス、ふたりぼっち』の邦題で公開されることになりました(7月30日封切り)。5年前の製作とは言え、死後における魂の永遠性、無限の時、見捨てられていく親世代の孤独、家族の崩壊、と正にテーマは今日的です。アイマラ族の祖先伝来の生き方、宗教、家族、自然、伝統、苦悩などが調和よく語られます。アイマラ語の原題〈Wiñaypacha〉は「永遠、あるいは無限の時」の意ということです。仕方ないとはいえ邦題の陳腐さが歯がゆいことです。

★オスカル・カタコラ紹介、1987年8月、ペルー南部プーノ県アコラ生れ、監督、脚本家、撮影監督。アルティプラノ国立大学で演劇と情報科学を学ぶ。2021年11月26日次回作「Yana-wara」撮影中、コジャオ州コンドゥリリで虫垂炎のため急死した。従って本作は長編デビュー作にして遺作となってしまった。本作は2013年、ペルー文化省が設立した「映画国民コンクール」で助成金40万ソルを獲得、これを元手にプロジェクトを立ち上げた。プーノ県の海抜5000メートルの高地で撮影、第21回リマ映画祭2017でプレミアされた。グアダラハラ映画祭2018ではオペラ・プリマ賞など3賞を受賞している。「アジア映画が好きで、特殊効果を派手に使用するのは好みではない。商業映画は撮らないと思う」と語っており、またイタリア・ネオレアリズモの作品、特にデ・シーカの『自転車泥棒』(48)は繰り返し鑑賞したと語っていた。

(トロフィーを手にしたオスカル・カタコラ、グアダラハラ映画祭2018にて)

『アンデス、ふたりぼっち』(原題「Wiñaypacha」)2017年

製作:CINE AYMARA STUDIOS 協賛:ペルー文化省Ministerio de Cultura de Perú

監督・脚本・撮影:オスカル・カタコラ

編集:イレネ・カヒアス

プロダクション・デザイン:イラリア・カタコラ

製作者:ティト・カタコラ

データ:製作国ペルー、アイマラ語、2017年、ドラマ、86分、撮影地プーノ県マクサニ地区アリンカパック、撮影期間5週間、シネ・レヒオナル。2019年のアカデミー賞国際長編映画賞とゴヤ賞イベロアメリカ映画賞のペルー代表作品に選出されたがノミネートならず。配給:ケチュア・フィルム、Colomaフィルム(仏)、アマゾン・プライム・ビデオ(メキシコ、アメリカ)、公開:ペルー、メキシコ2018年4月、アルゼンチン2019年2月、日本2022年7月、他

映画祭・受賞歴:リマ映画祭2017ペルー部門作品賞、リマ大学映画コンクール2017ペルー作品賞、マル・デ・プラタ映画祭2017正式出品、グアダラハラ映画祭2018イベロアメリカ部門のオペラ・プリマ監督第1作作品賞・撮影賞、アンダー35の監督部門FEISAL賞の3賞、モントリオール先住民映画祭ドキュメンタリー部門Teueikan賞、他2019年のアンデス映画週間、パリ・ペルー映画祭、ウエルバ映画祭などに正式出品された。

キャスト:ロサ・ニナ(妻パクシ)、ビセンテ・カタコラ(夫ウイルカ)

(パクシ役のロサ・ニナとウィルカ役のビセンテ・カタコラ)

ストーリー:海抜5000メートルの高地で暮らす老夫婦は、アイマラ語を喋るのは恥ずかしいと町に行ったきり帰らぬ息子アンテュクを待ちわびている。アイマラの文化と伝統を守りながら、親愛なる太陽神や大地母神パチャママに日々の糧と健康を祈る。ある日のこと、底をつきそうなマッチを買いにリャマを連れて町に下りていったウィルカが夜になっても帰宅しない。雨が降りだすなかパクシもカンテラを手に山を下りていくのだが、留守中に我が子同然の羊と牧羊犬がキツネに食い殺されてしまった。唯一夫婦に残されたリャマ、病魔に襲われたウィルカ、帰らぬ息子を待つパクシに次々と悲劇が襲いかかる。死後における魂の永遠性、無限の時、見捨てられていく親世代の孤独、家族の崩壊が静かに告発される。帰らぬ息子やマッチのメタファーは何か、風光明媚な自然の裏側に隠されているものは何か、ドキュメンタリー手法を多用した政治性の強い重たいフィクション。

〈息子不在〉のメタファーは何か―自伝的なフィクション

A: ドキュメンタリーの手法を取り入れたフィクションですが、監督の自伝的要素が強く、主役ウィルカを80代の母方の祖父ビセンテ・カタコラが演じている。第一条件が「アイマラ語ができる80代以上の人」だった。それでオーディションをしてキャスティングして何人かにリハーサルしてもらったが、直ぐ疲れたと言って休んでしまい撮影どころではなかった。それを見かねた祖父が買って出てくれたというわけです。父方の祖父母は既に亡くなっていた。

(葦笛ケーナを吹くウィルカ)

B: パクシを演じたロサ・ニナも同世代、プロではありませんが、芸術的な素質や社交的な性格から、友人に勧められた。これまで映画館に行ったことがないばかりか映画も観たこともなかったとか。

A: 監督談によると「私が何をすればいいのかよく分からないが、お役に立てると思う」と快諾してくれた。本当に幸運で信じられなかったと語っている。しかしいざ演技の準備を始めてみると、これが容易ならざることで、撮影開始まで6ヵ月以上を要した。

B: 二人とも即興でどんどん演じてしまうので会話が噛みあわず、これは大変と思ったそうですね。

A: 撮影方法をマスターできなかったのは当然ですよね。結果的には二人は多くの美点をもち貢献してくれた。映画をご覧になるとロサ・ニナは皺くちゃですが可愛らしい声をしています。劇中話されているアイマラ語*はボリビアやペルー、チリの一部で使用、200万人の話者がいるそうで、うちペルーは30万人、主に舞台となるプーノ県で話されている。

*ケチュア語と同じくアイマラ語も文字をもたない言語、現在の表記はスペイン語のアルファベットと記号を使用している。ボリビアの1984年に続いてペルーも翌年公用語に認定されている。

(撮影中の監督とロサ・ニナ)

B: プーノ県はペルー南部に位置し、撮影地は標高5000メートルの高地、県都プーノ市は3800メートル、この1000メートルの高低差にプロジェクトは苦しんだ。

A: 監督の父方の祖父母は4500メートルのところに住んでおり、公用語のスペイン語を解さなかった。6歳ごろから休暇には兄弟と祖父母の家に行かされ、1年のうち3~4ヵ月間一緒に過ごし、結果的にアイマラ語ができるようになった。父親も叔父たちも忙しく行くことは稀で、これが〈息子不在〉のテーマになっている。

B: この体験が主人公たちの感じていた寂寥感に繋がり、監督は今では消えてしまった風習や伝統の目撃者になることができた。

A: この映画を作ろうと思ったきっかけは、アンデスの高地を訪れると、子供世代の高齢になった両親の放棄を間近に見ることが多かった。最初こそ年に数回帰郷したが自然に足が遠のいていった。親たちは我が子や孫たちに見捨てられたと感じ、寂しさに苦しんでいた。

B: つまり、この高齢になった親世代を見捨てることが、中心的テーマの一つと言っていい。ウィルカは息子の帰郷を既に諦めているが、パクシはそうではない。

A: 帰郷しない息子は、自分たちの文化遺産を継承できない子供たちのメタファー、それは視聴者であるかもしれません。継承できない子供は、生まれなかった子供と同じです。監督は「アンデスの文化と言語は社会からほとんど評価されていない」と嘆いています。

B: 社会から疎遠になっている人々をサポートする必要があります。監督自身は両親のお蔭で長老たちは尊敬されるべきであり、彼らが知恵袋であることを学びましたが、現在では少数派になっています。

A: ペルーに限らず、若い人にとって年寄りは迷惑な存在とまでは言いませんが重荷になりました。これは世界中に存在している事実です。

山は映画のもうひとりの主人公―パクシが向かう場所

B: 物語はサント・ロメリートの祝いの儀式から始り、夫婦は元気に長生きできるように「災難が遠ざかり、幸運が訪れるよう」に「ここには黄金の捧げもの、ここは銀の神殿です」と歌い踊る。ウィルカの吹くケーナに合わせてパクシが踊る。音楽はこれを含めて2回あるだけです。観客は風の音、小川のせせらぎ、雷鳴、雨や霰の音、炎のはぜる音、リャマや鳥の鳴き声など自然に聞こえてくるもので占められている。

A: この儀式からヨーロッパ大陸からもたらされたカソリックが元からあった宗教と独自に融合していることが知れる。また新しい年の始めには、コカの葉を携えて神聖な丘に登りパチャクティの儀式を行う。肥沃な畑や動物、新年になっても戻ってこない息子の健康を太陽神に祈る。また重要と思われるのがパクシがしばしば見る夢の内容に注目です。二人の咳、ウィルカの苦しそうな荒い息やいびきが伏線になってラストに雪崩れ込んでいく。

(新年の祝いをするウィルカとパクシ)

B: 表層的には淡々と進んでいきますが、実はウィルカはコカの葉を通して前兆を読みとっていた。セリフを追っているだけでは本質が分からない。そして底をつき始めたマッチが大きな転回点になる。

A: マッチはグローバリゼーションの比喩、彼らはかつてはマッチという文明の利器に依存しないで暮らしていた。夫がマッチを買いに下山していくが手に入らず、妻の火の不始末のせいで物語は急展開していく。

B: 自給自足の日常のはずが、既にそうではなかったわけです。

(マッチを買いにリャマと連れ立って下山するウィルカ)

A: またアンデスの文化では、小山には男と女の性別があるということです。山は映画のもう一人の主人公、アンデスの世界観に倣って妻が向かうラストシーンに多くの観客は衝撃をうけると思います。

B: 公開前ですからこれ以上は触れることはできません。

A: 撮影場所を探すのに苦労したと語っていましたが、薄い酸素に慣れているとはいえ、5000メートル以上の高さでの撮影は大きな挑戦だったはずです。風光明媚な美しさは写真向きではありますが、その後ろに何が隠されているかを、私たちは読みとらねばなりません。

(パクシとウィルカが並んだ石積みの象徴的なオブジェ)

(パクシが向かう場所は何処か)

B: 本作には政治的批判をこめたメッセージが随所に見られます。美しい山岳映画、静かな夫婦愛を描いたヒューマンドラマではありません。

A: 先住民をないがしろにする国家への批判です。ペルーは地理的に大きく分けると、首都リマがあるコスタ(12%)、日本人観光客に一番人気のマチュピチュのある高地のシエラ(28%台)、アマゾン川のセルバ(60%)の3つの地形に分類される多文化国家です。コスタ地域に30パーセント以上の国民がひしめいている。プーナという4100メートル以上の高地は、寒冷のため人が暮らすには適しないと言われ、この地域で主にケチュア語とアイマラ語が話されている。若い人は都会に出て、スペイン語とのバイリンガルです。

B: 監督は「ペルーには母語となる言語は約49あるが徐々に消えていってます。国家がその回復を推進し始めたのはここ数年のことで、すると保存の名目で悪用する人が現れ、微妙な問題です」と。

A: 確かにデリケートな問題を抱えていますが、ただ保存すればいいというわけではない。次世代が継承できるようサポートするシステムが必要です。しかし映画のように家族が崩壊しなければ言語も慣習も伝統も残っていくはずです。その家族の存続が難問です。

B: 本作は5年前の作品ということで日本語字幕付ではありませんが、既にYouTube、Netflix、プライムビデオなどで視聴可能です。

A: 管理人はYouTubeスペイン語字幕で鑑賞しましたが、映像を堪能するなら映画はスクリーンに限ります。

◎関連情報◎

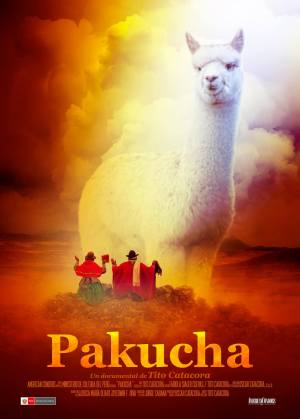

「ペルーコンテンポラリー映画祭~千年の文化が宿す魂の発見」として、インスティトゥト・セルバンテス東京でペルー映画5作の上映会があります(7月15日~16日、日本語字幕付)。オスカル・カタコラの『アンデス、ふたりぼっち』は含まれておりませんが、製作を手掛けた叔父ティト・カタコラのドキュメンタリー「パクチャPakucha」(21、80分)がエントリーされています。アルパカの毛刈りの儀式を追ったものです。パクチャとはアルパカの精霊ということです。本作は夭折した甥オスカル・カタコラに捧げられています。監督は他にオスカルが2007年に撮った中編「El sendero del chulo」(45分、ドラマ)の撮影も手掛けています。

日時:2022年7月16日(土)13:30~14:50

場所:インスティトゥト・セルバンテス東京 地下1階オーディトリアム

*入場無料・要予約

(ありし日のオスカルとティト・カタコラ)

公開中のメキシコ映画*『ニューオーダー』と『息子の面影』 ― 2022年06月13日 15:19

ミシェル・フランコのディストピア・スリラー『ニューオーダー』

★第77回ベネチア映画祭2020の審査員グランプリ(銀獅子賞)を受賞した『ニューオーダー』が公開されています。ミシェル・フランコは、当ブログでは『父の秘密』や『或る終焉』、『母という名の女』などで度々登場してもらっています。新作では極端な経済格差が国民を分断する社会秩序の崩壊ディストピアをスリラー仕立てで描いています。プレミアされたベネチアでは、その過激なプロットからメキシコから現地入りしていたセレブたちが騒然となり、初っ端から映画の評価は賛否が分かれています。プロットやキャスト紹介は公式サイトに詳しい。

◎ 原題「Nuevo orden」(英題「New Order」)メキシコ・フランス合作、2020年、

スリラー、36分

上映館:渋谷シアター・イメージフォーラム、2022年6月4日、ほか全国順次公開

(銀獅子賞のトロフィーを手にしたミシェル・フランコ、ベネチア映画祭2020)

★主役マリアン役に脚本家でもあるネイアン・ゴンサレス・ノルビンド(メキシコシティ1992)が扮している。「Leona」でモレリア映画祭2018女優賞受賞、母親は『或る終焉』出演のナイレア・ノルビンド、ティム・ロスが主役を演じた看護師の元妻を演じている。抗議運動側に立つマルタ役に、モニカ・デル・カルメン(1982)がクレジットされている。カンヌ映画祭2010で衝撃デビューしたマイケル・ロウの『うるう年の秘め事』で国際舞台に登場、アリエル賞女優賞を受賞している。翌年のラテンビートで上映されている。他に上記のフランコ映画の常連でもあり、今回のベネチアにも監督と出席している。物言う女優の一人です。

◎ミシェル・フランコ関連記事

*『父の秘密』の作品紹介は、コチラ⇒2013年11月20日

*『或る終焉』の作品紹介は、コチラ⇒2016年06月15日/同年06月18日

*『母という名の女』の主な作品紹介は、コチラ⇒2017年05月08日/2018年07月07日

*モニカ・デル・カルメンのキャリア紹介は、コチラ⇒2021年08月28日

フェルナンダ・バラデスのデビュー作『息子の面影』

★もう1作がフェルナンダ・バラデスのデビュー作『息子の面影』、メキシコ国境付近で行方知れずになった息子たちを探す3人の母親と、ラテンアメリカ映画に特有なテーマである父親不在が語られる。豊かな北の隣国アメリカに一番近い国メキシコの苦悩を描いている映画は本作に限らないが、『ニューオーダー』と同じく現代メキシコの現実を切りとっている佳作。サンダンス映画祭2020ワールド・シネマ部門観客賞と審査員特別脚本賞、サンセバスチャン映画祭オリソンテス・ラティノス部門の作品賞、ほか受賞歴多数。ラテンビート2020で同タイトルで上映されている。作品紹介は公式サイトに詳しいが、当ブログでも監督のキャリア&フィルモグラフィー、作品とキャスト紹介を以下にしています。

*監督キャリアと作品紹介は、コチラ⇒2020年11月26日

(オリソンテス・ラティノス賞を受賞したバラデス監督、SSIFF2020授賞式)

◎ 原題「Sin señas particulares」(英題「Identifying Features」)

メキシコ・スペイン合作、スペイン語・サポテコ語・英語、2020年、99分、ドラマ

上映館:新宿武蔵野館、渋谷ユーロスペース、2022年5月27日、ほか全国順次公開中

パブロ・ララインの新作「スペンサー」*ダイアナ・スペンサーの謎 ― 2021年11月28日 20:33

伝統に縛られた風変わりで冷酷な裏切りの王室を描いたホラー映画

★2022年はダイアナ・スペンサーが交通事故死して25年目というわけで、クリステン・スチュワートを起用したパブロ・ララインの「Spencer」(仮題「スペンサー」)と、エド・パーキンズのドキュメンタリー「Diana」の劇場公開が決定しています。チリの監督作品がベネチア映画祭でワールドプレミアされたからと言って、邦題も公開日も正式に決まっていないのに、紹介記事が多数アップされるとは驚きです。同じ有名人のビオピック『ジャッキー/ファーストレディ最後の使命』とは比較になりません。その謎に包まれた悲劇的な最期もあるのか、未だにダイアナ人気は持続しているようです。ネットフリックス配信のピーター・モーガン原案のTVシリーズ『ザ・クラウン』(ダイアナ役エマ・コリン)、酷評さくさくだったダイアナ最後の2年間に焦点を絞ったオリヴァー・ヒルシュビーゲルの『ダイアナ』(同ナオミ・ワッツ)と、ダイアナ女優の競演も見逃せません。

★旧姓 <スペンサー> だけでダイアナ妃に直結できる人がどのくらい居るのか分かりませんが、副題入りなら願わくば簡潔にして欲しい。本作についてはまだ詳細が分からなかった昨年夏にクリステン・スチュワート監督デビューを含むトレビア記事を紹介しております。スペイン語映画ではありませんが、久々にラライン映画をご紹介。

*「スペンサー」のトレビア記事は、コチラ⇒2020年07月12日

(パブロ・ラライン監督とクリステン・スチュワート、ベネチアFF2021フォトコール)

「Spencer」(仮題「スペンサー」)

製作:Komplizen Film / Fabla / Shoebox Films 協賛FilmNation Entertainment

監督:パブロ・ラライン

脚本:スティーブン・ナイト

撮影:クレア・マトン

美術(プロダクション・デザイン):ガイ・ヘンドリックス・ディアス

編集:セバスティアン・セプルベダ

衣装デザイン:ジャクリーン・デュラン

音楽(監修):ジョニー・グリーンウッド、ニック・エンジェル

キャスティング:Amy Hubbard

製作者:ポール・ウェブスター(英)、マーレン・アデ、ヨナス・ドルンバッハ、ヤニーネ・ヤツコフスキー(以上独)、フアン・デ・ディオス・ラライン&パブロ・ラライン(チリ)、(エグゼクティブ)スティーブン・ナイト、トム・クインほか多数

データ:製作国ドイツ=チリ=イギリス=アメリカ、英語、2021年、ビオピック・ドラマ、111分、撮影地ドイツ(フリードリヒスホーフ城)、イギリスのノーフォーク他、期間2021年1月28日~4月27日まで。配給STAR CHANNEL MOVIES、公開イギリス・アメリカ2021年11月5日、チリ2022年1月20日、独1月27日他多数、日本は2022年、東北新社フィルム・コーポレーション

映画祭・受賞歴:第78回ベネチア映画祭コンペティション部門、トロントFF、パルマ・スプリングFFスポットライト賞(クリステン・スチュワート)、ほかチューリッヒ、BFIロンドン、ハンプトン、ヘント、サンディエゴ、シカゴ、マドリードなどの国際映画祭上映多数。

キャスト:クリステン・スチュワート(ダイアナ妃)、ティモシー・スポール(アリスター・グレゴリー)、ジャック・ニーレン(長男ウイリアム)、フレディ・スプリー(次男ヘンリー)、ジャック・ファージング(チャールズ皇太子)、ショーン・ハリス(ダレン)、ステラ・ゴネット(エリザベス女王)、リチャード・サメル(エディンバラ公フィリップ殿下)、エリザベス・べリントン(アン王女)、ロア・ステファネク(女王の母、王太后)、サリー・ホーキンス(マギー)、エイミー・マンソン(アン・ブーリン)、ローラ・ベンソン(着付師アンジェラ)、ジョン・ケオ(チャールズの側用人マイケル)、トーマス・ダグラス(ダイアナの父ジョン・スペンサー)、エマ・ダーウォール・スミス(カミラ・パーカー・ボウルズ)、ニクラス・コート(アンドリュー王子)、オルガ・ヘルシング(元ヨークシャー公爵夫人サラ・ファーガソン)、他多数

ストーリー:ダイアナは、英国王室がクリスマス休暇を過ごすノーフォークにあるサンドリンガム邸に一人で到着した。彼女は生まれ育ったところからそれほど遠くないサンドリンガムをずっと憎んでいました。ダイアナが離婚を決意したクリスマス休暇の3日間が描かれる。彼女は過去と現在は同じものであり、未来は存在しない場所を逃れて、なりたい自分になることを選びます。誰も正確に本当のレディ・ディを知りません。

「謎に包まれたレディ・ディは魅惑的です」とラライン監督

★王室が存在しない国の監督パブロ・ラライン(サンティアゴ・デ・チリ1976、45歳)は、本作のプロモーションのためロンドンに滞在していました。キャンペーンはうまくいってるようです。「イギリス人は自分たちの暮らす社会とは違う話に慣れており、外部の誰かがそれに取り組んでいることを面白がります。彼らはこの映画が物議を醸すかどうか気をもんでいます。多分その要素はあるでしょう、おそらく危険です」とエル・パイスの記者にコメントした。

(ウェールズのダイアナとして登場するクリステン・スチュワート)

★「スペンサー」は、デビッド・クローネンバーグの『イースタン・プロミス』(07)の脚本を手掛けたスティーブン・ナイトに脚本を依頼したことから始まった。2021年1月下旬、ドイツのサンドリンガムに見立てたフリードリヒスホーフ城で迅速に撮影が始り、3月下旬にイギリスに移動して完成させました。カンヌ映画祭には間に合わず、ベネチアでワールドプレミアされました。ベネチアにはかつて『ジャッキー~』や『エマ、愛の罠』がコンペティション部門にノミネートされたとき現地入りしています。

★撮影は『トニー・マネロ』以来、長年にわたってラライン映画を手掛けてきた撮影監督セルヒオ・アームストロングから、今回はフランスのクレア・マトンに変わった。マトンはセリーヌ・シアマがカンヌFF2019の脚本賞・クイア賞を受賞した『燃ゆる女の肖像』の撮影監督です。アームストロングはロレンソ・ビガスの『箱』を撮っていた。ドイツ・サイドの製作者にマーレン・アデ、アデは『ありがとう、トニ・エルドマン』(16)の監督、そして今作をプロデュースしたのがヨナス・ドルンバッハとヤニーネ・ヤツコフスキーでした。イギリスからポール・ウェブスター、チリが監督の実弟フアン・デ・ディオス・ラライン、スタッフ陣に抜かりはありません。

★「ほぼ2年にわたって調査をしたのですが、情報が多くなればなるほど謎が深まっていった」と監督。「ダイアナを包み込んでいた謎は魅惑的で、理解できないことで逆に興味が増していきました。映画をご覧になった方は、それぞれ自分のバージョンをつくり、私的に愉しむことができます。伝統的なおとぎ話では、魅力的な王子様が現れてお姫様を見つけ結婚する。やがて王妃になれるのですが、ここでは反対のことが起きる」のです。つまりお姫様は王子様と出会う前のなりたい自分になると決めて王室を去るからです。そうして初めてアイデンティティをもつことができたのです。

(イギリスで撮影中のクリステン・スチュワートと監督)

★離婚でもっとも有名になった女性の運命については、既に皆が知ってることなので描かれない。1997年8月31日にパリで起きた衝撃的な交通事故についても描かれない。舞台はエリザベス女王のサンドリンガム邸、日付は指定されていません。別居が公式に発表になった1992年12月9日より前の1991年の或るクリスマス休暇の3日間か、あるいは息子二人の年齢から1992年の可能性もあると監督はコメントしている。ヘアースタイリスト界のスターだったサム・マックナイトの勧めで、ダイアナが髪をショートカットにした時期は1990年後半、1991年は「ダイアナ・ピクシー」と言われるショートだったという。映画のようなふんわりした髪型はもっと後のものだというのだが、明らかに違います。マックナイトはTVシリーズ『ザ・クラウン』でエマ・コリンのヘアーを担当しています。

(レディ・ディに扮したクリステン・スチュワート)

(ショートカットのダイアナ妃、1991年5月7日)

★ベネチア映画祭のあれこれは、既に報道されていることですが、監督が「私はいつもクリステンが揺るぎない、しっかりした、長い準備をして非常に自信をもっているように感じました。そしてそれがチームの他のメンバーに安心をもたらしました」とスピーチしたら、女優は「いいえ、私は怖れていました! しかし私はどっしり構えたあなたを見て、それに縋りつきました。とにかく私と同じように全員が怖がっていたのでした」と応じました。皆が知っている毀誉褒貶半ばする人物を演じるのは怖いです。実際本作はスタンリー・キューブリックの『シャイニング』のようなサイコホラーとは違うようですが、1200年の歴史と伝統にとらわれた不条理なホラー映画です。

(レディ・ディと二人の息子たち、フレームから)

★横道ですがベネチアにはパートナーの脚本家ディラン・マイヤーも現地入りしており、パパラッチを喜ばせていた。2018年夏からの比較的長い交際だから、今度は結婚にゴールインするかもしれない。彼女はコロナ禍の2020年に製作された17人の監督からなる短編コレクション『HOMEMADEホームメード』で監督デビューしたクリステンのために脚本を執筆している。

★監督紹介:パブロ・ララインは、1976年チリの首都サンチャゴ生れ。父親エルナン・ラライン・フェルナンデス氏は、チリでは誰知らぬ者もいない保守派の大物政治家、1994年からUDI(Union Democrata Independiente 独立民主連合) の上院議員で弁護士でもあり、2006年には党首にもなった人物。現在はピニェラ政権下で法務人権相。母親マグダレナ・マッテも政治家でセバスチャン・ピニェラ(2010~14)政権の閣僚経験者、つまり一族は階級的には富裕層に属している。6人兄妹の次男、2006年女優のアントニア・セヘルスと結婚、一男一女の父親。ミゲル・リティンの『戒厳令下チリ潜入記』でキャリアを出発させている。弟フアン・デ・ディオス・ララインとプロダクション「Fabula」設立、その後、独立してコカ・コーラやテレフォニカのコマーシャルを制作して資金を準備、デビュー作「Fuga」を発表した。<ジェネレーションHD>と呼ばれる若手の「クール世代」に属している。

*長編映画(短編・TVシリーズ省略)

2006「Fuga」監督・脚本

2008「Tony Manero」『トニー・マネロ』監督・脚本「ピノチェト政権三部作」第1部

ラテンビートLB2008

2010「Post mortem」 監督・脚本「ピノチェト政権三部作」第2部

2012「No」『No』監督「ピノチェト政権三部作」第3部、カンヌFF2012「監督週間」

正式出品、LB2013

2015「El club」『ザ・クラブ』監督・脚本・製作、ベルリンFF 2015、 LB2015

2016「Neruda」『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』 監督、カンヌFF2016「監督週間」

正式出品、LB2017

2016「Jackie」『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』監督、ベネチアFF 2016、

正式出品

2019「Ema」『エマ、愛の罠』監督・製作、ベネチアFF 2019、正式出品

2021「Spencer」仮題「スペンサー」監督・製作、ベネチアFF 2021、正式出品

★ラライン監督は、11月21日に行われたチリ大統領選挙のため帰国しているようです。ララインは左派の元チリ学生連盟会長のガブリエル・ボリッチ下院議員を支持しており、両親とは支持政党が異なっている。チリは1990年の民政移管以来、中道左派、中道右派が交代で政権についていたが、格差拡大で中道はどちらも失速し、今回の選挙には7人が立候補していた。どの候補も過半数を取れず、下馬評通り極右の弁護士で元下院議員ホセ・カストとガブリエル・ボリッチの一騎打ちになった。12月19日に決選投票が行われる。「選挙を棄権したことはありません。この選挙のプロセスを撮影したい」と語っていた。

審査員特別賞にテオドラ・アナ・ミハイの『市民』*TIFFトークサロン ― 2021年11月12日 14:42

ルーマニアの監督がメキシコを舞台に腐敗、犯罪、暴力について語る

★テオドラ・アナ・ミハイの『市民』(La civil)が審査員特別賞という大賞を受賞した。授賞式には監督のビデオメッセージが届きました。プレゼンターはローナ・ティー審査員、トロフィーと副賞5000ドルが贈られた。ビデオメッセージは「・・・『市民』は7年間かけて手がけた作品で私にとって非常に思い入れのある映画です。テーマはデリケートで現在のメキシコにとってタイムリーな問題です。海外の皆さんに見てもらい、メキシコの問題を知って議論していただくことが大切だと思っております。身にあまる賞をいただきありがとうございました」という内容でした。11月4日に行われたTIFFトークサロンはメキシコからでしたが、まだベルギーには帰国していないのでしょうか。

(テオドラ・アナ・ミハイ、ビデオメッセージから)

★最優秀女優賞にはコソボ出身のカルトリナ・クラスニチの『ヴェラは海の夢を見る』でヴェラを演じたテウタ・アイディニ・イェゲニ、あるいは『市民』の主役シエロを演じたアルセリア・ラミレスのどちらかが受賞するのではと予想していました。結果はクラスニチ監督が東京グランプリ/東京都知事賞、女優賞は『もうひとりのトム』(監督ロドリゴ・プラ&ラウラ・サントゥリョ)のフリア・チャベスが受賞した。今年のTIFFは女性監督が脚光を浴びた年になりました。なおテオドラ・アナ・ミハイ監督のキャリア&フィルモグラフィー、キャスト、スタッフの紹介は既にアップしております。

*『市民』(La civil)の作品&監督フィルモグラフィーは、コチラ⇒2021年10月25日

(審査委員長イザベル・ユペールからトロフィーを手渡された、

駐日コソボ共和国大使館臨時代理大使アルバー・メフメティ氏)

★TIFFトークサロン(11月4日11:00,メキシコ3日20:00)、モデレーターは市山尚三氏。監督は英語でインタビューに応じた。Q&Aの内容は、質問に対するアンサーの部分が長く(同時通訳の方は難儀したのではないか)内容も前後するので、管理人がピックアップして纏めたものです。

Q:本作製作の動機、モデルが実在しているのに実話と明記しなかった理由、エンディングでシエロのモデルになったミリアム・ロドリゲスに本作が捧げられていた経緯の質問など。

A:16歳からサンフランシスコのハイスクールに入学して、映画もこちらで学んでいる。当時は今のメキシコのように危険ではなかったのでメキシコにはよく旅行しており、メキシコ人の友人がたくさんいる。2006年、時の大統領が麻薬撲滅運動を本格化させたことで、日常生活が一変した。ベルギーにいるメキシコの友人から話を聞き、「Waiting for August」の次はメキシコの子供たちをテーマにしたドキュメンタリーを撮ろうと決めていた。今から9年前にメキシコを訪れた。友人の母親から「夕方7時以降は危険だから外出してはいけない」と注意された。子供たちにインタビューを重ね、ジャーナリズムの方法で取材を始めていった。

Q:(アンサーには質問と若干ズレがあり再度)実話と明記しなかった理由、モデルとの接点についての質問があった。

A:知人から是非あって欲しい人がいると言われ会うことにした。ミリアムは拳銃を持参しており彼女が危険な状況に置かれていると直感した。話の中で「毎朝、目が覚めると、殺したい、死にたいと思う」という激しい言葉に驚き、ミリアムの容姿と言葉のギャップに衝撃を受けた。2年半の間コンタクトを撮り続けたが、これはミリアムの身に起こった実話にインスパイアされ、リサーチを加えたリアリティーに深く根差したフィクションです。

A:最初はドキュメンタリーで撮ろうと考えミリアムも撮ったが、最初の2週間でドキュメンタリーは出演者だけでなく、私たちスタッフにも危険すぎると分かった。当局の思惑、メキシコの恥部が世界に拡散されることや自分たちにも危険が及ぶこと、軍部とミリアムの複雑な関係性などから断念せざるを得なかった。脚本はメキシコの小説家アブク・アントニオ・デ・ロサリオとの共同執筆です。

(管理人補足:作家のクリスチャンネーム Habacuc の表記は、作品紹介では予言者ハバクックHabaquq から採られたと解釈してハバクックと表記していますが、正確なところ分かりません。Hはサイレントかもしれません)

(共同執筆者ハバクック・アントニオ・デ・ロサリオと監督、カンヌFFフォトコール)

A:ミリアムは既に社会問題、社会現象になっておりました。あちこちで発見される共同墓地ひとつをとっても、これがメキシコの悲しみと言えるのです、タイトル「市民」はメタファーで、シエロやミリアムのような母親がメキシコには大勢存在するということです。エンディングで本作がモデルになったミリアムに捧げられたのは、ネットでお調べになってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2017年の母の日に自宅前で何発もの銃弾を受けて暗殺されたからです。彼女は本作を見ることができなかったのです。

(管理人補足:2017年3月、カレン誘拐に携わりながら罪を逃れていた20人以上が逮捕されたことが引き金になって、5月10日の母の日に暗殺された。映画では娘の名前はラウラですがカレンが実名。エンディングにオマージュを入れるのは鬼籍入りしたことを意味しています。)

(シエロのモデルとなったミリアム・ロドリゲス)

Q:製作者にダルデンヌ兄弟、ムンジュウ、ミシェル・フランコとの関りについての質問。

A:ダルデンヌ映画とスタイルが似ているかもしれない。というのも白黒が曖昧なキャラクターを描いている。善悪をテーマにしており、善人と悪人が別個に存在しているのではなく、人間は常にグレーです。シエロも最初は被害者でしたが、ある一線を越えてダークな方向へ向かってしまう。

Q:日本映画についての質問。

A:私が生まれたころの監督、黒澤(明)は私のマエストロです。是枝(裕和)映画は全部見ています。私の「Waiting for August」(14)は、『誰も知らない』(04)にインスパイアされたドキュメンタリーです。これは16歳の長男を頭に5歳の末っ子7人の兄妹の物語です。父親はいなくて、母親がイタリアに出稼ぎに行って仕送りしている。14歳になる長女が家族の面倒をみて切り盛りしている。『誰も知らない』は悲しい作品でしたが、私の作品はもっとポジティブに描きたかったので、ラストはそうしました。

Q:シエロを演じた女優アルセリア・ラミレスのキャリアについての質問。

A:サンフランシスコにいたころ観た映画「Like Water for Chocolate」(92)に出演していた女優さんが記憶にあり、その頃はとても若かったのですが心の中に残っていた。現在はベテラン女優として忙しそうだったが大部のシナリオを送ってみた。すると1日半もかけて脚本を読んでくれ、「私に息を吹きこませてください」という感動的なメッセージ付きで返事が来た。

(髪をバッサリ切って変身するシエロ)

★市山氏から「その映画なら『赤い薔薇ソースの伝説』という邦題で、TIFFで上映しました。私がTIFFに参加した最初の年で、よく覚えています。どんな役を演じていたか記憶していませんが」とコメントがあった。「小さな役でナレーションをやりました」と監督が応じた。

(管理人補足:アルセリア・ラミレスが演じた役は、一家の女主ママ・エレナの曽孫役、スクリーンの冒頭に登場して、このマジックリアリズムの物語を語るナレーション役になった。原題は「Como agua para chocolate」でアルフォンソ・アラウ監督のパートナー、ラウラ・エスキベルの大ベストセラー小説の映画化。タイトルは情熱や怒りが沸騰している状況、特に性的興奮を表すメキシコの慣用句から採られている。日本語が堪能なメキシコの知人が、あまりの迷題に笑い転げたことを思い出します。アルセリア・ラミレスのキャリア紹介はアップしております。)

★ミハイ監督から「映画祭に私の作品を招待して下さりありがとうございました。メキシコの状況をご友人とも語り合って、劇場で是非ご覧になってください。劇場で一緒に鑑賞する文化は失われてはいけません。早くコロナが収束することを願っています」と感謝の言葉があった。

★トークでは時間の関係から触れられなかったのか、他のインタビューで「私はシエロのような不幸に挫けず生きていく女性のキャラクターに惹かれます。それは私自身の生い立ちと無縁ではありません。ルーマニアがチャウシェスク独裁政権下の1988年、私の両親はベルギーに亡命、当時7歳だった私は人質として残されました。幸い1年後に合流できましたが、当時のルーマニアは、国民同士が告発しあう監視社会で、誰も他人を信頼できませんでした。そういう実態経験が私の人格形成に影響を及ぼしています」と語っています。視聴者からフィナーレについての曖昧さが指摘されているようですが、ラストはいろいろな解釈が可能なように敢えてしたということです。メキシコの悲劇は現在も進行中、我が子の生存すら分からぬまま生きていかねばならない家族を考慮したようです。

追加情報:2023年1月20日、邦題『母の聖戦』で公開されました。

テオドラ・アナ・ミハイの『市民』*東京国際映画祭2021 ― 2021年10月25日 15:57

ルーマニアの監督テオドラ・ミハイの長編デビュー作『市民』

(主演のアルセリア・ラミレスを配したポスター)

★コンペティション部門最後のご紹介は、ルーマニアの監督テオドラ・アナ・ミハイがスペイン語で撮ったデビュー作『市民』(ベルギー=ルーマニア=メキシコ合作、原題 La civil)、第74回カンヌ映画祭2021「ある視点」に正式出品され、Prize of Courage勇敢賞受賞作品。カンヌには監督以下主なスタッフ、俳優が出席した。ルーマニアの監督がどうしてメキシコを舞台に、麻薬密売にコントロールされた暴力をテーマにしようとしたのかは後述するとして、取りあえず作品紹介から始めたい。

(Prize of Courage勇敢賞を受賞したテオドラ・アナ・ミハイ監督)

『市民』(La civil)2021年

製作:Les Films du Fleuve / Menuetto Film / Mobra Films

監督:テオドラ・アナ・ミハイ

脚本:テオドラ・アナ・ミハイ、ハバクック・アントニオ・デ・ロサリオ・ゲレロ

音楽:ジャン=ステファン・ガルベ、ウーゴ・リペンス

撮影:マリウス・パンドゥル

編集:アライン・Dessauvage

キャスティング:ビリディアナ・オルベラ

プロダクション・デザイン:クラウディオ・ラミレス・カステリ

美術:ヘオルヒナ・フランシスコ・コンスタンティノ

衣装デザイン:ベルタ・ロメロ

メイクアップ&ヘアー:アルフレッド・ガルシア(メイク)、タニア・アギレラ(ヘアー)

プロダクション・マネージメント:ホセ・アルフレッド・モンテス、ウィルソン・ロバト、ルイス・ベルメンBerumen

製作者:ハンス・エヴェラート、(エグゼクティブ)チューダー・レウ、(共同)ジャン=ピエール・ダルデンヌ、リュック・ダルデンヌ、ミシェル・フランコ、エレンディラ・ヌニェス・ラリオス、テオドラ・アナ・ミハイ、クリスティアン・ムンジュウ、(ライン)サンドラ・パレデス、ほか

(左から、ハンス・エヴェラート、アルバロ・ゲレロ、アルセリア・ラミレス、監督、

脚本家ハバクック・アントニオ・デ・ロサリオ、カンヌ映画祭2021、フォトコール)

データ:製作国ベルギー=ルーマニア=メキシコ、スペイン語、2021年、ドラマ、135分、撮影地メキシコのビクトリア・デ・ドゥランゴ、期間2020年12月

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2021「ある視点」、カメラ・ドール対象作品、Prize of Courage(勇敢賞)受賞、FEST New Directora / New Films Festival 2021ゴールデン・リンクス賞、ハンブルク映画祭ポリティカル・フィルム賞、各受賞。エルサレム映画祭、東京国際映画祭、各ノミネーション。

キャスト:アルセリア・ラミレス(シエロ)、アルバロ・ゲレロ(グスタボ)、ホルヘ・A・ヒメネス(ラマルケ)、アジェレン・ムソ(ロブレス)、フアン・ダニエル・ガルシア・トレビニョ(エル・プーマ)、アレサンドラ・ゴニィ・ブシオ(コマンダンテ、イネス)、エリヒオ・メレンデス(キケ)、モニカ・デル・カルメン、メルセデス・エルナンデス、マヌエル・ビジェガス(リサンドロ) 、アリシア・カンデラス(メチェ)、ほか多数

ストーリー:メキシコ北部を舞台に10代の娘ラウラが組織犯罪に巻き込まれた母親シエロの闘いが語られる。警察や州当局が娘の捜索をしないなら、自らの手で捜すしかない。シエロは問題解決に取り組むなかで一人の主婦から怒りに燃える過激な闘士に変身する。自分の娘が麻薬密売カルテルによって誘拐殺害されたミリアム・ロドリゲスの実話をベースにしている。ミリアムは彼女自身の手で正義を司法に訴えた女性。ダルデンヌ兄弟、クリスティアン・ムンジュウ、ミシェル・フランコなど、カンヌ映画祭の受賞者たちがルーマニアの若手女性監督を応援している。映画界も時代の転機を迎えている。

(シエロ役のアルセリア・ラミレス)

(グスタボ役のアレバロ・ゲレロとラミレス、フレームから)

「朝目覚めると死にたい殺したいと思う」とミリアム・ロドリゲス

★テオドラ・アナ・ミハイは、ニコラエ・チャウシェスク独裁政権下の1981年ルーマニアのブカレスト生れた、監督、脚本家。1989年家族はベルギーに亡命、10代の初めに叔母が移住していたサンフランシスコに渡り、フランス系のアメリカン・インターナショナル・ハイスクールで学ぶ。ニューヨーク州のサラ・ローレンス・カレッジで映画を学んだ後、ベルギーに帰国する。ベルギーでは助監督を経験しながら、2000年短編「Civil War Essay」(サンフランシスコ映画祭ユース部門でCertificate of Merit 受賞)で監督デビューする。

★2014年ドキュメンタリー「Waiting for August」がカルロヴィ・ヴァリ映画祭でドキュメンタリー賞、HotDocs映画祭審査員賞を受賞している。その他アムステルダム、バルディビア、レイキャビック、ベルゲン、ブダペストなど各映画祭でドキュメンタリー賞を受賞している。受賞後、ヨーロッパ映画アカデミーの会員になり、制作会社One for the Road dvdaを設立する。社会的関連性の普遍的な問題を捉えた映画製作を目指しており、ベルギー、ラテンアメリカ、東欧間のコラボレーションを目指している。サンフランコ滞在中の2006年前後はまだ安全だったメキシコに度々旅行に出かけていたことが、本作製作の動機のひとつ。TVミニシリーズのほか短編「Alice」、「Paket」で経験を積み、今回劇映画長編デビューを果たした。

(カルロヴィ・ヴァリ映画祭のドキュメンタリー賞を受賞)

(ドキュメンタリー「Waiting for August」のポスター)

★上述したようにシエロのモデルになったミリアム・ロドリゲスは、「朝、目が覚めると死にたい殺したいと思う」と、ルーマニアの監督テオドラ・アナ・ミハイに語った。2014年に16歳だった娘カレンを誘拐殺害された。そのことが『市民』映画化の動機だったという。メキシコに渡って実態調査に2年以上かけ、メキシコの作家ハバクック・アントニオ・デ・ロサリオの協力を得て脚本を完成させることができた。最初のオリジナル・アイディアは、2015年に知り合うことになったミリアムの証言を軸にしたドキュメンタリーで撮る計画だったと語っている。しかしそれは、あまりに危険すぎて断念せざるを得なかった。「私たちは物語の展開に自由裁量を求めていたので、つまり証言者の誰も危険に晒したくなかった」のでドラマにしたとコメントしている。

(シエロのモデルになったミリアム・ロドリゲス)

(脚本共同執筆者ハバクック・アントニオ・デ・ロサリオと監督)

★娘ラウラは映画の冒頭で麻薬カルテルの手で誘拐される。組織は目の玉が飛び出すほどの身代金を強要する。母親は支払うが娘は戻ってこなかった。警察も当局も捜索をせず誰も助けてくれない。母親は自ら誘拐犯の追跡に身を投じる。2006年ごろは「夜間に外出できたし、国道を問題なく走ることができた」と監督、つまり今は危険だということ。シエロの苦しみはシエロに止まらず、中米、世界の各地の多くの市民たちに起きている。「俳優たちやスタッフが個人的な動機から出発した物語を語って私は元気づけられた」と監督、私たちは同じような誘拐事件が至る所に転がっており、その結果が絶望に終わることことを知っている。

★メインプロデューサーのハンス・エヴェラートはベルギーのプロデューサー、2017年制作会社「Menuetto Film」を設立した。2018年「The Conductor」、視聴者には不評だった日本との合作、ロックバンドのヘンドリック・ウィレミンスの「Birdsong」(19、『バードソング』20年公開)など。ベルギーの共同製作者ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ兄弟は、カンヌFFで2回のパルムドール(『ロゼッタ』『ある子供』)、脚本賞(『ロルナの祈り』)、グランプリ(『少年と自転車』)、監督賞(『その手に触れるまで』)と、もらえる賞は全部獲得した。ルーマニアのクリスティアン・ムンジュウは、『4ヶ月、3週と2日』でパルムドール、『汚れなき祈り』(脚本賞)、『エリザのために』(監督賞)受賞で知られている。メキシコのミシェル・フランコは、『父の秘密』(ある視点部門グランプリ)、『或る終焉』(脚本賞)、『母という名の女性』が「ある視点」の審査員賞を受賞と、共同製作者にカンヌFFの受賞者が名を連ねている。

★主役シエロを演じたアルセリア・ラミレスは、1967年メキシコシティ生れのベテラン女優、カルロス・カレラの『ベンハミンの女』、アルフォンソ・アラウ『赤い薔薇ソースの伝説』(92)、アルトゥーロ・リプスタインの「Asi es la vida」や『ボヴァリー夫人』を現代のメキシコを舞台にした「Las razones del corazón」、カルロス・アルガラ&アレハンドラ・マルティネス・ベルトランのミステリー「Verónica」(17)、TVシリーズ「ソル・フアナ・イネス」に主演している。

(アルセリア・ラミレス、カンヌ映画祭2021フォトコール)

追加情報:2023年1月20日、邦題『母の聖戦』で公開されました。

アルゼンチン映画 『明日に向かって笑え!』*8月6日公開 ― 2021年07月17日 16:26

ダリン父子がドラマでも父子を共演したコメディ

(スペイン語版ポスター)

★セバスティアン・ボレンステインの「La odisea de los giles」(英題「Heroic Losers」)が『明日に向かって笑え!』の邦題で劇場公開されることになりました。いつものことながら邦題から原題に辿りつくのは至難のわざ、直訳すると「おバカたちの長い冒険旅行」ですが、無責任国家や支配階級に騙されつづけている庶民のリベンジ・アドベンチャー。リカルド・ダリンとアルゼンチン映画界の重鎮ルイス・ブランドニが主演のコメディ、2年前の2019年8月15日に公開されるや興行成績の記録を連日塗り替えつづけた作品。本当は笑ってる場合じゃない。公開後ということで、9月にトロント映画祭特別上映、サンセバスチャン映画祭ではアウト・オブ・コンペティション枠で特別上映された。ダリンの息チノ・ダリンがドラマでも息子役を演じ、今回は二人とも製作者として参画しています。

(ドラマでも親子共演のリカルド・ダリンとチノ・ダリン)

*「La odisea de los giles」の作品紹介は、コチラ⇒2020年01月18日

*ボレンステイン監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2016年04月30日

*リカルド・ダリンの主な紹介記事は、コチラ⇒2017年10月25日

*チノ・ダリンの紹介記事は、コチラ⇒2019年01月15日

★公式サイトと当ブログでは、固有名詞のカタカナ起しに違いがありますが(長音を入れるかどうかは好みです)、大きな違いはありません。リカルド演じるフェルミンの友人、自称アナーキストのバクーニン信奉者ルイス・ブランドニ、フェルミンの妻ベロニカ・リナス(ジナス)、実業家カルメン・ロルヒオ役のリタ・コルテセ、などのキャリアについては作品紹介でアップしています。悪徳弁護士フォルトゥナト・マンツィ役アンドレス・パラ、銀行の支店長アルバラド役ルチアノ・カゾー、駅長ロロ・ベラウンデ役ダニエル・アラオスなど、いずれご紹介したい。

(監督と打ち合わせ中のおバカちゃんトリオ)

★原作(“La noche de la Usina”)と脚本を手掛けたエドゥアルド・サチェリは、大ヒット作『瞳の奥の秘密』(09)でフアン・ホセ・カンパネラとタッグを組んだ脚本家、ボレンステイン監督とは初顔合せです。大学では歴史を専攻しているので時代背景のウラはきちんととれている。

*『瞳の奥の秘密』の作品紹介は、コチラ⇒2014年08月09日

★作品紹介の段階では、受賞歴は未発表でしたが、おもな受賞はアルゼンチンアカデミー賞2019(助演女優賞ベロニカ・リナス)、ゴヤ賞2020イベロアメリカ映画賞、ホセ・マリア・フォルケ賞2020ラテンアメリカ映画賞、シネマ・ブラジル・グランプリ受賞、ハバナ映画祭2019、アリエル賞2020以下ノミネート多数。

(ゴヤ賞2020イベロアメリカ映画賞のトロフィーを手にした製作者たち)

★ネット配信、ミニ映画祭、劇場公開、いずれかで日本上陸を予測しましたが、一番可能性が低いと思われた公開になり、2年後とはいえ驚いています。公式サイトもアップされています。当ブログでは原題でご紹介しています。

★1都3県の公開日2021年8月6日から順次全国展開、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネマカリテ、ほか。新型コロナウイリスの感染拡大で変更あり、お確かめを。

最近のコメント