マルティン=カレロの「El llanto」*サンセバスチャン映画祭2024 ④ ― 2024年07月25日 16:21

マルティン≂カレロの「El llanto」―セクション・オフィシアル ②

★セクション・オフィシアルのノミネート2作目、ペドロ・マルティン=カレロのデビュー作「El llanto」の紹介です。当ブログ初登場の若い監督、1983年バジャドリード生れ、監督、脚本家、撮影監督。音楽産業、広告会社で働く。本作はロドリゴ・ソロゴジェンの共同脚本家としての実績豊富なイサベル・ペーニャと共同で脚本を執筆した。ホラー映画がコンペティションにノミネートされたのは2021年、パコ・プラサが初めてSSIFFに登場した「La abuela」でした。1973年バレンシア生れ、ジャウマ・バラゲロと共同監督した『RECレック』(07)や『エクリプス』(17)などで知名度もあるベテラン監督でしたが、マルティン=カレロは私たちにとって全く未知の監督、どんなホラーなのでしょうか。

*「La abuela」の紹介記事は、コチラ⇒2021年08月12日

「El llanto / The Wailing」

製作:Caballo Films / Setembro Cine / Tandem Films / Tarea Fina /

Noodles Production / El Llanto AIE 協賛RTVE / プライムビデオ

監督:ペドロ・マルティン=カレロ

脚本:イサベル・ペーニャ、ペドロ・マルティン=カレロ

音楽:オリヴィエ・アルソン

撮影:コンスタンサ・サンドバル

編集:ヴィクトリア・ラマーズ

キャスティング:マチルド・スノッドグラス、アランチャ・ベレス

プロダクションデザイン:ホセ・ティラド

美術:ルチアナ・コーン

メイクアップ&ヘアー:(ヘアー)フェデリコ・カルカテリ、ノエ・モンテス、(メイク主任)サライ・ロドリゲス、(特殊メイク)ナチョ・ディアス

プロダクションマネジメント:アルバロ・ディエス・カルボ、ベレン・サンチェス=ペイナド

製作者:エドゥアルド・ビジャヌエバ、クリスティナ・スマラガ、フェルナンド・デル・ニド、ジェローム・ビダル、イサベル・ペーニャ、ナチョ・ラビリャ、他

データ:製作国スペイン、フランス、アルゼンチン、2024年、スペイン語、サイコ・ホラー、107分、撮影地マドリード、ブエノスアイレス、ラプラタ、期間7週間、資金提供ICAA及びマドリード市議会、配給ユニバーサル・ピクチャーズ、海外販売フィルム・ファクトリー、公開スペイン2024年10月25日、メキシコ10月25日

映画祭・受賞歴:SSIFF 2024セクション・オフィシアル正式ノミネート

キャスト:エステル・エクスポシト(アンドレア)、マチルド・オリヴィエ(マリー)、マレナ・ビリャ(カミラ)、アレックス・モネル、ソニア・アルマルチャ、トマス・デル・エスタル、ホセ・ルイス・フェレル、リア・ロイス、クラウディア・ロセト、ラウタロ・ベットニ、ピエール・マルキーユ、他

ストーリー:時間の異なる瞬間に無意識に繋がり、自分たちを超えた脅威に直面する3人の女性のポートレート。何かがアンドレアをストーカーしているが、それを誰も彼女自身でさえも肉眼で見ることはできません。20年前、1万キロ離れた場所で同じ存在がマリーを恐怖させていた。それが何なのかカミラだけが理解できたのだが、誰もそれを信じなかった。その重苦しい脅威に直面したとき、3人は同じ抑圧的な泣き叫んでいるような音を聞きます。

(左から、イサベル・ペーニャ、マルティン=カレロ監督、エステル・エクスポシト)

★監督紹介:ペドロ・マルティン=カレロは、1983年バジャドリード生れ、監督、脚本家、撮影監督。マドリード映画学校ECAMで撮影演出を専攻、第1作ビデオクリップ「Blanc」がメディナ・デル・カンポ映画祭2014で審査員賞を受賞、インターネットで注目を集める。受賞は広告制作やロンドンのビデオクリップ制作会社 Blink Productions、バルセロナのCANADAの仕事に役立った。

(審査員賞の受賞スピーチをする監督、メディナ・デル=カンポFF 2014ガラ)

*主なフィルモグラフィー紹介は以下の通り:

2008年「5 segundos」短編13分、撮影。監督ジャン・フランソワ・ルゼ

2010年「Impares」TVシリーズ28話、脚本

2010~11年「Impares premium」TVシリーズ10話、脚本

2016年「Julius Caesar: Shakespeare Lives」短編3分、英語、監督

2017年「You Are Awake」短編4分、英語、監督、脚本、撮影

2017年「The Weeknd: Secrets」ミュージックビデオ3分、英語、監督

2018年「Who Stole the Cup?」ビデオ3分、英語、監督

2024年「El llanto」長編デビュー作、107分、監督、脚本(共同)

★脚本共同執筆者のイサベル・ペーニャ(サラゴサ1983)は、ロドリゴ・ソロゴジェンのデビュー作「Stockholm」(13)以来、SSIFF 2016コンペティション部門ノミネートの『ゴッド・セイブ・アス マドリード連続老女強姦殺人事件』(16、審査員賞)、同2018の「El reino」(ゴヤ賞2019オリジナル脚本賞)、同2022ペルラス部門の『ザ・ビースト』(公開タイトル『理想郷』)、他にベネチア映画祭2019オリゾンティ部門の『おもかげ』を監督と共同で脚本を執筆している。マルティン=カレロとの接点は、マドリードの映画学校ECAMの同窓生、彼女もTVシリーズ「Impares」の脚本を17話執筆している。

*イサベル・ペーニャのキャリア&フィルモグラフィーは、コチラ⇒2019年07月19日

(オリジナル脚本賞のトロフィーを手にしたイサベル・ペーニャ、ゴヤ賞2019ガラ)

★音楽を担当したオリヴィエ・アルソンは、1979年パリ生れ、ペーニャと同様『ゴッド・セイブ・アス マドリード~』、『ザ・ビースト/理想郷』、他にカルロタ・ペレダの「PIGGY」(22)などを手掛けている。製作者の一人エドゥアルド・ビジャヌエバは脚本家でもあり、TVシリーズの「Impares」や「Impares premium」の脚本を執筆している。ソロゴジェンの「Stockholm」、『おもかげ』、『ザ・ビースト/理想郷』をプロデュースしている。クリスティナ・スマラガ(1990)は、ビクトル・エリセの新作『瞳をとじて』のほか、アグスティン・ディアス・ヤネスの『アラトリステ』(06)とイシアル・ボリャインの『ザ・ウォーター・ウォー』(10)でそれぞれゴヤ作品賞を受賞しているスペインを代表する女性プロデューサーである。

★キャスト紹介:主役のアンドレアを演じたエステル・エクスポシト(マドリード2000)は、女優、モデル。人気TVシリーズ『エリート』(18~20、24話)のカルラ・ロソン役で人気に火がついた。映画デビューはミゲル・アンヘル・ビバスの「Tu hijo」(18、『息子のしたこと』)にホセ・コロナドと共演している。しかしジャウマ・バラゲロのヒット作「Venus」(22)でゴーゴーダンサーに扮してホラー映画デビューを果たした。これが今回の抜擢にも繋がったようです。2023年フォトグラマス・デ・プラタ(映画部門)女優賞を受賞。

(アンドレア役のエステル・エクスポシト、フレームから)

★共演者マリー役のマチルド・オリヴィエ(パリ1994)はフランスの女優、モデル、製作者。代表作はジュリアス・エイヴァリーのホラーSF『オーヴァーロード』(18、米国、プライムビデオ)、TVシリーズのスリラー『1899』(22、8話、Netflix)のクレマンス役。もう一人の共演者カミラ役のマレナ・ビリャ(ブエノスアイレス1995)は、アルゼンチンの女優、歌手、作曲家。代表作はサンセバスチャン映画祭2015でマルコ・ベルヘル監督がセバスティアン賞を受賞した「Mariposa」、彼女も銀のコンドル新人賞にノミネートされた。実話をベースにしたルイス・オルテガの『永遠に僕のもの』(18、公開19)、フアン・シュニットマンの「Rompiente」(20)、サンティアゴ・フィロルのホラーミステリー「Matadero」(22)など。若手アレックス・モネル、他ソニア・アルマルチャやトマス・デル・エスタルのベテランが脇を固めている。

(マリー役のマチルド・オリヴィエ、フレームから)

(カミラ役のマレナ・ビリャ、フレームから)

追加情報:東京国際映画祭2024ワールド・フォーカス部門に『叫び』の邦題で上映が決定しました。

イサベル・コイシェの『ひとつの愛』*東京国際映画祭2023 ― 2023年10月27日 15:44

スペインで最も精力的な監督がイサベル・コイシェ

★イサベル・コイシェ(Isabel Coixet 1960)の『ひとつの愛』(「Un amor」)は、第71回サンセバスチャン映画祭SSIFF 2023のコンペティション部門ノミネート作品、コイシェ監督がフェロス・シネマルディア賞、ホヴィク・ケウチケリアンが助演俳優賞(銀貝賞)を受賞したばかりです。時間切れで作品紹介が中途半端でしたが、今回東京国際映画祭ワールド・フォーカス部門のラテンビートFF共催作品に選ばれたのを機に情報も増えましたので、内容的に一部ダブりますが追加いたします。

★TIFFでは、バルセロナ出身ということかイザベル・コイシェとカタルーニャ語表記になっています。以前はラテンビートもスペイン語表記のイサベルでしたが今回はカタルーニャ語を使用しています。確かにコイシェはカタルーニャ語読みですから変だったわけです。当ブログも変更すべきか迷いましたが、当初からスペイン語読みのうえ紹介頻度が一番多く修正も厄介なので、今回は一応イサベルを踏襲します。主なフィルモグラフィー紹介は、『マイ・ブックショップ』(17)までですが、以下にアップしています。

*コイシェ監督のフィルモグラフィーは、コチラ⇒2018年01月07日

(コイシェ監督、SSIFF2023、9月26日レッドカーペットにて)

『ひとつの愛』(原題「Un amor」)

製作:Buena Pinta Media / Crea SGR / Perdición Films / Monte Glauco / ICEC / ICAA / RTVE / TV3 / Movister+ 他

監督:イサベル・コイシェ

脚本:イサベル・コイシェ、ラウラ・フェレロ、原作サラ・メサの ”Un amor”

撮影:ベト・ローリッヒ

編集:ジョルディ・アサテギ

キャスティング:カルロス・ラサロ、ソフィア・シベロニ

衣装デザイン:スエビア・サンペラヨ

メイクアップ:アイノア・エスキサベル、Izaskun Makua

プロダクション・マネージメント:エバ・タボアダ、クリス・ラフロント

製作者:サンドラ・エルミダ、マリサ・フェルナンデス・アルメンテロス、(エグゼクティブ)ベレン・アティエンサ、クリスティナ・レラ・ガルシア

データ:製作国スペイン、2023年、スペイン語、ドラマ、129分、配給BTeam Pictures(スペイン)、公開スペイン11月10日

映画祭・受賞歴:サンセバスチャン映画祭2023セクション・オフィシアル、フェロス・シネマルディア賞(イサベル・コイシェ)、助演俳優賞(ホヴィク・ケウチケリアン)受賞、レインダンス映画祭コンペティション部門、監督賞、俳優賞(ライア・コスタ)ノミネート、東京国際映画祭ワールド・フォーカス部門正式出品など

キャスト:ライア・コスタ(ナット/ナタリア)、ホヴィク・ケウチケリアン(アンドレアス)、ルイス・ベルメホ、ウーゴ・シルバ(ヒッピーのPíterピーテル)、イングリッド・ガルシア≂ヨンソン(ララ)、フランセスコ・カリル(カルロス)、タマラ・ベルベス(美容師)、ビオレタ・ロドリゲス、他多数

ストーリー:経験の浅い駆け出しの翻訳家であるナットは、都会での息苦しい生活を逃れ、スペイン奥地に典型的な小さな村ラ・エスカパに避難所を見つけます。壁に亀裂や雨漏りのする廃屋で彼女は人生を立て直そうと決意しています。家主から飼いならしていない犬を歓迎のしるしとしてプレゼントされるが、彼が本性をあらわすのに時間はかからないだろう。やがて家主との対立、村民の不信感に直面する。隣人ドイツ人のアンドレアスの不穏な性的提案を受け入れることで、ナットは自分自身を驚かせることになる。この奇妙で矛盾をはらんだ出会いから、貪欲で強迫的な情熱が彼女に芽生えてくる。今まで彼女が自分だと思っていた女性は、本当に自分なのだろうか、実存への疑念と破壊的な性的役割を探求することになる。

(現地入りした「Un amor」のチーム、SSIFF 2023、9月26日フォトコール)

サラ・メサのベストセラー小説の映画化

★新作はサラ・メサ(マドリード1976)の同名小説の映画化、勿論小説と映画はジャンルも異なり別物ですが、簡単に紹介しておきます。マドリード生れですが幼少時からセビーリャで育ち、現在もセビーリャ在住です。スペイン文献学を学んでいる。詩人としてスタートをきり、2007年、詩集”Este jilguero agenda”でミゲル・エルナンデス文化財団の詩歌国民賞を受賞しましたが、作家として活躍するようになる。2017年、小説”Cicatriz”でフアン・デ・サンクレメンテ文学賞など受賞歴も多い。ベストセラーとなった”Un amor”(2020年刊)は2021年の日本でいう本屋大賞を受賞している。作品は米国、イタリア、オランダ、フランス、ドイツ、ギリシャ、ポルトガル、デンマーク、ノルウェーで翻訳出版されているが、日本での翻訳書はないようです。

★原作の解説を読むと3つのパートに分かれているが、タイトルが示すように物語は〈愛〉がテーマの中心で、多くのファンタズマに溢れている。コイシェがどのパートを選んだかは未見なので想像するしかないのだが、その特徴はナット(ライア・コスタ)を筆頭に〈ドイツ人〉と呼ばれているが実際はドイツ人でないアンドレアス(ホヴィク・ケウチケリアン)、ヒッピー役(ウーゴ・シルバ)など、いわゆる村に流れついた異邦人がストーリーの推進役になっていることです。ナットとアンドレアスに焦点を当てているようですが、小説はぞんざいな応対でナットを不安にさせる土地の人である家主(ルイス・ベルメホ)の人格造形が重要視されているようです。

(ライア・コスタとコイシェ監督、SSIFF2023、9月26日フォトコール)

★ナットにお近づきの印として犬を進呈するなど最初は友好的に見えるが、いずれ本性をあらわすのに時間はかからない。この躾けされていない犬が一つの原因で、ナットの人生は思いもかけない方向に転がり始める。夜中に煩く吠えるので、ヒロインは〈嫌なやつ〉という意味のシエソと命名する。このシエソも重要な登場人物のようです。20年前の映画ですが、ラース・フォン・トリアーのデンマーク映画『ドッグヴィル』(03)を思い起こした批評家の記事を目にしました。確かに共同体VS侵入者の構図もよく似ている。共同体を代表する家主は、侵入者のドイツ人より興味深い人物のように読めます。

(ルイス・ベルメホ、9月26日、プレス会見にて)

★舞台となる地名、La Escapaラ・エスカパは架空の村でしょうが、かつてアラゴン州ウエスカに同名の村が存在していたので検索してみたら、現在は廃村となって誰も住んでいないとありました。映画に出てくるような朽ちかけた建物が残っている。スペイン語のescaparは、逃れる・脱出するという意味なので、作家がそれと関係づけて付けたのかもしれない。どこにでもあるようなありきたりのEl Glauco 山(緑の山)の麓の村という設定になっています。実際の撮影はアラゴンの隣州、ワインで有名なリオハの何ヵ所かで行われた。

★都会でぼろぼろになった30歳代の独身女性の逃避行など平凡すぎていただけませんが、サラ・メサの手にかかるとベストセラーになる。語り口は辛辣で、嫉妬、暴力、悲劇、拒否または放棄、誘導、タブーが複雑にミックスされている。先入観を捨て事柄を安易に裁くことなく注意を向けることが、読者、あるいは観客に求められているようです。ナットが借りることになった雨漏りのする家がそもそも曰く付きの家で、かつて近親相姦の関係にあった兄妹が住んでいて、村民によって追い出されたため空き家になっていたことが知らされる。ナットは格安だったので借りたのだが、なんだかギリシャ悲劇を連想させるではないか。

★ナットとアンドレアスの一風変わった交換条件による性的関係は、ポール・ヴァーホーヴェンのスリラー『エル ELLE』(16)の潜在的な欲望や衝動に突き動かされていくヒロインを連想させる。また2022年のノーベル文学賞を受賞した、フランスのオートフィクション作家のアニー・エルナー(1940~)の『シンプルな情熱』(91)も類似点がありそうです。年下の不倫相手との関係をあるがままに描き、自身の内面を掘り下げ、一体自分は何者かと冷静に自問している。階級社会のフランスで彼女のようなノルマンディー生れの労働者階級の女性が遭遇するジェンダー差別、疎外感、失望を飾らない文体で描き、多くの読者の共感を得ている。著作の多くが翻訳、文庫化されている。原作と映画の楽しみ方は別物であるが、作家と監督は意気投合したという報道なので公開を待ちたい。

(サラ・メサとイサベル・コイシェ)

★主役の二人、ナット役のライア・コスタとアンドレアス役のホヴィク・ケウチケリアンの纏まったキャリア紹介はしていないので次回にアップしたい。特にケウチケリアンは、スペインでも特異な経歴の持ち主、『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』(18)だけでない活躍を紹介したい。

チリのクリストファー・マレーの『魔術』*東京国際映画祭2023 ― 2023年10月16日 16:48

正義を求める少女の物語『魔術』はファンタジー・ドラマ

★ワールド・フォーカス部門(ラテンビートFF共催)で上映されるクリストファー・マレーの『魔術』は、1880年、チリのレクタ・プロビンシア団体のメンバーが使ったという〈魔術〉が告発された実話にインスパイアされた映画です。18世紀から20世紀初頭まで実際に存在していた組織のようです。チリの先住民はペルーやメキシコのように多くありませんが、マプチェ・ドゥングン語を話すマプチェ族が現在でも減少したとはいえ約70万人を数え、これは全人口の4%に当たります。本作でもスペイン語、ドイツ語の他にマプチェ・ドゥングン語が使用されている。その抵抗の歴史は現在でも息づいており、チリの文化や政治の多様性に影響を与えている。2021年から「先住民の日」(6月20日)が設けられ、日本の「山の日」や「スポーツの日」のように日曜日と重なるとずれる移動祝日となった。

★ジャンルはファンタジーに分類されているようですが、上記のような背景を頭に入れて観ると、また違った見え方があるのではないかと思います。本作の舞台チロエはロス・ラゴス州に属するチリでも2番目に大きな島です。今回コンペティション部門で上映される、フェリペ・ガルベスの『開拓者たち』の舞台になるティエラ・デル・フエゴが最大の島、こちらは先住民セルクナム(またはオナス)族のジェノサイドが語られ、チリ共和国の歴史の一端が描かれている。これは偶然ではなく、若い監督たちが自国の負の歴史に目を向け始めているのかもしれません。

『魔術』(「Sorcery / Brujería」)

データ:製作国チリ=メキシコ=ドイツ、2023年、スペイン語・マプチェドゥングン語・ドイツ語、ファンタジー・ドラマ、100分、製作はBord Cadre Films、Fabula、Match Factory Productions。

映画祭・受賞歴:サンダンス映画祭2023ワールド・フィルム・ドラマ部門でプレミア、ヨーテボリFF国際コンペティション正式出品、トゥールーズ(シネラティノ)FF作品賞受賞、富川(プチョン)ファンタスティックFF作品賞受賞、シッチェスFFファンタスティック部門正式出品、ミュンヘンFF、他

監督:クリストファー・マレー(マーレイ、サンティアゴ1985)、脚本はパブロ・パレデスとの共同執筆、長編3作目。製作者にはFabulaのパブロ&フアン・デ・ディオス・ラライン兄弟が参画している。撮影マリア・セッコ、編集パロマ・ロペス、音楽レオナルド・ハイブルム。監督キャリア&フィルモグラフィーについては、デビュー作『盲目のキリスト』(ラテンビートFF2016)で紹介しています。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介記事は、コチラ⇒2016年10月06日

キャスト:バレンティナ・ベリス・カイレオ(ロサ)、ダニエル・アンティビロ(マテオ・コニュエカル)、セバスティアン・ヒュルク(TIFF表記フールク、農場主ステファン)、フランシスコ・ヌニェス(ロサの父親フアン)、ダニエル・ムニョス(副代理人アセベド)、ネディエル・ムニョス・ミラロンコ(アウロラ・キンチェン)、アニック・ドゥラン(ステファンの妻アグネス)、イケル・エチェベルス(ステファンの息子フランツ)、他

ストーリー:1880年、チリの離島チロエ、先住民の少女ロサはドイツ人の入植者が経営する農場に父親と一緒に住み込みで働いている。ある日のこと、農場主が不手際を理由に父親を無残な方法で殺害したとき、ロサは正義を求めて、強力な魔術師の組織の王に助けを求めに出発します。

(ロサ)

(農場主ステファン)

(ステファンの家族)

(ロサと副代理人アセベド)

(ロサとアウロラ・キンチェン)

バスク映画特集として5作品上映*東京国際映画祭2023 ― 2023年10月14日 16:22

金貝賞「O Corno / The Rye Horn」が『ライ麦のツノ』の邦題で上映

★今年の東京国際映画祭2023 TIFF では、ワールド・フォーカス部門にラテンビート共催作品5作、バスク映画特集に5作、コンペティション部門の1作を含めると11作品がエントリーされた。うち先だって閉幕したサンセバスチャン映画祭 SSIFF のセクション・オフィシアル(コンペティション)にノミネートされた女性監督の3作(うち1作が金貝賞)、オリソンテス・ラティノス部門やマラガ映画祭の金のビスナガ賞受賞作を含む2作、カンヌ映画祭の短編を含む3作と、長短はあるもの一応作品紹介をオリジナル・タイトルでアップ済みです。未紹介はチリのクリストファー・マレーの『魔術』(「Sorcery / Brujeria」)とベルタ・ガステルメンディ&ロサ・スフィアの『ディープ・ブレス 女性監督たち』の2作です。

◎コンペティション部門

『開拓者たち』(「Los colonos / The Settlers」)

データ:製作国チリ=アルゼンチン=イギリス=ドイツ、ほか計8ヵ国、2023年、スペイン語・英語、歴史ドラマ、97分、カンヌFF「ある視点」に正式出品、長編デビュー作。

監督フェリペ・ガルベス(サンティアゴ1983)は、監督、脚本家、フィルム編集者。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年05月15日

◎ワールド・フォーカス部門ラテンビート共催作品

『犯罪者たち』「Los delincuentes / The Dlinquents」

データ:製作国アルゼンチン=ブラジル=ルクセンブルク=チリ、2023年、スペイン語、コメディ、90分、カンヌ映画祭「ある視点」正式出品。本作は長編4作目になる。

監督ロドリゴ・モレノ(ブエノスアイレス1972)は、監督、脚本家、製作者。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年05月11日

『ひとつの愛』「Un amor」

データ:製作国スペイン、2023年、スペイン語、140分、サラ・メサのベストセラー小説の映画化、豪華キャストの話題作。SSIFFセクション・オフィシアルにノミネート、フェロス・シネマルディア賞を受賞、ホヴィク・ケウチケリアンが助演俳優賞(銀貝賞)を受賞した。

監督イサベル・コイシェ(バルセロナ1960)、監督、脚本家。

*作品紹介は、コチラ⇒2023年10月27日

『Totem』(原題「Tótem」)

データ:製作国メキシコ=デンマーク=フランス、2023年、スペイン語、ドラマ、95分、ベルリンFFコンペティション部門、エキュメニカル審査員賞受賞、SSIFFオリソンテス・ラティノス部門ノミネート、ほか受賞歴多数。

監督リラ・アビレス(メキシコシティ1982)は、監督、脚本家、製作者。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年08月31日

(アビレス監督と、ベルリンFFにて)

『ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ』(短編「Strange Way of Life」)

データ:製作国スペイン、2023年、英語、30分、ウエスタン、カンヌ映画祭2023アウト・オブ・コンペティション、特別上映。

監督ペドロ・アルモドバル

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年05月04日

『魔術』(「Sorcery / Brujeria」)

データ:製作国チリ=メキシコ=ドイツ、ファンタジードラマ、100分

監督クリストファー・マレー(サンティアゴ1985)は、ラテンビートFF2016で『盲目のキリスト』が上映されており、監督キャリア&フィルモグラフィーを紹介している(表記マーレイで紹介)。パブロ・ラライン兄弟の制作会社「Fabula」が手掛けている。別途作品紹介の予定。

*作品紹介は、コチラ⇒2023年10月16日

◎ワールド・フォーカス部門バスク映画特集

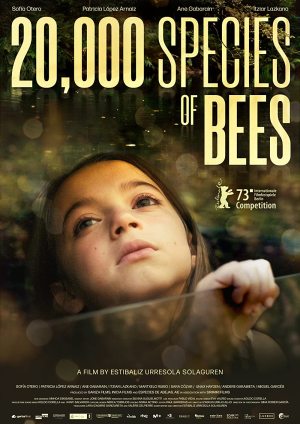

『20,000種のハチ』(仮題「20.000 especies de abejas」)

データ:製作国スペイン、2022年、スペイン語・バスク語・フランス語、ドラマ、129分、ベルリン映画祭プレミア(9歳のソフィア・オテロ銀熊賞)、マラガ映画祭金のビスナガ賞、SSIFF セバスティアン賞受賞など受賞歴多数。

監督:エスティバリス・ウレソラ・ソラグレンのデビュー作

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年03月03日

(金のビスナガ賞を受賞したエスティバリス・ウレソラ、マラガFFにて)

『女性たちの中で』(「Las buenas compañías」)

データ:製作国スペイン=フランス、2023年、スペイン語、93分。舞台が1970年代のバスク州のサンセバスティアンで実話に基づいています。

監督シルビア・ムント(バルセロナ1957)、女優、監督、脚本家、舞台演出家。ドキュメンタリー、TVムービー、短編、マラガ映画祭監督賞他、受賞歴多数。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年03月08日

(女優の知名度が高いシルビア・ムント監督)

『ライ麦のツノ』(「O Corno / The Rye Horn」)

データ:製作国スペイン=ポルトガル=ベルギー、2023年、ガリシア語、ポルトガル語、103分。

監督ハイオネ・カンボルダ(サンセバスティアン1983)、監督、脚本家、アートディレクター、長編2作目が、SSIFF コンペティション部門にガリシア語映画として初めてノミネートされ、見事金貝賞を受賞したばかりです。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年07月17日

(金貝賞のトフィーを手にしたカンボルダ監督と製作者、SSIFF 2023 授賞式)

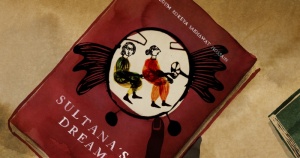

『スルタナの夢』(SF アニメーション「El sueño de la sultana / Sultana’s Dream」)

データ:製作国スペイン=ドイツ、85分、SSIFF コンペティション部門ノミネート、バスク映画部門イリサル賞受賞作品。

監督イサベル・エルゲラ(サンセバスティアン1961)、アニメーション作家、長編デビュー作、短編多数。

*監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2023年07月17日

(イリサル賞受賞スピーチをするエルゲラ監督、SSIFF 2023 授賞式)

『ディープ・ブレス 女性映画監督たち』(ドキュメンタリー)

「Arnasa Betean / A pulmón. Mujeres Cineastas / A Deep Breath,Women Filmmakers」

データ:製作国スペイン(バスク自治州)、2023年、バスク語・スペイン語、75分

監督ベルタ・ガステルメンディ&ロサ・スフィア、海中撮影にはルベン・クレスポが手掛けている。

キャスト:エレア・ロペス、ララ・ララニャガ、アイノア・インコグニート(以上3人はダイバー)、主な映画監督に、来日したこともあるアランチャ・エチェバリア(『カルメン&ロラ』)、イサベル・エルゲラ(『スルタナの夢』)、ゴヤ賞2023の新人監督賞のアラウダ・ルイス・デ・アスア(「Cinco lobitos」)、アナ・ムルガレン(「García y García」)、SSIFF2023 のガラの監督の一人ミレイア・ガビロンド、『20,000種のハチ』をプロデュースしたララ・イサギレ、ほか多数。ここ最近のバスクの女性監督たちが出演している。

(バスクの女性監督たち)

、

★今年の話題作、ベネチアFF金獅子賞を受賞したヨルゴス・ランティモスの『哀れなるものたち』、カンヌFFの監督賞、SSIFF でクリナリー映画賞を受賞したトラン・アン・ユンの『ポトフ』など、公開が決定している映画も上映される。10月14日からチケット発売が始まっている。

フェリペ・ガルベスのデビュー作が「ある視点」に*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月15日 11:36

「ある視点」にフェリペ・ガルベスのデビュー作「Los colonos」がノミネート

★チリのフェリペ・ガルベスのデビュー作「Los colonos」が「ある視点」に正式出品、チリ、アルゼンチン、オランダ、フランス、デンマークなど8ヵ国との合作、ガルベス監督は1983年チリのサンティアゴ生れ、監督、脚本家、フィルム編集者。「ある視点」ノミネートは2011年のクリスティアン・ヒメネスの「Bonsai」以来12年ぶりです。本作は東京国際映画祭2011ワールド・シネマ部門で『Bonsai~盆栽』としてアジアン・プレミアされた。「Los colonos」の舞台は20世紀初頭のチリ南端ティエラ・デル・フエゴ島、先住民族セルクナム(またはオナス)のジェノサイドをテーマにした歴史物、彼らがチリの正史から消されてきた過程を探求している。

「Los colonos / Les colons / The Settlers」(仮題「入植者たち」)

製作:Quijote Films(チリ)、Rei Cine(アルゼンチン)、Quiddity Films(英)、Volos Films(台湾)、共同製作:Cine Sud Promotion(仏)、Snowglobe(デンマーク)、Film I Vast(スウェーデン)、Sutor Kolonko(独)

監督:フェリペ・ガルベス

脚本:フェリペ・ガルベス、アントニア・ヒラルディ

音楽:Harry Allouche

撮影:Simone D’Arcangelo

編集:Mattieu Taponier

プロダクション・デザイン:セバスティアン・オルガンビデ

衣装デザイン:ナタリア・アラヨン、ムリエル・パラ

メイクアップ&ヘアー:ダミアン・ブリッシオ

製作者:ジャンカルロ・ナシ、ステファノ・センティニ、ベンジャミン・ドメネク、サンティアゴ・ガレッリ、エミリー・モーガン、マティアス・ロベダ、ティエリー・ルヌーベル、(エグゼクティブ)コンスタンサ・エレンチュン、エイミー・ガードナー、ほか共同製作者多数

データ:製作国アルゼンチン、チリ、イギリス、台湾、ドイツ、スウェーデン、フランス、デンマーク、スペイン語・英語、2023年、歴史ドラマ、97分

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2023「ある視点」部門正式出品、初長編監督作品賞カメラドールにもノミネートされている。

キャスト:カミロ・アランシビア(メスティーソのセグンド)、ベンジャミン・ウェストフォール(アメリカ人傭兵ビル)、マーク・スタンリー(イギリス人マクレナン中尉)、サム・スプルエル(マルティン大佐)、アルフレッド・カストロ(スペイン人地主ホセ・メネンデス)、マリアノ・リナス(フランシスコ・モレノ)、ルイス・マチン(司教)、マルセロ・アロンソ(大統領勅使ビクーニャ)、アグスティン・リッタノ(アンブロシオ大佐)、ミシェル・グアーニャ(キエプジャ)、アドリアナ・ストゥベン(ホセフィナ・メネンデス)、ほか

ストーリー:19世紀末に羊牧場はチリのパタゴニア地方の領土を拡大していきました。1901年、裕福な地主ホセ・メネンデスは先住民の土地を開拓し、大西洋への道を開くために3人の男を雇いました。最終的な目的は当時の白人の使命に従って、この広大で肥沃な領土を文明化することでした。メスティーソのセグンド、元ボーア戦争のイギリス人船長のマクレナン、アメリカ人傭兵ビルの3人は、国家がメネンデスに与えた土地の境界を定める遠征に乗り出していった。最初は行政上の遠征のように見えたものが、次第に先住民に対する暴力的な狩猟へと変質していった。1901年から1908年のあいだにティエラ・デル・フエゴ島での先住民セルクナム虐殺を描き、先住民が被った植民地化、暴力、不正義というテーマを探求しています。

★ガルベス監督談によると「誰が歴史を書くのか、どのように書かれるのか、その過程で映画の立ち位置はどのように占めるのかを考えさせてくれる」映画だとコメント。チリの正史から消されてきた先住民虐殺の事実が、如何にして闇に葬られてきたのか、その過程がどうして可能だったのか、メネンデス一家がどのように資金調達をしたのかが語られる。「この映画は、内なる旅とその登場人物の精神の崩壊を通して、強制的に文明化されたモデルを反映させた」とプレスリリースで語っている。チリが建国(1818年)100周年を迎えようとしていた頃の過去にさかのぼり、現在にまで及ぶ理念が語られる。

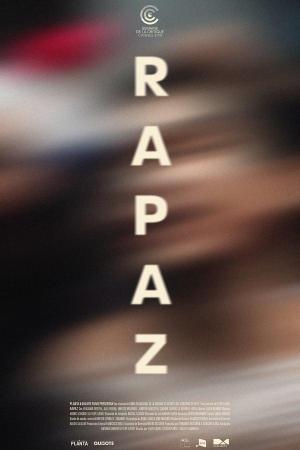

★監督紹介:フェリペ・ガルベス(Felipe Galvez Haberle)、1983年サンティアゴ生れ、監督、脚本家、フィルム編集。2008年フィルム編集者としてキャリアをスタートさせる。2009年の短編「Silencio en la sala」(12分)がBaficiブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭に正式出品されベスト短編賞を受賞。2018年「Rapaz」(13分)がカンヌ映画祭併催の「批評家週間」にノミネートされたことで、その後ウルグアイ映画祭2018、ダウンタウン・ロスアンゼルスFF、ノーステキサスFF、ダラスFF2019のグランプリを受賞、バレンシアFFのCinema Joveにノミネートされた。本作は携帯電話の盗難で告発された十代の少年の市民拘留を描いている。フィルム編集ではクラウディオ・マルコネの「En la Gama de los Grises」(15)、マルティン・ロドリゲス・レドンドのデビュー作「Marilyn」(18)など受賞歴のある映画を多数手掛けている。

(短編「Rapaz」のポスター)

★カンヌFF2000「ある視点」にノミネートされたミゲル・リティンの「Tierra del Fuego」は、ティエラ・デル・フエゴを舞台にしている。セルクナム虐殺をリードした一人であるルーマニア人ジュリアス・ポッパーを主人公にしたクロニカである。他に先住民ジェノサイドに言及している作品にパトリシオ・グスマンのドキュメンタリー「El botón de nácar」(15)があり、この作品は『真珠のボタン』の邦題で公開されています。

*監督作品は以下の通り:

2009年「Silencio en la sala」短編12分、監督、脚本、編集

2011年「Yo de aqui te estoy mirande」短編、監督、脚本、編集

2018年「Rapaz」短編13分、監督、脚本、編集

2023年「Los colonos」長編デビュー作、監督、脚本

*「Marilyn」の作品紹介は、コチラ⇒2018年02月25日

*『真珠のボタン』の作品紹介は、コチラ⇒2015年11月16日

*追加情報:本作は『開拓者たち』の邦題で、東京国際映画祭2023にノミネートされた。

アルモドバルの英語映画第2弾「Strange Way of Life」*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月04日 15:53

ルシア・ベルリンの短編『掃除婦のための手引き書』の映画化を断念

(ペドロ・パスカルとイーサン・ホーク主演「Strange Way of Life」ポスター)

★ペドロ・アルモドバル英語映画2作目となる「Strange Way of Life」は、ネオウエスタン、ファッションブランドのサンローランが製作に参加するなど話題に事欠かない。長編新作はケイト・ブランシェット主演が予定されていたルシア・ベルリンの短編『掃除婦のための手引き書』の映画化のはずでしたが、どうやら本作を断念したようです。2022年に新設されたゴヤ賞国際ゴヤの第1回受賞者に選ばれたブランシェットのプレゼンターはアルモドバルでしたから、当時は少なくともまだ良好な関係だったのでしょうか。死後十年を経て「再発見」された作家の小説の映画化が立ち消えになったのは、個人的には非常に残念です。さて本題の「Strange Way of Life」は、主役二人を除いてスペインの若いガラン俳優たち、製作も『ペイン・アンド・グローリー』や『パラレル・マザーズ』の常連が手掛けており、どんなウエスタンに仕上がっているのでしょうか。

「Strange Way of Life / Extraña forma de vida」2023

製作:El Deseo / Saint Laurent /

監督・脚本:ペドロ・アルモドバル

撮影:ホセ・ルイス・アルカイネ

音楽:アルベルト・イグレシアス

編集:テレサ・フォント

プロダクション・デザイン:アンチョン・ゴメス

美術:マリア・クララ・ノタリ

セット・デコレーション:ビセンテ・ディアス

衣装デザイン:アンソニー・ヴァカレロ

メイクアップ&ヘアー:アナ・ロサノ(メイク)、ノエ・モンテス(ヘアー)

製作者:アグスティン・アルモドバル、エステル・ガルシア、アンソニー・ヴァカレロ

データ:製作国スペイン、2023年、英語、短編30分、ウエスタン、撮影:アルメリア県タベルナス、配給ソニーピクチャーズ・クラシックス、公開スペイン5月26日

映画祭・受賞歴:第76回カンヌ映画祭コンペティション外(特別上映)正式出品。

キャスト:ペドロ・パスカル(シルバ)、イーサン・ホーク(ジェイク保安官)、マヌ・リオス、ジェイソン・フェルナンデス(青年ジェイク)、ジョゼ・コンデッサ(青年シルバ)、ペドロ・カサブランク、ダニエル・リベド(保安官代理)、サラ・サラモ、エレニス・ローハン(クララ)、ジョージ・ステイン、ヴァシレイオス・パパテオカリス、他

ストーリー:ビタークリークから彼を遠ざける砂漠を馬に乗って横断する男シルバの物語、彼はジェイク保安官を訪ねてやって来た。25年前、保安官と牧場労働者のシルバの二人は、金で雇われたガンマンとして一緒に働いていた。シルバは青年時代の友との再会を口実にやってきた。実際、彼らは再会を喜びあうのだが、翌朝、ジェイク保安官は彼の旅の動機が昔の友情の思い出ではないとシルバに告げる。男性二人のラブストーリー。

(シルバとジェイク保安官)

アマリア・ロドリゲスの有名なファドが暗示するもの

★かつてセルジオ・レオーネがクリント・イーストウッドとタッグを組んだマカロニ・ウエスタン「ドル箱三部作」(『荒野の用心棒』64、『夕陽のガンマン』65、『続・夕陽のガンマン』66)の撮影用に建てられた町でクランクインした。スペイン南部アンダルシア地方のアルメリア県タベルナスのウエスタン村テキサス・ハリウッド、北にはシエラネバダ山脈がそびえ、南は地中海を臨む風光明媚なガタ岬、ヨーロッパ唯一の砂漠といわれるタベルナス砂漠がある。2002年にはイーストウッドをカメオ出演させたアレックス・デ・ラ・イグレシアの『800発の銃弾』(02)もここで撮影されている。かつてのアルメリア地方は格安マカロニ・ウエスタンの聖地であった。ウエスタンではないが、ガタ岬で撮影されたのがダビ・マルティン・デ・ロス・サントスの『マリアの旅』(20)である。

(撮影中のアルモドバル、2022年)

★本作のタイトルは、ポルトガルのファドの女王アマリア・ロドリゲス(リスボン1920~99)の有名なクラシック・ファド「Estranha forma de vida」(奇妙な生き方)から採られており、「あなた自身の欲望に背を向けて生きるものほど奇妙な存在はない」ことを示唆している。サンローランのアンソニー・ヴァカレロが製作だけでなく衣装デザインを兼ねている。撮影監督ホセ・ルイス・アルカイネは、『ペイン・アンド・グローリー』、『ボルベール〈帰郷〉』、『私が、生きる肌』などで監督お気に入り、ゴヤ胸像のコレクターと言われる音楽監督アルベルト・イグレシアスは、『私の秘密の花』(95)以来『パラレル・マザーズ』まで12作に参加している常連です。

★フィルム編集のテレサ・フォントとセット・デコレーションのビセンテ・ディアスは、共に『ペイン・アンド・グローリー』、『ヒューマン・ボイス』、『パラレル・マザーズ』を手掛けている。プロダクション・デザインのアンチョン・ゴメスは、バスク出身のベテランのアートディレクター、1997年の『ライブ・フレッシュ』から『パラレル・マザーズ』まで10作ほど手掛けている。ブエノスアイレス出身のアートディレクターマリア・クララ・ノタリは、2009年の『抱擁のかけら』からで『ペイン・アンド・グローリー』、『ヒューマン・ボイス』、本作が4作目だが、公開されたものではアルゼンチン映画でダミアン・シフロンのヒット作『人生スイッチ』や、アスガー・ファルハディの『誰もがそれを知っている』などがある。

★キャスト陣では、シルバ役のペドロ・パスカル(サンティアゴ1975)はチリ出身、TVシリーズ『ナルコス』(2019~23 Netflix)のDEA麻薬取締局の捜査官ハビエル・ペーニャ役で認知度は高い。実在する捜査官だがお化粧直しが多くて本人イコールとは言えない。1973年、もう一つの「9.11」と称されるピノチェト将軍率いるチリ・クーデタによりアジェンデ政権は崩壊した。アジェンデ支持派だった両親はペドロを連れてデンマークに亡命、後アメリカに渡りカリフォルニア、テキサスで育った。国籍はチリと米国、母語はスペイン語、ほかは英語である。オレンジ・カウンティ芸術学校、ニューヨーク大学ティッシュ芸術学校で学び、ニューヨーク在住。出演作はテレビ、短編を含めると60作以上、代表作は『ナルコス』以外では、『ワンダーウーマン』(11)、『ワンダーウーマン1984』(20)、『トリプル・フロンティア』(19)、TVシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』(14)、『ザ・マンダロリアン』(2019~23)、ホラーSFアドベンチャー「The Last of Us」(23)では主役を演じている。

(シルバ役のペドロ・パスカル、フレームから)

★イーサン・ホーク(オースティン1970)は、俳優、作家、脚本家、監督。1985年『エクスプロラーズ』でデビューしたが、学業に戻ってカーネギー・メロン大学で演技を学び、その後ニューヨーク大学でも学んだが、いずれも演技と両立せず中退している。ピーター・ウィアーの『いまを生きる』(89)で復帰、リチャード・リンクレイターの連作『恋人までの距離』(95)、『ビフォア・サンセット』(04)、『ビフォア・ミッドナイト』(13)に出演、2作目と3作目では脚本を監督と共演のジュリー・デルピーの3人で執筆、アカデミー脚色賞にノミネートされている。俳優としてはアカデミー賞は受賞していないが、『トレーニングデイ』(01)で助演男優賞に初ノミネート、2014年の『6才のボクが、大人になるまで』でもノミネートされた。アメナバルのサイコ・スリラー『リグレッション』(15)の刑事役、黒澤明の『七人の侍』をもとにした『荒野の七人』(60)のリメイク版『マグニフィセント・セブン』(16)では南北戦争で心に傷を負ったガンマン役で出演している。

★カトリーヌ・ドヌーヴが主演した是枝監督の『真実』(19)では、ジュリエット・ビノシュと夫婦役を演じ、ガルシア・マルケスの息ロドリゴ・ガルシアの『レイモンド&レイ』(22)では、ユアン・マクレガーと異母兄弟になった。マリベル・ベルドゥが共演している。2023年12月にNetflix 配信が決定しているサイコスリラー「Leave the World Behind」(リーブ・ザ・ワールド・ビハインド)に主演している。オスカー像を持っていなくても、サンセバスチャン映画祭2016ドノスティア栄誉賞を受賞しており、スペインでは知名度のあるハリウッドスターです。

*『リグレッション』の紹介記事は、コチラ⇒2015年01月03日

*ドノスティア栄誉賞&『マグニフィセント・セブン』紹介は、コチラ⇒2016年09月12日

(ジェイク保安官役のイーサン・ホーク)

★TVシリーズでお馴染みになっている若いガラン俳優が束になって出演する。大体90年代生れで子役出身が多い。マヌ・リオス(シウダレアル1998)は、俳優、歌手、モデル、9歳でデビュー、ピアノとギターが弾ける。『エリート』のパトリック役で知られているが、ミュージカルの舞台にも立っている。セクシュアリティーについては公にしていない。サンローラン、プラダ、ディオール、バレンシアガなどのモデルとして数多くの雑誌をカバーしている。米国ビバリーヒルズに本拠をおくタレント・エージェンシーWMEと正式に契約した。次回作はアイトル・ガビロンドのTVミニシリーズの犯罪ミステリー「El silencio」(8話)に出演している優良株、Netflixで配信されるようです。

(左端がマヌ・リオス)

★ジェイク保安官の青年時代を演じるジェイソン・フェルナンデスは、SFスリラー『エデンへようこそ』(22、16話)出演のほか、19世紀初頭のアンダルシアを舞台にしたエンリケ・ウルビスの「Libertad」(21)に女盗賊ラ・ジャネラの息子役で出演しており、今年公開予定のダビ・ガラン・ガリンドのコメディ「Matusalén」(仮訳「メトセラ 長寿の人」)にも主演する。共演者にアントニオ・レシーネス、ホルヘ・サンス、カルロス・アレセス、ロベルト・アラモとなんとも豪華版過ぎる。ダニエル・リベトはリュイス・ダネスの「La vampira de Barcelona」(20)他、ホラー映画に出ている。ジョゼ・コンデッサ(リスボン1997)はポルトガルの俳優、数多くのTVシリーズに出演、セルジオ・グラシアノの「O Som Que Desce na Terra」(21、仮訳「大地に降りそそぐ音」)でポルトガル映画アカデミーのソフィア男優賞ノミネート、同 Nico賞とCinEuphoria賞ほかを受賞している。4人とも今後の活躍が期待される。

*「Libertad」の作品紹介は、コチラ⇒2021年04月06日

(ダニエル・リベトとペドロ・パスカル)

追加情報:邦題『ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ』で東京国際映画祭2023で上映、その後劇場公開された。

マヌエラ・マルテッリ『1976』Q&A*東京国際映画祭2022 ⑨ ― 2022年11月06日 16:21

「母方の祖母が49歳で亡くなった年が1976年でした」

(マヌエラ・マルテッリ監督、10月28日 Q&Aにて)

★東京国際映画祭は終幕しましたが、10月28日にマヌエラ・マルテッリ監督が参加して行われた『1976』Q&Aをアップいたします。司会は市山尚三プログラミング・ディレクター、言語は英語、約30分で、翌日YouTubeで配信されました。主役カルメンを演じたアリネ・クッペンハイムが女優賞を受賞するオマケも付いたので、最後にキャリアご紹介も付します。

★タイトルとなった〈1976年〉は、監督の「母方の祖母が亡くなった年に因んでいる」と語りました。この発言には重要な意味があったのですが、Q&Aではこれ以上踏み込まなかった。「もう一つの9.11」と称されるチリの軍事クーデタが勃発したのは1973年9月11日でした。1976年は選挙で選ばれた初めての社会主義政権と言われるアジェンデ政権がピノチェト将軍指揮する軍隊によってあえなく崩壊した年ではなかった。3年目となる1976年も多くの民間人の血が流された年ではありましたが、なぜ監督が1976年に拘ったのか、それは母方の祖母が49歳の若さで自死したことでした。

★作品紹介でも触れましたが、1983年生れの監督は祖母には会ったことがない。絵画や彫刻を制作して、主婦だけで終わりたくなかった祖母は、主人公カルメンの造形に投影されている。本作の原動力になったのが、正にこの祖母の自死にあったからでした。長いあいだ家族間で祖母の死について語ることは禁じられていましたが、10年前に重い鬱だけが原因でなかったことを知り、突き動かされるように自国の現代史を調べ始めたという、つまり本作の構想は10年前に遡るということです。クランクイン直前にパンデミックで中断、1年待たねばならず、再開しても制限の多いなかでの撮影を強いられた。これは彼女に限ったことではありませんが、コロナは世界を変えてしまいました。幸運にも完成前にカンヌから選考の報をうけ、その後のプロセスは大車輪だった。

*『1976』の作品&監督キャリア紹介の記事は、コチラ⇒2022年09月13日

★印象に残ったのは会場から色と音楽に対する拘りを指摘する質問があったことでした。「とても良い質問です」と嬉しそうに前置きして、「赤色は血をイメージし、独裁政権の影が次第にカルメンの日常を塗り替えていくイメージ、外から聞こえてくる音や音楽は、外部からの浸食であり、色と音楽の両方が外の世界の恐怖、カルメンの気持ちの変化を表現している」と語った。これが成功しているかどうかは評価の分かれるところですが、20年近くに及んだピノチェト軍事独裁政権の恐怖を知らない観客には分かりにくかったかもしれません。

★監督は大学では、演技のほかに美術も専攻しており、以前「将来的に女優を続けるかどうか分からない、絵の道に進むかもしれない」と語っていたが、一つに祖母の影響があったのかもしれない。その頃から監督になることを視野に入れて演技していたという。「女優としてさまざまな監督を観察しながら演技してきたので、今回の監督デビューは自然な成り行きだった」とチリのインタビューに応えている。チリ・プレミアは首都サンティアゴから南方850キロ離れたバルディビア映画祭(開催10月10日~16日)で、その後劇場公開となっている。

★Q&Aで本国チリでの評価を尋ねられた監督は、「観客の評価はよく、観客はちりばめられたエピソードにそれぞれ反応している。それは2019年の反政府デモをきっかけにした憲法改正の動きがあり、結果的に新憲法は否決されたが、それを残念に思っている人に受け入れられている」と応じていた。10月19日、150万人の民衆がサンティアゴの街頭に繰り出し、経済格差是正、自由の制限、憲法改正を迫ってデモ行進が行われた。この反政府デモについてのドキュメンタリーを撮ったのが、サンセバスチャン映画祭2022ホライズンズ・ラティノ部門のオープニング作品に選ばれたパトリシオ・グスマンのドキュメンタリー「Mi país imaginario」(22)でした。現在はパリ在住ですが、故国チリの現代史を問い続けているドキュメンタリー作家です。当ブログでは「チリ三部作」と称される『光のノスタルジア』『真珠のボタン』『夢のアンデス』を紹介しています。

*「Mi país imaginario」の作品紹介は、コチラ⇒2022年08月22日

★Q&Aは内容的に充実していたとは言い難いのですが、メディア向け撮影を入れた30分では質問者の数も限られ、監督も自分の母語でなかったこともあるのか隔靴掻痒だったに違いない。最後にコロナ感染で危機に苦しんでいる映画界に触れ、「映画館に足を運んでください」と、映画を映画館で観る楽しさを取り戻してほしいと強調しました。勿論、映画を見る媒体は複数あってかまわないのですが、映画とTVドラマは違うはずです。

★チリ映画界の現状は厳しく、監督が映画界入りした2001年に製作された本数は10本だった。その95%は特権的な男性監督によるものです。現在では映画法も制定され4倍に増えていますが、申請倍率も高くアクセス事態が難しいということです。申請は1年1回に限定され、落選すればもう1年待たねばならない。チリは文化活動に資金を使いたくないのが伝統というお国柄、『1976』で「私は忍耐力を養いました」と監督。どんなに素晴らしい映画でも「観られなければ意味がない」とも語っています。既に次回作の準備に取りかかっており、90年代のチリが舞台、デビュー作に繋がっているということです。

★去る9月28日、第37回ゴヤ賞2023(2月11日)イベロアメリカ映画賞のチリ代表作品に選ばれました。監督は「代表作品に選ばれ光栄です。選んでくださった270人のチリ映画アカデミー会員に感謝いたします」とコメントしています。4作に絞られる正式ノミネーションを待たねばなりませんが、候補としてアルゼンチン代表「Argentina, 1985」(サンティアゴ・ミトレ)、コロンビア代表『ラ・ハウリア』(アンドレス・ラミレス・プリド)、ポルトガル代表「Nothing Ever Happened」(ゴンサロ・ガルバン・テレス)、ボリビア=ウルグアイ合作の『Utama~私たちの家~』(アレハンドロ・ロアイサ・グリシ、邦題はSKIPシティ国際Dシネマ映画祭 SKIP CITY IDCF による)などが候補に上がっています。いずれも強敵ですが残れるでしょうか。ポルトガル映画以外は既にご紹介しています。

★アリネ・クッペンハイム紹介:1969年バルセロナ生れ、父親はフランス人、母親はチリ人、共に手工芸家、両親の仕事の関係で幼少期はヨーロッパ諸国を転々とした。チリに戻ったのは1980年代初頭、サンティアゴ市北部の地方自治体ラス・コンデスの高校で学んだ。その後フェルナンド・ゴンサレスのアカデミー-・クラブで演劇を学んだ。1991年テレノベラ「Ellas por ellas」(4話)出演でスタート、数局のTVシリーズで成功、女優としての地位を築いた。一方映画デビューは、クラウディオ・サピアインの「El hombre que imaginaba」(98)、アントニア・オリバーレスの「Historias de sex」(00)など、しかしTVシリーズ出演が多い。1999年、クラウディア・ディ・ジロラモ主演のTVシリーズ「La fiera」を最後に、当時の夫で俳優のバスティアン・ボーデンへーファーとフランスに渡る(2006年離婚)。

★フアン・ヘラルドのキューバ革命をテーマにしたドイツ、メキシコ、米国合作「Dreaming of Julia / Sangre de Cuba」(03、英語)で、ガエル・ガルシア・ベルナルやハーヴェイ・カイテル、セシリア・スアレスとクレジットを共有している。2004年、チリに帰国、アンドレス・ウッドの「Machuca」(04)、アジェンデ政権に反対する1970年代初頭の富裕階級の典型的な女性像を演じて賞賛された。本作にはマヌエラ・マルテッリ監督も共演している。レビスタWIKEN助演女優賞受賞、邦題『マチュカ~僕らと革命』でDVD化された。ウッド監督とは「La buena vida」(ラテンビート2009の邦題『サンティアゴの光』)に再びオファーを受け、今度はマルテッリと母娘を演じた。ペドロ・シエンナ賞、ビアリッツFF演技賞などを受賞している。

(反アジェンデ派のシンボリックな女性像を演じた『マチュカ』から)

★アリシア・シェルソンのデビュー作「Play」(05『プレイ』)、本作はシェルソンがSKIP CITY IDCF 2006で新人監督賞を受賞した作品、また同監督の「Turistas」(08)では主役を演じた。アジェンデ大統領の最後の7時間を描いたミゲル・リッティンの「Allende en su laberinnto」(14)で、大統領の私設秘書、愛人でもあったミリア・コントレラスに扮した。通称〈La Payita〉はスウェーデン大使の助けを得てキューバに亡命、1990年に帰国するまでパリやマイアミに住んでいた。軍事クーデタの証言者の一人。

(マルセロ・アロンソと倦怠期の夫婦を演じたシェルソンの「Turistas」から)

★公開作品にはセバスティアン・レリオの『ナチュラルウーマン』(17)がある。TVシリーズ「42 Días en la Oscuridad」(22、6話)で再びクラウディア・ディ・ジロラモと共演、実話に着想を得たミステリー、ある日突然失踪する主婦を演じている。本作は『暗闇の42日間』の邦題でNetflix ストリーミング配信中です。ラテンアメリカ諸国だけでなく、アメリカ、ヨーロッパ、アジアで配信され、チリでもっとも成功したTVシリーズの代表作となっている。

★『1976』出演で、8月開催の第26回リマ映画祭2022で演技賞、東京国際映画祭の女優賞を受賞、次回作はバレリア・サルミエントの犯罪ミステリー「Detrás de la Lluvia」(22)、本作にはマヌエラ・マルテッリ、クラウディア・ディ・ジロラモが共演している。

(自分の行動がどれほど深刻か気づき始めるカルメン、『1976』から)

『ザ・ビースト』が東京グランプリ他3冠*東京国際映画祭2022 ⑧ ― 2022年11月03日 20:47

東京グランプリにロドリゴ・ソロゴジェンの『ザ・ビースト』

★11月2日、第35回東京国際映画祭2022の授賞式が東京国際フォーラムでありました。ロドリゴ・ソロゴジェン(TIFF表記ソロゴイェン)の『ザ・ビースト』(西仏合作)が東京グランプリ/東京都知事賞・監督賞・男優賞(ドゥニ・メノーシェ)の3冠を受賞しました。他にスペイン語映画では、チリのマヌエラ・マルテッリのデビュー作『1976』に主演したアリネ・クッペンハイム(TIFF表記アリン・クーペンヘイム)が女優賞を受賞するなどした。コンペティション部門の受賞結果は以下の通り(タイトル、主製作国、監督など)、プレゼンターは各審査員。

◎東京グランプリ/東京都知事賞:『ザ・ビースト』(スペイン)、ロドリゴ・ソロゴジェン

監督欠席につきラテンビートFFプログラミング・ディレクターのアルベルト・カレロ・ルゴ氏が代理で受け取り、監督はビデオメッセージで挨拶、プレゼンターはジュリー・テイモア審査委員長、小池百合子都知事の両氏。

(小池都知事、カレロ・ルゴ氏、テイモア審査委員長)

◎審査員特別賞:『第三次世界大戦』(イラン)、ホウマン・セイエディ

監督欠席につき主演者マーサ・ヘジャーズィが代理で受け取り、プレゼンターはマリークリスティーヌ・ドゥ・ナヴァセル審査員。

(マーサ・ヘジャーズィ)

◎監督賞:ロドリゴ・ソロゴジェン『ザ・ビースト』、トロフィー授与は割愛、プレゼンターはジョアン・ペドロ・ロドリゲス審査員。

◎男優賞:ドゥニ・メノーシェ『ザ・ビースト』、欠席につきモントリオールからビデオメッセージ、トロフィー授与は割愛、プレゼンターはシム・ウンギョン審査員。

◎女優賞:アリネ・クッペンハイム『1976』(チリ)、欠席につきマヌエラ・マルテッリ監督が受け取り、受賞スピーチをした。クッペンハイムはサンティアゴからビデオメッセージ、プレゼンターは同上。

(シム・ウンギョン審査員、マヌエラ・マルテッリ監督)

◎芸術貢献賞:『孔雀の嘆き』(スリランカ)、サンジーワ・プシュパクマーラ監督、プレゼンターは柳島克己審査員。

◎観客賞:『窓辺にて』(日本)今泉力哉監督、プレゼンターは同上。

★以上がコンペティション部門7カテゴリーの受賞結果でした。応援していたわけではありませんが、カルロス・ベルムトの4作目『マンティコア』は残念でした。最後にクロージング作品、黒澤明の名作『生きる』の舞台を第二次世界大戦後のイギリスに移した『生きる LIVING』(主演ビル・ナイ)の監督オリヴァー・ハーマナスと、脚本を執筆したノーベル賞作家のカズオ・イシグロが〈黒澤愛〉を熱く語って終幕した。

★スペイン語映画のブロガーとして『ザ・ビースト』の3冠受賞が嬉しくないはずはありませんが、新進監督の発掘を掲げて始まった映画祭の作品賞が、カンヌ映画祭を皮切りに国際映画祭巡りをして受賞歴のある作品だったことに若干危惧を覚えました。当初の長編3作目までという決りも曖昧になっております。監督はデビュー当時の共同監督2作を含めると6作撮っており、TVシリーズのヒット作を多数手掛け、本国スペインではベテラン監督とまでは言いませんが新人枠ではありません。今回監督の代わりに来日したルイス・サエラがインタビューで「以前はアルモドバル映画に出たがりましたが、今はソロゴジェンです」と応じていた。これはちょっと大袈裟ですが話半分としても人気監督であることは確かです。話題作となった第2作「Stockholm」は、およそ10年前の2013年作品、3作目『ゴッド・セイブ・アス』(16)、5作目『おもかげ』(19)も公開されており、新進監督とは言い難い。

(男優賞受賞のドゥニ・メノーシェ、マリーナ・フォイス、『ザ・ビースト』から)

★映画賞ではなく映画祭賞は、個人的にはカンヌFFのように「1作1賞を基本とすべし」と考えています。とにかく観客賞を入れても7カテゴリーしかないのですから、審査委員長が「心理スリラーの傑作」と最大級の賞賛をしても3冠では引けてしまいます。しかし審査以前の作品選考に問題があるのかもしれません。スペイン語映画のグランプリは1998年のアメナバルの『オープン・ユア・アイズ』、2004年のフアン・パブロ・レベージャ他の『ウィスキー』(ウルグアイ)、どちらも長編2作目でした。大きな国際映画祭が終わった10月末開催の映画祭として不利であることを承知しつつも、新人発掘の更なる努力を期待したい。

アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ、黒澤明賞*東京国際映画祭2022 ⑦ ― 2022年11月01日 11:47

アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ――黒澤明賞受賞と記者会見

(黒澤明賞のトロフィーを手にしたアレハンドロ・G・イニャリトゥ)

★10月29日、14年ぶりに復活した「黒澤明賞」の授賞式が帝国ホテルであり、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥと深田晃司の両監督が受賞しました。当ブログ関連記事として前者イニャリトゥ監督の記者会見(YouTube)も合わせてアップしておきます。TIFFに詳しい記事が掲載されております。

★イニャリトゥ監督のキャリア&フィルモグラフィーは既に紹介済みなので割愛します。当映画祭との関りは、デビュー作『アモーレス・ぺロス』(99)が第13回TIFF 2000でグランプリ & 監督賞の2冠を制したときから始まった。まだ本部が渋谷のオーチャードホールにあった頃、映画館から観客の足が遠のき始め映画祭も深刻な岐路に立たされていた時代でした。幸運だったのは既にカンヌ映画祭併催の「批評家週間」でグランプリを受賞、下馬評でも先頭を走っていたから、ほぼ予想通りの受賞でした。第1話の主役、期待のガエル・ガルシア・ベルナルの来日はなかったものの、第3話の主役エミリオ・エチェバリアを迎えることができた。審査委員長が『ブリキの太鼓』(79)でパルムドールを受賞したフォルカー・シュレンドルフだったことも幸いしたかもしれない。2009年には、今度は自らがコンペティション部門の審査委員長を務めるために来日した。

★記者会見の監督によると、黒澤映画では『羅生門』は『アモーレス・ぺロス』に、『生きる』は『BIUTIFUL ビューティフル』に、『七人の侍』『乱』は『レヴェナント 蘇えりし者』に大きな影響を与えたと語っていた。詳しくはTIFFのイベントレポート、トーク(45分)がアップされている。

(黒澤監督〈愛〉を熱弁するアレハンドロ・G・イニャリトゥ)

★ガラ・セレクション上映となった『バルド、偽りの記録と一握りの真実』は、第79回ベネチア映画祭のコンペティション部門にノミネートされたほか、第70回サンセバスチャン映画祭ペルラス部門、第20回の節目をむかえたモレリア映画祭(10月22日~29日)のオープニング作品に選ばれている。それぞれ合間をぬって監督以下キャスト&スタッフが現地を訪れている。監督は日程がTIFFと重なっていたモレリアFFのオープニングを済まして東京入りしたようです。

*『バルド、偽りの記録と一握りの真実』の作品紹介は、コチラ⇒2022年09月08日

(監督、ヒメネス・カチョ以下出演者と。サンセバスチャン映画祭2022)

★自伝的な要素を含む最新作のタイトルに使用したバルドは、「チベット仏教用語で自分のアイデンティティの置き場がない」という意味の由、また「バイオグラフィというものを信用していない、嘘や偽善的な内容が含まれていたりして、結局、真実とは何かという問いになる」。また「記憶には真実が抜け落ちるからだ」と、もっともな返答でした。記憶は当てになりません、記憶しておきたくないものは忘れる、または別の話に塗り替えてしまうということでしょう。「フィクションにすることで真実をより昇華でき、高みに持っていけるし、隠れているものを炙り出せる。現実と空想の垣根を漂う作品であり、内省的な作品になった」と語っている。

★製作で大切なことは「キャスティングを間違えないこと、形容詞ではなく動詞で考えること、俳優と共通言語をもつこと」と答えていました。また観客へのサジェスチョンには、「個人的な視点で撮っていますが、普遍的なテーマ、例えば父性、喪失感、愛、不確実性を描いていて、これはワカモレ*のような映画です」ということでした。「メキシコと日本は遠く離れていますが、私は日本文化、文学や音楽に親近感をもっていて、坂本龍一さんの音楽は私の人生のサウンドトラックのようなものです。『レヴェナント』で仕事ができて光栄に思いました」と。文学では松尾芭蕉、三島由紀夫、村上春樹、監督では小津、溝口、エトセトラ、の名を挙げていました。

*ワカモレはアボカドをメインに唐辛子、トマト、タマネギ、コリアンダーに塩レモンを加えて作られたメキシコ料理のサルサの一種、トルティーヤチップスと一緒に食べることが多く、語源はナワトル語でワカ(アボカド)モレ(ソース)。

★ワカモレ映画『バルド、偽りの記録と一握りの真実』は、劇場公開後、12月16日からNetflixで配信が開始されます。

ジョアン・ペドロ・ロドリゲスの『鬼火』*東京国際映画祭2022 ⑥ ― 2022年10月25日 14:43

ロドリゲスの第6作目『鬼火』は「ミュージカル・ファンタジー」?

(ポルトガル語版のポスター)

★第35回TIFFの審査員の一人であるジョアン・ペドロ・ロドリゲスの『鬼火』は、作品紹介によると「消防士として働く白人青年と黒人青年のラブ・ストーリーを様々なジャンルを混交させて描いた作品。特にミュージカル風演出が見事である」とある。魅力に乏しい紹介文だが、監督の5作目となる『鳥類学者』をワールド・フォーカス部門で観ていた方は「うん?」と首を傾げたに違いない。本作は第69回ロカルノ映画祭2016で監督賞を受賞して世界の映画祭巡りをした話題作。デンバーFFクシシュトフ・キェシロフスキ賞、シネフォリア賞2017脚本・観客・年間ベストテン入り、イスタンブールFF作品賞、リバーランFF審査員賞受賞ほか、ノミネートはサンセバスチャンFF、ブエノスアイレス・インデペンデントシネマFF、イベロアメリカ・フェニックス賞2017、ゴールデン・グローブ賞ではポルトガル代表作品に選ばれている。

(監督賞の銀豹のトロフィーを手にした監督、ロカルノ映画祭2016にて)

『鬼火』(原題「Fogo-Fátuo」英題「Will-o’-the Wisp」)

製作:Filmes Fantasma / House on Fire / Terratreme Filmes

監督:ジョアン・ペドロ・ロドリゲス

脚本:パウロ・ロペス・グラサ、ジョアン・P・ロドリゲス、ジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタ

撮影:フイ・ポサス(ルイ・ポサス)

音楽:パウロ・ブラガンサ

音響:ヌノ・カルヴァーリョ

編集:マリアナ・ガイヴァン

衣装:パトリシア・ドリア

プロダクション・デザイン & 美術:ジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタ

製作者:ジョアン・ペドロ・ロドリゲス、ジョアン・マトス、ヴィンセント・ワン

データ:製作国ポルトガル=フランス、2022年、ポルトガル語・英語、ドラマ、67分、第19回ラテンビート映画祭 IN TIFF共催、アジアン・プレミア

映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2022併催の「監督週間」クィア・パルムノミネート、ミュンヘン映画祭CineRebels 賞ノミネート、ブリュッセル映画祭監督週間賞受賞、以下エルサレム、トロント、ニューヨーク、リオデジャネイロ、アデライード、ベルゲン、ウイーン、東京、など各映画祭上映作品。

キャスト:マウロ・コスタ(アルフレード王子)、アンドレ・カブラル(教官アフォンソ)、ジョエル・ブランコ(2069年のアルフレード)、オセアノ・クルス(2069年のアフォンソ)、マルガリーダ・ヴィラ=ノヴァ(母テレザ)、ミゲル・ロウレイロ(父エドゥアルド)、ディニス・ヴィラ=ノヴァ(セバスティアン)、テレザ・マドゥルガ(家政婦)、アナ・ブストルフ(アルフレードの義姉)、クラウディア・ジャルディン(消防隊指揮官)、パウロ・ブラガンサ(アルフレードの従兄)、アナベラ・モレイラ、ほか消防士多数

ストーリー:2069年、王冠のないアルフレード王は、子孫を残すことなく静かに死の訪れを待っている。彼の死の床では古い歌が遠い青春の記憶へと彼を連れ戻していく。国のため軍人ではなく平和の兵士になることを決意したアルフレード王子は、ボランティアの消防士として入隊します。そこで彼の指導教官となったアフォンソと運命の出会いをする。特権階級の息子である白人青年と、黒人移民の流れを汲む黒人青年がかもし出す禁断の愛のエロティシズムが視聴者を挑発する。君主制と共和制の対立、過去のポルトガル帝国主義と植民地時代、夏になるとポルトガルを荒廃させる森林火災の危険、人種的性的偏見を打倒する政治的コメディ、視聴者を楽しませ、考えさせるミュージカル。 (文責:管理人)

(消防士になりたいと告白するアルフレード王子)

(アフォンソ、ユニークな指揮官、アルフレード王子)

★ポルトガルは、1910年10月5日、革命が成功し共和政に移行しているので既に王室は存在しない。2002年、ポルトガル帝国は名目上の植民地東ティモールが独立して、21世紀の幕開けと同時に帝国は完全に消滅している。かつての帝国主義の伝統を廃止したはずだが、後継者をプリンスと呼ぶのは、君主政体へのノスタルジアでしょうか。カラヴァッジオの宗教画が出てくるようですが、画家の描く宗教画にはエロティシズムが含まれており、それらは教会から拒絶されたものだった。監督の作品では、エロティシズムは重要な部分を占めている。夏になると年中行事のように貧しいポルトガルを脅かす森林火災は、気候変動の危機を現し、アルフレードが消防士をめざすのは国のためである。評価は観る人次第ですが、こんなに沢山のテーマを詰め込んで、たったの67分とは驚きです。

(主演者二人とロドリゲス監督)

★監督紹介:1966年リスボン生れ、監督、脚本家、製作者、俳優、短編ドキュメンタリー5作では撮影監督でもある。リスボンの映画演劇学校で「ノヴォ・シネマ」のアントニオ・レイス監督のもとで学んだ後、アルベルト・セイシャス・サントスやテレザ・ヴィラヴェルデのアシスタントとしてキャリアをスタートさせた。長編デビュー作『ファンタズマ』(00)はベネチア映画祭コンペティション部門でプレミアされ、ベルフォール・アントルヴュ映画祭(フランス)で外国語映画賞、翌年ニューヨークLGBT映画祭でベスト・フィーチャーを受賞した。以下に長編ドラマ6作を列挙しておきます。

2000「O Fantasma」『ファンタズマ』監督・脚本、90分

2005「Odete」『オデット』監督・脚本、98分

*カンヌFF 監督週間 CICAE 賞スペシャル・メンション、ボゴタFFブロンズ・プレコロンビア・サークル賞、ミラノ・レズビアン&ゲイFF作品賞など受賞

2009「Morrer Como Um Homem」『男として死ぬ』監督・脚本・編集、133分

*カンヌFF「ある視点」でプレミア、ポルトガル製作者賞2010受賞、シネポート-ポルトガルFFベストフィルム部門ツバメ杯受賞、メジパトラ・クィアFF(チェコのLGBT映画祭)審査員大賞など受賞

2012「A Ultima Vez Que Vi Macau」『追憶のマカオ』

ジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタと共同で監督・脚本・編集・出演、82分

*第65回ロカルノFFスペシャル・メンション、トリノFF2012トリノ市賞、監督賞スイス批評家ボッカチオ賞、ポルトガル映画アカデミー・ソフィア賞2014、ポルトガル製作者賞2014などを受賞

2016「O Ornitólogo」『鳥類学者』監督・脚本・出演、117分

*最多受賞歴を誇る(21賞・48ノミネート)作品、上述の他、メジパトラ・クィアFF審査員大賞、ブラック・ムービーFF批評家賞などを受賞

2022「Fogo-Fátuo」『鬼火』監督・脚本・製作、67分、上述の通り

★邦題は、4作目まではアテネ・フランセ文化センターで2013年3月23日~31日に開催された「ジョアン・ペドロ・ロドリゲス・レトロスペクティヴ回顧展」の折り付けられたもの。5作目と新作はTIFF「ワールド・フォーカス部門」上映です。回顧展では、ベネチア映画祭1997でスペシャル・メンションを受賞した短編『ハッピー・バースデー!』(97、14分)、『チャイナ・チャイナ』(07、19分)、『聖アントニオの朝』(11、25分)など7作が上映された画期的なミニ映画祭でした。その後、川崎市市民ミュージアム、関西でも開催されている。

★最新作の共同執筆者であるジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタは、ポルトガルの植民地だったモザンビーク共和国の首都ロウレンソ・マルケス(現マプトの旧称)生れ、アートディレクター、脚本家、監督、俳優、撮影監督、編集者と多才。『ハッピー・バースデー!』で主演した。30年近い公私にわたるパートナーです。デビュー作『ファンタズマ』以来、『男として死ぬ』、『鳥類学者』と新作含めて4作の美術を手掛け、『追憶のマカオ』では共同で脚本執筆、編集と監督、俳優としても出演している。『チャイナ・チャイナ』の共同監督、『聖アントニオの朝』のアートディレクターなども手掛けている。本祭で上映される『この通りはどこ? あるいは、今ここに過去はない』は、ロドリゲスと共同で監督している。

(製作者ジョアン・マトス、監督、ゲーラ・ダ・マタ、ニューヨークFF2022にて)

★両人とも日本贔屓らしく度々来日しているから、公開作品がないわりには情報は豊富、映画監督でなかったら鳥類学者になりたかったというロドリゲス監督、双眼鏡をお供に旅好きでもある。一方70年代にはマカオに住んでいたゲーラ・ダ・マタは、テレビでポルトガル語の映画が放映されていなかったので、60年代の日本映画『ゴジラ』や『モスラ』を見ており、特に「鉄腕アトム」のファンだったという。

最近のコメント