エドゥアルド・フェルナンデスが男優賞*サンセバスチャン映画祭2016 ⑮ ― 2016年09月26日 11:22

この日を待っていた『スモーク・アンド・ミラーズ』の主役フェルナンデス

(映画祭メイン会場のクルサール劇場)

★今年のラテンビートの目玉『スモーク・アンド・ミラーズ』の主役エドゥアルド・フェルナンデスが男優賞(銀貝賞)を受賞しました(作品賞以外はすべて銀貝賞)。ということは来年のゴヤ賞を期待していいということです。長年連れ添った妻と離婚したばかり、ガラで隣に座っていたのは愛娘、留学しているロンドンから駆けつけたようです。アルベルト・ロドリゲスの監督賞は残念ながら「二度あることは三度ある」になってしまいました。2年前の『マーシュランド』のハビエル・グティエレス男優賞受賞と同じ結果になり、道のりは険しいです。ただ「FEROZ Zinemaldia賞」(フェロス映画祭賞)を受賞しました。

*『スモーク・アンド・ミラーズ』の記事は、コチラ⇒2016年09月24日

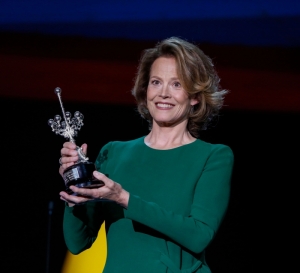

(トロフィーを手に喜びのエドゥアルド・フェルナンデス)

★金貝賞(作品賞)は中国のフォン・シャオガンの“I’m not Madame Bovary”でした。こんな慎み深い控えめな作品が受賞すると予想した人がいたでしょうか。ヒロインファン・ビンビンの好感度が大きいというわけで、彼女の女優賞受賞は納得のようでした。監督賞には韓国のホン・サンスの“Yourself and yours”が受賞、これまた受賞を言い当てた人は少数派だった。鑑賞には辛抱強さが必要と、口さがないシネマニアはチクリ。しかし西洋人の東洋人蔑視などと深刻に考えないことです。

★審査員特別賞はスウェーデンとアルゼンチンの2作品が分け合いました。アルゼンチンのエミリアノ・トレスのデビュー作“El invierno”は、ラミロ・シビタが撮影賞も受賞しました。パタゴニアを舞台にして仕事を取り合う老若二人(アレハンドロ・シエベキング、クリスチャン・サルゲロ)の物語。時間切れでアップできませんでしたが撮影賞はあるかもと予想していました。しかし審査員特別賞を受賞するとは思いませんでした。

(主演の二人に挟まれたエミリアノ・トレス監督、サンセバスチャン映画祭にて)

(クリスチャン・サルゲロ、背後に見えるのが監督)

★脚本賞は、ロドリーゴ・ソロゴイェンの第3作“Que Dios nos perdone”、監督とイサベル・ペーニャの共同執筆。これまた脚本賞を受賞するとは思いませんでした。

*“Que Dios nos perdone”の記事は、コチラ⇒2016年08月11日

(ロドリーゴ・ソロゴイェンとイサベル・ペーニャ)

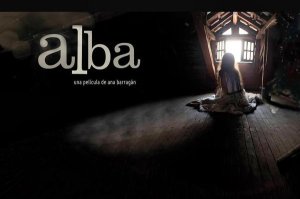

★ホライズンズ・ラティノのグランプリは、受賞はないだろうと割愛したペパ・サン・マルティンの“Rara”(チリ他)でした。他にスペシャル・メンションがアナ・クリスティナ・バラガンの“Alba”(エクアドル他)、スペイン協力賞にエリアネ・カッフェの“Hotel Cambrige”(ブラジル他)、キロ・ルッソの“Viejo calavera”(ボリビア他)でした。13本中割愛した3本のなかに2本も含まれているとは、今年は外れまくって的中率がすこぶる悪い。十人十色、テイストが合わなかったことにしておきます。

*アナ・クリスティナ・バラガン“Alba”の記事は、コチラ⇒2016年09月09日

*キロ・ルッソの“Viejo calavera”記事は、コチラ⇒2016年09月06日

(グランプリ受賞のペパ・サン・マルティン)

*特別栄誉賞*

★授賞式がサンセバスチャン映画祭と決っている「映画国民賞」のアンヘラ・モリーナ、ゴヤ賞とは比較にならない重さがある賞です。「国民賞」は文学、科学などさまざまな分野で活躍する人にそれぞれ与えられる。授賞式ではメンデス・デ・ビゴ文部大臣と”Más cine por favor”をデュエットとして会場を沸かせた。「映画、映画、映画、もっと映画、人生は映画です」と。

(アンヘラ・モリーナ、9月16日)

★サンセバスチャン映画祭のドノスティア栄誉賞は、米国のシガニー・ウィーバーとイーサン・ホーク、二人は別々の日にトロフィーを受け取りました。それにしてもシガニーの背の高さには目を見張ります。プレゼンターのフアン・アントニオ・バヨナは彼女の肩あたり、最も彼はスペイン人としても小柄ですが。彼の“A Monster Calls”(「怪物はささやく」)はSIGNISの特別メンションを受賞しました。そう言えば彼は、2012年の映画国民賞の最年少受賞者、『インポッシブル』の貢献が認められたのでした。

(シガニー・ウィーバー、9月23日)

★イーサン・ホークは、ビジネスマンらしく新作『マグニフィセント・セブン』のプロモーションを怠りませんでした。「この映画はドナルド・トランプも気に入るだろう」と冗談を飛ばしていました。昨年アメナバルの“Regression”(“Regresión”)がオープニング上映されたからスペインでの知名度は結構あります。

(イーサン・ホーク、9月17日)

(イーサン・ホーク、9月17日)

★「ラテンシネマ・ジャガー・ルクルト賞」受賞のガエル・ガルシア・ベルナル、第1回の栄誉に浴しました。

★「ZINEMIRA賞」受賞者ラモン・バレア(1949年ビルバオ生れ)、俳優、監督、戯曲家、製作者。この賞はバスク映画に貢献した人に与えられる賞。本人は欠席、代理が受け取りました。当ブログでは、ボルハ・コベアガのバスク・コメディ“Negociador”でご紹介しています。ラモン・バレア扮する交渉人マヌ・アラングレンには実在のモデルがいます。法学者で政治家、現在はバスク大学法学部で教鞭をとっているヘスス・マリア・エギグレン(1954年ギプスコア)。舞台背景となる2005~06年にはバスク社会党(PSE-EE)の党員だった。交渉は不発に終わったのだが「平和を取り戻そうとする」エギグレンの熱意がETAを終わらせたと評価されている。

(代理が受け取った授賞式)

*アンヘラ・モリーナの記事は、コチラ⇒2016年07月28日

*シガニー・ウィーバーの記事は、コチラ⇒2016年07月22日

*イーサン・ホークの記事は、コチラ⇒2016年09月12日

*ガエル・ガルシア・ベルナルの記事は、コチラ⇒2016年09月16日

*ラモン・バレアの記事は、コチラ⇒2015年01月11日

『スモーク・アンド・ミラーズ』*ラテンビート2016 ① ― 2016年09月24日 17:27

アルベルト・ロドリゲスの新作スリラー“El hombre de las mil caras”

★サンセバスチャン映画祭(SSFF) 2016オフィシャル・セレクション出品作品。まさか今年のラテンビートで見ることができるとは思いませんでした。タイトルは英語題のカタカナ表記『スモーク・アンド・ミラーズ』、少し残念な邦題ですが、英語字幕を翻訳した配給会社の意向でしょう。アルベルト・ロドリゲス(1971、セビーリャ)の第7作め、SSFFノミネーションは『マーシュランド』(14)に続いて3回め、「三度目の正直」か「二度あることは三度ある」となるか、下馬評では今年の目玉ですが、間もなく結果が発表になります。(現地9月24日)

(ポスターを背に自作を紹介するロドリゲス監督、SSFF 2016)

★実在のスパイ、フランシスコ・パエサを主人公にしたスリラー、現代史に基づいていますがマヌエル・セルドンの小説“Paesa: El espía de las mil caras”の映画化、というわけでワーキング・タイトルは“El espía de las mil caras”として開始されました。実話に着想を得ていますが、この謎に包まれたスパイの真相は完全に解明されておりません。本人のみならず関係者や親族が高齢になったとはいえ存命しているなかでは、何が真実だったかは10年、20年先でも闇の中かもしれません。F・パエサについてのビオピックはこれまでも映画化されていますが、今作はいわゆるパエサガが関わった「ロルダン事件」にテーマを絞っています。1994年に起きた元治安警備隊長ルイス・ロルダンの国外逃亡劇、彼はフランコ体制を支えた人物の一人、「パエサという人物を語るのに一番ベターな事件だから」とロドリゲス監督。

(フランシスコ・パエサに扮したエドゥアルド・フェルナンデス)

★最近アメリカの「ヴァニティ・フェア」誌のインタビューに応じたフランシスコ・パエサの証言をもとに特集が組まれました。仮に彼が真実を語ったとすれば、どうやら別の顔が現れたようで、検証は今後の課題です。実話に基づいていますが、お化粧しています、悪しからず、ということです。諜報員フランシスコ・パエサにエドゥアルド・フェルナンデス、元治安警備隊長ルイス・ロルダンにカルロス・サントス、その妻ニエベスにマルタ・エトゥラ、ヘスス・カモエスにホセ・コロナド、どんな役を演ずるのか目下不明ですが、エミリオ・グティエレス・カバが特別出演しています。

(「ヴァニティ・フェア」の表紙を飾った本物のフランシスコ・パエサ)

“El hombre de las mil caras”(英題“Smoke and Mirrors”)

製作:Zeta Audiovisual / Atresmedia Cine / Atípica Films / Sacromonte Films /

El espía de las mil caras AIE 協賛Movistar+ / Canal Sur Televici:on

監督:アルベルト・ロドリゲス

脚本(共):ラファエル・コボス、アルベルト・ロドリゲス、原作マヌエル・セルダン

撮影:アレックス・カタラン

音楽:フリオ・デ・ラ・ロサ

編集:ホセ・M・G・モヤノ

美術:ぺぺ・ドミンゲス・デル・オルモ

キャスティング:エバ・レイラ、ヨランダ・セラノ

衣装デザイン:フェルナンド・ガルシア

メイクアップ:ヨランダ・ピニャ

製作者:ホセ・アントニオ・フェレス、アントニオ・アセンシオ、メルセデス・ガメロ、他多数

データ:製作国スペイン、言語スペイン語、2016年、スリラー、伝記、123分、1970後半~80年代、スパイ、製作費500万ユーロ、撮影地パリ、マドリード、ジュネーブ、シンガポール、配給ワーナー・ブラザーズ・日本ニューセレクト、スペイン公開9月23日

映画祭:サンセバスチャン映画祭2016コンペティション部門正式出品、ラテンビート10月8日、ロンドン映画祭10月12日

キャスト:エドゥアルド・フェルナンデス(フランシスコ・パエサ)、カルロス・サントス(ルイス・ロルダン)、マルタ・エトゥラ(ロルダン妻ブランカ)、ホセ・コロナド(ヘスス・カモエス)、ルイス・カジェホ、エミリオ・グティエレス・カバ、イジアル・アティエンサ(フライトアテンダント)、イスラエル・エレハルデ(ゴンサレス)、ジェームス・ショー(アメリカ人投資家)、ペドロ・カサブランク、他多数

解説:フランシスコ・パエサは、マドリード生れのビジネスマン。スイスの銀行家、武器商人、言い逃れのプロ、ペテン師、プレイボーイのジゴロ、さらに泥棒でもありシークレット・エージェントでもある。まさに1000の顔をもつモンスター。1986年、彼はスペイン政府に雇われる。その頃はまだ信頼できる親友ヘスス・カモエスのサポートを得ていたが、潮目が変わって裏切られる。1994年、妻との関係が破綻した時期に、準軍事組織である治安警備隊の元トップだったルイス・ロルダンから美味しい依頼を受ける。それは「自分の国外逃亡を助け、パリとアンティーブにある二つのリッチな不動産と公的基金からくすねた600万ドルを守ってほしい」というものだった。彼は、ロルダンの金を横取りし、自分を見捨てたスペイン政府への復讐もできる好機と協力を引き受ける。

★マドリード生れの実在のスパイ、フランシスコ・パエサFrancisco Paesa(1936~)の人生に基づく物語。後に赤道ギニアの独裁者となるフランシスコ・マシアス・ンゲマと取引して、1976年インターポールによってベルギーで逮捕され、スイスの刑務所に収監された。バスク人テロ組織ETAによるテロ行為が横行した時代には、ETAに対抗するために組織された極右テロリスト集団GAL(1983年創設、反テロリスト解放グループ)とも関わったといわれる。出所後スペインのシークレット・サービスと協力してETAに位置センサー付きの対空ミサイル2基を売るなどの武器密輸にも関与、それがETAの所有していた大量の武器や文書発見につながった。いわゆる「ソコア作戦」(Operacion Sokoa)といわれる事件。武装集団の協力と偽造ID使用の廉で、1988年12月逮捕される。

★1994年に起きた「ロルダン事件」(Caso Roldán)に関与していたとされている。ルイス・ロルダンはスペインの社会労働党の政治家、準軍事組織である治安警備隊(グアルディア・シビル)の元隊長だった。ロルダンが横領した金額は英貨100万ポンド、当時スペインで使用されていたペセタに換算すると244億ペセタに相当する。映画は前述したように、このロルダン事件に的を絞っています。

(前列中央がロルダン役のカルロス・サントス、映画から)

★1998年7月、パエサの姉妹が「タイで死亡した」という死亡広告をエル・パイス等に掲載した。死亡が偽装だったことは6年後にはっきりするのだが、当時から一部の関係者は単なる韜晦と死亡説を否定していた。スペインのジャーナリスト、マヌエル・セルダンが、パリでフランシスコ・パエサのインタビューに成功、生存が確認されて世間を驚かせた。このインタビューに基づいて執筆されたセルダンの“Paesa: El espía de

las mil caras”(“The Spy with a Thousand Faces”)に着想を得て映画化されたのが本作である。

(死亡通知が掲載された新聞記事、1998年7月2日)

★ルイス・ロルダン(1943年サラゴサ生れ)、元社会労働党(PSOE)党員、治安警備隊長(1986~93)、1994年偽の身分証明書でスペインを脱出したが、国際指名手配されていたので、1995年タイのバンコク空港で逮捕された。「刑務所に行くときは、一人じゃ行かない」と、関係者の道連れを臆せず語っていたが、1998年、最高裁で禁固刑31年の刑が確定した。1995年2月からアビラ刑務所、その後マドリードで15年刑期を務めた後、2010年に釈放、現在は自由の身である。2015年、フェルナンド・サンチェス・ドラゴによって彼の伝記が公刊されている。

(本物のルイス・ロルダン、1997年)

★以上は映画を楽しむ基礎データですが、パエサは潜伏の6年間をどこでどうしていたのか、先述した「ヴァニティ・フェア」誌のインタビュー記事の証言も含めて、鑑賞後にもう一度アップするつもりです。パエサとロルダンの関係は実に複雑です。パエサは公開を前に「ロルダンは紳士ですよ。でもびた一文貰っていない。私はもう死んでいるのです。そうね、死人だよ、だから何だって言うの」とインタビューに答えている。

*ラテンビート(新宿バルト9)では、10月8日(土)と10月14日(金)の2回上映です。

*監督紹介と『マーシュランド』の関連記事は、コチラ⇒2015年01月24日

G.G.ベルナル「ジャガー・ルクルト賞」*サンセバスチャン映画祭2016 ⑭ ― 2016年09月16日 11:09

新設されたラテン・シネマ「ジャガー・ルクルト賞」にG.G.ガエル

★正式名は「Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino」、2007年からベネチア映画祭で始まった「Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker」と同じジャガー・ルクルト社が与える賞。第64回ベネチア映画祭特別招待作品の北野武の『監督・ばんざい!』(2007)が第1回の受賞者。題名からベネチアでは「監督・ばんざい賞」と呼ばれているので、それを採用してもいいでしょうか。ベネチアと似ていますが、こちらは「10年以上のキャリアがあり、かつ将来的にも活躍が期待できるラテンアメリカのシネアスト」に贈られます。ジャガー・ルクルト社は1933年創業のスイスの高級時計マニュファクチュール、サンセバスチャン映画祭のパトロンの一つです。

★第1回の受賞者となったガエル・ガルシア・ベルナルは、パールズ部門上映のパブロ・ラライン「Nerudaネルーダ」に出演、脚本の共同執筆者でもあることが評価された。1978年メキシコのグアダラハラ生れ、子役で出発、俳優のほか監督、脚本家、製作者(制作会社カナナ)。詳しいキャリアは割愛しますが、日本登場はカンヌに旋風を巻き起こしたアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの『アモーレス・ペロス』(00)、カトリック教会の横槍でメキシコでは上映中止となった『アマロ神父の罪』(02)、チェ・ゲバラの青年時代を演じた『モーターサイクル・ダイアリーズ』(04、ウォルター・サレス)、妖艶な女装が話題を呼んだ『バッド・エデュケーション』(04、アルモドバル)、イニャリトゥのハリウッド進出を決定づけた『バベル』(06)、力みすぎて空回りしてしまった監督デビュー作『太陽のかけら』(07)など、殆どが公開されています。舞台にも立ち、ハリウッド映画からもオファーを受け、今やメキシコを代表するシネアスト。

(鮮烈デビューした頃のG.G.ベルナル、『アモーレス・ペロス』)

(ネルーダを追跡する刑事オスカルのG.G.ベルナル、「ネルーダ」)

★最近の出演作“Me estás matando, Susana”(ロベルト・スネイデル)では、ボヘミアンのマッチョなメキシコ男性に扮した。メキシコでの長編劇映画の撮影は、なんと2008年のカルロス・キュアロンの『ルドandクルシ』以来とか。スネイデル監督は、「私だけでなく他の監督も語っていることだが、ガエルの上手さには驚いている。単に求められたことを満たすだけでは満足せず、役柄を可能な限り深く掘り下げている」と感心している。堪能な英語のほかフランス語、ポルトガル語もまあまあできるから海外からのオファーが多くなっている。当ブログ紹介の『ザ・タイガー救世主伝説』(“Ardor”パブロ・ヘンドリック)はアルゼンチン映画、ミシオネス州の熱帯雨林が撮影地だった。

(『ザ・タイガー救世主伝説』のシャーマン役)

★米国のTVコメディ・シリーズ“Mozart in the Jungle”出演でゴールデン・グローブ賞主演男優賞を受賞したばかり、このほど第3弾の12月公開がアナウンスされました。他にトロント映画祭2015でFIPRESCIを受賞したホナス・キュアロンの“Desierto”(15)も落とせない。父親は『天国の口、最後の楽園』(01)の監督アルフォンソ・キャアロン、これで親子二代の映画に出演したことになる。監督としては6本の短編があり、最新作“Madly”(15分)がトライベッカ映画祭に正式出品された。

(共演者のベロニカ・エチェギと、“Me estás matando, Susana”から)

★サンセバスチャン映画祭へは、サバルテギ部門上映の『アモーレス・ペロス』、翌2001年には『ブエノスアイレスの夜』が同じサバルテギのコンペティションに選ばれ、フィト・パエスが新人監督賞を受賞した。今回が3度めのサンセバスチャン入りになります。来西はなかったもののパールズ部門にパブロ・ララインの『NO』(12)、『モーターサイクル・ダイアリーズ』、メイド・イン・スペイン部門に『バッド・エデュケーション』、『バベル』、ホライズンズ・ラティノ部門にドキュメンタリー『ダヤニ・クリスタルの謎』(13、マーク・シルバー)などが上映されている。本映画祭は今日がオープニングですが、授賞式は9月17日にジャガー・ルクルト社のLaurent Vinay氏からベルナルに手渡される予定。

*パブロ・ラライン「ネルーダ」の記事は、コチラ⇒2016年5月16日

*A・G・イニャリトゥ『アモーレス・ペロス』の記事は、コチラ⇒2015年3月6日

*パブロ・ヘンドリック『ザ・タイガー救世主伝説』の記事は、コチラ⇒2015年12月18日

*ロベルト・スネイデル“Me estás matando, Susana” の記事は、コチラ⇒2016年3月22日

*ホナス・キュアロン“Desierto” の記事は、コチラ⇒2015年9月25日

イーサン・ホークがドノスティア栄誉賞*サンセバスチャン映画祭 ⑬ ― 2016年09月12日 06:39

今度こそサンセバスチャンに現れます!

★第64回サンセバスチャン映画祭の栄誉賞はシガニー・ウィーバーとイーサン・ホークに決定しました。シガニー・ウィーバーは早々とアナウンスされましたが、イーサン・ホークは時間がかかりました。結局今年の栄誉賞は米国俳優2人になり、ハリウッド抜きで映画祭は成り立たない印象を受けました。昨年アメナバルの“Regression”(“Regresión”)がオープニング上映された時には、“The Magnificent Seven”撮影中で残念ながら来西を果たせませんでした。今回は9月17日にスペイン語題“Los siete magníficos”上映前に栄誉賞が手渡されます。米国封切りが9月23日ですから本映画祭上映がワールド・プレミアでしょうか。日本でも『マグニフィセント・セブン』の邦題で2017年1月27日公開が決定しています。黒澤明の『七人の侍』(54)をリメイクした『荒野の七人』(60)、この2本を原案にして更にリメイクしたようです。ハリウッドの人気俳優7人が勢揃いした活劇です。

(中央がイーサン・ホーク、右隣りがデンゼル・ワシントン)

★1970年テキサス州オースティン生れ、監督、脚本、作家と幾つもの顔をもつ俳優。「ビフォアー」シリーズの他、『ガタカ』(97)、『6才のボクが、大人になるまで』(14)など殆どが公開されている。アカデミー賞はノミネーションだけに終わっているが、未だ45歳、これからですね。小説は4作、2作目となる“The Hottest State”は、自ら脚本も手がけて監督した(『痛いほどきみが好きなのに』2007)。4作目の“Inden”(16)が「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラー・リストに初めて登場した。

*シガニー・ウィーバーの紹介記事は、コチラ⇒2016年7月22日

ホライズンズ・ラティノ部門落ち穂拾い*サンセバスチャン映画祭2016 ⑫ ― 2016年09月09日 16:37

二人の女性監督、アルゼンチンとエクアドルから

★「ラテンビート2016」の日程と上映5作品がアップされています。全体像はまだ見えておりませんが、サンセバスチャン映画祭2016のコンペティション部門の目玉としてご紹介したアルベルト・ロドリゲスの新作“El hombre de las mil caras”が、嬉しいことにエントリーされておりました。公開も決定しているようなので先行上映となります。他の作品も既にご紹介していますが、改めて「ラテンビート2016」としてまとめていきます。その前に「ホライズンズ・ラティノ」部門の落ち穂拾いとして、二人の女性監督作品を簡単にアップしておきます。

9)“La idea de un lago”(“The Idea ob a Lake”“Air Pocket”)ミラグロス・ムメンタレル

データ:製作国アルゼンチン=スイス=カタール、2016年、82分、撮影地アルゼンチンのネウケン州ビジャ・ラ・アンゴストゥラ。グアダルーペ・ガオナの写真入りの詩集“Pozo de Aire”の映画化(ワーキング・タイトル)、2013年スイスで行われた「ヨーロッパ・ラテンアメリカ共同製作」の公開討論会を通じて具体化した作品。ロッテルダム映画祭のヒューバート・バルス基金、INCAAの後援を受けた。

製作:Alina Film / Radio Television (RTS) / Rudo Cine

スタッフ:監督・脚本ミラグロス・ムメンタレル、撮影ガブリエル・サンドルゥ

キャスト:カルラ・クレスポ(イネス)、ロサリオ・ブレファリ(イネスの母)、フアン・グレッピ(トマス)、マレナ・モイロン(少女時代のイネス)、フアン・バルベニリ、ホアキン・ポック、ほか

解説:イネスは35歳のプロのカメラマン、初めての子供が生まれる前に写真と詩で綴る個人的なアルバムを完成させたいと考えている。数カ月前に夫とは別れているが、生まれてくる子どもの養育は共有したいと思っている。記憶や思い出を辿るこのアルバムの仕事は、アルゼンチン南部にある彼女の生家に我々を度々誘っていく。ここでの数年間が今のイネスの性格や人格を作り上げたからなのだ。イネスが2歳だった頃、父と一緒に写っているたった1枚の写真もこの同じ場所なのだ。その数カ月後に父は軍事政権の犠牲となり行方不明者デサパレシードになった。過去についての、母親や兄弟、不在だった父親との関係について語るアルバムとなるだろう。過去が未だに過去になっていない女性カメラマンのルーツを探る物語。

(イネス役のカルラ・クレスポ、映画から)

(少女時代のイネス、マレナ・モイロン、映画から)

監督&フィルモグラフィー紹介:1977年アルゼンチンのコルドバ生れ、監督、脚本家。生後3カ月のとき、独裁政権の弾圧を怖れた両親とスイスに亡命、スイスで生育した。19世紀末に曽祖父がスイスからアルゼンチンに移住してきた。独裁政権(1976~84)が倒れた後も両親と兄弟はスイスに留まり、監督だけが17歳のときアルゼンチンに戻ってきた。家庭での会話はスペイン語を使用していたから流暢、スイスで開催されるロカルノ映画祭はいわば古巣のようなものです。

★長編デビュー作“Abrir puertas y ventanas”(2011)が、ロカルノ映画祭を皮切りに次々と国際的映画祭のノミネーションを受け、特にロカルノでは「金豹賞」を含む5賞(国際批評家連盟賞・エキュメニカル審査員賞&ヤング審査員スペシャル・メンション、女優賞)を受賞した。その他、ハバナ、マル・デル・プラタ(以上2011)、グアダラハラ、ミュンヘン(以上2012)、各映画祭での受賞、サンセバスチャン映画祭にもエントリーされた。

(金豹賞のトロフィーを手にした監督、ロカルノ映画祭授賞式、2011年)

★第2作に当たる“La idea de un lago”も下馬評では上位につけていたが無冠に終わった。偶然グアダルーペ・ガオナの写真入りの詩集“Pozo de Aire”に出会ったことが製作の動機、ガオナと自分の境遇がよく似ていることに触発された由。従って映画の中の父親と自身の父親の二人をダブらせている。イネスの生家を湖の辺りにしたのは、以前、気に入って撮りダメしていた映像を使用したとロカルノで語っていますした。ああ

(イネスの母役ロサリオ・ブレファリと監督、ロカルノ映画祭2016にて)

10)“Alba” アナ・クリスティナ・バラガン

データ:製作国エクアドル=メキシコ=ギリシャ、2016、98分、第1回監督作品、ロッテルダム映画祭2016 Lions 賞受賞作品(本映画祭は第2作までが対象)、トゥールーズ・ラテンアメリカ映画祭2016 国際批評家連盟賞受賞、撮影地エクアドル、公開オランダ2月、フランス3月、ドイツ4月

製作:Caleidoscopio Cine (製作者ラミロ・ルイス、イサベラ・パラ)

スタッフ:監督・脚本アナ・クリスティナ・バラガン、撮影シモン・Brauer、音楽N/A、美術オスカル・テルジョ

キャスト:マカレナ・アリアス(アルバ)、パブロ・アギーレ・アンドラーデ(父イゴール)、アマイア・メリノ(母親)、マリア・パレハ、マイサ・エレーラ、イサベル・ボルへ、他

解説:アルバは大きな目をした11歳の少女、小さな動物が好きな恥ずかしがりやだ。病気のママを世話していたがとうとう入院することになってしまった。3歳のとき別れて以来会ったことのない父イゴールと暮らすことになる。イゴールは家族と別れた後、小さな家に引きこもって一人で暮らしている。アルバと一緒に暮らすことはとても耐えがたいことだった。アルバへのハグも、学校でのイジメの対処も手にあまる。お互いに近づくすべを見つけられないでいるが、やがてイゴールの優しさ、思春期を迎えたアルバ自身の成長が、二人をゆっくり結びつけていく。

(アルバ役のマカレナ・アリアス、映画から)

(父イゴールとアルバ、映画から)

監督&フィルモグラフィー紹介:1987年エクアドル生れ、監督、脚本家。2008年“Despierta”(8分)で短編デビュー。2010年第2作“Domingo violeta”(18分)、第3作“Anima”(20分)、2016年本作で長編デビュー。

(アナ・クリスティナ・バラガン監督、ロッテルダム映画祭にて)

ホライズンズ・ラティノ部門第6弾*サンセバスチャン映画祭2016 ⑪ ― 2016年09月05日 16:47

ボリビア映画、キロ・ルッソのデビュー作“Viejo calavera”

★先月3歳の誕生日を迎えたばかりの新参ブログですが、映画開発途上国ボリビアの映画紹介ゼロは、あまりにバランスを欠いていると反省。先月初めに開催されたロカルノ映画祭2016「現在のシネアストたち」部門に出品、スペシャル・メンションを受賞したキロ・ルッソのデビュー作“Viejo calavera”のご紹介。鑑賞するには少し辛い内容の作品ですが、サスペンス的な要素もあり、現代ボリビアが抱える諸問題ともリンクしているようです。

★ボリビア映画の日本公開は、ウカマウ集団/ホルヘ・サンヒネスの全作品しかないようです。2014年5月に「レトロスペクティブ『革命の映画/映画の革命の半世紀』1962~2014」というタイトルの特別上映会があり、『地下の民』(89)、『鳥の歌』(95)、『最後の庭の息子たち』(04)など代表作品のほか全作品が上映され、ゲスト・トークもありました。彼の作品を見るには体力が必要です。

★その他、第22回東京国際映画祭のコンペにノミネートされたフアン・カルロス・バルディビアの『ボリビア南方の地区にて』(09“Zona sur”)は非常に観念的な映画ですが、先住民と白人の対立構図はウカマウ集団と同じ、しかしティストはまったく異なっている。これといった事件が起こるわけではないのに、観客は最後に主客転倒劇を見せられる。ボリビアの若いシネアストたちの胎動を感じた作品でした。これは未公開だったと思います。

8)“Viejo calavera”(“Dark Skull”)

製作:Socavon Cine / Doha film Institute /

監督・脚本・製作者(エグゼクティブ)・編集・録音:キロ・ルッソ

脚本・製作者(エグゼクティブ):Gilmar・ゴンサレス

撮影・製作者(エグゼクティブ)・編集:パブロ・パニアグア

プロダクション・デザイン:カルロス・ピニェイロ

美術・メイクアップ:カヤラ・アギラール、ビビアナ・バルツ

録音:マルセロ・グスマン、ペポ・ラサッリ、ほか

ビジュアル効果:ペポ・ラサッリ、ダニエル・ベンディティ

プロダクション・マネジメント:フアン・パブロ・ピニェイロ

データ:製作国ボリビア=カタール、2016年、80分、長編デビュー作、撮影地ウアヌニ鉱山。カタールの「ドーハ・フィルム協会基金」からの援助、ウアヌニ鉱山労働組合、Londra Films P&A、文化省など、国内外の後援、協力を受けた。

映画祭・受賞歴:ロカルノ映画祭2016「現在のシネアストたち」部門出品、8月5日上映、スペシャル・メンション受賞。サンセバスチャン映画祭2016「ホライズンズ・ラティノ」部門出品、

キャスト:フリオ・セサル・ティコナ(エルデル・ママニ)、ナルシソ・チョケカジャタChoquecallata(名付け親の叔父フランシスコ)、アナスタシア・ダサ・ロペス(祖母ロサ)、フェリックス・エスペホ・エスペホ(フアン)、イスラエル・ウルタド(ガジョ)、ロランド・パジPatzi(チャルケ)、エリザベス・ラミレス・ガルバン(叔母カルメン)、ほか

(エルデルを演じたフリオ・セサル・ティコナ、映画から)

解説:父と対立して町で好き勝手に暮らしていた若者エルデル・ママニの物語。父の死に遭遇してもエルデルはカラオケで飲みつぶれ、街中で悶着を起こし続けている。今では彼を気にかけるものはいなかった。彼にできること、それは鉱山の町ウアヌニに舞い戻って鉱夫として働くこと以外になかった。ウアヌニの町から離れた粗末な家で祖母と暮らすことになったエルデル、叔父で彼の名付け親でもあったフランシスコの口利きで鉱山で働けることになったが、彼にはまったく興味のない仕事に思われ、仲間とのトラブルが絶えなかった。謎めいた父の死、「フランシスコが関わっていたのではないか」、「どうしたら自分の人生を変えることができるのか」、果たして変えることができるのだろうか。

*トレビア*

★オハナシとしては極くシンプルなもので物足りなく思う人もいそうだが、人物造形が皮相的という批評は計算済みらしく、「神秘的で人を幻惑するような世界のネオリアリズムを追求するために、敢えて登場人物の深層心理には踏み込まなかった」と監督。「ビジュアルな場面、または坑内の照明の取り方にはアンドレイ・タルコフスキーの表現の仕方を参考にして撮影した」と撮影兼製作兼編集と何役もこなしたパブロ・パニアグラは語っている。彼によらず多くのスタッフが掛持ち、デビュー作では珍しいことではありません。尚、キャスト陣はオール初出演のようです。

(本作の見どころの一つがパニアグラのカメラ、映画から)

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★キロ・ルッソ Kiro Russo は、1984年ラパス生れ、監督、脚本家、製作者。ブエノスアイレス映画大学で監督演出を学ぶ。2010年短編“Enterprisse”、2011年、鉱山労働を描いた短編ドキュメンタリー“Juku”がインディリスボア・インディペンデント映画祭2012 短編部門のグランプリ受賞、ブエノスアイレス近郊に住むボリビア移民の青年群像劇“Nueva vida”が、ロカルノ映画祭2015短編部門のスペシャル・メンション「トゥモロー豹」賞とイフラヴァ・ドキュメンタリー映画祭(チェコ)短編部門「ヨーロピアン・ドキュメンタリー」賞を受賞する。2016年本作で長編デビューした。

(「現在のシネアストたち」スペシャル・メンション受賞、2016年ロカルノ映画祭にて)

★現在ルッソ監督は、映画祭を推進するオーディオビジュアル・プロジェクト「Ikusmira Berriak」、現代文化国際タバカレラ・センターに参画、バスク・フィルムライブラリー、ドノスティア文化とコラボしている。

ホライズンズ・ラティノ部門第5弾*サンセバスチャン映画祭2016 ⑩ ― 2016年09月02日 12:15

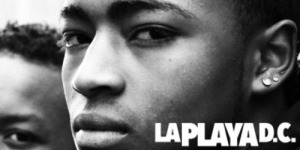

躍進目覚ましいコロンビア映画界の若手J・A・アランゴの新作

★今回はボゴタ出身、カナダの奨学金を得てバンクーバーの高校卒業後、コロンビア大学で映画とテレビを学んだという異色の若手監督フアン・アンドレス・アランゴの第2作となる“XQuinientos”を取り上げます。デビュー作“La Playa DC”(2012)がカンヌ映画祭「ある視点」にノミネートされ、国際舞台に躍りでた。続いてシカゴ映画祭「新人監督作品」部門、リマ・ラテンアメリカ映画祭「第1回監督作品」部門などでも上映された。ロッテルダム映画祭の映画製作支援資金「ヒューバート・バルス基金」を得て製作された作品です。新作はトロント映画祭「コンテンポラリー・ワールド・シネマ」部門で先にワールド・プレミアされます。

7)“X Quinientos”(“X-500”)

製作:Séptima Films(コロンビア)/ Peripheria Productions(カナダ)/

MACHETE PRODUCCIONES(メキシコ)

監督・脚本:フアン・アンドレス・アランゴ

製作者:ホルヘ・アンドレス・ボテロ(Séptima Films)、ヤニック・レトルネアウLetorneau(Peripheria Productions)、Edher・カンポス(MACHETE PRODUCCIONES)

データ:製作国カナダ=コロンビア=メキシコ、2016年、108分、言語スペイン語・フランス語・英語・タガログ語・マサワ(Mazahua)語、撮影地:モントリオール(カナダ)、ブエナベントゥラ(コロンビア西部バジェ・デ・カウカ州)、メキシコ・シティ、ミチョアカン州シタクアロ(メキシコ)、マニラ(フィリピン)。公開コロンビア2017年前半期予定

映画祭・受賞歴:トロント映画祭2016コンテンポラリー・ワールド・シネマ部門、サンセバスチャン映画祭2016ホライズンズ・ラティノ部門、共に正式出品作品

キャスト:ジョナサン・ディアス・アングロ(アレックス)、 ベルナルド・ガルニか・クルス(ダビ)、Jembi・アルマサン(マリア)、他

解説:コロンビア、メキシコ、そしてカナダ、それぞれ愛する家族の死という共通の経験をした3人の若者の物語。環境の異なる土地で暮らす彼らの哀しみは決して交錯することはないが、深い哀しみを乗り越えるための心と体の変容を迫られるというテーマは共鳴しあう。アレックスはアフリカ系コロンビア人のティーンエージャー、コロンビアで最も危険な港湾都市といわれるブエナベントゥラで漁師として暮らしている。しかしアレックスには兄とその仲間の死を無駄にしないためにも、再び米国への密入国を果たさなければならない。ダビは先住民マサワ族の若者、父の死を受け入れられず村を出てメキシコ・シティに移ってきた。しかし首都での先住民差別に直面して自分の居場所を見つけることができない。戦士ダビは自らのアイデンティティを守るため、パンクファッションで武装して新しい人生に立ち向かう。マリアは母親の死を契機にフィリピンのマニラから、祖母アウロラを頼ってカナダに移住してきた。祖母は35年間もモントリオールで暮らしている。マリアはこの新しい北の国での激変を受け入れ耐えねばならない。それは闘いの日々でもあった。

(左から、マリア、ダビ、アレックス)

★解説に述べたように、ラテンアメリカ映画に特徴的なテーマ〈移動〉を軸に、ブエナベントゥラ、メキシコ・シティ、モントリオールと、異なった言語が入り乱れる三つの空間で、三人の若者の哀しみと自立が語られる。ブエナベントゥラは麻薬都市として有名なカリ市に近い太平洋に面した港湾都市、2012年には犯罪組織同士の抗争が激化、暴力を恐れた住民が国内難民となって故郷を離れている。コロンビアは徹底した階層社会、国内難民の数でも世界の上位にランクされており、最近合意されたという政権vsゲリラ間の和解も調印に漕ぎつけるかどうか。

(アレックス役のジョナサン・ディアス・アングロ、映画から)

★コロンビア映画の躍進には、長引いた内戦によるさまざまな問題を抱えながらも、「映画振興基金FDC」を設立した現政権の英断がある。カンヌやベルリンなどの国際映画祭の受賞歴を見れば一目瞭然である。言うまでもなく毀誉褒貶のある政権ではあるが評価したい。文化を軽んじた国家がやがて衰退するのは歴史が証明している。

★フアン・アンドレス・アランゴJuan Andrés Arango Garcia監督は、コロンビアのボゴタ生れ、監督、脚本家、撮影監督。コロンビアの高校在学中、カナダの奨学金を得てバンクーバーの高校に留学、卒業後コロンビア大学で映画とテレビを学んだ。2010年TVのドキュメンタリー・シリーズに撮影監督としてデビュー、ドキュメンタリー“Esperanza P.Q.”(12)、TVムービー“Top 5:Canadá”(12)を手がけている。2012年長編映画“La Playa D.C.”で監督デビュー、カンヌ映画祭2012「ある視点」部門にノミネートされたことが、その後の躍進の足掛かりになった。

★トロント映画祭にノミネーションされたことについて、「“XQuinientos”は、特に汎アメリカ的な映画です。ラテンアメリカ映画の一つとして本映画祭で上映されることは、私にとってとても重要な事です」とアランゴ監督。プロデューサーのホルヘ・ボテロも「トロントで上映されることは素晴らしいこと。この映画のテーマは、移民や変革について語ったもので、世界のあらゆる地域で共有できる視点を持つよう心がけました」。やはりカナダでもトロントは英語圏、米国と直結していますからサンセバスチャンより有利かもしれません。ホルヘ・ボテロは、メキシコでは有力な製作者、他にマイケル・ロウの『うるう年の秘め事』(10、ラテンビート2011)、ディエゴ・ケマダ=ディエスの『金の鳥籠』(2014アリエル賞受賞作品、難民映画祭)を手がけている。

(フアン・アンドレス・アランゴ監督)

(フアン・アンドレス・アランゴ監督)

★上記のプロダクションの協力の他に、数年前に新設されたコロンビアの「映画振興基金FDC」、メキシコ映画協会などの資金支援、カナダ・テレフィルム、Sodec基金の後援を受けて製作された。

ホライズンズ・ラティノ部門第4弾*サンセバスチャン映画祭 ⑨ ― 2016年08月29日 17:14

アルゼンチンからダニエル・ブルマンの新作“El rey del Once”

★2年おきくらいに新作を発表しているが、ここ10年ほどは紹介されることがなかった。国内外あまたの受賞歴を誇る、アルゼンチンではベテラン監督の仲間入りをしていると思いますが、『救世主を待ちながら』(2000、東京国際映画祭TIFF)と『僕と未来とブエノスアイレス』*(2004、06公開)を含むいわゆる「アリエル三部作**」、NHK衛星第2で放映された『アル・シエロ 空へ』(01)が、字幕入りで見ることができた作品です。なかで『僕と未来とブエノスアイレス』は、ベルリン映画祭の審査員賞グランプリ(銀熊)、クラリン賞(脚本)、カタルーニャのリェイダ・ラテンアメリカ映画祭では作品・監督・脚本の3賞、バンコク映画祭作品賞、他ノミネーションは多数だった。

(アリエルと父親、『僕と未来とブエノスアイレス』のポスター)

*原題“El abrazo partido”については、目下休眠中のCabinaさんブログに長いコメントを投稿しています。作品&監督キャリア紹介、特に新作に関係のあるオンセ地区の情報も含んでいます。

◎Cabinaブログの記事は、コチラ⇒2008年6月1日

**ブエノスアイレスのユダヤ人地区のガレリアを舞台に、主人公アリエルの青年から父親になるまでの成長を描いた作品。3作目が“Derecho de familia”(06)である。

6)“El rey del Once”(“The Tenth Man”)

製作:BD Cine / Pasto / Television Federal(Telefe) / 後援アルゼンチン映画アカデミーINCAA

監督・脚本・製作:ダニエル・ブルマン

撮影:ダニエル・オルテガ

編集:アンドレス・タンボルニノ

美術:マルガリータ・タンボリノ

録音:ミゲル・テニナ、カトリエル・ビルドソラ

衣装デザイン:ロベルタ・ペッシPesci

メイクアップ:マリエラ・エルモ

プロダクション・マネージメント:デルフィナ・モンテッチア(モンテッキアMontecchia)、

セシリア・サリム

製作者(共):バルバラ・フランシスコ(エグゼクティブ、グスタボ・タレット『ブエノスアイレス恋愛事情』)、ディエゴ・ドゥボコフスキー(『救世主を待ちながら』『僕と未来とブエノスアイレス』)、ルシア・チャバリ(セスク・ゲイ「トルーマン」)、セシリア・サリム、ほか

データ:製作国アルゼンチン、言語スペイン語・ヘブライ語・イディッシュ語、2016年、コメディ、82分、撮影地ブエノスアイレス、公開アルゼンチン2月11日、ブラジル5月5日、ウルグアイ5月19日、米国(限定)7月29日

映画祭・受賞歴:ベルリン映画祭2016パノラマ部門オープニング作品、トライベッカ映画祭インターナショナル部門男優賞(アラン・Sabbagh)、韓国チョンジュ全州市映画祭、シアトル映画祭、いずれも2016年開催

(プレス会見のアランと監督、ベルリン映画祭2016)

キャスト:アラン・Sabbagh(アリエル)、フリエタ・ジルベルベルグ(エバ)、ウシェル・バリルカ(アリエル父ウシェル)、エルビラ・オネット(スージー)、エリサ・カリカッホCarricajo(モニカ)、アドリアン・ストッペルマン(マムニェ)、ダニエル・ドロブラス(エルクレス)、ダルミロ・ブルマン(アリエル11歳)、ほか

解説:アリエルはニューヨークを拠点にして働くエコノミスト、彼なりにハッピーだがモニカと連れ立ってブエノスアイレスに戻る準備をしている。モニカはバレリーナを夢見ているガールフレンドだ。まず父親に電話で打診する、父はユダヤ人が多く住んでいる活気あふれるオンセ地区でユダヤ人コミュニティの慈善団体を設立、あまり裕福でないユダヤ教徒に薬品や宗教的規則に従って調理した食品カシェールの配給をしている。オンセはいわばアリエルが青春時代を過ごしたホームタウンだ。戻ったアリエルは生地屋や物売りのスタンドで混雑しているガレリアで迷子になり、そこで好奇心をそそる女性を見かける。再びプーリムPurimというユダヤのお祭りで出くわすことになるその女性エバは、団体で働く独立心旺盛な、それも正統派のユダヤ教徒だった。アリエルは子供のときに捨ててしまった宗教的世界を取り戻すことができるだろうか。

(エバの後を付けるアリエル、映画から)

★過去を振りはらうことの不可能性は誤りか、失われた信仰の探求、ブルマン好みの父親と息子の葛藤劇、ユダヤ文化の哲学と伝統、信じる信じないは別として「信仰は山をも動かす」というコメディ。テーマ的には「アリエル三部作」の続編(?)のようですが、ブルマン映画でも最もユダヤ教の影響の強い印象を受けます。ユダヤ教徒が一番多い米国、3番めに多いアルゼンチン(イスラエルは2番め)という二つの国の文化がテーマになっている。プーリムPurimというお祭りは、ユダヤ暦アダルの月14日(2月末~3月初め)に行われる移動祝祭日です。

★既にコンペティション部門ではないが、2月のベルリンでワールド・プレミアされ、何カ国かで公開されてもいる作品がエントリーされるのは珍しいのではないか。サンセバスチャン映画祭には、製作国にスペインも参加しているからか“El nido vacío”(08)がコンペに正式出品されただけです。映画祭以後に公開もされDVDも発売されています。比較的ユダヤ文化が希薄ということもあるかもしれない。

★アリエル役のアラン・Sabbaghは初登場ですが、エバ役のフリエタ・ジルベルベルグは、ディエゴ・レルマンの『隠された瞳』(10、TIFF)、ダミアン・ジフロンの『人生スイッチ』の第2話ウエイトレス(14,公開15)で紹介しております。

(アリエルとエバ、映画から)

(アリエルとエバ、映画から)

★トライベッカ映画祭は、アメリカ同時多発テロ事件9・11以降、被害を受けた復興のためロウアー・マンハッタン地区のトライベッカで2002年から始まった春の映画祭(2016は4月13日から)、米国作品とインターナショナルに分かれている。代表発起人はロバート・デ・ニーロなど。ブルマン監督は新作のほか、“La suerte en tus manos”(12)で審査員(脚本)賞を受賞しており、ベルリン同様、相性のいい映画祭である。

ホライズンズ・ラティノ部門第3弾*サンセバスチャン映画祭2016 ⑧ ― 2016年08月27日 16:53

1980年代のキューバ―カルロス・レチュガの「サンタとアンドレス」

★トマス・グティエレス・アレアが亡くなってからのキューバ映画は、散発的に新作が届けられることはあっても、概ね日照り続きで寂しい限りです。多分公開作品ではアレハンドロ・ブルゲスの『ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド』(2011,スペイン=キューバ)が最後ではないでしょうか。「ラテンビート2012」で先行上映されたあとレイトながら公開されました。オムニバス『セブン・デイズ・イン・ハバナ』(12)の製作国はフランスとスペイン、キューバの監督も参加しておりますがキューバ映画ではない。昨年のSKIP国際Dシネマ映画祭の観客賞を受賞したエルネスト・ダラナス・セラーノの『ビヘイビア』(14、キューバ)は、Filmarksフィルマークスで見られたようだが未公開だと思います。

★今回ご紹介するのは「自由についての物語」、カリブの小さな島で窒息しそうになっている若者たちが作った映画、カルロス・レチュガの第2作め“Santa y Andrés”です。キューバ革命に疑問をもつ60歳のゲイ作家アンドレス、政府から彼の監視役を命じられた30歳の農婦サンタの3日間の物語。キューバの隣組組織を利用した密告制度は、アレア監督の『苺とチョコレート』(93)にも出てきました。ゲイのディエゴ(ホルヘ・ペルゴリア)を監視していたのは闇屋のナンシー(アレア夫人ミルタ・イバラ)でした。映画では既に良き隣人となって登場しますが、そもそもはディエゴの監視役だったのです。さて1980年代のアンドレスとサンタの関係は、どんな展開をするのでしょうか。

5)“Santa y Andrés”(“Santa & Andres”)カルロス・レチュガ

製作:5ta Avenida(キューバ)/ Promenades Films(仏)/ Igolai Producciones(コロンビア)

監督・脚本・プロデューサー:カルロス・レチュガ

脚本(共):エリセオ・アルトゥナガ

撮影:ハビエル・ラブラドール

音楽:サンティアゴ・バルボサ・カニョン

編集:ジョアンナ・モンテロ

ヘアー・メイク:フランク・カレーニョ

衣装デザイン:セリア・レドン

美術:アライン・オルティス

プロデューサー:クラウディア・カルビーニョ(エグゼクティブ)、サムエル・チャビン(共)、グスタボ・パスミン(共)

録音:ライメル・カサマジョール

データ:製作国キューバ=フランス=コロンビア、2016、105分、スペイン語、長編第2作目、前タイトルは“Santa y Delfín”

映画祭・受賞歴:ハバナ映画祭未発表脚本賞、フリオ・アレハンドロSGAE 2014脚本賞、シネマート・ロッテルダム「バウター・バレンドレクト賞」などを受賞。トロント映画祭2016コンテンポラリー・ワールドシネマ部門(ワールドプレミア)、サンセバスチャン映画祭2016ホライズンズ・ラティノ部門正式出品、12月開催のハバナ映画祭2016上映が予定されている。

キャスト:ローラ・アモーレス(サンタ)、エドゥアルド・マルティネス(アンドレス)、George・アブレウ、ルナ・ティノコ、セサル・ドミンゲス、他

解説:1983年、キューバ東部のオリエンテ、まったく立ち位置が異なるサンタとアンドレスの物語。アンドレスはキューバ革命に違和感のある60代のゲイ作家、サンタはアンドレスを監視するよう派遣されてきた独身の30歳の農婦、近づくことで二人を引き離していた重要な事柄に気づく。二人の間に少しずつ微妙な変化がうまれてくる。「自由」についての物語。アンドレスの名前は監督のホモセクシュアルだった大おじ(祖父母の兄弟)からとられた。

(サンタとアンドレス、映画から)

★監督キャリア&フィルモグラフィー紹介:サン・アントニオ・デ・ロス・バニョス国際映画テレビ学校で学ぶ。2008年に卒業制作として書いた脚本を土台にして、デビュー作“Melaza”(12、キューバ=仏=パナマ)を撮る。メラサのサトウキビ工場で働いていた若い夫婦が工場閉鎖で失職してしまい、生活の手段を奪われる話。ハバナ映画祭2012を皮切りに、ロッテルダム映画祭2013でインターナショナル・プレミア、マイアミ映画祭2013正式出品、マラガ映画祭2013銀の小枝賞、バンクーバー・ラテンアメリカ映画祭2013審査員賞、トリニダード・トバゴ映画祭2013長編作品賞などを受賞した。監督によると、「デビュー作と第2作は、キューバとキューバ人について語った映画だから、いわば姉妹のようなもので類似点が多い」という。キューバで映画を撮るのは、「とにかく難しい、海外の映画祭参加の機会も困難、資金もスタッフもナイナイ尽くし。しかしここで映画を撮り続けたい」。

(ロマンティク・コメディも撮りたいカルロス・レチュガ監督)

*トレビア*

*ワーキング・タイトルは、本作にインスピレーションを与えてくれたデルフィン・プラッツPratsに捧げて“Santa y Delfín”だった。しかしフリオ・アレハンドロの同タイトルの脚本がスペインで受賞するなどしたためアンドレスに変更した。ゲイだった大おじアンドレスへのオマージュでもあり、私自身の家族史の部分を含んでいる。デルフィン・プラッツは1945年オルギン生れの詩人、ソ連に留学してロシア語が堪能だが、作品が革命に不適切として執筆活動を禁じられる。さらにホモセクシュアルを理由に1971年UMAP*に送られている。レチュガ監督は、「会う機会は少ないが、電話で充分話し合うことができた」とコメント。現在はオルギン近郊の農村地帯にあるバラックで猫との二人暮らし、翻訳や作品発表など執筆活動はしていない。ひたすら沈黙を守っているようです。

(ワーキング・タイトル“Santa y Delfín”)

*この悪名高きUMAP(Unidades Militares de Ayuda a la Produccción)は、普通「生産支援部隊」と訳されているが、主に政治犯(反革命者)やホモ、エホバの証人のような宗教者の矯正を目的に作られた軍事施設。主にサトウキビの刈入れや建設現場など過酷な労働に処せられた。Wikiには1965~68年の間と書かれているが、実際はより長期間存在した組織。1959年の革命以来国防大臣だったラウル・カストロの発案である。現在は兄フィデルの後継者として、2008年2月から第2代国家評議会議長と閣僚評議会議長(国家元首・首相)を兼任している。

★監督によると、アンドレスの人物造形には、デルフィン・プラッツのほかに多くのキューバのアーティストや作家たちの人生が雪崩れ込んでいる。例えば政権から汚名を着せられ検閲に抵抗したレイナルド・アレナス(作家、1943年オリエンテ州~90年12月ニューヨークで自死、自伝『夜になるまえに』が映画化された)やレネ・アリサ(戯曲家、詩人、造形家、1940年ハバナ~94年サンフランシスコ)を上げている。二人ともそれぞれ1980年4月20日から開始されたマリエル港からの脱出組(約12万5000人が米国へ脱出した)。「サンタとアンドレスは人間らしい存在ですが、友人のいない独り身、いわゆるノーマルな家族をもっていない。社会的のけ者、社会の片隅というか埒外にいる人々、繊細で痛みを感じることのできる人々だから、二人が近づくのに時間は要らない」と語る。何がテーマの映画と訊かれれば、「自由、自由、自由」と自由を連呼した。

★2013年1月には既に「椅子を携えて丘を登ってくる一人の農婦のイメージが頭のなかに描けていた。そしてその椅子に腰掛けてゲイの作家を見張る構図です」。その主役サンタのローラ・アモーレスとゲイ作家アンドレスのエドゥアルド・マルティネスは、二人とも街中で偶然目にしてスカウトした。テレパシーのようにピーンときたそうです。大いに話し合い、本を読み、研究した。結果は大当たりで満足しているとのこと。第3作目の脚本を準備中、「バンパイア」または「ハバナのバンパイア」になりそう。またアベル・アルコスと共同執筆している“La siesta”を同時に進行させており、1898年が舞台になる。2作とも以前から頭のなかにあった企画、厳しいキューバの現実とは無関係の愛の物語をコメディで撮りたいと思っている由。

(リュックを背負い椅子を携えて丘を登ってくるサンタ)

★当ブログではマリリン・ソラヤの長編デビュー作“Vestido de novia”(14)を紹介しただけです。ソラヤ監督は『苺とチョコレート』でハバナ大学生ダビドの恋人ビビアンを演じた女優でした。こちらはベルリンの壁崩壊後未曽有の危機にあった1990年代半ばのキューバを舞台に、ホモフォビア、貧困、ジェンダー、性暴力、マチスモ、家父長制度、ダブルモラルなどが語られます。

*“Vestido de novia”の記事は、コチラ⇒2016年1月27日

ホライズンズ・ラティノ第2弾*サンセバスチャン映画祭2016 ⑦ ― 2016年08月23日 22:46

『殺せ』のA・フェルナンデス・アルメンドラスの新作は実話が素材

★長編4作目となるアレハンドロ・フェルナンデス・アルメンドラスの“Aquí no ha pasado nada”は、実際にチリで起きた事件に着想を得て製作された。チリのオスカー賞代表作品にも選ばれた『殺せ』(2014)も実話に基づいていたが、今回は右派政党「国民革新党RN」の前上院議員カルロス・ラライン・ペーニャの息子マルティンが引き起こした飲酒運転による人身死亡事故から着想されたフィクション。上流階級に属する有名政治家の子息が起こした事件だが、無罪放免になってセンセーショナルな話題を提供した。この「マルティン・ラライン事件」は、三権分立は名ばかりのチリ民主主義の脆弱さを露呈、これがチリの現実というわけです。

4)“Aquí no ha pasado nada” (“Much Ado About Nothing”)

製作:Jirafa

監督・脚本:アレハンドロ・フェルナンデス・アルメンドラス

脚本(共):ヘロにも・ロドリゲス

撮影:インティ・ブリオネス

データ:製作国チリ=米国=フランス、2016年、94分、スリラードラマ、実話、冤罪事件

映画祭&受賞歴:サンダンス映画祭2016ワールドプレミア、ベルリン映画祭パノラマ部門出品、カルタヘナ映画祭2016国際映画批評家連盟FIPRESCI受賞、マイアミ映画祭、リマ映画祭、サンセバスチャン映画祭ホライズンズ・ラティノ部門正式出品など

キャスト:アグスティン・シルバ(ビセンテ・マルドナード)、アレハンドロ・ゴイク(ビセンテの叔父フリオ)、パウリーナ・ガルシア(ビセンテの母)、ルイス・ニェッコ(弁護士グスタボ・バリオ)、イサベーリャ・コスタ(アナ)、ジェラルディン・ニアリー(フランシスカ)、ダニエル・ムニョス、リー・フリードマン、サムエル・ランデア、ほか

物語:ロスに留学していたビセンテは、夏休み休暇で1年ぶりに両親のいる海辺の家に帰ってきた。或る夜の無分別な行動がこの裕福な青年ビセンテの人生を永遠に変えてしまった。仲間とのどんちゃん騒ぎのあと繰り出した彼らの軽トラックが歩行中の漁師を轢いてしまった。結果的に漁師は死亡、ビセンテが人身事故の第一容疑者にされてしまう。彼は酔っていて記憶が曖昧ではあったが、自分が運転していたのではないのは確かだった。自分は後部座席で女の子とイチャついており、ハンドルを握っていたのは大物政治家の息子マヌエル・ラレアだった。政治と司法の癒着、チリの現実が語られる。

(後部座席のビセンテと連れの女性、映画から)

★実際の「マルティン・ラライン事件」は、2013年9月にチリの南部クラニペで起きた事件。歩行中のエルナン・カナレスを轢いた後、助けずに草むらに放置して逃亡、結果的に死亡した。何故かマルティンの血中アルコール含量テストは行われなかった。有力な雇われ弁護士のお陰で、飲酒運転による事故死という証拠隠滅に成功、マルティンは無罪となり、同乗していた2人が犯人とされた。これはチリ国民の怒りを爆発させ、翌年再調査が行われた。多分政権が左派のバチェレ大統領になったことも影響しているかもしれない。父親の前上院議員カルロス・ラライン・ペーニャは、ホモフォビアやマチスモを公言している政治家としても有名、従って現在2期目の女性大統領バチェレを嫌っている。ちなみに『No』の監督パブロ・ララインの父親エルナン・ラライン・フェルナンデス(独立民主連合の上院議員)もチリでは有名な保守派の政治家ですが、縁戚関係はないようです(不確かです)。

★監督&フィルモグラフィー紹介は、「ラテンビート2014」で『殺せ』(“Matar a un hombre”)が上映された折に記事をアップしております。長編のみ再録すると、

2009 “Huacho” サンダンス映画祭2008 NHK賞受賞、カンヌ映画祭2009「批評家週間」ゴールデン・カメラ賞ノミネート、サンセバスチャン映画祭ホライズンズ・ラティノ出品、ハバナ映画祭2009 初監督サンゴ賞受賞 他

2011 “Sentados frente al fuego”(チリ≂独)サンセバスチャン映画祭2011「ニューディレクター」部門出品/バルディビア国際映画祭2011出品(チリ)/第27回グアダラハラ映画祭マーケット部門出品/ブエノスアイレス・インディペンデント・シネマ映画祭2012出品/サンフランシスコ映画祭2012出品他。チリ公開は2013年。

2014 “Matar a un hombre” (『殺せ』の記事は、コチラ⇒2014年10月8日)

2016“Aquí no ha pasado nada”省略

(監督、ベルリン映画祭2016「パノラマ」にて)

★スタッフ& キャスト紹介:

*ビセンテ役のアグスティン・シルバは、セバスティアン・シルバの『家政婦ラケルの反乱』(09)、『マジック・マジック』(13)、『クリスタル・フェアリー』(13)出演でお馴染みの若手俳優、ビセンテの母親役パウリーナ・ガルシアは、セバスティアン・レリオの『グロリアの青春』(13、公開)出演のベテラン、ビセンテの叔父フリオ役のアレハンドロ・ゴイクは、パブロ・ララインの『ザ・クラブ』(15)出演、事件をもみ消す悪徳弁護士グスタボ・バリオに出番こそ少ないがルイス・ニェッコと、現在のチリ映画界の有名どころを起用できたのは、前作『殺せ』の成功が大きいのではないか。ルイス・ニェッコが主役のネルーダを演じるパブロ・ララインの“Neruda”も、本映画祭「パールズ」部門にエントリーされています。

(叔父フリオ、ビセンテ、母親、映画から)

(ビセンテと弁護士グスタボ・バリオ、映画から)

★トレビア:本作も資金不足で製作には苦労したと監督。前作の成功で得た資金では当然足りなかったようです。そこでcrowdfundingクラウドファンディングのサイトを立ち上げ、ネットで協力者を募った。これはアレハンドロ・ホドロフスキーが新作『エンドレス・ポエトリー』で使用している。不特定多数の人がネットを通じて資金提供の協力をする。これは寄付金と同じで出資者に返済する義務はない。映画の場合だと、カタログの無料配布、試写会招待などをするようです。結果1700万(ドルか?)が獲得できた。それでスタッフや俳優たちも出演料なしで撮影に臨んだ。成功すれば支払う約束だそうです。

★テーマがテーマだけに撮影も困難をともない、俳優たちは苦労したようです。特に事故現場に選んだサパジャールでの撮影は難しく、「マルティン・ラライン事件の映画の撮影であることを秘密裏にしていたが、中には嗅ぎつけて撮影できないよう警察に通報された」と監督は述懐している。とにかくピノチェト政権は長過ぎました。「YesかNoか」は、相変わらず続いているようです。

最近のコメント