ホライズンズ・ラティノ部門12作*サンセバスチャン映画祭2022 ⑦ ― 2022年08月18日 10:58

ラテンアメリカ諸国から選ばれた12作が発表になりました

★8月11日、ホライズンズ・ラティノ部門12作(2021年は10作)が例年より遅れて発表になりました。オープニング作品はチリのドキュメンタリー作家パトリシオ・グスマンの「Mi país imaginario」、クロージングはエクアドルのアナ・クリスティナ・バラガンの「La piel pulpo」となりました。スペイン語、ポルトガル語に特化したセクションです。新人の登龍門的役割もあり、今回も多くは1980年代生れの監督で占められています。作品名、監督名、本祭との関りをアップしておきます。あまり選出されることのないエクアドル、コスタリカ、久しぶりにキューバの2作がノミネートされています。3分割して紹介、時間の許す限りですが、賞に絡みそうな作品紹介を別個予定しています。

*ホライズンズ・ラティノ部門 ①*

1)「La piel pulpo / Octopus Skin」エクアドル=ギリシャ=メキシコ=独=仏

クロージング作品、WIP Latam 2021作品、2022年、スペイン語、ドラマ、94分、脚本アナ・クリスティナ・バラガン。撮影地プンタ・ブランカ

監督:アナ・クリスティナ・バラガン(エクアドル、キト1987)、2021年、エリアス・ケレヘタ・シネ・エスコラの大学院課程で学ぶ。本祭との関りは、2016年のデビュー作「Alba」がホライズンズ審査員スペシャル・メンションを受賞しています。最新の「La hiedra」は、Ikusmira Berriakイクスミラ・ベリアク・レジデンス2022に選出されている。

*「Alba」の紹介記事は、コチラ⇒2016年09月09日

キャスト:イサドラ・チャベス(イリス)、フアン・フランシスコ・ビヌエサ(アリエル)、Hazel Powell、クリスティナ・マルチャン(母親)、アンドレス・クレスポ、マカレナ・アリアス、カルロス・キント

ストーリー:双子のイリスとアリエルは17歳、母親と姉のリアと一緒に、軟体動物や小鳥、爬虫類が棲息する島のビーチに住んでいます。10代の姉弟たちは大陸から孤立して育ち、普通の親密さの限界を超えた関係のなかで、自然との結びつきは超越的です。海のはるか向こうにかすかに見えるものを求めて、イリスは島を出て町に行こうと決心します。町のショッピングセンター、騒音、不在の父親探し、弟との別れ、母親の不在は、姉弟への愛と自然の中でのアイデンティティの重要性を明らかにしていく。

(イサドラ・チャベス、フレームから)

2)「Sublime」アルゼンチン

データ:ベルリン映画祭2022ジェネレーション14プラスのプレミア作品、製作国アルゼンチン、2022年、スペイン語、ドラマ、100分、音楽エミリオ・チェルヴィーニ、製作Tarea Fina / Verdadera Imagen、撮影地ブエノスアイレス

監督:マリアノ・ビアシン(ブエノスアイレス1980)のデビュー作、脚本、製作を手掛けている。本作は第10回Sebastiane Latino 賞受賞ほかが決定しており、別途に作品紹介を予定しています。

キャスト:マルティン・ミラー(マヌエル)、テオ・イナマ・チアブランド(フェリペ)、アスル・マッゼオ(アスル)、ホアキン・アラナ(フラン)、ファクンド・トロトンダ(マウロ)、ハビエル・ドロラス(マヌエルの父)、カロリナ・テヘダ(マヌエルの母)、ほか多数

ストーリー:マヌエルは16歳、海岸沿いの小さな町に住んでいる。彼は親友たちとバンドを組み、ベースギターを弾いている。特にフェリペとは小さい頃からの固い友情で結びついている。マヌエルがフェリペとの友情以外の何かを感じ始めたとき、二人の関係はどうなりますか、友情を危険に晒さず別の局面を手に入れられますか。二人は他者との絆が失われる可能性や他者からの拒絶に直面したときの怖れを共有しています。思春期をむかえた若者たちの揺れる心を繊細に描いた秀作。

3)「Ruido / Noise」メキシコ

データ:製作国メキシコ=アルゼンチン、スペイン語、2022年、ドラマ、105分、脚本ナタリア・ベリスタイン&ディエゴ・エンリケ・オソルノ、製作Woo Films、

監督:ナタリア・ベリスタイン(メキシコシティ1981)、長編3作目、デビュー作「No quiero dormir sola」は、ベネチア映画祭2012「批評家週間」に正式出品され、同年モレリア映画祭のベスト・ヒューチャーフィルム賞を受賞、アリエル賞2014のオペラプリマ他にノミネート、俳優の父アルトゥーロ・ベリスタインが出演している。2作目は「Los adioses」は、マラガ映画祭2017に正式出品されている。他TVミニシリーズ、短編多数。新作は行方不明の娘を探し続ける母親の視点を通して、現代メキシコの負の連鎖を断ち切れない暴力を描いている。母親を演じるフリエタ・エグロラは実母、アルトゥーロ・リプスタインの『深紅の愛』に出演している。

(ナタリア・ベリスタイン監督)

キャスト:フリエタ・エグロラ(フリア)、テレサ・ルイス(アブリル・エスコベド)、エリック・イスラエル・コンスエロ(検事アシスタント)

ストーリー:フリアは母親である、いやむしろ、女性たちとの闘いをくり広げている、この国では珍しくもない暴力によって人生をずたずたに引き裂かれた多くの母親たち、姉妹たち、娘たち、女友達の一人と言ったほうがよい。フリアは娘のヘルを探している。彼女は捜索のなかで知り合った他の女性たちの物語と闘いを語ることになるだろう。

(フリア役のフリエタ・エグロラ、フレームから)

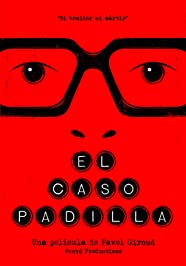

4)「El caso Padilla / The Padilla Affair」キューバ

データ:製作国スペイン=キューバ、スペイン語、フランス語、英語、ノンフィクション、モノクロ、78分、脚本監督、製作Ventu Productions、(エグゼクティブプロデューサー)アレハンドロ・エルナンデス

監督:パベル・ジルー Giroud (ハバナ1973)は、サンセバスチャン映画祭2008「バスク映画の日」に「Omertá」が上映された。同じく「El acompañante」がヨーロッパ=ラテンアメリカ共同製作フォーラム賞を受賞した他、マラガFF、マイアミFF 2016で観客賞、ハバナFF(ニューヨーク)でスター賞を受賞している。新作は1971年春、キューバで起きたエベルト・パディーリャ事件を扱ったノンフィクション。

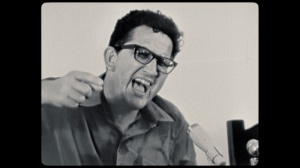

(エベルト・パディーリャ)

解説:1971年の春ハバナ、詩人のエベルト・パディーリャが、ある条件付きで釈放された。彼は約束を果たすためキューバ作家芸術家連盟のホールに現れ、彼自身の言葉で「心からの自己批判」を吐きだした。彼は反革命分子であったことを認め、彼の詩人の妻ベルキス・クサ=マレを含む、会場に参集した同僚の多くを名指しで共犯者であると非難した。1ヵ月ほど前、パディーリャはキューバ国家の安全を脅かしたとして告発され妻と一緒に逮捕された。これは全世界の革命に賛同していたインテリゲンチャを驚かせた。革命の指導者フィデル・カストロへの最初の書簡で、パディーリャの自由を要求した。彼の唯一の罪は、詩的な作品を通して異議を唱えたことでした。作家の過失の録画が初めて一般に公開される。ガブリエル・ガルシア・マルケス、フリオ・コルタサル、マリオ・バルガス=リョサ、ジャン=ポール・サルトル、ホルヘ・エドワーズ、そしてフィデル・カストロの証言があらわれる。表現の自由の欠如や入手のための文化集団の闘争は、現在に反響する。キューバの過去を探求する驚くべきドキュメンタリー。

*「パディーリャ事件」の紹介記事は既にアップしておりますので割愛します。

(アナ・C.・バラガン、マリアノ・ビアシン、ナタリア・ベリスタイン、パベル・ジルー)

追加情報:ナタリア・ベリスタイン監督の「Ruido / Noise」が、2023年1月11日より邦題『ざわめき』でNetflix配信が開始されました。

ホライズンズ・ラティノ部門落ち穂拾い*サンセバスチャン映画祭2016 ⑫ ― 2016年09月09日 16:37

二人の女性監督、アルゼンチンとエクアドルから

★「ラテンビート2016」の日程と上映5作品がアップされています。全体像はまだ見えておりませんが、サンセバスチャン映画祭2016のコンペティション部門の目玉としてご紹介したアルベルト・ロドリゲスの新作“El hombre de las mil caras”が、嬉しいことにエントリーされておりました。公開も決定しているようなので先行上映となります。他の作品も既にご紹介していますが、改めて「ラテンビート2016」としてまとめていきます。その前に「ホライズンズ・ラティノ」部門の落ち穂拾いとして、二人の女性監督作品を簡単にアップしておきます。

9)“La idea de un lago”(“The Idea ob a Lake”“Air Pocket”)ミラグロス・ムメンタレル

データ:製作国アルゼンチン=スイス=カタール、2016年、82分、撮影地アルゼンチンのネウケン州ビジャ・ラ・アンゴストゥラ。グアダルーペ・ガオナの写真入りの詩集“Pozo de Aire”の映画化(ワーキング・タイトル)、2013年スイスで行われた「ヨーロッパ・ラテンアメリカ共同製作」の公開討論会を通じて具体化した作品。ロッテルダム映画祭のヒューバート・バルス基金、INCAAの後援を受けた。

製作:Alina Film / Radio Television (RTS) / Rudo Cine

スタッフ:監督・脚本ミラグロス・ムメンタレル、撮影ガブリエル・サンドルゥ

キャスト:カルラ・クレスポ(イネス)、ロサリオ・ブレファリ(イネスの母)、フアン・グレッピ(トマス)、マレナ・モイロン(少女時代のイネス)、フアン・バルベニリ、ホアキン・ポック、ほか

解説:イネスは35歳のプロのカメラマン、初めての子供が生まれる前に写真と詩で綴る個人的なアルバムを完成させたいと考えている。数カ月前に夫とは別れているが、生まれてくる子どもの養育は共有したいと思っている。記憶や思い出を辿るこのアルバムの仕事は、アルゼンチン南部にある彼女の生家に我々を度々誘っていく。ここでの数年間が今のイネスの性格や人格を作り上げたからなのだ。イネスが2歳だった頃、父と一緒に写っているたった1枚の写真もこの同じ場所なのだ。その数カ月後に父は軍事政権の犠牲となり行方不明者デサパレシードになった。過去についての、母親や兄弟、不在だった父親との関係について語るアルバムとなるだろう。過去が未だに過去になっていない女性カメラマンのルーツを探る物語。

(イネス役のカルラ・クレスポ、映画から)

(少女時代のイネス、マレナ・モイロン、映画から)

監督&フィルモグラフィー紹介:1977年アルゼンチンのコルドバ生れ、監督、脚本家。生後3カ月のとき、独裁政権の弾圧を怖れた両親とスイスに亡命、スイスで生育した。19世紀末に曽祖父がスイスからアルゼンチンに移住してきた。独裁政権(1976~84)が倒れた後も両親と兄弟はスイスに留まり、監督だけが17歳のときアルゼンチンに戻ってきた。家庭での会話はスペイン語を使用していたから流暢、スイスで開催されるロカルノ映画祭はいわば古巣のようなものです。

★長編デビュー作“Abrir puertas y ventanas”(2011)が、ロカルノ映画祭を皮切りに次々と国際的映画祭のノミネーションを受け、特にロカルノでは「金豹賞」を含む5賞(国際批評家連盟賞・エキュメニカル審査員賞&ヤング審査員スペシャル・メンション、女優賞)を受賞した。その他、ハバナ、マル・デル・プラタ(以上2011)、グアダラハラ、ミュンヘン(以上2012)、各映画祭での受賞、サンセバスチャン映画祭にもエントリーされた。

(金豹賞のトロフィーを手にした監督、ロカルノ映画祭授賞式、2011年)

★第2作に当たる“La idea de un lago”も下馬評では上位につけていたが無冠に終わった。偶然グアダルーペ・ガオナの写真入りの詩集“Pozo de Aire”に出会ったことが製作の動機、ガオナと自分の境遇がよく似ていることに触発された由。従って映画の中の父親と自身の父親の二人をダブらせている。イネスの生家を湖の辺りにしたのは、以前、気に入って撮りダメしていた映像を使用したとロカルノで語っていますした。ああ

(イネスの母役ロサリオ・ブレファリと監督、ロカルノ映画祭2016にて)

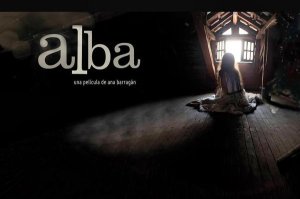

10)“Alba” アナ・クリスティナ・バラガン

データ:製作国エクアドル=メキシコ=ギリシャ、2016、98分、第1回監督作品、ロッテルダム映画祭2016 Lions 賞受賞作品(本映画祭は第2作までが対象)、トゥールーズ・ラテンアメリカ映画祭2016 国際批評家連盟賞受賞、撮影地エクアドル、公開オランダ2月、フランス3月、ドイツ4月

製作:Caleidoscopio Cine (製作者ラミロ・ルイス、イサベラ・パラ)

スタッフ:監督・脚本アナ・クリスティナ・バラガン、撮影シモン・Brauer、音楽N/A、美術オスカル・テルジョ

キャスト:マカレナ・アリアス(アルバ)、パブロ・アギーレ・アンドラーデ(父イゴール)、アマイア・メリノ(母親)、マリア・パレハ、マイサ・エレーラ、イサベル・ボルへ、他

解説:アルバは大きな目をした11歳の少女、小さな動物が好きな恥ずかしがりやだ。病気のママを世話していたがとうとう入院することになってしまった。3歳のとき別れて以来会ったことのない父イゴールと暮らすことになる。イゴールは家族と別れた後、小さな家に引きこもって一人で暮らしている。アルバと一緒に暮らすことはとても耐えがたいことだった。アルバへのハグも、学校でのイジメの対処も手にあまる。お互いに近づくすべを見つけられないでいるが、やがてイゴールの優しさ、思春期を迎えたアルバ自身の成長が、二人をゆっくり結びつけていく。

(アルバ役のマカレナ・アリアス、映画から)

(父イゴールとアルバ、映画から)

監督&フィルモグラフィー紹介:1987年エクアドル生れ、監督、脚本家。2008年“Despierta”(8分)で短編デビュー。2010年第2作“Domingo violeta”(18分)、第3作“Anima”(20分)、2016年本作で長編デビュー。

(アナ・クリスティナ・バラガン監督、ロッテルダム映画祭にて)

「エクアドルのスピールバーグ」*世界に飛び出したマイノリティ ― 2016年03月12日 15:45

「プルワのスピールバーグ」ウィリアム・レオン

★三大映画祭(ベルリン、カンヌ、ベネチア)やサンセバスチャン映画祭などを検索しても、なかなか引っかかってこない南米エクアドル映画のご紹介。当ブログでは若いフアン・カルロス・ドノソのデビュー作“Saudade”(2013)を記事にしただけという寂しさです。その秋に立教大学ラテンアメリカ研究所主催の「エクアドル映画週間」が池袋キャンパスで開催され、タニア・エルミダの“En el nombre de la hija”(2011『娘の御名の下に』)やセバスチャン・コルデロの第5作“Pescador”(2011『釣師、ペスカドール』)などが上映された。日程の後半がラテンビートと重なるなどの不運もあり、新宿バルト9と池袋キャンパスを往復した方もおられたのではないでしょうか(12月にセルバンテス文化センターで、うち3作品が再上映されました)。

*フアン・カルロス・ドノソの“Saudade”の記事は、コチラ⇒2014年04月03日

★劇場公開された映画は、もしかしてセバスチャン・コルデロのサスペンス『タブロイド』(2004、公開2006、メキシコ合作)1作だけでしょうか。十年一昔、大分前のことになります。本作の成功はサンダンスやカンヌ映画祭(「ある視点」部門)に出品されたことが大きかったと思います。東京国際映画祭で上映された“Ravia”(2009、『激情』)はスペインとコロンビアの合作、正確にはエクアドル映画ではありませんが、コルデロ監督はエクアドル出身です。コルデロは『釣師』のあと撮った“Europa Report”(2013)も好評でしたが、当ブログ開設前でしたので記事にできませんでした。

★今年半ばに長編第6作“Sin muertos no hay carnaval”が公開される予定です。こちらはエクアドルのアンドレス・クレスポ(『釣師』の主役)を再び起用、メキシコのエランド・ゴンサレス、ディエゴ・カタニョなどの演技派を主軸に展開する「ロミオとジュリエット」エクアドル版、メキシコ、ドイツ合作のエクアドル映画です。既に昨年撮影も終了して、多分カンヌを目指しているのではないでしょうか。カンヌFF 2016の応募も3月4日に締め切られ、4月半ばに順次正式ノミネーションが発表になります。それを待ってエクアドルの他の監督も交えてエクアドル特集を組もうと考えています。

(“Sin muertos no hay carnaval”)

「エクアドルのスピールバーグ」と呼ばれるのは嬉しくない?

★エクアドルは南米のなかでもウルグアイと同様に小国、おのずから市場も狭いので海外に打って出るしかありません。遅ればせながら35ミリからデジタルへの移行が始まって、資金の少ない若い監督にも門戸が開かれるようになりました。エクアドルはアマゾン、シエラ、太平洋岸と大きく三つの地域に分かれていますが、ウィリアム・レオンはシエラ地域チンボラソ県(県都リオバンバ)のカチャ生れの32歳という若い監督です。先住民 Puruhá プルワ(またはプルハ)出身、キチュア語*とスペイン語のバイリンガル、10年ほど前からマイノリティの旗手として短編映画を製作しています。

*キチュア語:kichwa (quichua) はケチュア語の流れをくむ言語、ペルー、エクアドル、コロンビアの3カ国で約250万人の話者が存在しており、公用語とともに使用されています。

★「エクアドルのスピールバーグ」とか 「プルワのスピールバーグ」とか決めつけられるのは、必ずしも彼自身は歓迎していないようです。「拍手で迎えられてドキドキしてしまいましたが、それは私の作品がキチュア語だからです」。物珍しいからではなく作品の質で評価されたいのでしょう。「マーケティングを学んでいたことが、映画のアイディアを理解してもらうことに役立った」と監督。2009年「Sinchi Samay」という若い先住民たちのグループを首都キトで立ち上げ、第一歩を踏み出した。グループ名の意味はキチュア語で「強い精神力、または物や富に執着しない強さ」だそうです。村を出て初めて都会へ出てきた先住民のカルチャーショックは想像できますね。

(民族衣装姿のポンチョをまとったウィリアム・レオン監督)

★最初の短編は母親から借りたビデオカメラで、先住民たちが語りたかったシーンを入れて撮った。それを編集して完成させたのが“Nostalgia de María”、その後続けてキチュア語で2作撮った。彼の作品を多くの国民が見ていたが、それは監督の許可無しに製造された海賊版が出回ったおかげでした(!)。監督が彼らに儲けを請求したら受け取ることができ、「有名にしてくれてありがとう」と監督。“La Navidad de Pollito”がもっとも人気のあった作品だが興行成績はよろしくなかった。つまり映画館で見た人が少なかったというわけです。父親はアルコール中毒症に苦しんでおり、祖母の世話をしなければならない少年の物語。彼の唯一の願いはクリスマスにサッカー・ボールが届くことだ。この映画は米国、スペイン、イタリアなどに出稼ぎに行っているエクアドル移民のサークルで歓迎されたという。

2004“Nostalgia de María” 短編デビュー作

2004“Antun aya”(“Cuentos de Terror”)3分割になるがYouTube で鑑賞できる。

2004“La Navidad de Pollito”長編デビュー作

2011“Llakilla Kushicuy o Triste Felicidad”

2013“Pillallaw”(35分)

★妻や子供を失った寡夫の物語“Llakilla Kushicuy o Triste Felicidad”や、短編“Pillallaw”は、聖なる山 Chuyug に稲妻が落ちて子供を食べてしまう話だが、これはモンスターが目をさましてしまうという先住民の雷神伝説をテーマにした作品。エクアドルの Input 映画祭受賞作品、国境を越えてドイツやフィンランドの映画祭に招待され受賞している。「フィンランドでは私が先住民であるかどうかに重きをおかず、重要視されたのは作品そのものだった」とレオン監督、これは彼に自信を与えたし、物差しの違いを認識させたと思います。

(“Pillallaw”から)

★映画製作で大切なのはカメラ機材やテクニックではないが、資金面と技術面の制限が常に立ちはだかると語る監督。先住民のアンチ・ヒーロー「キタクイ」(Kitacuy)を登場させたテレビ・コメディを手掛けることでその解消を図っている。現在はキトに本拠を置き、長編映画を準備中。先住民抵抗運動のリーダー〈フェルナンド・ダキレマ〉の闘いと人生を語る“Fernado Daquilema”、19世紀末に十分の一税や大農場主の搾取に抵抗した実在の人物とのこと。8月にクランクインだそうです。

新世代が描くエクアドル映画あれこれ ― 2014年04月03日 15:46

★エクアドルの映画と聞いて思い浮かぶのは、セバスチャン・コルデロの『タブロイド』(2004、公開2006)ぐらいでしょうか。「東京国際映画祭2009」で上映されたコルデロの『激情』(“Rabia”)は、監督こそエクアドルでしたが、製作はスペイン=コロンビア=メキシコでした。エクアドルには今年で13回を数える「クエンカ国際映画祭」というのがありますが、ラテンアメリカ諸国の中でもとりわけ発達途上国の一つです。クエンカは植民地時代の建造物や街並みの保存状態がよく、歴史地区として世界遺産に登録されている都市です。

★ご紹介するのは30歳になったばかりのフアン・カルロス・ドノソのデビュー作“Saudade”(2013)です。映画の舞台は、ハイスクールに通う17歳のミゲルの目を通して描いた≪エクアドル1999年≫、経済危機に陥って銀行閉鎖になったエクアドル、経済だけでなく政治的にも激震が走った時代です。エクアドルの監督が第1作に選ぶテーマは自伝的な要素が色濃いと言われていますが、多分ミゲルには監督本人が投影されているのではないでしょうか。脚本や製作に携わっているのも処女作の特徴と言えます。

(写真は“Saudade”のポスター、ミゲル役のパンチョ・バケリソ・ラシネス)

★フアン・カルロス・ドノソ Juan Carlos Donoso Gomez :1983年グアヤキル生れ、エクアドルの首都はキトですが、グアヤキルが最大の都市です。2007年キトのサン・フランシスコ大学で映画&テレビ科、副専攻として哲学を卒業。同大学は映画製作に関わる優れた人材を輩出することで定評があり、新人発掘の宝庫といわれています。彼は政治的には左翼的、芸術的な雰囲気の家庭環境で育ち、これは本作を撮る動機付けになっている。現在お気に入りのアーティストはメキシコのガブリエル・オロスコ、「もし彼のアートが政治的でないなら、すごく退屈だ」と、ある地方紙のインタビューに答えている。日本でも天才アーティストとして若い層にファンが多そうですが、彼のアートを政治的と捉えているかどうかは分かりません。(写真はドノソ監督)

*アルゼンチンのルクレシア・マルテル監督のワークショップに参加した。マルテルは『沼地という名の町』『ラ・ニーニャ・サンタ』『頭のない女』、いわゆるサルタ三部作といわれる作品が紹介されております。さらにメキシコのダミアン・アルカーサルのワークショップにも参加、アルカーサルは上記の『タブロイド』やアンドレス・バイスの『ある殺人者の記録』の主役を演じた俳優として日本でも知名度が高い。チリのパトリシオ・グスマン監督のドキュメンタリーの授業、ブラジルの脚本家メラニエ・ディマンタスの教えを受けるなどの経験を積んだ。

*クエンカ出身のタニア・エルミダの第2作“En el nombre de la hija”(2011)の編集に参加、ドノソの師でもあるイバン・モラ・マンサノの“Sin otoño, sin primavera”(2012)のプロジェクトにも参加している(IMDbにはアップされていない)。前者はローマ映画祭2011でアリス・イン・ザ・シティ賞を受賞、ハバナ映画祭などにも出品された。後者はサンパウロ映画祭やワルシャワ映画祭にノミネートされた評価の高い作品。

*ドノソは2012年にカンヌ映画祭のフィルム・マーケットに参加できたことがチャンスだったと語っています。またエクアドルでも35ミリからデジタルへの移行が始まって、資金の少ない若い監督にも門戸が開かれた。「この変化がなければ“Saudade” の製作は不可能だった」とも語っています。脚本の草稿は9回書き直し、推敲に6年間を費やしたとか。“Saudade”は国立映画審議会(長編部門)のプロダクション賞受賞とラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルのシネアストに与えられるイベルメディアからの9万ドルの資金をもとにして製作された。3月7日に国内で公開され観客の人気を呼んでいる。8ヵ国の映画祭に招待され、トゥールーズ・ラテンアメリカ映画祭でも上映された。(写真は映画のワンシーンから、一番右がミゲル)

★もう1作品が観客の期待を集めていたセサル・イスリエタの空想科学映画“Quito 2023”(2013)。しかし館内は失望と落胆に満たされたようです。ドノソの舞台は1999年と過去、こちらは2023年と未来を描いたはずが、まるで1970年代か80年代の軍事独裁時代のキトだった。22万ドルの資金をかけて製作されたのに、観客動員数が封切り3週目でたったの1万人と憂慮すべき結果に終わった。軍事独裁を終わらせようと反乱を起こしたグループの物語、二転三転したフアン・フェルナンド・モスコソの脚本に問題があったのかもしれません。映画は何よりも≪ホン≫が大事なのです。

(写真は“Quito

2023”撮影現場から)

★まだ半年後の企画ですが、立教大学ラテンアメリカ研究所主催の「エクアドル映画週間」の開催がアナウンスされました。

日時:2014年10月6日(月)~10日(金)、18:30~20:00

場所:池袋キャンパス7号館1階7102教室

肝心の上映作品は未定です。字幕も予定しているとのこと。

*カミロ・ルスリアガの“La Tigra”(1989)、セバスチャン・コルデロのデビュー作“Ratas, ratones, rateros”(1999)か『タブロイド』、タニア・エルミダのデビュー作“Que

tan lejos”(2006)か“En el nombre de la hija”、イバン・モラ・マンサノの“Sin otoño, sin primavera”、勿論フアン・カルロス・ドノソの本作も期待したいところです。

最近のコメント