テディー賞ドキュメンタリー賞の「Lemebel」*ベルリン映画祭2019 ― 2019年02月18日 14:27

チリの詩人ペドロ・レメベルの最後の8年間を追うドキュメンタリー

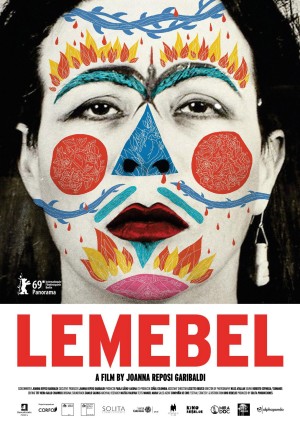

(ビエンナーレ2019でのポスター)

★ジョアンナ・レポシ「Lemebel」は、コンペティション部門の次にランク付けされている「パノラマ」部門に出品された作品。ベルリナーレはコンペティション以外の部門が数多くあり、短編を含めると300とか400作ぐらい上映されるのはないでしょうか。というわけで賞の数も半端ではありません。コンペに新人が食い込めるのは大変なことで、却ってこのパノラマとかフォーラムをいずれ光輝く原石が眠る採石場として重要視している向きが多い。ただしコンペに比べると圧倒的に作品情報が限られるからチェックはしんどい。従って受賞作の落穂ひろいにならざるを得ません。

★ラテンビート2015で上映後に劇場公開された、グアテマラの新人ハイロ・ブスタマンテの「Temblores」をアップしようと思っておりましたが、コンペティション部門の発表に先立って結果が発表になったパノラマ部門の「Lemebel」(96分、チリ=コロンビア)が、テディー賞ドキュメンタリー賞を受賞しましたので先にご紹介します。チリの作家、詩人、コラムニスト、パフォーマンス・アーティスト、自らも同性愛者でジェンダーの平等を訴え続けた活動家でもあったペドロ・レメベルの最後の8年間を追ったドキュメンタリーです。パノラマ部門はLGBTをテーマにしたものが目立つようで、テディー賞を受賞したアルゼンチンのサンティアゴ・ロサの「Breve historia del Planeta Verde」もパノラマ部門でした。昨年のアカデミー賞外国語映画賞を受賞したセバスティアン・レリオの『ナチュラルウーマン』もテディー賞を受賞しましたが、こちらはコンペティション部門でした。

(トレード・マークのスカーフを被ったペドロ・レメベル)

★ペドロ・レメベル Pedro Segundo Mardones Lemebel は、1952年11月21日チリのサンティアゴ生れ、父親の姓 Mardones は使用しないことを明言している。2015年1月23日、2011年に発症した喉頭癌のため死去、晩年は手術のために声を失った(享年62歳)。1970年代にチリ大学に入学、造形芸術の学位を得る。1979年サンティアゴの二つの高校の教師となるが、1983年に両校から解雇される。おそらく彼の性的志向が理由だと推測された。以後教職に戻ることはなく、自ら起ち上げたワークショップで指導に当たった。チリの作家といえば、ノーベル賞受賞者のガブリエラ・ミストラルと映画の主人公にもなったパブロ・ネルーダの二人の詩人、若くしてチリを離れたロベルト・ボラーニョ、またはボラーニョが尊敬していたというニカノール・パラなどが挙げられます。日本でのペドロ・レメベルの認知度がどのくらいあるのか分かりませんが、小説「Tengo miedo torero」(2001)の他、グラフィック小説、コラム集、短編・詩・コラムを纏めたアンソロジーが刊行されている。

★代表作品は、上記の「Tengo miedo torero」でフランス語、イタリア語、英語に翻訳されている。代表的なコラム集は、1995年「La esquina es mi corazón: crónica urbana」、1996年「Loco afán: crónicas de sidario」、2004年「Adiós mariquita linda」など。没後出版されたインタビュー集「No tengo amigos, tengo amores」その他中道左派の「ラ・ナシオン」紙、左翼系雑誌「プント・フィナル」や「ザ・クリニック」のコラムニスト、さらにラジオ番組の制作者だった。ハーバード大学やスタンフォード大学など多くの大学に招聘され講義を行っている。2013年ホセ・ドノソ賞を受賞している。1月開催のチリ恒例の文化祭に姿を見せファンを驚かせたレメベル、これが最後の姿になった。

(ファンに最後の別れを告げるレメベル、2015年1月7日)

★彼の青春時代、活動期がピノチェト軍事政権時代(1973~90)と重なるので、反共主義者、ホモ嫌いだった政権下では生きにくかったと想像できます。チリは南米諸国でも際立ってホモセクシュアルの偏見が強く、日本同様同性婚は認められていない。下の写真は1986年ピノチェト政権反対の政治集会に共産主義や共産党のシンボル「鎌と槌」の化粧をしてハイヒールを履いて参加したときのレメベル。集会で「私は釈明を乞うパゾリーニではない/・・・私は詩人に見せかけた同性愛者ではない/変装など必要ない/これが私の顔/・・・私は少しも変ではない」(拙訳)というマニフェスト《Hablo por mi diferencia》を読み上げた。

(独裁政権を挑発した「鎌と槌」の化粧をしたレメベル)

★チリ出身だが1970年代末にスペインに移住した作家ロベルト・ボラーニョ(1953~2003)と同世代ということもあって、チリとスペインと離れていたが親交があった。50歳という若さで鬼籍入りしたボラーニョはレメベルの影響を大きく受けたと書いている。二人の会話は平行線を辿りながらも「レメベルは私の世代ではずば抜けた詩人、私は魅せられていた」と。「レメベルは最高の詩人になるために詩を書く必要はない。誰もレメベルのような奥深さに到達しない」。彼の詩をひたすら読めばいい、彼は私のヒーローだと「Entre parentesis」に書いている。1998年に25年ぶりにチリに帰国している。このときニカノール・パラにも会っている。

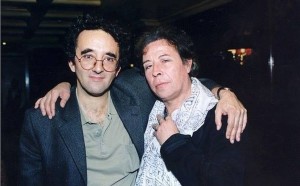

(ロベルト・ボラーニョとペドロ・レメベル、1998年に帰国したときのものか)

★監督のジョアンナ・レポシ Joanna Reposi Garibaldi は、1971年サンティアゴ生れ。2013年ごろ生前のレメベルからドキュメンタリー製作の許可を得ていたようで、完成にはかなりの年月をかけている。脚本もマヌエル・マイラと共同執筆した。デビュー作は2002年のドキュメンタリー「Locos del alma」で、本作は第2作めになる。受賞後のインタビューで「レメベルはアヴァンギャルドな芸術家で、いつも言ってるけど、彼はヨーコ・オノ、デヴィッド・ボウイであり、ビクトル・ハラやビオレッタ・ハラのように、この国ではその真価が認められていない芸術家」と語っている。

(ドキュメンタリー「Lemebel」から)

(ジョアンナ・レポシとマヌエル・マイラ)

★本作はベルリンのあと、3月開催のテッサロニキ・ドキュメンタリー映画祭の国際コンペティション部門にも正式出品、「金のアレクサンダー」賞を競うことになる。またサンティアゴ映画祭2019でも8月18日上映がアナウンスされた。

最近のコメント