パウラ・オルティス”La novia”*ゴヤ賞2016ノミネーション ④ ― 2016年01月05日 16:10

最多の12個ノミネーションはサプライズではない?

★ワールド・プレミアしたサンセバスチャン映画祭であまり話題にならなかったのは、コンペティションではなく「サバルテギ」上映だったせいもある。前にも触れたがバスク語の「サバルテギ」は「自由」という意味で、このセクションには30作くらいの、それこそジャンルを問わない国際色豊かな良作が集められている。かつてハネケの『愛、アムール』、ララインの『NO』などがこのセクションで上映された。しかし話題性はコンペにかなわない。本作はフェロス賞選考あたりから急に脚光を浴びるようになった印象を受けたが、実は「コンペに選ばれなかった理由を誰も説明してくれない」と、当初から不満の声が上がっていたらしい。12個ノミネーションは不思議ではないということです。ゴヤ賞ノミネーション発表に花婿役のアシエル・エチェアンディアを抜擢したのも意図的というわけです。

(“La novia”のポスター)

“La novia”(“The Bride”)2015

製作:Get In The Picture Productions / Mantar Films / TVE、協賛ICAA 他

監督・脚色:パウラ・オルティス

脚色(共同):ハビエル・ガルシア・アレドンド

音楽:シゲル・ウメバヤシ(梅林茂)、ドミニク・ジョンソン(バックグラウンド音楽)

撮影:ミゲル・アンヘル・アモエド

編集:ハビエル・ガルシア

美術:ヘスス・ボスケ・マテ、ピラール・キンタナ

衣装デザイン:アランチャ・エスケーロ

メイクアップ・ヘアー:エステル・ギジェム、ピラール・ギジェム

プロダクション・マネージメント:ミゲル・アンヘル・ゴメス、マリアノ・リウスキィ

録音:ナチョ・アレナス、セサル・モリナ

プロデューサー:アレックス・ラフエンテ、ロサナ・トーマス 他

データ:製作国スペイン=トルコ=ドイツ、スペイン語、2015年,100分、配給BettaPictures、撮影地:カッパドキア(トルコ)、アラゴン州のサラゴサ及びロス・モネグロス、マドリード限定上映、スペイン公開12月11日

映画祭・映画賞ノミネーション:サンセバスチャン映画祭2015,シッチェス映画祭2016、他上映。ゴヤ賞12カテゴリー、フェロス賞9カテゴリー

キャスト:インマ・クエスタ(花嫁・主演)、アシエル・エチェアンディア(花婿・主演)、ルイサ・ガバサ(花婿の母・助演)、アレックス・ガルシア(レオナルド・新人)、レティシア・ドレラ(レオナルド妻)、カルロス・アルバレス=ノボア(花嫁の父)、コンスエロ・トルヒージョ(花嫁の家の女中)アナ・フェルナンデス(隣人)、マリア・アルフォンサ・ロッソ(女物乞い)、マリアナ・コルデロ(姑)、ホルヘ・ウソン、他

*ゴチック体はゴヤ賞にノミネーションされたもの。

(婚礼の日、オレンジの花冠を被った花嫁インマ・クエスタ、映画から)

解説:1933年3月に初演されたガルシア・ロルカの戯曲『血の婚礼』(“Bodas de sangre”)を土台に、自由にアレンジして映画化された作品。5年ほど前にアルメリア県で実際に起きた「ニハル事件」にヒントを得て書かれた戯曲。一人の女を二人の男が奪い合う「愛の三角関係」、片方には妻と赤子もいるから四角関係ともいえる。二人の男が死ぬのはニハル事件と同じだが、死に方は異なる。つまりテーマは挫折した愛と死、ロルカ劇として初めて大成功を収め、詩人も念願の経済的自立を確信した作品。現在でも舞台での再演、映画化、TVドラマ化と人気が高い。本作以外にもロルカの多くの作品に現れる月は悲劇的な死のシンボル、強力な性欲のシンボルとしての馬、死と脅しを意味するナイフ、死を招く物乞い、純潔を意味するオレンジの花冠など、いずれにも登場している。原作は『血の婚礼』として翻訳書も出版されている(岩波文庫、牛島信明訳)。

(月と花嫁、映画から)

(馬に跨ったアレックス・ガルシア扮するレオナルド、映画から)

*トレビア*

★ロルカ没後間もなくの1938年にアルゼンチンのエドムンド・ギブルグGuibourgがモノクロで映画化した。当時フランコを嫌ってスペインを出国、南米で仕事をしていたマルガリータ・シルグ(1988,バルセロナ)を「花婿の母」に迎えて撮った。主役は花嫁というより、アンダルシアに典型的な強すぎる「花婿の母」を演じたシルグに力点をおいている。それはロルカが意図したことでもあり、この母親像には詩人の母親が投影されている。レオナルド以外に名前がないのは象徴的といえます。シルグも結局1939年に亡命の道を選び、チリ、ウルグアイ、アルゼンチンなどで活躍、1969年モンテビデオで生涯を閉じました。スペインでは当然のことながら公開されることはなかったが、現在ではYouTubeで鑑賞できます。

★上記のアルゼンチン版は、フランコ没後の1977年、モロッコのSouheil Ben Barka がギリシャのイレーネ・パパスを起用してリメイクした。本作はカンヌ映画祭で上映されたが評価はイマイチだった。配給元は成功の確信はもてなかったが、スペインで公開したところ大衆に受け入れられ、カルト映画のカテゴリーにも影響を与えた。

★その4年後にカルロス・サウラが撮った『血の婚礼』(1981)は、1984年の「第1回スペイン映画祭」で上映され、翌年公開された。これはフラメンコ舞踊家のアントニオ・ガデス(レオナルド)とクリスティーナ・オジョス(花嫁)がフラメンコで舞台化した、そのリハーサル風景を中心に撮ったドキュメンタリー風ドラマ。サウラの「フラメンコ三部作」の第1作目。主役の二人はそれぞれ来日公演をしているフラメンコ界の大御所。他にも映画化、TVドラマ化されているのは、原作の魅力がアーチストを刺激するからだと思います。パウラ・オルティスがタイトルを変えて挑戦したのが“La novia”です。

(アントニオ・ガデスとクリスティーナ・オジョス、サウラの『血の婚礼』から)

★パウラ・オルティスPaula Ortiz:1979年サラゴサ生れの監督、脚本家、製作者。またバルセロナ大学のGrado de Comunicacion Audiovisual やサラゴサのサンホルヘ大学で教鞭をとっている。2002年サラゴサ大学のスペイン哲学を卒業、2003年バルセロナ自治大学の映画テレビ表記法でマスター取得、その後文部教育省の奨学金を得て、サラゴサ大学の博士課程に在学しながら映画スタジオで仕事をした(2004~08)。2011年、サラゴサ大学の映画史家で小説家でもあるアグスティン・サンチェス・ビダルの指導のもと、「映画脚本―理論と実践の現前化」と題した博士論文で博士号を取得した。ニューヨーク大学で監督演出、UCLAで脚本技術などを学ぶ一方、ロスアンジェルスのスクリーンライター・エキスポなどに参加、両国で開催される脚本家会議でも活躍している。2010年、仲間のキケ・モラやラウル・ガルシア他と製作会社「Amapola Films」を設立した。ビガス・ルナ工房やスペイン女性シネアスト協会のメンバー、「欧州女性オーディオビジュアル・ネット」の副会長を務める、まさに八面六臂の活躍をしている。

(才色兼備のパウラ・オルティス、デビュー作のポスターを背にして)

★長編デビュー作は人気のマリベル・ベルドゥを起用した“De tu ventana a la mía”(2011)、自身が設立した「Amapola Films」が製作した。ゴヤ賞2012で新人監督賞と歌曲賞にノミネーション、ベルドゥも助演女優賞にノミネートされた。ほか、レティシア・ドレラがサンジョルディ女優賞、オルティスがバジャドリード映画祭の新人監督に贈られる「ピラール・ミロー賞」を受賞した。国際的には上海映画祭審査員スペシャル・メンション、トゥールーズ(スペイン)映画祭でミゲル・アンヘル・アモエドが撮影賞を受賞した。二人とも本作に参加している。

★花嫁役のインマ・クエスタ(主演女優賞)、花婿役のアシエル・エチェアンディア(主演男優賞)、レオナルド役のアレックス・ガルシア(新人男優賞)の三人は揃ってノミネーションを受けている。上記のレティシア・ドレラ(レオナルドの妻)は女優業のほか、今年マラガ映画祭で監督デビュー、その“Requisitos para ser una persona normal”は、マラガ映画祭の新人脚本家賞(銀賞)を受賞、今回ゴヤ新人監督賞にもノミネートされた。混戦が予想されるカテゴリーの一つです。ドレラもオルティスに負けない才色兼備のシネアスト、新人監督賞の項で改めてご紹介したい。

(左から、A・エチェアンディア、I・クエスタ、A・ガルシア)

(監督と主演を兼ねたデビュー作“Requisitos para ser una persona normal”から)

*関連記事・管理人覚え

ロルカの死をめぐる新資料の記事は、コチラ⇒2015年9月11日

ロルカの死をめぐる謎に新資料*マルタ・オソリオ ― 2015年09月11日 22:20

恐怖 miedo から謎 enigma へ―失われた鎖の輪を探す

★毎年命日の8月18日が近づくとフェデリコ・ガルシア・ロルカの周りが騒がしくなる。2012年にはロルカ最後のアマンテは、定説になっている「ラファエル・ロドリゲス・ラプンではない」というマヌエル・レイナの“Los amores oscuros”が出てサプライズがあった。今年は没後79周年、本当に「光陰矢の如し」です。スペインでもっとも有名な詩人の謎に満ちた死についての研究でタクトを振っているのが、ロルカと同郷のマルタ・オソリオです。最近新資料をもとに“El enigma de una muerte. Crónica

comentada de la correspondencia entre Agustín Penón y Emilia Llanos”という長いタイトルの研究書をコマレス社から刊行して話題になっています。直訳すると「ある死をめぐる謎:アグスティン・ペノンとエミリア・リャノスの往復書簡注釈記録」でしょうか(オソリオについては後述)。

★オソリオは15年前に同社から“Miedo, olvido y fantasía: Crónica

de la investigación de Agustín Penón sobre Federico García Lorca(1955~1956)”(2000、直訳「恐怖、忘却と空想:ロルカについてのアグスティン・ペノンの調査記録」)を上梓しています。これはペノンの資料をもとに、闇の中に埋もれていた独裁者の犯罪に光を当てたものでしたが、新作はこれを補う内容をもつようです。結論としては、往復書簡から見えてきたのは、「証言者たちが、ロルカが銃殺された場所として指し示した墓穴から、遺体は他に移されていた」ということです。オソリオは一応これでロルカの死をめぐるテーマにけりが付いたので、これからは短編や物語の執筆に戻りたい、つまり決定版ということです。

★アグスティン・ペノン(1920~1976)という人は、バルセロナ生れだが、内戦時に家族と一緒にアメリカに亡命してアメリカ国籍を取った熱烈なロルカ信奉者。アメリカのパスポートで1955年スペインに入国、バルセロナで知り合った舞台演出家ウィリアム・レイトンと一緒にグラナダに滞在して、18カ月ほどロルカの死をめぐる聞き書き調査をした。レイトンはテレノベラのラジオ版脚本で得た資金を蓄えていた。クエーカー教徒で、内戦後のスペイン旅行に費やしていた。タイトルに(1955~1956)とあるのはペノンが調査した期間を示しています。しかし、当時のフランコ体制側からの監視の目は厳しく、ゲイの<アカ>をしつこく嗅ぎまわっている男は「ロシアのスパイか、アメリカCIAのメンバーに違いない」と圧力を掛けてきた。当時のグラナダは<恐怖>が支配していて、身の危険を感じたペノンは調査を打ち切って帰国した。収集した全資料はスーツケースに収められ、当時ペノンが暮らしていたニューヨークに運ばれ保管されていた。

(左から、調査をするアグスティン・ペノンとウィリアム・レイトン)

★フランコ政権での出版は、取材相手に危険が及ぶことが考えられ時の来るのを待っていた。帰国後ペノンとレイトンは別の人生を歩いていたが、何か予感めいたものがあったのか、ペノンは「私にもしものことがあったらスーツケースを預かって欲しい」とレイトンに頼んでいた。1976年ペノンはコスタリカの首都サン・ホセに住んでいた両親に会いに行った先で突然の死に見舞われた。フランコ没後1年も経っていなかった。遺言通り資料はレイトンのもとに渡ったが出版されることもなく静かに眠っていた。レイトンは長生きして1995年に亡くなった。巡りめぐって資料は最終的にマルタ・オソリオの手に渡った。スーツケースの長い旅も詩人の死同様、数奇な運命を辿ったことになる。

(アグスティン・ペノン)

★エミリア・リャノスは、ロルカの10歳年上の親しい友人でグラナダに住んでいた。家族同士の付き合いだった。1936年7月14日、ロルカは故郷への最後の旅をした。7月20日グラナダ守備隊が蜂起、急激に事態が悪化して共和派関係者は一挙に検挙投獄された。ロルカにも危険が迫り避難先の候補の一つとして選ばれたのがリャノス家だった。結果的にはファランヘ党のリーダーだったロサレス兄弟の家に落着くのだが、兄弟の留守中に逮捕されてしまう。ペノンはこのルイス・ロサレス、ホセ・ロサレスのインタビューも行っている。

★ペノンが聞き書きをした中で特に親交を重ねた証言者がエミリア・リャノスで、彼が帰国した後も手紙のやり取りをしており、これが新作の資料になっている。リャノスは書簡で、最初は「オリーブの木の下に埋められ、その後そこから移されたのです」と書いている。秘密にしているのは「或る有力者」から口止めされているからだと。今ではその「或る有力者」が当時の極め付きのフランコ主義者、グラナダ市長ガジェゴ・ブリンだったことが分かっている(ペノンは息子アントニオ・ガジェゴにも取材している)。内戦後のグラナダは恐怖の坩堝で、<フェデリコ>は禁句だった。移された場所はどこか分からないが、ビスナルからアルファカルに行く道路沿いの何処かしか分かっていない。ビスナルというのはナショナリストたちが<好ましからざる>人物たちを処刑した場所です。「誰も何も知らないのです」とオソリオ、死後80年も経てば、生存者は殆どいない、何か新資料が出ない限り闇の中ということか。

(ロルカが唯一愛した女性といわれるエミリア・リャノス)

★マルタ・オソリオはグラナダ生れの作家、かつては舞台女優(1961~65)であった。1966年、児童図書“El caballito que queria volar”で「ラサリーリョ賞」を受賞。日本では“Jinetes en caballos de palo”(1982)が『棒きれ木馬の騎手たち』(行路社)の邦題で翻訳されている。ロルカ研究者というより児童文学者として知られていると思います。生年が確認できてないのですが(調べ方が悪い)、「レアレホにある私の家から、フランコ主義者が思想家、文学者、自由主義者、先生たちを銃殺するのを見ないで過ごすことは難しかった」と語っているところから、人生の初めに内戦を体験した世代だと思います(レアレホはグラナダ市郊外、アルハンブラの近くの地区)。

★「ペノンが残した資料に導かれて、資料に敬意を払って」編纂した。「自分を黒子にして、自分の意見を加えることをしたくなかった」とも語っている。なかなか真似できない研究態度です。志を遂げることなく旅立ってしまったペノンへの哀悼の意が感じられる。オソリオは「家族が遺体を移した可能性もあるが」、「ロルカの墓穴が共和派の聖地になるのを恐れたフランコ主義者の命令で移された」と考えているようです。ペノンが公刊しなかった理由は一つでなく、いくつか考えられると話す。「彼は感受性豊かな人で、ロルカに関して生み出された沈黙と挫折の世界を暴くのを躊躇した」とオソリオ。ロルカの死に拘りつづけたペノンとリャノスは、真相を突き止めるのを諦めなかったようです。

(マルタ・オソリオ、グラナダの自宅の庭で、2012年撮影)

★日本では翻訳書も出ているギブソンの『ロルカ』*が、日本語で読めるロルカの伝記として決定版だと思う。本書は評価も高くベストセラーにもなった。本書にもエミリア・リャノスは登場している。夥しい参考資料から分かるように力作には違いないが、今では間違いも指摘されている。特にロルカの晩年、死をめぐる記述には問題があるという。オソリオが第1作を上梓した理由もギブソンの「不完全」版を変えたかったからだと語っている。特にペノンの資料があることを知っていたのに無視したことを非難している。

★イアン・ギブソンは1939年ダブリン生まれ、フランコ時代の1965年に来西してグラナダに1年ほど取材して、『ロルカ・スペインの死』**を出版した。フランコ没後、より正確な伝記執筆を考え、1978年来西、グラナダにどっしり腰を下ろして、1984年にはスペイン国籍まで取得して完成させたのが『ロルカ』です。これにロルカ最後のアマンテとして度々登場するのがラファエル・ロドリゲス・ラプンです。

(ロルカとラファエル・ロドリゲス・ラプン)

★しかしラプンではなく、実は「最後のアマンテは私です」というフアン・ラミレス・デ・ルカスの告白を載せた本が出版された。それが冒頭に書いたマヌエル・レイナの“Los amores oscuros”(2012)です。1917年アルバセテ生れ、1934年にマドリードでロルカと出会ったとき未だ17歳だった。愛は詩人の死で終止符がうたれたが、彼は長生きして2010年に93歳で没した。無名の人ではなく、日刊紙「ABC」などに芸術コラムを執筆していた有名なジャーナリストだった。レイナは1974年カディス生れ、小説家、詩人、脚本家、戯曲家、一時期「ABC」紙のコラムニストだった。ギブソンを責められないが聞き書きという作業の落とし穴をみる思いです。

(美青年だったというフアン・ラミレス・デ・ルカス)

★ロルカの親しい友人たちは皆知っていたが、内戦が激しくなったうえ、ロルカが殺害されたことを考えると沈黙を守らざるを得なかった。ロルカからの「メキシコに一緒に亡命しよう」という内容の手紙があるようです。ロルカにはコロンビアとメキシコの両国から亡命の許可が下りていたから、亡命しようと思えばできたというのは最初から言われていたこと。何故メキシコ亡命を選ばず危険なグラナダに帰郷したかが謎だったはずです。デ・ルカスは亡命には親の承諾が必要な年齢だったので同行できない、ロルカは彼が一緒でなければ亡命したくない、ということなのでしょうか。ロルカは彼のために秘密を墓場まで持っていった。これは別テーマなので深入りしませんが、アグスティン・ペノンが後にフアン・ラミレス・デ・ルカスと会っているという事実です。ペノンが公刊しなかった理由の一つかもしれません。

(“Los

amores oscuros” のポスターを背にしたマヌエル・レイナ)

*イアン・ギブソン『ロルカ』(中央公論社1997刊)

“Federico García Lorca: A Life”(英語版、ロンドン1989)、2部立てのスペイン語版を1冊にまとめたもの(1部1985年、2部1987年、バルセロナ)

**イアン・ギブソン『ロルカ・スペインの死』(晶文社1973年刊)、“La represión nacionalista de Granada en 1936

y la muerte de Federico García Lorca”(パリ、1971)

パブロ・ララインの新作*ノーベル賞詩人ネルーダの伝記 ― 2015年07月30日 16:59

共産主義者ネルーダの逃亡劇を映画化

★パブロ・ララインの新作は、その名もずばりネルーダ“Neruda”です。ベルリン映画祭2015で“El Club”が審査員賞グランプリを受賞したばかり。キャストは既にアナウンスされていましたが、この度撮影が開始されたようです。1971年ノーベル文学賞を受賞した詩人、作家、外交官、政治家といくつもの顔をもつチリではよく知られた存在、既にネルーダをテーマにした映画やTVドラは多数あります。なかでもマイケル・ラドフォードのイタリア映画『イル・ポスティーノ』(1994)は劇場公開された後、吹替えでテレビで放映されたほどでした。ネルーダにフィリップ・ノワレ、主人公郵便配達人マリオに病をおして出演したマッシモ・トロイージが撮影後に他界したことも話題になった。

(審査員賞グランプリのトロフィーを掲げるラライン監督、ベルリン映画祭2015)

★ララインの「ネルーダ」では、ネルーダにチリのルイス・ニェッコ、妻デリア・デル・カリルにアルゼンチンのメルセデス・モラン、共産党活動家ネルーダを追い回す刑事オスカルにメキシコのガエル・ガルシア・ベルナルと国際色豊か。ネルーダは1945年にチリ共産党に入党していた。しかし1948年ガブリエル・ゴンサレス・ビデラ政権が共産党を非合法化したため亡命を余儀なくされ、アンデス山脈を越えて隣国アルゼンチンに亡命する。ですから時代背景としては、50年代のナポリ湾に浮かぶカプリ島が舞台だった『イル・ポスティーノ』の少し前になります。

(撮影中のルイス・ニェッコとメルセデス・モラン、中央の二人)

★ネルーダは1904年生れ、1948年には44歳、1945年3月に上院議員に当選、7月に入党している。当時はまだノーベル賞とは無関係(1971年受賞)な時代でした。ネルーダは離婚を2回しており、映画に登場する妻デリア・デル・カリルは、ネルーダがヨーロッパから帰国した1943年に再婚した2番目の妻(1955年離婚)、余談だが現在ネルーダ記念館として観光名所になっているイスラネグラの美しい別荘は、3番目の妻マティルデ・ウルティアのために建てたもの。観光客でにぎわっているそうですが、ララインによると、ネルーダは自らを神話化する傾向があり、チリ人はそういうタイプを好まない。日本で人気を博した『リアリティのダンス』の監督ホドロフスキーも好かれていないようだ。チリ公開が「R18+」に本気で怒っていたが、そもそもゲイジュツ映画は及びでない(笑)。

★ガルシア・ベルナルは、既に『No』(2011)でララインとはコラボしている。彼は1978年グアダラハラ生れの37歳、『アモーレスペロス』は遠い昔になりました。今回は主人公をつけ回す嫌われ役の刑事を演じる。どちらかというと彼が主役のようです。他にラライン映画の殆どに出演しているアルフレッド・カストロもクレジットされている。『トニー・マネロ』を怪演した個性派俳優。ノーベル賞詩人ネルーダ、ガエル・ガルシア・ベルナル、ベルリンのグランプリ受賞監督ラライン・・・と話題性もあるから、どこかが拾ってくれることを期待しています。

(ネルーダをつけ回す刑事G.G.ベルナル、髭を生やして登場)

★チリ、アルゼンチン、スペイン、フランス合作、言語はスペイン語、撮影地は首都サンティアゴ、少し西側のバルパライソ、亡命先ブエノスアイレスなど。2016年半ば公開を予定している。

関連記事*管理人覚え

◎ベルリン映画祭審査員賞グランプリの記事は、コチラ⇒2015年2月22日

ララインのフィルモグラフィー、“El Club”作品紹介他、チリ映画界の現状を紹介。

『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』(1947)ラファエル・ヒル ― 2015年06月19日 15:00

郷士アルフォンソ・キハーノVS

騎士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ

★作者の名前も題名も知ってるが実際に読み通した人は少数派と言われるのが世界の古典『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』。前編は「機知にとんだ郷士hidalgoドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」(1605)、後編は「機知にとんだ騎士caballeroドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」(1615)と前編と後編のフルタイトルには重要な違いがある。「騎士道物語」の熱烈な愛読者アルフォンソ・キハーノは騎士ではなく郷士で、「騎士道物語」を読みすぎて、「騎士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」になるべく従士サンチョ・パンサを従えて旅に出る。だから「郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」というのは矛盾しているのだが、ここに作者セルバンテスの「機知にとんだ」作為があるわけです。

(遍歴の旅に出るドン・キホーテとサンチョ・パンサ)

★今年2015年は「後編」刊行400周年にあたり、東京セルバンテス文化センターでは関連催しが目白押しです。映画『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』(1947、日本語字幕付)が6月13日上映されたのを鑑賞しましたのでご紹介いたします。フランコ体制化の1947年にモノクロで撮られたという60数年前の映画です。日本語字幕は「ドン・キホーテ」の翻訳最新版を出された神奈川大学の岩根圀和教授、上映会にもご出席しておられました(『新訳 ドン・キホーテ』前編後編、彩流社、2012刊)。

『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』Don

Quijote de la Mancha

製作: Companñía

Industrial Film Español S. A.(CIFESA)

監督・脚本: ラファエル・ヒル

脚本(共同):アントニオ・アバド・オフエル、(原作:ミゲル・デ・セルバンテス)

撮影:アルフレッド・フレイレ

音楽:エルネスト・アルフテル

編集:フアン・セラ

製作者:フアン・マヌエル・デ・ラダ

プロダクション:エンリケ・アラルコン、エドゥアルド・トーレ・デ・ラ・フエンテ

データ:スペイン、スペイン語、1947年、モノクロ、スペイン公開1948年3月

*受賞歴ナショナル・シンジケート・オブ・スペクタクル(スペイン1948)

キャスト:ラファエル・リベリェス(ドン・キホーテ)、フアン・カルボ(サンチョ・パンサ)、フェルナンド・レイ(学士サンソン・カラスコ)、マノロ・モラン(床屋)、サラ・モンティエル(姪アントニア)、フアン・エスパンタレオン(司祭)、ギジェルモ・マリン(公爵)、ギジェルミーナ・グリン(公爵夫人)、エドゥアルド・ファハルド(ドン・フェルナンド)ほか

*監督キャリア&フィルモグラフィー*

★ラファエル・ヒル Rafael Gil Alvarez:1913年マドリード生れ、1986年没(享年73歳)、監督、脚本家、批評家、製作者。1931年から日刊紙「ABC」や雑誌などに映画批評を執筆し始める。内戦中は共和派のグループのために10分ほどの短編ドキュメンタリーを多数手掛けた。内戦後は主に脚本を手掛け、1942年バレンシアの制作会社CIFESAから“El hombre que se quiso matar”(自殺したかった男)で長編映画デビューを果たした。本作はウェンセスラオ・フェルナンデス・フローレスの小説の映画化(1970年にもキャストを替えてカラーで撮っている)、その後もベニト・ペレス・ガルドス、ミゲル・ミウラなどの文芸路線を歩む。最初の成功作は“Eloisa está debajo de un almendro”(1943、エロイサはアーモンドの木の下に)、エンリケ・ハルディエル・ポンセラの戯曲の映画化、製作はデビュー作と同じCIFESA社である。他に“El clavo”(1944、釘)など合計8本をここで製作、概ねヒット作となっている。初期の短編ドキュメンタリーを含めると85作に及び、遺作は“Las alegres chicas de Colsada”(1984、コルサダの陽気な娘たち)である(日本語タイトルは直訳、以下同じ)。

(ラファエル・ヒル監督)

★1940年代から50年代にかけて量産しており、当時の売れっ子監督の一人、良作もこの時期に集中している。『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』の1947年には他に、宗教をテーマにした“La fe”(信仰)と“Reina Santa”(聖女王)を撮っている。軍事物の“Los novios de la muerte”、闘牛物の“Sangre en el ruedo”(闘牛場の血)など、いわゆる芸術性の高い作品とは言えないが、ブニュエルと同じように映画の「職人」であることを貫いたのではないか。

*主な代表作・受賞作は以下の通り(製作順)

1940“La gitanilla”(ジプシー娘)ナショナル・シンジケート・オブ・スペクタクル脚本賞

1942“El hombre que se quiso matar” (自殺したかった男)長編デビュー作

1942“Viaje sin destino”(宛てのない旅)ナショナル・シンジケート・オブ・スペクタクル作品賞

1943“Eloisa está debajo de un almendro”(エロイサはアーモンドの木の下に)同上

1945“Tierra sedienta”(干上がった大地)同上

1948“Mare nosttrum”(我らが海―地中海)同上スペシャル・メンション、

シネマ・ライターズ・サークル(スペイン)1949監督賞

1948“La calle sin sol” (太陽のない通り)同上

1949“Una mujer cualquiera” (売春婦)同上

1953“Teatro Apolo” (アポロ劇場)同上、

1953“La guerra de Dios”(神の戦い)サンセバスチャン映画祭1953作品賞・監督賞、

ヴェネチア映画祭1953ブロンズ賞ほか

1960“Siega verde”(青草の刈入れ)ナショナル・シンジケート・オブ・スペクタクル監督賞

★1940年代には16本も撮っており、受賞作も40年代に集中している。有名作家の小説や戯曲をベースにしたのは、脚本段階での厳しい事前検閲を逃れるための一つの手段だったかもしれない。確かに体制側にいた監督ではあったが(そうでないとこんな本数は撮れないし、受賞もあり得ない)、体制御用達監督とまでは言えないし、彼を抜きにしてスペイン映画史を語ることはできないと思う。

原作に忠実だった『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』

A: ドン・キホーテ物はスペイン以外でも撮られているが*、なかで最も筋に忠実な作り方をしているのがラファエル・ヒルの『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』だそうです。上映前に岩根教授の映画紹介があり、先生も同じご意見でした。

B: 神奈川大学からの助成金を得て、字幕はスペイン語科の学生も参加して練られたそうです。

A: 原文に忠実とはいえ、暴力や卑猥な言葉は削除されていたということでした。またドン・キホーテのセリフは騎士らしく厳かなものに、サムライ言葉に訳したとも。

B: 騎士に限らず概ねセリフは長いから日本語でも字幕を追うのは容易じゃありませんでした。白いスクリーンに白文字で載せてあるダイアローグは全然読めないことも・・・

A: お金を取るプロの仕事ではないから致し方ありません。スペインからも商業用ではなく教育に関連した場所だけの上映が許可されたということでした。

B: 最近の映画は100分前後の映画が多いから、137分はいかにも増長の印象が拭えません。

A: 「日本ではあまり知られていない女優」サラ・モンティエルが出演していることに触れられていましたが、彼女に限らず知られている女優など一人もおりませんですね(笑)。

B: 姪アントニアに扮していて、美しさは飛びぬけています。

A: しかし、まだ泣かず飛ばずの頃で本作出演でも人気はイマイチでした。ブレークするのは1957年、ハリウッドでの成功を手土産に帰国してからです。アルモドバルの『バッド・エデュケーション』にポスターで登場してましたが、1951年生れの監督の少年時代には超有名になっていた。

B: 晩年は同じ女優とは思えないほど肥って、でも引退しませんでした(2013年没、享年85歳)。

(死の床に臥すアロンソ・キハーノと姪アントニアのサラ・モンティエル)

*ゲオルク・ヴィルヘルム・パブスト「ドン・キホーテ」1933年、ミュージカル映画で独英仏語の三つのバージョンがあり、うちフランス版が優れておりDVD化されている。ドン・キホーテはロシア出身のオペラ歌手「歌う俳優」と呼ばれたフョードル・イワノヴィッチ・シャリアピンが演じている。

〇その他、スペイン≂メキシコ合作のコメディ「ドン・キホーテ」(73)の主役はフェルナンド・フェルナン≂ゴメス、マリオ・モレノ<カンティンフラス>がサンチョ・パンサを演じた。

〇オーソン・ウェールズの「オーソン・ウェールズのドン・キホーテ」(95)は、ウェールズが最後まで監督できず、ヘスス・フランコが引き継いで完成させた。

〇テリー・ギリアムのドキュメンタリー(02)、アスセン・マルチュナ他「キホーテ映画に跨って」(07)(セルバンテス上映6月27日)、TVアニメーション(97)(セルバンテス上映7月11日と18日)、スペインで一番有名な人物がドン・キホーテです。

『ドン・キホーテ』は不滅です

A: 解説のなかでよく分からなかったのが、Ley(法)をPaz(平和・秩序)に置き換えてあるというところで、聞きもらしがあるのかも。

B: また最後のシーン、二人の主従が同じ格好で遍歴の旅に出る後ろ姿がスクリーンに現れ、「これは終わりでなく、始まりである」というナレーションが流れる。これは原文になく、それをどうとらえるかと仰られていた。

A: 登場人物の不死性を暗示しているのではないですか。つまり『ドン・キホーテ』は不滅ですという監督と脚本家の偉大な作家セルバンテスへの敬意です。

B: 他にラファエル・ヒル監督の紹介、岩根教授の解説はだいたいこんなところでしょうか。

A: ヒル監督がセルバンテスに関わったのは、1940年にフェルナンド・デルガドの“La gitanilla”の脚本にフアン・デ・オルドゥーニャと執筆したのが始まり。セルバンテスの『模範小説集』の冒頭作品「ジプシー娘」のことで、上述したように「ナショナル・シンジケート・オブ・スペクタクル」脚本賞を受賞しています。

B: 作品賞ではありませんが最初の受賞です。これは翻訳書が国書刊行会から刊行されている(牛島信明訳)。

A: 内戦終結間もないころで製作はCIFESA社。新しく生まれ変わったスペインで最も世界に知られた作家セルバンテスの小品は検閲も通りやすかったし、フランコ派の受けも良かったから受賞もしたのでしょう。実際ヒロインはジプシー娘ではなくジプシーの老婆に赤ん坊のとき誘拐された良家の子女だったわけで、それでメデタシメデタシに終わるんです。

(風車に投げ飛ばされるドン・キホーテ)

B: 岩根教授が「暴力や卑猥な言葉は削除されていた」と解説されていましたが、これは作り手の意図なのか検閲で削除されたのか微妙ですね。

A: 脚本作成の基本は「可能な限り原文に忠実でいく」と決めていたが、それは原典への尊敬だけでなく、スペイン王立アカデミーの許可を得やすいという理由もあった。なかなかすんなりと検閲を通らず何ヵ所も修正削除を余儀なくされたと語っていたそうです。

B: だとすると原文にあった庶民の卑猥な言葉は修正削除個所だったかもしれない。

A: 原文にある残酷な件りを和らげる、読んでいない庶民でも知っているエピソード、例えば風車と闘うシーンは必ず入れる、なども工夫したとか。

ヒル監督のドン・キホーテ、元気で逞しい女性たち

A: セルバンテスは1547年生れ(1616没)、つまり1947年はセルバンテス生誕400年の年にあたり、映画化は祝賀行事の一つとして企画されたようです。ヒル監督は当時売れっ子監督で体制の受けもよかった。この映画がフランコ最盛期に作られた映画であることを忘れてはいけない。

B: 一応の賞讃を受けることができたが、原典に添えられたエル・グレコ風のイラストとは違った印象を受けますが。

A: ドン・キホーテ役は体制派の名優だったラファエル・リベリェスが演じた。体形は原作より少し太めで、それに合わせてロシナンテも痩せ馬というほどではない。高邁な精神の持ち主で、知識も豊かなうえ雄弁、ユーモアを解し、とても純粋です。しかし時代錯誤、悪への挑戦と挫折の繰り返し、男らしくあろうとするが本物の騎士ではないから失敗ばかり、周りの嘲笑を受けるというパターンは同じかな。

B: 旅籠の主人の悪ふざけの儀式によって騎士になった、つまり正式の叙任は受けていない。.

A: 原作では本物の騎士でないことを自覚して、自分が虚構の世界で騎士を演じていることを知っていたが、映画は分別を失くした人として描かれていたように思います。ドン・キホーテは間違ったことは言ってない。つまり言葉と行為のあいだに落差があり、ここが面白いところです。

B: 狂気なのは郷士アロンソ・キハーノであって騎士ドン・キホーテではない。一致しているのは女性たちの元気の良さ、賢さ、男性優位の社会を笑い飛ばしている。

A: 原作者が生きた時代の女性が本当にこんなだったのか知りませんが、少なくともフランコ時代の女性は、女性も闘わねばならなかった内戦中より縛りがきつかったのではないか。時代精神は不寛容、人種差別主義、カトリック至上主義でしたから。

B: 残酷なシーンは削られたと言いますが、残酷な仕打ちを受けるのは常に主人公側でした。

(銀月の騎士カラスコに敗れるドン・キホーテ)

A: 映画のキホーテの人格は、作り手が意図したことかどうか分かりませんが、不寛容で分別を欠いたフランコ主義を象徴しているようにも思える。フェルナンド・レイ扮する名門サラマンカ大学を出た学士サンソン・カラスコと決闘して破れ、騎士を断念して故郷に帰る。

B: カラスコ学士はキホーテの友人で、彼を故郷に戻そうとこちらも「偽の騎士」を演じている。

A: 偽物同士が闘う可笑しさ。最後に熱病に罹って夢から覚めると元の郷士アロンソ・キハーノに戻っている。少し脳みそが足りないはずのサンチョのセリフにちょっと感動します。彼も僅かながら遺産が貰えるんですけどね。

B: 岩根教授が「最後に涙する」と話されていましたが、その通りになりました。映画を見て、じゃ原作にも挑戦しようとする人が出たら嬉しいとも。

時代にあわせ作りたい映画を撮ったラファエル・ヒル監督

A: ドン・キホーテを演じたラファエル・リベリェスは、絶世の美女といわれたアンパロ・リベリェスの父親、ヒル監督の「釘」、「エロイサはアーモンドの木の下に」、「信仰」、「太陽のない通り」などに出演、監督とは父親より縁が深い。

B: 監督の映画はいずれも未公開です。1984年秋に初めてスペイン映画が纏めて日本に紹介された「スペイン映画の史的展望<1951~77> 」や「第1回スペイン映画祭」でも紹介されませんでした。

A: 40年代の映画はヒルに限らず「出来が悪く、面白味が全くないからである」と、「スペイン映画小史」の著者アウグスト・M・トーレスは本映画祭の冊子の冒頭に述べています。

B: 出来の悪い中に本作やフアン・デ・オルドゥーニャの『愛と王冠の壁の中で』(48)が挙げられている。

A: 名指しされた『愛と王冠の壁の中で』が戦後間もなくの1952年に公開されています(笑)。女王フアナにアウロラ・バウティスタ、美男王にフェルナンド・レイが扮した。

B: サンソン・カラスコ<銀月の騎士>になってキホーテを打ち負かす役でした。

A: ブニュエルの話題作に出演しているので日本では認知度が高い。1994年で死去する直前まで現役でありつづけた息の長い俳優でした。

B: 本作のフェルナンド・レイは二枚目、ガラン役者だったのですね。

A: サンチョ役のフアン・カルボは、ヒル監督の“Huella de luz”(光の跡43)や「干上がった大地」などに出演している。日本登場はハンガリー出身のラディスラオ・バフダの『汚れなき悪戯』(55)でしょうか。これにはラファエル・リベリェスも出演している。

B: ガルシア・ベルランガの“Calabuch”(カラブッチ56)にも。彼の代表作『ようこそ、マーシャルさん』の上映&トークの会がセルバンテス文化センターであります(7月22日)。

(サンチョ・パンサ役のフアン・カルボ)

A: ヒル監督が好きだった監督は、ウィキペディアによるとムルナウ、チャップリン、キートン、ジョン・フォード、ハワード・ホークス、フランク・キャプラ、それにキング・ヴィダーだったとある。

B: なんか出身国は違ってもハリウッド監督が多いね(笑)。

A: 訃報に接したフェルナンド・レイは「私が無名だった頃から信頼してくれた監督、頭の中は映画工場のようで、アメリカ映画の熱烈なファン、特にキング・ヴィダーが好きだった。根っからのシネアスト、作りたい映画を作った」と語っている。

B: 代表作として「太陽のない通り」を挙げる批評家が多い。契約した製作費と期限を守ってエンターテインメント映画を作った「職人」監督でした。

『アマンテス/ 愛人』 のビセンテ・アランダ逝く ― 2015年06月06日 23:01

★アランダが死んでしまった。訃報は気が重くて書きたくないが、ガルシア・ベルランガの次くらいに好きな監督だった。二人の共通点は、フランコ時代に思いっきり検閲を受けたことぐらいか。もう1週間以上も経つのに「もう新作は見られない」と拘っている。大分前から映画は撮っていなかったのに不思議な気がする(2009年の“Luna caliente”が遺作)。デビュー作“Brillante porvenir”(1964)が38歳と同世代の監督に比して遅かったので、88歳になっていたなんて驚いてしまった。改めてフィルモグラフィーを調べたら27作もあり、フィルムで撮っていたことを考慮すると寡作というほどではないかもしれない。日本で公開された映画は4作だけだが、映画祭上映やビデオ発売はセックスがらみで結構多いほうかもしれない*。

*公開作品リスト、ほか

1988年11月公開『ファニー 紫の血の女』1984“Fanny Pelopaja” フィルム・ノアール

1994年2月公開『アマンテス / 愛人』1991“Amantes”ビデオ

2004年3月公開『女王フアナ』2001“Juana la Loca”DVD

2004年3月公開『カルメン』2003“Carmen”DVD

◎映画祭上映及びビデオ発売(未公開)作品製作順

1972『鮮血の花嫁』“La novia ensangrentada”ゴシック・ホラー 原作『カーミラ』ビデオ

アイルランドのシェリダン・レ・ファニュ(1814~73)の怪奇小説の映画化

1977『セックス・チェンジ』“Cambio de sexo” 東京国際レズ&ゲイ映画祭1999上映、ビデオ

1989『ボルテージ』“Si te dicen que caí”原作フアン・マルセ、ビデオ発売1998年

1993『危険な欲望』“Intruso”ビデオ発売2001年

1994『悦楽の果て』“La pasión turca” 原作アントニオ・ガラ、 ビデオ発売1998年

1996『リベルタリアス―自由への道』“Libertarias”東京国際映画祭1996上映、審査員特別賞

1998『セクシャリティーズ』“La mirada del otro”原作フェルナンデス・G・デルガド、ビデオ

★ビセンテ・アランダVicente Aranda Ezquerra 1926年11月9日、バルセロナ生れの監督、脚本家(5月26日マドリードの自宅で死去)。7歳のときカメラマンだった父親が死去、家計を助けるため中学生の頃から働きはじめ、学校は義務教育止まりだった。一家がスペイン内戦で負け組共和派に与していたことも人生の出発には不利だった。経済的政治的な理由から、1949年ベネズエラで情報処理の分野で働くため生れ故郷を後にした。アメリカの総合情報システム会社、後には現在のNCRコーポレーションで中心的な役職についたが、1956年、映画の仕事への執着やみがたく帰国する。しかし学歴不足で希望していたマドリードの国立映画研究所入学を拒絶され、バルセロナに戻って独学で映画を学んだ(ベネズエラ移住期間1952~59年など若干の異同はありますが、英語版ウィキペディアを翻訳したと思われる日本語版があります。スペイン語版はごく簡単な作品紹介にとどめ、デビュー前の記載はありません)。

「アランダはヒッチコックの足元にも及ばなかった」とフアン・マルセ

★デビュー作“Brillante

porvenir”から遺作の“Luna caliente”にいたるまで執拗と言えるほど同じテーマ、つまりパションを介して≪España negra≫の性愛と死の現実を風刺的でビターな語り口で明快に描き続けた。多くの作品が小説を題材に、または実際に起きた犯罪事件に着想を得て映画化されたが、そのことが物議をかもすことにもなった。フアン・マルセの小説を上記の『ボルテージ』を含めると4作撮っている。作家はどれも気に入らず、「アランダはヒッチコックじゃなかった、彼の足元にも及ばなかった」と不満をぶちまけた。監督も負けてはおらず、「マルセも所詮、ギュスターヴ・フローベールじゃなかった」と応酬した。後で仲直りしたから(笑)、ちょっとした子供の口ゲンカなんでしょうね。

★しかし本気で怒った作家もいた。『悦楽の果て』の邦題でビデオが発売された“La pasión turca”のアントニオ・ガラ、処女小説“El manuscrito carmesí”が『さらば、アルハンブラ、深紅の手稿』として翻訳書が出ている。原作を読んでいないから分からないが、原作とは凡そかけ離れているんだと思う。映画の結末には2通りあって、なんとなく作家の怒る理由が想像できる。個人的には小説と映画はそれぞれ独立した別の作品だから、映画化を許可した時点で我が子とはサヨナラするべき、だって小説の筋をなぞる映画など見たくもないからね。主演のアナ・ベレンの妖しい美しさを引き出しており、女優を輝かせるベテランであった。ビクトリア・アブリルは言うに及ばず、『セクシャリティーズ』のラウラ・モランテ、『ファニー 紫の血の女』のファニー・コタンソンなどにも同じことが言える。

(“La pasión turca”のアナ・ベレン)

★第1作“Brillante

porvenir”はF・スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』、第2作“Fata Morgana”(65)はゴンサロ・スアレス、“La muchacha de las bragas de

oro”(80)はフアン・マルセ、“Asesinato en el Comité Central”(82)はマヌエル・バスケス・モンタルバン、『ファニー 紫の血の女』(84)はアンドルー・マルタン、“Tiempo de silencio”(86)はヘスス・フェルナンデス・サントスなどなど。

★晩年の“Tirante

el Blanco”(06)はジョアノ・マルトレルの “Tirant lo Blanc”、『ドン・キホーテ』より先にカタルーニャ語で書かれたスペイン古典中の古典、セルバンテスが大笑いしたという騎士道物語の映画化だった。これは製作費約1400万ユーロをつぎ込んだわりに評判が悪く、しかしアランダが“Tirant lo Blanc”を撮るとこうなるんだ、という映画だった。『カタルーニャ語辞典』の著者、田沢耕氏が講演会で「この監督は何という人ですか、ひどすぎます!」とマルトレルにかわって憤慨しておられたが、小説と映画は別物なんです(笑)。撮影にホセ・ルイス・アルカイネ、音楽にホセ・ニエト、キャストにエスター・ヌビオラ、ビクトリア・アブリル、レオノル・ワトリング、イングリッド・ルビオ、などを揃えた豪華版だった。

(左から、ワトリング、ヌビオラ、ルビオ “Tirante el Blanco”)

『アマンテス /

愛人』のテーマは内戦後と愛の物語

★実際に起きた事件に着想を得て映画化された代表作が『アマンテス / 愛人』、『セックス・チェンジ』以来、アランダのミューズとなったビクトリア・アブリル、まだ初々しかったホルヘ・サンスとマリベル・ベルドゥの3人が繰りひろげる愛憎劇。アランダはエロティシズムとやり切れない内戦後に拘った。その二つをテーマに選んだのが本作。舞台背景は内戦後の1955年、しかし主要テーマは性と愛と死、だから今日でも起こりうる物語といえる。

(アランダとアブリル、『アマンテス / 愛人』撮影のころ)

★この作品はゴヤ賞1992の作品賞と監督賞を受賞している。他にノミネートこそあれ受賞はこれだけ。アカデミー会員はマドリードに多いから、どうしてもバルセロナ派は不利になる。またベルリン映画祭1991でアブリルが主演女優賞を受賞、アランダの名前を国際的にも高めた作品といえる。最後の雪が舞うブルゴスのカテドラルを前にしたサンスとベルドゥのシーンは忘れ難い。ろくでもない不実な男に一途な愛を捧げる娘のひたむきさ、二人のクローズアップからロングショットへの切り替えの巧みさなど名場面の連続だった。

(ベルドゥとサンス、『アマンテス / 愛人』最後のシーン)

★<エル・ルーテ>と呼ばれた実在の犯罪者エレウテリオ・サンチェスの自伝にインスパイアーされて撮ったのが“El Lute”(87)と“El Lute Ⅱ,mañana

seré libre”(88)。収監中に勉強して弁護士になったエル・ルーテにイマノル・アリアス、その妻にビクトリア・アブリルが扮した。

(アリアスとアブリル、“El Lute”)

なりたかったのは作家、小説の映画化に拘った

★デビュー作“Brillante porvenir”を共同監督した友人で作家のロマン・グベルンが「エル・パイス」紙に寄せた追悼文によると、アランダは「本当は監督じゃなく作家になりたかった」が物書きとしては芽が出ず映画監督に方針を変えた。グベルンは「本当は監督になりたかったが監督になれず作家になった」。「これは何というパラドックスだ」とアランダが叫んだそうです。

★プレス会見でもあまり胸襟を開かないと言われた監督だが、それは映画が語っているから充分と考えていたのではないか。愛の混乱と曖昧さ、愛と性は爆弾のようなもの、幸せになれない登場人物たち、性愛の解放を描いて社会のタブーに挑んだ監督だったと思う。グベルンによると、バルセロナ派の監督なのにマドリードに住んでいたのは、バルセロナ派との関係が必ずしも良好ではなかったからで、それは彼がカタルーニャ語で撮らないことも一因だったという。アランダはそういう狭量な仲間意識を嫌っていたのではないか。「高校に行くことができなかった青年は優れた観察力をもっていた。神々は運命が計り知れないことを御存じだったのだ」と温かい言葉で追悼文を締め括っている。

『スリーピング・ボイス』*ベニト・サンブラノの第3作 ― 2015年05月09日 12:18

ドゥルセ・チャコンの同名小説の映画化

★“La voz dormida”が字幕入りで見られるとは正直驚きました。スペイン語映画ファンでも監督第1作『ローサのぬくもり』(1999)を映画館で見た人は今や少数派、更に本作は2011年製作とかなり古い(!) から、邦題を見てもとっさに“La voz dormida”と繋がりませんでした。現実に起こった出来事が元になって書かれた同名小説の映画化。そのエモーショナルな描き方、複眼的でない若干世論操作の危険をはらむ映像描写に賛否両論は当然あるでしょうが、とにかく公平を心がけてご紹介したい。

『スリーピング・ボイス~沈黙の叫び~』(“La voz dormida”)

製作:Audiovisual

Aval SGR / Maestranza Films / Warner Bros. /

監督・脚本:ベニト・サンブラノ

脚本(共同):イグナシオ・デル・モラル 原作:ドゥルセ・チャコン

製作者:アントニオ・ペレス

撮影:アレックス・カタラン

音楽:フアン・アントニオ・レイバ、マグダ・ロサ・ガルバン、カルメン・アグレダノ

編集:フェルナンド・パルド

メイクアップ&ヘアー:ロマナ・ゴンサレス・エスクリバノ

衣装デザイン:マリア・ホセ・イグレシアス・ガルシア

データ:スペイン、スペイン語、2011、スペイン内戦ドラマ、128分、撮影地:マドリード、ウエルバの元の刑務所、配給元ワーナー・ブラザーズ、製作費:約350万ユーロ(収益833,283ユーロ、スペイン)、スペイン公開2011年10月、TVプレミアWOWOW 2014年10月、日本公開2015年4月25日

キャスト:インマ・クエスタ(姉オルテンシア・ロドリゲス)、マリア・レオン(妹ホセファ‘ペピータ’・ロドリゲス)、マルク・クロテット(ゲリラ兵パウリノ・ゴンサレス)、ダニエル・オルギン(同右フェリペ・バルガス)、アナ・ワヘネル(看守メルセデス)、スシ・サンチェス(セラフィネス尼)、ベルタ・オヘア(女囚フロレンシア)、ロラ・カサマヨール(女囚レメ)、アンヘラ・クレモンテ(女囚エルビラ)、チャロ・サパルディエル(女囚トマサ)、テレサ・カロ(ドーニャ・セリア)、ヘスス・ノゲロ(元医師ドン・フェルナンデス)、ミリアム・ガジェゴ(同妻ドーニャ・アンパロ)、ルイス・マルコ(同父ドン・ゴンサロ)ほか

プロット:時代に飲み込まれた姉妹オルテンシアとペピータの物語。内戦終結後の1940年マドリード、負け組共和国派のゲリラ兵フェリペの子を身ごもったままマドリードのベンタス女性刑務所に収監されたコミュニストの姉、姉の同志の母セリアを頼って姉を支えるべくコルドバから上京してきた敬虔なクリスチャンの妹、二人は鉄格子を隔てて2年ぶりに再会する。ペピータは最初の面会日から山中に隠れて抵抗しつづける義兄たちの連絡係として否応なく危険に巻き込まれていく。悲しみのなかでも初めて恋を知るペピータ、死刑執行を出産まで延期された信念の姉、「始めるべきではなかった内戦」に翻弄された多くの女たちの「沈黙させられた声」に光を当てる。 (文責:管理人)

★受賞歴・トレビア:

◎サンセバスチャン映画祭2011「銀貝賞」女優賞にマリア・レオン

◎ゴヤ賞2012、新人女優賞マリア・レオン/助演女優賞アナ・ワヘネル/オリジナル歌曲賞“Nana de la hierbabuena”カルメン・アグレダノの3賞受賞。ノミネーションは作品賞・監督賞・主演女優賞(インマ・クエスタ)・新人男優賞(マルク・クロテット)・脚色賞・衣装デザイン賞の6個。

◎シネマ・ライターズ・サークル賞2012、新人女優賞マリア・レオン受賞。ノミネーションはアナ・ワヘネルの助演女優賞、ベニト・サンブラノ&イグナシオ・デル・モラルの脚色賞。

◎スペイン俳優組合賞2012、マリア・レオンとアナ・ワヘネルが各同賞を受賞した。

◎第55回ロンドン映画祭(2011)のヨーロッパ・シネマ部門に出品。

◎トゥリア賞2012特別賞受賞。

◎2011年アカデミー賞スペイン代表作品のプレセレクションに選定されたが、最終的にはアグスティン・ビリャロンガの『ブラック・ブレッド』(10)が選ばれた。

◎ゴヤ賞オリジナル歌曲賞受賞のカルメン・アグレダノは、コルドバ出身のアーティスト、カンタオーラ(フラメンコ歌手)、受賞作の作曲家。2010年12月ハバナ滞在中に本作のために作曲した。(ゴヤ胸像を手にしたアグレダノ、後方はプレゼンテーターのアントニオ・レシネス)

★監督紹介&フィルムグラフィー

*ベニト・サンブラノBenito ZambranoTejeroは、1965年セビーリャのレブリッハ生れ、愛称エル・ガンバ(小エビ)、監督、脚本家。セビーリャの演劇学校で学ぶ。後キューバのサン・アントニオ・デ・ロス・バニョス国際映画TV学校で脚本と演出を学んだ。短編数本を取ったのち、中編“Para qué sieve un río?”(91)、“Los que se quedaron”(93)、“El encanto de la luna llena”(95)を撮る。長編デビュー作『ローサのぬくもり』(99“Solas”)、第2作『ハバナ・ブルース』(05 “Habana Blues”ラテンビート2005)、3作目が本作と極めて寡作な映像作家である。

*サンブラノが有名になったのは『ローサのぬくもり』というより、2002年放映の3回シリーズのTVドラ“Padre Coraje”(「勇敢な父」)である。カディスのヘレス・デ・ラ・フロンテラで実際に起きた殺人事件に材を取っている。延々と続く裁判に業を煮やした父親が、息子を殺害した犯人を自ら捜す決心をする。父親に人気のフアン・ディエゴが扮したこと、まだ係争中の事件ということもあってお茶の間の話題をさらった。

*監督の主な受賞歴:

◎『ローサのぬくもり』、ベルリン映画祭1999パノラマ部門観客賞ほか、アリエル賞2001イベロアメリカ映画銀賞、ブリュッセル映画祭2000国際映画批評家連盟賞、カルタヘナ映画祭2000初監督賞・批評家賞ほか、シネマ・ライターズ・サークル賞、ゴヤ賞2000オリジナル脚本賞・新人監督賞、ハバナ映画祭1999サンゴ賞、トゥリア賞2000観客賞・トゥリア賞ほか

◎『ハバナ・ブルース』、ハバナ映画祭2005サンゴ賞、

ロスアンゼルス・ラテン映画祭2005脚本賞

◎『スリーピング・ボイス~沈黙の叫び~』上記参照

ドゥルセ・チャコンの同名小説の映画化

A: ドゥルセ・チャコン*の小説を「偶然手にしなかったら、この映画は生れなかった」という監督の言葉から、このサフラ出身の夭折の原作者から始めましょうか。

B: まだ公開中なので、これから鑑賞なさりたい方はどうぞ御注意下さい。

A: スペインで最も所得の少ない州と言われるポルトガルと国境を接するエストレマドゥーラ州サフラ出身。サフラは国境の町バダホスとローマ帝国が建設した円形劇場などの観光スポットがあるメリダを直線で結んだ真南に位置した小さな町です。

B: ローマ時代には「銀の道」の中継地として栄えたが、現在でも人口1万7000に満たない小さな町です。彼女が生れた1950年代には人口1万弱でした。メリダからバスで小一時間のところですが本数が少ないから訪れるのはちょっと不便です。

A: チャコンはサフラ出身の著名人の一人に挙げられていますが、父親はフランコ政権下のサフラ市長をつとめた人。彼女自身の言によれば、家族は「保守的なフランコ側に与した右派の富裕階級」に属していたという。父親とは11歳のときに死別、その1年後に母親と双子の姉妹インマとマドリードに移住した。ですからサフラは生れ故郷ではあるが、都会育ちと言えますね。

B: 簡単なキャリア紹介は下記を読んで頂くとして、享年49歳は如何にも早すぎますね。

A: 現在でも膵臓癌は早期発見が難しい癌、分かったときは手遅れが多く、彼女の場合も診断後約1ヵ月後に亡くなっています。病床でも遺作となる『スリーピング・ボイス』の映画化に触れ、監督と「一緒に脚本を書く約束だった」と語っていたそうです。

B: サンブラノが「彼女のためにも早く完成したい」と考えるのは当然、大分掛かりましたが。

A: 保守的な家族に育ちながら、社会的な不公平、不平等には敏感な少女で、下記に列挙した愛読書の詩人作家の名前がそれを証明しています。本作刊行後押し寄せたマスメディアのインタビューでも「許せないのは社会的な不公平」と語っており、オルテンシアのように信念の人でもあったようです。

B: 好きなのは「学ぶこと」、世の中は豊かになったが「背中の後ろは見ることができない」とも。イラク戦争反対とか女性差別に敏感で、集会やデモ行進などにも積極的に参加していたようです。

A: 行動する詩人でもあった。内戦で収監された女性たちの聞き書きを始めた動機も、「今まで自分は勝者の苦悩を語ってきた、勝者の視点で書いていたことに気づいたから」と本作刊行後にメディアに語っています。

B: 証拠書類集めに4年半かけたとありますが。

A: 歴史家と話し、図書館、特に新聞雑誌を集めた資料図書館を訪れて調べたが、最も重要だったのは収監された女囚たちの生の証言だったと。この証言がベースになって物語はできた。現実にあった出来事ですが、勿論登場人物は架空ですね。

B: ドキュメンタリーの手法で書かれていますが、これはドキュメンタリーでもルポルタージュでもなくフィクションです。

A: 多分ジャンル的にはファクション「Faction」(Fact+Fiction)ということになるのかな。限りなく歴史事実に近いがあくまでフィクションという造語です。チャコンもルポルタージュのカテゴリーに入れられることを拒絶しています。「私は詩人です」とはっきり、元女囚たちの誇り、信念、誰も耳を貸してくれなかった考え、社会からずっと無視されてきた不公平に「声」を与えたかった、と語っています。

B: インタビューされた女性たちの誰も恨みを語らなかったが、決して忘れないと。「あったこと」は「なかったこと」にならないということですね。

*ドゥルセ・チャコンDulce

Chacón Gutiérrez(バダホス県サフラ1954年~マドリード2003)の詩人、小説家、劇作家。ペンネーム「Hache」、双子の姉妹インマ・チャコンも作家。父親の死後家族はマドリードに移り、姉妹は寄宿制度の学校で学び、その頃から詩を書きはじめる。愛読書はパウル・ツェラン(ユダヤ教徒の家庭に生まれたルーマニアの詩人、本作の献辞は彼の詩から)、リルケ、セサル・バジェッホ、ホセ・アンヘル・バレンテ(オレンセ生れの詩人)、後にはフリオ・リャマサーレス、ルイス・ランデロ、ジョゼ・サラマーゴなど。ランデロとサラマーゴとはサラマーゴ夫人ピラール・デル・リオを介して深い親交があった。

*1992年第1詩集“Querrán ponerle nombre”、1995年の第3詩集“Contra el desprestigio de la altura”が、イルン市賞を受賞、2000年の小説“Cielos de barro”がアソリン賞を受賞、最も知名度の高いのが2002年刊行の“La voz dormida”(Alfaguara社)である。本作は日本でいうと本屋大賞にあたる「Libro del Año 2003」を受賞している。

(『スリーピング・ボイス』の表紙と2002年頃のドゥルセ・チャコン)

人間の二面性、矛盾を抱えた登場人物たち

A: 原作と映画は別という立場から、当ブログでは原作者に踏み込まないことが多いのですが、今回は少し深入りしました。というのも日本の観客にとって必要と思われるスペイン内戦前夜、内戦そのものが語られていないため、国民戦線(フランコ側)は悪、共和国軍は善というような安易な誤解を招かないようにしたかったからです。

B: 内戦は非常に複雑でどちら側から照射するかで解釈は正反対になる。内戦をテーマにするのは危険と背中合わせです。サンセバスチャン映画祭でプレミアされたとき、かなりイライラした観客がいたことがそれを物語っています。

A: 監督は旗幟鮮明の人ですが、原作者は善悪の二元論を一部から非難されたとき、人間の二面性をもつ人物を登場させたと反論しています。つまりペピータは敬虔なクリスチャンでアンチコミュニストだがコミュニストの姉と生れてくる赤ん坊を助けたい、フェルナンド元医師は寝返ったことで良心の呵責に苦しんでいる、メルセデス看守は夫と息子を内戦で失ったフランコ側の人間だが、残された子供を食べさせるため心に痛みを感じながら職務を果たしている。

B: スペイン内戦は第二次世界大戦の序曲のようなもの、スペインの明暗はヨーロッパが握っていた。ファッシズムとコミュニズムの対立という側面が大きく、チャコンは誰が正しく誰が間違っているかを描こうとしたのではない。

A: 映画だとエコヒイキ感が残りますね。もっと抑制と節度をもった描き方ができたんじゃないか。

B: 銃殺刑のシーンは1回で充分とか、ペピータの拷問シーンには目をつぶったとか、それと赤ん坊の洗礼を拒むオルテンシアを恐喝する司祭やセラフィネス尼に代表される教会の描き方がステレオタイプすぎるとか・・・

A: 女囚たちに幼子イエスの人形に口づけを強要するセラフィネス尼や軍事法廷での裁判の描き方、体制の操り人形みたいに描かれたことへの反発はあったようです。

B: かなりカリカチュアされていた印象です。

A: 看守メルセデスを演じたアナ・ワヘネル(読みは正しいでしょうか?)は、ゴヤ賞助演女優賞を受賞しましたが、得な役柄でした。脇役に徹しているから出演本数は多く意外と日本登場も早い。アルベルト・ロドリゲスの『7人のバージン』、サンティアゴ・タベルネロの『色彩の中の人生』(共にラテンビート2006)、翌年のラテンビート上映のダニエル・サンチェス・アレバロの『漆黒のような深い青』、本作で俳優組合助演女優賞を受賞している。

B: でも記憶に新しいのは『バードマン』でオスカーを3個もゲットしたアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの『ビューティフル』、主人公と同じ死者と会話ができる能力の持主ベア役でしょうか。バルデム扮するウスバルの相談役、これも得な役だった。

(メルセデス看守アナ・ワヘネルとオルテンシアのインマ・クエスタ)

A: 1962年カナリア諸島のラス・パルマス出身、セビーリャの演劇上級学校を出て舞台女優として出発、映画デビューはアチェロ・マニャスのデビュー作“El Bola”(2000)、ラテンビートが始まっていたら絶対上映された映画です。主人公のフアン・ホセ・バジェスタが子役ながらゴヤ賞新人男優賞を受賞した話題作でした。

B: サンブラノ監督との接点は、上記したTVドラのミニシリーズ“Padre Coraje”出演かもしれない。映画、舞台、テレビの三本立てで活躍している。

A: 反対に損な役柄だったのがセラフィネス尼に扮したスシ・サンチェス、1955年バレンシア生れ、彼女もワヘネルと同じく大柄で主役には恵まれず脇役が多い。彼女も映画、演劇、テレビと忙しい。公開作品ではビセンテ・アランダの『女王フアナ』のイサベル女王役、同監督の『カルメン』、ラモン・サラサールの『靴に恋して』、アルモドバルの『私が、生きる肌』、『アイム・ソー・エキサイテッド』など、両方とも母親役だった。ラモン・サラサールの最新作“10.000 noches en ninguna parte”でアルコール中毒の母親を演じて、ゴヤ賞2014助演女優賞にノミネーションされた。

B: クラウディア・リョサの『悲しみのミルク』、ヒロインのマガリ・ソリエルを家政婦として雇うピアニスト役、これは主役級に近かった。

A: ペルー映画としてアカデミー賞2010外国語映画賞に初めてノミネートされた。

B: 実力があるのに脇役なので日本語版のカタログやサイトでは二人とも紹介してもらえない。

(スシ・サンチェス“10.000 noches en ninguna parte”から)

誰もが認めたマリア・レオンのペピータ

A: 「世論を操る危険をはらんでいる」「描写が感情的すぎて却って効果を弱めている」などとイチャモンをつけた批評家も、突然彗星のように現れたマリア・レオンには脱帽した。サンセバスチャン映画祭で女優賞を貰って、翌年のゴヤ賞新人女優賞は確実視されていた。

B: 彼女については本作のサイトやパンフでも紹介されているし、兄パコ・レオンのデビュー作“Carmina o revienta”(12)、その続編“Carmina y amén”(13)、特にベレン・マシアスの“Marsella”(14)でキャリア紹介をしています。

(生れてくる子のために信念を曲げることを頼むペピータ)

A: ゴヤ賞主演女優賞ノミネートのインマ・クエスタの対抗馬は、アルモドバルの『私が、生きる肌』のエレナ・アナヤだったから、最初から無理でしたね。『マルティナの住む街』の聡明な女性、『ブランカニエベス』の母親役など強い印象を残している。

B: 舞台で演技を磨き、コメディもこなせる演技派、本作では逃しましたが、いずれゴヤ胸像を手にできますね。

(あくまで信念を曲げないオルテンシア)

A: 共和国派のゲリラ兵(マキMaquis)になったマルク・クロテットはこれからの俳優、オルテンシアの夫役ダニエル・オルギンは監督志望のようですね。

B: マキというのはフランコ体制に反対して内戦後も山中で戦いつづけた共和国派のゲリラ兵、というか敗残兵ですね。ギジェルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』(06)にも登場していた。

A: あの舞台は1944年のアラゴン、『ブラック・ブレッド』(10)は1949年カタルーニャの山村と、内戦終結は名ばかりで、水面下ではスペイン全土で戦いは続いていた。誰が味方で誰が敵か、疑心暗鬼で息をひそめて暮らしていたのが現実だった。

B: 内戦の犠牲者は大雑把に75万から80万に近いと言われていますが、内戦中の餓死者5万、刑務所内での死者20万のうち病死の殆どが餓死だったという。戦闘で亡くなった人に匹敵します。

A: 内戦に限らず「始めるべきではなかった」戦争は今も世界のあちこちで続いている。

(危険な逢瀬、ペピータとパウリノ)

*“Carmina y amen”の記事はコチラ⇒2014年04月13日

*“Marsella” の記事はコチラ⇒2015年02月02日

*パコ・レオンの記事はコチラ⇒2014年12月27日

フアン・アントニオ・バヨナの『怪物はささやく』*イギリスでの撮影終了 ― 2014年12月13日 20:46

★以前フアン・アントニオ・バヨナの新作のご案内をしたときは(コチラ⇒2014年3月17日)、まだキャスト陣が決まってない段階でしたが、11月に3週間かけてイギリスでの撮影が終了、現在はバルセロナ近郊のテラッサでの撮影が始まりました。予定は3カ月、公開は再来年2016年秋と大分先になります。ベストセラー作家パトリック・ネスの小説“A Monster Calls”(“Un monstruo viene a verme”)の映画化。癌で夭折したシヴォーン・ダウドの原案をパトリック・ネスとイラストレーターのジム・ケイが完成させたもの。原作は既に2011年『怪物はささやく』として翻訳が刊行されています。

*“A Monster Calls”(“Un monstruo viene a

verme”)*

製作:Apaches Entertainment / La trini / Participant Media

/ River Road Entertainment

監督:フアン・アントニオ・バヨナ

脚本:パトリック・ネス

撮影:オスカル・ファウラ(前2作と同じ)

音楽:フェルナンド・ベラスケス(前2作と同じ)

プロダクション・デザイン:エウヘニオ・カバジェロ

製作者:ベレン・アティエンサ(アパッチ・エンターテインメント)、サンドラ・エルミダ、

ジョナサン・キング、他

配給会社:フォーカス・ヒューチャーズ/ライオンズゲイト(米国)、

ユニバーサル・ピクチャー(スペイン)など。

データ:米国=スペイン、英語、製作費2500万ユーロ、2016年秋公開(米国10月14日)

キャスト:ルイス・マクドゥーガル(コナー)、リーアム・ニーソン(イチイのモンスター)、フェリシティ・ジョーンズ(母)、シガニー・ウィーバー(祖母)、トビー・ケベル(父)、ジェラルディン・チャップリン、他

ストーリー: イチイの大木の怪物と13歳のコナー少年のファンタジー・ドラマ。両親は離婚して父親はアメリカで新しい家族と暮らしている。少年は癌と闘っている母親と一緒に暮らしており、学校ではイジメにあって孤立している。禁欲的で厳しい祖母がコナーの面倒をみるため到着した。ある夜、怪物が少年の家にやってきて、「私が先に三つの物語を語ります。それが終わったら君が四つめを語りなさい。その物語は君が心に閉じ込めている真実の物語でなければなりません。なぜなら君はそれを語るために私を呼んだのだから」と。

★キャストの顔ぶれを見れば、予告通り、大物俳優起用が頷けます。コナー少年はオーデションを受けた1000人ぐらいの中から選ばれたとか。本作より先に『パン』(ピーターパン)で来年夏以降に登場することになるでしょう。

(2015年夏アメリカ公開の『パン』のポスター)

★祖母役は初めてというシガニー・ウィーバーはオファーがあったとき、監督の過去の作品から判断して、脚本を読まずにオーケーした由。読んでからこれは挑戦的なプロジェクトになると思ったそうです。「こんな才能豊かな独特の視点をもった監督の映画に参加できるとはなんと幸運なのと思った。いちいちどこがと列挙するのは難しいけど」と監督の傍らで褒めちぎった。撮影の大部分が水の中、顔は傷だらけという汚れ役に、恐る恐るオファーをかけたら一発でOKしてくれた『インポッシブル』のナオミ・ワッツの例を思い出しました。バヨナもスペインを代表する監督の仲間入りということですか。

★母親役のフェリシティ・ジョーンズ(1983バーミンガム生れ)は、『アメジング・スパイダーマンⅡ』に出ています。リーアム・ニーソン(1952北アイルランド生れ)は有名すぎて説明いりませんね。ニーソン演じるモンスター、不吉な墓場に立っているイチイの大樹は12メートル、この撮影が大変らしい。『インポッシブル』では打ちつける大波の撮影が難しかったそうですが。技術的にはジェームズ・キャメロンの『アバター』や、ピーター・ジャクソンの『ロード・オブ・ザ・リング』などを応用することになるそうです。ギジェルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』でオスカー賞(美術賞)を受賞したエウヘニオ・カバジェロが担当、鉄製の足場を組んだようです。

★「母子三部作」というのは、第1作『永遠のこどもたち』(07)と『インポッシブル』(12)のことで、本作が第3作になります。これで母子三部作は終りにするつもりだとも語っています。「この映画は、現実と虚構の間を描きますが、ジャンル的には第2作に近く、テーマ的には第1作に近い。というのもより現実的な家族を描きますが、領域的には死が身近にあり、エモーショナルな激しさを共有しているから」と監督。あるシーンを撮り終えたとき、スタジオにいた俳優やスタッフが、製作会社メディアセットの代表者のパオロ・ヴァシレまで不覚にも感動の涙を流してしまったそうです(笑)。

★『インポッシブル』も本作も、ハリウッドの「ブラック・リスト」に載っていた。つまり多額の資金供給を探している脚本のリストです。「ハリウッドのプロデューサーたちも最近は保守的になっていてリスクをとりたがらない。スーパーヒーローが出演するとか、大企業が業務委託してくれるものが優先される」と監督。賭けを望まないのがホンネのようです。本作の製作費も2500万ユーロとハンパじゃない。第2作の実績があったればこそです。米国の配給会社フォーカス・ヒューチャーズほか、上記の製作会社が出資している。

(本作撮影中のバヨナ監督)

★「この小説を読んだとき、映画にしてくれ、と本が自分を呼んでいるように感じた」と監督。また自分にとって『怪物はささやく』は、現実世界に立ち向かうのにファンタジーは必要だと教えてくれたエモーショナルな物語でもあると。翻訳書に倣って『怪物はささやく』と一応しておきますが、日本公開時の邦題がこの通りになるかどうかは分かりません。言語は残念ながら英語ですから、当ブログには該当しませんが、バヨナということで割り込ませています。

第1回ガルシア・マルケス短編小説賞にギジェルモ・マルティネス ― 2014年11月24日 18:17

★新しい文学賞「ガルシア・マルケス短編小説賞」*の第1回受賞者が、アルゼンチンの小説家で数学者のギジェルモ・マルティネスの“Una felicidad repulsiva”(2013、プラネタ社、アルゼンチン)に決定、去る11月21日、コロンビアの首都ボゴタで授賞式がありました。コロンビアのフアン・マヌエル・サントス大統領よりトロフィーが手渡されました。ガルシア・マルケスのコロンビアでの国葬に拘った少々目立ちたがり屋の大統領ですね。

*Premio

Hispanoamericano de Cuento Gabriel Garcia Marquezが正式名称、今年4月17日にメキシコ市の自宅で亡くなった『百年の孤独』の著者、コロンビアのノーベル賞作家に因んだ文学賞。ラテンアメリカ諸国とスペインで出版された短編小説に与えられる。コロンビア文化省・国立図書館、及びスペインのセルバンテス協会が主催、賞金は10万ドル(8万ユーロ)。

(フアン・マヌエル・サントス大統領と受賞者ギジェルモ・マルティネス)

★ガルシア・マルケスは1947年の“La tercera resignación”の出版以来、40作以上の短編を書いていたそうで、短編というのは「日常生活での飾らない人間の本質に手を加えずに描くことができるジャンル」と語っていた由。短編は重要だと分かっていても売れないから、出版社はどうしても敬遠する。その短編に光を当てた賞がやっと登場しました。選考委員は、委員長にスペインの作家クリスティナ・フェルナンデス・クバス、コロンビアの風刺作家でジャーナリストのアントニオ・カバジェロ、エルサルバドルのオラシオ・カステジャノス・モヤ、アルゼンチンのメンポ・ジアルディネッリ、メキシコのイグナシオ・パディジャの5人。

★最終選考5作品に残った作家と作品:

カロリーナ・ブルック(アルゼンチン)“Las otras”

エクトル・マンハレス(メキシコ)“Anoch dormí en la montaña”

オスカル・シパン(西)“Quisiera tener la voz de Leonard Cohen para pedirte que

te marcharas”

アレハンドロ・サンブラ(チリ)“Mis documentos”

ギジェルモ・マルティネス 省略

*以上は、ラテンアメリカ諸国、スペインで刊行された123作品から選ばれた5作品。

★受賞作“Una felicidad repulsiva”は、2~3ページの短いものから50ページを越える11作で構成されている。審査委員によると、「思慮の錯乱、偶然がなせる不遇、悪夢を引き離して、繊細なスタイルに溢れている」。また「確固として繊細、そして調和がとれていて、このジャンルを見事に手中にしている」短編集、「日常生活から端を発した不条理なもの、恐怖や幻想性、予期しないものに完璧な手さばきで特殊な視点を反映させた作品」ということです。

*ギジェルモ・マルティネスによると、10年間に書きためていた作品で、共通しているのはサスペンスものが多い。「日常生活を描いた物語ですが、ある瞬間に忍びよる不運、悪夢、狂気、ふっと過ぎっていく恐怖」が描かれていると語っている。短編集には、トロツキーの最後の一日について書いたものや、光に当てないで息子を育てている過保護な母親の話、などが入っている。

★ギジェルモ・マルティネス Guillermo Martínez:1962年、ブエノスアイレス州バイア・ブランカ生れ、作家、数学者、文芸評論家。14歳のときから書きはじめたという早熟な少年だが、「私の最初の文学の師は、最近亡くなった父親です。私たち兄弟に本を読むことの大切さや楽しさを教えてくれたから」とインタビューに答えています。

*1984年、国立スール大学数学科卒、1992年、ブエノスアイレス大学で数理論理学の博士号取得、国立学術技術研究審議会の奨学金を得て、オックスフォード大学大学院に留学した。2002年、アイオワ大学の国際作家プログラムに参加した。アルゼンチンの最優秀小説家5人の1人に選ばれている(2004~07年)。

*主な小説と短編集*

1989“Infielno grande”短編集(レガサ社、アルゼンチン/2001、デスティノ社、西)

1993“Acerca de Roderer” (プラネタ社、アルゼンチン/1996、デスティノ社、西)

1998“La mujer del maestro”(プラネタ社、アルゼンチン/1999、デスティノ社、西)

2003“Crímenes imperceptibles”(プラネタ社、アルゼンチン/2004、デスティノ社、西

“Los crímenes de Oxford”に改題)

2007“La muerte lenta de Luciana B”(プラネタ社、アルゼンチン/同、デスティノ社、西)

『ルシアナ・Bの緩慢なる死』(2006、扶桑社、和泉圭亮訳)

2011“Yo también tuve una novia bisexual”(プラネタ社、アルゼンチン)

2013“Una felicidad repulsiva” 短編集(プラネタ社、アルゼンチン)

*他に文芸評論“Borges

y la matematica”(2003)、他

★アレックス・デ・ラ・イグレシアの『オックスフォード連続殺人』(08)を見た人でも、オリジナル・タイトルがギジェルモ・マルティネスの“Crímenes imperceptibles”だというのは、推理小説ファン以外は御存じないかもしれない。上記したように2004年にスペインのデスティノDestino社から出版されたとき“Los crímenes de Oxford”と改題され、映画もこちらを採用、日本で翻訳されたときの邦題も『オックスフォード連続殺人』(06、扶桑社、和泉圭亮訳)で出版されました。本作は現在37の言語に翻訳されている本格的なミステリー小説。

(写真下は映画のポスターから)

(イライジャ・ウッド、レオノル・ワトリング、ジュリー・コックス、ジョン・ハート)

モントリオール映画祭2014*ノミネーション④ ― 2014年08月23日 17:34

★最後にペルー映画のご紹介、2005年に刊行されたアロンソ・クエトの同名小説“La hora azul”の映画化、同年エラルデ賞*を受賞した作家自身もカメオ出演したという熱の入れようです。テロ・グループのセンデロ・ルミノソとペルー政府の対立をめぐる骨太な小説です。切り口は異なりますが、1980~90年代に吹き荒れたペルー内戦の傷跡をテーマにしたクラウディア・リョサの『悲しみのミルク』(2009)を思い出させます。

*アナグラマ社(バルセロナ)の創業者エラルデの名を冠した文学賞。原作は、「青い時」とか「青い時間」というタイトルで紹介されていますが未訳です。ロベルト・ボラーニョも1998年に『野生の探偵たち』で受賞しており、⇒コチラで紹介。

ファースト・フィルム部門(続き)

★“La hora azul”(The

Blue Hour)ペルー、Evelyne Pégot-Ogier 監督・脚本、2014、90分

*助監督:ホルヘ・プラド(“Koko”)、スクリプト:Nury Isasi、 製作:Panda Films(ペル ー)、プロデューサー:グスタボ・サンチェス、フランク・ペレス・ガルランド他、撮影:ロベルト・マセダ、照明:フリオ・ペレス、美術:セシリア・エレーラ、衣装:エリザベス・ベルナル

キャスト:ジョヴァンニ・チッチャCiccia(アドリアン・オルマチェ)、ジャクリン・バスケス(ミリアム)、ロザンナ・フェルナンデス≂マルドナド(アドリアン妻クラウディア)、アウロラ・アランダ(アドリアン秘書ジェニー)、ルーチョ・カセレス(ルベーン)、ハイディ・カセレス(ビルマ・アグルト)他

(ロザンナ・フェルナンデス≂マルドナドとジョヴァンニ・チッチャ)

ストーリー:アドリアンは体面を重んじる成功した中年の弁護士、理想的な家族と暮らしている。それも過去の暗い秘密が明るみに出るまでのこと、というのはセンデロ・ルミノソが猛威を振るった内戦時代に政府軍の指揮官であった父親オルマチェの残虐行為を知ってしまったからだ。テロリストだけでなく彼らの支持者を含めて拷問、特に女性はレイプされ消されていった。ある日のこと、部下たちがしょびいてきた美しい娘ミリアムに一目惚れした指揮官は、娘を保護し捕虜として兵舎に留めておくが、このアヤクーチョの生き残りのミリアムは逃亡してしまう。このミステリアスな女性の存在がアドリアンの人生を脅かすようになる。彼女こそ父親が犯した残虐行為の唯一の目撃者であるからだ。やっと彼女を見つけ出したアドリアンに口を閉ざし続けるミリアムだが・・・

★テーマはクエトによれば「探求」、父と息子の関係、父は国家の代表として、息子は成功したリッチな弁護士としてミリアムに会い共に魅了される。母と息子の関係、息子は母と一体化している。魅力的な妻はどうなる? センデロ・ルミノソのテロリスト、バイオレンス、神への信仰、マイナイの聖女信仰、そして死などが語られる。

監督紹介:Evelyne Pégot-Ogier(エブリン・ペゴト・オジェ?)はペルーの監督、脚本家。目下詳細が入手できませんが、スタッフにペルー・カトリカ大学PUCP**の卒業生が多いことから、本校のオーディオビジュアル情報科で学んだのかもしれない。「この映画は1990年代末のリマに設定した物語で、私にとってはテロリズムの映画ではありません。背景は内戦時代にアヤクーチョで生き抜いたミリアムとアドリアンの父親の過去を辿りますが、それは画布にしかすぎません」と語っています。「小説がとても気に入り、クエトにコンタクトをとると、映画化を承知してもらえた。個人的には最近父親を亡くしており、これも重要な動機の一つです」とインタビューに答えています。この物語が「探求と和解」を描いたという点で作家と監督は一致しており、これが二人を結びつけたようです。“El vestido”(17分)がカンヌ映画祭2008の短編部門で上映され、これはYouTube で見ることができます。

**PUCP(Pontificia Universidad Católica del Perú):1917年設立のペルー初の私立大学、首都リマにあり、私立名門校の一つ。撮影監督のロベルト・マセダ、照明のフリオ・ペレスなどが学んでおり、彼らの参加がクエトの小説の映画化を可能にしたと言われている。

★アロンソ・クエトAlonso Cueto(1954年リマ生れ)は、弁護士アドリアンの依頼人としてカメオ出演、「少し恥ずかしかったよ」と。かなりの映画ファンで「映画を見るのは人生の一部、セットの中にいるときはとても興味深かった。もっとも以前、フランシスコ・ロンバルディが私の“Grandes miradas”(2003)を“Mariposa Negra”(2006)のタイトルで映画化したときセットを訪れたことがあった。監督については「出来栄えに満足している。彼女は感受性がつよくインテリジェンスに優れている。脚本を読ませてもらって、小説をよく理解していることが分かった」とベタ褒め。リマを訪れた人がよく口にするように、「リマは金持ちと貧しい人が交錯しながら暮らしている都会」とも語っておりました。

(自作の映画化について語るアロンソ・クエト)

フアン・ホセ・カンパネラ 『瞳の奥の秘密』 ― 2014年08月09日 12:47

★フアン・ホセ・カンパネラの近況記事を前々回アップした流れで、彼の代表作『瞳の奥の秘密』を再考してみました。これは以前カビナさんブログにコメントしたものに新たに加筆訂正をして再構成した改訂版です(従って部分的にカビナ・ブログと連動しております)。2009年12月に開催された「スペイン映画祭」直後にコメントしたもので、まだオスカー賞も日本公開も視野に入っていない時期のものがベースになっております。まさか監督がオスカーを手にするなんて思いもしませんでした。

*“El secreto de sus ojos”(”The Ssecret

of Their Eyes”)*

製作:Tornasol Eilms, Haddock Films, 100 Bares, Televisión Federal(Telefe),

Televisión Española(TVE)

製作者:ヘラルド・エレーロ、ダニエラ・アルバラード 他

監督・脚本・製作・編集:フアン・ホセ・カンパネラ

脚本・原作:エドゥアルド・サチェリ(原作“La pregunta de sus ojos”)

撮影:フェリックス・モンティ

音楽:フェデリコ・フシド、エミリオ・Kauderer

美術:マルセロ・ポント・ベルジェス

視覚効果(特撮):ロドリーゴ・トマッソ

データ:アルゼンチン≂スペイン、スペイン語、製作2009年、製作費300万ドル、129分、撮影地:最高裁判所、レティロ駅、パトリシオス公園、チビルコイ(ブエノスアイレス郊外)、スタジオ他、日本公開2010年8月

受賞歴:第82回アカデミー賞外国語映画賞/第24回ゴヤ賞イスパノアメリカ映画賞・新人女優賞(ソレダ・ビジャミル)/メキシコ・アリエル賞/クラリン・エンターテインメント賞(以上2010)/ハバナ映画祭2009監督賞・観客賞他。英バフタ賞、仏セザール賞、ヨーロッパ映画賞、伊ドナテッロ賞などノミネーション多数。

キャスト:リカルド・ダリン(ベンハミン・エスポシト)/ソレダ・ビジャミル(イレーネ・メネンデス・ヘスティングス)/ギジェルモ・フランセージャ(パブロ・サンドバル)/ハビエル・ゴディノ(イシドロ・ゴメス)/カルラ・ケベード(リリアナ・コロト)/パブロ・ラゴ(リリアナ夫リカルド・モラレス)/マリオ・アラルコン(フォルトゥーナ判事)/マリアノ・アルヘント(ロマーノ)/ホセ・ルイス・ヒオイア(バエス警部)他

プロット:舞台は1999年のブエノスアイレス。刑事裁判所を定年退職したベンハミンは、1974年6月に起きた謎に包まれた女性レイプ殺人事件をめぐる小説を書こうと決意する。かつての職場を訪れ、元上司の検事イレーネと再会したベンハミンは、殺人事件の裏側に潜む恐怖を迫うことが、長年自らに封印してきたイレーネへの愛であることに気づかされる。25年前の過去をフラッシュバックさせながら、さらにベンハミンの進行中の小説を絡ませるという複雑な三重構造を見事なエンターテインメントとして作り上げた。最後に衝撃の愛のかたちに出会うことになる。(文責管理人)

カンパネラ監督はご不満でした!

A: カビナさんブログでは、タイトルのsus ojos の瞳が「誰の瞳」かで始めました。というのもスペイン語のsu(sus)は、彼の・彼女の・あなたの・それの、各複数と多義にわたり、文脈から判断するわけです。大変便利な反面曖昧でもあるんです。結果、英語タイトルは、”The Secret

of Their Eyes” になりましたが、カンパネラ監督は納得していません。

B: カビナさんが翻訳してくれたインタビュー記事によればそうですね。

A: まあ監督としては、ちゃんと私の映画を見てくれたら幾らなんでもTheirにはならないでしょう、と言いたいわけです。これを受けてかどうか分かりませんが、アメリカ公開タイトルは、Her Eyesに変更された。しかし「彼女」はどの彼女? 今では犯人ゴメスの目が正解でした。

B: 「彼女」だとますます分からなくなって・・・イレーネ、殺害されたリリアナ、その夫モラレス、犯人と複数の目のほうがまだよかったかも。英題が混乱したのも映画の作り方に原因があったと思う。

A: 後でフラッシュバックと分かる冒頭部分、イレーネの目がクローズアップされ、ベンハミンは愛するひとの目が語りかけてくる問いを読み取ろうとします。これは叶わぬ「愛の物語」なんだからイレーネの瞳なんだ、殺人事件とは無関係なんだと。でも原作のタイトルは「秘密」じゃないんですね。

B: 原作は ”La

pregunta de sus ojos”(2005刊)、どうして変えたんでしょうか。今じゃ小説も映画に合わせているようです。

A: とにかく日本語は「誰の瞳か」なんて考えなくてもタイトル付けができて幸いでした。しかし、定冠詞losではなく所有形容詞susなんだから挑戦すべきでした。

B: 先ほど冒頭部分のフラッシュバックの話が出ましたが、あのフフイに転勤するベンハミンとそれを見送るイレーネの別離シーンは実際にあったことではなく、彼が書き始めている小説の再現シーンじゃないかな。

A: もう一度後半にも少し違って出てくる。実際にはあのようなロマンチックな別離はなかった。女は男と違ってもっとプラグマティズムです(笑)。フフイは首都から遠く離れたチリと国境を接した州ですから辛い都落ちです。この映画のフラッシュバックには、事実と虚構の2種類あって気をつける必要があります。さらにモラレスの犯人ゴメスを「車のトランクに押し込めて殺害した」という虚偽の証言も含まれています。リリアナが殺害された6月21日の朝食風景やサンドバル殺害の様子は、ベンハミンの小説の一部というか彼の想像です。彼はロマンチストで犯罪小説向きではない(笑)。

(レティロ駅での別離シーン)

B: 書き出しの5行でストップしている(笑)。フラッシュバックが多すぎました。技術的なことは分かりませんが、デジタルだと長回しもできるし、挿入も簡単なんでしょうか。

A: もう少し刈り込んで2時間ぐらいに短縮したほうがよかった。複雑な時代背景や厳しい社会情勢は別として、要するにこの映画のテーマは、愛であり、友情であり、正義とは何かです。20世紀後半の民主主義とは名ばかりのアルゼンチンを生き抜いてきた二人の男の「究極の愛の物語」なんです。ベンハミンは気づかない振りしてますが、イレーネの愛を確かめるために書こうとするのであって、その逆ではありません。

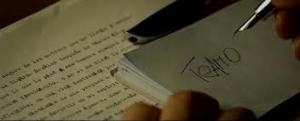

B: ベンハミンが冒頭部分で「Temo」(怖い)とメモを走り書きしますが、最後にこのメモに「Te Amo」(愛している)と「A」を書き入れます。彼が現役時代に使用していたタイプライターは壊れていて「A」が印字されなかったことが伏線としてあった。これは「愛は成就されます」という観客へのメッセージです。

A: イレーネが待っていたのはその「Te Amo」です。だからその後のシーンはカットです。

B: 階級差、学歴差を超えるのに25年もかかった。

(「A」を書き入れたメモ)

事件を時系列に並び替えてみよう

A: リリアナ殺害事件は1974年6月21日、第41代フアン・ドミンゴ・ペロン大統領(1973~74、享年78)政権時代に起きた。ペロンは7月1日に心臓発作で急死するから、この月日は重要ですね。副大統領だった妻マリア・エステラ・マルティネス・デ・ペロン、通称イサベリータが即日大統領に就任する。

B: 誤認逮捕というかデッチ上げ逮捕などがあって、真犯人のゴメスが逮捕されるのが1年後。

A: モラレスがニュース番組で、服役中のはずのゴメスがイサベリータ大統領のボディガードとして娑婆に戻っているのを見てベンハミンに電話をかける。ここが何時かですね。

B: 1975年後半から軍事クーデタが起きる翌年3月24日の間が想定できます。モラレスが逮捕後のゴメスの処遇を追跡していないのを奇異に感じた人が多いのではと思う。あれだけ犯人捜しに人生をかけていたのに。

A: 裁判などなかったと言いたいのかも。ゴメスが所属していた非公式の私設警察(fuerza parapolicial)は、ペロン政権から引き続き社会福祉大臣だったホセ・ロペス・レガJosé López Regaが、イサベリータの要請で創設、総指揮した秘密警察のようなものです。ですからゴメス逮捕以前からあった組織です。

B: カンパネラ監督もインタビュアーにロペス・レガについてのMarcelo Larraquyの著書を薦めていましたね。

A: 彼はトリプルA(Alianza Argentina Anticomunista)という右派のテロ組織の創設者としても有名。一方イサベリータは夫より強権的な体制を敷き、就任後には反政府派を弾圧、人権活動家の投獄・殺害を行い、支持母体であるペロニスタ陣営からも反感を買ったお粗末な大統領でした。強権的なうえに経済・政策にも疎く、取り巻きも脳なし揃いだったから、「軍事クーデタが起きても国民は驚かなかった」と歴史書に書かれる始末でした。

B: だからゴメスのような極悪人が必要だった。ベンハミンとイレーネが抗議しに行ったのが、その社会福祉省です。二人が乗ったエレベーターにゴメスが無理矢理ドアをこじ開けて乗り込んできて、リボルバーかなにかを取り出す息づまるシーンがありました。

A: 名場面の一つです。これは偶然ではなくロマーノが脅すよう連絡したのですね。アルゼンチンでも、そういう目にあった観客が当時を思い出して身震いしたそうです。

B: 誤認逮捕で左遷されたはずのロマーノが返り咲いている。彼のような打たれ強いヘイコラ役人が必要悪として存在するのも万国共通です。

(左から、銃をもてあそぶゴメス、イレーネ、ベンハミン)

A: 原作では殺人事件発生が1968年、犯人の身元割り出しから逮捕に漕ぎつけたのが1973年。映画では殺害が1974年6月21日、犯人逮捕が1年後、とちょっと強引な筋運びです。今の子供たちは学校で国家が正義を行わなかった時代は「軍事独裁の時代」(1976~1983)と教えられている。だがそうなるにはそれなりの前哨戦があったことを知らせたかった、と監督は語っています。

B: 主人公たちは、アルゼンチンのデモクラシーが名ばかりで、軍事独裁の危険を肌で感じていました。

A: 監督は「学校が教えないなら市井のオジサンが教えないと」とも語っています。ペロン→イサベリータ→軍事独裁→デモクラシーと4つの時代にまたがった激動のアルゼンチンを描きたかったのだと思います。

魅力のポイント、選りすぐりの脇役陣

B: この映画の見どころの一つは、主役は勿論ですが、脇役陣の充実です。ベンハミンのライバル、ロマーノ役などやりたくない役でしたが、マリアノ・アルヘントの憎々しさ横柄ぶりは上出来でした。

A: ベンハミンたちがせっかく逮捕したゴメスをペロン党のシカリオとして雇い入れる。いわばイレーネやベンハミンへの報復、まさに権力闘争です。

B: 復讐として殺人犯を自由にしてライバルを脅す。何でもありの時代でした。アルゼンチンの俳優は尻込みしたのかゴメス役にはスペインのハビエル・ゴディノ、悪役をやると映画と現実を錯覚して憎まれるから辛いところ。

A: モラレス役のパブロ・ラゴの情熱を秘めた目、ベンハミンはレティロ駅で犯人を追い続けるモラレスの亡き妻への一途な愛に、自分のイレーネへの想いを重ねて再調査に着手する。鋭い目と重厚な声は適役でした。

B: ベンハミンは10年後の1985年にフフイから帰京するとイレーネは結婚、二人の子供の母親になっている。1975年以降、モラレスもゴメスも行方知れずになっている。自分に残された人生にも小説の完成にもリリアナ殺害事件の真相解明は欠かせない。そしてブエノスアイレス郊外に引っ越していたモラレスの居場所を突き止める。後半のモラレスの物静かだが頑として譲らないその眼光にはは衝撃を受けます。

A: スリラー仕立ての展開は飽きさせませんでした。ベンハミンを突き動かしていた情熱は、自分の身代りになって殺害されてしまった相棒サンドバルの「誰もパッションを変えることはできない」という言葉でした。

B: 本作でもっとも絶賛された俳優は、サンドバル役のギジェルモ・フランセージャでした。テレビ界の大物コメディアンだそうです。牛乳ビンの底みたいなレンズのメガネをかけて、ガス抜きして笑わせました。

A: この作品がコメディ・ドラマのフィルム・ノワールと言われる所以です。

B: コメディ犯罪映画というのもおかしい。カビナさんブログにもピーター・セラーズのブラック・ユーモアとの指摘がありましたが、『ピンク・パンサー』のクルーゾー警部を思い出しました。第1作目の『ピンクの豹』ではクルーゾー警部は脇役のはずが主役を食ってしまうほどの名演技でした。

A: どの俳優も適材適所の感がありますが、特にフランセージャの演技を褒める批評家や観客が多かった。それだけ人気もあったということで、彼の起用は大当たりでした。機知に富み、友情に熱く、仕事も粘りがあって緻密、論理的な思考もできるが、唯一の欠点はアルコールに飲まれていたことでした。これがサンドバルのパッションでしたし、ゴメスのパッションはサッカーでした。

B: バエス警部役のホセ・ルイス・ヒオイアもテレビ界の喜劇俳優とか、分別臭い顔してにこりともしませんでした。映画出演は初めてだそうです。カンパネラはTVドラマを数多く手掛けているから抜かりがない。

A: ベンハミンは司法刑事、日本でいうと私服で犯罪捜査を行う司法警察職員に近くノンキャリア組。一方イレーネはコーネル大学出身の裁判官秘書官、出世が約束されたキャリア組、年下ながらベンハミンやサンドバルの上司として登場する。端から階級差や学歴差を観客に印象づける。

B: イレーネは美貌にして才識兼備、時代の空気を正確に察知し、世の中を複眼的に観察できる。恋愛と結婚は別と考え、親の決めた相手を受け入れる。

A: イレーネの長所は、長い目で見れば短所でもありますね。ソレダ・ビジャミルは声に張りがあって、上背があるせいか堂々としている。スクリーンで見るのはこれが初めてです*。リカルド・ダリンはルシア・プエンソの『XXY』がラテンビート2007で上映、カンパネラの4作品に出演、ご紹介するまでもないですね。

*アナ・ピーターバーグの『偽りの人生』(Todos

tenemos un plan 2012)が2013年公開された。ヴィゴ・モーテンセンが一卵性の双子を演じ、ビジャミルは弟の妻に扮した。公開作品はこの2作だけ。

130万の観客が映画館に足を運んだ

B: アルゼンチンでは2009年8月13日に封切られ、5週目統計が130万人。海外に目を向けると、トロント映画祭(9月12日)、1週間遅れでサンセバスティアン映画祭、リオデジャネイロ映画祭(9月28日)、そしてスペイン公開は9月25日でした。

A: 130万のなかにリピーターがいるのは、寄せられたコメントからも窺えます。本映画祭でも上映されたダニエル・モンソンの『第211号監房』が1週間統計で20万人、トップを走り続けていたアメナバルの“Agora”(公開邦題『アレクサンドリア』)を押さえての快挙と報じられましたが、それを超えています。

B: 多分、大方の観客はこの時代の空気を吸っていた人々でしょう。

A: 出演者も同様で、リカルド・ダリン、ギジェルモ・フランセージャ、マリアノ・アルヘント、マリオ・アラルコン(フォルトゥナ判事)などが1950年代生れ。一回り下がソレダ・ビジャミル、パブロ・ラゴ、ゴメス役のハビエル・ゴディノはスペイン人だから除外するとして、カンパネラ監督自身は1959年生れです。ただし原作者のエドゥアルド・サチェリは1967年生れ、2005年の出版ですから執筆は40歳前となります。

B: 意外に若い、サチェリについては後で触れるとして、犯罪者が大手を振って自由に町を闊歩し、無実の人は刑務所に収監されていたと言われる時代を知っている人々が行列したということです。

A: 見ても幸せになれない人まで見に来てくれたし、なかには「こんな映画は成功しない」と忠告する人もいたと監督は語っています。映画の成功は、咽喉に刺さった小さなトゲを抜く時が、やっとアルゼンチンにも訪れたということかもしれません。脆弱ながら民主化されて約20年、長くかかりました。

B: 「あれは私のことだ」と、登場人物の誰かれに重ね合わせて見た観客も多かった。映画が自分の現実にあまりに近くて、区別するのに時間がかかったという人も。

A: 小説を読んで映画化されるのを待っていた、反対に映画を見て小説を手に取ったという人も。また「小説のほうがずっと面白い」と言う人、さまざまです。サンセバスティアン映画祭では金貝賞こそ逃しましたが、観客、審査員ともに好評でした。細かいことを言えば不満は多々ありますが。

B: 不要なフラッシュバックとか、サッカー場の雑踏に張り込むとか、刑事たちが犯人の顔を知らないで張り込むとか、ちょっとあり得ない。

撮影技術のレベルの高さ

A: 撮影技術のレベルの高さ、特にサッカー場の特撮を担当したロドリーゴ・トマッソについては賞讃の言葉が多い。

B: お金と時間をかけただけのことがあった。映画を映画館で見る醍醐味ですね。アルゼンチンでは初めての試みだったようです。

A: カンパネラは新しいことが大好き人間です。あのシーンを見ると、アルゼンチン人がサッカーに寄せるパッションとか国民性まで分かります。

B: バルでのサンドバルとサッカー狂との丁々発止は、ここに辿りつくまでの前段として挿入されていた。

(逮捕劇が繰りひろげられたサッカー場のシーン)

A: 原作者エドゥアルド・サチェリは前述したように1967年生れ。第1作は“Esperandolo

a Tito y otros cuentos de futbol”(2000刊)というサッカーをめぐる物語のようです。ディエゴ・マラドーナに捧げられた短編(‘Me van

a tener que disculpar’)が含まれているようです。歴史学を専攻し、現に大学や高校で歴史を教えています。

B: 70年代にはホンの子供だったのに詳しいのは専門家だからなんだ。

A: 小説では1968年から76年の事件と前述しました。現在は同じようなので映画が25年前に対して原作は30年前となるようです。ベンハミンの名字も‘Chaparro’(上背が低い、ずんぐりした人の意味)で、終わり方も違うようです。

B: 映画の‘Esposito’も<捨て子>で、どっちにしろ実際にある名字でしょうか。

A: サチェリは脚本を監督と共同執筆していますが、ほんとに骨の折れる難しい仕事だったと述懐しています。カンパネラが1年もかけて推敲に推敲を重ねたこと、互いに議論をした結果、彼の視点を通したことで、登場人物の人格もより深く複雑になったとも語っています。

B: 映画の成功で単行本も増刷され、相乗効果があった。

A: 想像以上のサプライズだったとか。サチェリは監督とは対照的に物静かでちょっとはにかみ屋さん。人生の先輩者としての礼節という面もあるのか、共同作業で学んだことは数限りないと感謝の言葉を口にしています。

B: カンパネラ監督の撮影現場は、「まさにお祭り騒ぎの賑やかさ」と、リカルド・ダリンがエル・パイスの記者に語っています。

A: サンセバスティアン映画祭2009に来西した時の記事、「大声で叫んだり、泣き落しにかかったりしたあげく、役者たちを魅了してしまう」、彼の映画を見れば納得です。

B: 2009年はフェルナンド・トゥルエバ監督の『泥棒と踊り子』も上映されましたから、ダリンにとっては嬉しい年になりました。「スペイン映画祭2009」でも両方上映され、ダリン・ファンにとっても嬉しい年でした。

A: トゥルエバ監督は「静の人」だから、ダリンも面食らったのでは(笑)。監督は、モラレス夫婦が『三ばか大将』を見ながらお昼を食べるというセリフを何気なく挿入してアメリカ映画への目配せをしたり、誤認逮捕したボリビア人の職人を拷問して自白を強要したり、「大統領は宣伝家」とペロニスタを揶揄している。拷問、暗殺は過去のことになったとはいえ、軍事独裁を許した責任の一端は国民にもあったと言いたげです。

最近のコメント